专利视域下全球锂硫电池技术竞争态势分析

孙玉琦,魏 凤,周 洪,周超峰

(1中国科学院武汉文献情报中心,湖北 武汉 430071;2中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系,北京 100190;3科技大数据湖北省重点实验室,湖北 武汉 430071)

锂硫电池具有能量密度高、成本低和环境友好等优点,被认为是极具潜力的下一代高能量密度储能设备。硫正极具有1675 mA·h/g-1的高理论比容量,以及2600 W·h/kg-1的高理论比能量,近乎是现有锂电池的5 倍[1-3]。锂硫电池正极为硫元素(S)、负极为金属锂(Li),这两种元素储量较为丰富,使得锂硫电池具有较好的经济性[4-5]。随着当前电动汽车、移动电子设备、轨道交通、深海探测、空间技术、航空航天和智能电网等新兴领域的不断发展,锂硫电池环保性能好和高能量密度的特点使其具有更为广泛的发展和应用前景[6-8]。

受多硫化物易溶解、迁移引起的穿梭效应和锂枝晶生长等技术限制,锂硫电池技术一直发展较为缓慢[9-11]。2009 年,Nazar 等[12]将一种高度有序的介孔碳硫阴极材料用于锂硫电池的改进后,取得了突破性进展,改善了锂硫电池在放电容量与循环稳定性上的不足,极大地推动了相关技术的发展。由此不断涌现出新方法、新材料和新技术被用来解决锂硫电池技术中多硫离子的溶解和穿梭效应,如使用可丽饼结构的LDH/S/rGO(氢氧化物/硫/石墨烯)三元复合材料提高硫正极的导电性和穿梭效应[13];通过结合Ni/SiO2/石墨烯构建高性能锂硫电池硫屏障[14];利用机器学习方法预测锂多硫化物的吸附效应,有助于更好地筛选正极载体材料[15]等。在这一系列的科研创新与技术突破中,锂硫电池技术得到了长足进步。

专利作为科技成果的重要载体,开展专利信息分析能够为技术研发和布局提供必要的信息支撑和决策支持[16-19]。为更好地全面了解全球锂硫电池技术的竞争态势,本文聚焦锂硫电池技术专利,对相关技术的专利申请趋势,技术特点和主要机构专利技术布局等内容进行系统分析,对锂硫电池技术的特点和发展情况进行梳理。以Incopat专利数据库为数据来源,检索时间限定为截止到2021年7月31日。

1 全球锂硫电池技术专利分析

1.1 总体态势分析

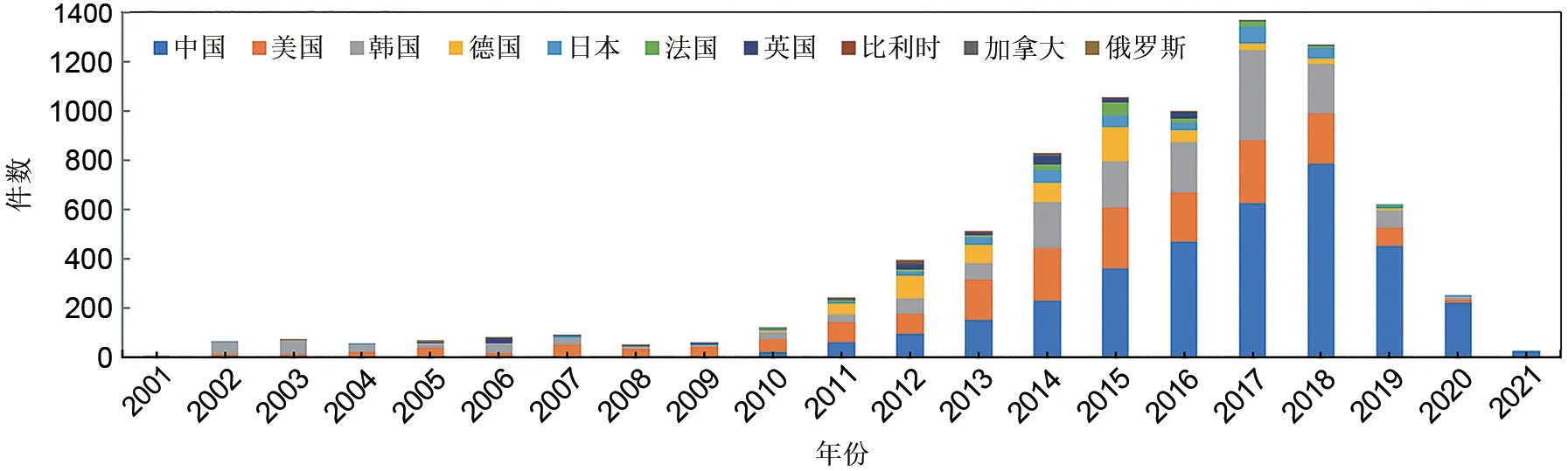

锂硫电池相关技术专利的申请始于20世纪60年代,进入21 世纪之后开始呈现上涨趋势,特别是2010 年到2017 年间发展迅猛,如图1 所示。具体来看,全球锂硫电池技术相关专利的发展主要分为三个阶段。

图1 全球主要国家或地区的锂硫电池技术专利申请量变化趋势Fig.1 Trends in the number of patent applications for lithium-sulfur battery technology in global major countries or regions

第一阶段2001—2008 年,属于技术的缓慢增长期。专利申请累计量较少,起伏波动不大。在这一阶段,锂硫电池一直受到如低放电容量、体积膨胀、多硫化物溶解和穿梭效应等技术限制[20-22],极大地阻碍了其实际应用与发展进程,导致相关技术专利的研发也处于低数量和缓慢增长的状态。

第二阶段2009—2018 年,属于技术的高速增长期。专利数量急剧增长,在2017 年达到峰值。在这一阶段,中国专利数量增长迅速,成为推动锂硫电池技术发展的重要国家和关键驱动力。

第三阶段是2019 年至今,专利申请数量逐年大幅度下降,呈快速下降趋势。由于当前专利申请存在18 个月的滞后期,以及2021 年数据不完整,此阶段的数据仅用作参考,但从整体分析上来看,技术依然呈现出快速发展的趋势。

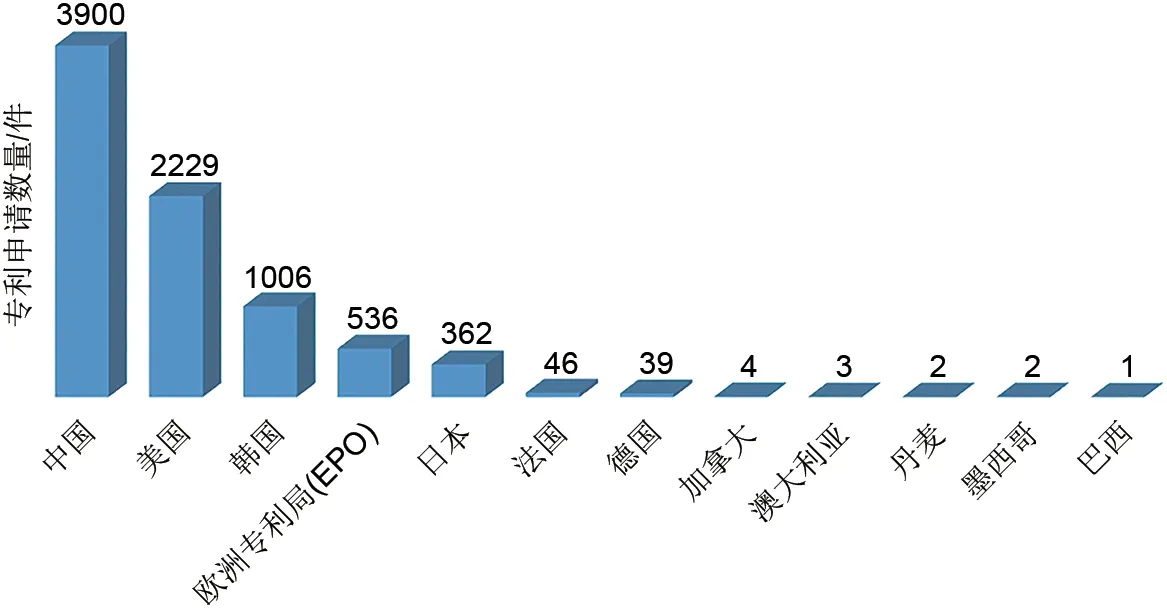

1.2 专利申请地域分析

锂硫电池专利申请主要分布在中国、美国和韩国三个国家,如图2所示。其中,中国的专利申请量为3900 件,位居全球第一位,占专利申请总量的48.60%;其次是美国专利申请数量为2229 件,占专利申请总量的27.78%;韩国的专利申请量为1006 件,日本的专利申请量为362 件,欧洲专利局、日本、法国等其他国家或地区的专利申请量则相对较少。

图2 全球锂硫电池技术专利公开地域分布情况Fig.2 Global geographical distribution of lithium-sulfur battery technology patent disclosure

1.3 专利技术构成与技术功效分析

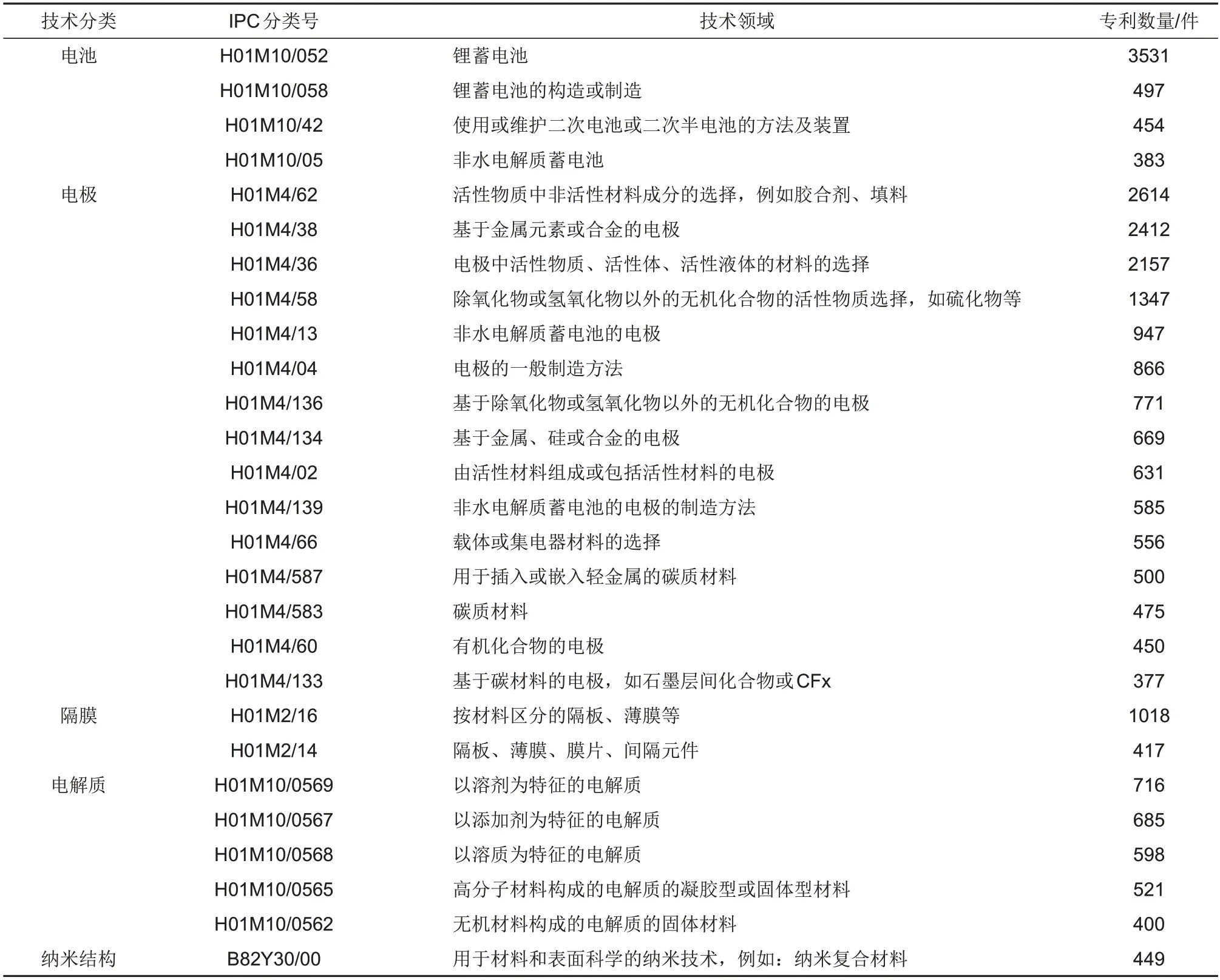

1.3.1 专利技术构成分析

当前IPC专利分类法为国际公认的专利分类方法,该方法遵循功能与应用相结合的主要原则,对专利技术内容进行了逐级划分,形成了较为系统全面的等级分类体系。根据IPC专利分类法,锂硫电池相关专利主要涉及了电池、电极、隔膜、电解质、纳米结构五大类,具体如表1所示。其中锂蓄电池相关专利最多,达到3531 件,其次是活性物质中非活性材料成分的选择,达到2614 件。近年来的锂蓄电池,活性物质中非活性材料成分的选择,基于金属元素或合金的电极,电极中活性物质、活性体、活性液体的材料的选择,除氧化物或氢氧化物以外的无机化合物的活性物质选择,按材料区分的隔板、薄膜等,以溶剂为特征的电解质,用于材料和表面科学的纳米技术等成为主要技术研究热点。

表1 锂硫电池技术专利主要技术构成领域分析Table 1 Analysis of main technical composition fields of lithium-sulfur battery technology patents

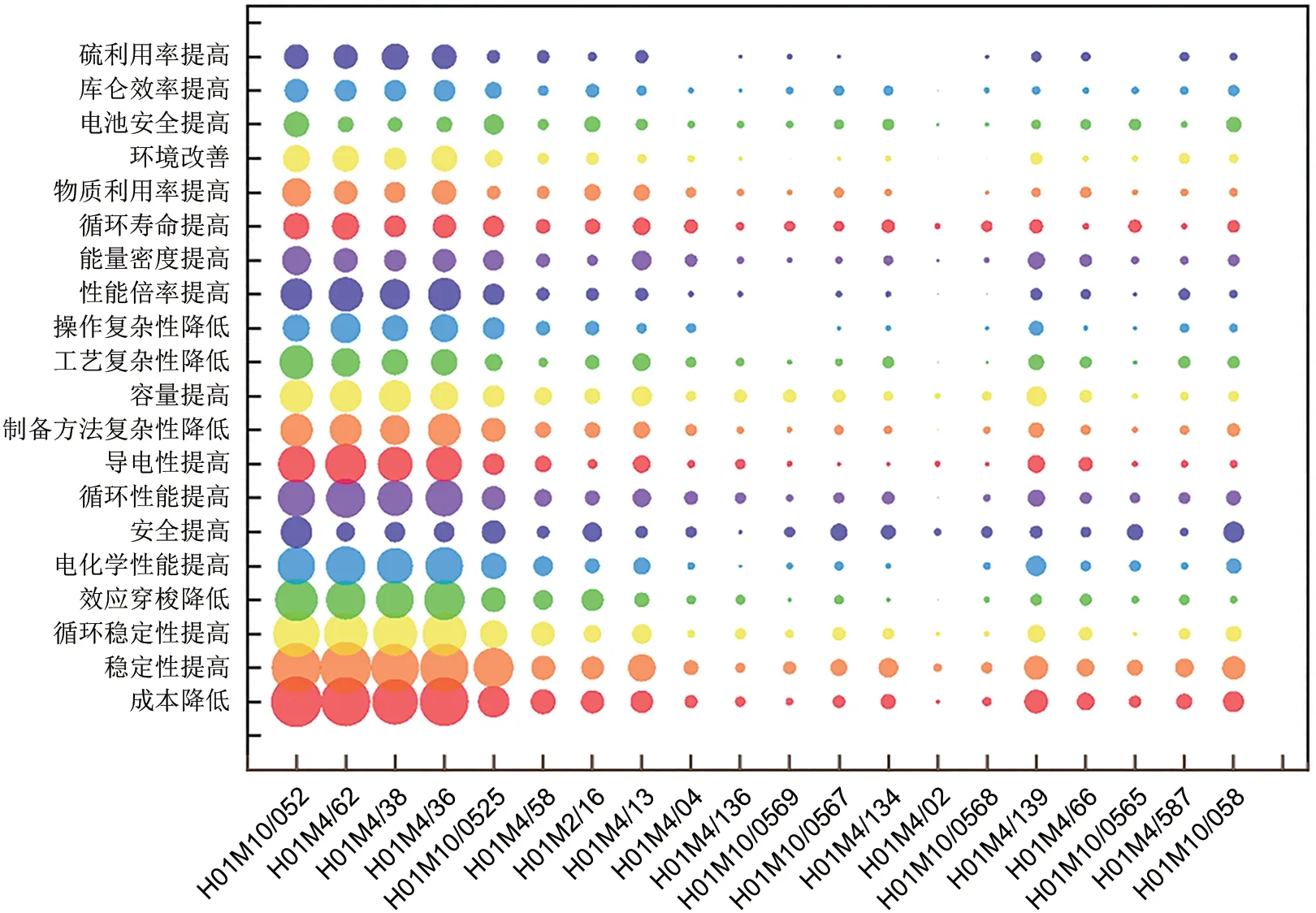

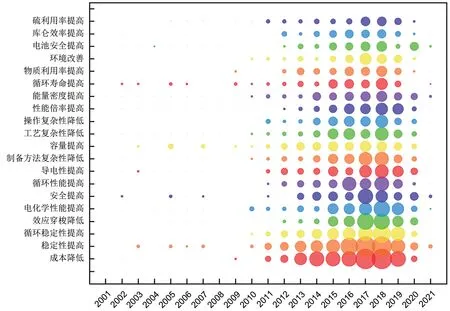

1.3.2 专利技术功效分析

探析专利技术功效的分布状况(见图3)和趋势(见图4)有助于了解主要技术分布特征及技术演变,为研判和调整相应的技术研发路线提供参考。由图3和图4可知,技术功效主要集中在进一步降低电池成本、减少穿梭效应、提高循环稳定性等方面,具体如下。

图3 锂硫电池领域技术功效的分布情况Fig.3 Distribution of technological efficacy in the field of lithium-sulfur batteries

图4 锂硫电池领域技术功效的趋势分布Fig.4 Trend distribution of technology efficacy in the field of lithium-sulfur batteries

①降低电池成本方面。主要聚焦在有机硅化物、可凝胶化(硫化锂、芳香类化合物、葡聚糖凝胶)及复合负极(电化学电池、复合隔膜、负极材料)等相关技术。由于锂硫电池本身在原材料上已经具备较好的低成本优势,本文在成本降低方面的技术功效分析时,主要考虑的是技术在改善其他如穿梭效应等问题的过程中,使用的新材料和新工艺对技术成本的影响。

②降低穿梭效应方面。主要聚焦在正极材料(正极浆料、硫含量、硫化物材料)和复合材料(结构复合材料、硫-碳复合材料、氧化镁/铁复合材料、碳材料、磷掺杂、氧化还原催化剂、颗粒复合材料、聚丙烯隔膜、碳纳米纤维)和改性隔膜等相关技术。

③提高稳定性方面。主要聚焦在电解液添加剂(钙钛矿化合物、非水电解液)、氮掺杂、纳米氧化镧、碳纳米片(碳化木、生物质废料、催化油浆)、复合正极材料(水性黏结剂、石墨化碳材料、碳复合材料、纳米纤维)以及隔膜等相关技术。

1.4 申请人专利技术构成与主题聚类分析

1.4.1 申请人所属国家分析

在锂硫电池技术发展的过程中,技术早期(2009年之前)主要以韩国和美国为主,是技术发展初期的行业领跑者;2009 年之后,中国的专利申请人开始逐年增多,逐步加强了该领域的技术研发和专利布局,呈现迅猛发展趋势,如图5所示。目前,中国的专利申请人占总申请人数量的43.3%,从数量上来看,已超过美国和韩国成为该领域技术的主导力量。

图5 全球锂硫电池技术专利申请人所属国家分布Fig.5 Distribution of countries of global lithium-sulfur battery technology patent applicants

1.4.2 申请人排名分析

锂硫电池技术专利数量TOP20 如图6 所示,这些机构的专利数量总和占到全球专利的34.86%。申请人中有9个来自中国,5个来自韩国,3个来自美国,2 个来自德国,1 个来自英国。从专利申请总量上来看,来自韩国的专利申请量显著高于其他国家,且专利申请人较为集中,形成了优势企业主导研发的技术布局,其中LG 化学有限公司的申请数量大幅领先于本国其他专利申请人,是排名第二的申请人专利数量的2倍之多,由此可见,前者在锂硫电池领域处于明显的领跑地位。中国专利申请人虽然比较多,但较为分散,以高校为主,企业为辅,各专利申请人的专利申请量较少。美国和德国的专利申请人数量虽然较少,但各申请人的专利申请量较多,且属于本国在该领域的主要技术研发企业。

图6 锂硫电池技术专利TOP20主要技术申请人排名Fig.6 Lithium-sulfur battery technology patents top 20 ranking of major technical applicants

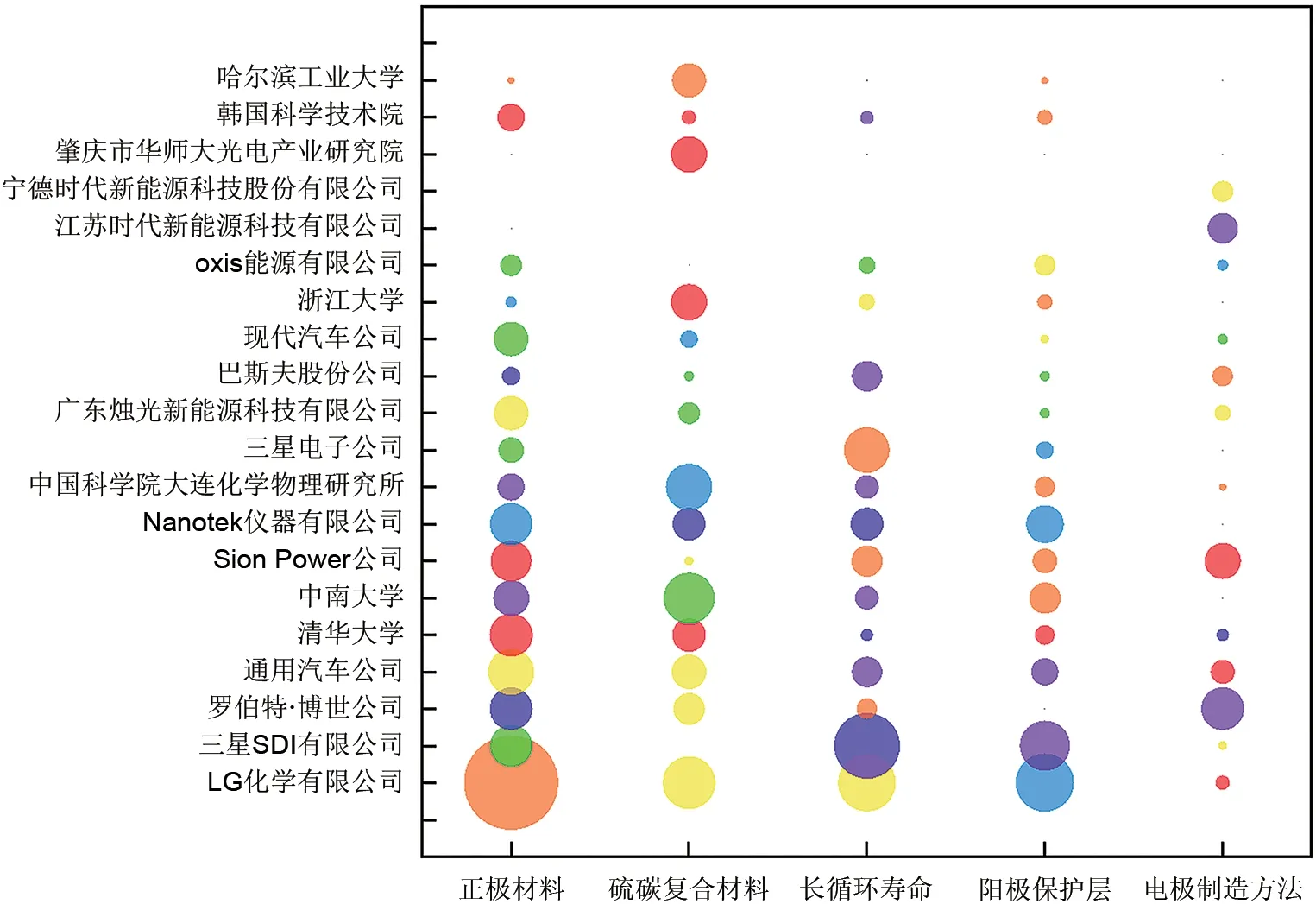

1.4.3 申请人专利技术主题聚类分析

专利聚类分析是指利用文本挖掘技术将专利按技术聚类成不同的子类,以揭示特定技术领域内各子领域的分布情况[23-24],主要竞争对手在各子领域的专利分布情况等,通过专利聚类分析得出的聚类技术主题包括以下五个方面。①正极材料:多硫化锂、导电剂等技术;②硫碳复合材料:石墨烯、硫-石墨烯复合材料等技术;③长循环寿命:有机电解质溶液、可凝胶化、电解质体系等技术;④阳极保护层:电解液添加剂、电极保护膜组合物等技术;⑤电极制造方法:电池模块、固态电池、放热化学反应等技术。

锂硫电池领域专利申请人主题聚类的技术分布情况如图7所示,通过专利申请量排名TOP20的申请人技术主题聚类分析结果表明,锂硫电池技术领域的研究主要集中在正极材料的相关技术,该技术聚类主题下前20名申请人的相关专利高达1015件,尤其是LG 化学有限公司的相关专利多达336 件,其次是通用汽车公司的相关专利有80件,罗伯特·博世公司69件;其次在硫碳复合材料的聚类主题中的相关专利有642 件,占比较大的企业分别为LG化学有限公司105件和中南大学99件,中国科学院大连化学物理研究所82件;长循环寿命的聚类主题中的相关专利有609件,占比较大的企业分别为三星SDI有限公司164件和LG化学有限公司126件;阳极保护层聚类主题中的相关专利有456件,占比较大的企业为LG 化学有限公司128 件,三星SDI有限公司95 件;在电极制造方法的聚类主题中有248件相关专利,涉及的主要企业有罗伯特·博世公司70件,Sion Power公司50件,江苏时代新能源科技有限公司35件。

图7 锂硫电池领域申请人专利技术主题聚类气泡图Fig.7 Bubble chart of patent technology theme clustering of applicants in the field of lithium-sulfur batteries

2 全球主要机构申请人的专利技术布局分析

目前,韩国和美国的企业在锂硫电池技术领域占据着主导地位,掌控着主要的技术发展趋势;中国的相关机构则发展迅速,以高校和科研机构为主,亟需加强技术的应用和商业化推广。本节采用技术主题聚类和专利解读的方法,对全球主要机构的技术布局、核心技术和未来重点发展领域进行分析。

2.1 国外主要机构的技术布局

LG 化学有限公司作为全球锂硫电池领域的领跑者,相关专利申请数量达到605件,远超其他专利申请人,且技术布局较为全面,在活性材料、电极方面都有很好的技术布局。技术主要用于电动汽车、能源存储装置等领域。其中活性材料技术包括硫-碳复合物、锂金属硫化物纳米颗粒硫材料、硫-石墨烯复合材料、多硫化锂、包含聚酰亚胺的负极活性材料等;电极技术包括电极保护膜组合物、锂硫电池用负极活性物质、SEI膜等。近年来,该公司新技术包括交替层叠有氧化石墨烯层和氮化硼层的多孔基底隔板技术,旨在解决锂硫电池中的锂多硫化物和锂枝晶相关问题;含氢氧化铁的锂硫电池用阳极技术,在电极上形成具有半互穿聚合物网络(半IPN)结构的钝化膜,有效提升锂硫电池的放电容量及循环寿命;用于锂硫电池的三元液体电解质,提高了硫利用率和稳定性等。

三星公司相关专利有364件,包括三星SDI有限公司相关专利248 件,三星电子公司相关专利116 件。三星SDI 有限公司主要在正极活性材料、电解质方面进行了布局,用于改善锂硫电池容量,提高电池的高充放电效率、硫的可逆容量和使用寿命等问题。其中正极活性材料技术包括复合电极活性材料、导电剂等;电解质技术包括无水电解液、聚合物凝胶电解质等;近年来的新技术主要包括复合电解质结构的锂金属电池技术、聚合物电解质的制备方法、包含锂过渡金属氧化物的阴极活性材料技术、采用三元NCM 和NCA 的正极材料等技术。三星电子公司的相关专利技术布局则主要聚焦于聚合物电解质、碳复合材料、复合膜及锂电池用电解液添加剂的制备、预测电池容量衰退率的方法和电化学装置等方面。

罗伯特·博世公司拥有相关专利238件,专利布局主要集中在硫-碳复合物材料,较为关注电池稳定性和循环寿命的提高。核心技术包括微孔碳纳米片的硫碳复合材料、锂硫电池的聚合物电解质和阴极材料、聚丙烯腈硫复合材料、含碳石墨复合材料等。近年来该企业研发范围还包括高硫制造工艺、阳极活性材料、阳极保护层和具有多硫化物阻挡层的隔板等技术。

通用汽车公司拥有相关专利193件,专利布局聚焦于活性材料、隔膜等方面。其中活性材料技术包括用于正极的硫基活性材料;隔膜技术包括锂基电池隔膜,用于锂硫或硅硫电池的隔板或正极涂层,在电极材料上形成聚合物超薄共形涂层的聚合方法等,主要关注电极的循环稳定性、提高电池效率和改善用作锂基电池电极的电化学性能。

Sion Power 公司拥有相关专利161 件,在电极、电解质方面的技术布局较多,其中电极技术包括电极制造方法、陶瓷/聚合物基质中的电极保护等;电解质技术包括抑制离子导体电极保护用的电解液、玻璃-陶瓷电解质、凝胶电解质等。近年来该公司的锂硫电池相关技术主要应用于无人机、地面车辆、军用式便携电源和电动车等领域,并于2010年成功应用于大型无人机项目。

巴斯夫股份公司拥有相关专利78 件,专利布局聚焦于电解质、电极、电池保护层等方面,其中电解质技术有电解质组合物、微晶玻璃电解质、吡啶三氧化硫配合物、胶凝剂、带有磺酰氟基团的杂环添加剂等;电极技术有电极制造方法、离子导电化合物、电极保护层等;电池保护层技术有电化学电池保护层、玻璃陶瓷膜隔板、保护电极的复合结构等,技术主要用于电动车领域。

Oxis 能源有限公司拥有相关专利58 件,该企业以锂硫电池技术研发为重心,技术布局重点分布在高比能量、电池阳极、含硫化合物等方面,其核心技术包括高比能量锂硫电池、锂硫电池管理系统、加固金属箔电极等方面,主要用于航空航天和电动车领域。近年来该公司与牛津、剑桥等机构合作共同研发聚合物锂硫电池,并在2018 年成功研发出用于高海拔卫星的能量密度为425 W·h/kg 的锂硫电池,未来将会在无人机轻量电池领域进行更多的技术布局。

2.2 国内主要机构的技术布局

清华大学拥有相关专利177 件,主要在石墨烯、电极材料、隔膜等方面的技术布局较多,主要用于无人机和电动汽车领域,其中石墨烯技术包括未堆叠双层模板石墨烯、无支撑双层模板石墨烯、全选择性氧化石墨烯膜、石墨烯/CNT 多孔碳、石墨烯/单壁碳纳米管杂化物、硫-石墨烯复合材料;在电极材料技术方面包括金属锂负极保护液、负极电极材料、三维交联结构复合电极材料、SiO2/TiO2/C/S锂硫电池正极材料;在隔膜技术方面主要有锂硫电池隔板、锂硫电池用的双效复合隔膜、半导体氮化碳薄膜的制备等技术。侧重于提高高硫载量电池的循环稳定性、库仑效率、活性物质利用率、循环寿命等特性。

中南大学拥有相关专利177件,近年来主要在正极材料、隔膜方面进行了技术布局,其中正极材料技术包括碳-硫化丙烯腈基聚合物复合正极活性材料、氮化镍-氮掺杂多孔碳材料、镍钴锰多金属石墨化碳层级孔多孔碳材料、碳硫化丙烯腈基聚合物复合正极活性材料、过渡金属硫化物/石墨烯复合材料等;隔膜技术方面包括新型锂硫电池三层复合隔膜及功能隔膜的制备方法等,重点关注如何降低成本,提高碳基底极性、循环稳定性、库仑效率、充放电性能、优化复合材料的电化学性能等特性。

中国科学院大连化学物理研究所拥有相关专利140件,在电池、复合材料、电极方面的专利布局较多,其中电池技术包括高比能量锂硫二次电池、抑制锂硫电池中聚硫离子飞梭的方法等;复合材料技术包括多孔硫磺/碳复合材料、yolk-shell 结构的二氧化锰硫碳正极复合材料、一维取向有序交联纤维状分级孔碳材料、碳纳米管气凝胶、微胶囊结构碳硫复合物的制备和应用等;电极技术包括磺化石墨烯改性的硫碳电极、锂硫电池用凝胶电解质多孔电极等。主要关注抑制“穿梭”效应、提高电极活性物质担量、库仑效率、硫利用率、循环稳定性、循环寿命等方面的特性。近年来比较关注新型盐溶型电解质含高硫纳米粒子的三维多孔碳复合材料等技术。

广东烛光新能源科技有限公司拥有相关专利80 件,近年来主要在正极活性材料的技术布局较多,比较关注降低成本、提高循环性能、电化学性能、能量密度和锂硫电池体积膨胀问题,核心技术包括正负极片的电化学储能器件、含硫电极材料的制备方法等技术,涉及新能源设备和材料、储能等应用领域。

宁德时代新能源科技股份有限公司拥有相关专利57 件,近年来主要在新型电池制备方面的技术布局较多,核心技术包括新型锂硫电池材料、电池模块、电池组、使用电池的装置和电极组件的制造装置等。较为关注提高锂硫电池充电速度、检测精度和使用寿命等特性,主要涉及新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发领域。

江苏时代新能源科技有限公司作为国内新能源领域的企业拥有相关专利57 件,近年来主要专注于动力电池及超大容量储能电池方面的技术布局,核心技术包括单体锂硫电池和用电装置的制备等技术,较为关注提升锂硫电池单体的使用安全性和寿命,技术应用范围涉及新能源汽车动力电池系统领域。

此外,近三年锂硫电池技术在新材料和新工艺方面还出现了一些新技术,新材料方面主要包括碳化钛、有机骨架材料和聚胺,可用于电极、隔膜等组件;新工艺方面则涵盖磁控溅射、静电纺丝制备高分子化合物、利用液体金属化合物的还原制备金属粉末或悬浮物,可用于材料或组件制备,这些新进展均有力地推动了锂硫电池技术的不断发展。

3 结论与建议

本文聚焦锂硫电池领域的专利技术,在文献调研的基础上运用专利分析、数据挖掘和主题聚类等方法,分析了锂硫电池技术专利的总体发展态势、主要机构申请人的专利技术布局、主题分布等,进一步挖掘国内外主要机构的核心技术和发展动向,以期为我国该领域的相关技术研发、创新和商业化应用提供一定的参考价值。基于上述的分析提出以下几点建议。

(1)进一步改进锂硫电池制备工艺,突破关键技术壁垒。围绕锂硫电池产业链,加强核心技术的研发与创新,优化硫正极和锂负极复合材料、提升锂硫电池中硫电极的稳定性和导电性,解决穿梭效应、电解质溶解、锂枝晶、体积膨胀等问题。进一步提高锂硫电池的能量密度、循环寿命和电化学性能,不断降低生产成本和工艺复杂性,密切关注近年来锂硫电池领域中出现的新进展,如碳化钛、有机骨架等新材料和磁控溅射、静电纺丝等新工艺。

(2)紧跟国家政策引导,抓住应用领域空白点,展开专利技术布局。当前我国在新能源动力汽车、航空航天、无人机等领域的需求日益增长,市场前景广泛,而传统动力电池已难以满足新领域的应用需求,近年来在锂硫电池领域的技术难关逐渐被攻破,我国已逐步成为推动锂硫电池技术发展的主要国家和应用市场。我国应抓住机遇,加大技术研发与创新力度,积极探索和研发高质量锂硫电池技术,加强相关全球专利布局和保护意识,赶超国外领先机构的技术布局,抢占市场先机,拓展技术应用领域、加速锂硫电池技术商业化应用。

(3)深化高校与企业技术研发的合作领域。国外在锂硫电池领域的研发机构主要以企业为主,并掌握着专利技术的主导权,而国内研发机构以高校和科研院所为主,且大部分技术尚处于研究阶段,一些在该领域成绩显著的重点企业的专利技术也略显不足,技术研发和专利布局有待进一步加强。由于锂硫电池领域目前仍属于新兴技术领域,我国应逐步加大高校、科研院所与企业技术合作力度,在当前技术攻关克难阶段,充分发挥各研究机构的科研优势,构建产学研技术创新联盟,在关键技术和核心技术方面联合攻关,加速研发进程,提升技术成果转移转化效率,加强我国在国外的专利技术布局意识,不断完善锂硫电池领域的专利知识产权保护体系,增强我国在该领域国际竞争力和话语权。