刘秉儒:愿做“先锋草”,染绿贺兰山

牢记嘱托,争做生态保护践行者

2008年博士毕业后,刘秉儒放弃了一些发达地区科研机构的邀请,选择到宁夏工作。适逢时任中共中央政治局常委、国家副主席习近平考察宁夏,给予宁夏防沙治沙工作高度肯定和鼓励,刘秉儒深受鼓舞,决心利用深厚的学术功底和丰富的工作经验,扎根宁夏,将生态保护作为毕生的事业。

刘秉儒接受的首个任务是闽宁镇生态与生计协调发展问题研究,经过在基层长期蹲点调研,他提出土地退化防治驱动多产业循环发展模式,并推广双孢菇栽培技术、土壤改良技术,为昔日“干沙滩”变为今日“金沙滩”做出自己的贡献。

2017年,刘秉儒被选派为宁夏科技特派员,来到地处六盘山区最南端、交通不便的泾源县新民乡,开展新牧草品种引进与栽培技术示范工作,他开展优质牧草栽培与肉牛养殖技术培训、创建“龙头企业+草畜合作社+农户”产业发展与科技扶贫模式。因为综合效益显著,他被评选为“宁夏优秀科技扶贫指导员”。泾源县退出贫困县序列后,刘秉儒又被委派至隆德县,继续进行农业科技推广工作。

黄河流域生态保护的基础是生态监测,刘秉儒主动承担了贺兰山、黄河湿地、吴忠农田防护林国家生態观测站创建任务,为野外选址、样地设立与生态数据采集工作倾注了大量心血,克服了许多难以想象的困难,累计给国家林业和草原局汇交了120多万条生态监测数据。作为宁夏生态定位观测站建设奠基人之一,他是宁夏唯一同时开展森林、湿地、荒漠、草地生态系统观测研究的专家,为宁夏生态观测站创建、人才培养和生态监测技术做出了开拓性贡献。

为了定量监测生态修复不同阶段生态环境协同演变过程及机理,以及人工灌木林的碳汇功能及其对碳中和贡献,刘秉儒联合王有德团队骨干王兴东等人,创建了我国第一个灌木林生态监测研究站(宁夏灵武白芨滩生态修复与灌木林碳中和野外科学观测研究站),也因此被国家林业和草原局、中国森林生态系统定位观测研究网络中心确定为“中国森林生态系统定位观测研究网络黄河流域生态修复工程白芨滩监测站”“中国森林生态系统定位观测研究网络灌木林碳中和全口径监测宁夏黄河沿岸分中心”。通过构建面向碳中和的灌木林生态修复核心理论体系,填补西北地区灌木林生态修复的碳中和研究领域空白,为国家“双碳”目标拓展了新领域,为黄河流域生态保护和高质量发展做出积极贡献。

根植贺兰山,变身“魔术师”

贺兰山是我国西部重要的生态安全屏障,习近平总书记多次对贺兰山生态保护工作做出重要指示,刘秉儒心怀家国情怀,主动请战开展贺兰山生态修复,不畏艰苦环境,顶着炎炎烈日,研发不同环境生态修复新技术8项、筛选出适生乡土植物6种、技术示范推广2000多亩。

2018年年初,作为宁夏重点研发计划重点项目“贺兰山保护区采煤迹地生态修复技术研究”的首席科学家,在立项到结题的3年时间里,除了下山提取种子、植被毯、生态棒以及相关治理材料外,刘秉儒几乎“钉”在了山上。每天,刘秉儒和同事们清晨7点出发,钻进试验现场一干就是十二三个小时,天不黑不回宿舍。

“红梁高台”是座山石和煤渣石混合堆砌的巨型台梁,最高处近70米、坡度超过60度,而且处于大风口的位置,若想让植物在如此陡峭的斜坡安家落户,唯有覆盖植被毯。刘秉儒和同事们腰系绳索,边铺展、边用U型卡像缝被子一般对植被毯进行固定,作业现场没有博士、大学教授,只有辛勤付出的劳动者。

经过1年多的艰苦努力,刘秉儒带领团队初步选择出20种适宜在此生长的乡土植物物种。奇迹出现了,煤矸石、矿渣山缝隙长出了绿色植物,试验区域里的植物成活率在30%~60%,个别区域植物成活率超过了60%。那天,从来不独自喝酒的刘秉儒破例在家喝了几杯。

一次播绿,年年见绿,生态系统稳定性显著增强,植被由以前寸草不生到盖度25%~30%,即使2021年遭遇极度干旱天气,植被依然正常生长。在刘秉儒和团队成员的努力下,昔日光秃秃的贺兰山,逐渐变得绿意盎然生气勃勃,这也让他成为当地百姓眼中的能耐人、“魔术师”。

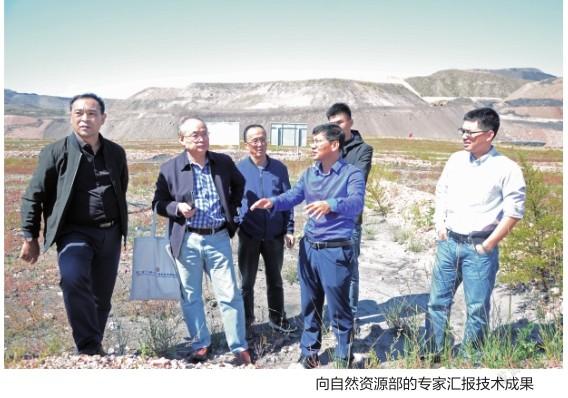

他的技术成果受到《科技日报》、《宁夏日报》、新华网等媒体的关注,自然资源部、区内外领导专家参观考察后给予极大肯定。

敢为人先,把学问研究做在宁夏大地

作为北方民族大学特岗教授、硕士生导师,宁夏贺兰山森林生态系统国家定位观测研究站技术站长,中国科普作家协会理事、科普教育专委会委员……刘秉儒一肩挑多职。

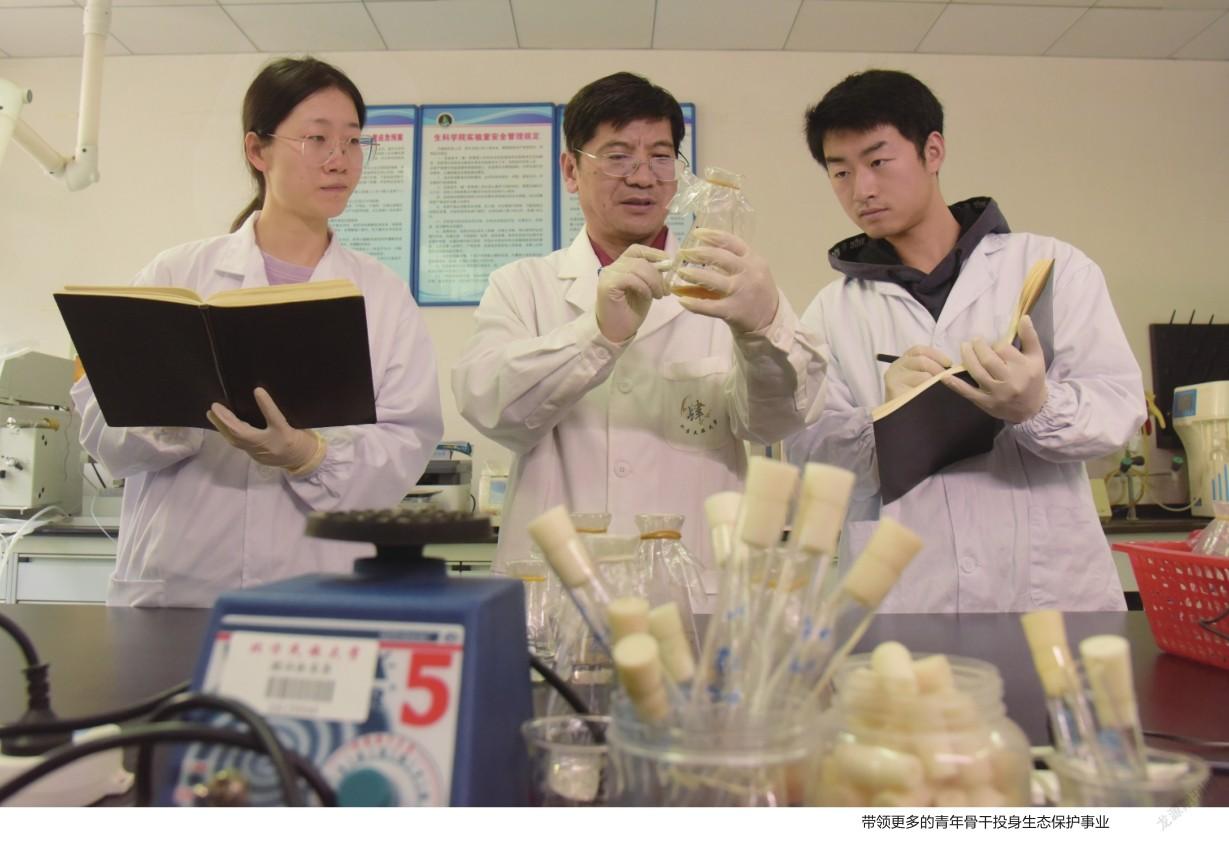

他是宁夏科技创新领军人才,始终发挥“头雁效应”,在国内率先发起成立中国生态学会恢复生态专委会,创建了“旱区生态修复与保育科研创新团队”,带领更多的青年骨干投入生态保护事业中。既注重基础研究,主持国家自然科学基金项目4项、宁夏自然科学基金项目4项(重点3项),更重视应用研究,先后承担生态保护项目30多项、获省部级奖项6项、发表论文100多篇、成果登记 8 项、提交政府咨询报告4篇、出版专著 5部、编制生态规划10多部,在国内有较高知名度,是宁夏生态学界的一面旗帜。

刘秉儒时刻想着如何促进学科发展,使宁夏生态学科与全国同步,带动、促进青年人才快速成长。他先后组织举办了“科技助力贺兰山生态修复高峰论坛”“黄河流域生态保护和高质量发展科技高峰论坛”等高质量的全国性学术会议,所作的“基于‘山水林田湖草沙一体化理念的宁夏‘三山生态修复研究”等多个学术报告,网上直播点击累计12.5万人次。

刘秉儒全身心投入繁重的生态保护工作,妻子在身后给予默默支持,主动承包了全部家务。人手不够时,他就让妻子开车买材料送上山。一次,妻子在送料时,不小心在山坡摔倒脚崴了,想着贴药膏养几天伤就会好,刘秉儒便让同事帮忙把妻子送回家,他则继续留在山上带队工作。没想到妻子受伤的脚腕一直疼痛难忍。一年后,再去医院检查,被诊断为跟腱完全断裂和足关节严重磨损,经过紧急手术,妻子虽然保住了腿脚,却造成身体残疾,这成为刘秉儒心中永远的痛。

在白芨滩创建生态站过程中,设立观测点、布设仪器需要科学比选点位,刘秉儒就搭起帐篷自带食品,在各点连续多天蹲点观测,在三伏天烈日炎炎的沙漠里,为获取第一手资料,刘秉儒头顶骄阳不叫苦,汗流浃背不喊累。师生和当地人惊叹:刘秉儒就是一台不知疲劳的“永动机”!

在植物界,有些植物被称为“先锋物种”,即哪里的生存条件最差,它们就出现在哪里,当环境条件变好时,它们便默默退出,甘愿被其他物种替代。

刘秉儒说,他愿做贺兰山里的一株“先锋物种”,让巍峨的贺兰山披上更多的绿装,为贺兰山生态保护、宁夏生态文明建设贡献力量,为早日实现“青山绿水就是金山银山”奉献智慧与汗水。

(文图由北方民族大学宣传部提供)