肺结节定位针在肺小结节术前定位中作用的临床研究

李春龙,陈立洲,黄 锐,祁 志,万豪光

(江苏省盐城市第三人民医院介入放射科,盐城 224001)

随着低剂量螺旋CT 在肺癌筛查中的广泛应用,肺磨玻璃小结节检出率明显增高[1]。高度怀疑为恶性病变的肺小结节,常采用电视胸腔镜(video-assisted thoracic surgery,VATS)手术治疗。但当肺磨玻璃结节较小(<10 mm)或位置较深时,术中定位较困难,造成肺结节病变漏切或切除范围不够。临床采用多种定位方法,如CT 引导下使用Hookwire 定位、弹簧圈定位、肺结节定位针定位等。其中CT 引导下的Hookwire 定位是目前最普遍的定位技术,但其容易脱钩或移位,导致定位失败。新型肺结节定位针附有柔软可吸收医用缝合线且可送入胸膜腔,避免了患者呼吸运动或位置变换对锚定定位针造成的张力,从而降低脱钩率。本研究回顾分析新型肺结节定位针与Hookwire 定位针在肺小结节定位的临床资料,比较两者的疗效和安全性。

1 资料与方法

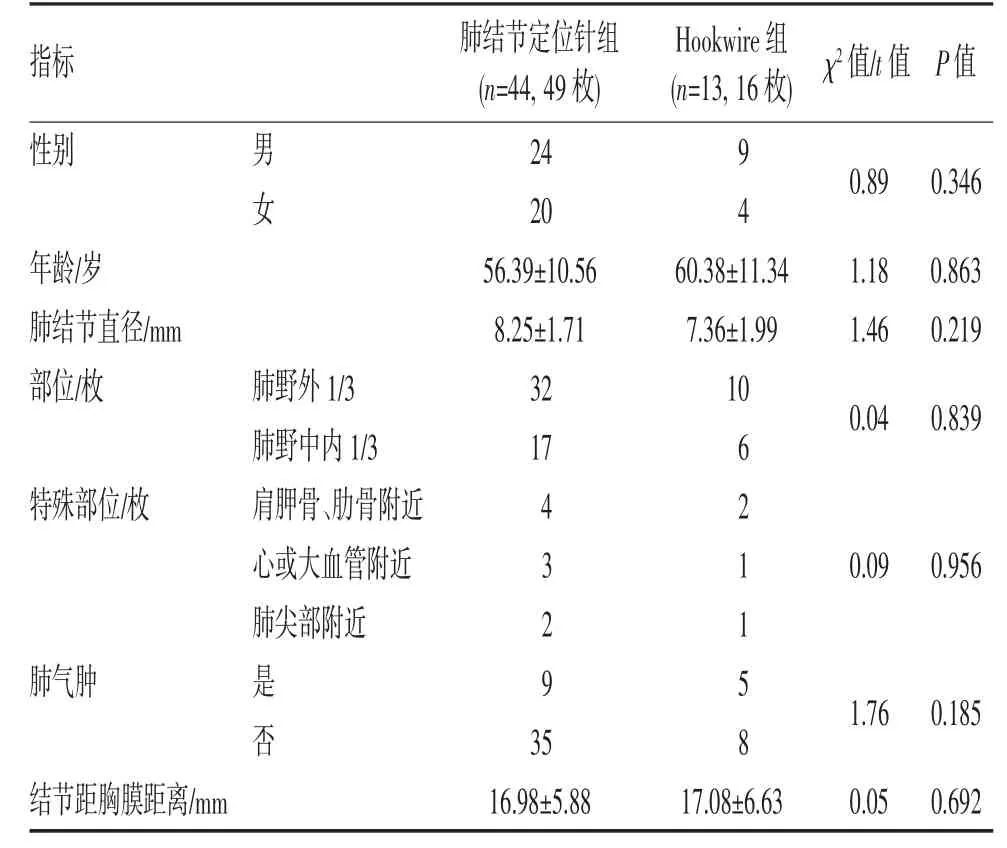

1.1 一般资料 收集2016 年10 月—2021 年5 月在盐城市第三人民医院行肺小结节VATS 术前定位57 例患者的临床资料,其中男33 例,女24 例,年龄32~76 岁,平均(57.89±10.72)岁。研究方案经盐城市第三人民医院医学伦理委员会批准(伦理号:20160914)。其中Hookwire 组13 例,应用Hookwire穿刺针定位肺小结节16 枚(其中3 例患者同侧定位2 枚肺小结节);肺结节定位针组44 例,应用肺结节定位针穿刺定位肺小结节49 枚(其中5 例患者同侧定位2 枚肺小结节)。两组患者性别、年龄、肺结节直径、肺气肿病史、结节距胸膜距离等比较差异均无统计学意义(均P>0.05)(表1)。

表1 两组临床资料比较(n,)

表1 两组临床资料比较(n,)

1.2 设备及材料 CT 采用64 排宝石CT(Discovery HD750,美国GE 公司);Hookwire 定位针选用美国Argon 公司生产的乳腺定位针BLN2110(21 G×100 mm);一次性肺结节定位针选用中国宁波胜杰康公司生产的肺结节定位针,SS510-10(20 G×100 mm)。

1.3 操作方法 患者固定体位,确定穿刺路径及穿刺距离,避开血管、气管及叶间胸膜。两组手术操作均由高年资主治医师完成。Hookwire 组在VATS 术前6 h 内行CT 引导下肺穿刺定位。CT 扫描常规层厚为5 mm,如结节<5 mm,则需选择层厚0.625 mm的薄层扫描。穿刺前首次扫描确定穿刺点,消毒、铺巾,穿刺点局部麻醉;第2 次扫描确定穿刺角度及进针深度,嘱患者屏气后将Argon 乳腺定位针尖端定位在肺结节周围10 mm 内,避免直接穿刺肺结节;第3 次CT 扫描确定针尖位置,如无需调整,将套管针撤出,释放钩丝,折弯定位针尾端金属丝;最后再次扫描,明确有无出血、气胸,并记录定位针与肺小结节的关系。

肺结节定位针组在术前24 h 内完成。前2 次操作步骤同Hookwire 组;第3 次CT 扫描时确认位置后,取出卡套,将推送杆送到穿刺针末端,释放锚定定位针,完全退出推送杆,根据CT 测量的距离将定位针尖退至胸壁组织内,再将推送杆送至穿刺针末端,连同穿刺针一同拔出;最后复查CT(图1),了解并记录锚定定位针与肺小结节的关系。

图1 肺结节定位针术前定位

1.4 观察指标 记录并比较两组定位针定位时间,脱钩率及肺出血、气胸并发症发生率。定位时间为从局麻后开始到锚定针释放时间;脱钩定义为金属钩脱落至胸腔。

1.5 统计学方法 采用SPSS 22.0 统计软件,计量资料以表示,采用独立样本t 检验;计数资料以n(%)表示,采用χ2检验。P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

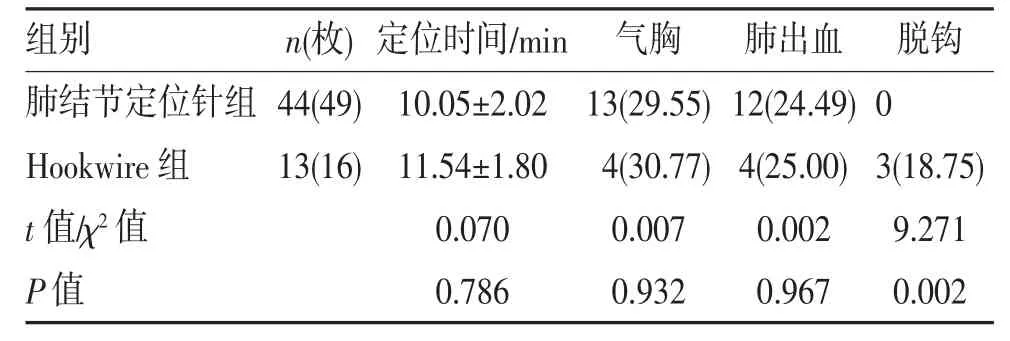

2.1 两组穿刺效果及安全性比较 57 例患者65 枚肺结节全部准确定位。两组定位时间差异无统计学意义(P>0.05);气胸、肺出血发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),并发症症状均轻微;脱钩率比较差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。Hookwire 组3例脱钩患者依据术前胸部CT 片的解剖定位及定位针穿刺引起的脏层胸膜下定位点出血点,均成功切除病灶,无需中转开胸。

表2 两组穿刺情况的比较(n,%,)

表2 两组穿刺情况的比较(n,%,)

2.2 手术及病理结果 本组患者的肺结节均成功手术切除,其中行肺楔形切除或肺段切除结节60 枚(92.3%),肺叶切除术5 枚(7.7%),无中转开胸手术。其中恶性结节51 枚(78.46%),包括浸润性腺癌8 枚(12.31%)、微浸润性腺癌15 枚(23.08%)、原位腺癌27枚(41.54%)及转移癌1 枚(1.54%),均无淋巴结转移;良性结节14 枚(21.54%),包括非典型腺瘤样增生6枚(9.23%)、慢性炎症(炎性结节)9 枚(13.85%)。

3 讨 论

肺结节及早期肺癌术前诊断常规应用胸部高分别辨率CT。VATS 外科手术是肺小结节的诊断和治疗方法之一[2]。当肺小结节较小或位于肺组织深部,定位比较困难,常导致手术误切正常肺组织,甚至因定位不准而造成术中切除标本无法确认或漏切、切除范围不够可能,最后甚至不得不中转开胸切除肺叶。临床发现,术前应用肺结节定位能较好地解决这一问题。

肺结节的定位方法比较多,如液体亚甲蓝、吲哚菁绿、医用胶、微弹簧圈、术前CT 三维重建定位、术中根据胸壁解剖标志定位等。但医用胶易引起患者刺激性咳嗽、且易凝结造成退针困难[3-4];液体亚甲蓝、吲哚菁绿术前定位弥散速度快,但术后影响病理结果[5];微弹簧圈定位较固定,但操作复杂,术中需要触诊甚至X 线定位确定病灶位置[6]。术前应用CT 引导Hookwire 穿刺肺结节定位方法,具有简便、精准定位的优点。现有的Hookwire 定位是采用Argon 乳腺定位针,该针常用于乳腺病变定位。肺结节定位针是我国近年应用的肺内结节专用穿刺定位针,其针尾引导材料用柔软的可吸收外科缝合线替代了钢丝结构,具有更安全的适用性。结果表明,Hookwire 穿刺针操作更易发生脱钩现象,其余指标差异均无统计学意义。分析因Hookwire 针针尾为钢丝连接,质地较硬,其张力常易导致针体在肺内结节处脱落。另外,外置的连接钢丝亦有安全隐患以及患者活动不便,术前不宜在胸腔内留置时间过长,一般≤6 h。新型肺结节定位针针尾采用柔软的可吸收医用缝合线,且留置在胸腔内,术前体内留置可超过24 h,更适用于胸外科手术。肺结节穿刺常导致气胸、出血并发症,本研究中发生患者症状轻微,无需特殊处理。

国内对同侧肺结节定位研究较少[7-9]。本组中有8 例同侧肺野中并存2 枚节结,采取同时行定位穿刺,避免气胸对结节精确定位的干扰,缩短定位时间,减少扫描次数及患者的辐射剂量。对于同侧多发节结,特别是直径在5 mm 左右的小结节恶变不能完全排除时,亦需一并手术切除,避免再次手术。建议5 mm 左右肺小结节使用薄层CT 扫描,以便准确发现病灶,精准定位。另外对于特殊部位的肺结节,如肩胛旁、肺尖、心脏大血管附近等可采取侧卧位,左右前、后斜位,双上肢上抬,双手合抱于胸前,双上肢后伸并旋转等各种变换体位的方式实现肺结节定位;还可通过控制呼吸(吸气、呼气、憋气)的方式来实现肺结节定位。

综上所述,CT 引导下采用新型肺结节定位针在VATS 术前定位肺结节中是一种有效、安全的定位方法,与Hookwire 相比,具有不易脱钩,留置时间较长的优点,值得临床推广应用。本研究不足之处是样本量较少,统计结果可能存在偏倚,有待今后进一步积累病例数据加以改进。