高校项目教学绩效的提升路径研究

摘 要

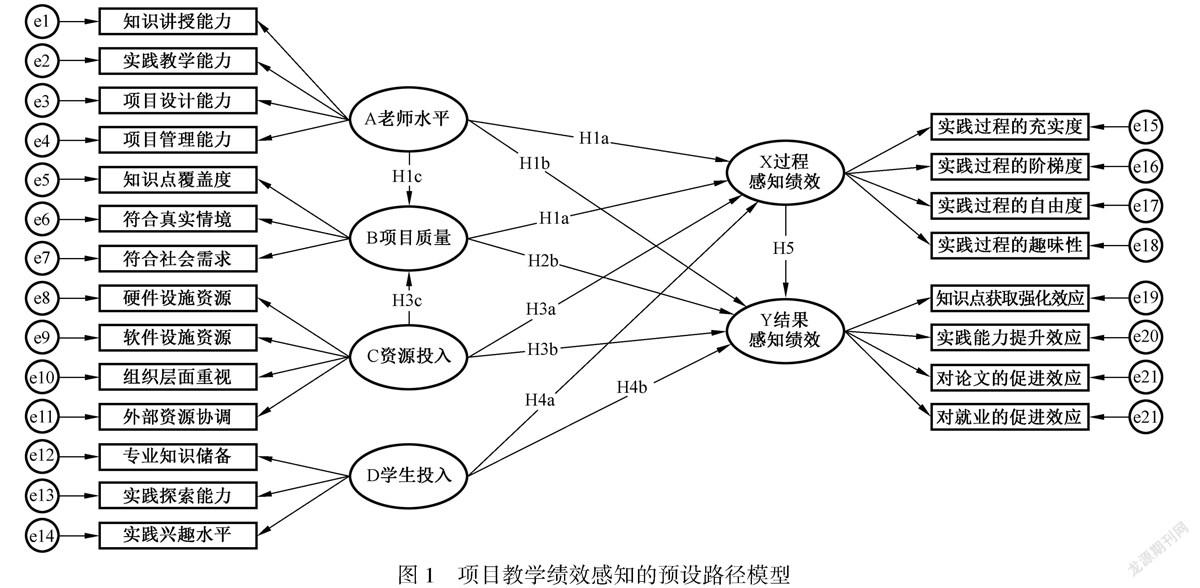

高校项目教学是一种实践导向型的教学模式,能够促进学生对知识点的综合掌握,并有效提升其实践探索能力,为其今后工作打下基础。项目教学绩效的提升路径不同于一般教学活动,有其自身的特点。基于文献研究及相关调查,将项目教学绩效划分为过程感知绩效与结果感知绩效,将其影响因素的潜变量分为4组,包括教师水平、项目质量、资源投入及学生投入,并为各组潜变量配置了适宜的观测变量,进而构建了教学绩效的影响路径模型。实证部分通过学生问卷调查获得了相应的数据,进行了基本统计检验与结构方程检验。模型中相关影响路径总体上得到了验证,其中过程感知绩效受到直接影响较为显著,而结果感知绩效受到间接影响较为显著,文章基于实证结论提出了相关政策建议。

关键词

项目教学;影响因素;过程感知绩效;结果感知绩效;路径结构

中图分类号 G424 文献标识码A 文章编号1005-4634(2022)02-0065-08

1 问题的导入

项目教学是一种以仿真或真实项目为主线,围绕项目内容对教学知识点进行综合考查与演练的教学方法,多应用于实践型教学领域,对提升学生的综合应用能力有明显的帮助[1]。项目教学最早应用于国外工程类职业教育活动中[2],其后逐渐被大学教育采纳。项目教学模式在引入我国后最早用于理工科目教学中,随后一些经管类学科逐渐尝试此类教学方法[3],并取得了一定的效果。项目教学的特点包括:(1)项目教学有极高的知识点跨度,通常会联结3个以上的课程或科目[4],使学生在相对集中的时间内综合使用多类知识点,达到融会贯通的学习效果。(2)项目教学实施的过程与结构相对复杂,其教学开展并非简单的章节罗列,而是要考虑到项目的整体性、实施的阶段性以及学生实践难度的逐步升级等因素,相关教学管理付出較多。(3)项目教学带有明显的应用导向,项目教学的绩效不仅限于课堂之内,还会延伸至课堂之外,即学生是否通过项目训练获得了相应的实践能力,且这种能力能否得到社会(企业)的认可[5-6]。由于项目教学活动具有特殊性,其绩效的改善与提升存在一定难度。在相关调研中,许多参与了项目教学的教师认为,传统教学绩效提升方法并不完全适用于项目教学。因此,本研究拟对项目教学绩效的提升路径进行探究,以结构方程模式对其进行量化分析。

2 模型基础:相关变量与基本假设

根据项目教学的一般特征,本研究将教学绩效作为因变量,包括过程感知绩效与结果感知绩效,并选择教师水平、项目质量、项目教学资源投入、学生主体投入作为自变量组。

2.1 因变量的界定

项目教学绩效是本研究的被解释变量,由于项目教学属于高等级的实践教学,其绩效考察可进一步划分为教学过程绩效与教学结果绩效。从学生视角看,过程绩效的体现先于结果绩效,因此在逻辑关系上,过程绩效存在影响结果绩效的可能性。本研究从教学受众感知视角对学生的过程感知绩效与结果感知绩效进行测量。过程感知绩效主要涉及项目教学内容的充实度、阶梯性、自由度、趣味性等指标;结果感知绩效主要涉及知识点获取的强化、实践能力的提升,以及对学生毕业(设计)论文与就业的提升方面的影响。

2.2 自变量的界定

自变量主要指对项目教学绩效构成影响的各类因素,这些因素可通过直接或间接途径影响项目教学的最终效果。根据相关文献研究,教师与教学团队对于实践教学效果存在明显的影响[7-8],教师因素同时也对项目的设计与实施起到关键作用。教师因素主要涉及知识点讲授与实践教学水平,以及对于项目教学的设计与管理能力。同时,项目教学通常需要多种资源的投入,包括硬件建设与软件建设[9],以及教学组织层面的支持与协调。拥有的充裕、优质资源通常利于项目教学的开展。此外,项目主体的质量对于其教学效果也存在影响,其质量水平主要涉及对于知识点的覆盖,以及是否符合真实的应用情境及社会的需求。项目质量既可作为直接影响因素,也可作为中间影响因素,即项目的优劣有可能受到教师因素及资源因素的影响。最后,作为实践型教学模式,学生自身的状况同样会影响到教学的绩效,主要涉及对相关课程知识的积累、实践探索的能力及兴趣。以下对各分组指标进行详细讨论。

第一,从事项目教学的教师水平。教师水平是影响项目教学最为关键且多变的因素,对于项目过程与结果均存在影响。教师水平的可观测变量包括4个:(1)教师对知识点的讲授能力(A1)是开展项目教学最为基础的要素。项目教学并非简单地为学生设计一个题目或情境,完全任由其自己发挥。而是需要在较为宽泛的知识体系下,引导其完成从理论向实践的跨越。在该过程中,教师需要向学生讲授并解释相关知识点的理论内容与应用特征。(2)教师从事实践教学的能力(A2)能够保障项目的顺利推进。在项目教学开展的过程中,教师需要对全过程进行跟踪式参与,发挥支持、帮助、检查、评价的作用,对于项目各阶段节点进行教与学的质量控制。因此,教师应具备一定的实践教学经验,善于了解并把握实践中可能存在的问题,并事先做好相关的预案。实践过程经常存在许多随机问题,解决起来要依靠丰富的经验。例如,许多专业的项目教学需要依靠复杂的软件与网络环境,其调试过程通常比较麻烦,调试方法难以照搬教科书套路,一些细节参数设置不当可能影响系统的整体运转并影响项目进度。(3)教师从事项目(实践)教学的设计能力(A3)影响着项目的质量以及项目开展的难易程度。当前,许多开展项目教学的单位没有成型的模板与教材,需要由任课教师或教师组自行设计项目,因此教学绩效直接受到教师水平的影响。项目设计能力主要表现为对于真实项目的理解能力,以及对真实项目进行缩编、简化及整合的能力。良好的项目设计能够使知识点较为均匀地分布于项目全过程,随着项目的开展,其难度的增加能够体现出一定的阶梯化特征,利于学生进行探索式学习。(4)教师从事项目(实践)教学的管理能力(A4)影响着项目的综合质量[10]。实践教学管理主要涉及对于项目教学总体方案的控制与安排,对于相关实验室、设施、材料的管理,对于各个学生项目小组的管理,以及对于项目教学的评价等内容。由于项目教学的开展不同于一般的“讲—学—练”模式,其管理复杂度明显高于普通课程。本部分提出如下3个假设,其中H1a与H1b为直接影响假设,H1c为间接影响假设。

H1a:项目教学中的教师水平能够对项目过程感知绩效形成显著影响。

H1b:项目教学中的教师水平能够对项目结果感知绩效形成显著影响。

H1c:项目教学中的教师水平能够对项目质量形成显著影响。

第二,项目的总体质量。项目质量直接关系着项目开展的过程与结果,其可观测变量包括3个:(1)项目对知识点的覆盖程度(B1)反映了项目作为教学资料的总体质量。项目教学作为实践与综合教学模式,应该能够涵盖较为广泛的知识点,但是其知识点的覆盖程度不仅仅指包含知识点的数量,还涉及知识点的层次性与跨度。优质的知识点覆盖既能够包含不同层次知识点,层次主要指对知识点的了解、理解与应用(实践教学中大多以应用与理解为主);又能够包含不同课程的知识点,需要体现出知识跨度与综合应用的特征。在实践中,一些项目教学案例虽然包含了较多的知识点,但是其知识点覆盖效果并不好,会直接影响项目教学的质量。(2)项目是否符合真实情境(B2)体现出项目教学的特色,是在综合性基础上的进一步提升。项目教学的本质旨在使学生接触真实的业务活动,并进行全流程的参与。符合真实情境的项目能够帮助学生超越课本的局限,提前了解所学专业的价值与应用特点,并快速得到相应的实践锻炼。项目能否符合真实情境主要取决于项目的选题、选材以及项目的总体设计,同时也受到项目教学资源的影响。(3)项目是否符合当前的社会需求(B3)体现出项目教学的另一特色,反映了项目教学的社会价值。符合社会需求是在真实情境前提下的进一步提升,此类项目有较好的实用价值,关系到学生未来的就业选择,以及教学单位的社会声誉,对于项目教学结果有直接影响。本部分提出H2a与H2b两个直接影响假设。

H2a:项目质量能够对项目过程感知绩效形成显著影响。

H2b:项目质量能够对项目结果感知绩效形成显著影响。

第三,项目教学的资源投入。开展项目教学通常需要大量的资源投入,是一種成本相对较高的教学模式,其可观测变量包括4个:(1)相关硬件设施资源的准备与投入(C1)是开展项目的重要前提,许多学科的项目实践通常需要相关的实验环境(实验室或场地)与实验设备[11]。即使一些社会科学的项目教学,也需要基本的场所及计算机与网络环境的支持。硬件投入由于涉及资金较多,对于一些学校来说难以一步到位,需要分阶段投入建设,这对项目开展的质量会带来影响。(2)相关软件设施资源的准备与投入(C2)对于开展项目同样重要。当前,大部分学科的实验内容需要通过软件进行,购买通用软件与专业软件的成本并不亚于硬件建设,某些专业软件的费用动辄几十万至上百万。对于软件使用可以采用折中办法,如购买教学版本的授权,能够获得一定的优惠,但在使用功能上会受到一定限制。(3)学校组织层面的重视程度(C3)能够对资源投入形成潜在的影响,包括对课程立项的审批、校内资源的安排、资金与技术的支持等。学校层面的支持还能够促进项目教学团队的组建,以及跨课程与跨专业的协同与合作,整体上提升项目教学的品质。(4)学校外部资源的协调与合作(C4)能够提升项目的质量,并改善学生开展项目的代入感。外部资源主要指企业与实训基地,得到外部资源支持的项目能够为学生创造更为真实的环境,在“脱离”课堂的情境下从事项目实践,通过环境激发学生的创新能力。本部分提出如下3个假设,其中H3a与H3b为直接影响假设,H3c为间接影响假设。

H3a:项目教学中的资源投入能够对项目过程感知绩效形成显著影响。

H3b:项目教学中的资源投入能够对项目结果感知绩效形成显著影响。

H3c:项目教学中的资源投入能够对项目质量形成显著影响。

第四,学生主体的投入状况。由于项目教学是一种深度代入的教学活动,学生本体的参与具有重要影响,因此本部分将学生投入状况纳入分析框架,其观测变量包括3个:(1)学生相关专业知识的储备情况(D1)是参与项目实践的前提。开展项目教学一般在大三或大四阶段,需要学生修完本专业的基础课及主要专业课,并对专业课程知识有较好的掌握,具备一定的知识综合能力与应用能力。同时,许多项目实践还需要学生较好地掌握计算机与数据库操作,并熟知相关的专业英语。(2)学生实践探索的能力水平(D2)是参与项目实践的关键要素。项目教学为学生提供开放的学习环境,以综合性问题引导学生的自主学习与创新,学生探索能力的高低直接影响着项目的过程与结果。而学生探索能力的培养很难在短时间内完成,需要基于前期系统的学习与训练,尤其依赖先修课程的质量。同时,该项指标由学生自己评价有较好的可信度。(3)学生参与实践的兴趣水平(D3)是提升项目实践效果的主观因素。一个完整项目通常需要较长的时间,其间有多个目标及分解目标需要学生实现,过程中需要自行查找资料、小组讨论、反复尝试并承受失败挫折。学生能否在冗长的过程中保持足够的关注度,很大程度上取决于学生自身的兴趣。本部分提出H4a与H4b两个直接影响假设。

H4a:学生主体投入能够对项目过程感知绩效形成显著影响。

H4b:学生主体投入能够对项目结果感知绩效形成显著影响。

第五,项目过程感知绩效。项目过程感知绩效指项目开展过程中对于学生的相关收益,可分为4个观测变量:(1)项目实践过程的充实度(X1)体现了项目主体是否包含了足够的素材,能否较好地填充课时。合理的充实度能够使学生在项目教学过程中接触到丰富的内容,能够探索并解决更多的问题,使课程更为饱满。充实度指标通常受到项目选题及项目教学设计的影响。(2)项目实践过程的阶梯性(X2)体现了项目的总体进度与难易度划分情况。适宜的阶梯性能够引导学生循序渐进,由局部至整体逐步进入项目实践的高级阶段,逐渐提升学生的实践能力。良好的项目阶梯性设计能够使学生产生项目的代入感,不至于对复杂项目束手无策,并使其获得相应的阶段成就感。(3)项目实践过程的自由度(X3)意味着学生能否在实践过程中有较多自主发挥的空间,是否灵活运用已学的知识对项目进行探索。自由度体现了项目教学的特质,项目在设计之初便需要考虑到将开放的情境设置与学生自主创新联系起来。有时,自由度还意味着解决问题并非只有一种选择,学生可根据自己的判断与尝试找到多种解决途径。(4)项目实践过程的趣味性(X4)能够引发学生探索,并充分调动其主观能动性。项目具有趣味性要求项目的主题、内容、结构等方面的设计能够贴近实践,具有明显的应用价值,不拘泥于教科书式的套路,并在难易度方面符合学生的整体水平。同时,趣味性指标体现了一定的主观判断性。本部分提出过程感知对于结果感知的影响假设H5。

H5:项目过程感知绩效能够对项目结果感知绩效形成显著影响。

第六,项目结果感知绩效。项目结果感知绩效值被调查者在项目完成后获得的收益感知,这种收益可分为近期收益与中远期收益,共分为4个观测变量,其中,前2个为近期收益,后2个为远期收益:(1)学生知识点的获取强化效应(Y1)是项目教学最为直接的收益体现。项目的完成不仅意味着学生较为完整地对项目所含知识点的遍历与温习,而且对跨科目的知识点进行了综合,这可看作是对课堂教学的强化与升级。(2)学生实践能力的提升效应(Y2)是直接收益的另一个重要部分,也是项目教学核心价值的体现。学生需要通过项目教学弥补课堂理论学习的短板,帮助其培养实践能力与应用技能。前两点是学生较容易通过项目教学而获得的绩效感知。(3)对学生论文撰写(毕业设计)的促进效应(Y3)属于延伸的绩效感知。学生通过参与项目能够从整体层面了解自己的专业应用方向,在论文或相关毕业设计的选题、方案、撰写等过程中获得灵感,做出高质量的成果。(4)项目教学延伸绩效还可包括对学生就业选择的促进效应(Y4)。项目教学由于具有一定的真实性与趋势性,可以使学生在校期间即可接触并了解相关领域的社会需求,提前参与到实际工作中。相关经验的积累能够为其就业选择带来一定的帮助。后两点绩效作为延伸收益,其评价带有一定的主观因素,且对于未毕业学生来说其评价包含预测性,理论上评价效度略低。

基于上述观测变量分析,本研究构建项目教学的预设绩效感知路径模型,见图1。

3 分析模型的数据采集与实证检验

3.1 数据采集与统计检验

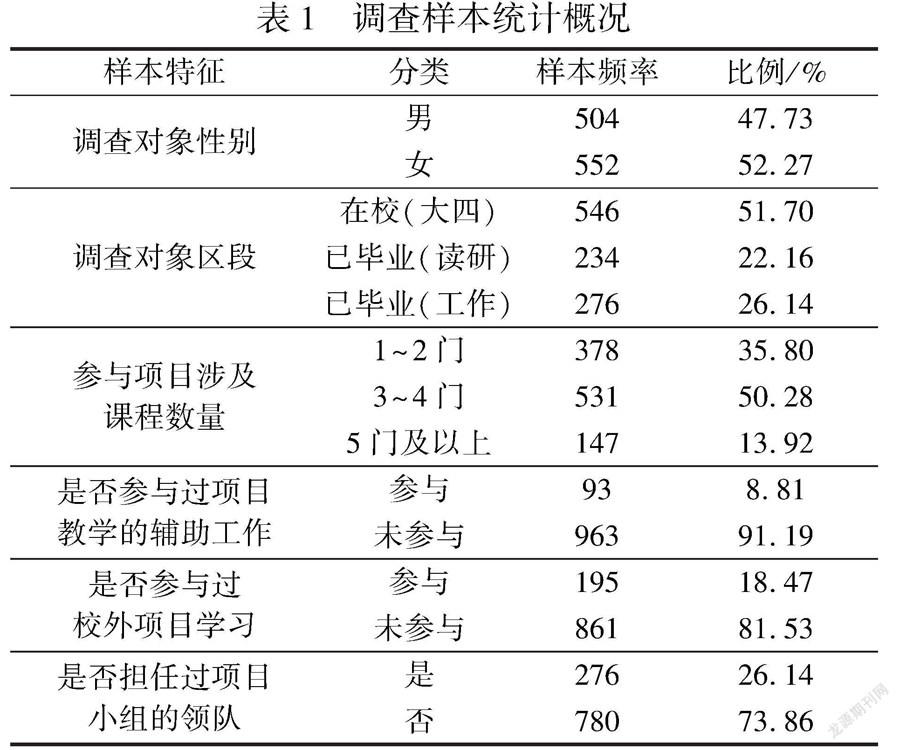

本研究基于可观测变量的问题设计并发放问卷,样本点主要涉及接受过实践项目教学的学生群体,样本区域主要为我国东部与中部地区高校。调查共发放问卷2 000份,主要使用网络(微信)问卷形式,剔除未回收及题目未完成的样本,有效回问卷1 421份,有效回收率71.1%。其中,未参与过实践项目教学的样本365份,去除后可参与模型分析的有效样本1 056份。有效样本的性别比例相对均衡,男女比例分别占47.73%与52.27%。被调查者状况主要分布在大四(51.70%)、读研(22.16%)或已毕业(26.14%)区段,正在接受或已完成实践教学,能够对调查问题进行清晰的回答。受访者参与的实践教学需要综合的课程数量多集中于3~4门,占比50.28%,表明大部分学校开展的实践课程综合性相对适中,适宜学生的接受程度。此外,样本调查还涉及了学生是否参与过项目教学的辅助工作,是否参与过校外项目学习活动,以及是否担任过项目小组的领队,具体统计概况如表1所示。

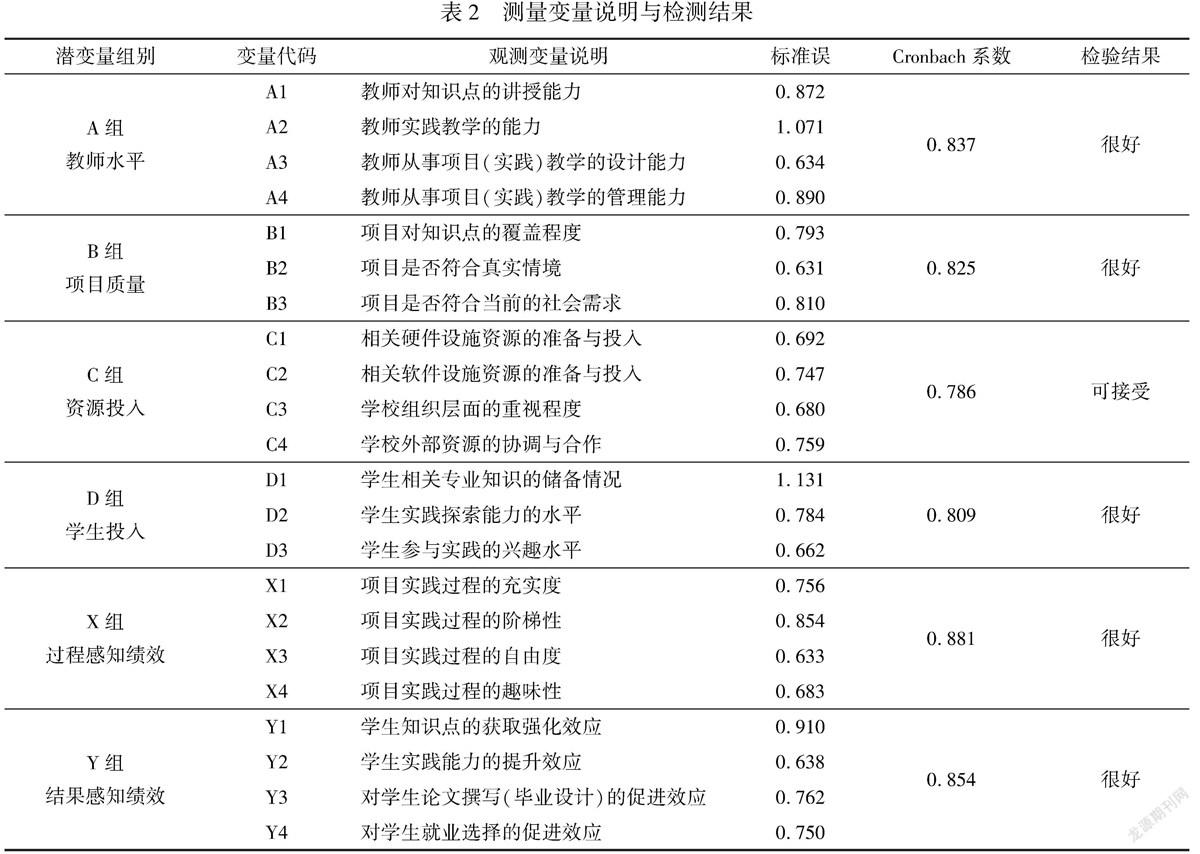

调查问卷采用五级量表测量,旨在减少被调查者对于各指标程度的辨识难度,从而达到较好的统计效果。由于被调查学生参与过项目教学,因此能够较好地理解问卷题目及项目教学的相关内容,理论上有较好的可信度,数据的统计检验结果如表2所示。从各组因素的信度检验来看,A组(教师水平)、B组(项目质量)、D组(学生投入)、X组(过程感知绩效)、Y组(结果感知绩效)的Cronbach系数均大于0.8,效果很好。而C组

(资源投入)的系数介于0.7~0.8之间,属于可接受范围。主要原因在于,大部分學生对于此分组题目相关信息的掌握存在一定难度,大多基于教学活动中直接接触到的视听信息。而参与过项目教学辅助工作或担任过项目小组领队的学生对于该类信息能够有较好的理解。 Cronbach系数越接近1则表明变量选择与对应题目的相关性越高,能够较好地反映变量的特征。从各组的信度检验来看指标处于合理范围内,可参与随后的路径分析。

3.2 模型测量结果

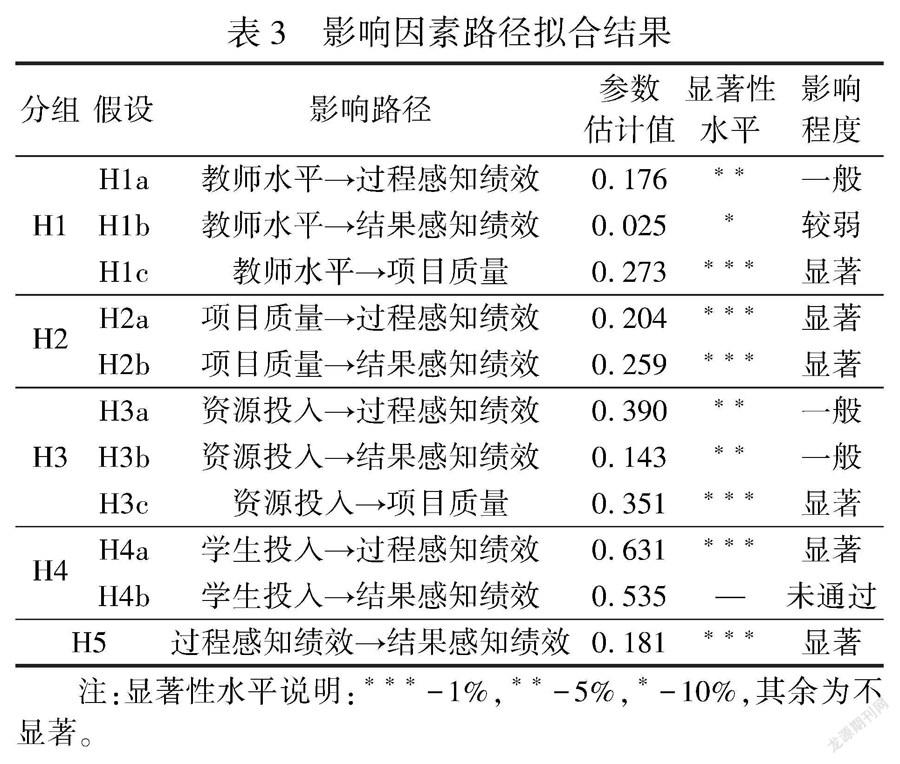

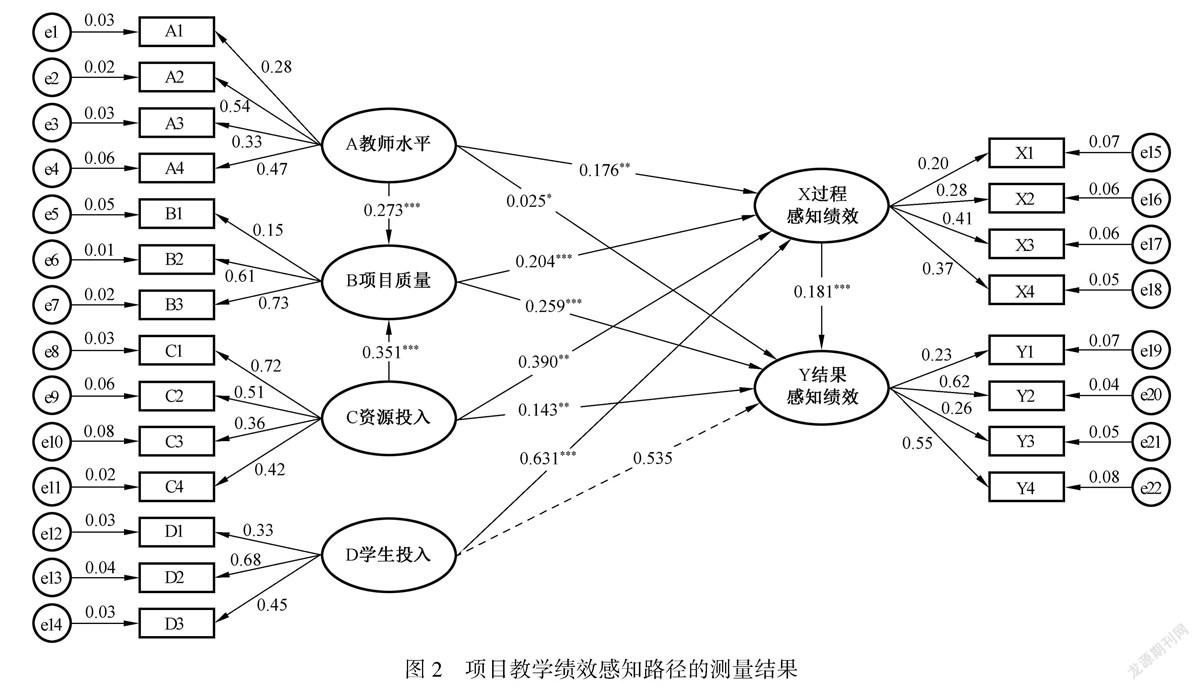

使用SPSS-AMOS软件包进行计算,测量分析结果如表3所示。其中,原假设H1c、H2a、H2b、H3c、H4a及H5均达到了1%的显著性水平,顺利通过检验并体现了显著的影响关系。原假设H1a、H3a与H3b达到了5%的显著性水平,通过检验但影响程度一般。而原假设H1b仅达到了10%的显著性水平,勉强通过检验。最后,原假设H4b未通过显著性检验,表明现有的学生投入要素与项目教学结果感知脱节,两者之间不存在显著的影响关系,故在模型中予以剔除,修正后的模型及相关参数如图2所示。

对于测量结果的解读:(1)从学生感知的角度看,当前实践项目教学的各分组因素整体上对于过程感知绩效能够达到较好的显著性影响,各类要素的投入可以直接作用于项目教学的开展与实施。教师水平(0.176)所包含的教师讲授、实践教学、项目设计与管理能力能够直接作用于项目过程的开展。项目进行过程中教师的指导与参与通常具有积极的影响,在各关键节点给予学生支持与建议。项目质量(0.204)对于过程绩效有显著的影响,项目本身所具有的特质决定了项目内容是否丰富,以及能否引发学生的思考与创新。项目资源投入(0.390)对于过程感知具有促进作用,良好的项目实践环境以及先进的设施、设备通常利于学生的参与,能够使项目的进程更为顺畅。当前,项目教学普遍存在过程导向的特征,学生对项目内容选择与项目过程设计有较为清晰的识别,并可以感知到知识传递及训练的效果,在学习过程中的获得感较为明显。该特征与项目教学的综合特性相吻合,表明项目教学效果需要得到多类要素综合支持。(2)各分组因素对结果感知绩效的影响显著性水平略低,其中仅项目质量(0.259)达到了1%的显著性水平,表明当前项目教学的开展在很大程度上依赖项目的等级与设计水平,以及项目情境与实践的关联。此外,资源投入(0.143)与教师水平(0.025)对于结果感知的直接影响相对偏弱,其作用传导的路径效果不明显。可以看出,许多项目教学在开展时,对于结果导向的重视程度不够,学生在学习过程中不易感受到所学知识或所受训练的应用价值,这会显著影响项目教学的最终效果,或致使项目设计偏离初衷。(3)在间接影响路径方面,教师水平(0.273)与资源投入(0.351)均以较高的显著性水平影响着项目质量,即教师的能力与付出以及相关软硬件资源的使用对于提升项目质量非常关键。尽管这两组因素对结果感知绩效的直接影响不显著,但是其付出能够改善项目质量,以曲线方式促进结果感知绩效水平。作为项目教学单位,需要保持对教师水平与资源投入的重视,尤其是长期层面的积累。(4)过程感知(0.181)对结果感知的影响达到了1%的显著性水平,表明项目开展的进程与项目教学结果之间保持着较为紧密的关联,有较好的整体性,完善过程与教学质量控制能够间接促进教学绩效,且对于学生的论文研究及今后就业发展有一定的延伸性影响。

4 研究结论与政策建议

实证研究显示,模型原假设与相关路径设定整体得到了印证,项目教学绩效的提升既受到直接路径的影响,也受到间接路径的影响。其中,过程感知绩效受到直接影响更为显著,而结果感知绩效受到间接影响更为显著。从分组特征看,4类因素对于过程感知绩效均有显著影响,教师水平、项目质量、资源投入对于结果感知绩效有显著影响,而学生投入的该项特征不明显。总体来看,目前开展的项目教学在基础要素投入方面已能够较好地适应学习与训练的需求,有效支持项目内容的开展,并使学生有所收获,而项目教学通过间接效应产生的结果感知绩效还有待强化,从而为学生带来长期的收益。为提升项目教学绩效水平,本研究依据提升路径提出以下政策建议。

4.1 注重过程感知影响要素的均衡性

对于改善项目教学的过程感知绩效,应从综合视角加以考虑,注重各类资源与投入的平衡性,使教师水平、资源投入、项目质量相互匹配,并同步改进,避免出现明显短板。从实证结果看,学生投入的自我感知导向性较强,教学单位应为学生打好各门先修课程基础,在项目教学中设法提升学生参与兴趣,激发其实践创新的能动性。在资源投入方面,结合专业与科目特点进行重点建设,使软件环境与硬件配置相匹配,并在具备条件的情况下构建开放的实验环境,将项目建设延伸至校外,力求为学生营造真实的项目场景。

4.2 强化结果感知绩效的导向性

结果绩效导向性是项目教学的最终目标,也是该教学模式的价值体现。项目教学不应仅作为实验室教学,而且应该跨越至实践领域。对于改善项目教学的结果感知绩效,应重点围绕项目质量提升而展开。教学单位需要充分协调自身资源,构建难易度适中、符合时代需求、具有探索空间的真实项目。使学生在练习过程中能够有的放矢,促进其主动学习并参与实际问题的研究。项目质量提升同样有赖于人员因素与资源因素的改进,需要学校管理层面给予更多的支持与协调,促进综合型项目教学的开发与使用。此外,实证结果显示,教师水平在结果导向方面的影响力普遍偏弱,反映出许多教师的教学思维仍然受限于“校园”范围。因此,教学管理部门需要对项目教师进行适宜的引导或通过外训等途径提升其项目实践经验,了解真实的社会需求;或构建与之适应的多维教师团队,邀请企业管理人员作为校外导师加盟项目建设。

4.3 打造完整的过程与结果感知传导体系

基于过程感知绩效对结果感知绩效的影响,项目教学的开展应具有更好的传导完整性,从而实现教学的自我强化效果。项目教学活动的开展不应止于学生考评的结束,应构建延伸式的“教—学—实践”体系,有效利用教师及学生对项目的各类反馈不断修正项目教学的内容与过程,改善逆向信息传递效果,实现项目与教学的相互促进,切实使项目教学超越课堂,进而为学生融入社会提供帮助。例如,可以让已经通过项目教学的优秀学生参与项目的建设与完善,或作为助教人员参与教学活动。教学单位保持同已经毕业学生的联系,借由学生的工作资源不断充实、更新项目的内容,构建开放式的项目建设环境。

参考文献

[1]

蒋述东.项目教学的特征及其适应性研究[J].教育与职业,2012(18):147-148.

[2] JOHN D.Democracy and education: an introduction to the philosophy of education [M].New York:Macmillan,1916.

[3] 林江湧,魏农建,段明明.项目教学:应用型教学模式的选择[J].中国大学教学,2010(10):33-35.

[4] 陈旭辉,张荣胜.项目教学的项目开发、教学设计及其应用[J].中国职业技术教育,2009(3):59-61.

[5] 宋丕丞.高校项目教学效果的影响因素分析——基于经济管理类学科的实证检验[J].现代教育科学,2018(9):71-76.

[6] 钱书法,崔向阳.基于创新教育的地方财经类高校经济学人才培养模式改革与探索[J].中国大学教学,2012(3):36-38.

[7] 王学通,庞永师,禹奇才.工程管理专业实验课程体系的研究与实践[J].中国大学教学,2011(1):77-79.

[8] 徐涵.项目教学的理论基础、基本特征及对教师的要求[J].职教论坛,2007(3):9-12.

[9] 宗亚妹,李建启.系列化项目教学的研究与實践[J].中国大学教学,2013(11):44-46.

[10] 张朝,于宗富,黄明东.工科实践教学团队效能影响机制的实证研究[J].高等工程教育研究,2016(3):181-186.

[11] 胡占军,张欣,董建荣,等.基于CDIO模式的项目教学实施方案[J].中国职业技术教育,2009(8):55-58.

Research on the improving-path of the performance of project teaching in colleges and universities

SONG Pi-cheng

(School of Economics, Capital University of Economics and Business,Beijing 100070, China)

Abstract

Project-based teaching is a practice oriented teaching mode, which can promote students to master knowledge points comprehensively, and effectively improve their practical exploration ability, so as to lay a foundation for their future work.Based on literature research and related surveys, this study divides project teaching performance into process perception performance and result perception performance. The latent variables of influencing factors are divided into 4 groups, including teacher level, project quality, resource input and student input. The appropriate observation variables are allocated for each group of potential variables, and then the influence path model of teaching performance is constructed. In the empirical part, this research obtains the corresponding data through the student questionnaire survey, and carries on the basic statistical test and the structural equation test.The relevant influence paths in the model have been confirmed, in which the process perception performance is significantly affected by the direct way, while the result perception performance is significantly affected by the indirect way. Then, based on the empirical conclusions, this paper puts forward relevant policy recommendations.

Keywords

project-based teaching; influence factors; process perception performance; result perception performance;path structures

收稿日期2020-06-19

基金项目首都经济贸易大学教学改革项目(2018-27);北京市教育科学规划课题(CDA15177)

作者简介宋丕丞(1982—),男,北京人。讲师,博士,主要研究方向为产业经济学与产业技术应用。