咸味传奇 不可思议的盐之美

白英

白白一片似雪花

落下水中不见它

单独吃它会皱眉

不吃它时活不下

——谜底:盐

盐是人类生命之源,这看似普通的晶体,其奇妙与神秘却远远超出了我们的想象,在大地上构筑了无与伦比的奇异、瑰丽、壮阔的盐景观。西藏芒康茶马古道上的晒盐场、四川自贡沿袭古法生产的盐井、青海茶卡天空之镜般的盐湖、陕西定边五彩斑斓的盐池,盐的景观世界千姿百态,色彩如梦如幻,还能带给我们视觉、味觉和嗅觉感官上的巨大震撼,每一处因盐而就的美景,都在诉说着属于自己的故事。

定边盐湖 色彩斑斓调色板

定边盐湖群位于陕西定边县城北,西与宁夏盐池县接壤,北与内蒙古鄂前旗相连,是西北主要的产盐区,陕西唯一的产盐基地。每当夏季,微风吹皱盐湖的湖水,翻卷的浪花在风中迅速凝结,生成闪闪发光的盐晶,湛蓝的天上朵朵白云,清澈的水里堆堆盐晶,像一幅生动的画卷在眼前展开。身处于此,天然的滤镜如梦似幻,有一种无法言说的美,阳光下一个个纵横排列的盐池颜色各异,红的白的黄的紫的……装扮出迷人的颜值。由于藻类和不同的矿物成分,定边盐田一畦一畦间,在不同时段,随着光线的变化,呈现出不同的景象。

“南风至,风起波生,即水凝盐。”《定边县志》中对定边盐湖盛产食盐有着这样的描述,定边产盐历史悠久,始于秦汉,昌于唐宋,盛于明清,是我国最古老的盐湖之一,开采历史超过两千年,区内所属大小盐湖14个,比较规律地分布在一条西南至东北走向60千米长的弧形地带。定边盐湖出产的盐,“玉洁冰鲜,不劳煮泼,成之自然。”且“朝取暮生”“暮取朝复”,取之不竭,自古就是财政收入的重要来源之一。抗战时期的1940-1943年之间,英雄的三五九旅,曾在此开垦生产打盐,四支队2 000余名指战员开展了打盐大生产运动,修筑盐田1 094亩,用食盐换回粮食、布匹、器械、药品等物资,有力地支持了边区财政和抗日战争,被誉为“中央第一财政”。

历史上这里产出的盐称为“白盐”“花盐”“老湖盐”,是食用盐和腌制盐的精品原料。作为现代人,你可能只看到日常做饭时用盐做调味剂,其实盐对古代老百姓的意义更像冰箱对现代人的意义,盐是保存菜、肉、鱼、奶的最重要的防腐原料。用盐腌成咸菜、火腿、咸鱼、奶酪制品,就可以保存数月甚至数年,古代的农民经常需要拿粮食去交换盐,来制作腌制食品。更重要的是有了盐,商人就能够实现远距离的食品贸易,这相当于古代版的冷链物流。盐促进了古代文明的产生和发展,盐的生产经营影响了古代社会的经济实力和古代社会阶层的关系。在这场漫长的历史变迁中,它与人类文明进程息息相关,并在特殊的自然环境中,催生了道路和城市,丰富了文化和历史。

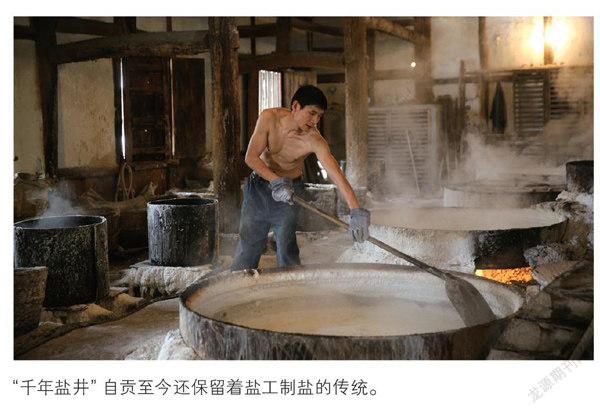

自贡燊海井 古法制盐“活化石”

有着“千年盐都”之称的自贡,是一座因盐而生的城市,在近两千年的井盐生产过程中,孕育了独特的井盐文化。燊海井,世界上第一口超千米的大井,今天依然保持着古法制盐技艺。到了自贡,倘若不能零距离地亲近这个井盐的“活化石”,那可就太遗憾了!

从自流井老街到坐落在阮家坝山下长堰塘附近的燊海井,也就5千米多,180多年屹立不倒的高耸“天车”,总能远远吸引人们的目光。“天车”其实就是井架,但走近看,还是让人感到相当震撼。燊海井天车有18米多高,仿佛一个历史的老人,默默地注视着芸芸众生,也经历著时空的变幻。巨大的天车下,就是古老的盐井,井口目测有碗口大小。在燊海井,可以看到这个超大天车从千米深的井下汲取黑卤的全过程。老盐灶是井盐变身的地方,从黑到白的一系列提纯与制作,都在这里完成。拾级而上,进入偌大的灶房,整个屋子蒸汽缭绕,气温比外面高不少。现在的燊海井虽然没有了鼎盛时期的壮观场景,但仍然能看到整个房间内白烟滚滚,两名光着膀子的汉子守着热腾腾的8口大锅,正挥动着铲子不停地在锅里翻动着。大圆锅就是制盐的瓮笼灶,直径足有1.5米,锅中的盐卤不停翻滚沸腾,在旺盛的天然气和时间的熬煮下,渐渐变成了白花花的结晶体。

“熬盐也是一门技术活,用的是土办法,都是师傅教的,全凭经验。”今年47岁的李学庆入行已有多年,在他的手中,这活儿已不知重复了多少遍,“从盐井里提取的黑卤里面有很多杂质,如果不除去的话,尝起来会发苦发涩。熬制时,先在卤水里加入一定比例的黄豆浆,经过8小时煮熬结晶。”俗语有“卤水点豆腐”,在这里却是“豆浆点卤水”,豆浆中含有的大量蛋白质,可以与杂质中的离子发生反应,使杂质沉淀并能被过滤,同时蛋白质的表面还有吸附作用,能够吸附固体残渣,分离杂质,提高盐质,可谓一举两得。待打捞起锅中的浮沫后,盐卤就变得洁白透亮了。李师傅将亲手做出的雪白盐晶,铲入用竹篾片和竹筐编制的滤桶中,之后用锅中的淡盐水将桶中的杂质清洗过滤,他把这个过程叫做“淋盐沥水”。时间是雪白精灵成功变身的最后一位推手,水滴都被滤掉后,井盐便制作成功了。勤劳的盐工们,他们用复杂精巧的技术向我们展示着自贡人的勤奋与智慧,从打井到煮盐,这项古老的技艺表现出它每一个步骤的精妙配合。

芒康盐田 茶马古道写传奇

从芒康沿G214线向南跋涉,至曲孜卡、盐井一线,色彩缤纷,蜿蜒壮观,伴着奔腾呼啸的澜沧江,峡谷风光独具。今天的G214国道正是当年连接滇藏的茶马古道,而盐就是其中的重要交易物资。在茶马互市的时代,盐井因其传统制盐术和井盐而出名,也是藏区有名的富庶之地。

盐井乡的盐田集中分布在澜沧江一段2千米长的“S”型峡谷之中,东岸是上、下盐井村,西岸叫加达村。见到盐田那一刻,真让人感到震惊,几千块盛满卤水的盐田沿着澜沧江两岸铺排,把白云与蓝天“斟”进卤水里面。得益于大自然恩赐的卤泉,盐井的盐田1 300多年来一直延续着传统的晒盐历史。江边岩壁上密密麻麻的木质盐架,劳作中晒盐女影影绰绰的身影,还有这里固守着千年的传统晒盐工艺,成就了一道历久弥新的活的茶马古道人文风景线。

制盐的工作一直都是由女人们来完成的,她们的制盐方式是从唐朝流传下来的,迄今已有千年历史了。每到清晨时分,井里的卤水最为充盈,盐井的女人早早就带着简单的干粮,赶到盐田,开始了一天的劳作。每一天,晒盐女要先把卤水汲上来,注入盐田,让卤水经过风吹日晒自然浓缩。一般情况下,春夏风高日烈,晒盐最多只需一两天就能好;秋冬日薄风寒,晒盐则需四五天方可。晒好后盐台上就凝结了一层厚厚结晶的盐,然后用木刮刀轻轻刮拢这层晶体,再装到竹背篓里沥干水分,她们就得到了大自然馈赠的财富——盐。盐井人这种原始的手工制盐技艺,是迄今发现的全国乃至世界上独一无二的晒盐方式,不仅生产工具原始,方式也是最原始的,纯属于天然的风干。“只要盐井还在冒出温热苦咸的卤水,我们就要珍惜这大地的馈赠,相信晒盐这种延续了千年的劳作方式,还会继续流传下去!”对于普通人,盐是生活的调料,没有盐,日子会变得寡淡而病态。而对于晒盐人,盐就是生活本身。晒盐女们沿着祖先的足迹,在恶劣环境下,勇敢无畏地追求着生活,延续着生命,绵延着这茶马古道千年盐井的传奇和神话。

茶卡盐湖 天空之镜落人间

一望无际的空旷,极致的宁静,映入眼帘的只有天上的蓝天白云,和地上那分不清到底是真实还是虚幻的倒影,这样的美,被叫作“天空之镜”。在青海柴达木盆地的边缘就有一个这样的“天空之镜”——茶卡盐湖。空旷的盐湖和远处巍巍连绵的雪山,延伸的铁轨和歪歪扭扭的电线杆,还有那火车车轮摩擦着铁轨发出厚重的“哐当哐当”声,彻底将游人带入了另一个世界中。小火车在湖心站终于停下了,哇,这真是屬于盐的世界,就仿佛来到了一望无垠的雪原之上,视线所及之处,无不是雪白晶莹的盐,而脚下踩的,也是厚厚的盐。

漫步湖上,犹如置身于玻璃的世界里,清澈透明的湖水仿佛是虚幻缥缈的天空之镜。抬头看,头顶是一片蓝天白云;低下头,脚下仍是一片蓝天白云,分不清究竟是蓝天倒映在湖水中,还是湖水融化在蓝天里。此刻时间仿佛全部静止,整个世界只有蓝与白两种颜色。远处水与天已没有明显的界限,天是湖的一部分,湖是天的补充,似真似幻。茶卡盐湖的美是这样的拨动人心,与其说是天空之镜,不如说是一场缥缈幻境。

离开湖心乘上小火车来到了盐雕广场,步入其中,对这眼前忽然出现的一座座闪着银光的雕塑,第一感觉以为是雪雕,再看到脚下白色的盐的结晶体,才惊喜地嚷道:“盐雕!”细细观赏,共有《一代天骄成吉思汗》《炎黄二帝》《丝绸之路》《牛郎织女》《嫦娥奔月》《盐年有余》《西游记》《盐工风采》《青盐之路》等十几座大型盐雕,每一座盐雕都堪称是大手笔,屹立在空旷的天地之中,任凭风吹日晒。盐湖是个奇迹,盐雕像是宫殿,户外盐雕,是自然美与艺术美的自然结合。茶卡盐湖的大,给人以视觉冲击力;而盐湖盐雕的美,给人以心灵震撼力。

运城盐湖 河东盐池六月血

山西南部的运城市所辖区域,因处黄河之东,古称河东,运城则因“盐运之城”而得名。盐池是河东地区一颗璀璨的明珠,在大自然中,水本身是透明无色的,然而到了这里,给人的视觉印象却大相庭径。从高空俯瞰,盐湖从棕色、红色直到绛紫色,斑斓艳丽,各种图案栩栩如生,大自然晕染的奇观,像一幅铺展天地间的美丽画卷!

这神奇的地理奇观是如何形成的?运城盐池历史悠久,古称鹾海、古海、河东盐池,高温和藻类是让盐湖出现七彩的主要原因。当气温上升时,水分蒸发,盐分浓度升高,由于盐湖含有钠、镁、钙等多种矿物元素,成分浓度不同导致湖水变色,一般为红色或者粉红色;同时与全世界所有中低纬度且低海拔的盐池相同,每年的夏季是盐湖中的藻类和盐水虫迅速繁殖的季节,当它们出现大规模聚集时,湖水便呈现出各种不同的颜色,越是干热,颜色越浓重,再加上藻类数量的差异,会使湖水产生深浅不一的各种颜色。

运城是中国唯一一座因盐而建立起来的城市,长久以来,运城盐池以它特殊的物质财富和精神财富,构成了独特的盐文化。古盐池开发已有4 000多年的历史,传说中“黄帝战蚩尤”的“涿鹿之战”就发生在运城,部落战争的原因就是为争夺运城的盐池。运城盐湖区至今有蚩尤村,盐湖水变红就是因为“杀蚩尤的血把湖水染红了”。这场战争的胜利,使黄帝牢牢控制了河东盐池,控制了中原地区的食盐命脉,最终成为各部族的首领。

沿湖岸漫步,每当在六七月份主要产盐期时,可看到整个湖被划分成一块块的盐田,手持和尚铲的盐工们在炎炎烈日下辛苦劳作,捞采、堆垛、晾晒、装袋、搬运、归整……洁白的盐堆见证了这份延续千年的传承和古老的劳动智慧。盐湖“五步产盐法”孕育于春秋终成于隋唐,利用集卤蒸发、过“箩”调配、储卤、结晶、铲出5个步骤生产,领先世界千余年。走在江道观赏区看盐湖之镜,零距离接触如雪似糖的结晶盐粒,不禁思绪万千:正是盐的开发利用,大大提高了人类的生存质量,加快了人类文明发展的步伐。湖内盐田硝畦纵横如织,星罗棋布,四侧滩水浩淼,波光粼粼,洁白如雪的梯形硝堆,倒映湖水之中,形成了“千古中条一池雪”的奇观。是啊,在时光轮回中,七彩盐湖散发着不一样的魅力,这是大自然的恩赐!