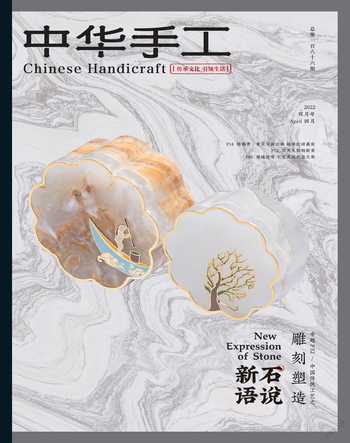

古石新观,一展美与力量

程力钦

石,是一枚文化的金标

器以用为美,器以用为工。传统石材与人之间关系密切,我们在探寻石材艺术中开辟了既源于传统,又为现代生活赋能的石材创“艺”之路。

2018年,我拜篆刻名家张钧为师学习金石篆刻,之后便想到将其与惠安石雕结合,开始以“石制器皿、奇石雕刻设计文人器物”为探索方向。

传统工艺魅力十足,其魅力在于每个器物的存在反应出各个时代精神,每一件作品都是文化、社会、审美凝聚而成的一种符号。时代的更迭使传统工艺呈现出多元化的作品,它们使各时期的社会呈现出独特气质。此外,传统技艺与手艺人的审美随时代而变化,塑造出更新的模样与状态。这也是传统工艺的魅力,只是多了一些“变化之美”。

不同于陶瓷、银等,天然的石材能表达不同的语言,因此我们一直专注于传统石材的设计与创作。虽然石头的可塑性更强,但成型更难,更需手艺人的耐心与毅力。此外,“石为骨,工为魂”,我一直认为石头拥有“生命”,经手艺人之巧手凸显独特的气质。因此面对每一块石头,我们都应心怀敬畏,去感受特色,感受工艺。

工艺随形,手艺随心

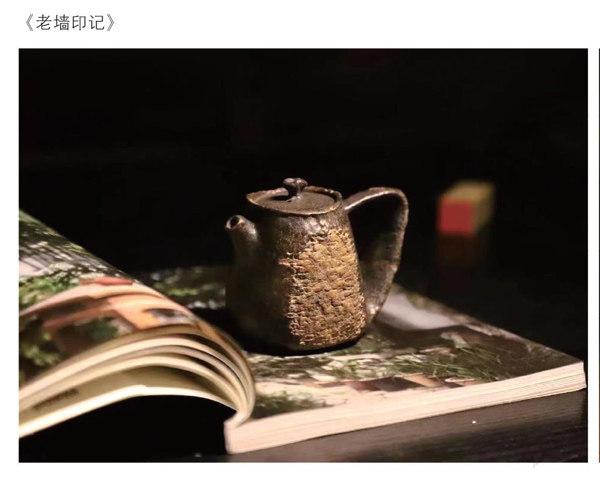

茶壶、煮石壶、盖碗壶等器物有着天然的纹理与传统的气质,在器物的打造方面,我们提出“随形石壶”的概念。“随形石壶”是一个在石壶界引起广泛讨论的“事件性概念”。所谓“随形”,就是要求创作者以放空自我的状态,根据石的天然形态进行创作。保留石头裸露的天然肌理,形态玉石或如金铁,色泽“紫而不姹,黄而不娇,黑而不墨”。在这样的造物观念下,我们最具代表性的作品是《随形石瓢》,其造型古朴大气,规格大小皆宜,比例恰到好处。

此外,作品的吸引力尤为重要。一件吸引人的石头作品,需要适当“颠覆”、适时创新。以我的石头作品《思维罗汉》为例,这件作品的材料被搁置在角落长达2年时间。直到某一天思如泉涌,让我在短短2小时内,对其设计、打磨、创作,整个过程可以说是沉浸式的造物体验。最终,作品与原始的材料有了截然不同的气质与狀态,不仅颠覆了材料本身,同时也颠覆了对石材、时间、工艺的认知。当然,我的创作与成果仅仅是渺小的个例,我希望将这一经历分享给手艺人,使他们用心感悟传统之物,用心打造出每一件有新意、突破性的石头作品。

在多年的创作进程中,我们深刻体会到手工艺是不朽的,所谓的不朽,我理解为手工艺的“永恒之美”。在物质不断更新与消弭的时代,人们容易产生审美疲劳。所谓的“美好”,承载着太多的意义,独特的工艺、奇妙的设计、好用的功能、持续地影响……都可以是美好事物的标签。唯有经得起时间与大众考验的手工艺作品,才能称之为“不朽”的作品,那些为迎合市场而盲目制造的手工艺作品将被时代淘汰。

为生活而设计

一块石头从火山爆发,到地壳运动,再到山间丛林、河流溪谷,一路“跌跌撞撞”地来到我们面前,为人们所用,为人们所思。我想,这是值得我们敬畏的。长期以来,我保持一颗敬畏心,对石头进行塑造。无论是“随形石壶”或是“随形雕刻”,在设计初期,我都遵从石头本身的材料特质,对其触摸、观察与思考。尽量保持材料原始形态的同时,以最精简的雕刻手法完成创作。另一方面,除了在创作中讲究材料的原始质感,“用心”二字同样不可小觑。如今的年轻创作者,创作的过程似乎“快”了一些,对材料的转换更多停留于设计与塑造两个层面,而少了一些对传统文化的学习、研究与理解,如若在这些方面多花一些心思,想必艺术的创作就会多一些深度与广度。

当然,创作的最终目的,是与人们的生活相连,同时需要承载一定的设计。“一半生活,一半艺术”或许能诠释当下生活与设计的关系。作为一名在传统工艺行业中不断“磨炼”的手艺人,时间多花在材料的创作中,没有特别刻意地强调设计。在我看来,手艺人的大多数创作,是基于现代生活之所用,自然感、艺术感、实用性兼具的作品或许能称为人们的心头好。当然,从另一个开放的角度而言,行业、市场都会随时代发生不可预估的变化,所以两者的关系,或许不仅仅是生活与艺术,更有可能涉及情感、认知、能量等。

如今的市场,是大众的市场,那么这就要求我们直面市场,观察大众的需要。传统石材在生活的应用非常广泛,用于建筑是社会发展与居住功能等方面的需要;用于器物是品质生活与社交礼仪等方面的需要。只有满足人们的实际需求,才有更广阔的市场。一旦有了市场,才会绷紧整个石材产业链,与之相关的产品才能在生活中百花齐放。

不断地探索,也让我们对未来的发展方向有了更加清晰的规划,品牌将以有着“世界石雕之都”之称的惠安为大本营,挖掘相关地域文化、产业动态,深耕石材文化,做好非遗传承。继续石制器皿的研究与创作,并结合金石篆刻技艺打造符合当下审美的文人器物。