人工石的新日常

art school U

2021年,日本多摩美术大学的“多摩创意工会(TCG)”策划了一场主题为“人工大理石探索”的工艺展览。6名在校学生结合美术设计与材料研究,向外传递传统手工艺的应用价值,并希望尝试突破学科乃至艺术与设计的边界。

学生们以“世界上第一块人造石”美国杜邦公司的可丽耐(Corian)为研究对象,结合材料学、设计学、传播学等学科,以“味觉”“听觉”“情感”板块展现关于石的创意设计。

可丽耐是世界上第一块人造石,是美国杜邦公司于1965年开发的以亚克力树脂为原料的人工大理石,其主要成分为55%的天然矿物质三水合氧化铝、40%的甲基丙烯酸甲酯以及5%的糅合颜料,具有非渗透性、抗污、抑制细菌滋生等特点。一块可丽耐的板材,由头至尾、由上至下均为同一密度与成分,密度高且无孔。因其更强的可塑性、丰富的色彩与花纹、独特的质感,被广泛应用于商业设施、学校、医院等公共空间建设。

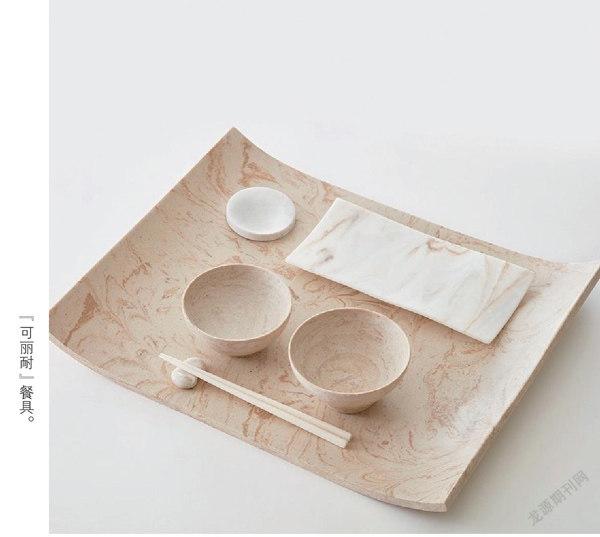

碗碟石造,创意体验

“味觉”板块的设计提案将视觉聚焦于日常生活中的器皿与食物,因可丽耐这一材料常被应用于大空间中的台面、墙壁等大范围应用,反而很少使人联想到将这一材料捧在手心会是一种怎样的体验。

学生们在研究材料的过程中发现,即使是人工大理石,在触摸表面时依然可以感受到一丝温暖的触感,便大胆地提出了将大理石用于餐具设计,正好也能探索材料的耐用性与抑菌性。

在创作过程中,学生们先通过3D打印确定了一系列餐具的形态,通过深入思考与层层筛选,再将确定好的形状通过数控机床加工,对可丽耐材料进行塑形。此外,因材料本身是厚度只有12mm的方板,首先需要将其进行接合。该材料在接合效果上有着惊人的呈现,不仅肉眼难以分辨接合痕迹,而且在使用过程中不会产生破损。因此,当人们看到成品时很难让人想到成品是由无数张板状材料组成。

即使形态上接近完成,学生们也不放过对任何一个细节的追求。比如其中一位同学注意到,虽然作品看起来像石头器皿,但拿在手里却非常轻薄,比如将饭碗拿起或放下时,撞击桌面发出的声音,使作品在体验上有一丝违和感与廉价感。于是,学生们努力地缩减了这种感官上的差距,实现了恰到好处的厚重感。在筷子的设计上,则保留了轻盈的特性,达成了最佳的使用体验。

听见,“大理石”的合奏曲

“听觉”板块的设计提案将重点呈现材料与音乐的结合,于是,便有了以可丽耐材料雕刻而成的“黑胶”唱片。展览的参访者可以自由地选择一张唱片,通过旁边放置的唱片机在现场播放音乐。

作为创作中举足轻重的“选曲”环节,学生们通过层层筛选,仔细对比不同音乐种类下的播放效果,发现可丽耐与古典乐的组合能够发挥其最佳效果。于是,学生们选择了以管弦乐为主体的意大利著名小提琴家维瓦尔第的《春》、以长笛为主体的挪威作曲家格里格的《晨曲》,以及以钢琴为主体的波兰钢琴家肖邦的《小狗华尔兹》。

确定了制作方向后,进入最为繁琐的实施阶段,学生们先将声波通过编程软件数据化,然后使用激光切割机进行加工。起初唱片是在厚度为12mm的板材上进行加工,后来改良成使用数控机床切割至轻薄的状态,大大改善了视觉上的效果。此外,唱片制作并非像預想般顺利,重复进行的数据转换与激光雕刻都无法成功奏响音乐,因此学生们通过反复修改数据、替换部分材质等方式,终于成功奏响音乐。

唱片封面的设计,由日本画学科的2位学生结合音乐的氛围以及材料的质感完成。在考虑整体效果的同时,注重提取每个乐章的特点。如格里格的《晨曲》烘托出晨间清爽的氛围,学生们刻画了一些丛林中的可爱动物。近年来,电子音乐的快速发展使黑胶唱片的热度再次高涨。可丽耐作为一种非常适合保存的材料,着实可以替代成为新时代唱片的载体。

“石”的100种可能

有别于上述具体的感官,最后一个项目的设计提案着眼于抽象的“情感”。学生们将“人造” 与“自然”两种维度放至同一语境下比较、思考,展开一系列关于“石”的情绪探讨。

该板块的作品主要分为两大部分,第一部分是基于真实存在的石头的复刻,这一系列凸显了可丽耐惊人的可塑性。另一方面,在创作前,创作者通过调研,向大众征集“认为是石头的物品”,在此过程中探讨人们对“石头”的定义。

作品的另一部分是交互式体验,创作者布置了一个投影场景,人们将可丽耐进行人工雕刻后的石头放至投影机下方区域,便可浮现一系列与“石头”相关的词汇,如“堆积岩”“矿石”等,让人产生无限想象。

不论是天然石材还是人造石材,其价值与用途在某种程度上,已经被贴上了某种“标签”。比如提到天然大理石,我们会联想到昂贵的石雕、豪华的装潢;提到人造大理石,我们则会联想到餐厅、厨房、酒吧吧台。在这些场合,材料可以物尽其用,但正是这种“契合”,使我们失去了重新审视材料本身的拓展性。

新时代,一件优秀的石材作品的创作,更像是从“冰冷”中寻找“温度”、从“坚硬”中发现“柔软”的过程。以大理石为材料的产品也可以像其他材料制品一样走进千家万户,作为艺术从业者,我们有理由向更多人展现工艺之美、创作之趣。