中国最早的人物图像叙事

——青铜器上的“角色动图”

卢忠敏

(浙江树人学院 艺术学院,浙江 杭州 310000)

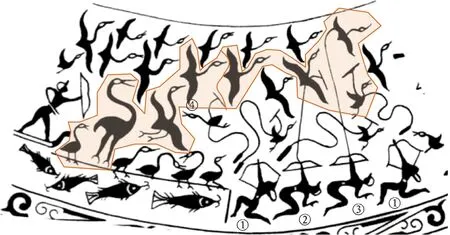

作为中国最早的人物叙事性图像遗存,东周青铜器上的叙事画像是研究与礼乐文明相关之视觉艺术的符码和钥匙。20世纪80年代,艾斯特·雅各布森提出,青铜器上不同的母题画像是按照因果关系或时间秩序排列的,从而保证了叙事的连续性;一旦单个母题脱离其产生之初的图像体系独立存在或有明显的分界线分隔开来,叙事性便随之消失[1]。此外,他还注意到,相同运动方向的人物也暗示着一系列叙事,或引导着观者对事件的感知顺序。此洞察由视觉图像分析而来,然而并未进一步结合礼仪原典文本对画像人物的角色和动作进行深入探讨。后来,刘敦愿剖析了单个母题图像内部所“浓缩”的时间秩序。他提出,弋射图像(图1)“不仅描写出弋射地点的景色,也说明这正是弋射开始之前,曾有片刻的宁静——以雁群为主的水禽,栖息在水边,或延颈凝望,或互相抚偎;弋射开始之后,群鸟冲天而起。场面既如此壮观,而弋射的时间程序也就表现无遗了”[2]52。他在静态图像的分析中融入了时间元素,为早期图像解读开拓了新的思路和视野,但他仅以青铜器画像中的弋射和舟战母题举隅[2]52-53,尚未涉及各大母题中作为主要角色的人物。既然居于从属地位的鸟图像存在前后的时间秩序,那么弋射的主角人物是否也具有时间性呢?如果有它们又是怎样展开叙事的?青铜器上的其他母题画像是否也存有时间秩序呢?

图1 上海博物馆藏铜壶上的弋射图像

一、弋射“动图”:人与鸟的戏剧性冲突

与其说弋射画像中一静一动、水天相隔的鸟具有时间先后性,倒不如说画像中离船最近的那只水鸟完美地展现了这一时间历程:它原本于水中惬意休憩,敏锐地觉察到有船只靠近,于是腾空跃起、展翅高飞,加入空中雁群队列中。画像虽然有“群鸟冲天而起”的视觉效果,但分析后更像一只鸟从水中飞向高空的“动图”轨迹。

再看岸边的弋射者。在所有的弋射画像中,虽然弋射者的数量和排列顺序有异,但均同时存在单膝跪地者和双膝跪地者,且动作恒定:

A.左腿弯曲、右膝跪地,上身后仰,左手执弓、右手拉弦,是满弓发射的姿势。

B.双膝跪地,俯身下趴,左手高举执弓、右臂弯曲撑地,矰矢已射出,但缴绳未脱离弓。

值得注意的是,B这个动作的身体离地面极近,是不利于右手拉弦发射的,且这个姿势若无右臂支撑地面则会重心不稳。因此,这个右臂撑地的姿势不能同时完成右手拉弦发射,那么射者必定以一个不同的姿势发矢,画像中恰好有A这个满弓发射的单膝跪姿。可推测弋射者先单膝跪地发射(A),进而左腿收回双膝跪地、上身前俯、右肘撑地(B),而左手则一直保持举弓的状态以维持缴绳。

弋射是以缴绳系于矰矢上仰射飞鸟的一项狩猎活动,但矰矢并不射杀飞鸟,而是“缯加我颈,缴缚两翼”[3]式地缠缚住飞鸟。在求生欲的驱使下,惊慌失措的飞鸟必定奋力挣扎以期摆脱缴绳的束缚,大型飞鸟从挣扎到妥协也非一蹴而就,必须像垂钓一条大鱼那样经历略长的博弈过程。这个过程是十分耗费体力的,故而缴绳另一端的弋射者不能始终保持发射时的单膝跪姿(A),需要在缴绳缠绕住飞鸟之后改为双膝跪姿(B),上身下俯、右肘撑地以形成更为牢固的抓着力。可见,A和B是两个连续的弋射动作。

那么,为什么这两个连续的弋射动作会出现在同一画幅内呢?我们把处于时间秩序之中向上仓促飞起的水鸟与岸上靠右的弋射者联系起来看,可以发现弋射者与飞鸟之间完整的博弈历程(图1):(1)鸟从水中腾空飞起,飞至弋射者头顶,弋射者引弓发射;(2)缴绳缠绕住飞鸟,弋射者改为跪姿举弓维持缴绳;(3)飞鸟逃窜至空中更高的地方试图挣脱缴绳的束缚,弋射者继续保持跪地举弓姿势与之博弈;(4)弋射者已确定飞鸟挣脱不了缴绳之后,便将缴绳离弓,转而以一定重量的石质工具“磻”系于绳末。再右侧重复满弓发射的第一步,预示着一个新的弋射动作循环。

如此一来,不仅惊飞的水鸟具有时间秩序,岸边的弋射者也是单个人物角色的动作“动图”,而非诸多弋射者同时在场。先秦原典和金文中仅有关于弋射的零星记载,我们难以找到有力的文本支撑这一“动图”推论,但在《仪礼》文本与宴饮、射侯母题画像的仔细对读中有迹可循。以下一一分而述之。

二、宴饮画像:角色相向的酌献“动图”

《诗经》周颂中的《丰年》和《载芟》均载:“为酒为醴,烝畀祖妣,以洽百礼。”用酒之礼被广泛用于乡饮酒礼、养老礼、飨礼、祭礼、燕礼等“百礼”之中,且皆以“一献之礼”为基本单位,根据仪式主题、主办者等级、仪节的隆杀等变换献酬者身份和献酬次数。“一献之礼”大致分为三步:先由主人向宾敬酒,称为“献”;次由宾还敬,称为“酢”;最后主人先自饮而后劝宾客随饮,称为“酬”。宴饮画像再现的正是或“献”或“酢”或“酬”的“酌酒-献爵”场景。

且看《仪礼·乡饮酒礼》有关“一献之礼”中“献”仪节的记载:

主人与宾三揖,至于阶,三让。主人升,宾升。主人阼阶上当楣北面再拜。宾西阶上当楣北面答拜。(主、宾由阶升堂)

主人坐取爵于篚,降洗。宾降。(主、宾下堂至庭中“洗”处)

主人坐奠爵于阶前,辞。宾对。主人坐取爵,兴,适洗,南面坐,奠爵于篚下,盥洗。宾进,东北面,辞洗。主人坐奠爵于篚,兴对。宾复位,当西序,东面。主人坐取爵,沃洗者西北面。卒洗,主人壹揖、壹让。升。(洗爵毕,主、宾升堂)

宾拜洗。主人坐奠爵,遂拜,降盥。宾降,主人辞,宾对,复位,当西序。(主人下堂盥手)

卒盥,揖让升。宾西阶上疑立。(盥手毕,主人升堂)

主人坐取爵,实之宾之席前,西北面献宾。宾西阶上拜,主人少退。宾进受爵,以复位。主人阼阶上拜送爵,宾少退[4]。

仅“献”这一个仪节,主人须升堂三次、下堂两次,宾客须升堂两次、下堂一次,共同搬演着“进退周还”之礼。这正是“壹献之礼,宾主百拜”的写照。

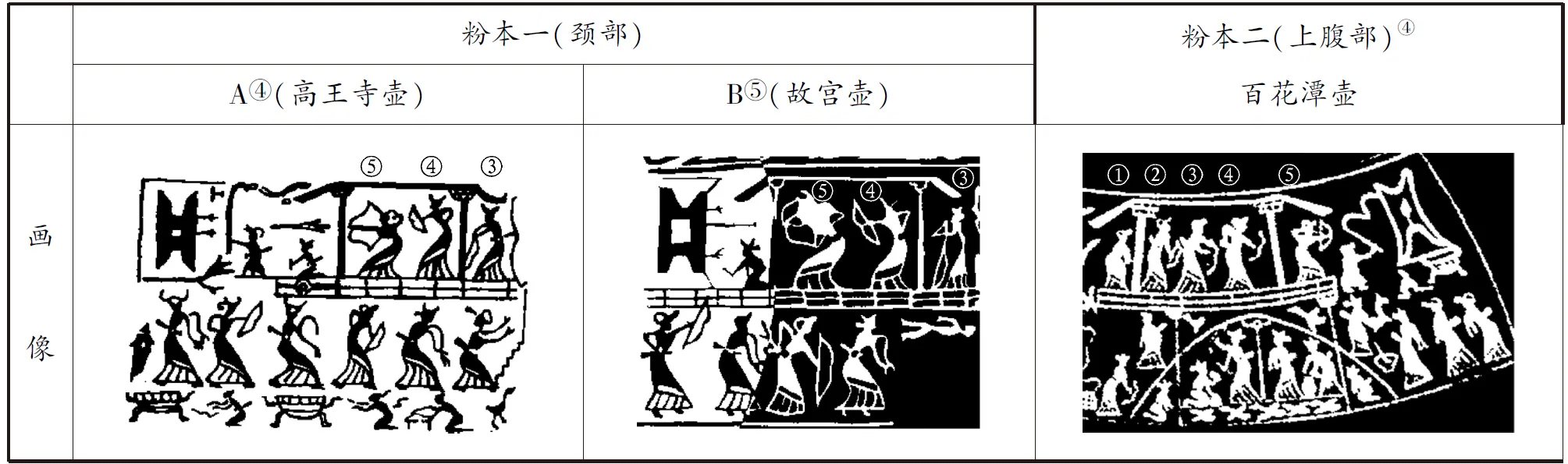

将上述文本与青铜器宴饮画像(图2,简称故宫壶)进行对读可发现两处矛盾。其一,人物数量上,文本中仅有主、宾2人,而画像中有7人。其二,文本中,献爵者(主)亲自从酒尊内酌酒后献于受爵者(宾),在“酢”和“酬”环节中亦是如此(1)《仪礼·乡饮酒礼》载:“宾实爵主人之席前,东南面酢主人”(宾酢主人);“主人实觯酬宾,阼阶上北面坐奠觯……遂饮,卒觯”(主人自饮)、“主人实觯宾之席前,北面……坐奠觯于荐西,宾辞,坐取觯,复位”(主人酬宾)。皆献爵者亲自从酒尊内酌酒而酢和酬。。但青铜器画像上酌酒与献爵这两个连续的动作却分为2个人物并列于堂上,且两者衣冠和朝向一致。因此,我们不能将宴饮画像看成共时性的静止场景,其上酌酒者和献爵者应是同一人物角色历时性的“动图”:献爵者先于酒尊内酌酒,再行至受爵者席前献爵。

图2 故宫博物院藏铜壶上的宴饮图像

建筑左右楹柱外分别刻画两个垂手恭行者,多数学者将其释为“侍者”。但当这些礼仪情景浓缩于小小的矩形空间时,连钟磬鼓笙等能彰显等级身份的礼乐重器在规模上均已简化,又是否会刻画与饮酒环节无紧密联系的侍者呢?况且,从人物的朝向和冠饰(2)冠之于古人有特殊的意义,因此青铜器画像上冠饰的不同很容易让人联想到身份等级或国别的差异。但画像中以冠区分身份等级的可能性不大,因为堂下奏乐吹笙之人的冠饰与堂上献酒者冠饰相同。而作国别讲也颇为牵强,因不同冠饰在青铜器画像单个母题中常常可以互换,并无规律可循。本文中笔者认为,它是从视觉图像出发,有区分堂上相同方向的不同角色(图3)或相向的不同角色(图2)之用。来看,左楹柱外的两人与受爵者相同,而右楹柱外两人与献爵者相同。既然酌酒和献爵两个动作为同一人,那么会不会同一朝向的右侧4人皆为同一人、左侧3人皆为另一人呢?如此一来,画面中并非多人鱼贯而入,而是献爵者(右)和受爵者(左)相向揖让行进、酌酒以献,犹如动画中一帧一帧的画面。

图3 四川百花潭铜壶上的宴饮图像

这在四川成都百花潭出土的画像铜壶上(图3,简称百花潭壶)表现得更为清楚:右侧与故宫壶一样从右至左依次为二者恭行、酌酒、献酒,而左侧则仅为一人端坐于席上、伸手受爵。受爵者所坐之席、所凭依之几以及面前的两豆建构了一个固定的静止空间,是以其身后不再是处于行进状态的人,而同样是静止状态的执扇而立者。引人注目的是,执扇者被刻画为头戴三叉冠饰,他虽与受爵者朝向一致,然而截然不同的冠饰表明两者非同一人;受爵者和献爵者的四个动作本就朝向不一,便没有再在冠饰上加以区分。这也佐证了笔者关于故宫壶左侧3人为同一人的推论——此类图像将同一人物角色于不同时间的动作设计为同向,才会在同向但非同一人的执扇者形象上加以冠饰区分。如若不然,身份低微的执扇者却得到特殊的冠饰处理,岂不是本末倒置。

值得注意的是,画像中献爵者和受爵者由建筑的左右两端向中间(受爵者之“位”)相向行进,与仪式现场中他们实处的位置、朝向和走向迥异,这是青铜器设计者以二维平面来表现三维空间之物象所受到的局限,同时也展现出古人图像设计的智性活动和高超的视知觉表现力。一方面,图像中建筑的左右两端代表宾阶和阼阶,是主宾等人物角色上堂、下堂以完备“进退周还”之礼的必经通道。在上海博物馆所藏的刻纹画像楕桮上(图4),礼制建筑的左右两端便以“记忆性画面”的侧面轮廓刻有两阶梯,其上又刻有捧豆送取者和射者即将亦或是正在拾阶而上。图2中的建筑虽未刻画阶梯,但左右两端仍代表宾阶和阼阶之位,因此献酒者和受爵者由两端开始仪节搬演。另一方面,在仪式现场,献酒者和受爵者并排从宾阶和阼阶拾级而上、向北揖让行进,继而又进行一系列繁复的降洗、辞洗、辞降、酌酒等上下堂环节,仅在受爵时才是相向而立的站位(3)以《仪礼·乡饮酒礼》为例:“主人与宾三揖至于阶。三让,主人升,宾升。主人阼阶上当楣北面再拜。宾西阶上当楣北面答拜。主人坐取爵于篚,降洗。宾降。……宾西阶上疑立。主人坐取爵,实之。宾之席前西北面献宾。宾西阶上拜,主人少退。宾进受爵以复位。”在“宾进受爵以复位”的“受爵”时才相向而立。。但青铜器画像的制图法则技术上不能以迭压、遮挡等手法来再现空间的进深关系,人物的朝向也只能非左即右、一字排开。是以,同一人物角色采取一致的朝向来展现动作的连贯性和运动轨迹,而不同角色的相向而立又凸显了彼此之间的区别与联系。殊途同归的是,图像中受爵者和献酒者相向揖让行进至终点而献之景,恰是仪式现场中唯一相向而立站位以“受爵”的那一顷刻。

图4 上海博物馆藏画像楕桮

因此,宴饮画像展现了献爵者和受爵者自升堂至受爵这一动态搬演流程(图2):(1)献爵者由阼阶升堂,受爵者由宾阶升堂;(2)献爵者于阼阶当楣北面拜,受爵者于西阶当楣北面答拜(中间省略繁冗的下堂盥爵、盥手等环节);(3)献爵者酌酒;(4)献爵者献于受爵者席位前,受爵者西阶上拜后,前进至席前与献爵者相向而立受爵。此图以上下关系来表现建筑与庭院的空间进深,堂上宴饮图像近似对称式构图,使画面有正视图的视觉效果。而图3则在上下关系的基础上,又同时以左右关系表现空间进深,再加之堂上左端1人静坐、右侧4人行进的不对称式构图,使画面有侧视图的视觉效果。而右侧的4人是献爵者从庭院中拾阶登堂、依次完成升堂、当楣拜、酌酒和献爵的系列“动图”。

三、射侯画像:堂上司射诱射、堂下一耦登射的“动图”

镶嵌射侯画像有颈部和上腹部两个粉本(表1)。颈部因铜壶有大小两个尺寸,故而存在繁(A)简(B)两个亚类型:前者比后者在画面下方多一排烹鼎图,上层的“侯”与建筑之间多一举旌者,中层的待射者队伍尾部多一待射者。而上腹部的射侯画像,因与颈部射侯画像同在一器,故虽主题相同但图式有异:与颈部粉本的方向相反,堂上人数更多且人物角色与动作稍异;堂下不再是待射者,而是于帷幄中罚酒之景。

表1 镶嵌射侯画像的粉本统计表

因射礼中射者分上射和下射、两两对耦竞射,前贤学者在解读射侯画像时多将堂上执弓之人的数量比附射者之耦数。即粉本一楹柱内的2人为一耦,粉本二从右至左执弓的4人为两耦——均将堂上居于楹柱外的最末端之人排除在射者行列外。

这种释读看似合理,却矛盾重重。一方面,据《仪礼·乡射礼》载“射自楹间”,两楹间无疑是堂上重要的行射空间。但青铜器画像是三维仪式空间在视觉平面上的艺术转换,我们并不能简单地因画像中末者“楹柱外”的位置将其与其他射者区分开来,更何况粉本二中满弓发矢的射者也同样位于“楹柱外”。另一方面,粉本一楹柱外的末者与粉本二楹柱内中间之人的动作一致,若坚持后者为射者、前者非射者,难以自圆其说。因此,堂上楹柱外的末者应与执弓箭之人同属一类。

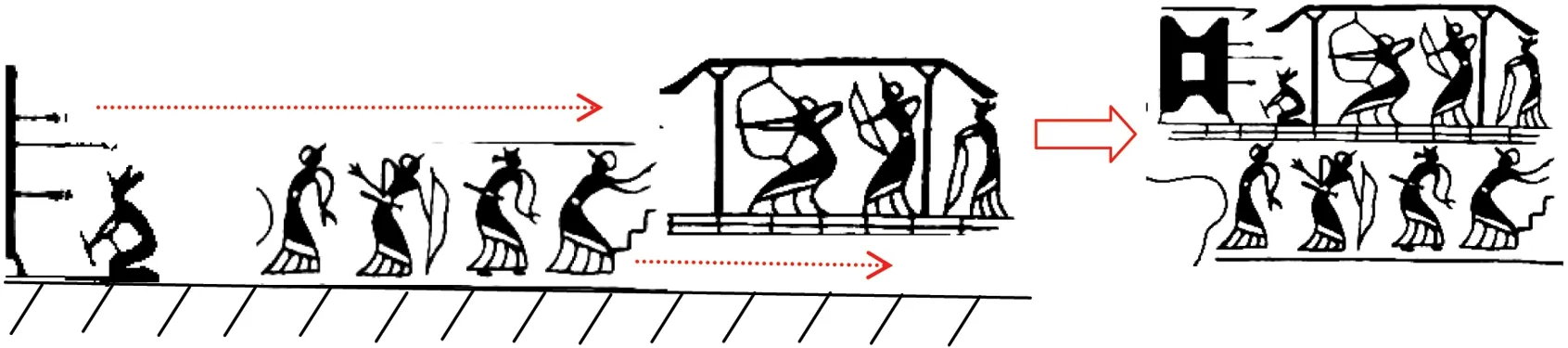

如此一来,粉本一的3个“射者”和粉本二的5个“射者”均难与耦射之数契合。此外,比射时应为一耦登堂射矢后下堂,与正欲登堂继射的二耦相会于西阶前,以习“进退周还之礼”,而非众多射者皆列于堂上竞射,或皆列于堂下一同登堂继射。不容忽视的是,堂上如此之众的“射者”在冠饰和朝向上皆一致,若像宴饮画像那样将他们视为同一角色的射矢“动图”,种种矛盾便可迎刃而解。

在日本京都大学人文研究考古资料中的一件画像铜壶上(图5,简称东京壶),“侯”及建筑等元素皆被省略,唯剩不同动作的人物线性排列。足见堂上的诸动作才是此类射侯画像表达的核心,而非楹柱内还是楹柱外的建筑空间位置。前面两个粉本的射侯画像虽然在人物数量上与东京壶有异,但在动作排列秩序上却高度一致:(1)双手接过所授之矢(4)需要指出的是,这些画像是用母模印章在模或范上按捺出纹样,浇铸成凹纹青铜器后,再用红铜、铅等矿物质镶嵌于凹纹处,达成平面而成;母模印章在一次次摹印过程中会有细节差异,再加之填充物质的腐蚀、剥落等,对图像细节均会有影响。恰如表1高王寺壶中末端之人似持弓拄地状,但故宫壶等更多铜器上此人除持弓外还双手执箭一样。因此,不能仅凭单件甚至一两件器物图像进行论证,而是尽量多件比对,从而析出各纹饰背后的母本。但由于目前所知粉本二的器物仅百花潭壶、保利博物馆藏壶(1对)和加拿大皇家安大略博物馆藏壶4件,且有摹本印刷质量不佳等原因,故而笔者在本文中假设末者也如东京壶中的那样为双手执箭的动作。;(2)双手接过所授之弓;(3)搢三挟一(5)即腰间插三矢、手中执一矢。但镶嵌图像中射者腰间多无矢或仅一矢,刻纹图像中则腰间刻有三矢、两矢或一矢。;(4)于腰间抽矢;(5)引满弓发射。可见它们的母本一致:在有“侯”的图像中,从距离“候”最近的动作刻画起,以凸显人与“侯”之间的互动,空间不足时则省略离“侯”最远的①和②(粉本一);在无“侯”的东京壶上,“侯”连同出场率最高的满弓发射者也省略,但观者视线顺着四人的朝向移动至最左端时,能利用“视觉经验”或“期待视野”补全缺失的满弓者和“侯”,从而重建完整的射侯画面。

图5 日本京大人文研究考古资料中铜壶上的射侯图像

如图5所示,①②是于堂下帷幄中取弓失的动作,③是作揖登堂直至到达射位所持有的动作。按照动作历程,登堂之后射者手中已经挟有一矢,应直接发展至满弓发射的动作,即“①-②-③-⑤”。但因每人须发射四矢,故在③和⑤之间又加入一个腰间抽矢的动作④。乍看上去④似乎打破了这一动作进程,但若继续顺着人物的朝向和动作看去,抽矢后面又是发第二矢,而后还需要继续发射剩余的两矢。因此进入了“抽矢-发矢”的动作循环,即:

(①-②-③-⑤)-(④-⑤)-(④-⑤)-(④-⑤)

粉本一中,动作④和动作⑤的循环组合恰巧设置于两楹间,这个空间设定极易让人联想到上射和下射于两楹间相继抽矢、发矢直至四矢射毕的情景,更突显了“抽矢-发矢”的循环。而堂下,在最右侧之人的引导下,执弓抽矢者和未执弓者两两一组,从画面最左侧向右行进。这也非多人鱼贯而行,而是一耦登堂比射的历时性“动图”。正是《诗经·小雅·宾之初筵》中“大侯既抗,弓矢斯张。射夫既同,献尔发功”[5]的真实写照:堂上司射1人先射四矢以作示范,继而堂下射夫2人比耦、登堂竞射,进而又进入了相继发射四矢的循环。

与宴饮画像中不同的是粉本一的射侯画像中有阶梯,但其方向却与上博楕桮(图4)相反,这是堂上司射(诱射)和堂下一耦(登射)的叙事图像浓缩于矩形画面中所进行的变形处理。射礼现场的空间分布当如图6的左部分所示:“侯”张挂于庭院中距建筑较远的位置,待射者在“侯”与堂之间的庭院由阶登堂,建筑台基也不似画像中有一层楼那么高。但转化于青铜器画像上时,其不仅像宴饮画像那样以上下迭压来表现庭院与建筑的空间关系,在上层画面中还同时以左右并列来表现建筑(司射)与庭院(“侯”)之间的关系。堂下人物与堂上人物的行进方向迥异却首尾呼应,在阶梯的连接下完成了堂上和堂下的空间转换与人物叙事。粉本二中,原本应位于庭院帷幄中的①和②却设置于堂上,这不仅是因铜壶上腹部的空间大足以刻画下这两个动作的缘故,更是为了保持司射这一系列动作的连贯性。既然没有由庭院登堂而射的画面,便不需刻画阶梯,就连帷幄中也转而刻画原本应位于堂上的射后罚酒场景。由此可见,这一系列的空间变形处理,皆是服务于人物图像叙事。

图6 粉本一射侯画像空间解析图(上博铜壶)

四、采桑画像:错落展演的躬桑仪式“动图”

采桑画像中多一男一女组合,彼此间似有“赠送枝柯”“赠送香草花卉”“牵手”“拉扯”等亲昵动作,故多被释为仲春之月“会男女”和高禖等民俗活动。但这些充满浪漫色彩的动作解读值得商榷。首先,所谓的赠送“枝柯”或是“静女其娈, 贻我彤管”(图7-⑤,图8-⑤),实为递钩取桑枝的农具“钩”。在河南辉县琉璃阁76号墓出土的狩猎壶壶盖[6]和里特贝格博物馆收藏的铜钫[7]上,此组人物间距拉大,女子正欲递钩于男子、男子则垂手恭立,完全没有授受之景。其次,图7和图8的⑥组人物中男女手臂交叠在一起貌似“牵手”或“拉扯”状,但在华尔特美术馆藏铜豆柄部上二人的手并未有交集,而是男子帮女子拎筐运桑、女子躬手示谢之状[8]。再次,所谓“赠送香草花卉”也是浪漫情爱色彩解读下的产物,它实为递取桑叶,画像中有女子以筐承接的画面。此外,左桑树下的男子所举也非“弓”,而是一边平直、另一边两头略带弧度的伐桑劖刀类农具。因此,这些画像并非男女私会、追逐恋爱自由的“桑间濮上”之景,而是以采桑农具为中介而展开的一系列采桑动作范式,只因纹饰在模印过程中空间较小、人物间距拉近而产生的细节差异或视错觉。其人物均身着曲裾深衣,体态端庄、谦恭磬折,并伴有乐舞、射牲等画面,又是以国礼重器为其载体,因此应为躬桑仪式主题。

图7 四川百花潭铜壶上的采桑图像

图8 山西襄汾大张墓铜壶上的采桑图像

关于躬桑仪式的记载均仅提及女子躬桑(6)《礼记·月令》载:“具曲、植、籧、筐,后妃齐戒,亲东乡躬桑。”《礼记·祭统》载:“天子诸侯非莫耕也,王后夫人非莫蚕也,身致其诚信,诚信之谓尽,尽之谓敬,敬尽然后可以事神明,此祭之道也。”,再加之根深蒂固的“男耕女织”观念以及历代文学作品中“采桑女”艺术形象的塑造,使学者多将青铜器上有男子在场的采桑画像排除在躬桑仪式之外。其实,采桑并非只有女子参与,在元明清三代的《耕织图》中采桑的主力军是清一色的男子[9],《诗经·魏风·十亩之间》所言“桑者闲闲兮”便描绘了一家人采桑、男女无别之景[10]。

男子采桑的原因有三。其一,桑树高大荫翳,需要借助高几或长梯采桑,青铜器采桑图像中并没有这些道具,男子便有帮助女子攀树之用。这在法国巴黎吉美博物馆藏的铜壶和台北故宫博物院所藏铜钫上皆有刻画:前者男子位于女子身后、双手前伸协助女子爬树,后者男子直接弯腰下俯、女子踩其背上攀树[11-12]。图7和图8中的①便是此组人物,但因受到空间的限制而省去最边缘的男子。其二,桑树枝叶繁茂,需用农具砍伐掉远扬的少枝,这颇具危险性和技术性,是以青铜器画像上手持刀锯之人皆为男性(图7-②、图8-②)。其三,待到蚕大眠以后,桑叶需求量急剧增加,女子多忙于饲蚕、分箔、上簇、捉绩等,采桑便完全由男子完成。恰如明弘治年间邝璠编写的《便民图纂》一书中采桑画面题词曰:“男子园中去采桑,只因女子喂蚕忙。蚕要喂时桑要采,事须分管讲相当”[13]。

细观之,青铜器采桑画像中的筐比较小,甚至可以顶于头上翩翩起舞,应处于桑叶需求量不大的阶段。此阶段仅需女子完成即可,却有与女子数量相当的男子参与,可见男子在场是为辅助女子完成躬桑仪式。那么,画像再现的是集体躬桑的仪式,还是如青铜器上其他母题画像那样的“动图”呢?答案是后者,因躬桑男女的画面不仅人物动作连贯,且有从左向右的空间排列秩序(图7):(1)男子协助女子爬树;(2)女子爬于树上,男子举刀锯递于女子;(3)男子也爬到树上,二人扯同一桑枝,虽未刻画刀锯,但此时应为伐桑枝;(4)二人从树上下来,男子于伐落的桑枝上采摘桑叶递于女子;(5)男子从女子手中递过钩,并从女子头顶取下桑筐;(7)男子拎筐,女子垂手致谢。图8中因最下层画像与图7不同,故没有动作④,但也不影响其动作进程。两个粉本中最后一组的动作,皆与《诗经》采桑章节的末句“行与子还”和“殆与公子同归”不谋而合。

结语

关于画像中的人物,马承源注意到:“所有画像上的人物都不是静止的,每一个人物都表示一个动作”[14]。与巫鸿所持画像人物“总是处于行动的状态中”的观点一致[15]。即青铜器画像是处于行动中的诸多人物“最富于孕育性的顷刻”是共时性的[16]。然而这是今人凭视觉经验对两千多年前的视觉图像作出解读,且仅关注到人物角色的运动,而忽略了时间元素。

青铜器作为礼器,其画像乃周代礼仪搬演之准实时转印。它的视觉图像作为礼仪活动的有机组成,同时存活于仪式搬演的四维时空中,执行着同一个叙事程式,不能仅仅视为礼仪搬演的再“叙述”。在此,青铜器上的人物并非处于单立和静止之态,图像的时间元素尤其值得关注。因此,本文基于“以礼解像”的分析原则,依据周代采桑、射侯、弋射、宴乐等仪式主题分析东周镶嵌青铜器上的人物图像。发现它们并非诸多人物共时性在场,而是角色化了的单个(或两个)人物的历时性搬演流程——其图式虽受到早期视知觉规律和制图法则的限制略显稚拙,却匠心独运地保留了礼仪搬演的时间性、表演性和叙事性,使画像人物“动”起来,犹如一帧一帧的动画合集。

这样,我们就可以把礼仪搬演视为人物画像在四维时空中完成的“角色动图”:时间维度乃是其主导维度,建筑庭院、桑林、水泽边等是其叙事空间,不仅单个人物角色因应着时间秩序展开叙事,就连建筑台基的高度、阶梯的位置与方向以及建筑与庭院的空间关系等也因人物图像叙事的需求而产生变形处理。在此,空间是被时间所牵引着的。

比较战国漆画和汉代画像石、壁画,它们也不乏时间性和叙事性,但多以连续的、不同场景的画面展开叙事;而单一场景的独幅画面中,人物角色并不重复出现,而是仅以没有明显叙事秩序的符号元素彰显时间差异。因此,“角色动图”在早期图像叙事中独树一帜。可以肯定的是,堪称汉画像石先驱的青铜器画像不仅是中国最早的人物叙事性图像,其仪式空间的舞台聚焦效果、礼器道具的提炼简化、人物的走位与动作展演、人与鸟之间的戏剧性冲突等也是古代戏曲搬演的雏形和种子,对于古代墓葬和戏台结构的研究具有参考意义。