全生命周期的绿色建筑设计实践

汤文健

(广州华森建筑与工程设计顾问有限公司 广州 510045)

0 引言

据中国建筑节能协会发布的《中国建筑能耗研究报告2020》有关数据,2018 年全国建筑全过程CO2排放总量为49.3亿t(占全国碳排放的51.3%),全国建筑全过程能耗总量为21.47亿t标准煤当量(占全国能源消费总量的46.5%)[1]。报告还预测全国建筑碳达峰时间为2040 年,比国家目标滞后10年。因此,发展绿色建筑、推动建筑领域节能减排刻不容缓[2]。本文从设计的角度,从绿色建筑设计入手,给设计师提出推进绿色建筑设计的着力点。

1 全生命周期绿色建筑设计

1.1 目前绿色建筑设计项目现状

2006 年3 月7 日,《绿 色 建 筑 评 价 标 准:GB/T 50378—2006》颁布实施,之后的10多年里经历了三版两修,使评审结果更为精确化[3],最新版总体达到了国际领先水平。当前,绿色建筑设计已成为建筑设计过程中的常态化工作,新阶段绿色建筑的发展目标对绿色建筑设计提出了更高的要求[4]。

我国自2008年启动绿色建筑标识认证,绿色建筑呈蓬勃发展之态。根据住建部网站数据统计,截至2013年10月22日,全国已有1 025个项目获得绿色建筑标识认证,但其中运营标识项目仅占7%[5],截止2017 年,全国获得绿色建筑标识的项目面积超过10 亿m2[6],但呈现出“设计标识多运行标识少,图上面积多工程面积少”的“两多两少”的特点[7]。可见现阶段的“绿色建筑”还大量地停留在设计图纸上,由于行业对绿色建筑实际工程增量的不确定性以及运营实效的疑惑,绿色建筑往往给人留下昂贵、高不可攀的印象,建设方并没有决心将绿色技术真实落地,因此目前很多项目还仅存在“浅绿”(只完成标识认证,并没有将所有绿色技术实施安置)以及“假绿”(仅通过图纸审查)。发展绿色建筑是实现碳达峰和碳中和的重要布置[8],要推进其发展作为技术先导的设计,需要主动引导全民认识和接受绿色建筑,关注绿色建筑的实施效能,促进绿建技术落地[9]。

1.2 全生命周期绿色建筑定义

建筑的全生命周期包括从材料与构件生产、建造与运输、运行与维护直到拆除与处理(废弃、再循环和再利用等)的全循环过程[10]。而绿色建筑是要在建筑生命期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。是集绿色建筑研发、咨询设计、绿色建材、绿色施工、销售、绿色建筑运营、建筑废弃物报废回收为一体的闭口循环建筑产业链环。

作为设计牵头的全生命周期绿色建筑设计,涵盖前期绿色建筑策划、方案创作阶段的被动式技术应用,技术设计阶段主动技术的介入,后期运营管理和维护跟踪服务和投入两三年后用技术评估进行总结和修正,最后到建筑报废或整改后废旧材料的再利用(见图1)。这样方能确保绿色建筑的实施效能,并通过实践不断校验和总结。

图1 全生命周期绿色建筑设计Fig.1 Green Building Design Scheme in the Whole Life Cycle

当前绿色建筑设计的推动方式,突出表现为建筑设计团队与绿色技术咨询公司合作的模式[11]。当前大部分项目建筑师参与绿色建筑设计多是在技术设计阶段,完成设计图纸审查就结束,具体措施是否实施,实施效能如何,在运营阶段是否有可持续性均没机会深入了解,让大部分绿色建筑技术流于表面,同时也缺乏创新感。

2 全生命周期绿色建筑设计实践

2.1 项目简介

国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心业务用房工程位于广州中心知识城南部起步区,占地66 999 m2,总规划计容面积约13 万m2,目前已经建成一期总建筑面积11.5 万m2,由4 栋科研业务用房组成。从2013 年投标中标到2018 年项目竣工,设计院全程跟进绿色建筑设计,并于2020年完成绿色建筑后评估。项目获2016 年广东省联盟BIM 大赛设计一等奖;住建部第十五届中国住博会最佳BIM 综合应用奖二等奖;2015 年广东省优秀工程勘察设计(BIM 专项)二等奖;2018 年度广州市勘察协会优秀设计一等奖、绿色建筑优秀工程设计一等奖;2019年度广东省勘察协会优秀设计一等奖、绿色建筑优秀工程设计二等奖;2019年度绿色建造工作委员会工程建造项目绿色建造设计水平一等奖;2019年成为广州中心知识城唯一一个取得运营标识的项目(见图2)。

图2 项目实景航拍Fig.2 Aerial Photography of the Project

2.2 前期策划

2.2.1 决定绿色设计可实施性要素

⑴绿色技术与项目适应性

不同功能性质的建筑配置不同的机电系统及设备,选择的绿建措施也需结合项目的实际功能,不能为了满足评价标准采用不适合本项目功能需求的措施,例如常选用分体空调的住宅非要采用中央空调获得加分项,造成没有必要的成本增加。

⑵运营维护难易

有些设备后期维护检修费用很高,或者因为设备技术复杂,一般的物业管理部门没有维修管理能力,因此即使安装了后面也废置不用,失去效益。

⑶绿色建筑增量成本

一个项目绿色建筑的增量成本是建设方最为关注的部分,正常情况下每个项目在绿色建筑上的投入不超过2%~3%。参考《绿色建筑评价标准:GB/T 50378—2006》,有关科研机构根据近年来上海已完成的近100 个绿色建筑项目,统计出各星级绿色建筑的平均增量成本为:

一星级绿色公共建筑增量成本为40 元/m2,二星级绿色公共建筑增量成本为152 元/m2,三星级绿色公共建筑增量成本为282元/m2。

一星级绿色居住建筑增量成本为33 元/m2,二星级绿色居住建筑增量成本为73 元/m2,三星级绿色居住建筑增量成本为222元/m2。

随着建筑科学技术的发展,技术的成熟,绿色建筑的增量成本早已大幅下降。

2.2.2 前期策划的目的

前期策划目的为在方案前期选择适应地域特色、项目自身功能、低投入、高性能的措施,有效控制成本,以促进绿色建筑真正落地。

以专利局项目为例,作为起步区示范项目,政府希望本项目按三星级标准进行设计,但建设方希望工程造价控制在4 000 元/m2,为了确保后期实施,设计师通过前期策划确定可行的设计目标,指导后期绿色建筑设计。

2.2.3 前期策划实施实践

⑴结合近10年内相同气候区多个同类型建筑设计案例,筛选出最常用、技术成熟、后期容易维护且投资成本低,节能效益高的绿色建筑应用技术,结合此项目实际推荐可采用的绿色建筑技术统计表。

⑵按推荐绿色建筑技术统计表进行增量成本估算,进行不同星级的比较(见表1),可以看到若按三星级标准造价至少要到220 元/m2,超过总投资成本的5%,超过了项目总投资可接受的占比。因此最终制定了按二星级标准设计,并且增量成本控制在100 元以下的低成本高效能标准。

表1 绿色建筑星级增量成本比较Tab.1 Comparison of Star Incremental Cost of Green Buildings

⑶制定基本设计目标。依据因地制宜的原则,以绿色建筑理念为基础,优化项目的室内外环境,降低建筑能源与资源消耗与环境影响,本项目要达到国家和广东省绿色建筑设计二星级以上的标识要求。具体如下:绿地率30%以上;节能率60%以上;生命周期碳排放减少20%以上;较常规办公建筑节水20%以上非传统水源利用率10%以上;3R 建材使用率15%以上;无障碍设计达标率100%;土建装修一体化率100%;增量成本控制在100元/m2以下。

2.3 方案创作阶段的绿色建筑设计

绿色建筑的基本内涵可归纳为:减轻建筑对环境的负荷,即节约能源及资源,减少碳排放;提供安全、健康、舒适性良好的生活空间;人及建筑与环境的和谐共处、永续发展。这些很多建筑师在构思方案时已经在做,以人为本、创造舒适的环境,好的采光日照等。通过建筑空间形式、材料构造实现建筑节能。所以主张在创作阶段有目的地采用被动式建筑技术进行主动的绿色设计,可有效从源头减量。在本项目中被动式建筑技术切入点有气候和场地适应性、可再行能源的应用以及自然现象的利用。

项目选址在山水环绕的九龙镇,有着典型岭南特色的生态环境,因此提出山水融城和Office Park(花园式办公)的设计理念,希望项目的建造尽可能降低对周边环境的影响。于是结合原址内多个小丘陵采用拓扑手法提取出7 座独立塔楼围绕着一个中心点的总图构型,打破了传统总部办公楼集中或对称布置的规整格局,它是自然而有机的。场地竖向也是结合自然地形,利用高差让露出来的地库自然采光通风(见图3)。

图3 建筑体型推演Fig.3 Building Shape Extrapolation

广州的气候至少有半年的时间有较为舒适的温度和自然通风。如何充分利用自然资源,并将舒适区进一步扩大为设计重点之一。

专利局项目的平面不是常规的矩形,不单纯追求有机建筑形态,而是结合气候需求通过不同气候环境参数化模拟推敲而来。

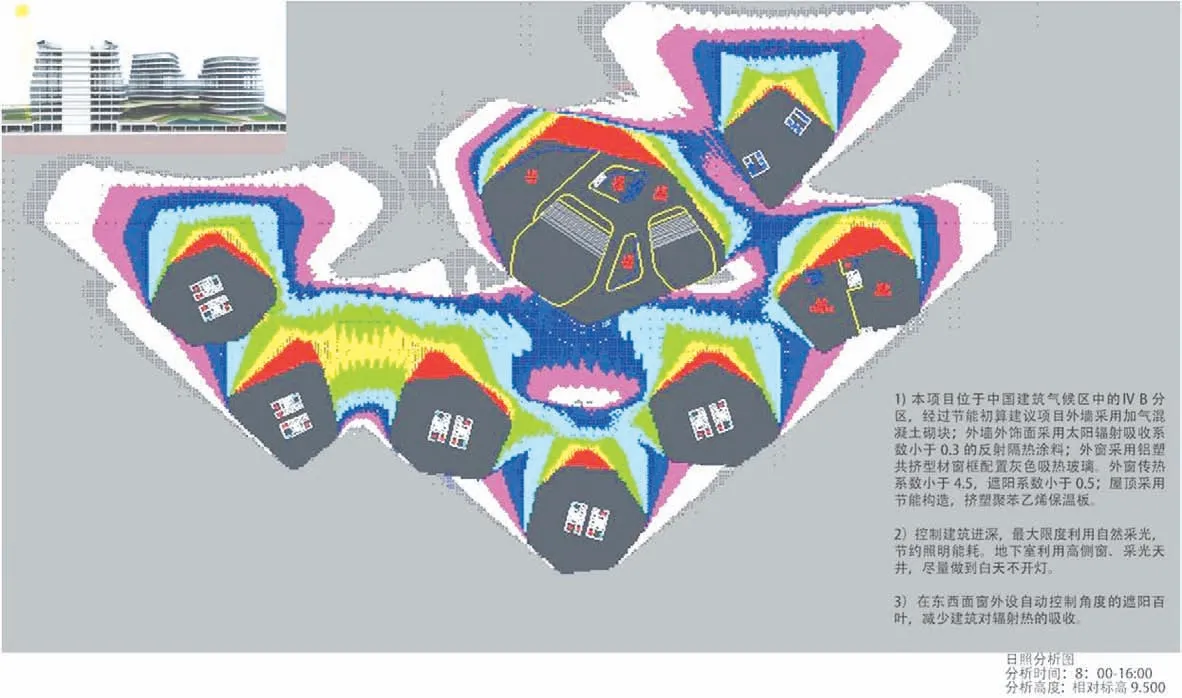

从日照分析可以看出通过扭转和适当切削,尽可能减少纯东西向和北向,让超过80%外墙接受充足日照。结合局部的外遮阳百叶,项目可做到不用昂贵的LOW-E 玻璃即可满足节能要求(见图4)。

图4 日照分析Fig.4 Sunshine Analysis Chart

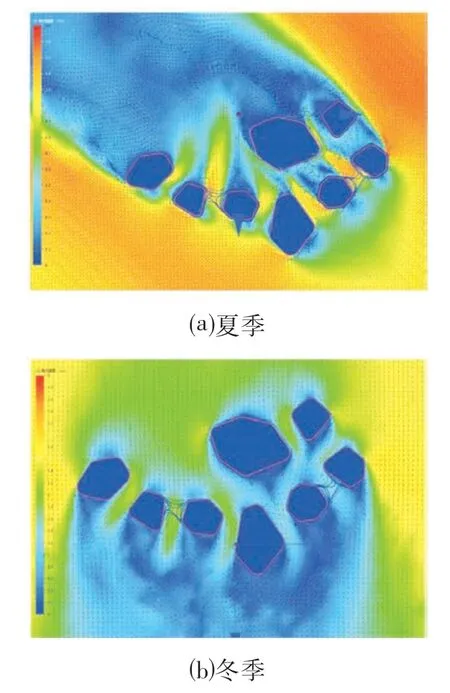

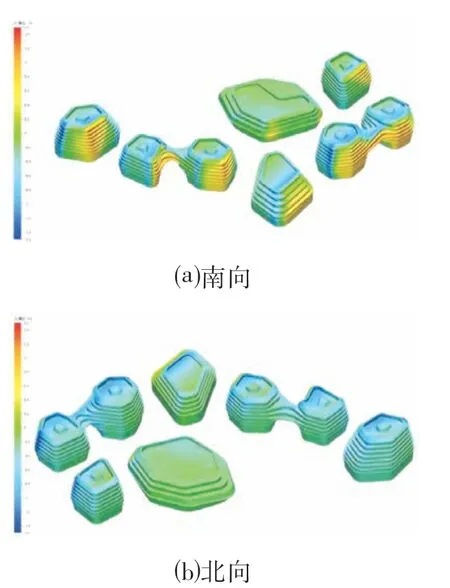

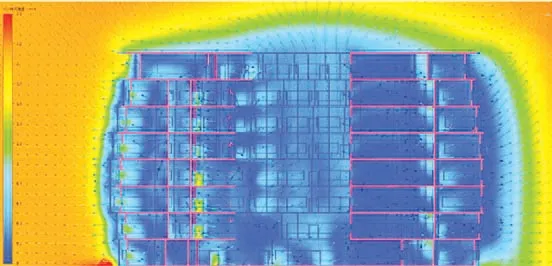

利用参数化分析场地风向与风速,优化建筑布局,让区内风场均匀,使区内获得更好的舒适度(见图5)。

图5 场地风模拟Fig.5 Site Wind Simulation

从风压模拟图(见图6)可看出建筑不同面的风压差也会给室内带来良好的自然通风。

图6 夏季建筑表面风压模拟Fig.6 Building Surface Wind Pressure Simulation in Summer

在单体设计中应用了很多的岭南传统建筑手法,敞厅、飘檐与骑楼,这些都是有地域气候特点的被动式建筑手法。因此本项目不同于传统封闭式写字楼,更没有机关大楼巨大的采光中庭。除了会议中心外,其他业务楼公共走道、大堂、内院全部是开敞式的,将用能范围缩减到最小。外廊围绕敞开式的内院,各层也有多向的开口,结合临外廊开的高窗和中庭因热压顶部拔风效益形成传堂风,称之为会自主呼吸的建筑(见图7)。

图7 剖面风模拟Fig.7 Profile Wind Simulation

通过室内通风模拟可以看到通过以上建筑措施和有效开窗面积,由于室外风压与室内热压共同作用,办公室的风速平均可达1.0 m/s。走廊与中庭由于“文丘里效应”,风速会更大一些,最大处达到2.5 m/s。室外温度为24 ℃,由于自然通风,可以将室温控制在26 ℃以下,自然通风降温效能十分明显(见图8)。

图8 室内风模拟Fig.8 Indoor Wind Simulation

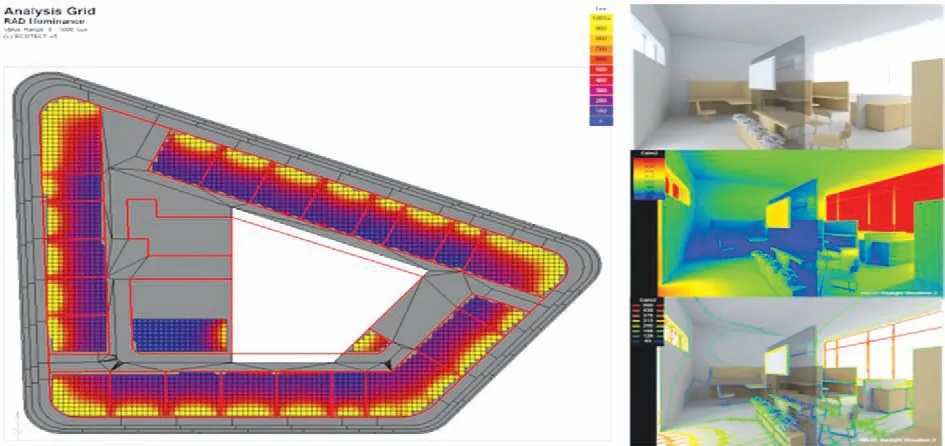

根据建筑层高和外飘构件推演,单体平面进深控制在6~8 m,办公桌尽量靠外窗,让工作面尽可能采用自然光源,本项目做到90%的工作区可以不使用人工照明,可以减少照度能耗16 kWh/m2,地下汽车库利用导光管、侧向采光口及敞开天井,超过50%范围可自然采光(见图9)。

图9 自然采光日照光模拟Fig.9 Light Simulation of Natural Lighting

项目在首层、2层设置了架空和风雨连廊,这些灰空间不仅是楼宇间联系通道,同时实现office park 的设计理念,让使用者拥有更多在户外交流和办公的空间(见图10)。

图10 连廊实景Fig.10 Corridor Real Scene

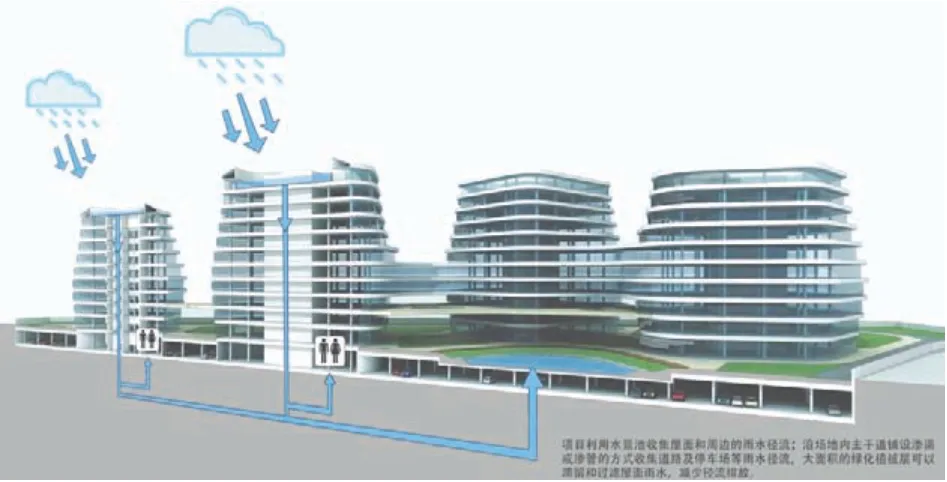

本项目把雨水收集系统、海绵城市和景观水池接在一起,构成了循环水的再利用。屋顶的雨水花园采用的滴灌技术(见图11)。

图11 雨水回收利用Fig.11 Rain Recycling

2.4 施工图设计阶段的创新技术

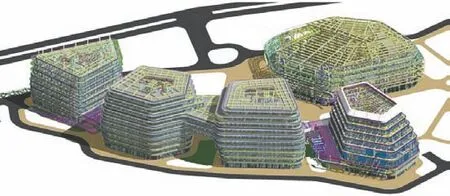

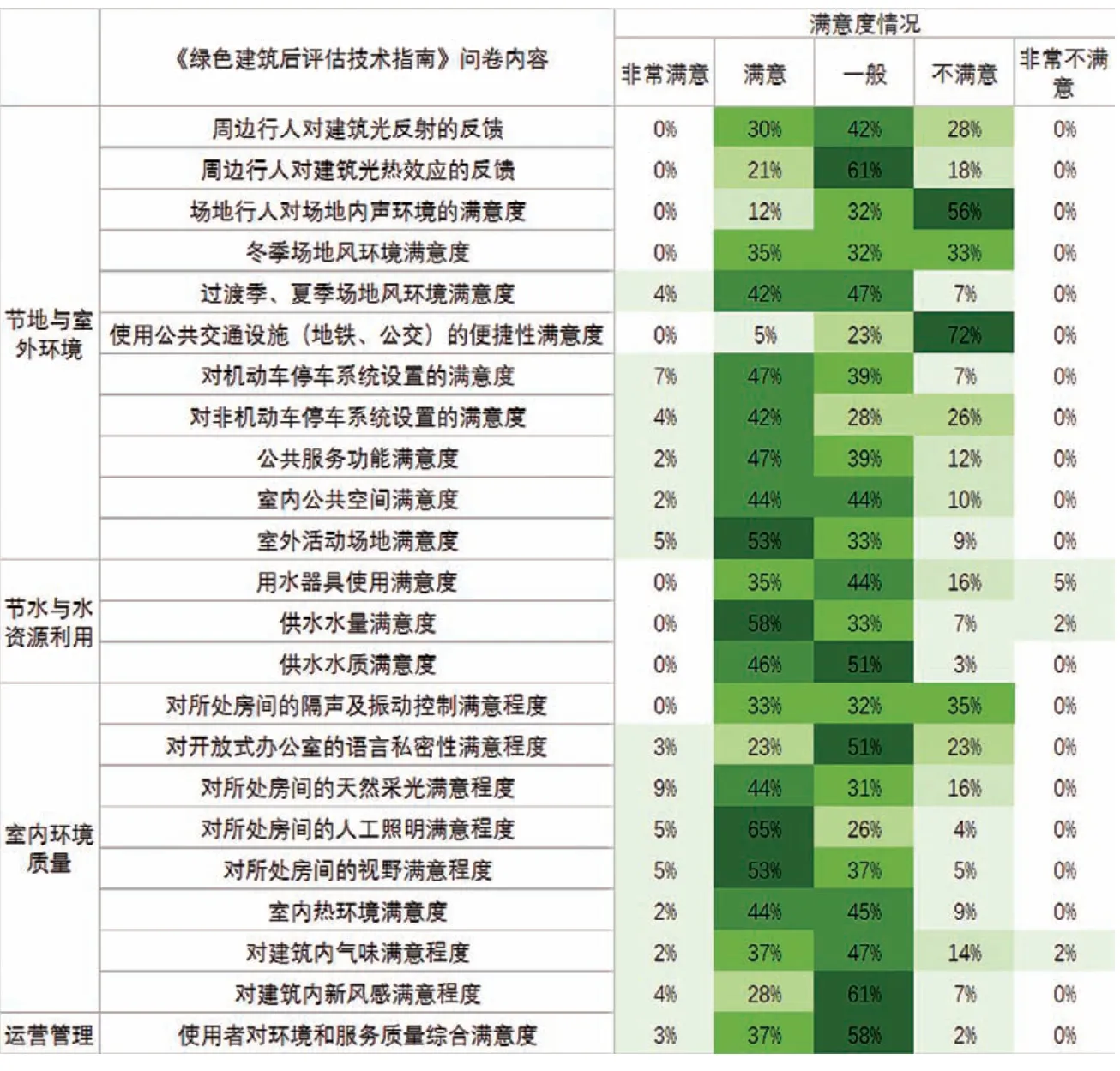

本项目全程采取BIM 设计,它作为协同平台,对各专业潜在碰撞冲突进行检测、协调、优化,对于这样异型建筑的可视化表达大大提升了施工效率。同时BIM也参与了全区的绿色建筑性能化分析(见图12)。

图12 BIM模型Fig.12 BIM Model

4#楼外墙采用了新型的保温、防水、围护、一体化复合GRC 幕墙体系,如何能将成本尽可能降低,用Revit 设计软件将异性建筑外表皮做分割和构件拆分,推算出异性构件最少的分隔方式,并将构件三维尺寸直接提供给厂家进行加工,实现无缝安装,降低了造价和施工难度,确保实施后的建筑与方案希望的内外空间风格一致(见图13)。

图13 GRC构件分解Fig.13 GRC Component Decomposition

2.5 竣工阶段验证

本项目取得了绿色建筑二星级设计标识认证,也是中新知识城目前唯一个获得运行标识认证的项目。通过竣工结算,本项目绿色建筑增量成本55.1 元/m2。而公共建筑二星级的造价增加常规约为100 元/ m2。其中能源系统、围护结构、智能化系统、水系统彩是建安的最大部分。本项目增量成本低于平均水平,所采用绿建技术经济效益较高。2018年、2019年单位面积用电量分别为49.05 kWh/m2和40.56 kWh/m2,均达到《民用建筑能耗标准:GB/T 51161—2016》中对于夏热冬暖地区A类办公建筑的引导值(65)。说明本项目能耗低于70%以上的同类型建筑,且本项目能耗降低了25.3%,具有优秀的建筑节能性能。

2.6 绿色建筑后评估

2.6.1 后评估目的

2020 年,项目竣工后2 年,设计院邀请了专业机构一起对本项目进行绿色建筑后评估,在8 月温度最高的盛夏在室内外布置了多台检测仪,测试温度、湿度、风速、CO2浓度、噪声与照度等多项指标,并完成后评估报告,本次后评估目的是对项目进行建成环境评价及反馈研究,全面分析其绿色建筑的设计实效性,验证其建设完成与落实程度,分析该建筑运行维护管理的匹配水平以及技术与产品系统实效,以及进行使用者满意度调查和物理环境测试的建筑使用后评估,具体内容包括:

⑴对建筑建成后的物理性能进行全面现场测试及使用数据评估,包括:热环境舒适度、空气品质、照明质量、声环境品质、运行能耗等指标;

⑵对建筑使用者进行建筑满意度调研,在满意度调查的基础上,分析使用者对建筑布局、空间装饰、清洁程度与运行维护、服务性能、室内物理环境舒适度及建筑整体的满意程度,归纳总结出基于使用者感受的建筑环境舒适情况优化改进建议。

2.6.2 后评估策略

⑴对于绿色建筑设计实效性分析,首先对该建筑进行绿色建筑技术梳理,并对各技术与产品选用及落实、运营使用情况进行实地考察。在此基础上,对该建筑的经济及增量成本进行分析,将该建筑与3 个其他绿色建筑进行成本对比,得到本项目的经济效益。最后,对实测及问卷调研数据进行分析,从而提出存在问题及改进意见。

⑵其中对于物理环境监测,采用“室外无人值守多参数环境监测站”并选取项目室外绿地、入口台阶、连廊、楼层半室外空间、典型办公室等空间,测试其温度、湿度、风速、黑球温度、CO2浓度、噪声与照度,测试连续进行48 h。

⑶对于满意度调查部分,本课题分别使用了两种问卷内容,一种是根据《绿色建筑后评估技术指南》中的使用者满意条文内容,并对整体建筑进行后评估得分评价;另一种是基于《CBE’s Occupant Survey》进行室内物理环境满意度分析,并与国内外已完成后评估的绿色建筑案例进行对比,确定项目的先进性。

⑷后评估结论

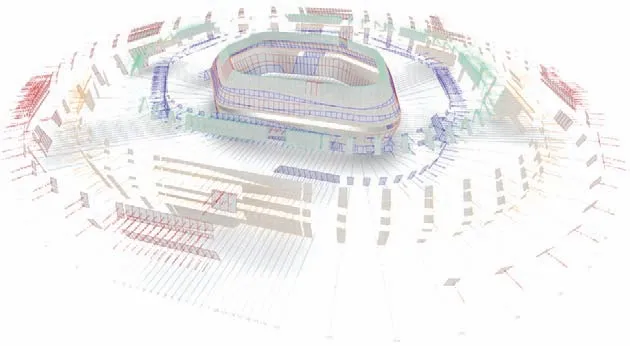

现场放置检测位置和部分测后指标如表2 所示,可以看出室内外最大温差近10 ℃,即使在最顶层外廊的最不利点,没有空调的情况下,其舒适时间也可达到88.58%。说明建筑室内外热环境达到舒适状态。

表2 能耗分析结果Tab.2 Analysis Results of Energy Consumption

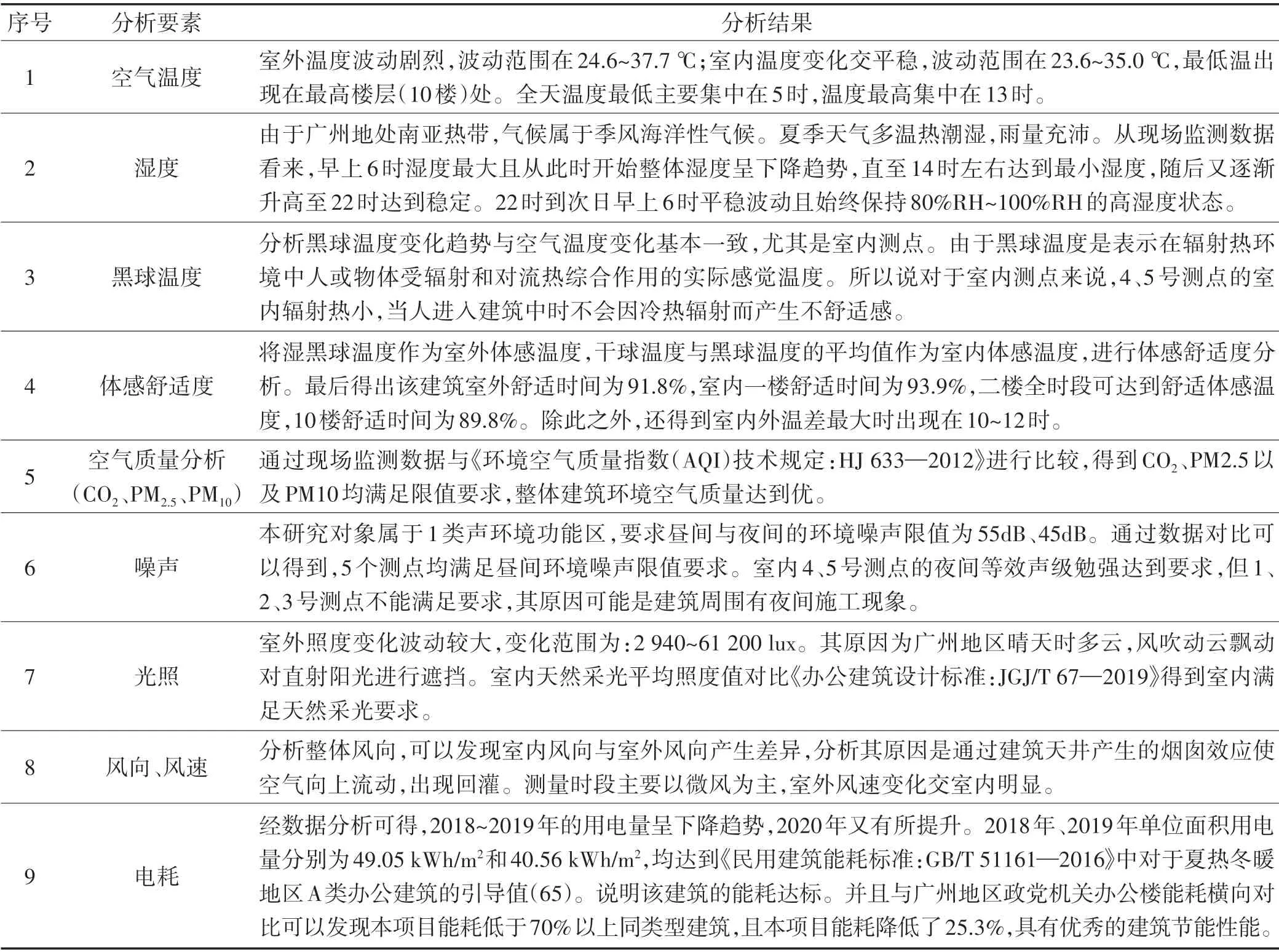

依据美国伯克利大学CBE 的后评估体系,从在职2 000名员工中抽选57名进行问卷调查,受访者对于室内通风和采光使用者表现满意,特别是经历了疫情这个特殊时期。和全球1 000 余栋建筑进行比对,总体来看,该建筑处于“满意“水平(见表3)。

表3 满意度调查Tab.3 Satisfaction Questionnaire

最后针对使用者满意度反馈以及现场调研,得到室内环境质量以及建筑管理与宣传的改善建议。通过整体实效性分析,可知建设项目从设计到使用,绿色技术的“折损率”约为15%,虽然绿色技术的成本有所增加,但在业内和用户体验方面反响较为正面。除此之外,合理的系统性设计是关键的起点,合理设计需要突出的重点为技术或产品的种类确定和容量弹性、兼顾对当前运维水平和可靠性的预估。在施工和运行方面,普遍水平较低。因此,该部分仍然是绿色建筑技术和综合性能无法发挥、问题无法持续发现和解决的关键要素。针对以上问题,建议强化设计与技术的充分融合,且此融合应纳入长周期的预估。同时建议使用合理的方式提升建设和运维管理的水平。

3 结论

专利局项目不光是一个全生命周期绿色建筑设计的开创性项目,也给同区域绿色建筑设计提供了大量的实践数据和参考。本项目绿色建筑设计取得较为成效是源于从创作初期已经考虑的绿色技术,基于“被动优先、主动优化”的原则将其贯彻到最终实施,特别是采用减少了高能耗建筑范围,并通过各种措施扩展了舒适时区的方式,得以在低造价的基础上,实现了高效能的绿色建筑。

本次实践可验证当建筑师主动参与绿色建筑设计,并在建筑全生命周期中成为设计的主导时,坚持从源头减排,用高智慧低造技术、造价的设计可促进绿建真正落地。

在全生命周期绿色建筑的设计中需坚持以下3个要素:

⑴低造价:降低成熟建造技术造价,与施工方及厂家共同促进产业本土化、标准化、结合装配式技术等手段,降低高性能外围护结构等成熟技术的造价,实现建筑部门碳中和;

⑵创新性:尝试探索竹材、夯土等因地制宜的绿色、低碳、可回收的创新建筑材料,并加强传统工艺的现代化发展,工程作法创新,推动岭南建筑材料绿色低碳发展,为实现建筑全生命周期;

⑶实践性:将科研落入实践,用实践与后评估不断验证理论和修正技术。