寻找韦尔乔

☉卢美慧

韦尔乔是哈尔滨人,1964年出生,生前是哈尔滨工业大学附属医院的心脏内科医生,他是2000年前后一位很受瞩目的“业余”画家,作品曾受到丁聪、华君武等前辈的称许。许多人在他信笔画下的小画中看到了丰子恺式的幽默天真,受《读者》滋养长大的一代,或许对这本老牌杂志中那些用简单线条勾勒的图画仍有印象,那些画很多出自韦尔乔之手。2007年,在与肺癌抗争了两年之后,韦尔乔离世,就物理层面而言,成为一个永远缺席的人。

双重生活

20世纪90年代,韦尔乔是哈尔滨工业大学附属医院备受欢迎的青年医生。病人们喜欢他,因为这个医生很有耐心,总是笑眯眯的。哈尔滨的冬天又冷又漫长,他会把听诊器焐热了再给病人听诊;医生、护士也喜欢他,他记忆力极好,爱拿大部头的英文医学专著让同事们考他,多么生僻的专业名词他都记得。

他对所有人都有一种均等的热忱。医院里的一名清洁工有轻微智障,很多人对他避之不及,韦尔乔却有事没事愿意跟这个清洁工聊上几句。后来这个清洁工结婚,给医院所有人都发了请柬,但婚礼那天,韦尔乔是医院唯一到场的人。

晚上值夜班时,他喜欢在处方笺上画点什么。那个年代的处方笺,用的是一种轻薄、软塌塌的纸。用钢笔在这种纸上画画,每一笔都不能犹豫,一犹豫,墨水会沿着笔尖漫开,处方笺会洇破,画就被破坏了。于是只能毫不犹豫地画、一张接一张地画,同一张纸的正反面,绝对的理性和绝对的感性交织,那曾是韦尔乔优游的世界。

回忆对韦尔乔最初的印象,画家刘彦的形容是“飘忽”。“他总是处于梦游状态,有时候眼睛不知道在看哪儿,常常陷入个人游思,却又非常敏感,很容易被周围扰动惊醒。”他们相识的年代,大家都没什么钱。“我们对钱没概念,也没兴趣,几个朋友一起窜来窜去地看画,谈人生、谈艺术、谈哲学、谈文化,很散漫。”

那个年代的他们普遍过着一种互不干涉的双重生活。韦尔乔白天是医生,晚上画画。刘彦白天是东北林业大学的物理老师,晚上画画。朋友中还有钳工、门卫、编辑。

来自哈尔滨的信

20世纪90年代,王玉北一头扎进哲学世界,一路读到博士。他体会到哲学语言表述的复杂性,并受台湾漫画家蔡志忠的影响,觉得可以用漫画的形式来呈现西方哲学的主要流派与思想。

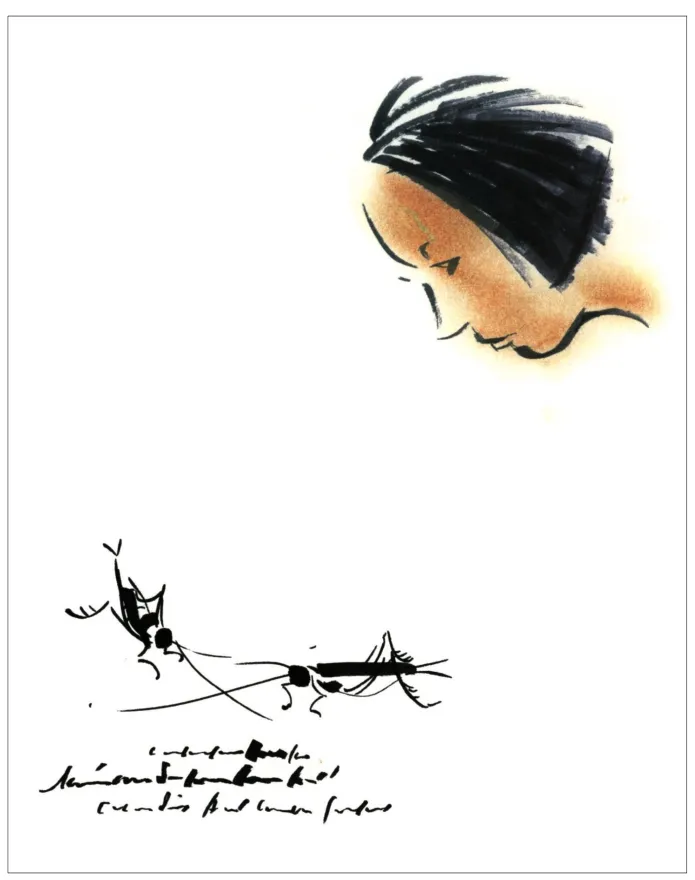

韦尔乔为王玉北绘制的插图

当时,王玉北找遍了南京当地的画家,请他们试着画了几幅,效果都不理想。有一回,画家刘彦告诉王玉北,他在老家哈尔滨有个医生朋友,也许符合他的要求。

记不清过了多久,王玉北收到了来自哈尔滨的信。他在顶楼拆开信件,韦尔乔的画好得让他震惊。

那组画介绍的是古希腊哲学家阿里斯提普。阿里斯提普有一个观点:快乐本身不是坏事,但放纵欲望而来的快乐,就不是一件好事。

韦尔乔的画作,是用两个乳房的形状组成一个漏斗(象征欲望),一颗心堵住漏斗的口,漏斗下方是一个哲学家模样的人与一名裸体女子相拥。王玉北觉得韦尔乔完全明白阿里斯提普的所指。“他画的意思是,如果两个人真心相爱,那么心就是完整的,上头的沙不会漏下来;如果两个人是逢场作戏,只是因为欲望结合,那么随着时间的流逝,沙漏中的沙就会流下来,两个人都会闷死。”

韦尔乔在信中解释自己的画作:“古希腊及古罗马时的散文,有着一种高贵的明晰性,平白如话,无过多的枝蔓,从柏拉图的《对话录》到维吉尔的《农事诗》以及马可·奥勒留的《沉思录》,莫不体现着一种清明与简朴。”信写于医院值夜班期间,落款是“3.am”。

在这封信中,韦尔乔甚至给阿里斯提普写了小传,他想象两千多年前的这位智者,如何交游,如何享乐,跟他的老师苏格拉底如何不同。他甚至幻想了一出古希腊的狂欢节,人们可以“恣情狂欢、不拘形骸”,众神混迹其间,饮酒舞蹈,共同沉浸于人类初始的快乐年代。

哲学在他眼里不是死物,王玉北觉得自己遇到了知音。

炼金术

刊登于2012年第13期《读者》上的插图

西方哲理漫画系列很快出版。前辈丁聪的评价是:“确实画得好,真是画得好,单线条的、复杂线条的画都站得住,而且线条都敲得响。”

因为那些小画,生性羞涩胆怯的韦尔乔,交到了志同道合的朋友。韦尔乔带朋友们去临近的呼兰县看萧红故居,在波涛汹涌的松花江边唱和苏东坡诗词,他们在饭桌上讨论莫迪亚诺的小说、巴赫的音乐、伯格曼的电影、俄罗斯的流亡文学。韦尔乔的记忆力超群,古典音乐听几个音符,立马能说出乐曲名,如果周围都是熟人,他还要情不自禁地卖弄一阵,讲一讲巴赫或李斯特,在写某首乐曲时正在经历什么。

韦尔乔出了名,却仍是老样子。朋友高岩形容他:“极端敏感、害羞,孩子般的真诚、善良,语出惊人,忽而快乐,忽而沮丧,多情,永远走不出青春期,无论画得多好都需要别人鼓励,无论多么成功都惶惶不安。”

时代悄然变化,在广州、北京,造富神话不断涌现,不少人选择离开东北,去远处讨生活。

朋友的鼓励、出版社的邀约,都没能使韦尔乔抛弃医生的职业。他说:“既然干了这一行,总应该干得像样些。”

这个阶段,韦尔乔沉迷于自己的一套神奇发明。他发现儿时避之不及的来苏药水,用棉签细细涂抹在事先用蓝墨水处理过的处方笺上,随着刺鼻气味的弥散,画面上靛蓝色的墨水,会慢慢浮现出一种“落日熔金,暮云合璧”的效果。韦尔乔沉醉于这番创造,觉得自己简直像古时的炼金术士。

在《梦游手记》一书中,韦尔乔说:“我常常一个人,想些不着边际的事情,在脑子里营造出另一个世界——一个属于自己的小天地,每日便优游于这心造的封闭的世界中,浑然无觉。”

终 止

2005年的一个冬日,韦尔乔被告知右肺有一处占位性病变。接下来的两年,生是一种沉重,死也是一种沉重。一个平时对痛苦避之唯恐不及的人,最后被痛苦逮了个正着。疼,成了他每日的功课。“我在火柴盒大小的卡片上画画。我画了很多穿长衫的人。他们什么都可以想,什么都可以不想;什么都可以做,又什么都可以不做,便觉得自己是个自由的人了……我在小画里‘解放’了上千个‘长衫’。到如今,有谁来救我呢?”

偶尔也会生出乐观。他说:“如果说生活像一大锅肉汤,得病以后,我突然觉得汤被撇去了大半,余下的日子就像锅里剩的汤,被炖得更稠、更浓、更有味道了!”

韦尔乔对人生的很多事都充满怯懦,这种怯懦后来被一种紧迫感取代。他继续画画——生病后他几次到南方疗养,住在朋友的房子里,某天抓起一支马克笔就开始画,纸片画满了就画到鞋盒上,鞋盒画满了就画到窗户上。

与此同时,癌细胞也在摧毁韦尔乔,第三次手术之后,他瘫痪在床,王玉北前去看望,他调侃自己成了一盆植物。积极的时候,他会自我鼓励:“一年半四次大手术,这次胸椎大出血,险些下不了手术台,都挺过来了,我们都拼命好好活着吧!”脆弱的时候,他也不可避免地说到自己的结局:“死,对我来讲,就意味着‘消失’,如一缕烟消融在蓝天里,当那烟消失得无影无踪时,蓝天依旧湛蓝湛蓝的……”

几乎所有人都提到了韦尔乔的胆小。在上海肿瘤医院做手术后,一天晚上,一群朋友陪他在花园里散步,走到一处很黑的地方,韦尔乔无论如何都不往前走了。

刊登于2010年第12期《读者》上的插图

最后一次到南京,朋友们把他接到一处江心洲上的居所,大家在一起聊天、唱歌。前来探望的朋友络绎不绝,欢声笑语不断。那个小岛上,种着很多垂柳。古代柳树常常见证友人送别,大家内心都清楚,那可能是此生的最后一面。

2007年8月29日上午,韦尔乔停止了呼吸。

星 座

韦尔乔以一种精神性的存在,继续参与着朋友们的生活。

韦尔乔跟发小罗辑在哈尔滨四处漫游的那两年,有一次,他带罗辑去了朋友的茶社。罗辑那时根本不懂茶,那次大家一起闲聊,韦尔乔和茶社老板向他推荐了一种叫老班章的普洱茶。当时也不便宜,大概五六百元一饼。

韦尔乔去世之后,罗辑迷上了普洱,几年前跟茶友说起这件事,对方告诉他“普洱里,班章为王”。当时茶友们激动地讨论,罗辑手里的茶一饼能卖到一万多元。罗辑心里有点伤感,“卖多少钱都不重要,重要的是,那是尔乔带我去买的”。

刘彦不是情绪外露的人,他说有一年回哈尔滨,一群朋友浩浩荡荡地去给韦尔乔扫墓。“大家随意坐在那儿聊天,没有什么过度的悲伤,像尔乔也加入了似的。”他还用了一句异常浪漫的话来形容,“如果每个人的精神世界拼在一起,最后形成一片星空,尔乔一定是这其中很重要的一个星座。”

“其实,尔乔死得挺辉煌的。那时候大家都年轻,都那么爱他,都来送他,这多辉煌啊。”朋友金东宣说。

如果把韦尔乔作为一枚小小的精神坐标纳入这段时间轴线之上,一代人的相聚离散会兀自浮现。

(许静言摘自微信公众号“人物”,本刊节选,扫码阅读原文)