内蒙古油砂固体颗粒的矿物组成和亲疏水性特征

王程, 冯锴, 于佳乐, 王李鹏

(陕西科技大学材料科学与工程学院, 陕西省无机材料绿色制备与功能化重点实验室, 陕西 西安 710021)

油砂,又称沥青砂、稠油砂或焦油砂,是一种重要的非常规油气资源[1-2]。典型的油砂是由4%~18%的沥青、55%~80%的砂、5%~34%的细颗粒矿物和2%~15%的水组成[3]。世界油砂资源折算为油砂稠油约4000亿吨,大于常规石油探明储量(2000亿吨);中国油砂资源比较丰富,油砂地质资源量为59.7×108吨,可采资源量22.58×108吨,储量位居世界第5位,资源潜力很大[4-5]。对于油砂的开发利用,其关键在于将沥青与砂、细颗粒矿物和水进行分离,提高其中沥青的提取效率。目前工业上主要采用的水基提取技术尽管可有效分离并提取油砂中的沥青[6-8],但该技术需要消耗大量的能源和水资源,分离效率较低,且产生的尾矿对环境造成极大危害[3-4]。因此,研究者开始探索并发展相关可替代技术[9-11],这其中溶剂提取技术颇受关注。该技术是利用有机溶剂作为萃取体系,沥青从固体颗粒表面分离并溶解于溶剂中,分离的固体颗粒在体系中充分沉降,之后将沥青相与尾矿分离,再从尾矿中回收溶剂,实现沥青、固体颗粒和有机溶剂的分离[4,11-12]。该技术的提取过程几乎不消耗水资源,从而避免了尾矿池的产生;且沥青的提取效率高,常温常压下即可进行提取,提取后的油砂为干矿石,可直接回填入矿场,从而保护了生态环境[11-12]。

然而,溶剂提取技术在实际工业化应用中尚存在两大关键问题亟待解决。其一,溶剂提取技术所获沥青产品中固体颗粒的残留率显著高于工业化应用要求的含量[13];其二,有机溶剂回收过程中,需在严苛的条件下才能使尾矿中溶剂的残留量达到工业化应用的要求[14]。面对上述问题,国内外相关机构和研究者通过大量研究发现[4,13-19]:油砂溶剂提取过程中存在沥青中固体颗粒残留率高和尾矿中有机溶剂回收效率低的问题,与固体颗粒的组成结构和表面性质密切相关。例如,Osack等[15]对加拿大地区油砂矿物组成进行分析,发现油砂固体颗粒中>45μm的粗颗粒中主要含石英等矿物,而<45μm的细颗粒中除含有石英外,还存在大量长石、高岭石、伊利石和蒙脱石等矿物。Geramian等[16-17]、Nikakhtari等[18]采用有机溶剂分离提取加拿大油砂,发现提取的沥青中残留一定比例的固体颗粒,固体颗粒以高岭石和伊利石等为主,且高岭石的含量相对更高;颗粒表面富含有机质,具有较高的疏水性。Li等[19]、Nikakhtari等[14]、Tan等[20]先后对溶剂提取后的加拿大油砂尾矿进行分析,发现尾矿中固体细颗粒的含量越高、颗粒表面有机质含量和疏水性越高,有机溶剂的脱附速率越慢,有机溶剂的回收效率越低。Yu等[4]对中国新疆地区油砂进行研究发现,随着油砂中固体细颗粒所占比例的增加,沥青中固体颗粒残留率随之增加。因此,探明油砂中固体颗粒的矿物组成和表面性质(特别是亲疏水性)是溶剂提取油砂沥青过程中需要重点研究的关键问题。

中国内蒙古地区的油砂具有储量丰富、含油率高的特点,具有很高的开发价值。但目前关于内蒙古地区油砂的开发利用却相对滞后,特别是关于该地区油砂的矿物组成和表面性质等尚不完全明确,一定程度上制约了该地区乃至中国油砂的开发及溶剂提取技术的实际应用。基于以上背景,本文以内蒙古地区油砂矿为研究对象,采用环己烷分离油砂中的沥青和固体颗粒,经45μm标准筛分离固体颗粒得到粗颗粒和细颗粒[15,21-22],采用激光粒度分析仪、X射线衍射仪、氮气吸附-脱附分析仪、傅里叶变换红外光谱仪、有机元素分析仪、扫描电镜和能谱分析仪等对粗细颗粒的组成结构进行分析,采用表层浮选法和水蒸气吸附法对粗细颗粒的亲疏水性进行分析,以期为内蒙古地区油砂的开发利用及溶剂提取技术的实际应用提供理论和技术支持。

1 实验部分

1.1 实验样品

内蒙古油砂样品由辽宁大学苑巍课题组提供,该油砂的沥青含量约为10.08%[23]。环己烷购自上海阿拉丁生化技术有限公司。将100g油砂与85.5mL环己烷按照6∶4比例混合,置于旋转混合仪(MX-RL-E, SCILOGEX, Rocky Hill, CT, USA)中,在80r/min的转速下搅拌1h,经离心后分离出固体颗粒;采用45μm标准筛对固体颗粒进行湿法筛分(环己烷)得到固体粗颗粒(>45μm)和细颗粒(<45μm);最后将样品在60℃下真空干燥24h。

1.2 仪器分析及工作条件

1.2.1样品激光粒度测试

采用Mastersizer 2000激光粒度分析仪(Malvern Panalytical,英国)对样品的粒度分布进行分析。

1.2.2X射线衍射分析

采用X射线衍射分析(Bruker AXS D8-Focus,德国)对样品的组成和晶体结构进行分析,Cu靶,工作电流和电压分别为40mA和40kV,步长和曝光时间分别为每步0.01°(2θ)和0.05s。

1.2.3氮气吸附-脱附分析

采用Gemini VII2390自动物理吸附分析仪(Micromeritics Instrument Corp.,美国)对样品的比表面积和孔径分布进行分析。

1.2.4扫描电镜分析

采用TESCAN-Vega3(TESCAN,捷克)对样品的表面形貌进行分析,加速电压为20.0kV,工作距离为12mm。采用能谱分析仪对样品表面的化学成分进行分析。

1.2.5红外光谱分析

采用VECTOR-22傅里叶变换红外光谱仪(Bruker Corporation, Karlsruhe,德国)对样品的结构进行分析,KBr压片技术,波数范围为400~4000cm-1。

1.2.6元素分析

采用VarioMICRO有机元素分析仪(Elementar, Hanau,德国)对样品中的碳含量进行分析。

1.3 亲疏水性测定

1.3.1表层浮选法[21-22]

配制一系列表面张力从22.95mN/m到72.75mN/m的甲醇-水溶液。将约0.05g固体粉末洒于甲醇-水溶液的表面上,用滤纸收集溶液表面漂浮的固体粉末,之后干燥称重。采用式 (1)计算固体颗粒的“平均临界表面张力”(γc):

(1)

式中:γc是粒子的临界表面张力;f(γc)是频率分布函数。

采用式(2)计算分布函数的标准偏差(σγc):

(2)

1.3.2水蒸气吸附法[22,24]

将约1.0g的固体颗粒置于称重盘上,置于BPS-50CL恒温恒湿箱(中国上海一恒技术有限公司)中,保持温度30℃,湿度70%。经吸附48h后,测量固体颗粒质量的变化。采用式(3)计算样品单位面积水蒸气吸附量:

Wmm=Wmg/S

(3)

式中:Wmm是单位面积水蒸气吸附量(mg/m2);Wmg是单位质量水蒸气吸附量(mg/g);S是样品的比表面积(m2/g)。

2 结果与讨论

2.1 样品的组成结构表征

2.1.1样品粒度特征

图1中固体细颗粒和粗颗粒的粒径分布显示细颗粒和粗颗粒的粒径分布和平均粒径分别为0.42~68.7μm、14.46μm和44.0~934.3μm、189.65μm。表明油砂固体中细颗粒和粗颗粒的粒度分布范围较宽。一些细颗粒的粒径大于45μm,可能是由于细颗粒的团聚所致[25]。

图1 细颗粒(a)和粗颗粒(b)的粒度分布图Fig.1 Particle size distributions of (a) fine particles and (b) coarse particles

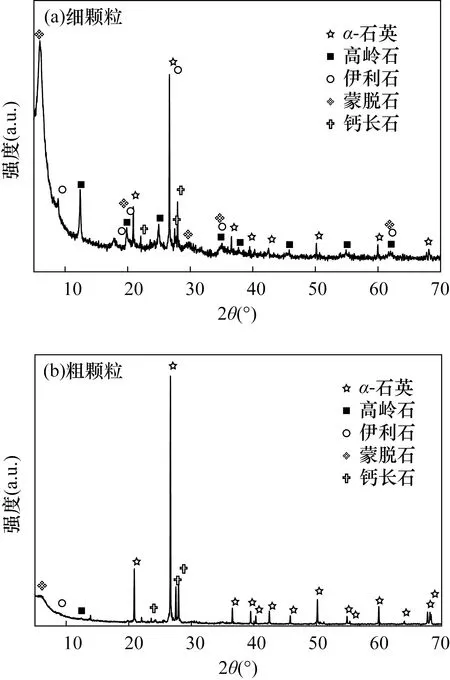

2.1.2样品组成和晶体结构特征

称取分离后细颗粒和粗颗粒的质量,发现二者分别为46.2g和40.3g,占总固体含量的53.4%和46.2%。Osack等[15]研究表明,加拿大油砂有4种类型,具体为2种富砂型油砂(海相砂型、河口砂型)和2种富黏土型油砂(海相黏土型、河口黏土型),前两种和后两种油砂中细颗粒(<45μm)的比例分别为88%~91%和8.1%~10.1%,粗颗粒(>45μm)的比例分别为9%~12%和89.9%~91.9%。与加拿大四种类型油砂相比,内蒙古油砂固体细颗粒和粗颗粒的比例介于富砂型油砂与富黏土型油砂之间。对内蒙古油砂进一步X射线衍射(XRD)分析发现,细颗粒主要由蒙脱石、高岭石、伊利石、α-石英和钙长石等组成;粗颗粒主要含有α-石英和钙长石,还有少量高岭石、伊利石和蒙脱石(图2)。二者的矿物组成与加拿大油砂的矿物组成类似[15]。因此,在内蒙古油砂溶剂提取工艺参数的选取中,可借鉴并综合加拿大油砂所采用的相关工艺。

图2 细颗粒(a)和粗颗粒(b)的XRD图谱Fig.2 XRD patterns of (a) fine particles and (b) coarse particles

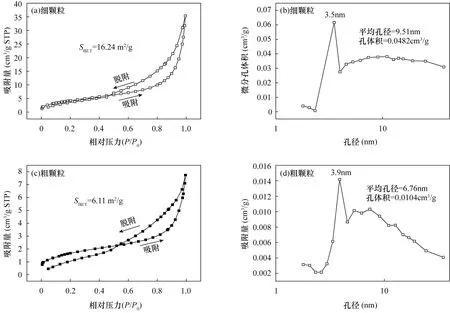

2.1.3样品比表面积和孔径分布特征

图3中固体细颗粒和粗颗粒的氮气吸附-脱附曲线和孔径分布显示,细颗粒和粗颗粒吸附-脱附曲线存在明显的滞后环(H4型),表明样品中含有介孔[26-27]。细颗粒和粗颗粒样品的比表面积、平均孔径和孔体积分别为16.24m2/g、9.51nm、0.0482cm3/g和6.11m2/g、6.76nm、0.0104cm3/g。结合颗粒样品的组成分析可以看出,样品中的介孔主要来源于蒙脱石和伊利石,细颗粒相对较高的比表面积主要是由于其较高黏土矿物含量所致[28]。

图3 细颗粒(a,b)和粗颗粒(c,d)的氮气吸附-解吸等温线和孔径分布图Fig.3 N2 adsorption-desorption isotherms and pore size distributions of (a,b) fine particles and (c, d) coarse particles

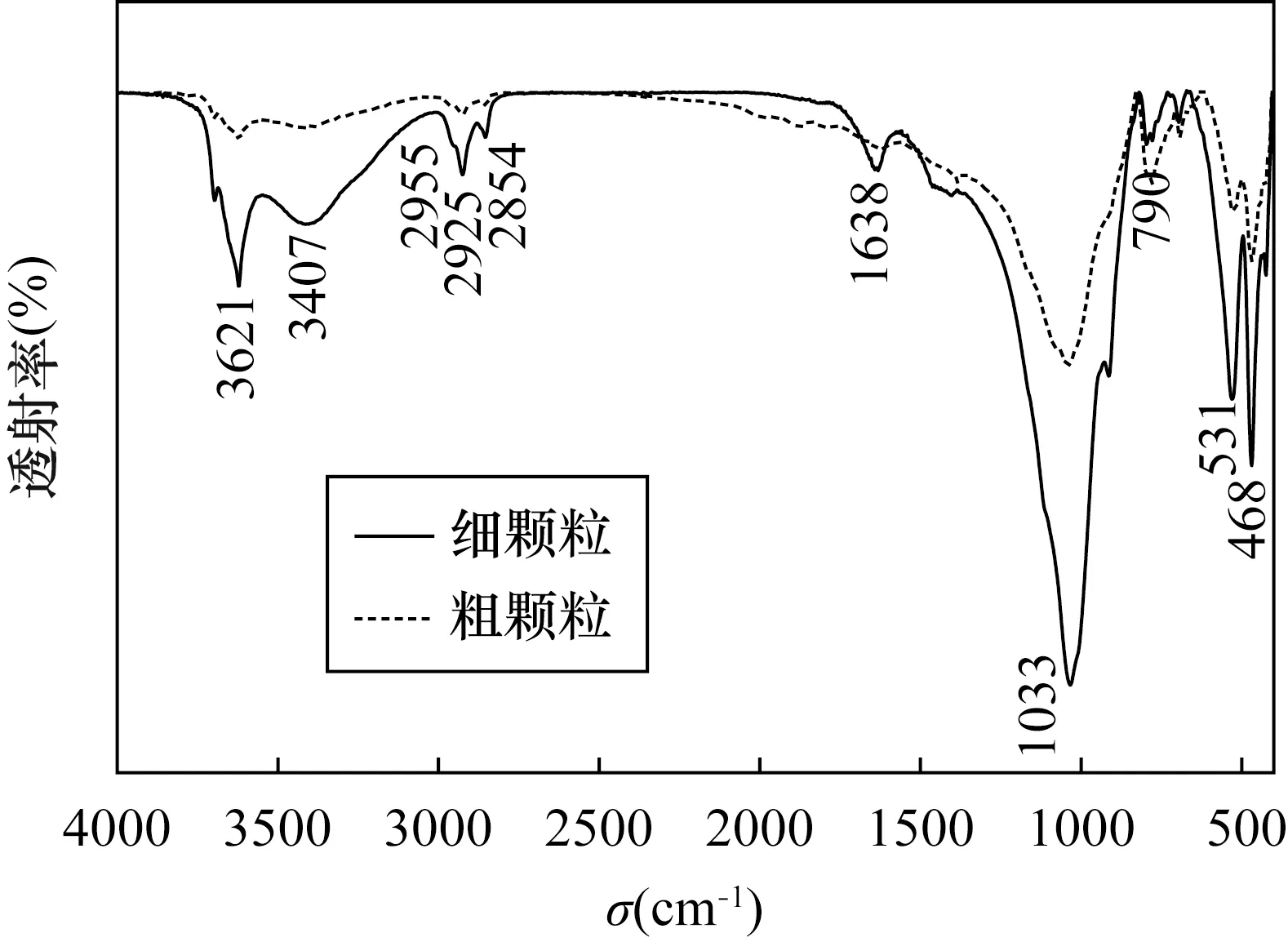

2.1.4样品中有机质赋存特征

图4为固体细颗粒和粗颗粒的傅里叶变换红外光谱(FTIR)。其中,3621cm-1和3407cm-1处的吸收峰归属于OH伸缩振动峰,1638cm-1处的吸收峰归属于OH弯曲振动峰。1033cm-1和792cm-1处的吸收峰分别归属Si—O伸缩振动和Si—O弯曲振动峰,531cm-1和468cm-1处的吸收峰分别为Al—O—Si和Si—O—Si弯曲振动峰[21],2955cm-1和2854cm-1处的吸收峰分别为有机官能团—CH3中的C—H不对称伸缩振动峰和对称伸缩振动峰,2925cm-1处的峰为官能团—CH2中的C—H不对称伸缩振动峰[29-30]。此外,细颗粒FTIR光谱中OH和CH基团的强度均显著高于粗颗粒,这可能是由于细颗粒样品中黏土矿物和残留沥青含量较高所致[21,30-31]。

图4 细颗粒和粗颗粒的FTIR光谱Fig.4 FTIR spectra of fine and coarse particles

为了进一步确定固体细颗粒和粗颗粒样品中的沥青的残留量,对二者的碳含量进行分析,发现细颗粒和粗颗粒中的碳含量分别为6.445%和1.51%,表明细颗粒中沥青残留量较高。该结果与FTIR表征分析结果一致。

2.1.5样品微观形貌和表面元素组成特征

图5为固体细颗粒和粗颗粒的扫描电镜(SEM)照片和能谱(EDX)分析结果。可以看出,细颗粒样品的粒径在几微米至几十微米之间,而粗颗粒的粒径大多在几十微米至几百微米之内。该结果与激光粒度分析结果一致。EDX能谱显示细颗粒和粗颗粒的表面O/Si原子比分别为2.64和2.04,与相应样品的成分非常吻合。此外,细颗粒中的碳含量(3.09%)显著高于粗颗粒(0.07%),进一步证实细颗粒中的沥青残留量更高。

图5 细颗粒(a,b)和粗颗粒(c,d)的SEM图像和EDX能谱Fig.5 SEM images and EDX spectra of (a,b) fine particles and (c,d) coarse particles

2.2 样品的亲疏水性特征

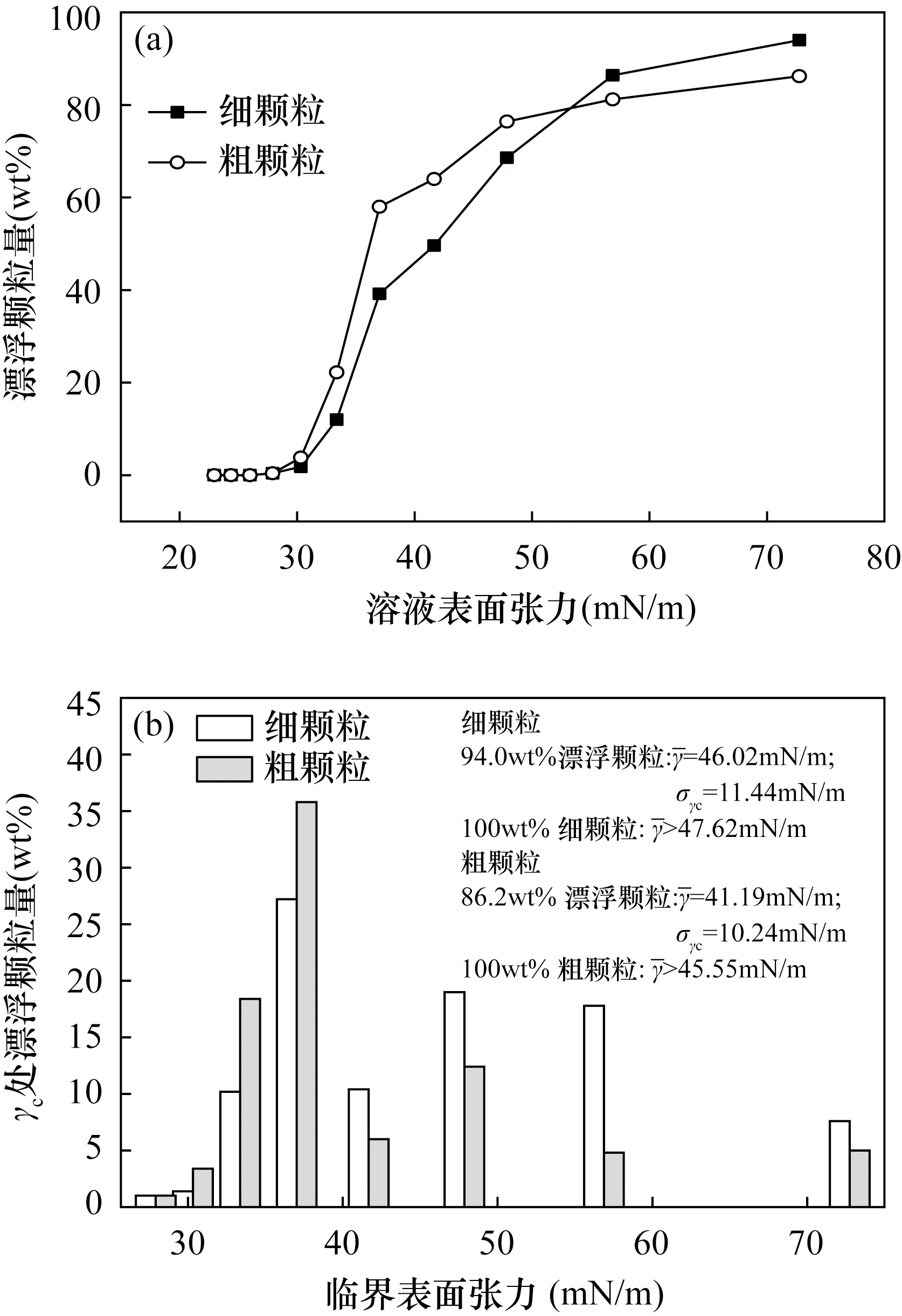

图6为细颗粒和粗颗粒的表层浮选分析结果。可以看出,随着溶液表面张力的增加,细颗粒和粗颗粒的漂浮量也会增加。在表面张力为72.75mN/m溶液表面,细颗粒和粗颗粒的漂浮量分别为94.0%和86.2%。细颗粒和粗颗粒的平均临界表面张力分别为>47.62mN/m和>45.55mN/m,标准偏差分别为11.44mN/m(~94%漂浮颗粒)和10.24mN/m(~86.2%漂浮颗粒)。该结果表明,细颗粒和粗颗粒中大多数颗粒表面较为疏水,亲水性颗粒含量较少。细颗粒的平均临界表面张力略高于粗颗粒,表明粗颗粒的疏水性略高于细颗粒。

a—表层漂浮颗粒量与溶液表面张力图;b—颗粒临界表面张力频率分布图。图6 细颗粒和粗颗粒的表层浮选结果Fig.6 Film flotation results of fine and coarse particles: (a) Weight percentage of floating particles as a function of the solution surface tension; (b) Frequency distribution of the critical surface tension of the particles

为了进一步确定和比较固体颗粒的亲疏水性,采用水蒸气吸附法对二者进行分析。结果发现,细颗粒和粗颗粒单位面积水蒸气吸附量分别为1.27mg/m2和0.41mg/m2,进一步证实粗颗粒的疏水性比细颗粒更高。

油砂固体颗粒的亲疏水性与其表面组成和结构高度相关[7,15,32-34]。尽管细颗粒中沥青的残留量显著高于粗颗粒,但细颗粒中黏土矿物如高岭石、伊利石和蒙脱石的含量较高,这些黏土矿物表面含有丰富羟基官能团,从而使细颗粒比粗颗粒具有更高的亲水性。同理,粗颗粒具有较高的疏水性。该结果与目前普遍认为的油砂细颗粒疏水性更强的观点并不一致[7,21-22]。其主要原因在于:①前期关于油砂固体颗粒亲疏水性的研究主要集中于水基提取过程中的颗粒,这些经浮选后赋存于沥青中的颗粒主要为细颗粒,表面富含沥青质,疏水性较强[7]。②前期对溶剂提取后油砂固体颗粒亲疏水性的研究是基于Dean-Stark法(实验室测定油砂中含油率的标准方法,将甲苯等有机溶剂在高温下通过循环蒸发-冷凝以萃取油砂中沥青)分离后的颗粒,由于该方法是在长时间高温溶剂萃取条件下进行的,因此固体粗颗粒表面基本不含有机质,而固体细颗粒中因含有一些不溶于甲苯的有机质,使其表面相对固体粗颗粒更为疏水[21-22]。然而,本研究中的固体颗粒是在常温下溶剂提取后得到的颗粒,这些颗粒相对于水基提取技术的颗粒,其表面的沥青质含量相对较少,而相对于Dean-Stark法所得颗粒,其表面沥青质含量相对较高,因此所得固体颗粒的表面亲疏水性与上述固体颗粒存在一定差异。

3 结论

采用环己烷分离内蒙古油砂中的沥青和固体颗粒,将固体颗粒分级为细颗粒和粗颗粒,分别研究并对比其组成结构和亲疏水性进行研究。结果表明,油砂固体细颗粒和粗颗粒的组成、结构和亲疏水性存在较大差异,其中细颗粒含有蒙脱石、高岭石、伊利石、α-石英和钙长石等矿物,粗颗粒主要含有α-石英、钙长石及少量高岭石、伊利石和蒙脱石等矿物。细颗粒的比表面积、羟基基团含量和沥青残留量均显著高于粗颗粒。粗颗粒的疏水性稍高于细颗粒,这与目前普遍认为的细颗粒更为疏水的观点不一致。

一般认为,疏水性固体颗粒对油砂沥青的分离提取和有机溶剂的回收具有负面的影响。由于前期普遍认为油砂固体细颗粒更为疏水,因此研究者更多的关注固体细颗粒的影响。但在实际的溶剂提取过程中,固体粗颗粒的疏水性可能高于细颗粒,因此后续应在关注固体细颗粒的同时,加强对固体粗颗粒影响的研究。此外,由于油砂固体颗粒的粒级分布较宽,不同粒级颗粒的组成结构和性能存在较大差异,后续还应进一步细分颗粒粒级,对不同粒级颗粒特别是<2μm微纳固体颗粒的组成、结构和性能进行深入研究。

致谢:感谢辽宁大学苑巍为本研究提供了内蒙古油砂样品。