从云南宗王系统的支系发展再探最后三任云南王的身世

王浩淼,徐梓又

(1.安徽大学 历史学院,安徽 合肥 230000;达州市巴文化研究院,四川 达州 635000)

在元代宗王支系中,云南的宗王系统较为完备,而且参与了多次政治党争、发生了数次叛乱,是研究元代政治面貌和地方与中央沟通的主要关注点之一。对于云南王的发展,有诸多学者曾对此进行讨论,但都因为文献的缺乏而阻碍了进一步的研究。本文基于一些史料,综合元代封王制度的一些特点提出个人关于最后三任云南王世系背景的看法,如有不确之处,望方家予以批评指正。

一、云南宗王系统的发展

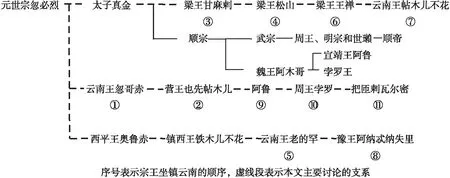

据《明史》记载,忽必烈封第五子忽哥赤为云南王,世守云南,其后裔把匝剌瓦尔密改封梁王,仍然镇守云南。根据《元史·皇子世表》记载,与“云南王”头衔有关的元世宗支系有三支,世宗嫡五子忽哥赤一子也先帖木儿改封营王,后再无子孙信息;世宗长子真金太子孙松山一支封梁王,曾孙王禅又改云南王,至帖木儿不花又无子嗣信息;世宗第九子奥鲁赤孙老的罕又封为云南王,至其子豫王阿纳忒纳失里为终结。根据以上信息可知,镇守云南王的宗王系统始终在世宗诸子中,而且爵位发生了变化,经历了云南王、梁王、周王、豫王等。然而在《元史·顺帝本纪》中有关于云南王阿鲁在五月镇守云南的记载[1]822,由此可以说明,仍有宗王继续坐镇云南,而且把匝剌瓦尔密的信息也没有提及,但值得肯定的是,云南王爵号在经过多次演变后最终定为梁王。《新纂云南通志》将镇守云南的诸王世系完整展示出来(见图1、表1)。

图1 云南王系统支系

表1 云南王系统宗王世袭

镇守云南本土的爵位为云南王,至正四年(1267年)由元世宗第五子忽哥赤担任,四年后(1271年)被部下所毒死,其子也先帖木儿袭封云南王。云南王是云南的实际军事管理者,至元二十年(1283年)枢密院请求讨伐叛蛮,世宗回复:“事不议于云南王也先帖木儿者,毋辙行。”[2]280并主持土司千户、百户的质子政策。[2]282至元二十七年(1290年)开始,世宗为了将皇子出镇于边疆各地,皇孙甘麻剌封梁王并出镇云南,自此始云南地区有两个宗王系统,即梁王和云南王。根据至大元年(1308年)也先帖木儿进封营王以及泰定元年(1324年)云南王王禅晋封梁王可知,云南王地位低于营、梁等一字王。至元二十九年(1292年)梁王甘麻剌改封晋王出镇西北,这项举措决定了甘麻剌系统的分支,长子也孙铁木儿承袭晋王,后为泰定帝,次子松山袭封梁王并继续镇守云南。武宗即位后,提高也先帖木儿的地位为营王,使其离开云南,次年朝廷又将松山调离,改以元世宗第七子奥鲁赤之孙老的罕为云南王,镇守云南。延祐二年(1315年)入朝,朝廷猜疑武宗长子和世瓎,于是封和世瓎为周王,镇守云南,当年冬天和世瓎行至延安径自走入西北,至此云南相继从世宗第五、一、七子系统脱离。

英宗即位后,提高了甘麻剌系统的地位,将松山之子王禅封为云南王。泰定帝因与王禅为叔侄关系,进一步提升王禅为梁王,而以其子帖木儿不花为云南王,云南再次拥有两个宗王系统,并且全部由王禅家族掌控,这一举措是效仿世祖时期将安西王分为两支的做法。泰定四年(1327年)王禅和帖木儿不花赶赴上都参与以泰定帝妃为核心的旧派政权和以怀王图帖睦尔为核心的新派政权的斗争,即两都之战,但结局是上都失败,梁王王禅也被处死,云南王帖木儿不花被发配吉阳军。明宗、文宗时云南进入短暂的混乱阶段,顺帝即位后,仍然实行世宗朝的分藩方针,以阿鲁为云南王。

二、云南王阿鲁的身世

云南王是最先在云南确立的爵号,一般二字王爵地位较低,这是吸收了自唐以后对于宗室爵位等级评定制度,但元朝更是扩大到异姓功臣队伍中。要确定把匝剌瓦尔密的“梁王”背景,首先要考证出其前两任云南王的支系情况,即阿鲁、孛罗处于何支系何辈分。

据《蒙兀儿史记》记载,也先帖木儿有三子,即脱欢不花、脱鲁和阿鲁。屠寄认为阿鲁、孛罗都为忽哥赤后裔,那么阿鲁就是孛罗的父亲;韩儒林认为屠寄是根据《辍耕录》整编而成,但《辍耕录》卷一《大元宗室世袭》在也先帖木儿下只有两条:脱欢不花太子和脱鲁太子,并无第三子阿鲁[3]。由于不见其他文献佐证,《元史》在借鉴《辍耕录》的情况下将也先帖木儿子嗣撇去不录,方龄贵先生认为也先帖木儿次子脱鲁被后人记成阿鲁[4]。《云南王藏经碑》是对阿鲁出镇云南的有力证据,然而仅凭碑文中的“太师”与《辍耕录》中的“脱鲁太子”相联系,并进而认为脱鲁太子就是阿鲁,在缺乏证据下只能作为一说。不管是《辍耕录》还是《元史》,“太子”在世袭表往往指早卒世子、追封世子,几乎全部都是蒙古可汗(或皇帝)诸子,即标有“太子”头衔的至少满足未封藩王爵位(包括仅有封地的诸王)或未即位的早卒皇子或亲王子,如术赤、察合台是太祖世子、脑忽是定宗子、阔端、阔出是太宗子等。既然脱鲁为太子,至少说明是早卒无封,但云南王阿鲁并不满足三条中的前两条,因而不能直接将阿鲁和脱鲁太子画等号。阿布勒噶齐在《突厥世系》则认为也先帖木儿最小的儿子是孛罗而非阿鲁,而阿鲁的世袭则无法得知,如此则不但增加新的疑虑,甚至出现了阿鲁之子把匝剌瓦尔密作为忽哥赤曾孙而出现的年龄误差。年龄佐证可见下文关于孛罗即把匝剌瓦尔密说,因此此说错漏较多,不为其他文献所认同。

《新纂云南通志》称把匝剌瓦尔密袭孛罗的梁王,但又称不知何年,因此至少在(后)至元初年梁王的爵号已定。《明史》中《把匝剌瓦尔密传》称把匝剌瓦尔密是“元世祖嫡五子云南王忽哥赤之裔也。封梁王,仍镇云南”[5],由此可以确定文献都指明把匝剌瓦尔密是忽哥赤后裔。《新纂云南通志》综合了各类文献,因此所得的结论也是大多数史家所能接受的,即将阿鲁认为是也先帖木儿之子。《新纂云南通志》卷172称根据《蒙兀儿史记》卷149得出阿鲁是忽哥赤之孙的结论[6],又根据该书卷105得出孛罗是阿鲁之子的结论。那么世袭为忽哥赤—也先帖木儿—阿鲁—孛罗—把匝剌瓦尔密,学界多认为孛罗就是把匝剌瓦尔密,如《滇考》用“一称”表达孛罗,郭沫若根据音韵等认为孛罗就是把匝剌瓦尔密,《明史》《蒙兀儿史记》《新元史》则分为两人。根据《新元史》提到的一个线索,即洪武十四年把匝剌瓦尔密去世时其母亲嘉僖尚在的信息,依照年龄推算可以驳斥孛罗即把匝剌瓦尔密的说法。根据文献,太子真金死于至元二十二年(1285年),享年四十三年,而忽哥赤在至元四年(1267年)封云南王,八年(1271年)去世,享年至少28岁,至元二十年(1283年)元世祖要求将云南军事事务交予忽哥赤之子也先帖木儿,假设此时也先帖木儿为15岁,则当在至元五年(1268年)出生,则其子阿鲁至少在至元二十年(1283年)出生,孛罗(即假设的把匝剌瓦尔密)母亲也当在该时间左右出生,则至洪武十四年(1381年)孛罗母亲当接近100岁,显然不符合逻辑。但这种假设的前提为忽哥赤—也先帖木儿—阿鲁—孛罗(即把匝剌瓦尔密)之间是血缘直接传接,不存在隔代或过继的情况,这一年龄佐证也可排除忽哥赤—也先帖木儿—孛罗—把匝剌瓦尔密一说。

事实上阿鲁的名讳在《元史·皇子世表》出现过一次,即魏王阿木哥之子阿鲁,至顺二年(1331年)封为宣靖王,后镇守陕西,但由于出现在至正,此阿鲁似乎非云南王阿鲁。在《宰相年表》中,从顺帝开始执政的元统元年(1333年)到扳倒宰相伯颜之后的至正元年(1341年),有两个人需要特别注意——从元统元年至至元六年(1333—1340年)曾担任过右丞、平章的孛罗和在至元六年(1340年)、至正元年(1341年)担任参知政事、右丞的阿鲁,他们恰能满足云南王阿鲁和孛罗的很多特征。其原因为:第一,根据王亦秋的分析,综合梁、段两股势力较量的变化、思可法叛乱的时间和高蓬所作《答梁王》诗的时间,可分析阿鲁离任的时间大致在至正六年(1346年)以前,至正元年(1341年)左右[7],而通过联合脱脱抑制伯颜的方式担任参知政事的阿鲁就任时间就在(后)至元六年(1340年),平章孛罗也在这一年不担任京官,符合王亦秋的结论。值得注意的是,《云南王藏经碑》的落笔就在“至元六年龙儿年正月二十五日”,而《宜良华严寺至正七年平显碑》记周王(孛罗)出镇云南,则孛罗镇守云南当在至正七年(1347年)以前。第二,担任参知政事的阿鲁怀有忠义之心,与《云南王藏经碑》的阿鲁形象相符。第三,《云南王藏经碑》提及对文宗皇帝的感谢,还有对顺帝的祈福,这符合阿鲁为顺帝效忠的人物形象。方龄贵先生认为阿鲁对文宗的感谢很可能与文宗没有责备也先帖木儿跟从上都起兵一事。第四,符合《云南王藏经碑》中的离任意味而非藩王爵位的一般父子袭替(先王去世,子嗣袭承),这就预示着孛罗和阿鲁似乎不是父子关系。根据梁王王禅和云南王帖木儿不花的关系,当两人属于父子时子袭替父之爵位的同时,父亲将晋升或改封,如安西王阿剌特纳失里进封豫王,其弟答儿麻袭封安西王[8],嘉王晃火帖木儿改封并王,其子火你忽袭嘉王。但在所有资料中都没有阿鲁离任后的爵位信息,在脱脱为抑制伯颜而寻求帮助时,仅称阿鲁为顺帝所信任,当是顺帝想铲除伯颜而令阿鲁尽快还京出谋划策,因此他在云南王爵位上的任与废实际上是顺从顺帝的意志。

顺帝时期(1333—1368年)任宰执的贵族主要是封为国王的功臣之后,如庆童为益国公明里帖木儿之孙,功臣如伯颜、马扎尔台、脱脱等。也有宗王担任朝官,如宗王玉里不花为知枢密院事,其实早在成宗去世不久,察合台四世孙秃剌就曾担任过侍御,通过击败海山的竞争对手安西王阿难答而被封为越王,至元十年(1273年)高丽沈王孙脱脱不花等担任东宫怯薛官[9],威顺王宽彻普化子和尚封义王,“多著劳效,帝出入,常与俱”[10],如此宗王或者诸王(包括异姓)之后担任皇帝的侍卫是一种快速晋升的方法。由于顺帝朝宰执身份多模糊不清,因此由宗王身份担任朝官者具体数目不清晰,但值得注意的是,担任朝官的宗王与国王、郡王一样,需要脱去具体爵位,仅被记为诸王、宗王。因此阿鲁、孛罗的具体身份也可能仅被称为宗王,但顺帝时期出现了宗王担任朝官的现象,佐证了朝内宰执阿鲁、孛罗很可能是两任云南王。

方龄贵先生认为,由于阿鲁担任的是云南王,很可能就是云南王忽哥赤的后裔,因此后人都认为其是忽哥赤曾孙,也先帖木儿之子,《蒙兀儿史记》《突厥世袭》《史集》都认为也先帖木儿有三子,阿鲁是也先帖木儿第三子的概率很大,阿鲁作为也先帖木儿之子,感谢文宗、明宗没有因为左袒上都而加责其父,因此在情感上表达了对文宗的感激,而在行为上维护明宗长子。

然而这一说法没有进一步考虑到的是,也先帖木儿的营王爵位既然失而复得,为什么作为第二子或者第三子的阿鲁没有继续继承营王的爵位,反而袭承云南王呢,要知道云南王的爵位已经在泰定帝时期授予甘麻剌一支,元朝在旁支授予爵位时一般只袭爵,当涉及有功诸王或者兄终弟及与父死子继相触时会以另封作为赏赐。阿鲁如果作为也先帖木儿之子,应该担任营王一爵,《元史》卷108《诸王表》以爵位为线索记载了封爵者的信息,其中营王和梁王是金印兽钮,地位较高,而云南王为金镀银印驼钮,地位较低。但根据《辍耕录》可知,也先帖木儿之子似乎早卒,无人担任,因此营王爵位被搁置。此外《云南王藏经碑》提及“大长公主哺育之恩”,大长公主一般指代可汗或皇帝子孙,《元史》卷108、109分别记录了元室公主的世袭、婚嫁情况,而大长公主无一例外都是君主或追封君主之女,碑文又称“父母养育之德”,阿鲁很可能是过继于某大长公主,则为某君主之孙。从元代世袭表中,有孙、有女的支系只有在世宗、明宗、显宗和顺宗之间。显宗孙、梁王松山长子王禅被处死,但《元史》从未直接提及松山余子。此外在顺宗诸孙、魏王阿木哥诸子中,不仅有宣靖王阿鲁,还有孛罗,但方龄贵先生认为将《元史》有出镇藩地之阿鲁和云南之阿鲁联系在一起,则将有陕西—云南—陕西的曲折出镇轨迹,似不可取。[4]其实《元史·顺帝本纪》记载的阿鲁未必是同一人,前有魏王子宣靖王阿鲁,又有诸王阿鲁出镇陕西,后面提及剿灭河南、山东的三大行政都帅时除了太不花和答失八都鲁外,还有一个阿鲁,但是作为一名封王,威顺王宽彻普化的军事地位和爵级都远比一名中等级别的西靖王高,《元史》为什么会特意且很突然地提及(讨伐农民军时从未提及)西靖王阿鲁?这说明西靖王阿鲁和这位很可能是地方行政人员的阿鲁非同一人。

我们可以通过过继长公主的信息入手。道布先生翻译《云南王藏经碑》时称“报答大长公主收继的恩情”,似乎解决了为什么阿鲁要同时回报大长公主和其父母的疑惑,在此说法之前,可以推测大长公主可能是阿鲁的祖母或者姑姑、阿姨之类的关系。“收继”以后,阿鲁与大长公主的辈分关系更为复杂,但更有实际价值,二者的关系可以包括养子、丈夫前妻之子等。我们将云南王支系、梁王支系、过继、顺帝以及大长公主五个信息串联起来,最终可以找到一个焦点——高丽。高丽国王中后期的三王分别为:父亲高丽宪宗王璋(蒙古名为益知礼普化,1298年、1308—1313年在位),哥哥高丽太宗王璋(蒙古名为阿剌特纳失里,1313—1330年、1332—1339年在位),弟弟高丽孝宗王暠(蒙古名为普塔失里,1330—1332年、1339—1344年在位)。各大长公主信息为:王璋尚显宗之女蓟国大长公主,太宗先尚营王也先帖木儿之女濮国大长公主,后尚魏王阿木哥之女曹国大长公主,孝宗尚梁王松山之女。顺帝在明宗后八不沙被害后被迁徙至高丽大青岛,也与高丽有了联系[1]815,而担任平章的孛罗,不清楚是否与两都之战入援怀王的诸王孛罗为同一人,与元统二年(1334年)担任云南王的阿鲁都是顺帝即位之初才担任职位,不得不怀疑所有的重点都表明顺帝在高丽结识孛罗、阿鲁然后委以重任,而云南王、梁王支系也与这些大长公主的身世有关系。

从以上总结得知,阿鲁和孛罗很可能在高丽与顺帝相识,并且是诸王身份,随后在顺帝朝的朝外、朝内都有兼职,可见深得顺帝信任。那么阿鲁、孛罗到底属于何支系呢?云南王忽哥赤支系和显宗(确切说是梁王)甘麻剌支系,但还不能忽视魏王阿木哥支系,阿木哥曾经护送宝塔失怜公主远嫁高丽,延祐四年(1317年)又因罪流放高丽耽罗,其子嗣多跟从进入高丽,因此曹国大公主金童等也因此嫁给高丽王王焘。元朝公主与高丽王的婚姻关系见图2所示。

图2 元朝公主与高丽王的婚姻关系

那么阿鲁和孛罗会不会是阿木哥子嗣呢?查《元史·皇子世表》可知,“阿木哥”支系果然有西靖王阿鲁和孛罗王,但方龄贵先生很早就排除了这一可能性。从表面上看,西靖王阿鲁和云南王阿鲁似乎不是同一人;就爵级来看,西靖王品级比云南王高,尽管阿鲁坐镇云南,也不可能因此降低爵级自称云南王,整个元朝除了主动摆脱兄终弟及而让爵于侄的做法外,未有降爵之说,而《云南王藏经碑》已自称云南王,似乎说明他不是西靖王阿鲁。但是我们忘却了一点,阿鲁是顺帝信任的人,在顺帝即位后很少封同姓王,但云南刚刚经历秃坚不花之乱,需要一名信任的诸王出镇于此,而阿鲁则是最佳人选。如果阿鲁是西靖王,为什么还称自己为云南王呢?第一,出镇云南主持军务的宗王均可称为云南王,明太祖朱元璋在洪武五年(1372年)诏谕云南梁王时同时使用“云南王某”和“梁王”,即顺帝时期云南王的地位似乎不再是某一具体王爵,而是流官性质的地方管理者。第二,阿鲁自称出继大长公主很可能是营王也先帖木儿之女濮国大长公主或者显宗女蓟国大长公主,这两支都有成员担任云南王,因而继续袭承原云南王爵位也是顺理成章的。第三,孛罗以后又自称梁王的因素也与王暠妻有关,王暠妻为梁王之女,受蓟国大长公主的影响,承认自己是比云南王更高一级的梁王也就得到了解释,而且不受其兄阿鲁的西靖王的影响。第四,与阿鲁同时出镇的宗王是文济王蛮子[1]822,《辍耕录》无载,甚至为此缺少了第二任镇南王老章的信息,《元史》增补老章的信息的同时,将文济王蛮子放置在首任镇南王脱欢之后,表明是脱欢第二子。尽管如此,镇南王世系仍存在一定缺漏,作为镇南王第六子的不答失里为什么会最先封爵?蛮子为何会在脱欢去世后23年才封爵等。元统二年(1334年)蛮子与阿鲁同时出镇,似乎表明二人是直系关系,事实上魏王阿木哥恰有子名蛮子,与阿鲁为兄弟关系,因此文济王蛮子和云南王阿鲁很可能就是阿木哥的两子。第五,《云南王藏经碑》歌颂文宗皇帝,阿鲁被封为西靖王恰是在文宗至顺二年(1331年)。第六,《辍耕录》一般会把同姓有爵宗王记录下来,除了推戴天顺帝阿速吉八的辽王脱脱和梁王王禅家族。阿鲁作为出镇云南王是在顺帝初期,不应该被遗漏,因此陶宗仪当是换了一种记载方式。第七,《新纂云南通志》称孛罗初封周王,按周王是明宗和世瓎初封爵位,和世瓎登基后当由最亲支成员袭承,然而武宗支系无成员可以承袭,最亲支系则为魏王,如此阿木哥之子孛罗被封为周王似有依可据。由此可得,云南王阿鲁很可能就是魏王阿木哥之子西靖王阿鲁,也就是(后)至元六年(1340年)协讨伯颜,后任平章、右丞的阿鲁,如此孛罗是阿鲁之弟。

值得注意的是,鉴于云南王不再仅仅是世爵的意味,阿鲁也可能仅是作为平章的摄地人员,泰定二年(1325年)镇南王脱不花去世,朝廷派遣平章政事乃马歹暂摄其地[11],如此阿鲁也很可能是作为顺帝信赖之人而非直系血缘关系者的身份管理云南地。有一些文献认为孛罗有爵位为周王,是由于坐镇云南而认为是云南王,后不知何时被封为梁王,由此可得阿鲁尽管被称呼为云南王,但是他的原来身份可能是一名有爵藩王——西靖王,或者仅是诸王、侍御或者是深受顺帝信任的中央官员,但鉴于顺帝较为青睐宗室和高丽王室成员,本文倾向于前者。

三、把匝剌瓦尔密的“梁王”

当明军基本统一东南后,随即出兵山东、河南,驻守河南城的是元河南行省平章梁王阿鲁温,最终率领部众降明,使得明军较为顺利地占据中原,进取北京和甘陕地区。阿鲁温是元末著名将领察罕帖木儿父亲,受察罕帖木儿硕大的功勋的影响,《元史》记载其在(后)至元二十二年(1362年)封汝阳王[12],后封梁王[13],直至洪武元年(1368年)四月以河南地投降明军[14],如此阿鲁温被封为梁王一事无任何异议,而该梁王与甘麻剌长子系统无任何瓜葛,只是爵位相同而已。

有学者根据文献中出现孛罗帖木儿、把匝剌瓦尔密名字的时间进行综合,以及方国瑜先生关于把匝剌瓦尔密在(后)至元十五年(1355年)以后被作为入贡者封为梁王的结论认为,把匝剌瓦尔密被封为梁王的时间早不过(后)至元二十三年(1363年),至晚不过洪武五年(1372年)。[15]但是《元史》记载至正二十七年(1367年),顺帝封阿鲁温为梁王,如果在明建权以前已册封把匝剌瓦尔密为梁王,元朝又为何赐予阿鲁温梁王爵呢?顺帝处理国事时而昏庸时而清醒,其子爱猷实理达剌根据其父这一情况萌生禅让于己的念头,如此则顺帝时期是否出现过重复封爵的现象?答案是没有。首先,顺帝朝封爵者在文献中出现的次数较少,多为赏封或追封功臣,顺帝后期全国起义频繁,诸王阵亡频繁,因此以承袭为主。其次,我们将时间跨度放大,终元朝并未有同姓诸王爵号与异姓诸王爵号相同。世祖时期,以皇子封亲王,异姓功臣为郡王,最先有文献记载的亲王是皇长子真金,但在至元十年从燕王改为皇太子,而先一年刘整降元,被封为燕郡王,中间有五个月的交叉,仅此一例而已,在《诸王表》中,未曾有过封爵重复和时间交叠现象。

最后我们要考虑到把匝剌瓦尔密为什么要被册封或自封为梁王。《新纂云南通志》也不能说清楚把匝剌瓦尔密袭承的梁王来自何处、何时所封,根据元朝的制度,以游牧民族划分地盘为惯例,将诸王册封至某块地区成为主人,并享有一定的爵位,世宗长子系统多为一字王,余子及其余旁支多为二字王,但随着元朝变局的增多,宗室觊觎皇位者往往需要将帅豪族的支持,因此驸马、异姓功臣被册封为一字王的比例也在增加。察罕帖木儿是乃曼族人,生于颍川,其父阿鲁温受其子的影响而赏爵为梁王。但是梁王的爵号最早封于太子真金次子甘麻剌,为了取缔在云南毫无政绩的云南王也先帖木儿,故封为梁王,其子松山接替其父梁王爵位,后讨伐云南,其孙王禅代替老的罕坐镇云南,在镇只封云南王,后入朝封梁王辅助泰定帝管理北都军政[16],云南王爵被赐予其子帖木儿不花。换言之,坐镇云南者被封为云南王,梁王虽然地位高于云南王,但不常设,宗王离开云南才有各自所封,孛罗以周王(明宗和世瓎曾封周王)之爵进入云南,其爵位经历了云南王、梁王,其中云南王似乎是多余的。那么把匝剌瓦尔密如果是也先帖木儿的后代,袭封的当是其祖先所传承的云南王,纵使自封也将是孛罗初封的周王或者也先帖木儿终封的营王,而不会是梁王。

倪蜕在《滇云历年传》中记载“(至正)二十七年(1367年),梁王帖木儿不花薨,宗室把匝剌瓦尔密自立为梁王,改元宣光,承制封拜官属,是年复科举,以收人心。”[17]这一段话是符合一定逻辑的,即光靠云南王忽哥赤系统是不可能凭空创造出梁王的爵号,但是很多学者并不重视这一点,多数论著仅认为忽哥赤家族留居云南,担任云南王者自然是忽哥赤家族,但是要注意的是云南王和忽哥赤家族之间并非充要条件。倪蜕将把匝剌瓦尔密为什么要称梁王说明白了,原因在于他是继承帖木儿不花的位置,帖木儿不花是梁王王禅之子,如果把匝剌瓦尔密是梁王系统,在帖木儿不花去世后,他自然不甘心于忽哥赤系统的云南王,而是要继承甘麻剌的爵位——梁王。但这个结论也有漏洞,倪蜕所谓的梁王也先帖木儿似乎早已有了被发配吉阳军的结局,《元史》卷36记载了在至顺三年(1332年)有位叫也先帖木儿的宗王去世,是否就是这位云南王也先帖木儿则不得而知。《元史》零星记载了阿鲁、孛罗的信息,说明在把匝剌瓦尔密袭爵前当有云南王阿鲁、孛罗。因此最后三任云南王很可能与梁王王禅系统有一定关系。

上文已分析阿鲁、孛罗极有可能就是魏王阿木哥之子,由于受“过继”或者“哺育”影响,阿鲁出镇于云南,但是此时的云南王爵位似乎成了某种官职的味道。《云南王藏经碑》称“我阿鲁来此任云南王迄今”,明太祖在给把匝剌瓦尔密诏谕时也用了云南王和梁王双重身份,以及后来入朝任京职都说明了云南王并不成为跟随一个人直至其死去的世爵,正如《新纂云南通志》所说的“盖以所在地称之(云南王)”[6]。秃坚不花自称为云南王,未有称营王或者梁王,表明他只是旁支,只以云南王作为短期的目标,换言之,自秃坚不花以后,云南王的实际意义不仅局限于爵位,而是主持云南事务的代理人,地位在行政官员之上,秃坚自封为云南王后,以伯忽为丞相,阿禾、忽剌忽为平章[18],说明秃坚仅是以云南作为藩地,位在丞相之上。

孛罗、把匝剌瓦尔密自封为梁王说明他们与梁王支系有关系,孛罗很可能也曾被蓟国长公主抚养过,因此代替阿鲁出镇云南王,后来封为梁王。韩儒林的《元朝史》认为由于诸多文献在记载明玉珍攻云南一事时多称梁王孛罗,因此认为至正二十三年(1363年)孛罗已被封为梁王[19]。然而诸多文献记载明玉珍入侵云南一事在孛罗封梁王之后,那么记载孛罗自然会称呼其为梁王,但这并不意味着至正二十三年(1363年)的孛罗已被封为梁王。在蒙古名里,孛罗的出现次数很高,包括孛罗帖木儿、孛罗、孛罗不花等,但未有所变形。关于孛罗的名讳,诸文献又不统一,如孛罗、孛罗帖木儿等,把匝剌瓦尔密也是如此,如何孟春报功祠将之呼作把都,《滇系》作把匝剌尾密[20],两者是不可能混淆的。《明实录》中记录了许多以“孛罗”打头的鞑靼人员姓名,可见明朝正史并不会弄错孛罗的谐音问题,因此孛罗和把匝剌瓦尔密当是两人。根据年龄推断两人很可能是父子关系。按照对阿鲁身份的推测,孛罗也当是魏王阿木哥之子,太子真金约在海迷失后摄政二年(1250年)出生,顺宗约在至元元年(1264年)出生,可见蒙古宗王约15岁生子,从顺宗到魏王阿木哥,再到孛罗,假设孛罗就是把匝剌瓦尔密,很难保证在至正二十三年(1363年)约60岁的孛罗仍有女阿盖未婚嫁,如果把匝剌瓦尔密是孛罗之子,至正二十三年(1363年)时约四十岁,则阿盖公主约二十岁,符合实际情况。人们在不断阐释孛罗和把匝剌瓦尔密是两人时,一直说不清楚他们的关系和封爵的具体内容,这是因为人们急于争辩结论而忽视了事情的发展本质,同时忽略了梁王阿鲁温与云南梁王的联系。之所以文献中出现明玉珍攻滇前记为梁王孛罗,后为梁王把匝剌瓦尔密,在于后人在搜集史料时把云南王孛罗和梁王孛罗看成是一对矛盾体,认为云南王孛罗和梁王孛罗相互矛盾,应该统一。把孛罗封为梁王的时间迁移到明玉珍攻滇以前,而将攻滇以后的梁王孛罗改名为梁王把匝剌瓦尔密,于是出现连关系都不怎么清晰的孛罗和把匝剌瓦尔密两人都被册封为梁王。通过上文分析,云南王已然成为一种管理云南事务的地位,不再被一贯认为是某一具体的王爵,反而与流官的性质相似,因此孛罗被封为梁王并不与云南王地位相冲突。

结合梁王封爵的不可重复性原则和云南王倾向于流官的性质,可得出:云南王孛罗担任云南王时经历了明玉珍的入侵,通过联姻于大理段氏的方式击退明玉珍。约在洪武元年(1368年)左右被封为梁王,梁王相较于周王和云南王,地位更高,在云南各土司、吏民间的影响力更大,而且孛罗很可能以哺育于显宗女蓟国大长公主。由于有流官性质的云南王逐渐在往割据层面趋近,因此拥有梁王爵位在表面上看起来与元朝的隶属关系更为紧密。孛罗在洪武初年(1368年以后)去世,其子把匝剌瓦尔密袭梁王爵,洪武十四年(1381年)明军入侵云南,梁王自尽。

四、结语

云南王起初是忽哥赤家族的世爵,但随着朝内政局的变动和对西南的掌控度增加,云南不仅拥有忽哥赤家族,同时带进了甘麻剌家族。泰定帝即位和去世分别意味着云南宗王系统完全融入和脱离梁王支系,此后孛罗、把匝剌瓦尔密自称梁王当与梁王支系有一定关系。鉴于史料的稀缺,阿鲁的身世一直饱受争议,通过对顺帝时期宰执人员的变动可以发现宰执中有孛罗和阿鲁在(后)至元六年(1340年)有职位的出入情况,恰好与云南王阿鲁、孛罗的王爵接替相吻合。《云南王藏经碑》又提供了一定依据,即阿鲁被长公主“出继”或“哺育”,说明阿鲁很可能是宗室,鉴于元朝时有宗王入京官,也有京官摄藩地,以及云南王的地位开始跃居地方行政官员之上,因此阿鲁在朝内、藩地交换任职是很有可能的。关于阿鲁的支系情况,高丽国是一个突破口,顺帝、魏王阿木哥都曾迁移于此,而显宗女、魏王女和营王女曾分别嫁给三任高丽王,如此魏王诸子当与顺帝有一定交情,这就能说明魏王诸子中阿鲁、孛罗能够在朝内、藩地任职。孛罗、阿鲁被《元史》的《文宗本纪》中被记作诸王,印证了魏王阿木哥在泰定时期得到释放,但是否就是宰执中的阿鲁、孛罗还需要进一步的资料来验证。孛罗在学界的疑问主要停留在封梁王的时间和与把匝剌瓦尔密的关系,事实上顺帝曾在(后)至元二十五年(1359年)左右封阿鲁温为梁王,直至洪武元年(1368年)阿鲁温降明,这就要求孛罗封梁王的时间在洪武元年至七年(1368—1374年)之间。根据阿盖公主的一些信息以及“孛罗”在明朝文献中出现次数较多,可以确定孛罗与把匝剌瓦尔密当为两人。