父母养育倦怠与幼儿问题行为

——幼儿自我控制的中介作用

王 玮,王云鹤,宋婷婷,李永鑫

(河南大学 心理与行为研究所,河南 开封 475004)

一、问题提出

生儿育女是人生中一项极具挑战性的重要生活事件,子女养育在给父母带来快乐与满足的同时,也意味着更多的辛苦与付出,养育压力存在于为人父母的整个养育过程中[1]。一旦长期积累的养育压力超过了父母的资源应对,就可能导致养育倦怠的出现[2]。具体而言,养育倦怠是为人父母者由于长期的养育压力而导致的一组负性症状,如与父母角色相关的极度耗竭感;减少情感付出,疏远子女,有意与子女保持一定的情感距离;无法从子女养育活动中获得满足与快乐;养育信心下降,对自己履行父母养育职责的能力表示怀疑等[3]。

1989年,Pelsma率先对养育倦怠进行了实证研究,其研究结果初步证实了养育倦怠现象的存在[4]。随着时代的发展,社会更加重视“高质量育儿”,这对父母养育方式提出了更高的要求,父母不仅要照顾子女的日常起居,更要关注子女的主观幸福感、自我效能感等心理健康,诸如此类的变化让养育子女成了一种挑战,养育倦怠也因此得到诸多学者的关注,与该主题相关的实证研究也开始丰富起来。有学者对养育倦怠相关文献进行检索发现,1989—2018年发表的养育倦怠文献共39篇,其中有19篇文献发表于2017—2018年[5]。此外,根据https://www.burnoutparental.com/publications的统计,2019—2021年全球范围内发表的相关主题的英文文献达到55篇[6]。通过文献分析发现,现有研究主要聚焦于养育倦怠的测量和前因变量两个方面。在养育倦怠的测量上,Roskam等人首先开发了养育倦怠问卷(Parental Burnout Inventory, PBI)[2],而后又在此问卷的基础上编制了养育倦怠评估量表(Parental Burnout Assessment, PBA)[3],我国学者程华斌、王玮等人也对该量表进行了修订,形成了中文版养育倦怠评估量表(中文版PBA)[7]与中文版简式养育倦怠评估量表(S-PBA)[8]。在养育倦怠的前因上,以往研究表明父母的个体特征,如完美主义[9]、依恋风格[10]等,是养育倦怠的重要影响因素。此外,家庭因素,如婚姻满意度[11]、共同养育分歧[12]等,也能预测父母养育倦怠。在养育倦怠的后果上,仅有少量研究表明,养育倦怠可能会给父母自身带来严重的负面影响,如引发个体的焦虑、抑郁,导致其出现逃避与自杀意向、物质成瘾或睡眠障碍等问题[13]。

基于养育活动的互动本质,养育倦怠的最大受害者可能是子女。依据父母教养过程模型[14],父母的养育体验是其教养行为的直接影响因素。积极的养育体验能够提高父母养育自我效能感,使之更容易采取积极的教养行为和有效的教养策略,如支持和情感温暖。相反,如果父母在养育过程中产生较多负性的养育体验并难以有效处理时,将导致消极教养行为,如专制、独裁等。倦怠作为一种负性的养育体验,有可能会引发夫妻冲突,导致伴侣关系紧张,影响家庭和谐,从而诱发父母采取消极的教养方式,给予孩子的温暖与支持减少,更多地采用否认、拒绝等方式与子女进行交流,忽视子女的心理需求,并增加养育暴力行为的出现[15]。父母是子女的第一任老师,家庭是儿童社会化的主要场所,父母和家庭是学前儿童身心发展的重要影响因素[16]。已有研究表明,父母消极的教养方式与幼儿的问题行为密切相关。比如,父母的严厉管教、专制、冷漠能预测子女的问题行为,如攻击性行为[17];父母经常使用威胁、强制、责骂、拒绝、暴力等教养方式,子女将更容易产生强烈的反社会倾向[18]。基于此,本研究提出假设H1:父母养育倦怠能够正向预测幼儿问题行为。

自我控制是指个体能够按照自我意识或既定的规则对自己的行动、认知和情感进行管理和约束的能力[19]。研究表明,自我控制形成于儿童早期,自我控制能力的发展在很大程度上会受到亲子关系、父母教养方式等家庭因素的影响[20],如父母的言语或身体暴力(家暴)会导致幼儿自我控制能力的减退[21]。产生养育倦怠的父母为减少情感资源的消耗,会尽可能地减少与子女的交流与互动行为,只为子女提供最为基础性的养育保障[15],从而可能会导致子女的交流愿望难以得到表达,心理需求得不到积极回应,较多地体验到被拒绝和无助等消极情绪,并进而影响其自我控制能力的发展[22]。进一步,自我控制理论指出,自我控制是儿童问题行为产生的重要影响因素[23]。以往研究也表明,自我控制能力较强的儿童不良行为较少[24],而自我控制能力较弱的儿童则更容易产生情绪障碍和问题行为[25]。基于此,本研究提出假设H2:自我控制可能在父母养育倦怠与幼儿问题行为之间起中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究采用问卷调查法进行成套数据收集,调查对象为来自河南省6所幼儿园24个班幼儿的父亲、母亲和教师。在得到园方许可的情况下,获得以班级为单位的健康状况良好且由父母共同抚养的幼儿名单,由调查人员随机勾选,确定各个班级的施测名单。调查人员将父母问卷用信封密封并编码后,由教师装入幼儿书包带回家中,幼儿父母填写完毕装回信封,第二天由幼儿带回幼儿园。在父母问卷的指导语中,详细说明本研究的目的,父母自愿选择问卷填写与否。另外,每个班级挑选2—3位负责老师,每位老师分别填写5位儿童的问题行为和自我控制问卷,每位幼儿的问卷只由1位老师填写。

本次发放并回收273套问卷。在匹配数据时,教师、父亲、母亲有一方存在缺失值就予以剔除,最终匹配完整的数据共254套。其中幼儿平均年龄为4.2岁(SD= 0.48),女生130人(51.2%),男生124人(48.8%)。父亲平均年龄34.2岁(SD= 4.91),母亲平均年龄32.9岁(SD= 4.15)。

(二) 研究工具

1.养育倦怠量表

采用Cheng等[7]修订的养育倦怠评估量表(Parental Burnout Assessment, PBA),此量表为单维度问卷,共21个题目,如“为了扮演好父母的角色,我已经累得筋疲力尽了”。量表采用李克特7点计分,1为“从不”,7为“每天”,得分越高,表示其感知到的养育倦怠水平越高。在本研究中,要求幼儿父母依据自身的养育体验分别独立填写该问卷,父亲样本和母亲样本的α系数均为0.94。

2.幼儿问题行为量表

采用Rutter[26]编制的Rutter儿童行为教师问卷,共26个项目,如“注意力不集中或短暂”。量表采用李克特3点计分,1为“从来没有”,3为“严重或经常出现”。分数越高,表示幼儿问题行为越严重。在本研究中,每位教师针对5位幼儿的日常行为进行评价,教师样本的α系数为0.73。

3.幼儿自我控制量表

采用董光恒[27]30编制的《3—5岁幼儿自我控制教师评定问卷》,共22个题目,如“当老师不在时,在游戏中也能遵守游戏规则”。量表采用李克特5点计分,1为“完全不符合”,5为“完全符合”。总分越高,表示该幼儿自我控制水平越高。在本研究中,每位教师针对5位幼儿的自我控制水平进行评价,教师样本的α系数为0.91。

(三) 数据处理

在数据收集中,每位教师针对5位幼儿的问题行为和自我控制进行评价,数据具有嵌套性,应优先考虑采用分层线性模型进行数据分析。数据预处理发现,因变量问题行为的ICC(1) =0.073>0.05,ICC(2) =0.025<0.05,P> 0.05,数据巢形结构不明显,嵌套特点不典型,因此只在个体水平上对调查结果进行分析[28]。采用SPSS22.0软件进行数据处理。首先,采用描述统计分析对相关变量进行描述,并使用Pearson相关分析对变量间的关系进行初步考察。其次,利用线性回归分析,考查各变量之间的关系。最后,利用Process插件,检验自我控制在父母养育倦怠与幼儿问题行为间的中介作用。

三、结果

(一)共同方法偏差检验

本研究虽在调查前已取得家长和老师的许可,声明匿名调查,承诺信息保密,但研究数据来源于幼儿父母的自我报告和教师的评定,本质上都属于问卷法,因而可能存在共同方法偏差。针对调查数据使用“控制未测量单一方法潜因子法”对共同方法偏差进行检验,首先,建构验证性因素分析模型M1,让每一个概念的题目都负荷到其原所属概念上。其次,构建包含方法因子的模型M2,使各题目都负荷到该潜在变量上,并强制路径系数相等。结果表明,该潜变量可以解释各题目变异的0.04%,低于已发表文献中的中位数25%[29]。因此,本研究的共同方法偏差不明显。

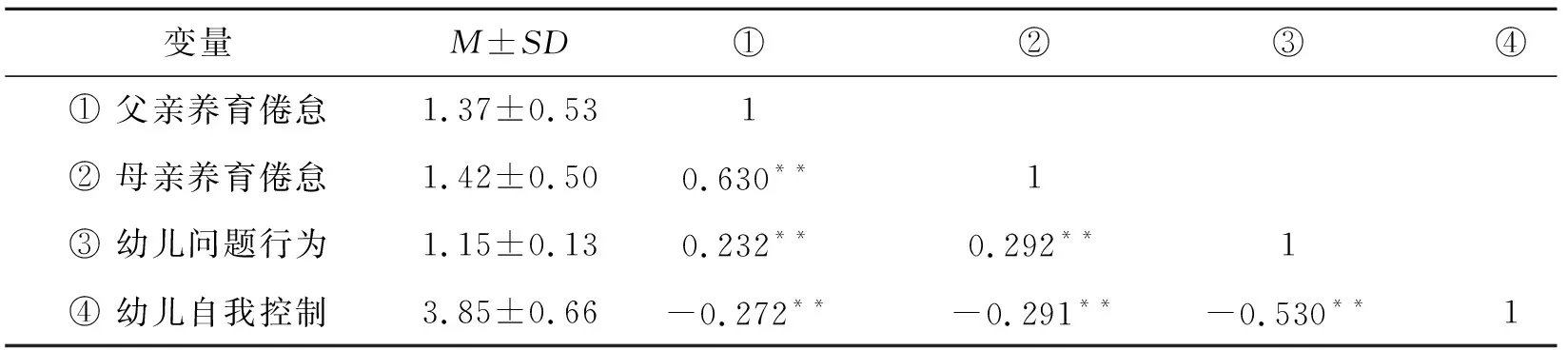

(二)各研究变量的描述性统计和相关分析

各变量描述性统计及相关分析如表1所示。独立样本t检验表明,自我控制(t= -3.738,P< 0.01)与幼儿问题行为(t= 4.554,P< 0.01)在性别上存在显著差异,女生在自我控制水平上高于男生,男生在问题行为上高于女生;独立样本t检验表明,父亲养育倦怠与母亲养育倦怠之间存在显著差异(t= -2.379,P< 0.05);相关分析表明,父亲养育倦怠与幼儿问题行为(r= 0.232,P< 0.01)之间显著正相关,与幼儿自我控制(r= -0.272,P< 0.01)之间显著负相关;母亲养育倦怠与幼儿问题行为(r= 0.292,P< 0.01)之间显著正相关,与幼儿自我控制(r= -0.291,P< 0.01)之间显著负相关;幼儿问题行为与幼儿自我控制(r= -0.530,P< 0.01)之间显著负相关。

表1 各研究变量的描述性统计和相关分析

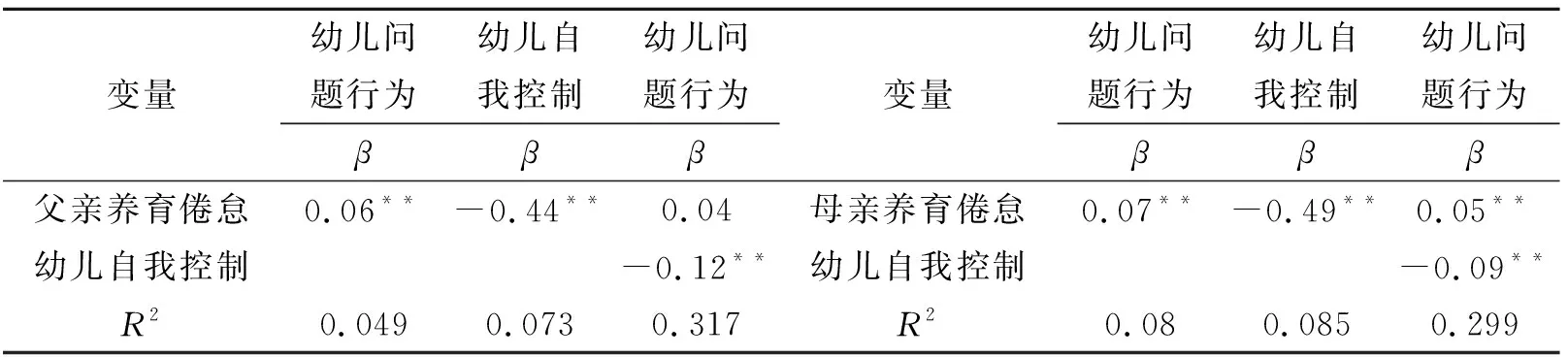

(三)中介模型检验

采用回归分析技术考察父母养育倦怠对幼儿问题行为的影响,进而考察自我控制在父母养育倦怠与幼儿问题行为之间的中介作用。由表2可知,父母倦怠不仅能够显著负向预测幼儿自我控制(β= -0.44,β= -0.49,P< 0.01),而且能够显著正向预测幼儿问题行为(β= 0.06,β= 0.07,P< 0.01)。当把父亲养育倦怠与幼儿自我控制同时放入回归方程,此时父亲养育倦怠无法显著预测幼儿问题行为(β= 0.04,P> 0.05),因而幼儿自我控制在父亲养育倦怠和幼儿问题行为之间起完全中介作用。此外,将母亲养育倦怠与幼儿自我控制同时放入回归方程,自我控制显著负向预测幼儿问题行为,此时母亲养育倦怠仍能显著预测幼儿问题行为(β= 0.05,P< 0.01),但回归系数β从0.07下降为0.05,表明自我控制在母亲养育倦怠和幼儿问题行为之间起部分中介作用。

表2 幼儿自我控制对父亲养育倦怠和母亲养育倦怠与幼儿问题行为之间的中介效应检验

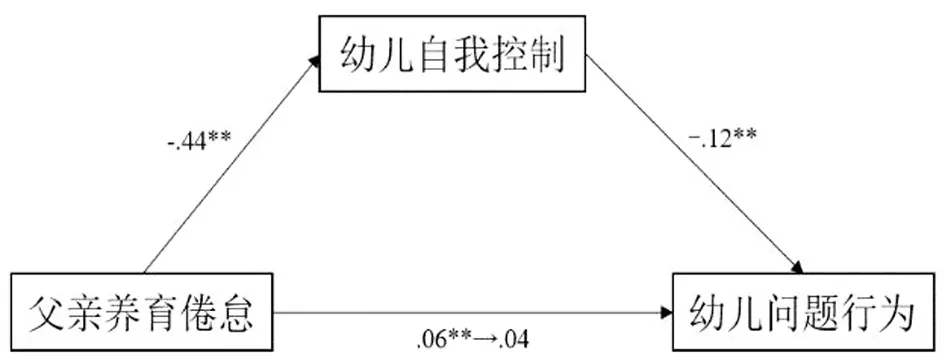

进一步,采用Process插件,分别以父亲养育倦怠和母亲养育倦怠为自变量、自我控制为中介变量、幼儿问题行为为因变量进行中介效应检验。依据方杰等[30]建议,采用非参数bootstrapping方法(n= 5 000),并使用bias-corrected bootstrapping法计算95%的置信区间。结果如图1和图2所示,自我控制不仅能够完全中介父亲养育倦怠与幼儿问题行为之间的关系(中介效应= 0.046, SE= 0.018, 95%CI[0.021,0.092]),而且能够部分中介母亲养育倦怠与幼儿问题行为之间的关系(中介效应= 0.042, SE= 0.018, 95%CI[0.017,0.088])。

图1 幼儿自我控制在父亲样本中的中介效应

图2 幼儿自我控制在母亲样本中的中介效应

四、讨论

为人父母是一段美妙且幸福的心路历程,但同时也是一项漫长而辛苦的工作。当父母所拥有的养育资源不足以应对其养育压力时,就有可能导致养育倦怠的出现[2],进而对父母自身及其养育对象的身心健康产生一系列的负面影响[13][15]。本研究以幼儿的父亲、母亲和教师为调查对象,考察父母养育倦怠对幼儿问题行为的影响,以及幼儿自我控制的中介作用,以期从父母养育倦怠的角度来解释幼儿问题行为的发生机制,并为父母的养育实践提供参考。

基于养育压力模型,养育压力导致父母较少采用积极教养方式,较多采用消极教养方式[31]243-267,养育倦怠是由于长期养育压力而形成的负性症状。因此,产生养育倦怠的父母可能更倾向于采用消极的教养方式[32],并进而负向影响子女的身心发展。研究表明,在青少年群体中,母亲的养育倦怠与子女的内化、外化行为显著正相关[33],父亲的养育倦怠与子女焦虑、抑郁和攻击行为显著正相关,与其生活满意度显著负相关[34][35]。幼儿时期是个体身心发展的关键期,幼儿早期的问题行为很大程度上预测青少年期和成年期的种种问题,如厌学、酗酒等[36]。基于此,针对幼儿群体展开调查研究,从干预的视角来看,就具有早期干预的实践价值。本研究结果表明父母养育倦怠能够正向预测幼儿问题行为,不仅支持了以往在青少年群体中的相关性,而且表明对于父母养育倦怠和子女问题行为的干预,要在更早的时间阶段予以开展。

与此同时,本研究发现,幼儿自我控制在父母养育倦怠与幼儿问题行为之间起中介作用。依据自我控制的资源模型,个体自我控制的资源是有限的,当儿童不断使用资源应对生活事件,却得不到及时补充时,就会导致问题行为出现[37]。当倦怠的父母倾向于用消极的教养方式与子女打交道时,子女就需要调动自身的资源来应对父母的消极行为,从而导致自身资源的消耗。研究表明,当父母消极的教养方式导致资源过度消耗时,就会影响幼儿自我控制能力的发展,而较低的自我控制力则会进一步引发儿童的问题行为[38]。从总体上看,本研究支持了以往关于自我控制与儿童问题行为的研究结果,并进而考察了父母养育倦怠通过自我控制对于幼儿问题行为的影响。本研究结果表明,为预防幼儿问题行为的发生,提高其自我控制能力很重要,而自我控制能力则与父母的养育倦怠密切相关。因此,父母要努力丰富养育资源,降低养育倦怠水平,并重视对幼儿自我控制能力的培养。

受“男主外,女主内”传统观念的影响,在我国大多数家庭中,通常母亲是儿童生活的主要照料者和抚养教育者。因此,已有的研究也较多聚焦于母亲对儿童身心发展的影响,而父亲在家庭教育中的地位和作用一直未受到足够关注[39]27-73。随着社会的进步,现代家庭中父亲也越来越多地参与子女教养活动,呼应这一社会现实,本研究将父亲和母亲样本分开进行考察,结果表明不仅母亲养育倦怠能够通过幼儿自我控制影响幼儿问题行为,而且父亲养育倦怠也能够通过幼儿自我控制影响幼儿问题行为。这一结果不仅支持了父亲在养育子女过程中的重要性,而且在一定程度上说明了父母在养育活动中相互支持与积极配合的必要性。在养育活动中,父母应该多交流养育体验与养育技巧,正确处理亲子关系,共同营造良性家庭氛围,获取充足的养育资源,进而减少养育倦怠的产生,提高养育质量,从而促进儿童的健康成长。

综上所述,本研究发现父母养育倦怠不仅能够直接预测幼儿的问题行为,还可以通过自我控制间接作用于幼儿问题行为。研究结果有利于父母注意到养育倦怠的负面影响,进而减少使用消极教养方式,从而为提高养育质量,促进子女的健康成长建立起理论与实践的基础。需要注意的是,本研究也存在一些不足,首先,本研究采用横断设计,不能从发展的角度探究父母养育倦怠对幼儿问题行为的影响。以后的研究可以采用纵向设计收集数据,增加研究结果的可靠性。其次,个体的身心发展水平在不同的年龄段存在差异,父母所面临的养育问题也有所不同。本研究的对象局限于学前儿童,其结果能否推广到其他年龄阶段的儿童、青少年及其父母,还有待于考察。未来的研究可以选取年龄跨度更大的样本,考察儿童、青少年发展不同阶段其父母养育倦怠对子女的影响,提升研究结果的可推广性。

五、结论

结合以上分析,本研究得出以下结论:(1)父母养育倦怠对幼儿问题行为具有正向预测作用;(2)自我控制在父亲养育倦怠对幼儿问题行为的影响中起完全中介作用,即父亲的养育倦怠可以通过自我控制对幼儿问题行为产生影响;(3)自我控制在母亲养育倦怠对幼儿问题行为的影响中起部分中介作用,即母亲的养育倦怠可以通过自我控制对幼儿问题行为产生影响。