墨彩闽风 风情万种

张宝英

福建位于祖国东南,最古称“闽”(《山海经》),故“闽”“八闽”都是福建史上的别称。闽地,背山临海,山清水秀;闽人,勤劳聪慧,勇于创新。福建书画艺术历史悠久,早在宋代,八闽大地就迎来了书画发展的第一个高峰,仅从流传下来的林藻、蔡襄、蔡京、惠崇、陈容和郑思肖等名家的书画作品及文字记载中,我们已能感受到福建文艺传统之深远。至明清两朝,福建艺坛进入全盛局面,无论在朝在野,名家辈出,如边景昭、吴彬、宋珏、曾鲸、黄道周、张瑞图、华岩、黄慎、林则徐、严复等,皆驰名九州、享誉海内外。

近些年来,闽籍书画家也成为全国书画拍卖的常客而备受关注,呈现了强劲的上升趋势,部分精品价格年年大幅上涨,成为书画拍卖新宠儿。仅就2020年10月,吴彬《十面灵璧图卷》以5.129亿元成交,打破中国古代书画拍卖纪录,成为迄今为止单件最贵中国古代书画。

博物馆更是收集、庋藏、保护和研究书画的主要场所。福建博物院作为国家一级馆,在闽籍书画家收藏方面独具优势,且明清两朝的书画作品为甚。本文从馆藏历代闽籍书画家作品三百余件中,挑选五十余件书画精品,形成“墨彩闽风风情万种”馆藏明清闽籍书画家专题,并按所属书画家地域分布,按图索骥、整理成福州艺坛、莆仙艺坛、闽南艺坛、闽北艺坛、闽西艺坛五大部分,呈现精彩,以飨读者。

一、福州艺坛

福州是福建省省会,濒临东海,别称榕城、闽都,是国家历史文化名城,下辖闽县、侯官、长乐、连江、罗源、福清、永泰、闽清、古田等地,通行福州方言。作为省会城市,以经济繁荣、政治集中、交通发达的优势,成为文化昌盛、文人与画家荟萃之地。

明代是闽籍书画艺术的全盛时期,宫廷画院的恢复设置,使得较多的闽籍书画家诸如永乐初期的郑昭甫、宣德年间的周文靖父子等画艺得以发挥,书画风格呈现院体画风。同时也有逸笔草草的文人画家,以诗书画兼长,富有书卷气,如林垐、黄晋良等。

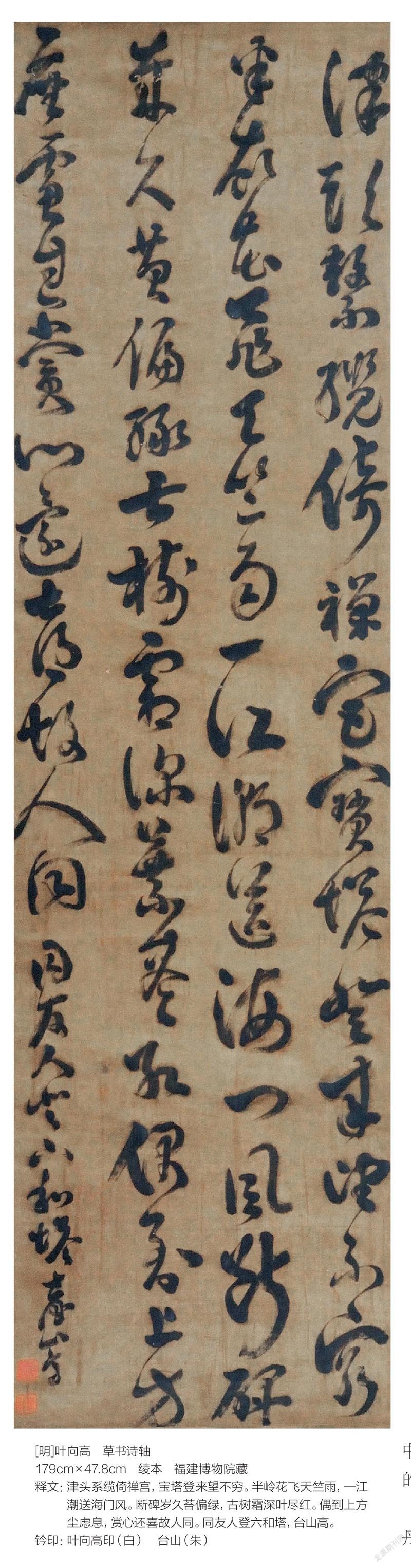

明代中晚期,福建书家多出在学人、重臣或武将之中,因学养、襟抱、历练不同,所以在書法创作观上理念非一,风貌各异,多姿多彩。其中,就有两位重要的书家出类拔萃,即“三朝首辅”叶向高和抗清殉节的曹学佺。叶向高工书法,其书洒脱自然,尤草书为精,有绵里裹针之妙;曹学佺擅草书,浓墨重笔,跌宕排奡,其藏书万卷,学问和气节为世所重。

至有清一代康雍时期,以理学或学人名著于世,而兼善书法的,则有李光地、林佶、蔡世远、黄任。福州出现许多书香世家和宦官世家,如许友家族、沈葆桢家族等,他们出身均是文人,作画是翰墨游戏或为政务余暇的遣兴,所以更加自由洒脱和富有内涵。许友诗书画兼长,在清初名气大,其草书风格属晚明新派。沈葆桢的书法风格独特,节奏强烈,金石味浓,融合了碑的刚毅和帖的温润,既有名臣的风范又有学者的书卷气。林则徐的字体取势端重中和,富有儒家理想的温文俭让和智圆行方,字里行间彰显浩然正气的人品。至清末福州还活跃着一些职业画家,例如陈文台,善画花鸟,是诏安汪志周、谢颖苏的高足。

叶向高(1559—1627),字进卿,又字台山。福建福清人。明万历十一年(1583)进士,官任礼部尚书、东阁大学士等。精书法,擅草书,著有《说类》等。

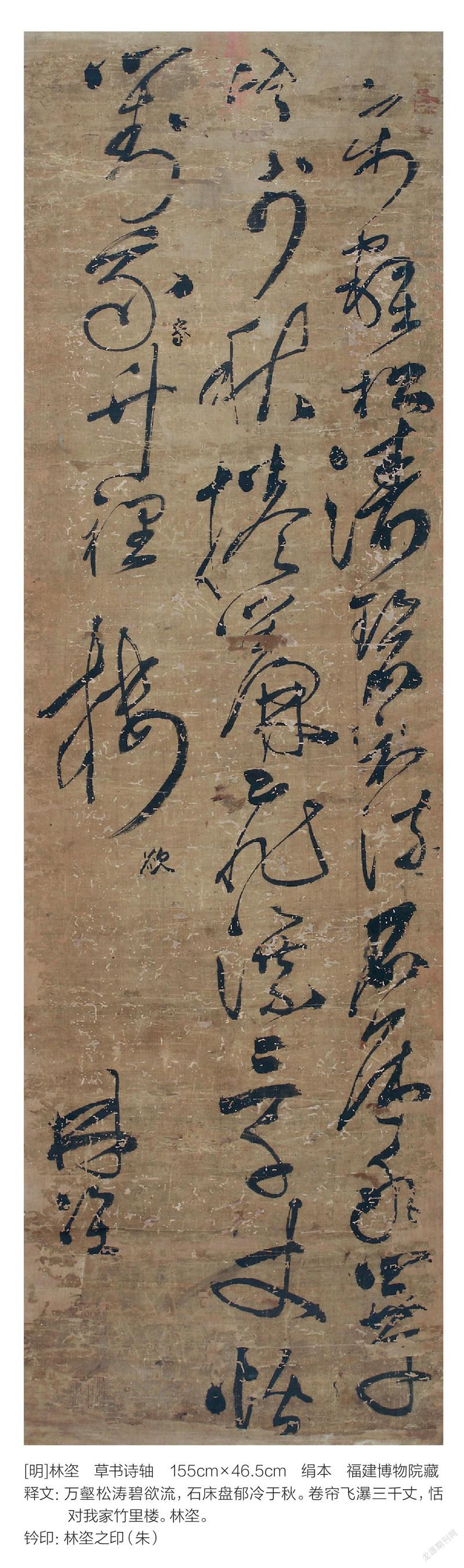

曹学佺(1574—1646),字能始,号石仓。福建侯官(今福州)人。明万历二十三年(1595)进士。历官户部主事,四川右参议,按察使等。明代诗文家、学者。擅草书,气度非凡。著述甚富,有《石仓集》等。藏书万卷。

林垐(1606—1647),字子野。福建福清人。明崇祯十六年(1643)进士。授海宁知县。杭州失守,林垐以孤城不能存,引去。唐王立,为御史,改文选员外郎。募兵福宁,闻唐王被杀,大恸,走匿山中。及鲁王航海至长垣,福清乡兵请林垐为主,与林汝翥共攻城,败殁于阵。

林佶(1660—1720),字吉人,号鹿原。福建侯官(今福州)人。林侗之弟。康熙五十一年(1712)特赐进士,授内阁中书。工于楷法,又善篆隶。文师汪琬,诗师陈廷敬及王士祯。清著名藏书家,多藏孤本、珍本,自谓“平生爱书癖,垂老未能释”。写刻《渔洋山人精华录》《尧峰文钞》《午亭文编》《古夫于亭稿》,所书圆润高雅,极为精美,后人称为“林四种”,乃清前期写刻本白眉。自著有《朴学斋集》传于世。

黄任(1683—1768),字于莘,又字莘田,因喜藏砚,自号十砚老人、十砚翁。福建永福(今永泰县)人。著名诗人,藏砚家。康熙四十一年(1702)举人,官广东四会知县,罢官归,船中所载惟砚石,归里后生活清苦。工诗,以轻清流丽为时人所称,七绝尤负盛名。著有《秋江集》《香草笺》。《秋竹斋杂录》云:“行草并工,信手挥洒,自有晋唐风味,同时林吉人、谢古梅、周瑞峰诸君子较量腕力,实未易轩轾其间。”

陈寿祺(1771—1834),字恭甫、介祥、苇仁,号左海、梅修,晚号隐屏山人。清代文学家,福建侯官(今福州)人。嘉庆四年(1799)进士,嘉庆十四年(1809)充会试同考官,父母殁后不出仕,主讲鳌峰、清源书院多年,有《左海全集》。

梁章钜(1775—1849),字茝中、闳林,号茝邻,晚年自号退庵。祖籍福建长乐,清初迁居福州,自称福州人。曾任江苏布政使、甘肃布政使、广西巡抚、江苏巡抚等职。晚清著名学者、诗人、藏书家。诗笃守儒家“温柔敦厚”之说,被翁方纲视为最后一位有成就的入室弟子。与阮元、伊秉绶、程春海相师友。著作等身,生平著述70余种。书兼欧、苏、董,其字得苏法为多,丰腴圆润,厚重沉稳,益显一位学者笔下之温敦儒雅风姿。其于书论亦多卓见,见载于所著《退庵随笔·学字》。

在晚清的书坛上,福建籍书家尤为名著的是林则徐和郭尚先,二人均是帖学集大成者。

林则徐(1785—1850),字元抚,又字少穆、石麟,晚号俟村老人、俟村退叟、七十二峰退叟、瓶泉居士、栎社散人等。福建侯官(今福州)人。清朝后期政治家、思想家和诗人,中华民族抵抗外来侵略伟大的民族英雄和禁毒先驱,近代中国开眼看世界第一人。一生勤奋读书,博学多才,擅长诗文、精通书法。其书法入门以唐楷为范,根基与取向在帖学范围内广取博收。官至一品,曾任江苏巡抚、两广总督、湖广总督、陕甘总督和云贵总督,两次受命为钦差大臣。因其主张严禁鸦片、抵抗西方的侵略、坚持维护中国主权和民族利益,深受全世界中国人的敬仰。

沈葆桢(1820—1879),字翰宇,又字幼丹。福建侯官(今福州)人。晚清重臣,谥文肃。沈葆桢是“同治中兴”时洋务运动的重臣之一,日本发动侵台战争后,沈葆桢赴台办理海防,先后曾任总理船政大臣及南洋通商大臣,由此,沈葆桢开始了他在台湾的近代化倡导之路,对台湾近代史也有重要影响。葆桢妻林普晴是林则徐的次女。

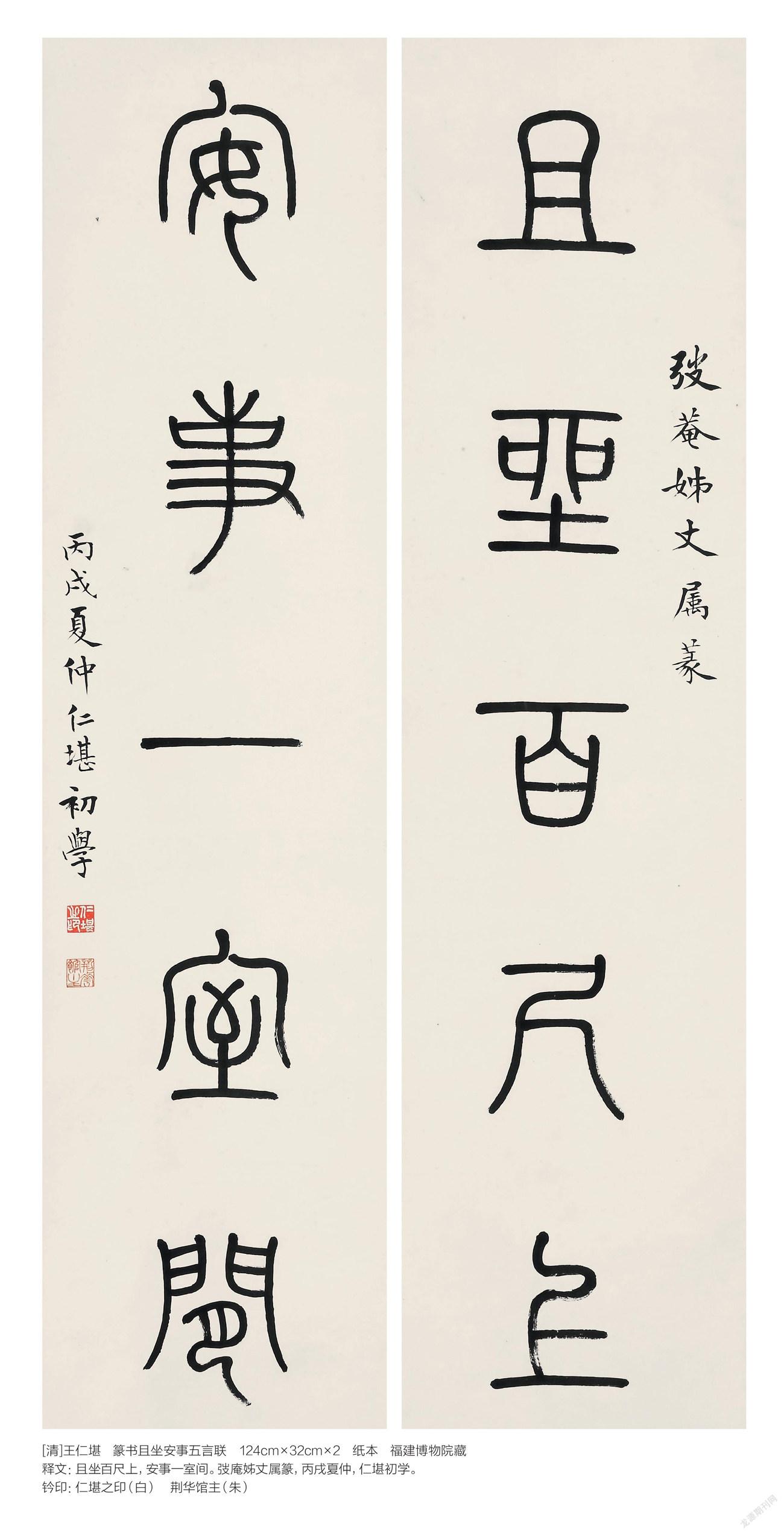

清代,福建三位状元皆出晚清道光、光绪朝,亦是福建历代状元之殿后者,即林鸿年、王仁堪、吴鲁。三状元不仅以状元及第获得科举最高荣誉,且也以政绩、兴教、工诗文名著于世。王仁堪王氏是三人中唯一被书史列入书法家者,《国朝书画家笔录》列清状元以书画名家21人、《中国美术家人名辞典》入录清状元24人,皆有王名。

王仁堪(1848—1893),字可庄,又字忍菴,号公定。福建闽县(今福州)人。清光绪三年(1877)进士第一名。官苏州知府。善设色花卉。诗人、书画家,书宗欧、褚,书兼融欧褚神态,独显端严。名称一时,卒年四十六。

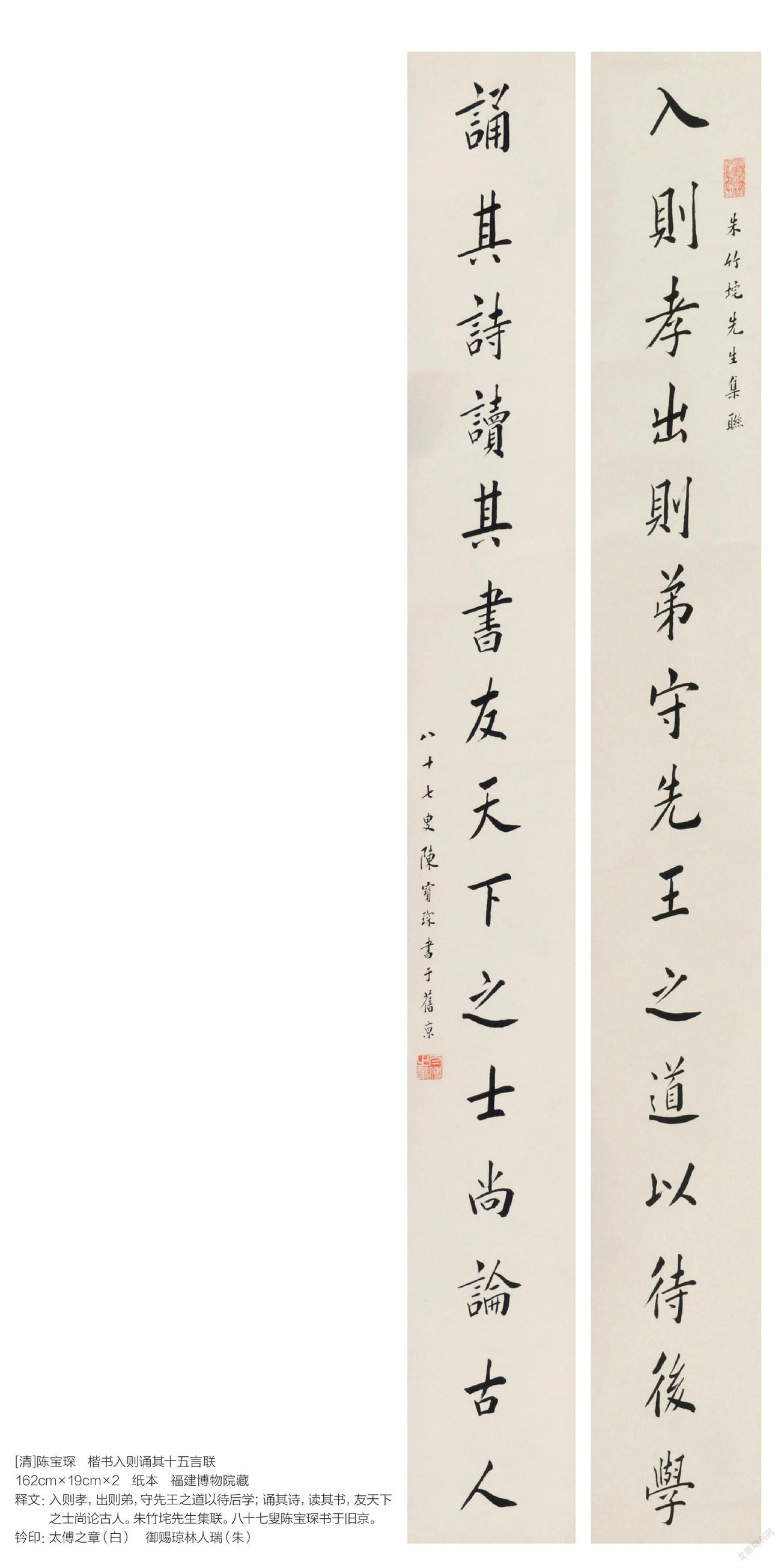

陈宝琛(1848—1935),字伯潜,号弢庵、陶庵。汉族,福建闽县(今福州)螺洲镇人。十三岁成县学秀才,十八岁中举,二十一岁登同治戊辰(1868)科进士,授翰林院庶吉士。三年后授编修。又三年,擢翰林院侍讲,充日讲起居注官、内阁学士兼礼部侍郎。中法战争后因参与褒举唐炯、徐延投统办军务失当事,遭部议连降九级,从此投闲家居达二十五年之久。赋闲期间,热心家乡教育事业,辛亥革命期间出任山西巡抚,1909年复调京充礼学馆总裁,辛亥革命后仍为溥仪之师,1935年卒于京寓,得逊清“文忠”特谥及“太师”追赠。

陈宝琛的书法风格儒雅瘦硬、秀逸中蕴冷峻。他没有跟随晚清民国书家从金石碑刻追求强烈表现力和个性的大流,同样从金石来,陈宝琛的书法取法欧柳又融入唐碑,讲究精严与典雅之风,被时人誉为“伯潜体”。特别是他的楷书小字,持重端庄,结体偏瘦长,冷然而恬静。

另一位闽籍书家郑孝胥的书法,也同样别具一格。沙孟海曾评价郑孝胥的书法:“可以矫正赵之谦的飘泛,陶浚宣的板滞和李瑞清的颤笔的弊端的,只有郑孝胥了。他的作品,有精悍之色,又松秀之趣,活象他的诗,于冲夷之中,带有激宕之气。”郑孝胥自己也曾说:“字之疏密肥瘦,随其意态以成其妙,执死法者必损其天机。”郑孝胥的书法确实有着“意态之妙”,结字上收下放,清刚凝练之余特别注重笔画之间的轻重对比,即便是仅仅一字之间,也很有韵律感,整体观之更是奇姿灵动,生趣淋漓。

郑孝胥(1860—1938),字苏戡。福建闽侯人。清光绪八年(1882)举人,曾历任广西边防大臣,安徽、广东按察使,湖南布政使等。辛亥革命后以遗老自居。近代著名政治家、书法家。书法工楷、隶,尤善楷书,取径欧阳询及苏轼,而得力于北魏碑版。所作字势偏长而苍劲朴茂。为诗坛“同光体”倡导者之一。

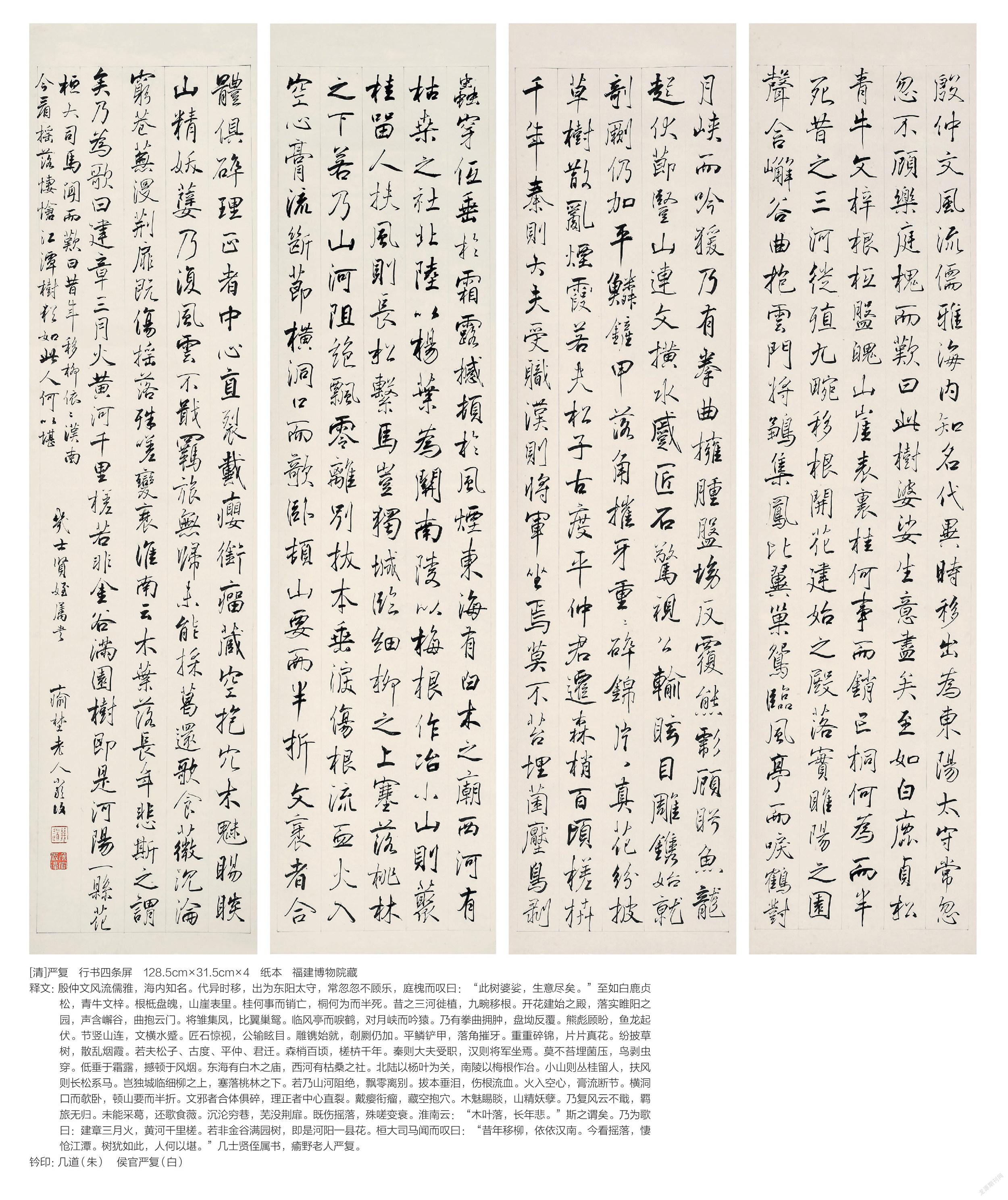

比起郑孝胥书法的“由帖入碑”,严复的书法则一如既往地坚守着“帖学”气质,他的书风延续了“二王”精神。特别是其行书,行笔刚柔并济,讲究流美秀逸、规范精妙,飞动之中又通过笔画的粗细变化和字之间的呼应,保持了细劲端庄的气质,机趣无限。

严复(1854—1921),原名传初、宗光,字又陵、几道,晚号瘉壄老人。福建侯官(今福州)人。他是福建船政学堂后学堂首届毕业生,后被派赴英国格林威治皇家海军学院留学。回国后在母校担任教习,后到天津北洋水师学堂任教习、总办。曾任京师大学堂译局总办(1912年京师大学堂更名为北京大学校,任首任校长),上海复旦公学校长。在中日甲午战后民族危机空前危重的历史时期,严复在报刊上发表大量政论文章,译述《天演论》,用“优胜劣汰,适者生存”进化论思想,唤醒国人救亡图强,变法维新。严复是中国近代卓越的启蒙思想家、翻译家和教育家。严复学贯中西,他的书法融汇晋唐宋明诸大家的体格风韵,取法“二王”、颜、苏,宽博端庄,从容俊雅。

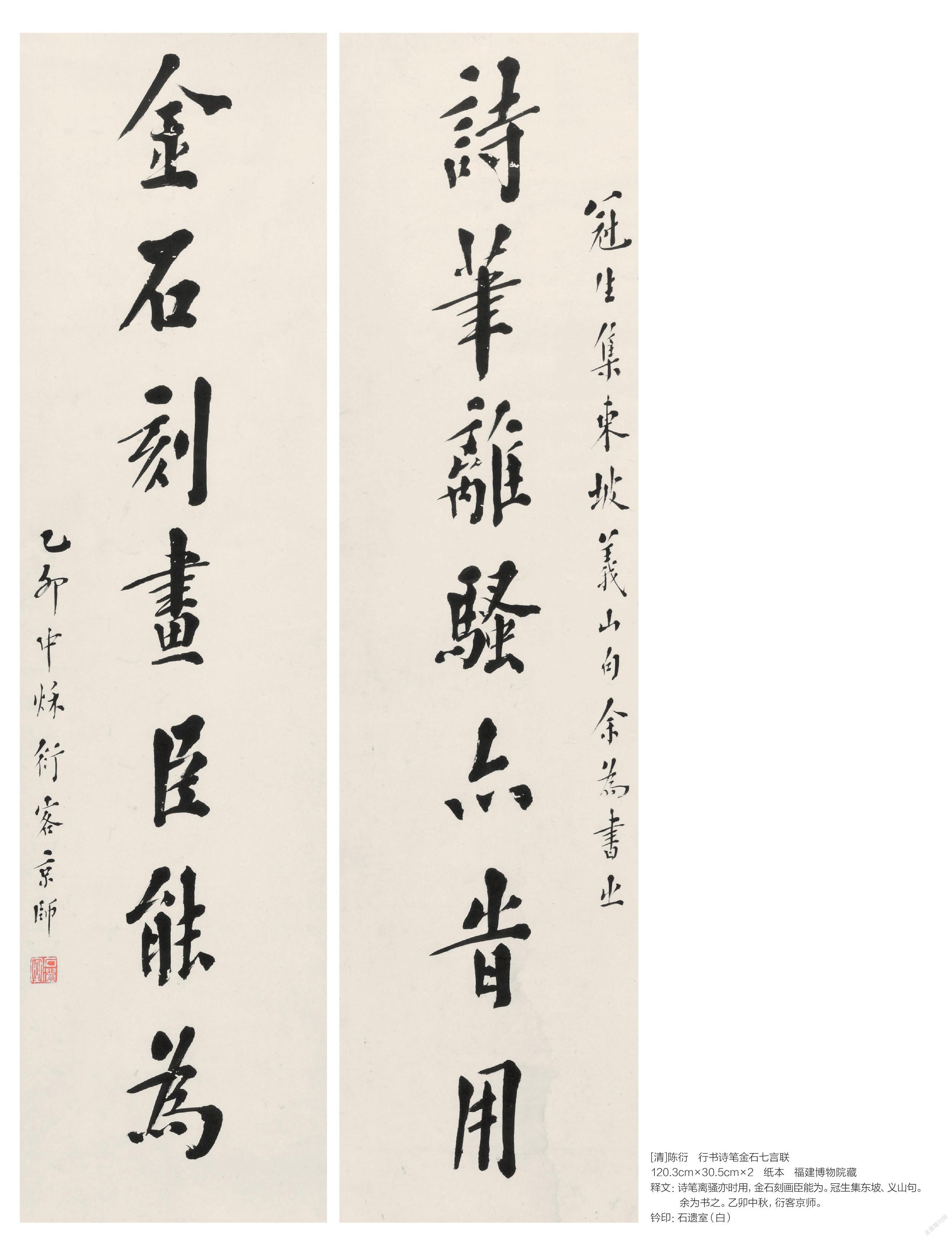

陈衍(1856—1937),字叔伊,号石遗老人。福建侯官(今福州)人。清光绪八年(1882)举人。清亡后,在南北各大学讲授,编修《福建通志》,最后寓居苏州,与章炳麟、金天翮共倡辦国学会,任无锡国学专修学校教授。通经史训诂之学,擅诗,为晚清同光诗派的领袖。其著作《石遗室诗话》等,对中国近代旧诗坛产生了广泛的影响。

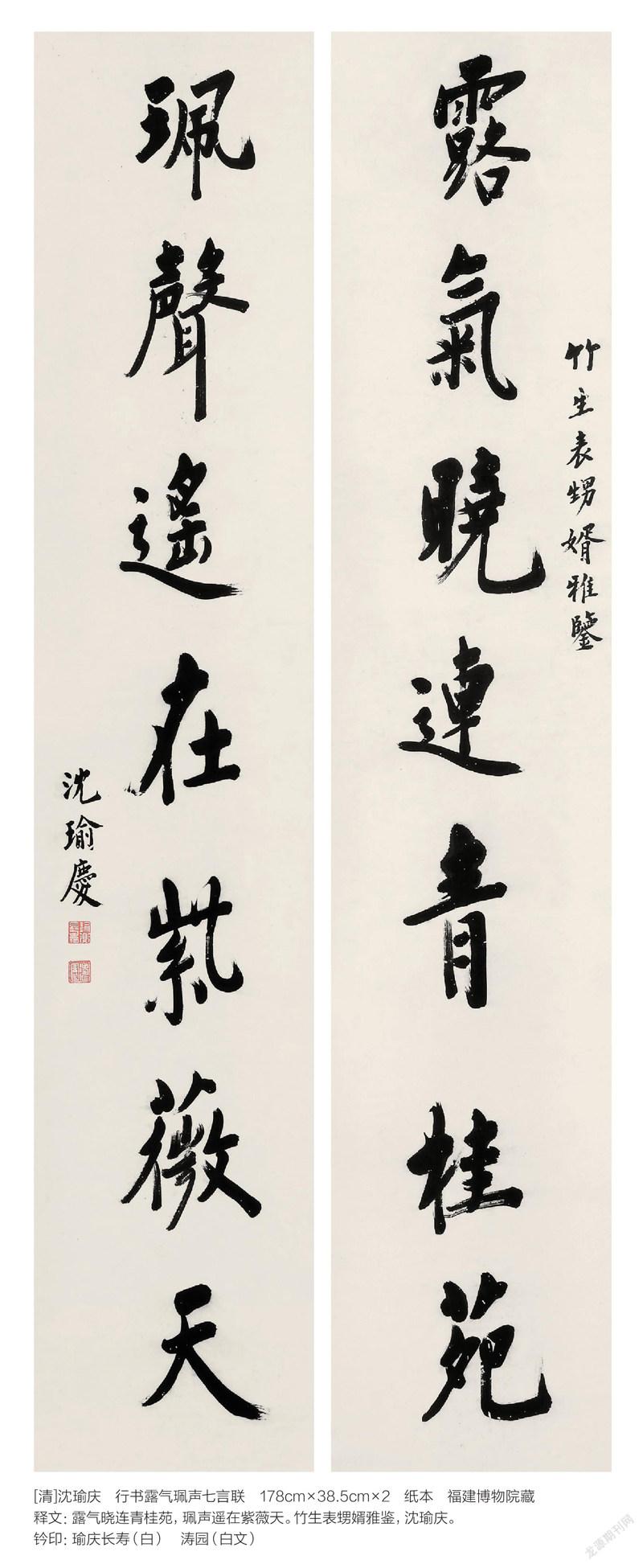

沈瑜庆(1858—1918),字志雨,号爱苍、涛园。福建侯官县(今福州)人。沈葆桢第四子,娶刘齐衔之女刘拾云为妻。清光绪十一年(1885)举人,贵州最后一位巡抚。故居今宫巷26号。

叶在琦(1866—1907),字肖韩,又字穉愔。福建侯官县(今福州)人。生于“世翰林”之家。清光绪十一年(1885)进士,选授翰林院检讨,派充贵州学政。光绪二十七年(1901),应闽浙总督许应骙之聘,任全闽大学堂监督,在省考选贡、童生,择优入学。光绪二十九年(1903),又以凤池书院改名福建高等学堂。增建讲堂、宿舍,添置仪器、标本,充实设备。时新学初兴,着意培育新型人才,奖掖优秀,选送京师大学堂或赴日留学,又派教员赴日本考察。光绪三十一年(1905),奉调进京,补御史。两年后病逝。著有《穉愔诗钞》等。

许友(1615—1663),原名宰,字介有,号瓯香,侯官人。诗书画皆善,举孝廉,不仕,以诸生终。少师倪元璐学。晚慕米芾为人,构米友堂祀之。友工书善画,诗尤孤旷。钱谦益尝录其诗于《吾炙集》中。王士祯、朱彝尊亦称赏之。著有《米友堂诗集》行于世。

许友与著名学者周亮工相友善,《中国书法史·清史卷》:“许友擅长书法,尤以草书奇逸纵肆,面目突出。其风格属于晚明新派,面貌接近王铎,但用笔变本加厉,迅疾而下,气势猛烈。结字、布局方面,更是恣意挥洒,不事安排,往往打破常见规律,字形或瘦长或方扁,字距紧密,行距拥靠,往往通篇如天花乱坠,变幻莫测,显示作者过人的胆魄和特立不群的胸襟。”前人称其书“多狂草,而真意涌出,视张二水、王孟津有过之而无不及也”。许友父许豸,明崇祯四年(1631)进士,善画松石。

许遇(1650—1719),许友子,字不弃,一字真意,号花农,又号月溪。侯官人。顺治间岁贡生,康熙四十三年(1704)以资授陈留知县,有善政,不久调长洲,亦颇有政声。善书画,尤喜写梅竹松石,山水亦佳。著有《紫藤花庵诗钞》一卷、《养根集》十卷等。许遇家学渊源,其家从许遇祖父起绵延七代出了13位诗人,不少还兼善书画。

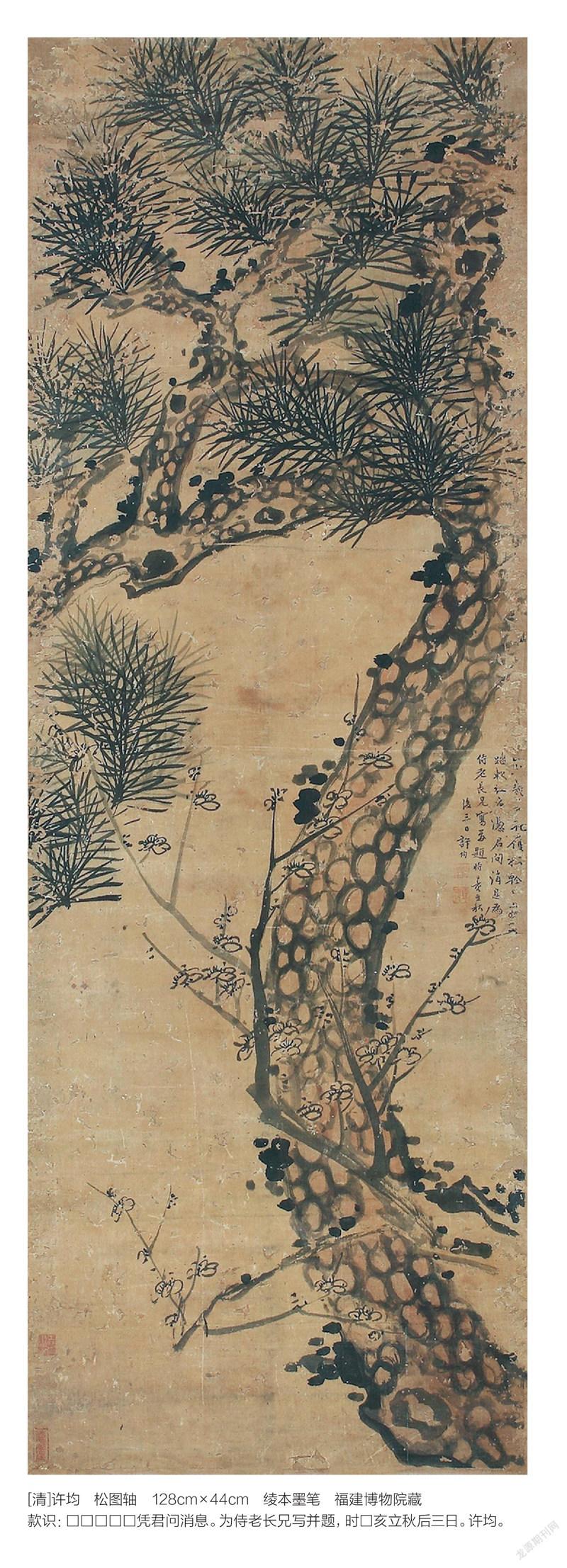

许均(生卒年不详),许遇子,许友孙,字叔调,号雪邨。福建侯官人。康熙五十七年(1718)进士,改翰林院庶吉士,官吏部主事,擢礼部郎中。性严正,勇于任事。著有《玉琴书屋诗钞》,《清史列传》传于世。闽中以诗世家者,皆称“许氏”。诗书画秉承家学,其妻廖淑筹,亦工诗书善画梅。其家族还有许鼎、许玉臣、许琛等均善诗书画。

郭纲,字朝纪(《福建通志》作字笔纪),又字因三。福建福清人。学画于何泓,能得其笔法。善写照,兼工佛像、山水,老而益精。

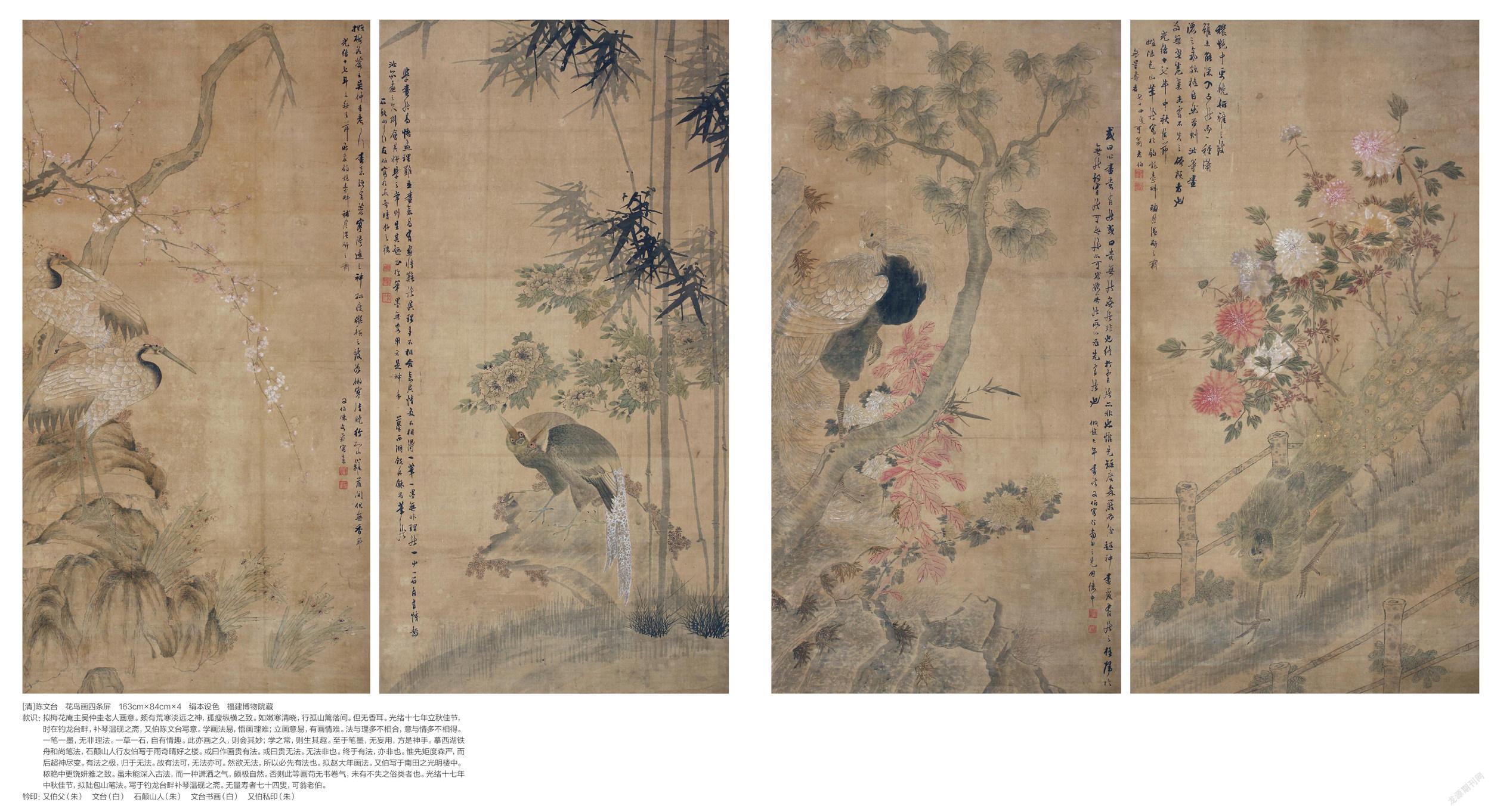

陈文台(1816—1899),字又伯,号石颠山人。福建侯官人。工书能诗,善花鸟画,为诏安汪志周、谢颖苏高足。花鸟冷逸清雅,似其师汪氏;墨竹受汪、谢二氏影响,自成一格。其画作常有长跋,善画论,提倡传统。林纾即其入室弟子。

邱士泉,艺术活动于同治至光绪年间,字友石。清末闽县(今福州)人。善山水、人物,民间职业画师。因生活所迫,曾作工艺画,如为皮箱作漆画描金索资度日。相传士泉不长书法,题识辄倚人为之。

严复是一位优秀的翻译家,同时期的闽地还有一位出色的翻译家,他就是林纾。两位翻译家意外地在艺术上都保持了“传统”,严复坚守“帖学”,林纾则是延续了“四王”山水画的余绪。

林纾(1852—1924),初名群玉,字琴南,号畏庐,福建闽县人。光绪八年(1882)举人。工诗及古文,以译外国小说一百八十余种著称于世。擅山水,又能花鸟。平生以译书为业,鬻书画文章自给。

林纾即是19世纪末推动晚清闽籍画坛发展的重要人物之一。与我们普遍理解的画家不同,甚至与晚清大部分文人画家不同,林纾是一位“非典型”的晚清文人画家,他深谙中国传统文化,同时又与友人们合作将西方小说翻译成中国白话小说,是中国近代文坛的开山祖师及译界泰斗。深厚的文学功底以及对自然之美的独到领悟,奠定了林纾对于画面意境的良好把握能力。他在创作山水作品时,善于营造萧疏淡远的文人画境界,其自题画诗也成为其绘画作品中不容忽视的亮点。

何振岱(1867—1952),字梅生,号心与、觉庐、悦明,晚年自号梅叟。福建侯官县(今福州)人。师从名儒谢章铤,清光绪二十三年(1897)举人,被江西布政使沈瑜庆聘为藩署文案。辛亥革命后在福州主纂《西湖志》兼《福建通志》。何振岱擅画能琴,书法熔碑帖于一炉,功力深厚。诗作成就亦高,以其深微淡远、疏宕幽逸的诗歌美学在闽派中独树一帜,是“同光体”闽派的殿军人物。

二、莆仙艺坛

莆仙,即福建的莆田、仙游,明清时为兴化府,位于福建中部海滨一隅,操独特兴化方言,即莆仙方言。这里文风鼎盛,自古“十室九书堂”,历史上科甲冠于八闽,素有“文献名邦”之誉。闽籍书法家真正能在全国占有一席之地且光照百代的首推莆仙地区的北宋大家蔡襄,蔡氏之后书家灿若晨星,高手辈出。

明代因数位皇帝喜好书法,崇尚帖学,行草书体成为主流,蔚然成风,致“明人尚趣”一说,莆仙地区书家有周瑛、黄约仲、周瑄、宋珏等。画坛上先后有李在、吴彬、宋珏、曾鲸、赵珣等多位书画名家,各呈异彩,在中国画史上占有重要一席。

清代莆仙地区商贸繁荣,出现艺术与社会生活密切结合的特点,职业画家居多,主要特点为创作的尺幅巨大,题材以道释画、肖像画、历史故事画为主。同时因历史文化积淀深厚,文人士大夫善画者亦多。清代是我国书法的集大成时期,近300年来,清人一直致力于碑学和帖学的大论战,可把清代书法大略分为早、中、晚三个时期。早期为过渡时期,帖学盛行,也是碑学潜伏期;中期是碑学兴起的革新期;晚期则是碑学大盛时期,帖学式微。此期间,书法学派杂陈、新旧交替、流派众多、蔚为壮观,郭尚先的书法成就是在这种大环境下形成的。据康有为考,莆仙地区郭尚先的书法,大盛于时,是清一代贯穿帖学的著名书法家之一。

宋珏(1576—1632),字比玉,福建莆田人,寄居金陵。明代書画家,工诗文书法、篆刻,擅画山水,尤擅画松树,遒劲秀挺,为世人称誉,兼善分隶,苍老雄健,骨法崭然,是典型的文人画家。《列朝诗集》称:“珏善八分书,规模〈夏承碑〉,苍老雄健,骨法斩然。”《艺舟双楫》评其“分及榜书能品上”。

朱继祚(1593—1649),字立望,号胤岗。福建莆田县横塘(今莆田市黄石镇横塘村)人。明万历四十七年(1619)进士,改庶吉士,历礼部右侍郎。善与人交,同辈以长者尊事之。攻声诗,精书法(《莆田县志》)。

吴彬(1550—1643),字文中、文仲,别字质先,别称文中父。自号壶谷山樵、遵道生、织履生、一枝栖、枝隐生、枝隐居士、枝隐庵主等。福建莆田人。流寓金陵(今南京),万历(1573—1620)年间,以善画荐授中书舍人,历工部主事。人物、山水、花鸟皆精,尤善画佛像。善写篆隶体字。画山水不临摹古本,而是对景写实,结构布置都十分奇突别致,气魄雄伟。所画佛像奇状古拙,又善画白描人物,笔墨秀雅端丽。吴彬画艺深得神宗赏识,画作多藏于宫内,民间极少见。

吴彬是晚明人物画“变形主义画风”和“复兴北宋经典山水画风”的主要倡导者和领导者之一,享有“画仙”之誉,其笔下的山水作品气势撼人,布置不摹古,佛像人物形态怪诞,迥别前人,在学界有“不逊于宋代巨匠”的赞誉。

赵珣,原名之璧,字十五,后改名珣,字枝斯。福建莆田人。工诗,山水近倪瓒,花鸟、凫雁,生动可观。初治举子业,嗜古好奇,与时不合,遂弃去。胸中磊砢之气,发之于诗歌,清幽激楚,兼爱写凫雁,沆漭中飞鸣生动,书亦娟韵可观。珣不乐以书画名。当道有求者,非其意,不肯作。平生严取予,寡交游,与三山商孟和为挚友。歿,偕葬于福州西郊。石仓曹学佺尝谓孙昌裔曰:“吾平生阅人颇多。求其超然高洁,有东晋名士风如赵枝斯,指不多屈也。”其为当时推重如此。见于《明画录》《莆田县志》等。

曾鲸(1564—1647),字波臣。福建莆田人,流寓金陵。擅画肖像,注重墨骨,层层烘染,所画人物肖像形象逼真、栩栩如生,有“如镜取影,俨然如生”之誉。从学者甚众,遂形成波臣派。

曾鲸在肖像画法上有杰出的贡献,强调骨法用笔,坚持以墨线和墨晕为骨,同时借鉴西洋画法,以淡墨渲染出阴影凹凸,从而创造出具有中国气象的肖像画,是传统白描平面上色的技法突破,影响深远。

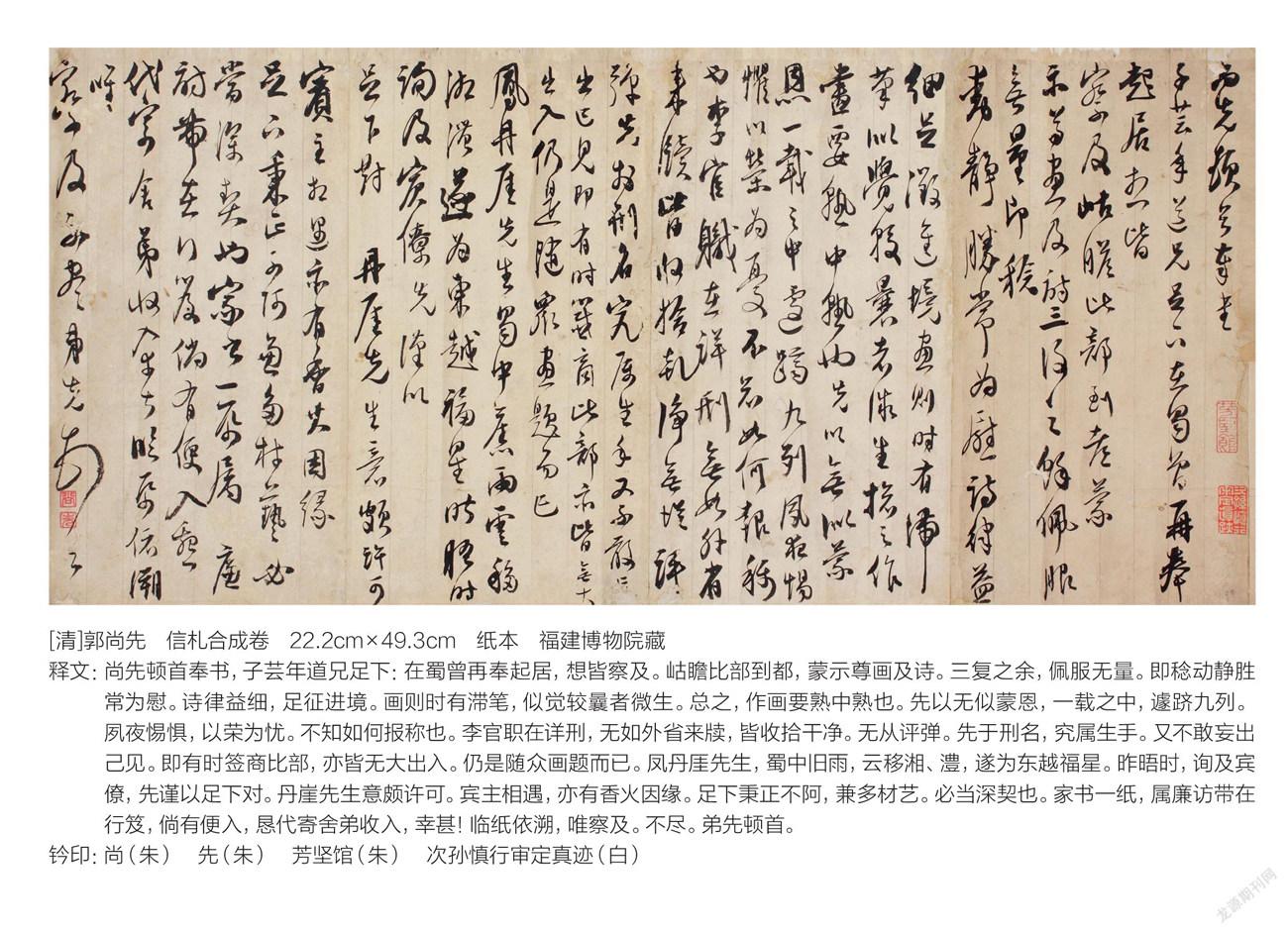

郭尚先(1785—1832),字符开,号兰石,福建莆田人。嘉庆十四年(1809)进士,官至大理寺卿,礼部侍郎。精鉴别,书似欧阳询,以骨力胜,间作小楷,颇深别趣,仿米襄阳、董华亭,功夫老到,兼工兰竹。著《芳坚馆题跋》《增默庵遗集》。

《清史列传》本传记载:“尚先博学善属文,与林则徐交莫逆,在翰林时,想与研究舆地、象纬及经世有用之学,尤熟于郑樵《通志》......工书法,尝为仁宗所赏识,四方求书者无虚日。高丽、日本争相购致。及卒,谕尚书白镕曰:‘郭尚先学问人品俱好,性狷介,不苟取’。”他少时学书至勤,每夜临欧阳询《醴泉铭》一过。入京后,无帖不临,晨备墨一升,至晚则尽。清学人龚显曾云:“兰石先生以工八法名嘉、道间,作字甫脱手,辄为人持去,片缣寸楮,咸拱璧珍之。书法娟秀逸宕,直入敬客《砖塔铭》之室,行书嗣体平原《论坐帖》。中年以后,几与董思翁方驾齐驱。”

三、闽南艺坛

明清闽南艺坛,指福建南部泉州、漳州两府的书画家群。闽南历史悠久,有独特的民俗文化,讲闽南语系方言。宋元时期泉州港就是世界上最大的港口之一,被誉为“海上丝绸之路”的起点。漳州与之毗邻,素有“鱼米之乡”的美誉。整体经济发达,文化繁荣。

如果说莆仙地区的蔡襄是闽籍历史上的第一个领袖群伦的大书家,那么在明一代的闽籍书家中,能继蔡襄之步,登上中国书坛一流之榜者,则为张瑞图、黄道周。此二人皆是法古开新的大家,作为书法艺术革新者,他们均善水墨大写意画。

清代闽南艺坛继承了明代艺术成就并继续发展,独具特色的是清中期以后指墨画家群及诏安画派的崛起。指画创于清初高其佩,其画法于乾嘉间的闽南画坛颇为盛行,以陈少逸、叶文舟、陈邦选为著称。著名画家沈锦洲及其弟子沈瑶池、谢颖苏等开创的“诏安画派”,融入了“海上画派”和“岭南画派”等各家精髓,作品兼工带写,雅俗共赏。

张瑞图(1570—1641),字无画、长公,号二水、白毫庵主人,福建泉州晋江人。万历三十五年(1607)进士,官礼部尚书兼东阁大学士。善画山水,法黄公望,亦工佛像。其书法艺术独辟蹊径、异于前人,用笔多翻折,线条方扁,结体横斜,运笔急落疾收,少有迟滞顿挫,通篇不激不厉,隽永洒脱。在章法上,则以明代竖轴草书中较为常见的章法,刻意在竖列之间疏松距离,字间连笔却流畅紧密,给人以独特的审美体验。与邢侗、米万钟、董其昌合称“晚明四家”。

张瑞图的行草书别具一格,是历史上独具个性的书法家之一。张宗祥在《书学源流论》里说:“张二水,解散北碑以为行、草,结体非六朝,用笔之法则师六朝。”《桐陰论画》云“瑞图书法奇逸,钟王之外,另辟蹊径”。梁巘《评书帖》中指出:“(张)圆处悉作方势,有折无转,于古法为一变。”

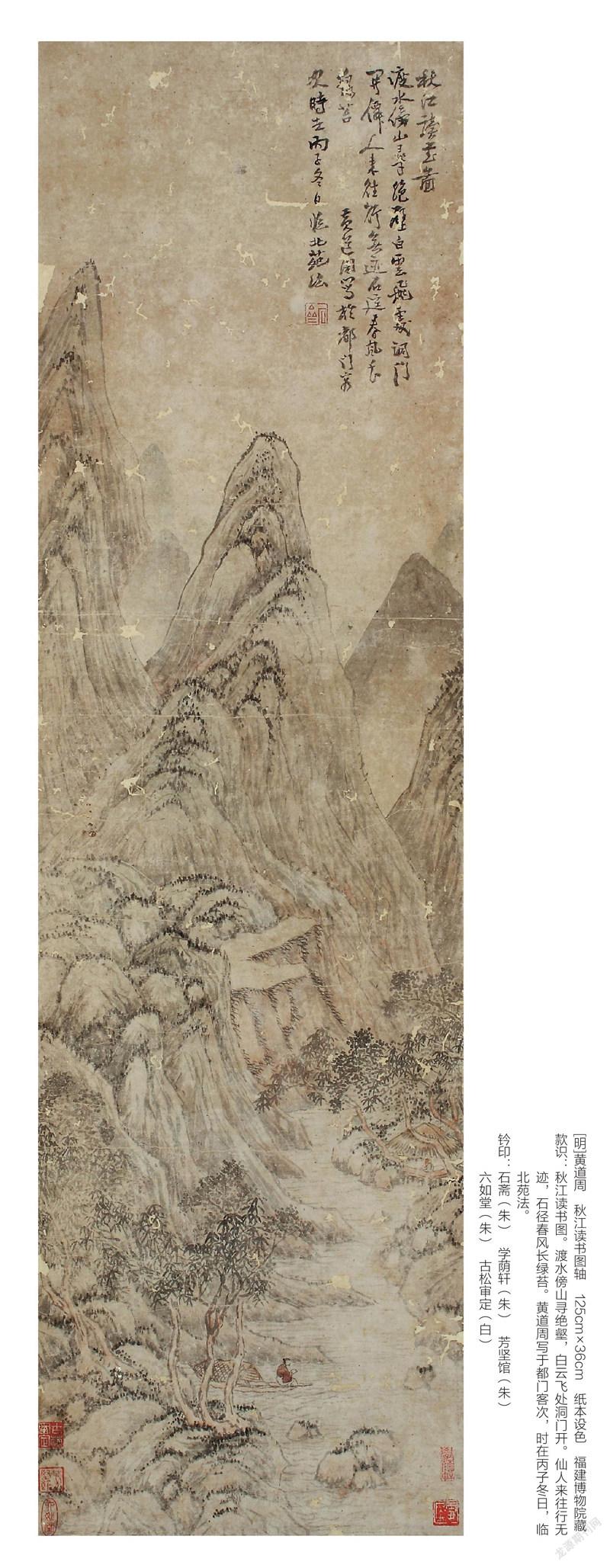

黄道周(1585—1646),字幼平、螭若,号石斋,漳浦人。明天启二年(1622)进士。忠鲠负气节。崇祯时,以上疏廷争,斥为民。福王时,官礼部尚书。南都亡,在福建拥立福王,拜武英殿大学士。率师出衢州,遇清兵战败被俘,殉难于南京。学贯古今,以正儒术为己任,尤以文章风节高天下。其诗文敏捷、书风峭厉劲遒,画格淋漓奇古,自成一家。性存重孝,尚气节,不媚权势,立朝守正,清直敢言。著有《易象正》《石斋集》。

黄道周博学多艺,是明末著名学者,精通经史、诗赋、天文、历法与数学。他于书法各体兼善,以小楷、行草最负盛名。其“楷格遒媚,直逼钟王”(《快雨堂跋》语)。“行草笔意离奇超妙,深得二王神髓。”(《桐阴论画》语)宋荦《漫堂书画跋》评其楷法“意气密丽,如飞鸿舞鹤”。正如“书为心画”“书如其人”,黄道周是人品和书品均臻完美至善的实践者,此则张瑞图所不及。黄道周继室蔡玉卿,能书画,其沉浸道周书法,所作真行各体俨然具其夫神韵。祝嘉于民国时所编《书学史》一书,蔡玉卿是唯一入录的闽籍女书家。

蔡世远(1681—1734),字闻之,号梁村。清漳浦县人。因世居漳浦梁山,学者称“梁山先生”。蔡世远世代书香,少承家学,博览群书,精研经史,是宋代理学家蔡元鼎的后裔;祖父蔡而熤,是明代重臣、著名学者黄道周的学生;父亲蔡璧,拔贡生,任罗源县教谕,后受福建巡抚张伯行之聘主持福州鳌峰书院,弘扬程朱理学,成就甚众。书法学颜真卿《争坐位帖》,沉厚稳重,其书世所罕见。梁章钜在《吉安室书录》忆其曾得蔡世远墨迹,携京请翁方纲题识,翁氏冁然说:“此等墨迹题字,必须庄容极意为之,岂可率易。”可见当时人已对蔡及其书敬重如此。

吕世宜(1784—1855),字可合,晚年号不翁。祖籍清代马巷厅金门西村,故又号西村。父亲吕仲诰早年随祖父移居厦门,后又返回金门暂住。清乾隆四十九年(1784),吕世宜出生于金门。道光十七年(1837)被聘为台湾淡水富豪林国华兄弟的老师。林氏建板桥别墅,亭园联额,多出其手。他一生大部分时间居住在厦门,晚年在厦门病逝。吕世宜是清代闽台两地著名的书法家,有“台湾金石学宗师”之称。

蔡远,字自远,号天涯,又号紫帽山人。福建晋江人,客居江苏常熟。早期学山水于王翚,得其指授。画牛与杨晋并驾。点色风华,笔情幽雅,评者谓“脱尽闽中画习”。

汪志周(约1800—1886),字瘦石,号瘦石山人。福建诏安县人。清道光至光绪年间诏安派著名画家。擅山水,精花鸟。

沈瑶池(约1810—1888),字古松。福建诏安人。善画人物、花鸟,尤长于画鹰。人物沉雄苍劲,用笔豪放,花鸟孤冷淡雅,自成一格。

谢琯樵(1811—1864),名颖苏,号懒云,字采山。福建诏安人。二十岁后改为管樵,三十岁后更字为琯樵,号书画禅、懒云山人、懒樵、北溪渔隐。近代文学家林纾称他的“人物、山水、兰竹,皆入能品”,是“诏安画派”的代表画家,曾多次去台湾讲学,并设计板桥林园。被推崇为台湾古今七十多个花竹画名家之一。最早将诏安书画艺术带到台湾的是谢颖苏,因而被誉为“台湾美术的开山祖师”。

沈镜湖(1858—1936),又名天然,号慎草山人。福建诏安人。善人物,兼作博古、山水、花卉、走兽。赋色喜用花青、赭石,画作流传于中国闽粤台地区和东南亚各国。他是画家沈耀初的启蒙老师。作品曾获“巴拿马国际博览会奖”。

四、闽北艺坛

闽北地区与浙东毗邻,是古代福建与中原文化沟通的要地,素称“福建文化走廊”,传统文化积淀深厚。故宋以降闽北的建阳、建安(今建瓯)、浦城、邵武等地已成为八闽画坛的中心。明代初期,浙东书画艺术活跃,闽北画坛画风多受院风、浙派的影响,最著名的画家是隶属建安沙县的边景昭。他继承两宋“院体”工笔重彩的传统,画法工细,形象精确,富丽堂皇,仅在他家乡就形成了“边景昭画风”的群体,罗绩便是其中之一。

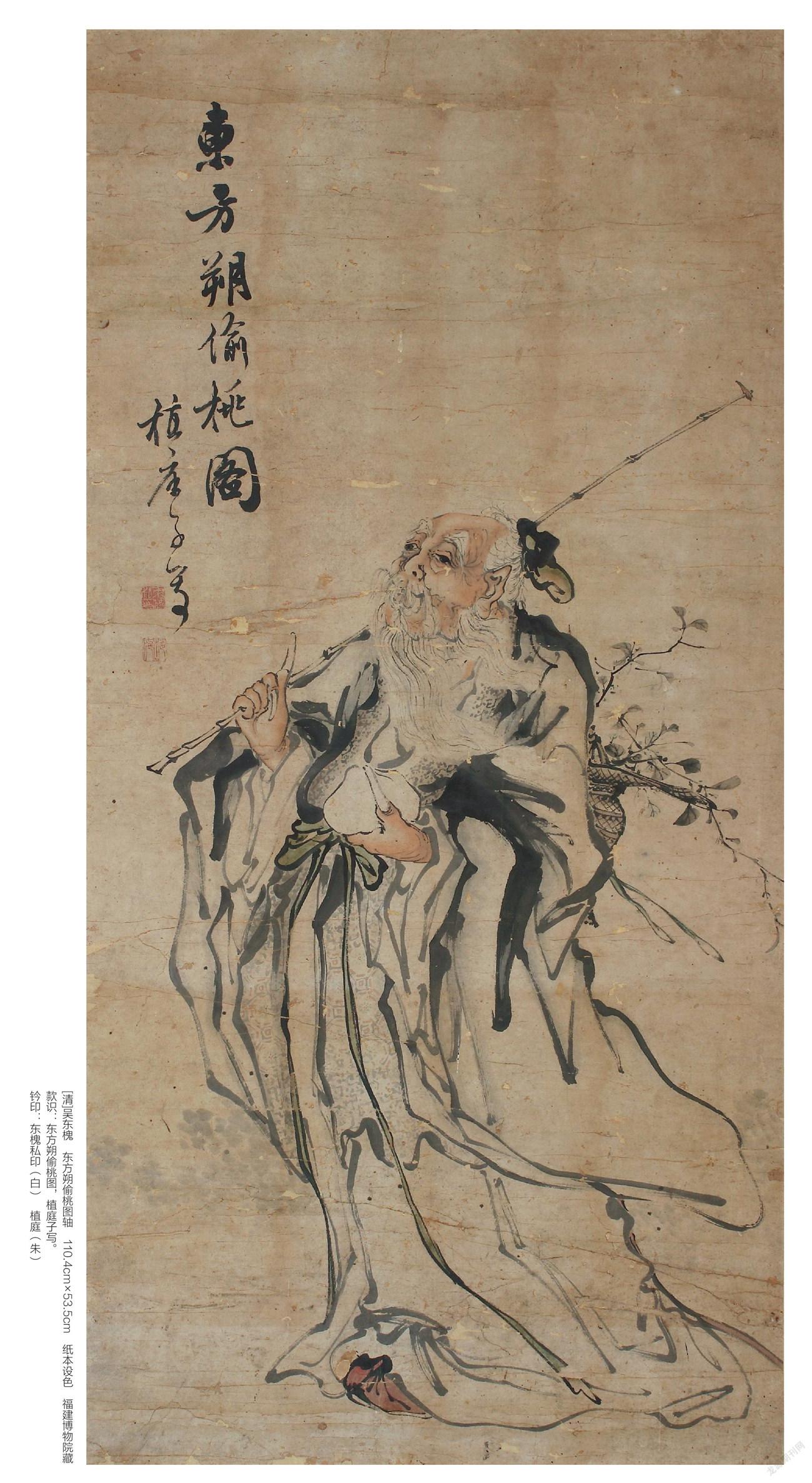

清代的闽北艺坛,画家队伍依旧庞大,画风融会了江南“吴门画派”风格,其中专于人物画者多为职业画家,技艺精熟且“一专多能”,但画作四处流散,文献也较少记载,如吴东槐、陈瓒等。吴东槐是清末的民间职业画家,画路广,人物、花鸟、草虫兼能,尤善写意道释和历史人物。

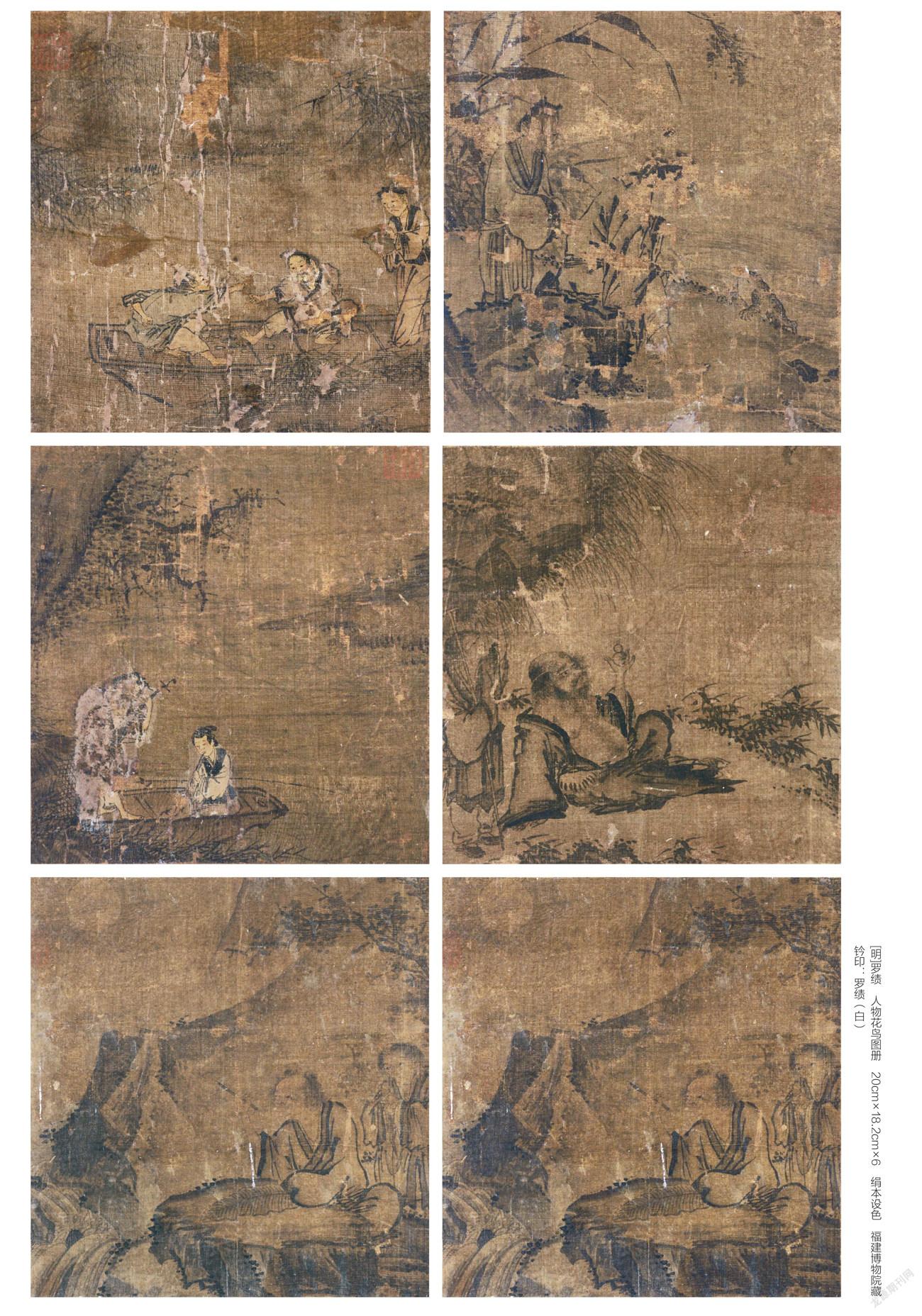

罗绩(生卒年不详),福建沙县人。善翎毛,工巧处绝似边文进。

吴东槐(1853—1904),号植庭。南平县(今南平市)王台乡人。幼颖悟,家境贫寒,应童子试未第,绝意仕途,立志绘画。其继承了“闽西三杰”的画风,所作仙佛、名士,简约萧疏,数笔神气逼真,成为清末闽北一带有影响的画家。

五、闽西艺坛

闽西地区,指以汀州府治为中心及所辖的长汀、宁化、武平、上杭、清流、连城、永定等县邑。这里是中原汉人最早入闽的聚居地,保留中原的方言和民俗文化,闽人称之为“客家人”“客家话”。明代闽西艺坛较不突出,至有清一代尤其是康熙至乾隆年间,闽西画坛异军突起,名家辈出,尤以上官周、黄慎和华岩为甚,后两位列入“扬州八怪”群体。他们有丰厚的文人素养,诗书画皆绝,不拘前人陈规,多艺多才,破格创新,大部分鬻画为生,其书画作品雅俗共赏,艺术造诣深厚,形成地域画风,影响八闽画坛。

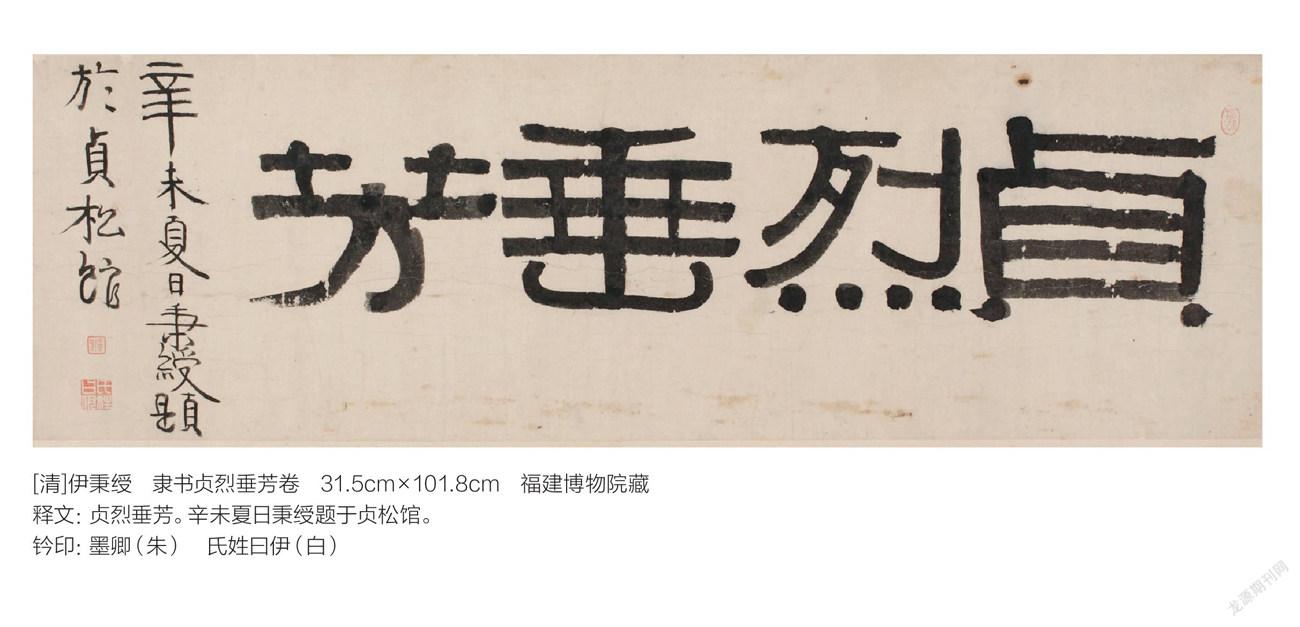

清朝268年书法史中,清书家或崇帖、或尊碑、或兼融碑帖,书家之众也风格迥异,其中“隶书热”兴盛不衰。在开拓隶书艺术新境界上,能登峰造极且影响最为深远的,当首推闽籍书家伊秉绶。他行楷隶俱工,尤以隶书成就登峰造极,名重于时。其隶书笔势方中带圆,方入圆出。方得温和,极见华滋韵致,毫无霸悍之味;圆得雄强,浑厚凝重,毫无软弱之气。这种笔势是汉篆的特征,也是颜体写楷书的方法写汉隶,成为汉之后学隶能自开面目的大家。康有为称其“分分隶之治,启碑法之门,开山做祖”。沙孟海先生评:“清人学颜......伊墨卿得其理。”伊秉绶作为这一时期具有划时代意义的书法家,以“莫可忘拙”的艺术主张开启了书法藝术的崭新局面。从伊秉绶肇始,再到其子伊念曾,以至于玄孙伊立勋,其严谨精拓、劲秀古媚的“伊隶”,深得汉碑浑厚沉实、古拙憨朴气象。华嵒(1682—1756),字秋岳,号新罗山人,

上杭人。他的诗书画,世称“三绝”。其书取法钟繇、虞世南。书字严谨端正,明丽清灵,与其画风相类,细致精工,朴实自然。

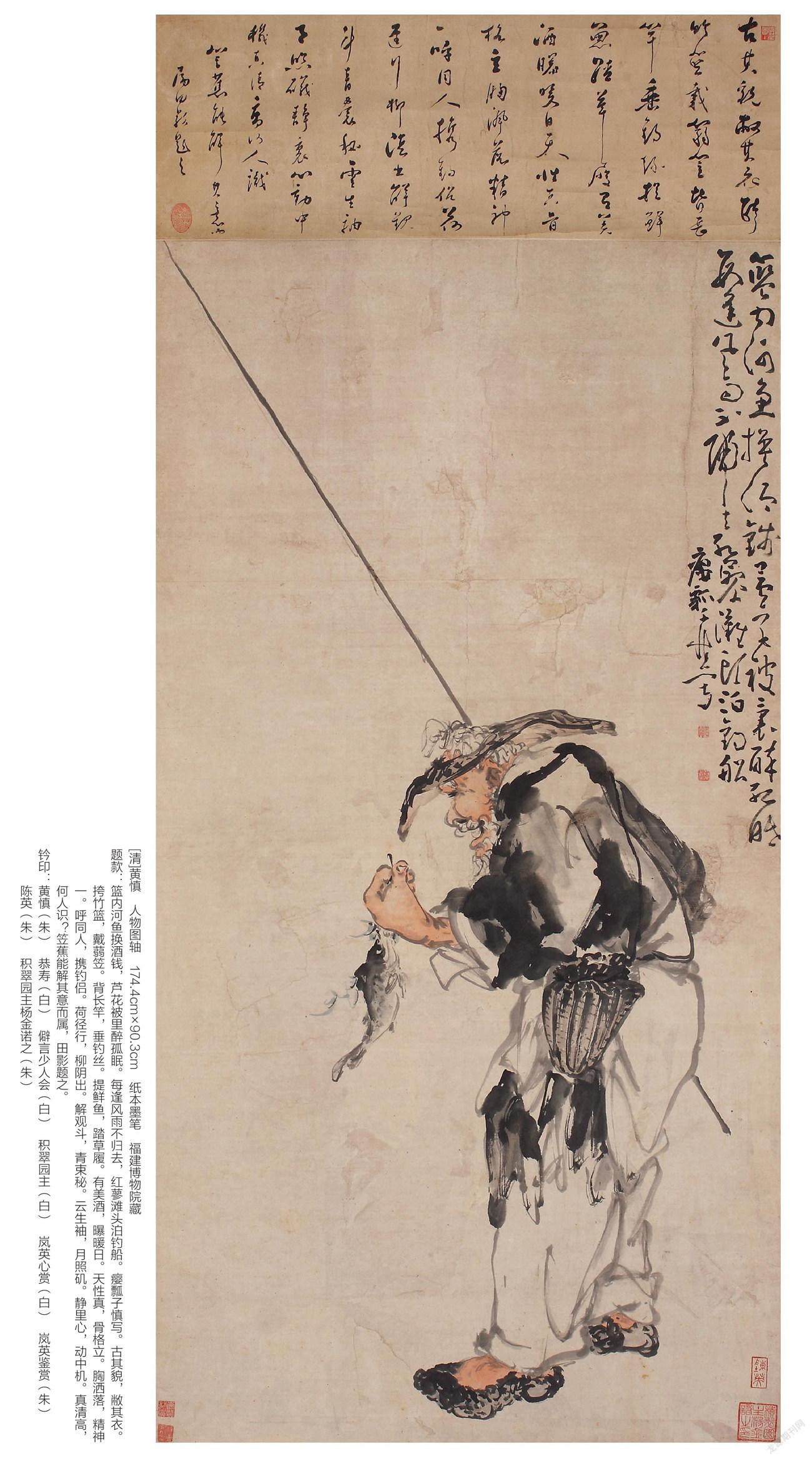

黄慎(1687—1770)字恭懋,号瘿瓢山人,福建宁化人,流寓扬州。幼丧父,以卖画为生,奉养母亲。初随上官周学画,后离家出游,游豫章,历吴、越,后至扬州鬻画,人争客之。画人物,多取历史人物、佛道、樵夫渔夫为题。早年工细,后参以怀素草书笔法,用笔粗犷,顿挫转折,纵横排奡,气象雄伟。亦偶有笔过伤韵者。间作山水、花鸟,得荒率之致。花鸟笔法洗练,形象概括,画风泼辣;山水境界开阔,重诗意表达。工草书。

伊秉绶(1754—1815),字组似,又字墨卿、默庵。清汀州府宁化(今福建宁化县)人。乾隆五十四年(1789)进士,历任刑部主事,惠州知府,扬州知府等职。嘉庆二十年(1815)被召入都,道经扬州时去世,年六十二。他工诗画,尤擅长隶书,是清代中叶一位政声卓著又在书法艺术上独树一帜、开宗立派的杰出人物。

李灿(1723—?),字明文,号珠园。福建武平县人。乾隆年间著名画家。能诗善画,又擅书法。工山水、花鸟,尤其擅长人物画,所画须眉历历可数,极为生动细致,形态逼真。有《珠圆集》《醉翁集》《八仙过海》等名作传世。

伊念曾(1790—1861),字少沂,号梅石。福建宁化人,秉绶子。清嘉庆十八年(1813)拔贡,官严州同知。工篆、隶、镌刻,兼写山水、梅花。卒年七十二。著《守研斋诗钞》《广印人传》《萍踪开记》。

结语

福建博物院馆藏书画作品及作者,其中不少为进士出身,文人士大夫占主流。纵观明清两朝及明清易祚期间五百余年的闽籍书画家,其笔墨气韵、整体画风各异,呈现多种风格并存、各个流派并举,个性鲜明、异彩纷呈的景象。

林纾在《春觉斋论画》中提出:“文有派别,然至竟陵、公安,敝极矣。画亦有派别......始恍然画理之精微,画学之博大,非区区一家一派所能尽......”对于“闽派”一说,方薰在《山静居画论》里谈到“人知浙、吴两派,不知尚有江西派、闽派、云间派。大都闽中好奇骋怪,笔霸墨悍,与浙派相似”。在书画史上,“闽派”主要是相对于“浙派”而言的。先有“浙派”之说,后才有“闽派”之题。而浙派形成于明代,“至明季,方有浙派之目。是派也,始于戴进,成于蓝瑛”(方薰《山静居画论》)。明清画坛名家辈出,上官周、华嵒、黄慎是闽籍书画家中具有开拓革新精神的代表,且对福建画坛影响深远。如果将福建绘画称为“闽派”,他们应是“闽派”的开创人,其中黄慎画风影响为最,继承者代不乏人。所以严谨地说,“闽派”一词主要被用于清初上官周、黄慎身上。黄宾虹在《籀庐画谈》谈论“闽派”时,谈的就是上官周和黄慎。

清末伊始举国各地艺坛都在“抱团”,京津派、海派、岭南派......一个地域逐渐形成同类或近似艺术风格的时候,闽地的艺术家们却在纷纷彰显自己的不同,汀州伊氏、陈宝琛、严复、林纾、郑孝胥......他们形成了各自的艺术面目,个性都相当鲜明,没有一个特别突出的领军人物,也没有形成相对集中的画风标准和理论体系,也难怪直到今日,我们仍然感叹“闽地书画不成派”,即难以整理出某种“共性”或“特点”。然,或许这样的“个性”,正是闽地书画的最大“共性”;各具特色,兼收并蓄,充满包容,也是闽地书画的最大“特色”。

坊间传闽人“门内一条虫,出门一条龙”戏谑的说法,闽籍书画家也大多是出了福建大门才扬名于后世,同时说明了闽人敢开拓、敢闯敢拼、敢推陈出新,一如“海纳百川、敢拼会赢”的福建精神—这大概就是闽籍书画能够不断焕发生机与光芒并蓬勃发展至今的重要原因之一。

真所谓:墨彩闽风,风情万种;闽派兼得,各具特色。

(作者为福建博物院副研究员)

责任编辑:欧阳逸川

[清]沈瑜庆行书露气珮声七言联178cm×38.5cm×2纸本福建博物院藏

释文:露气晓连青桂苑,珮声遥在紫薇天。竹生表甥婿雅鉴,沈瑜庆。

钤印:瑜庆长寿(白)涛园(白文)

[清]郑孝胥楷书百年万卷七言联169cm×37.5cm×2纸本福建博物院藏

释文:百年世德看乔木,万卷家藏有赐书。几士仁兄世大人之属,己未冬日,孝胥。

钤印:郑孝胥印(白)苏戡(朱)

[清]许遇松竹石三友图轴192cm×97.7cm绢本墨笔福建博物院藏

款识:□月许遇写。

[清]许均松图轴128cm×44cm绫本墨笔福建博物院藏

款识:□□□□□凭君问消息。为侍老长兄写并题,时□亥立秋后三日。许均。

[清]郭尚先墨兰图扇23.2cm×49cm纸本墨笔福建博物院藏

款识:乙酉五月九日,拟鸿宝先生笔为望坡老前辈大人清正,囗馆后学,尚先。

钤印:兰石写兰(白)

[清]郭纲山水画扇面24.5cm×53.5cm纸本墨笔福建博物院藏

款识:癸卯仲冬写于一草轩,因三纲。

钤印:郭纲(白)笔纪(朱)

[清]邱士泉渔家生涯扇23.5cm×49.2cm纸本设色福建博物院藏

款识:一尺鲈鱼新钓得,渔家此日有生涯。时在光绪庚寅又二之月作于□南彩气山斋,即应肖彭大哥雅属正之,太姥山麓醉笔。

钤印:士泉(白)友石(朱)乐琴书(白)

[清]谢琯樵墨竹扇面23cm×49cm纸本墨笔福建博物院藏

款识:苍梧从狩未曾还,异种临流一带怀。任尔波涛飘不尽,尚余劲节晕斑斑。拟板桥画法,蕉又笔。

钤印:知余拙是真(朱)琯蕉书画(朱)

[清]陈文台花鸟画四条屏163cm×84cm×4绢本设色福建博物院藏

款识:拟梅花庵主吴仲圭老人画意。颇有荒寒淡远之神,孤瘦纵横之致。如嫩寒清晓,行孤山篱落间。但无香耳。光绪十七年立秋佳节,时在钓龙台畔,补琴温砚之斋,又伯陈文台写意。学画法易,悟画理难;立画意易,有画情难。法与理多不相合,意与情多不相得。一笔一墨,无非理法。一草一石,自有情趣。此亦画之久,则会其妙;学之常,则生其趣。至于笔墨,无妄用,方是神手。摹西湖铁舟和尚笔法,石颠山人行友伯写于雨奇晴好之楼。或曰作画贵有法。或曰贵无法。无法非也。终于有法,亦非也。惟先矩度森严,而后超神尽变。有法之极,归于无法。故有法可,无法亦可。然欲无法,所以必先有法也。拟赵大年画法。又伯写于南田之光明楼中。秾艳中更饶妍雅之致。虽未能深入古法,而一种潇洒之气,颇极自然。否则此等画苟无书卷气,未有不失之俗类者也。光绪十七年中秋佳节,拟陆包山笔法。写于钓龙台畔补琴温砚之斋。无量寿者七十四叟,可翁老伯。

钤印:又伯父(朱)文台(白)石颠山人(朱)文台书画(白)又伯私印(朱)

[明]宋珏草书册笺纸福建博物院藏题笺:宋比玉书讽赋真迹莆阳桐云轩藏张宪章补签

释文:讽赋:“楚襄王时,宋玉休归。唐勒谗之于王曰:‘玉为人身体容冶,口多微词。出爱主人之女,入事大王。

愿王疏之。’玉休还。王谓玉:‘为人身体容冶,口多微词,出爱主人之女,入事寡人,不亦薄乎?’玉曰:‘臣身体容冶,受之二亲。口多微词,闻之圣人。臣尝出行,仆饥马疲。正值主人开门。主人翁出。妪又到市。独有主人女在,女欲置臣堂上,太高;堂下,太卑。乃更于兰房之室,止臣其中。中有鸣琴焉。臣援而鼓之,为《幽兰白雪》之曲。主人之女翳承日之华,披翠云之裘,更被白縠之单衫,垂珠步摇,来排臣户曰:“上客日高,无乃饥乎?”为臣炊雕胡之饭,烹露葵之羹,来劝臣食。以其翡翠之钗挂臣冠缨。臣不忍仰视。为臣歌曰:“岁将暮兮日已寒,中心乱兮勿多言。”臣复援琴而鼓之,为《秋竹积雪》之曲。主人之女又为臣歌曰:“内怵惕兮徂玉床,横自陈兮君之傍。君不御兮妾谁怨,日将至兮下黄泉。’”玉曰:‘吾寧杀人之父,孤人之子,诚不忍爱主人之女。’王曰:‘止!止!寡人于此时亦何能已也?’”崇祯四年五月夏至日,试戴氏笔与松圆道人墨,因洗唐虞永兴洮河石砚,书风、讽二赋。时蒸热欲雨,深柳堂中凉风拂槛,亦互有乖合也。莆阳宋㲄比玉识事,似亦临世兄。

钤印:囗囗之印(白)字比玉(朱)老珏(朱)酒困(朱)张冶如收藏金石书画印(朱)老比(朱)张冶如收藏金石文字印(白)

[明]朱继祚草书诗轴167×85.2cm纸本福建博物院藏

释文:可是幽栖处,此中有寒猿。林源迷洞壑,烟树隔江村。杳霭潭龙伏,参差石豹蹲。料应松际月,夜夜独留痕。游马趵泉之三,继祚。

钤印:朱继祚印(朱)太史氏(白)

[明]曾鲸娄子柔像轴109.5cm×55cm纸本设色福建博物院藏

款识:子柔先生玉照。庚午秋九月波臣曾鲸恭绘。娄子柔先生名坚,嘉定人。与李流芳、唐时升、程嘉燧齐名。贡于国学,不仕而归。行敦学优,乡党推重。余读《嘉定四先生集》,盖尝思慕其为人。今春客维扬,得观此幅,小窗展对,肃起敬心。绘者曾波臣先生,莆田人,写真为其专长,遗笔亦不多见。拜瞻三日,遂典裘易之。匪独好古,亦景仰昔贤之微意耳。雍正乙巳五月重装。后学万经敬识。

钤印:波臣(白)万经私印(白)授一(朱)

[明]黄道周草书卷29.2cm×477.5cm纸本福建博物院藏

钤印:石斋(朱)道周氏(朱)洒光堂(朱)黄周(白)字云道窃比老彭(白)

[明]赵珣烟壑乱松图卷205.2cm×30.5cm绢本设色福建博物院藏

款识:松旁笑我几多年,难赴青山结胜缘。惟有画中心眼动,披寻岩壑种云烟。画来偏觉似乡山,老至仍难住此间。溪畔一湾堪布置,期身留与达人闲。狂雨之中,居近江水,滴沥之声,与波涛相接。此身若无所置。忽忆春来栖息,万松庵舍,寒涛打窗。漰湃千顷,与斯景不异。因写烟壑乱楸,图成卷帙。致赠广芝辞长,并题绝诗二章求教云。赵珣。

钤印:钝庵(朱)枝斯(朱)赵珣之印(白)

[明]黄道周、倪元璐行草书册26.4cm×12.8cm×18纸本福建博物院藏

[明]黄道周秋江读书图轴125cm×36cm纸本设色福建博物院藏

款识:秋江读书图。渡水傍山寻绝壑,白云飞处洞门开。仙人来往行无迹,石径春风长绿苔。黄道周写于都门客次,时在丙子冬日,临北苑法。钤印:石斋(朱)学荫轩(朱)芳坚馆(朱)六如堂(朱)古松审定(白)

[清]蔡远秋光山水图轴54.5cm×29.5cm绢本设色福建博物院藏

款识:如此秋光好,无人解清兴。独自抱琴来,弹与溪山听。壬辰九秋蔡远。

钤印:蔡(朱)远(朱)自怡(朱)

[明]张瑞图草书轴344cm×94.5cm纸本福建博物院藏释文:松下正疑君是鹤,濠上莫问我非鱼。瑞图。

钤印:张长公(白)兴酣落笔摇五岳(白)张瑞图印(白)

[清]吕世宜隶书对联133.5cm×31.8cm×2纸本福建博物院藏

释文:古怀超物外;逸趣得环中。弼夫二兄大人正,西村吕世宜。

钤印:吕世宜(朱)爱吾庐(朱)

[清]蔡世远行书轴145cm×42cm绢本福建博物院藏

释文:范文正公居南都学舍,昼夜苦学,未尝解衣就寝。夜或昏怠,则以水沃面。饘粥或不充,而公自刻益苦。居五年,遂大通六经之旨。为有宋第一流人物。梁村蔡世远。

钤印:蔡世远字闻之号梁村(白)太史之章(朱)

[清]何振岱墨竹图轴132.3cm×21cm纸本墨笔福建博物院藏

款识:寄补超农贤仲竹均斋壁,心与老人。

钤印:慎观书画(朱)

[清]黄慎人物图轴174.4cm×90.3cm纸本墨笔福建博物院藏

题款:篮内河鱼换酒钱,芦花被里醉孤眠。每逢风雨不归去,红蓼滩头泊钓船。瘿瓢子慎写。古其貌,敝其衣。挎竹篮,戴蒻笠。背长竿,垂钓丝。提鲜鱼,踏草履。有美酒,曝暖日。天性真,骨格立。胸洒落,精神一。呼同人,携钓侣。荷径行,柳阴出。解观斗,青束秘。云生袖,月照矶。静里心,动中机。真清高,何人识?笠蕉能解其意而属,田影题之。

钤印:黄慎(朱)恭寿(白)僻言少人会(白)积翠园主(白)岚英心赏(白)岚英鉴赏(朱)陈英(朱)积翠园主杨金诺之(朱)

[清]沈瑶池人物图轴103.5cm×54cm绢本设色福建博物院藏

款识:辛酉冬嘉平月,画于友兰书屋,古松瑶池。

钤印:瑶池之印(白)则仙父(朱)

[清]吴东槐东方朔偷桃图轴110.4cm×53.5cm纸本设色福建博物院藏

款识:东方朔偷桃图,植庭子写。

钤印:东槐私印(白)植庭(朱)

[清]汪志周山水图卷43.2cm×350.5cm纸本设色福建博物院藏

款识:丙戌菊秋仿宋人笔法,写于薇垣官廨。浦城汪志周。

钤印:潜(朱)草坞听琴(朱)

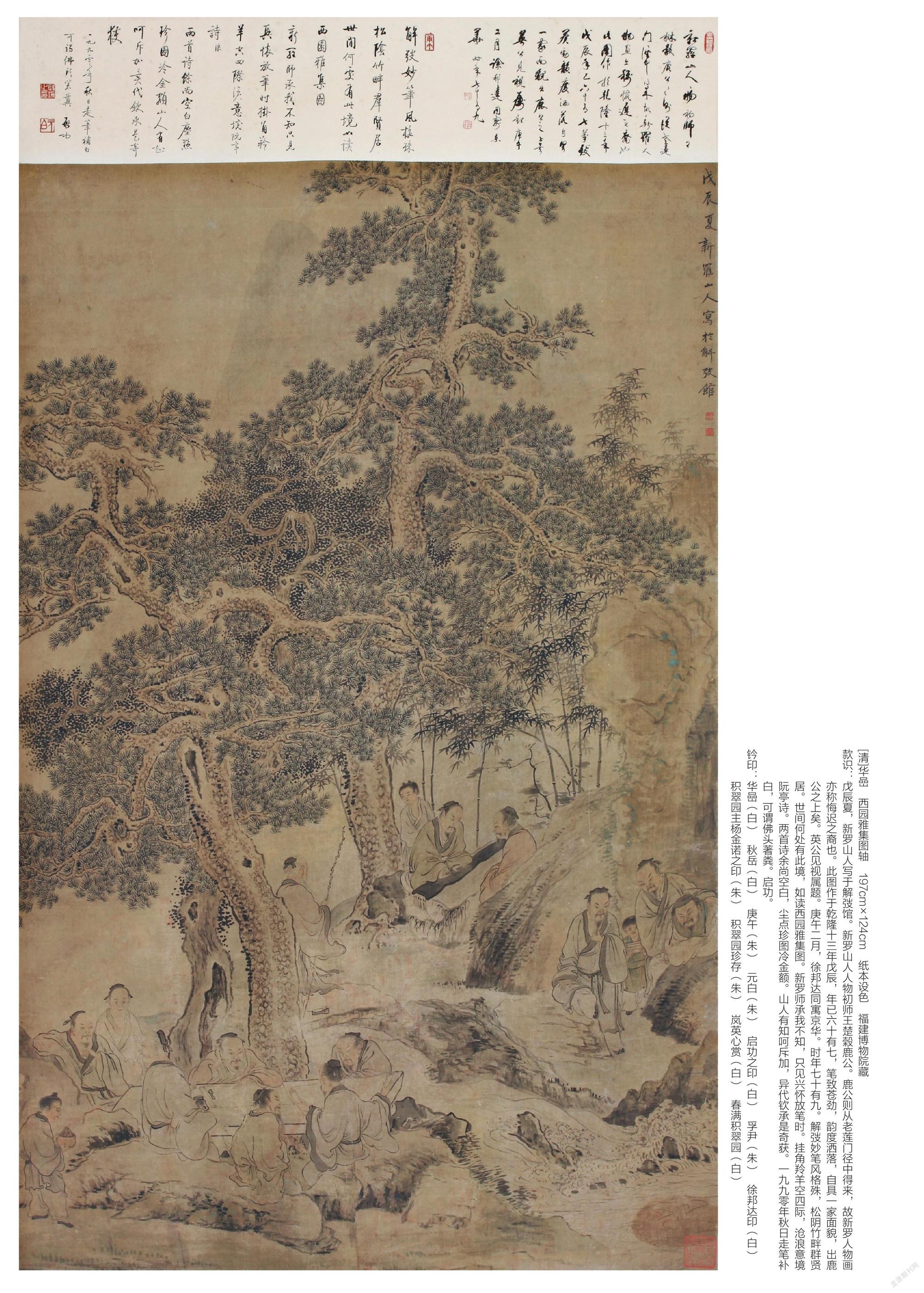

[清]华嵒西园雅集图轴197cm×124cm纸本设色福建博物院藏

款识:戊辰夏,新罗山人写于解弢馆。新罗山人人物初师王楚榖鹿公。鹿公则从老莲门径中得来,故新罗人物画亦称悔迟之裔也。此图作于乾隆十三年戊辰,年已六十有七,笔致苍劲,韵度洒落,自具一家面貌,出鹿公之上矣。英公见视属题。庚午二月,徐邦达同寓京华。时年七十有九。解弢妙笔风格殊,松阴竹畔群贤居。世间何处有此境,如读西园雅集图。新罗师承我不知,只见兴怀放笔时。挂角羚羊空四际,沧浪意境阮亭诗。两首诗余尚空白,尘点珍图冷金额。山人有知呵斥加,异代钦承是奇获。一九九零年秋日走笔补白,可谓佛头著粪。启功。

钤印:华喦(白)秋岳(白)庚午(朱)元白(朱)启功之印(白)孚尹(朱)徐邦达印(白)积翠园主杨金诺之印(朱)积翠园珍存(朱)岚英心赏(白)春满积翠园(白)

[清]沈镜湖乞丐图横披65.7cm×126cm纸本墨笔福建博物院藏

款识:岁在己未蒲夏上浣端午节前,仿新罗道人画意,于诏城南西溪吟香读画之轩。慎草山人镜湖戏笔。

钤印:沈天然画(白)

[清]林纾平台春柳图横披52.3cm×84cm绢本设色福建博物院藏

款识:平台柳色绿冥冥,柳外还施九子铃。华殿流尘长日掩,偏生婀娜向人青。琼岛春阴袅万丝,伤春正值我来时。无情烟日萧寥地,自拨长条读御碑。移盘无泪洒铜仙,脑木浮图尽得烟。再起渔洋定惆怅,灵和全不似当年。五龙亭外数经过,亭下游鱼唼小涡。飞絮岂关荣瘁感,化萍去就掖池波。丁巳春日,吾乡诸老为诗钟之会,以画灯为彩,得上第者取此。余为制《平台春柳图》并题四诗于其上。六桥补柳翁,林纾识。

钤印:畏庐(朱)

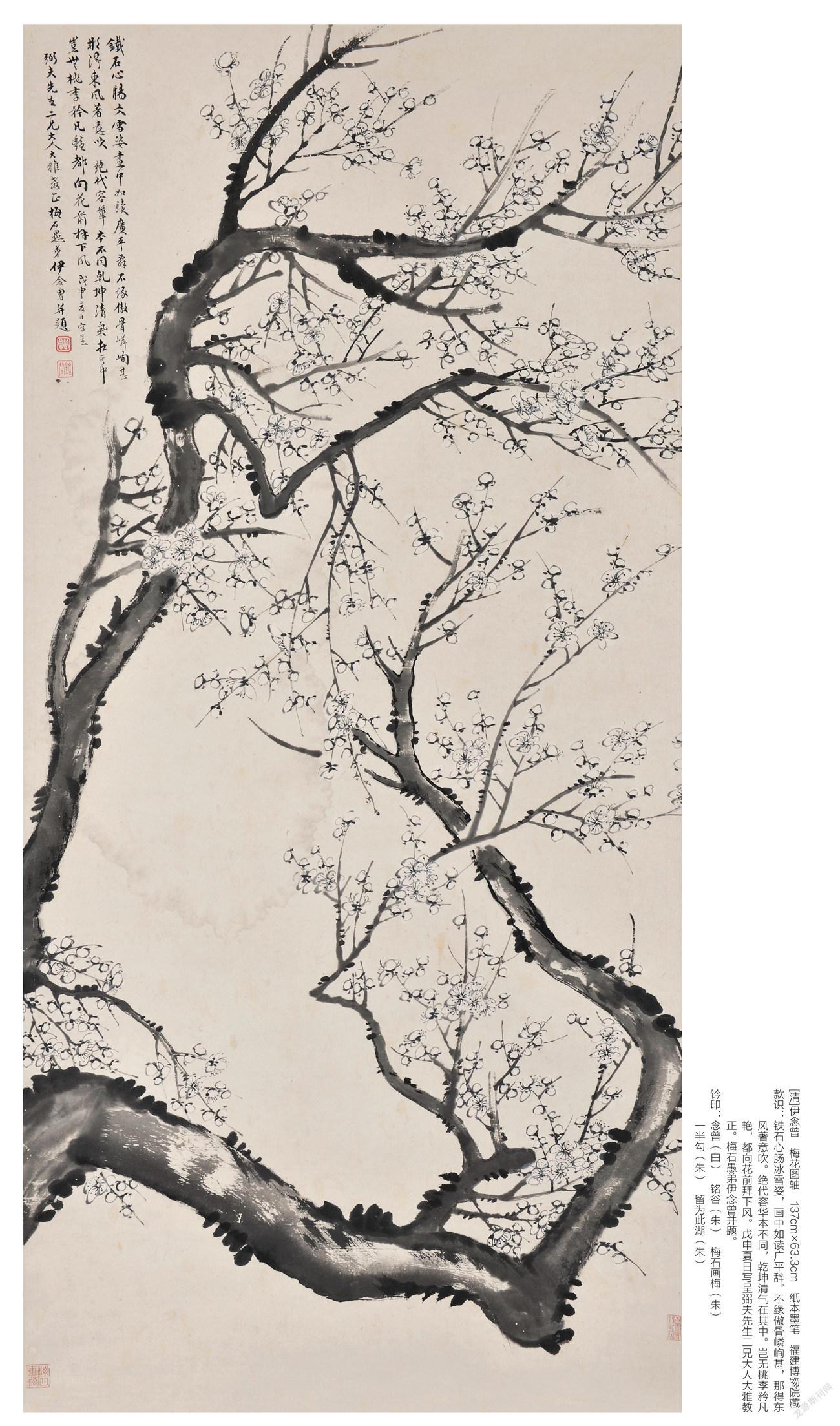

[清]伊念曾梅花图轴137cm×63.3cm纸本墨笔福建博物院藏

款识:铁石心肠冰雪姿,画中如读广平辞。不缘傲骨嶙峋甚,那得东风著意吹。绝代容华本不同,乾坤清气在其中。岂无桃李矜凡艳,都向花前拜下风。戊申夏日写呈弼夫先生二兄大人大雅教正。梅石愚弟伊念曾并题。

钤印:念曾(白)铭谷(朱)梅石画梅(朱)一半勾(朱)留为此湖(朱)

[清]李灿人物山水图轴110cm×50cm纸本设色福建博物院藏

款识:李灿写。

钤印:李灿之印(白)

[清]华嵒山水图册五开(选四)28.5cm×19.5cm×4纸本墨笔或设色福建博物院藏

款识:瑟瑟叶声浑似雨,依人涼月静于纨。药心抽绿商耘雾,花眼垂红欲酿寒。炯炯池光吞远树,萧萧天势络平漫。清谈寂后余孤影,汲得松涛浣肺肝。半湖春草微微雨,一艇寒烟软软风。都被野夫收拾得,可人诗境趣无穷。日晒香堤鸟语娇,寒烟著柳绿条条。东风未解西湖冻,春色先争过断桥。雨色秋山润,枫门阻客征。暮云千嶂合,栖鹭几星明。腥泼鱼吹浪,凉浇树饮冰。荒沙眠倒苇,聊尔系乡情。

钤印:华喦(白文)

[清]华嵒山水图册五开(选一)28.5cm×19.5cm纸本墨笔福建博物院藏

款识:千年古干赤龙缠,枝叶盘拿曳云烟。摩挲忽见寒涛泻,奔响还藏松树间。俄闻海底敲龙钵,软风吹起瑶池月。挥毫翦落秋水光,无数山川眼中发。茫茫海岳不能收,几回停笔心悠悠。始知腕底无丘壑,还向囊中索九州。须臾粉壁摇光彩,满楼墨雨倾帘钩。篝灯默默凭窗几,徙倚胡床思彼美。口罗帐下见灵根,石梁山断梦魂里。

钤印:华喦(白文)