城市群多中心性与绿色发展效率

张可云 张江

摘要 城市群是城市的空间组合,是中国推进新型城镇化和践行绿色发展理念的主要空间载体,其多中心性是否有利于提升区域绿色发展效率和实现协调发展?文章利用夜间灯光数据测度了城市群的多中心性,将三大污染排放指标作为非期望产出计算了 Malmquist‑Luenberger动态分解指数以考察城市群绿色发展效率的跨期变化。基于2004—2018年14个重点城市群的面板数据,实证研究了城市群的多中心性对成员城市绿色发展效率的影响。研究发现:①城市群多中心性对成员城市的绿色发展效率存在显著的门槛效应,且东部城市群的多中心性对成员城市的绿色发展效率起到促进作用,而中部和西部城市群的多中心性则对绿色全要素生产率起到抑制作用;②城市群多中心性对中间位序城市的绿色发展效率产生负面效应,但是对首位城市和位序靠后的城市产生正面效应,且该效应随城市经济位序后延而递减;③城市群多中心性对绿色发展效率產生先促进后抑制的作用,传导机制评估发现,城市群多中心性对成员城市绿色发展效率的“倒U 型”影响主要是通过知识溢出、科技创新和人力资本水平起作用。更改多中心指标、采用地形起伏度和1933年的铁路通车数据作为工具变量、更改方法为面板Tobit模型重新进行估计得到的结果没有实质性改变。基于上述发现,现阶段中国城镇化空间布局重在发展大城市和小城市之间的权衡,应综合考虑空间单元异质性,制定和实施差别化的城市群政策。

关键词 城市群;多中心性;绿色全要素生产率;城镇化空间布局;异质性

中图分类号 F292 文献标志码 A 文章编号1002-2104(2022)02-0107-11 DOI:10.12062/cpre.20210627

改革开放以来,中国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程。截至2019年末,中国城市个数已达684个,常住人口城镇化率达到60.6%,经济活动越来越呈现出在空间和地理上集中发展的特点[1],逐渐形成了以城市群为主体的区域发展格局。“十一五”时期,以城市群为空间载体的区域规划和区域政策开始实施。党的十八大以来,中央政府提出并实施了一系列城市群发展战略,城市群成为区域发展的主要动力和新型城镇化发展的主体。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,走中国特色新型城镇化道路要“以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展”,将“优化城市群内部空间结构,构筑生态和安全屏障,形成多中心、多层级、多节点的网络型城市群”作为“完善城镇化空间布局”这一任务的重要措施之一。城市群的多中心性通过影响资源要素的配置和流动对成员城市的发展产生较大影响,在规模经济的要求下,将资源集中在大城市似乎是更有效率的选择,多中心下资源向小城市的流动是否会造成效率低下?20世纪80年代以来,中国的城市群呈现多中心化趋势[2],与此同时,城市群环境污染情况较为严重,绿色发展效率普遍较低,且存在较大异质性。根据“绿色发展理念”的要求,碳达峰和碳中和是未来必须实现的目标,城市群肩负着经济增长与绿色发展的双重要求,亟须提升绿色发展效率。城市群多中心性是否能兼顾成员城市绿色发展效率的提升与落后城市的协同发展?各城市群发展阶段不同,发展差距较大,多中心性是否对所有城市群产生同等效应?回答这些问题可以为中国新型城镇化政策和规划的适时调整提供一定的经验支持,有助于制定精准有效且具有差别化的城市群政策,具有十分重要的现实意义。

1 文献综述

城市群是在特定地域范围内依托发达的交通通信等基础设施网络而形成的空间组织和经济联系紧密的城市群体[3],是劳动、资本以及技术等生产要素在空间上集中的表现。城市群作为城市的空间组合,具有复杂的多层级城市网络体系,已有研究从形态和功能两方面对城市群的空间结构进行了识别[4]。孙斌栋等[5]从人口分布角度采用位序-规模法则衡量了城市群的单中心-多中心程度,此外mono 指数和城市首位度也可用于衡量城市群的形态多中心[6]。王少剑等[7]基于流空间视角识别了珠江三角洲城市群的功能多中心,郑伯红等[8]通过人口迁徙空间网络变迁图分析了长江中游城市群的空间结构。已有研究表明,中国的城市群从形态和功能上都表现出多中心化的态势[9]。

中国的经济发展与城市群多中心性表现出同步的发展趋势,城市群的多中心性是否会影响经济效率?依据集聚经济理论,多中心性是城市群资源要素流动与集聚的空间反映,与经济增长高度相关[10-11],与环境污染的关系也众说纷纭[12-13]。王磊等[14]从人口和产业两方面考察了城市群空间结构对经济绩效的影响,发现人口多中心和产业单中心对城市群经济绩效产生正向效应。经济集聚促进了城市发展,但是一旦超过城市最佳集聚度,拥挤效应将导致污染增加和效率降低,对经济产生负面影响[15]。吴福象等[16]发现多中心下资源要素分布相对均匀,外围城市更容易享受中心城市的技术扩散和要素分流,因而能有效促进城市群经济绩效提高[17]。但是刘凯等[18]研究发现城市群多中心化是造成空气污染的原因之一。

随着2030可持续发展议程的提出,社会各界高度关注绿色发展问题。根据前述观点,城市群多中心性对绿色发展效率的影响主要取决于对经济发展和环境污染的综合影响,但遗憾的是目前关于城市群多中心性与绿色发展效率之间关系的研究较少。因此,在已有文献的基础上,文章试图在以下方面进行延伸和探索:①城市群多中心性会影响污染排放,因此采用考虑投入产出约束的绿色全要素生产率[19-21]作为城市群绿色发展效率的衡量指标;②地级市层面的常住人口数据缺失,而户籍人口并不能很好反映人口流动和行政区划变动下的城市实际人口规模,因此采用 DMSP/OLS 和VIIRS 夜间灯光数据作为城市群经济活动的代理变量[22-26];③城市群和城市群成员城市之间均存在较大差异性,因此文章从分区域城市群和不同位序城市两个角度进行考察,以便更精准识别城市群多中心性影响的异质性。文章将丰富关于城市群多中心性和绿色发展效率关系方面的研究。期望文章的研究有助于为城市群实现高质量发展和优化城镇化空间布局提供决策参考。

2 理论分析

目前,中国的城市群虽然主要呈现多中心性[5],但是城市群和成员城市均存在较大异质性,不同城市群的多中心程度和形成原因不尽相同,这将导致不同城市群的多中心性与绿色发展效率之间的关系存在异质性。城市群多中心性的形成主要有两种途径:一是城市间密切交流,由大城市带动周边城市发展形成多中心城市群;二是多个城市相对独立发展,随着交通基础设施完善,城市间联系密切形成多中心城市群。形成模式不同则城市群的发展阶段不同,因而多中心性对成员城市发展的影响不同。部分经济发展水平较高的城市群是通过第一种途径形成的,其受益于交通基础设施完善和技术进步,企业总部和分支机构位于不同城市,跨域企业联系密切[27],在符合规模经济要求的同时又避免了单一中心的拥挤效应,有助于缩小地区收入差距[28]。而整体经济发展水平较低的城市群中的成员城市之间发展差异小,因而呈现多中心性,多中心性的进一步提升使区域资源的分布更加分散化,难以形成城市层面的集聚经济,反而会阻碍城市发展[29]。

基于上述分析,文章提出以下假说:

假说1:多中心性对城市群成员城市的绿色发展效率的影响受城市群发展阶段的制约。经济发展水平越高,多中心性越能促进城市间交流和绿色发展效率的提升;但是经济发展水平不充分的城市群的多中心性可能会进一步分散化资源要素,难以形成规模效应,因此对绿色发展效率产生负向效应。

由于交通网络的完善,多中心下城市群的生产要素在城市间的分布更均衡,生产要素的流入与流出和城市在城市群内的位序相关,这也将导致多中心性与绿色发展效率之间的关系存在异质性。多中心下优质资源往往优先向中心城市集聚,但是效率较低的企业追求成本优势可能会从中心城市迁入外围城市,要素流动从生产效率和污染排放两个方面影响城市的绿色发展效率。学者們普遍认为城市存在一个最优集聚规模,超过最佳集聚度反而会对经济产生负向效应[15]。中心城市规模过大的城市群的多中心性能有效缓解其拥挤效应,次优资源和部分制造产业的外流带来绿色发展效率的提升;但发展尚不充分的次中心城市,因尚未达到最优集聚规模,生产要素的边际损失较大,在多中心性下中小城市凭借成本优势,可能会削弱次中心城市的集聚效应,导致其绿色发展效率的降低。而对于位序靠后的城市而言,一方面生产要素的边际收益很大,凭借成本优势和中心城市的技术辐射,会提升绿色发展效率;另一方面集聚阴影效应和中心城市“三高企业”的迁入可能导致环境污染加重,反向影响绿色发展效率。

假说2:多中心性对绿色发展效率的影响与成员城市位序相关。

多中心性将促进规模过大的位序靠前的成员城市绿色发展效率,但生产要素的净流出可能导致处于快速发展阶段的成员城市的效率损失,而对位序靠后的城市,辐射效应大于集聚阴影则多中心性有利于提升其绿色发展效率。

3 模型构建及变量说明

基于上述理论分析和假说,文章构建了双向固定效应模型进行检验和分析。

3.1 模型构建

文章设定检验城市群的多中心性对绿色发展效率的影响的计量模型为:

式中i代表城市,t 代表年份,τ为常数,MLgi,t为绿色全要素生产率,Zipfi,t是城市i所在城市群的多中心性指数,Xi,t为控制变量,ui是城市固定效应,vt是时间固定效应,εi,t是随机扰动项。

根据假说1和假说2,城市群的多中心性对成员城市绿色发展效率的影响与城市群和城市本身的发展水平相关,因此在式(1)的基础上构建考虑存在门槛效应的

模型:

式(2)中γ为门槛变量,依据假说文章分别选用了城市群的平均 GDP、成员城市的 GDP、成员城市的绿色全要素生产率以及城市群多中心性指数作为门槛变量。

城市群多中心性对成员城市绿色发展的具体影响取决于集聚效应(辐射效应)和拥挤效应(集聚阴影)的相对大小,因此多中心性与城市群绿色发展效率之间可能呈现非线性轨迹。在式(1)的基础上加入多中心性的二次项构建式(3):MLgi,t =τ+β1 Zipfi,t +β2 Zipfi2,t +ηXi,t + ui +νt +εi,t (3)

3.2 变量说明

3.2.1 核心解释变量

文章的核心解释变量是城市群的多中心性(Zipf)。以往研究大多采用人口数据测度区域的多中心性,但是对于跨行政区划的城市群而言,统计指标的缺失和统计口径的不一致都会导致测度不准确。夜间灯光数据已被证实可以作为地区经济活动的良好替代变量[30-32]。考虑到DMSP/OLS 夜间灯光数据与VIIRS 夜间灯光数据之间不具有可比性,因此文章采用 Chen 等[33]发布的夜间灯光数据的扩展时间序列(2000—2018),该数据集将前述灯光数据进行连续性校正,具有可比性。文章基于该数据集,采用齐普夫定律[34-35]测算城市群多中心性指数,为了保证城市群间的多中心性可比,文章分别采用灯光亮度在城市群内排前2、前3以及前4的城市进行测算后取均值[36]:

其中:Ri是城市i在城市群内灯光亮度由大到小排序的排名,Pi是城市i的灯光亮度。Zipf越大表示城市群规模分布越均匀,多中心性越强。

3.2.2 被解释变量

文章的被解释变量是城市群成员城市的绿色全要素生产率(MLg)。全要素生产率较 GDP 能更全面考核区域经济发展绩效,但传统的全要素生产率忽略了生产过程的环境代价,扭曲了对社会福利绩效的计算,因此文章基于非参数的数据包络分析(DEA)确定生产前沿,通过最优化方法确定各项生产要素的权重[37],将环境污染作为非期望产出纳入考量,计算城市群成员城市的绿色全要素生产率的 Malmquist‑Luenberger指数(MLg)以考察绿色发展效率的跨期变化[38-40]。

投入要素包括资本存量K、劳动力L、能源E,期望产出 Y,非期望产出 C,城市j 的技术水平T 为:

方向性距离函数为:

式(6)旨在衡量城市j相比于t 期的最佳投入产出边界的距离。基于两期“方向距离函数”计算 Malmquist‑Lu‑enberger指数以测度跨期效率变动情况:

式中,Dt(j)+1(Kt(j)+1,Lt(j)+1,Et(j)+1,Y +1,Ct(j)+1)和Dt(j)(Kt(j),Lt(j),Et(j), Y ,Ct(j))分别表示在 t+1和t 期的技术水平下,要素投入量等于t+1和t 期时的方向性距离函数,EFFEHj(t,t +1)和TECCHj(t,t +1)分別衡量了t到t+1期的效率变化和技术变化。

文章采用永续盘存法[41-42]计算2004—2018年的资本存量。劳动力投入为年末就业总人数,能源消费量为地级市电力消费总量,期望产出为城市实际 GDP,非期望产出为工业废水排放量、工业二氧化硫排放量和工业烟(粉尘)排放量。

3.2.3 控制变量

文章的控制变量包括:外商直接投资、物质资本投资、政府干预程度、对外开放程度、科技创新水平、人力资本、知识溢出、产业结构、环境规制强度和基础设施水平。外商直接投资通过引入先进的技术,促进效率提升[43];但是“污染天堂假说”认为外资占比与环境恶化正相关[44]。文章使用实际利用的外商直接投资占GDP 比例表示。物质资本是影响地区发展效率的重要变量,使用全社会固定资产投资占GDP 比例衡量城市群成员城市的物质资本水平。适度的政府干预可能促进效率提升;但过度干预将抑制效率提升[45],文章采用政府总支出占 GDP 的比例衡量政府干预程度。对外贸易通过进口产品的技术外溢和出口干中学促进环境效率提升[46]。但是中国的出口品多属于资源密集型,对外出口增加会加剧环境污染[44]。文章以进出口总额占GDP 的比例作为对外开放程度的度量指标。科技创新水平越高越能实现技术改进,对生产率产生正向影响[47],采用科技支出占GDP 的比例来衡量。人力资本通过直接作用和间接作用作用于经济增长[48],较高的人力资本能够提高要素使用效率,促进创新,带来劳动的规模报酬递增。受限于数据,文章从教育规模角度[49]用受教育程度不低于高中的学生在校人数占就业人数比例表示。知识溢出会显著影响区域创新能力[50],正向作用于绿色发展效率,受制于数据可得性,采用教育和科技行业从业人数占就业人数的比例进行衡量[51]。一般而言,第二产业占比越高,污染排放越高,文章采用第二产业与第三产业产值的比值来反映产业结构。环境规制强度与企业全要素生产率表现为“倒 N 型”关系[52],文章选用一般工业固体废物综合利用率作为环境规制强度的代理指标。基础设施水平的提高能显著降低交通成本和运输成本,有效提升企业效率和促进城市间合作,对地区生产率提高产生积极作用。文章采用人均拥有公交数作为基础设施建设的代理变量,这一变量能一定程度体现基础设施带来的交通便捷度。

3.3 数据来源

文章选用北部湾、成渝、关中平原、中原、哈长、海峡西岸、呼包鄂榆、京津冀、兰西、辽中南、山东半岛、珠三角、长江中游和长江三角洲城市群作为研究对象,这些城市群已经成为中国经济发展最具活力和潜力的核心区域。

构建城市群成员城市的绿色全要素生产率、多中心性指数和控制变量指标,需要利用多个数据库资源。文中使用的城市级的 GDP、固定资产投资、年末就业总人数、总人口、电力消费、进出口总额、第二产业和第三产业产值、外商直接投资、政府支出、科技支出、在校学生数、高等学校教师数、公共汽车数量、工业固体废物综合利用率、“三废”排放数据来自《中国城市统计年鉴》、全球经济数据库(CEIC)。所有有时间价值的变量都折算为以2003年为基期,地级市层面的进出口数据从2004年开始公布,因此文章的研究期间为2004—2018年。

4 结果与讨论

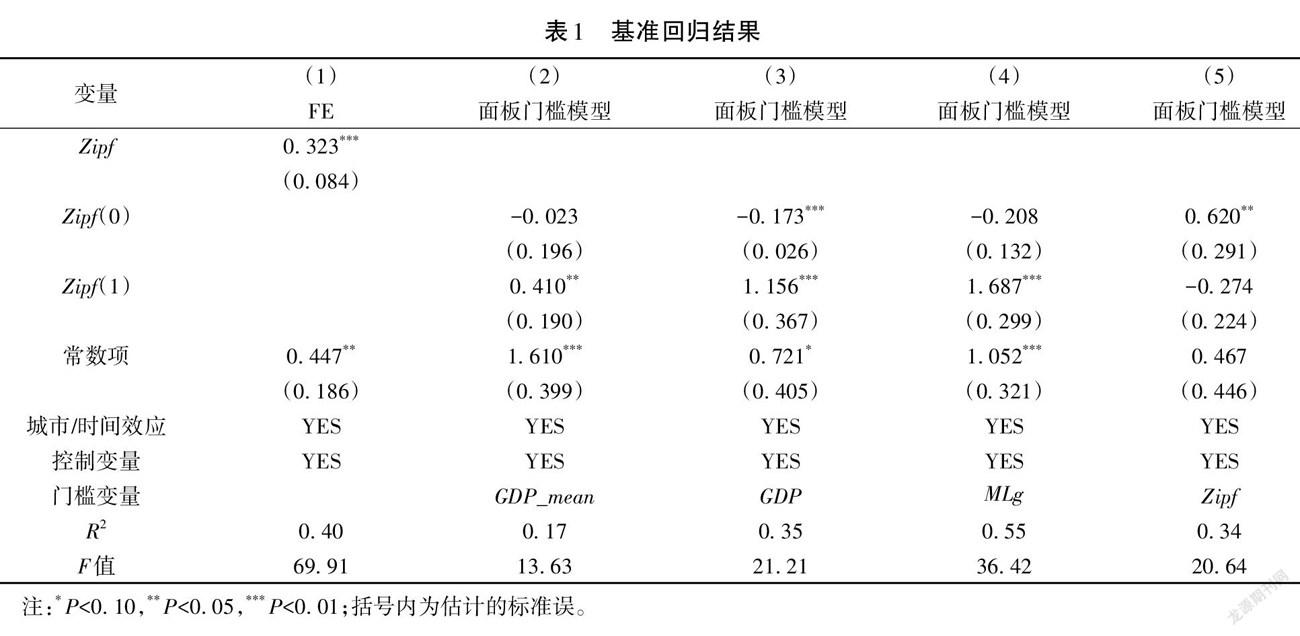

4.1 基准回归

文章首先识别了城市群多中心性对绿色发展效率的影响,表1中(1)列报告了式(1)的回归结果。(2)—(5)列是基于式(2)分别采用所在城市群平均 GDP、城市的 GDP、城市的绿色全要素生产率和所在城市群的多中心性指数作为门槛变量的回归结果。

全样本下Zipf系数在1%的统计水平上显著为正,表明城市群的多中心性整体上对成员城市的绿色全要素生产率具有正向效应。(2)列的门槛模型结果则说明,经济发展水平较低的城市群,多中心性对成员城市的绿色发展效率表现为负向效应。同样,以成员城市 GDP 和绿色发展效率作为门槛值,在门槛值的左边多中心性对城市群成员城市的绿色发展效率表现为负向效应,超过门槛值后为正向效应,与假说1一致。考虑到城市群多中心性主要通过影响资源在城市群内的配置情况影响成员城市的发展效率,绝对的单中心城市群和绝对的资源平均分布均不利于效率的提升,城市群多中心性程度的不同可能会对城市群成员城市的影响不同,因此文章采用城市群多中心性的指数作为门槛变量,探究多中心性对城市群成员城市的绿色发展效率的影响是否存在门槛效应,(5)列的结果显示多中心性指数小于门槛值则对城市群成员城市的绿色发展效率表现为正向效应,但是一旦超过门槛值,则表现为负向效应。

4.2 工具变量法

通常认为城市群成员城市的发展效率与城市群多中心性之间存在内生性关系,文章使用工具变量法解决这一问题。工具变量之一为地形起伏度:一个地区最高和最低海拔的差值,这一客观地理指标,该指标与城市群成员城市的绿色发展效率没有直接关系,满足外生性[51]。地形起伏度通过影响人口分布,正向影响城市群多中心性[53-54],满足相关性。文章基于中国1∶100万地理数字高程模拟数据提取了城市群成员城市的海拔数据,计算了城市群地形起伏度的标准差作为城市群多中心性的工具变量。

文章还使用了1933年城市群成员城市铁路通车比例作为城市群多中心性的工具变量。在旧时代的中国,经济和交通基础设施落后,铁路通车能够有效降低运输成本,有利于城市间贸易往来和城市发展。根据新经济地理学理论,运输成本降低对经济集聚产生显著的直接影响[55]。由于历史延续性,1933年铁路通车城市具有更好的发展基础,通铁路比例越高的城市群越容易形成多中心性。且1933年距今较远,当时的交通状况不太可能对现在的绿色发展效率产生直接影响。因此,这一变量可以作为城市群多中心性的工具变量。

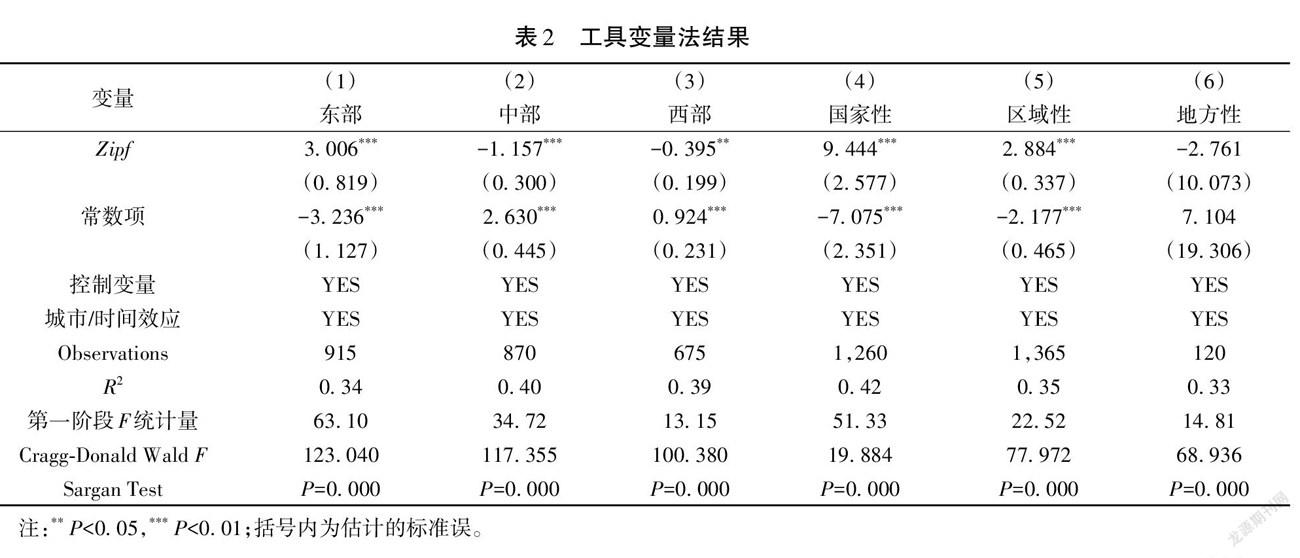

表2报告了式(2)工具变量法的回归结果。根据基准回归的结果和文章的假说,城市群和城市群成员城市的异质性将改变多中心指数对城市绿色发展效率的影响结果,因此文章将城市群分为东、中、西三个区域分别回归。其中,东北地区只有两个城市群,样本较少,依据其地理位置和经济发展水平,文章将其划分为中部地区城市群。(1)—(3)列为分区域城市群的回归结果,(4)—(6)列是参考方创琳等[3]将城市群按战略定位进行分类的回归结果。第一阶段的 F 检验值均大于10,符合经验法则, Cragg‑Donald Wald 统计量大于临界值,说明不存在弱工具变量问题。Sargan检验表明不存在过度识别问题。由表2可知,东部城市群多中心性的提高整体上有利于成员城市绿色全要素生产率的提高,但是中部和西部城市群多中心性的影响为负。另外,多中心性对不同战略定位城市群的影响也不相同。这主要是因为东部城市群比中西部城市群的整体发展水平更高,而战略定位更高的城市群发展更成熟。结果证实了假说1。

4.3 分区域城市群多中心性与绿色经济效率的非线性关系

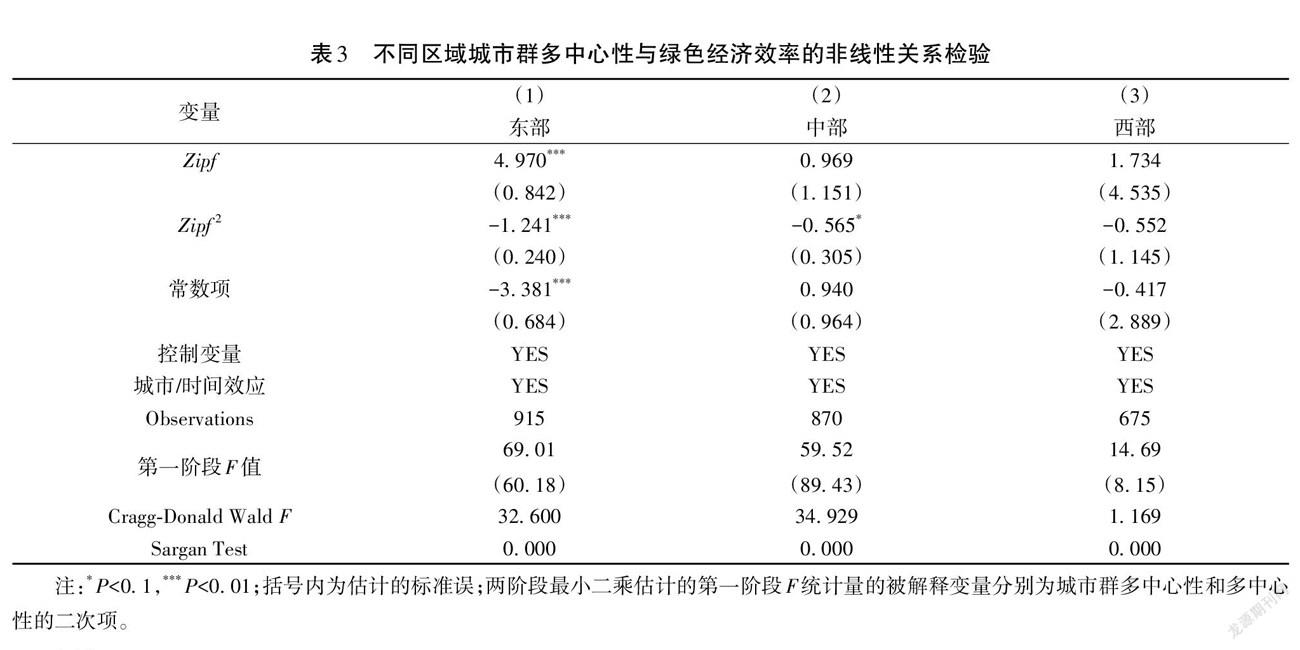

根据表1中(5)列,多中心性对城市绿色发展效率的影响不仅与发展水平相关,还可能存在非线性关系,文章采用式(3)检验这一关系,结果见表3。

东部城市群的“倒 U 型”关系在1%的统计水平上显著为正,拐点在Zipf等于2.0处,现阶段东部城市群多中心性小于拐点值,因此东部地区城市群多中心性的进一步提升,有利于成员城市绿色发展效率的提高。而中部城市群的多中心性主要位于拐点右边,说明现阶段中部城市群多中心性的提高反而会抑制城市绿色发展效率。西部城市群的“倒 U 型”关系在统计上不显著,可能是因为西部城市群的发展水平整体不高,多中心性对成员城市绿色发展效率仍表现为线性影响。

根据上述结果,城市群资源要素向中心城市集聚更有利于发展初期绿色发展效率的提升,随着城市群经济发展水平提高、基建和交通网络完善化,多中心性将会促进成员城市绿色发展效率的进一步提高,但是绝对的多中心则会负向作用于绿色发展效率。

4.4 多中心性对城市群不同位序城市绿色发展效率的影响

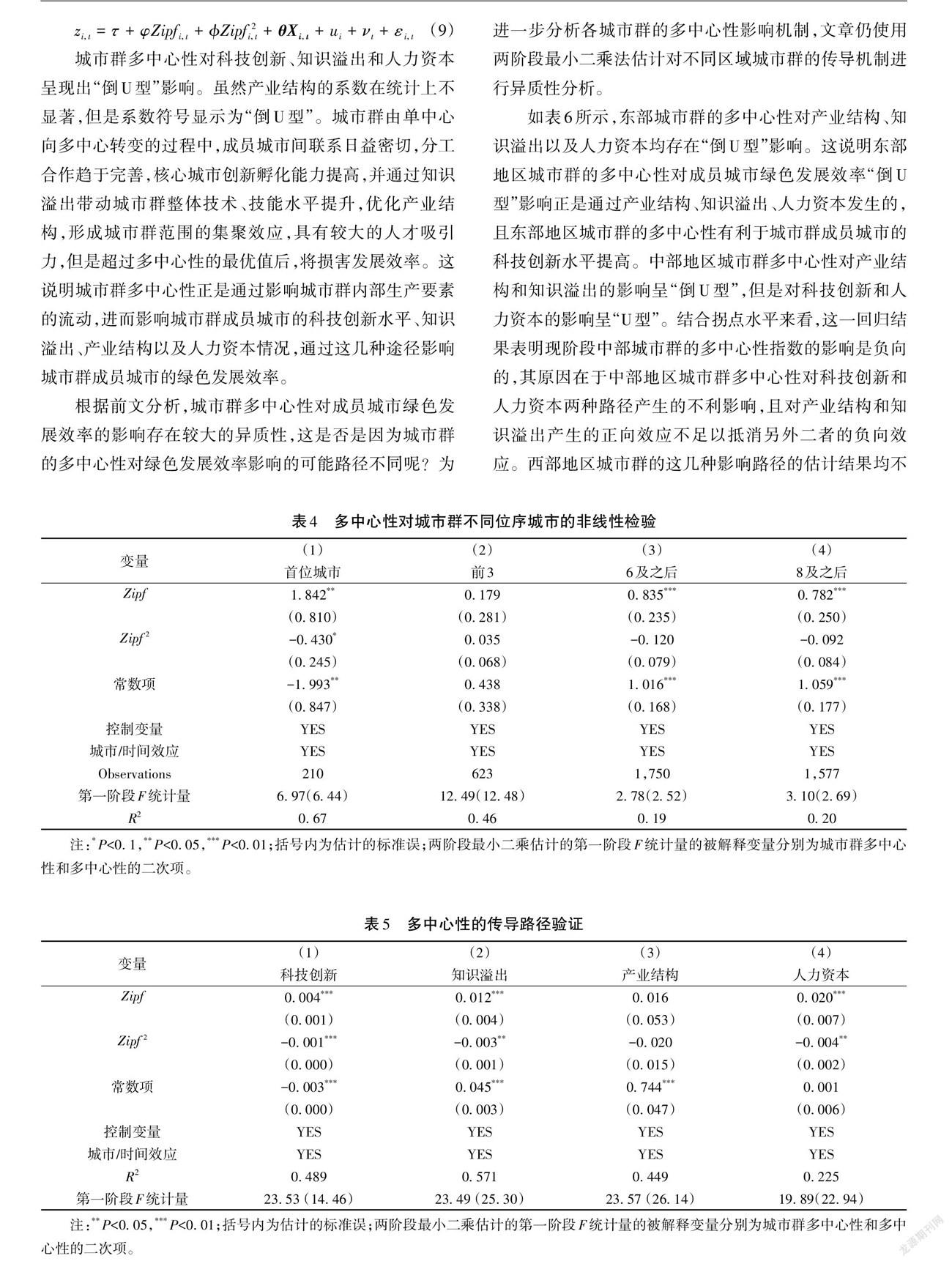

城市群是区域发展的载体,承担着协调大中小城市发展的任务。进一步探究城市群多中心性对不同位序城市的影响有助于制定城市群协调发展政策。根据前文分析,城市群多中心性对不同位序城市的影响可能不同,因此文章选取了首位城市、前3的位序靠前的城市,位序靠后的城市则选取第6位及之后、第8位及之后的城市分别基于式(3)进行回归,结果见表4。

多中心性对各城市群首位城市的绿色发展效率呈现显著的“倒 U 型”影响,即城市群的多中心性对首位城市绿色发展效率具有先促进后抑制的作用。结合拐点水平,现阶段大部分城市群多中心性有利于首位城市绿色发展效率的提升。但是对位序前3的城市则呈“U 型”影响,虽然系数符号在统计上不显著,这可能是各城市群位序前3的城市差异较大造成的,因为目前多中心性指数位于拐点左侧,因此多中心性对这部分城市绿色发展效率的提升表现为负面影响。这说明,如果城市发展尚不充分,则多中心性反而会牺牲位序相对靠前城市的集聚经济。城市群内位序靠后城市的估计结果为一次项系数显著为正,二次项系数不显著,多中心性对其绿色发展效率的提升表现出促进作用,且随位序递增,该正向效应递减。上述结果说明假说2成立。

5 传导机制与稳健性检验

5.1 传导机制检验

为进一步理解城市群多中心性对成员城市的绿色发展效率的影响路径,文章建立式(9)进行探讨,其中zi,t为可能的传导路径,同时在回归时不再作为控制变量引入。文章考虑了科技创新、知识溢出、产业结构以及人力资本水平几种传导路径,仍然使用两阶段最小二乘估计,第一阶段F统计量均大于10,可以排除弱工具变量问题,结果见表5。

城市群多中心性对科技创新、知识溢出和人力资本呈现出“倒U 型”影响。虽然产业结构的系数在统计上不显著,但是系数符号显示为“倒 U 型”。城市群由单中心向多中心转变的过程中,成员城市间联系日益密切,分工合作趋于完善,核心城市创新孵化能力提高,并通过知识溢出带动城市群整体技术、技能水平提升,优化产业结构,形成城市群范围的集聚效应,具有較大的人才吸引力,但是超过多中心性的最优值后,将损害发展效率。这说明城市群多中心性正是通过影响城市群内部生产要素的流动,进而影响城市群成员城市的科技创新水平、知识溢出、产业结构以及人力资本情况,通过这几种途径影响城市群成员城市的绿色发展效率。

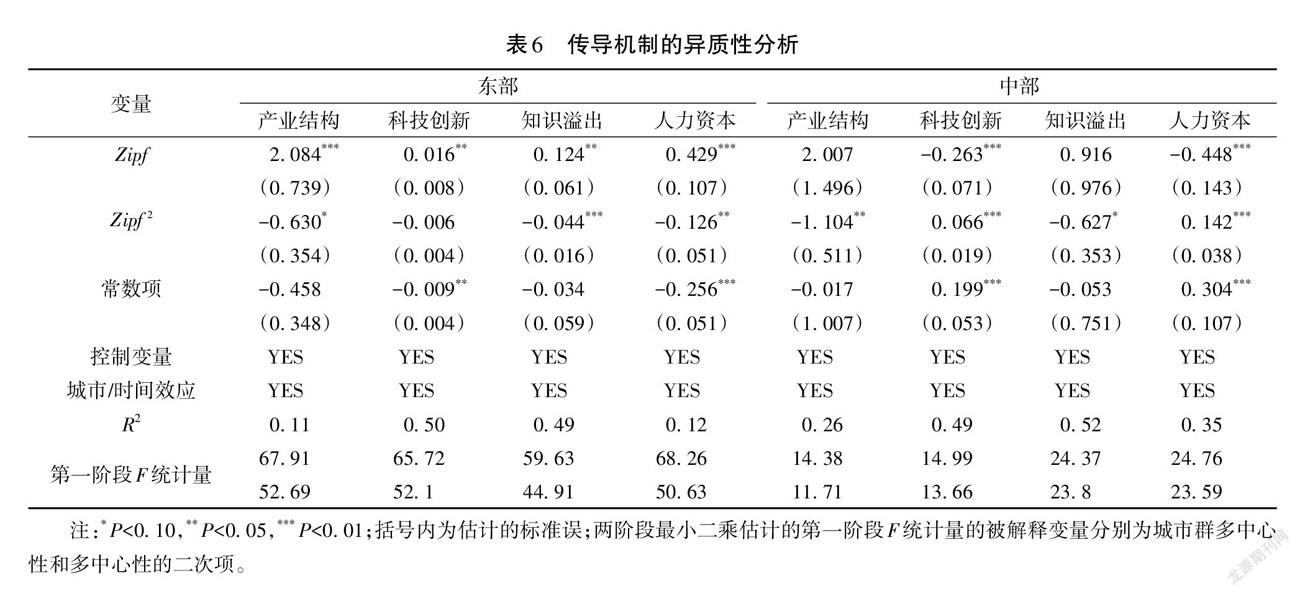

根据前文分析,城市群多中心性对成员城市绿色发展效率的影响存在较大的异质性,这是否是因为城市群的多中心性对绿色发展效率影响的可能路径不同呢?为进一步分析各城市群的多中心性影响机制,文章仍使用两阶段最小二乘法估计对不同区域城市群的传导机制进行异质性分析。

如表6所示,东部城市群的多中心性对产业结构、知识溢出以及人力资本均存在“倒U 型”影响。这说明东部地区城市群的多中心性对成员城市绿色发展效率“倒 U 型”影响正是通过产业结构、知识溢出、人力资本发生的,且东部地区城市群的多中心性有利于城市群成员城市的科技创新水平提高。中部地区城市群多中心性对产业结构和知识溢出的影响呈“倒 U 型”,但是对科技创新和人力资本的影响呈“U 型”。结合拐点水平来看,这一回归结果表明现阶段中部城市群的多中心性指数的影响是负向的,其原因在于中部地区城市群多中心性对科技创新和人力资本两种路径产生的不利影响,且对产业结构和知识溢出产生的正向效应不足以抵消另外二者的负向效应。西部地区城市群的这几种影响路径的估计结果均不显著,这主要是由于西部地区城市群之间还存在较大差异,估计的标准误较大导致结果不显著,细化西部地区城市群研究尺度可能得到更好的结论。

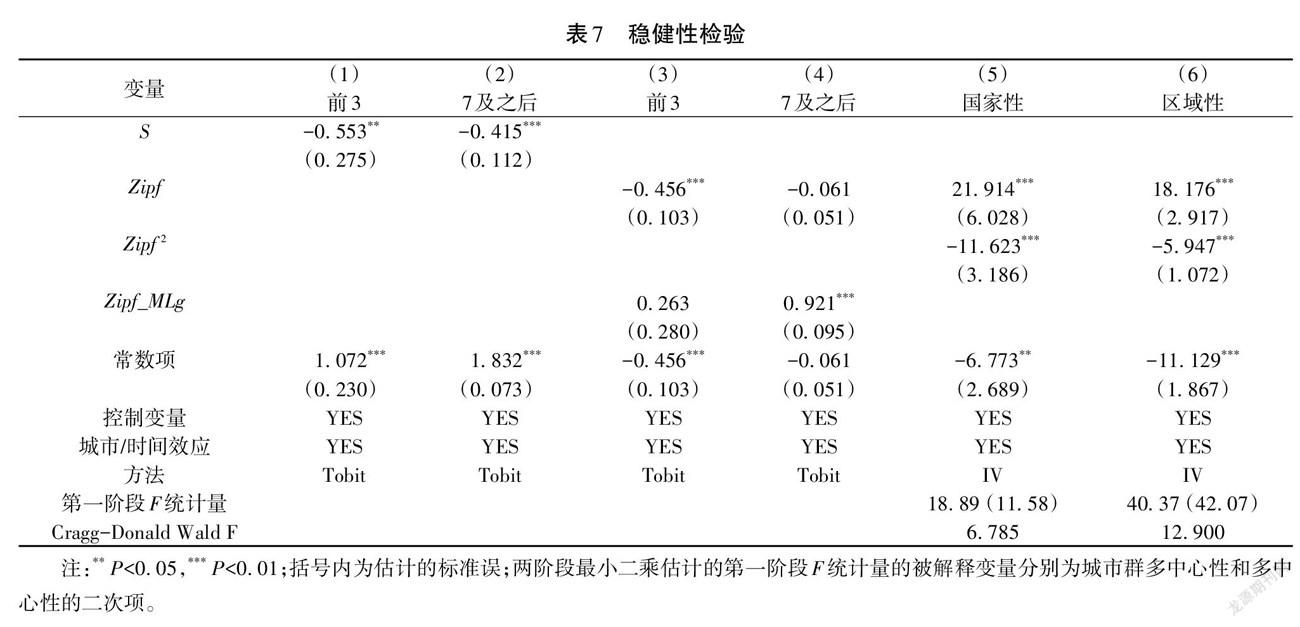

5.2 稳健性检验

为了佐证基准回归结果,表7中(1)—(2)列报告了更换核心解释变量为城市首位度(S)的结果,(3)—(4)列是加入多中心性指数与绿色发展效率的交叉项的结果,(5)—(6)列是按照战略定位分类回归的结果。

表7表明,城市首位度增大,即城市群经济活动向中心城市集聚,对位序靠前和位序靠后城市的绿色全要素生产率均表现为负向效应。而绿色发展效率与多中心性的交叉项的系数在1%的统计水平上显著为正,说明存在调节效应,城市群绿色发展水平越高,多中心性越有利于其绿色发展效率提升。分样本回归中,国家性和区域性城市群的多中心性对成员城市的绿色发展效率均呈显著的“倒 U 型”影响,即适度的多中心性的提升有助于提高城市群成员城市的绿色全要素生产率。可见,分析结果证实了基准模型结果的稳健性。

6 结论与政策启示

文章从中国城镇化空间布局的角度,探讨了城市群多中心性对成员城市绿色发展效率的影响方向与强度。研究结果表明:①城市群多中心性对成员城市绿色发展效率的影响与城市群现阶段的发展水平相关,东部城市群的多中心性对成员城市的绿色发展效率产生正向效应,但是中部和西部城市群的多中心性则产生负向效应;②城市群多中心性对成员城市的影响受限于城市自身的发展水平和其在城市群的位序,城市群多中心性不利于提高位序靠前但尚未达到最优集聚规模的城市的绿色发展效率,但是对位序靠后城市的绿色发展效率产生促进作用;③在科技创新、知识溢出、产业结构和人力资本水平的作用下,多中心性与城市群成员城市的绿色发展效率的关系呈现“倒 U 型”;④东部城市群多中心性能兼顾发展效率提高与大中小城市的协调发展,但是中部和西部城市群提高多中心性时需面临发展效率提高与均衡发展之间的权衡取舍。这说明空间单元异质性将影响城市群多中心性的作用效果,在经济发展初期,适度的集聚是更有效率的发展方式,而当经济发展到一定程度,由非均衡的发展方式向均衡的发展方式的转变是顺应区域发展规律的必然选择。此结论为中国城镇化空间布局相关政策和规划的适时调整提供了经验支持。

文章的结论对中国城镇化空间布局具有一定的政策启示。第一,中国正在大力推进新型城镇化,但是区域间仍存在较强的空间单元异质性,完善中国城镇化空间布局更应注重区域发展差异,东部城市群应结合资源禀赋条件和功能定位,建立健全功能存在差别的城市等级体系,形成多中心且高度一体化的城镇化空间格局。中部和西部城市群应加快完善基础设施建设,健全城市网络,适度引导资源集中发展形成几个大城市,在城镇化发展道路上,有侧重点地平稳推进周边地区城市化,防止城市无序蔓延,在整体经济发展水平提升后再逐渐形成多中心、多节点的网络型城市群。第二,现阶段城市群发展的主要矛盾在于城市群多中心性有利于首位城市和位序靠后城市的发展,但是会削弱中间城市的集聚经济,降低其发展效率。对不同位序的城市应因地制宜,精准施策。例如,中心城市应有序疏解“三高”产业,转变生产开发方式,承担科技创新和产业孵化的功能。小城镇应依托中心城市技术辐射,主动提升承接能力。而中等规模城市应利用综合成本较低的优势,积极承接特大城市的制造业转移,缓解多中心性造成的负向冲击,与特大城市和小城镇有效衔接,形成分工明确、功能完善的城镇化空间布局。第三,城镇化空间布局也应警惕城市群的过度多中心化。研究結果显示城市群多中心性小于最优多中心指数时,对绿色发展效率具有促进作用,但是“倒U 型”关系表明城市群发展仍存在绝对公平与效率之间的权衡问题,中国的城镇化空间布局注重区域发展均衡性导向时也应避免过度均等化,应有效发挥市场竞争力量。最后,优化城市群资源配置还应完善交通网络布局,促进产业在不同城市的转移和升级,提高创新能力和知识溢出水平。

总之,虽然中国的城市群在形态上呈现多中心性,但是各城市群以及城市群的成员城市之间的发展差异仍然很大,因地制宜是城市群发展的前提条件,东部和中西部的城市群的规划和政策应各有侧重。城镇化空间布局应结合当前发展阶段,制定不同的空间规划与政策,同时兼顾城市群的协调发展和效率提高。需要说明的是,虽然文章详细研究了城市群多中心性如何影响成员城市绿色发展效率,并分析了其影响机制,但文章主要是从经济发展水平角度考察了城市群的多中心性,若考察功能多中心性或交通网络的多中心性则可能得出更丰富的结论。

参考文献

[1]刘生龙,胡鞍钢.交通基础设施与经济增长:中国区域差距的视角[J].中国工业经济,2010(4):14-23.

[2]王旭辉,孙斌栋.特大城市多中心空间结构的经济绩效:基于城市经济模型的理论探讨[J].城市规划学刊,2011(6):20-27.

[3]方创琳,毛其智,倪鹏飞.中国城市群科学选择与分级发展的争鸣及探索[J].地理学报,2015,70(4):515-527.

[4]卓云霞,刘涛.城市和区域多中心研究进展[J].地理科学进展,2020,39(8):1385-1396.

[5]孙斌栋,华杰媛,李琬,等.中国城市群空间结构的演化与影响因素:基于人口分布的形态单中心‑多中心视角[J].地理科学进展,2017,36(10):1294-1303.

[6]黄妍妮,高波,魏守华.中国城市群空间结构分布与演变特征[J].经济学家,2016(9):50-58.

[7]王少剑,高爽,王宇渠.基于流空间视角的城市群空间结构研究:以珠三角城市群为例[J].地理研究,2019,38(8):1849-1861.

[8]郑伯红,钟延芬.基于复杂网络的长江中游城市群人口迁徙网络空间结构[J].经济地理,2020,40(5):118-128.

[9]周灿,曾刚,宓泽锋.中国城市群技术知识单中心与多中心探究[J].地理研究,2019,38(2):235-246.

[10]HOHENBERG P M,LEES L H. The making of urban Europe,1000-1950[M]. Cambridge Massachusetts:Harvard University Press,1985,398.

[11]孙铁山.中国三大城市群集聚空间结构演化与地区经济增长[J].经济地理,2016,36(5):63-70.

[12]张可,豆建民.集聚与环境污染:基于中国287个地级市的经验分析[J].金融研究,2015(12):32-45.

[13]邵帅,张可,豆建民.经济集聚的节能减排效应:理论与中国经验[J].管理世界,2019,35(1):36-60,226.

[14]王磊,高倩.长江中游城市群空间结构的经济绩效影响研究[J].人文地理,2018,33(6):96-102.

[15]HENDERSON V. The urbanization process and economic growth: the so‑what question[J]. Journal of economic growth,2003,8(1):47-71.

[16]吳福象,刘志彪.城市化群落驱动经济增长的机制研究:来自长三角16个城市的经验证据[J].经济研究,2008,43(11):126-136.

[17]孙斌栋,郭睿,陈玉.中国城市群的空间结构与经济绩效:对城市群空间规划的政策启示[J].城市规划,2019,43(9):37-42,85.

[18]刘凯,吴怡,王晓瑜,等.中国城市群空间结构对大气污染的影响[J].中国人口·资源与环境,2020,30(10):28-35.

[19]陈超凡.节能减排与中国工业绿色增长的模拟预测[J].中国人口·资源与环境,2018,28(4):145-154.

[20]刘钻扩,辛丽.“一带一路”建设对沿线中国重点省域绿色全要素生产率的影响[J].中国人口·资源与环境,2018,28(12):87-97.

[21]陈阳,唐晓华.制造业集聚和城市规模对城市绿色全要素生产率的协同效应研究[J].南方经济,2019(3):71-89.

[22]王琪,袁涛,郑新奇.基于夜间灯光数据的中国省域 GDP 总量分析[J].城市发展研究,2013,20(7):44-48.

[23]FORBES D J. Multi‑scale analysis of the relationship between eco ‑ nomic statistics and DMSP ‑ OLS night light images[J]. GIScience& remote sensing,2013,50(5):483-499.

[24]吴健生,李双,张曦文.中国 DMSP‑OLS 长时间序列夜间灯光遥感数据饱和校正研究[J].遥感学报,2018,22(4):621-632.

[25]徐康宁,陈丰龙,刘修岩.中国经济增长的真实性:基于全球夜间灯光数据的检验[J].经济研究,2015,50(9):17-29,57.

[26]陈旭,秦蒙.城市蔓延、人口规模与工资水平:基于中国制造业企业的经验研究[J].经济学动态,2018(9):84-99.

[27]赵渺希,钟烨,徐高峰.中国三大城市群多中心网络的时空演化[J].经济地理,2015,35(3):52-59.

[28]刘修岩,李松林,陈子扬.多中心空间发展模式与地区收入差距[J].中国工业经济,2017(10):25-43.

[29]李泽众,沈开艳.城市群空间结构对经济高质量发展的影响[J].广东社会科学,2020(2):26-36.

[30]HENDERSON J V,STOREYGARD A,WEIL D N. Measuring economic growth from outer space[J]. American economic review,2012,102(2):994-1028.

[31]CLARK H,PINKOVSKIY M,SALA‑I‑MARTIN X. China s GDP growth may be understated[J]. China economic review,2020,62(8):101243.

[32]DONALDSON D,STOREYGARD A. The view from above:appli‑ cations of satellite data in economics[J]. Journal of economic per‑spectives,2016,30(4):171-198.

[33]CHEN Z,YU B,YANG C,et al. An extended time series(2000-2018)of global NPP‑VIIRS‑like nighttime light data from a cross‑ sensor calibration[J]. Earth system science data,2021,13(3):889-906.

[34]覃成林,李红叶.西方多中心城市区域研究进展[J].人文地理,2012,27(1):6-10.

[35]蔡之兵,张可云.中国城市规模体系与城市发展战略[J].经济理论与经济管理,2015(8):104-112.

[36]MEIJERS E J,BURGER M J. Spatial structure and productivity in US metropolitan areas[J]. Environment and planning A:economy and space,2010,42(6):1383-1402.

[37]郭贯成,温其玉.环境约束下工业用地生产效率研究:基于中国33个典型城市非期望产出的考量[J].中国人口·资源与环境,2014,24(6):121-127.

[38]李占风,郭小雪.城市全要素生产效率的测度:基于275个城市的实证[J].统计与决策,2019,35(10):111-115.

[39]ZHOU P,ANG B W,HAN J Y. Total factor carbon emission per‑formance:a Malmquist index analysis[J]. Energy economics,2010,32(1):194-201.

[40]李胜文,李大胜,邱俊杰,等.中西部效率低于东部吗:基于技术集差异和共同前沿生产函数的分析[J].经济学(季刊),2013,12(3):777-798.

[41]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004,39(10):35-44.

[42]向娟.中国城市固定资本存量估算[D].长沙:湖南大学,2011:69.

[43]姚树洁,冯根福,韦开蕾.外商直接投资和经济增长的关系研究[J].经济研究,2006,41(12):35-46.

[44]阚大学,吕连菊.对外贸易、地区腐败与环境污染:基于省级动态面板数据的实证研究[J].世界经济研究,2015(1):120-126,129.

[45]聂雷,任建辉,刘秀丽,等.金融深化、政府干预与绿色全要素生产率:来自中国10个城市群的经验证据[J].软科学,2021,35(1):50-55.

[46]林伯强,刘泓汛.对外贸易是否有利于提高能源环境效率:以中国工业行业为例[J].经济研究,2015,50(9):127-141.

[47]刘思明,张世瑾,朱惠东.国家创新驱动力测度及其经济高质量发展效应研究[J].数量经济技术经济研究,2019,36(4):3-23.

[48]杜伟,杨志江,夏国平.人力资本推动经济增长的作用机制研究[J].中国软科学,2014(8):173-183.

[49]逯进,周惠民.中国省域人力资本与经济增长耦合关系的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2013,30(9):3-19,36.

[50]王崇锋.知识溢出对区域创新效率的调节机制[J].中国人口·资源与环境,2015,25(7):77-83.

[51]林伯强,谭睿鹏.中国经济集聚与绿色经济效率[J].经济研究,2019,54(2):119-132.

[52]王杰,刘斌.环境规制与企业全要素生产率:基于中国工业企业数据的经验分析[J].中国工业经济,2014(3):44-56.

[53]封志明,唐焰,杨艳昭,等.中国地形起伏度及其与人口分布的相关性[J].地理学报,2007,62(10):1073-1082.

[54]罗君,石培基,张学斌.兰西城市群人口分布格局及其与地形要素的关系[J].经济地理,2020,40(6):106-115.

[55]章元,刘修岩.聚集经济与经济增长:来自中国的经验证据[J].世界经济,2008,31(3):60-70.

Polycentricity and green development efficiency of urban agglomerations: spatial distribution of urbanization based on heterogeneity

ZHANG Keyun1,2,ZHANG Jiang1

(1. School of Applied Economics, Renmin University of China, Beijing 100872, China;2. Information Center for Social Sci‑ence, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract Urban agglomerations are spatial combinations of cities and the main spatial carrier for China to promote new urbanization and implement the concept of green development. Does their polycentricity help to improve the efficiency of regional green development and achieve coordinated development? This paper used satellite‑monitored night light data to identify the polycentricity of each urban agglomeration in China, and used three major pollution emission indicators as undesired outputs respectively to calculate the Malmquist‑Luenberger dynamic decomposition index and to examine the dynamic changes of the green development efficiency of urban agglomerations and their member cities. Based on the panel data of 14 key urban agglomerations from 2004 to 2018 to study the impact of polycentricity on the green development efficiency of member cities, this research found that:① The polycentricity of urban agglom‑erations had a significant threshold effect on the green development efficiency of member cities, and the improvement of polycentricity could improve the green total factor productivity of eastern urban agglomerations, but it had a negative effect on central and western ur‑ ban agglomerations.② Polycentricity had an ‘inverted U‑shaped ’ influence on the urban agglomerations. The transmission mechanism found that the ‘inverted U‑shaped ’ influence was mainly achieved through knowledge spillover, technological innovation, and human capital.③ The improvement of polycentricity had a negative effect on the green total factor productivity of medium‑sized cities, but a positive effect on the green total factor productivity of cities in the lower rank, and its effect gradually decreased with the fall of the city s economic rank. After changing the polycentricity index, using topographic relief and data of railway opening in 1933 as instrumental variables, and using the panel Tobit model and panel threshold model, the results obtained were basically the same, which confirmed the robustness of the results. Therefore, at the present stage, with China s spatial distribution of urbanization focusing on the tradeoff be ? tween the development of big cities and small cities, the heterogeneity of spatial units should be comprehensively considered, and differ‑ential urban agglomeration policies should be formulated and implemented.

Key words urban agglomeration; polycentricity; green total factor productivity; spatial distribution of urbanization; heterogeneity

(责任编辑:刘呈庆)