沿黄地区土地政策试点对区域发展的影响

——基于断点回归的政策效益检验

尚海洋,寇莹,苏芳

1.西北政法大学 管理学院,西安 710122

2.陕西科技大学 经济与管理学院,西安 710021

土地是农民赖以生存和发展的物质基础,农村土地问题是社会经济发展的重大问题。1960年拉丁美洲实行了土地改革,19 个拉丁美洲国家先后通过了土地改革立法,12 个国家在1960—1964年实施了改革(Dorner,1992),本次土地改革主要内容是:土地所有者通过出售生产力较低的土地,保留生产力最高的农地(Bauer,2016)。1990年坦桑尼亚开始在经济增长、环境可持续性等多个领域进行了重大的土地改革,1995年在土地使用保障、土地市场改革等方面制定了土地资源管理计划(Rubakula et al,2019)。1990年以来,马里政府启动了一系列农村土地制度改革,如《土地所有权法》(Code Domanial et Foncier)、《农业指导法》(Loi d’ Orientation Agricole)等,其目的是调和习惯制度与以国家为中心的立法逻辑,2002年为配合马里政府在20 世纪90年代末启动和实施的权力下放政策,对《土地使用权法》进行了修改(Totin et al,2021)。我国对“三块地”改革(农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理)始于1999年,2001年我国政府陆续在成都、武汉等地推行征地改革试点,2013年将“土地三权分置”作为土地改革研究重点,2014年通过了农村土地政策三项试点,2015年正式确定土地改革试点地区,土地试点政策开始实施。土地试点政策实施以来,北京大兴、浙江义乌和德清、四川泸县、陕西高陵、河北定州等33 个试点县(市、区)结合实际、深入探索,检验了制度改革政策创新的可行性与成效:一是在“试制度”方面,逐渐搭建起了城乡统一的建设用地市场制度,为2019年新修正土地管理法提供了关键支持;二是在“试成效”方面,随着试点项目的推进,创新的制度改革政策使得农村土地问题得到有效改善。然而,试点项目实践中仍然显露出土地制度改革政策存在的一些问题。就具体试点地情况来看,各试点地进展程度不一,对土地制度改革政策的适应性也存在差异,同时政策本身也存在一些问题有待完善,因此在试点项目的推广中若只是简单地借鉴或模仿试点的成功经验,则未尽“试点”妙用,应在借鉴基础上不断调整、完善土地政策建设,发挥其对国家经济发展的基石作用。

分析目前土地政策现状可知,改革之路尚处于深水区,面临重重困难,完善、创新土地制度政策更是迫在眉睫,而当下,关于土地试点政策对地区经济发展的影响主要集中在定性分析,定量研究较少,缺乏说服力,难以测度土地试点政策实施对地区经济发展的影响程度。如Zuka(2019)研究了马拉维的土地改革,发现其继续面临来自传统机构保管人和集会的强烈抵制。Wubneh(2018)通过对埃塞俄比亚地区土地问题进行研究,发现该地区现有的土地管理框架缺乏城市化进程需求与农村土地保护需求协调机制,导致地区经济发展缓慢。Albertus et al(2020)分析了秘鲁地区土地制度改革效果,发现土地制度改革阻碍了该地区农村人口流动、导致人力资本发展、教育供求关系发生变化,农民贫困程度加剧,阻碍了该地区经济发展。Lipscomb and Prabakaran(2020)对亚马逊地区土地制度改革进行分析,发现土地制度改革增加了该地区农民投资土地、扩大土地的积极性,使得森林砍伐速度明显减慢,地区经济水平得到了显著提升。因此本文尝试使用定量方法来测度土地试点政策实施对我国地区经济发展的影响程度。

从已有文献来看,主要从农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理、试点政策四个方面分别展开研究。第一,针对农村土地征收方面的研究。随着我国土地改革的推进,农村土地征收出现了新的圈地热潮,学者们对土地征收观点各不相同,大致可以分为两类。第一类是土地征收中存在的问题。地方政府主导下的土地征收难以保障农民权益(徐元明和刘远,2010),许多农户由于受教育程度有限、城市工作技能培训普及率低等原因,就业机会减少,在城市环境中难以维持生计,成为了土地征用中受害最深的群体(Xue et al,2013;Liang and Zhu,2015);土地征收过程中存在着征地补偿、首次及二次土地增值收益补偿过低(王小映等,2006)等问题;征地面积的增加使得土地减少,导致粮食生产、居民健康、物种多样性面临安全等问题(张安录,2000);在征收过程中,征收制度的不合理使得农户参与意愿发生了明显改变(李海燕和蔡银莺,2012)。第二类是土地征收带来的福利。在一定程度上,土地的征收也为农户带去了收益。有研究发现土地征收增加了农户福利(胡清华等,2019),其主要是通过鼓励征收土地农户参加非农活动,提高了农户个人可支配收入、人均消费支出等工资性收入(汪险生等,2019),同时,被征地农户参加非农活动也提高了其金融知识、金融可得性(肖龙铎和张兵,2017)。此外,为了解决土地征收难题,农民、中央政府、地方政府三者之间展开博弈,以期找出造成冲突的主要因素,为解决地区发展缓慢问题提供理论支持(邹秀清等,2012)。

第二,针对集体经营性建设用地入市方面的研究。集体经营性建设用地的开发、利用一直是国内学术研究的热点,学者们围绕该问题的研究主要从两方面展开。第一方面,影响参与集体经营性建设用地主体的因素。目前,参与集体经营性建设用地入市的主体主要为村集体、企业、地方政府(付宗平,2016),且这三类主要主体对影响因素的敏感程度存在差异(黄克龙等,2018),村集体在自身条件、政策环境等影响下,大力支持集体经营性建设用地入市(翟彬和梁流涛,2017),企业受土地地理位置、政府政策以及自身经营状况影响,对集体经营性建设用地入市态度存在差异(黄克龙等,2018),地方政府大力推进建设用地入市,但在入市过程中受政府自身行为与选择影响,入市进程缓慢,效果甚微(孙秋鹏,2020)。第二方面,入市后的土地增值收益分配。面对城市化进程的快速推进,集体经营性建设用地入市后,土地增值收益分配矛盾逐渐显化,在2015年的土地试点政策中,各试点地区存在着土地增值收益调节金征收比例不完善问题(林超等,2019),如重庆大足区征收比例为建设用地土地增值收益的20%—50%,四川郫都区比例为15%—40%,两地存在较大差异(王玥和黄玉浩,2020)。究其原因主要为:村集体组织、地方政府、中央政府目标不一、利益诉求不同,难以实现均衡,导致试点政策推行效率缓慢(郑威等,2017;李怀,2020)。如何破解当下集体经营性建设用地入市困境,参与主体、影响因素以及完善增值收益调节金比例问题成为了重要突破口(陆剑和陈振涛,2019)。

第三,针对宅基地管理方面的研究。我国对宅基地管理方面的研究主要围绕农户退出宅基地的话题展开,农户的宅基地退出行为一直作为改革领域的研究热点(董欢等,2021)。目前对农户退出宅基地行为的研究主要基于微观角度,在“经济人”前提下,分析影响农户退出行为及意愿的主要因素(彭长生,2013)。基于经济学的角度,发现禀赋效应、模糊厌恶、锚定效应以及从众心理均对农户退出行为产生了显著影响(杨玉珍,2015)。从影响因素的视角出发分析,农户个体特征、宅基地认知特征、社会特征、农户分化特征四种类型都对宅基地退出有着显著影响(关江华等,2013;佟艳等,2017),其中农户个人特征包含农户的年龄、教育背景等(付文凤等,2018),社会特征包含农户所在地区社会风俗、文化等(周婧等,2010),而分化特征从经济及职业视角考察(刘同山等,2013),其影响机制在于收入来源、就业结构的差异(范辉等,2020),使得宅基地所有权者对产权的归属认知和心理预期不同,进而对其退出宅基地的行为产生影响(张宇等,2021)。

第四,对于试点政策方面的研究。试点政策是我国政策实施过程中特有的一项重要机制,源于中共革命经验(Heilmann,2008a)。针对我国试点政策的研究始于2008年,其目的是推动社会经济等领域的政策创新与改革(吴怡频和陆简,2018)。试点政策作为新政策制定的依据,为政策出台减小风险、降低成本、增加政策创新概率(Heilmann,2008b),为中央政府推迟改革实践提供先行指导,是我国经济繁荣的关键之举(Florini et al,2012;Zeng,2015)。

通过对上述研究进行分析,发现针对农村土地政策试点的综合研究较少,土地试点政策外溢效应研究也相对匮乏,同时较少文献使用计量方法测度土地试点政策对经济发展带来的影响。现有的政策效应评估方法主要有:倾向得分匹配(propensity score matching,PSM)、双重差分(difference-in-difference,DID)以及工具变量法(instrumental variable,IV),这些方法难以检验政策估计的有效性,因此,使用这些方法来评估政策实施是否产生效应缺少说服力。相比这些方法,断点回归方法(regression discontinuity design,RDD)更贴近随机试验(Thistlethwaite and Campbell,1960)同时也能对政策有效性进行检验。鉴于此,本文将在已有文献基础上,利用2008—2018年面板数据,通过构建精准断点回归模型(sharp regression discontinuity,SRD),详细测度土地试点政策对地区经济发展带来的影响,该方法也在一定程度上削弱了土地试点政策对经济发展中可能存在的内生性问题,可以提高结果的可靠性(Lee,2008)。此外,本文也可为理解土地试点政策对地区经济发展提供实证支持,为政府完善土地试点政策提供建议。

1 数据来源与方法

1.1 研究区域概况

本文参考黄河水利委员会划分标准,依据不同河段地形、河道、水文特征等,将沿黄地区沿线9个省(自治区),10 个试点地划分为上、中、下游三个不同区域,其中上游包括:青海省、四川省、甘肃省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区,中游包括:陕西省、山西省;下游包括:河南省、山东省。党的十八大以来,习近平总书记多次亲赴沿黄地区考察,屡次强调沿黄地区在我国经济社会发展中的重要地位,并将沿黄地区高质量发展上升为重大国家战略,这也是本文将沿黄地区作为研究区域的主要原因。沿黄地区主要位于我国西北区域,其经济发展受地理位置、自然资源及人力资源等因素约束,地区经济发展速度缓慢、发展质量不佳、发展水平层次不齐。因此,分析土地试点政策对沿黄流域经济发展的影响,不仅能促进沿黄流域经济更好、更快地发展,还能提升沿黄流域经济发展在西北地区经济发展中的龙头地位,发挥其带头作用并辐射至整个西北地区。此外,探析土地试点政策对沿黄地区经济发展作用,有利于提出解决沿黄地区经济发展的新措施、新建议,实现推动沿黄地区高质量发展、改善各流域人民经济面貌、优化资源配置目标,这对于对维护社会稳定具有重要意义。

1.2 模型设计

2014年底,国务院办公厅印发的农村土地政策试点意见,决定于2015年起在全国30 余个县(市、区)开展试点工作,在无其他经济、政治等因素影响下,各试点地经济发展随时间推移而发生变化,若在土地试点政策设立前后,各地区经济发展出现断点,则可理解为试点地经济发展水平的变化是由土地试点政策设立这一外生制度因素引起的,这为本文使用断点回归研究土地试点政策对地区经济发展的影响提供了条件。因此,本文选择2015年作为断点年份,以沿黄地区沿线10 个试点地为研究对象(图1)。

图1 沿黄地区土地政策试点地Fig.1 Land policy pilot areas along the Yellow River Basin

观察土地试点政策实施前后区域经济变化情况,设定虚拟变量dit,代表研究主体i是否实施土地试点政策。公式如下:

式(1)中:t0代表研究对象i实施土地试点政策的时间,当时间在2015年之前时,令dit为0,表示该地区尚未实施土地试点政策,反之,则表示政策正在实施当中。根据政策实施时间以及可查询到的数据,本文选取时间段t为2008—2018年。

在本文中土地试点政策实施前后概率变化由0突升至1,因此本文研究对象适用精确断点回归模型。其土地试点政策模型如下:

式(2)中:GDPit代表研究对象i在第t年的经济发展水平;dit是虚拟变量,代表研究对象i在第t年是否实施土地试点政策;α1代表土地试点政策在2015年时对经济发展水平的测度;t0代表土地试点政策实施时间,即2015年;t−t0代表标准化处理后的时间变量,表示政策实施断点;α2代表时间变量t对被解释变量GDPit的作用大小;α3代表dit(t−t0)斜率系数;Xit代表对象i在第t年的所有控制变量,α4代表控制变量的系数值。

1.3 变量选取与数据来源

断点回归模型中的被解释变量为地区经济发展水平。参考相关学者的研究(Thistlethwaite and Campbell,1960),本文选取地区生产总值这一指标来衡量地区经济发展水平高低。虚拟变量为土地试点政策是否实施(dit),该取值与公式(1)对应。借鉴已有研究(王丽艳和马光荣,2018),主要控制变量为常住人口数量、政府支出、农林牧渔生产总值、第二产业生产总值、农业机械化总动力。以上数据来源于《中国县域统计年鉴(2008—2018)》、《中国城市统计年鉴(2008—2018)》、2008—2018年各地区统计年鉴以及2008—2018年各地区国民经济和社会发展统计公报。为了避免通货膨胀带来的影响,本文以2008年作为基期,使用GDP 平减指数对所有经济相关指标进行处理,且对其做对数化处理,本文数据整理均使用软件Stata 15.1。

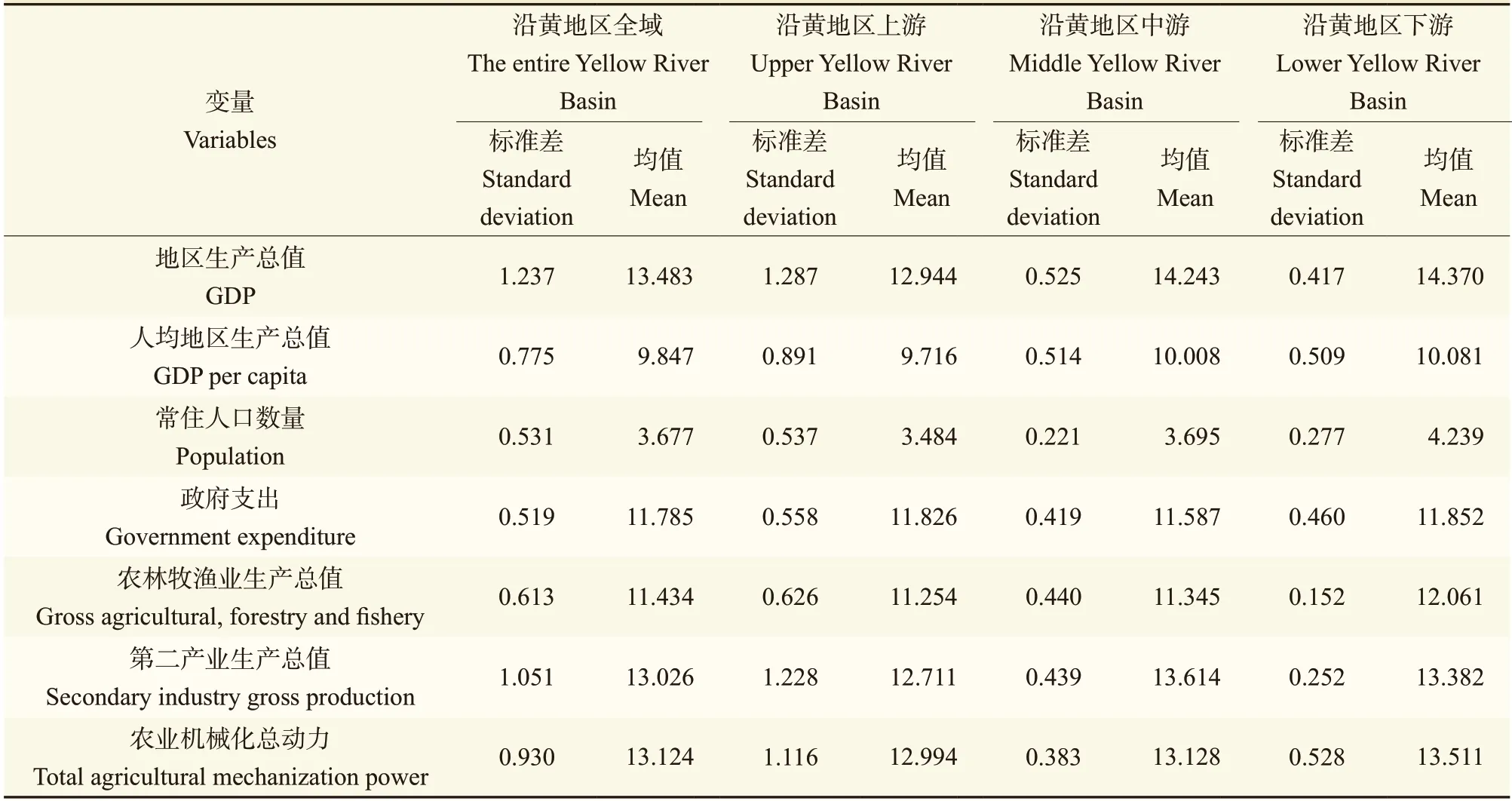

1.4 变量的描述性统计

就地区生产总值而言,最大值与最小值均出现在沿黄地区上游区域,最小值出现在青海省湟源县,约为2.62 亿元,最大值出现在四川省郫都区,约为580.22 亿元;在沿黄地区中游区域,最小值、最大值均出现在陕西省高陵区,各为8.67亿元、378.45 亿元;在沿黄地区下游区域,最小值、最大值均出现在河南省长垣县,其最小值约为27.68 亿元,最大值约为194.35 亿元。上述数据说明,在土地试点政策实施的大环境下,沿黄地区上游区域经济波动幅度最大。就人均地区生产总值、常住人口数量、政府支出、农林牧渔业生产总值、农业机械化总动力而言,其上游区域变动幅度最大(表1)。

表1 主要变量描述性统计分析Tab.1 Descriptive statistical analysis of main variables

2 结果分析

2.1 断点回归结果分析

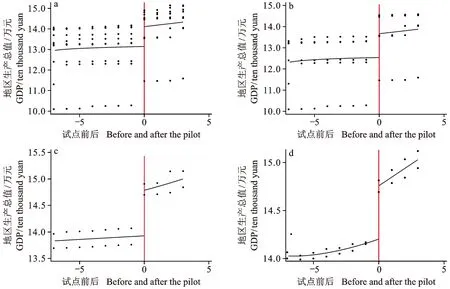

使用RDD 进行判断的依据是,若2015年沿黄地区上、中、下游试点区域的被解释变量出现明显断点,出现这种情况可能与土地试点政策实施有关。因此将2015年作为时间断点,结合图形观察土地试点政策区域经济发展情况。如图2 所示,沿黄地区全域、上、中、下游的试点地区的经济发展均有所提高,即出现“跳跃点”。这表明当驱动变量超过断点处时,促进了区域经济发展,经济水平得到提升,由此证明精确断点回归模型适用本文土地试点政策效应研究。综上,本文构建的断点回归模型满足精确断点回归的前提假设,可据此推断土地试点政策实施和试点区域经济发展之间的因果关系。

图2 沿黄地区全域、上、中、下游地区经济发展和分组变量关系图Fig.2 The relationship between economic development and grouping variables in the entire Yellow River Basin,upper,middle,and lower reaches

断点回归模型有效性的另一条件是经济个体不能完全操纵或控制驱动变量,在本文中年份变量是分组变量,土地试点政策是驱动变量,年份变量具有客观性,不受人为控制,因此满足驱动变量的客观性要求。根据表2 结果可知,土地试点政策实施对常住人口数量、政府支出、农林牧渔生产总值、第二产业生产总值、农业机械化总动力的影响不显著,在沿黄地区全域、上、中、下游区域内,所有控制变量在断点处满足平滑性要求,未出现跳跃现象。因此,本文中使用的断点回归方法与其他影响变量不存在断点效应,也由此证明土地试点政策效应适合用断点回归模型进行分析。

表2 控制变量连续性检验结果Tab.2 Results of the test for continuity of control variables

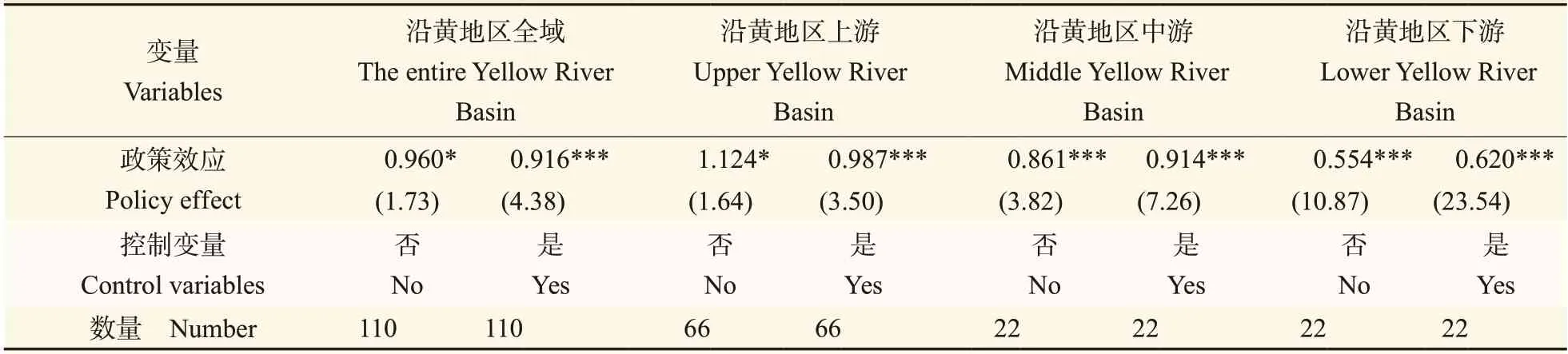

2.2 土地试点政策与试点地经济发展

在初步观察了土地试点政策实施对沿黄地区全域、上、中、下游区域经济发展的影响后,再进一步结合断点回归结果进行分析。通过表3 回归结果可知,土地试点政策对沿黄地区不同区域经济发展影响存在一定的空间差异。在最优带宽下,未加入控制变量时,土地政策实施促进了全域、上、中、下游试点经济发展;在加入控制变量后,土地政策实施依旧促进着全域、上、中游试点区域经济发展,且对上游试点区域经济发展的促进作用最大,对下游试点区域经济发展的促进作用最小。造成此结果的主要原因是:在研究涉及到的沿黄地区中,其上游与中、下游相比,上游区域地广人稀,幅员广阔,产业结构尚不完善,大量人口流失,导致农地荒废、宅基地、集体性建设性用地闲置,而本次土地试点政策主要对象为此类型土地,土地试点政策的实施,使得农村经营性建设用地存量得到再次利用,农村用地保障机制得到完善,农村生产、生活用地的配置得到优化,实现了农村土地权能,在此基础上建立了城乡统一的土地用地市场。因此,其对上游区域经济发展的促进作用更为明显。

2.3 稳健性检验

2.3.1 不同带宽回归

借鉴相关学者的研究(杨君等,2019;秦志龙和陈晓光,2020;王学渊等,2020),本文通过改变带宽、改变核心变量来检验该模型的稳健性。表3 显示了土地试点政策与地区生产总值的断点回归结果。断点回归估计模型通常使用的方法是局部线性回归,其对处于一定宽带中的样本进行回归估计。本文参考Imbens and Kalyanaraman(2011)的研究,选取最优带宽,同时对其周围样本进行多次回归估计。选取最优带宽的50%、100%、200% 三种带宽对模型进行稳健性检验,结果如表4 所示:在沿黄地区全域、上、中、下游区域的回归结果中,在最优带宽的100%、200%条件下,回归结果均显著,说明在沿黄地区全域、上、中、下游区域土地试点政策实施效果显著,在试点区域经济发展过程中土地试点政策已经发挥作用;在沿黄地区上游政策效应最为明显,在最优带宽的100%下,相较于试点前(即2015年前),土地试点政策对上游地区经济带动作用提高了0.987,在最优带宽的200% 下,土地试点政策效应依旧为正,且上游地区经济带动作用提高了0.990。

表3 沿黄地区全域、上、中、下游区域经济发展的断点回归估计结果Tab.3 Results of breakpoint regression estimation of regional economic development in the whole,upper,middle and lower reaches of the Yellow River Basin

表4 稳健性检验:不同带宽Tab.4 Robustness test:different bandwidth

从上述结果的分析可知,土地试点政策实施效果在沿黄地区全域、上、中、下游区域存在一定的差异性,以最优带宽的100%为分界点,小于最优带宽的100%对试点区域经济发展的带动作用显著大于最优带宽的100%,政策效应不一。这也恰好印证了前文的结论,并证明了本文结论具有一定的稳健性。

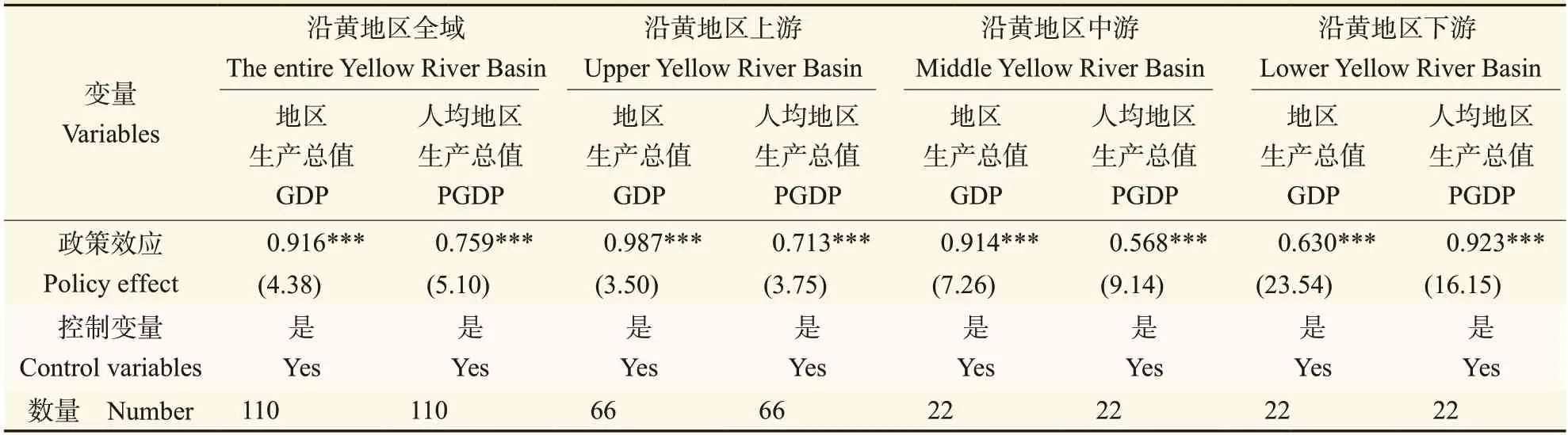

2.3.2 替换核心变量

本部分内容通过采用新的被解释变量,对此进行断点回归,以此来判断本文结论的稳健性。与地区生产总值反映的内容基本相似,人均地区生产总值也反映了本地区经济发展水平,因此本文使用人均地区生产总值(GDP per capita,PGDP)作为新的被解释变量,对沿黄地区全域、上、中、下游区域数据进行断点回归,回归分析结果如表5 所示,对沿黄地区全域、上、中、下游区域来说,其政策效应依然显著。以人均地区生产总值作为被解释变量进行稳健性检验,证明本文结论依旧稳健。

表5 稳健性检验:替换核心变量Tab.5 Robustness test:replace core variables

3 结论与政策启示

本文利用沿黄地区沿线10 个试点地2008—2018年面板数据,使用精确断点回归模型分析土地试点政策对沿黄地区经济发展的影响。研究结论如下:

(1)根据各流域检验结果来分析试点政策实施对沿黄地区经济发展的影响,发现土地试点政策实施促进了沿黄地区上、中、下游区域经济发展,且带动作用存在差异。下、中游区域带动作用弱于上游区域,上、中、下游区域发展不均衡。为降低本文模型选择偏差带来的影响,本文利用不同带宽及替换核心变量进行了稳健性检验,得出该模型所得结果具有良好的稳健性。

(2)土地试点政策实施对同处上游区域各试点地经济发展影响存在明显的迎臂效应,具体表现为:50%带宽下,土地试点政策对上游区域经济的带动作用提高了1.214;在100%及200%带宽下,土地试点政策效应对上游地区经济带动作用提高了0.987、0.990,远小于50%带宽下。

“试点”是我国改革开放以来进行政策制定、改革创新普遍采用的一种治理模式,而理解试点政策效应的差异性,成为解释新时代我国经济社会发展的重要组成部分。在过去的二十年里,土地问题是我国解决“三农”问题的关键所在,土地资源在农村地区的重要性不言而喻。首先,从本研究结果可知,土地试点政策对沿黄地区各区域经济发展有着一定的作用且效果大小存在差异。本研究中采用的样本分布于我国沿黄地区上、中、下游区域,分布范围较广,地区间自然资源、人力资源差异显著,因而可能会对地区经济发展的影响不同。其次,本研究的目的是分析土地试点的一般性政策效应,本次土地试点政策包含农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革三项,而每项内容、涉及的参与主体不同,这就可能导致不同类型土地试点政策带来的经济效益存在差异,而研究中对沿黄地区经济发展影响没有考虑不同类型土地制度的政策效应差异,因此不能直接套用到具体类型土地制度试点政策效应研究上,但显然分析不同类型土地试点政策效应对区域经济发展的影响将是今后需要努力的方向。最后,本研究中采用的数据来源于我国统计年鉴、各地区统计年鉴、统计公报等,用其探究土地试点政策对沿黄地区经济发展的影响可能存在一定的片面性,因此在后续的研究中,将进一步通过半结构式访谈,深入了解研究区域土地试点政策落实状况,从而更加全面客观地评价土地试点政策所发挥的效应对区域经济发展的影响,这也是下一步努力的方向。

基于土地试点政策对区域经济发展影响存在差异,因此可从以下几点出发,不断完善政策,削弱区域间政策效应带来的差异。第一,考虑到地区间自然资源、人力资源差异可能带来的区域产业发展能力不足、人口流失等问题,这些均阻碍着土地试点政策红利的释放,因此,政府在实施政策过程中要做好土地规划,依托本地区能源优势,吸引更多企业入驻,以此不断调整、完善产业结构,吸引并留住人口,刺激土地试点政策释放红利。在此基础上构建科学合理的区域土地试点政策体系,提高政策精准性。第二,考虑到中、下游区域土地试点政策效应较小,因此需要政府继续加大对土地市场的培育和完善力度,规范农村土地征收、集体经营性建设用地入市、农村宅基地流转程序,提高土地试点政策实施过程的透明度,创造良好的土地试点政策基础,以此来保证政策实施的有效性。第三,将土地试点政策实施中,政策效应显著带动区域经济发展的地区作为典型案例,并进行宣传推广,为其他地区提高政策效能梳理典型示范。