地方政府举债何以影响城市创新

杨思莹 路京京

一、引言及文献述评

当前,中国经济进入高质量发展阶段,创新与科技进步成为稳定经济增速和提高发展质量的重要支撑。为此,国家不断采取措施,积极培育创新主体,营造良好的创新生态系统,努力提高科技创新能力。财政支出是政府参与和支持科技创新活动最基本的手段(Lee,2011),政府主导区域创新环境建设与激发创新主体创新活力等活动均是以一定的财政支出为前提和基础的。因此,保障地方政府财政支出能力在一定程度上成为推动创新型经济建设的政策前提。然而,财政分权体制下的地方政府在一定程度上面临着财权与事权不匹配的财政困境,制约了地方政府职能的有效发挥(李政和杨思莹,2018)。为了缓解财政约束,地方政府多通过投融资平台进行融资,以提高政府公共支出能力,发挥政府在经济发展中的引领和保障性作用。例如,为了支持浦东新区建设,中央允许上海在1992—1995 年每年发行5 亿元债券,这就是我国第一只城投债。随后几年时间里,尤其是2009 年以来,城投债成为地方政府融资的重要方式,成为政府公共支出的重要组成部分(Kim,2012)。

政府债务扩张在一定程度上缓解了政府财政预算约束,有利于强化政府经济职能,促进宏观经济稳定与政府发展战略的高质量实施。然而,由于监管措施不完善等原因,近年来地方政府负债规模呈现出无序扩张的趋势,地方政府债务风险也在不断积累(龚强等,2011;牛霖琳等,2016),并进一步影响宏观经济稳定(Kumar 和 Woo,2010)。现有研究就政府债务规模扩张成因、风险以及政府债务的经济效应进行了广泛研究,在肯定政府举债合理性的同时,也指出了政府过度负债的隐患以及防范政府债务风险的必要性等问题(Bohn,1998)。

当然,地方政府债务风险并非意味着政府债务的存在缺乏合理性。在现实中,政府债务在各国都是普遍存在的。政府举债行为的普遍性与合理性不仅仅是基于凯恩斯主义经济理论对政府债务功能的解读,更体现在各国政府通过举债抵御经济危机与促进经济发展等方面的政策实践。例如,Kamiguchi 和Hiraga(2018)、邱栎桦等(2015)、毛捷和黄春元(2018)等大量实证研究均表明,政府债务对经济增长具有显著的非线性影响特征,适度的政府债务规模能够显著促进经济增长。这主要是由于政府大规模举债的同时可能会伴随短暂性的减税,刺激消费和投资增长,并通过发挥政府力量熨平经济周期(Auerbach 和 Kotlikof,1987;Elmendorf 和 Mankiw,1998)。与凯恩斯主义经济理论的观点相反,新古典经济学往往将政府债务视作政府对经济运行的过度干预,指出政府债务抑制了私人储蓄和投资,不利于经济增长(Greiner,2012)。现有的一些实证研究也指出,政府债务发行仅在短期内可能对经济增长具有一定的促进作用,但在长期会降低政府财政支出的乘数效应,不利于政府经济职能发挥(Kirchner 等,2010),并影响经济主体对未来税收的不利预期,挤出私人投资,对经济产生较为严重的抑制作用(Reinhart 和Rogoff,2010)。而Cochrane(2011)的研究发现,即使是在短期,政府债务导致的不确定性也会对经济产生不利影响。此外,也有研究认为政府债务是中性的,如早期的大卫·李嘉图(1981)对政府举债与税收等价的论述,被总结为“李嘉图等价定理”,认为在特定条件下政府无论是通过借债还是通过税收,其经济效应都是无差异的。此后,Barro(1974)、Carmichael(1982)等从理论上证实了“李嘉图等价定理”,而近期研究则基于实证分析方法对该定理进行了验证,如陈梦根和尹德才(2016)研究发现,政府债务和经济增长间不存在因果关系。

梳理以往文献可以发现,现有文献对政府债务进行了较为深入的研究,从不同角度分析了政府债务的形成机制、增长效应以及债务风险问题,在肯定政府债务存在合理性的同时,也指出政府过度举债所带来的风险及其防范举措,为我国规范地方政府债务融资行为提供了理论参考。但在创新驱动发展战略背景下,关于地方政府举债行为的研究仍存在进一步扩展的空间。例如,现有研究缺乏对地方政府债务创新效应的探讨。从理论上讲,由于创新活动的外部性特征以及市场失灵等原因,创新型经济发展对政府力量具有内在依赖性,地方政府行为,尤其是财政收支行为会对创新活动产生重要影响。而政府举债是政府筹集资金的重要方式,也是公共支出的重要来源。因此,创新主体对公共物品的需求以及地方政府为提供公共物品而举债的行为逻辑构成了地方政府举债影响城市创新活动的理论基础。

鉴于此,本文基于我国276 个城市2006—2015 年面板数据,在理论机制分析的基础上实证检验了地方政府举债对城市创新水平的作用效果、机制和非线性特征。本文的创新点体现在如下方面:第一,本文将政府举债行为纳入城市创新水平影响因素的考量中,考察地方政府举债对城市创新活动的影响及其时空异质性特征。研究发现,地方政府举债显著提升了城市创新水平,并且随着城市创新水平提升,政府举债对城市创新的促进作用呈现出先增强、后减弱的“倒U 型”变化特征。此外,地方政府举债对城市创新的作用效果存在着时空差异,2006 年以来,地方政府举债对城市创新的促进作用不断增强;就空间异质性而言,政府举债对城市创新水平的作用效果在东部地区要显著弱于中西部地区。第二,在肯定地方政府举债对城市创新水平具有显著促进作用的基础上,本文进一步考察了其作用机制,深化了对地方政府举债的创新效应研究。基于中介效应模型以及Bootstrap 检验等方法的研究发现,地方政府举债会通过两种方式促进城市创新:一方面,政府举债会弱化生产性支出对财政科技支出的挤出效应,有利于强化政府创新职能,对城市创新产生一定的促进作用;另一方面,政府举债通过优化基础设施建设等方式促进城市投资要素集聚,并对城市创新产生显著的促进作用,并且地方政府举债的投资集聚效应是其推动城市创新水平提升的主要原因。第三,考虑到以往研究中最优政府债务规模的存在,本文进一步运用面板门限模型考察了地方政府举债对城市创新影响的非线性特征。研究发现,地方政府举债对科技创新的影响存在着规模经济效应,即随着政府债务规模的提高,其对城市创新的推动作用也在逐渐增强。

二、机制描述与研究假说

政府举债影响创新型经济发展的判断始于创新活动对公共物品的依赖以及创新活动的外部性特征。一方面,大量研究证实,创新活动对基础设施建设具有内在依赖性,良好的基础设施是减少创新要素流动障碍、提高知识与技术溢出效率、改善市场准入环境和推动创新水平提升的重要保障(蔡晓慧和茹玉骢,2016)。例如,Wang 等(2018)、卞元超等(2019)考察了公路、高铁等交通基础设施建设对企业或区域创新水平的影响,发现交通基础设施建设能够促进要素流动,激励企业研发,推动创新水平提升。孙早和徐远华(2018)等研究证实了信息基础设施建设对创新主体创新活动的促进作用。由此可见,作为一种公共物品,基础设施建设在降低创新活动中的交易成本和信息不对称、推动创新效率提升等方面发挥着重要作用。地方政府是基础设施建设的重要主体,而财政分权体制下的地方政府面临着财权与事权失衡的困境,由此导致公共物品供给面临着严重的预算约束。以城投债等为主要形式的政府债务融资为缓解地方政府预算约束、提高地方政府公共服务质量提供了资金保障。在财政“黄金法则”约束下,城投债几乎全部用于基础设施建设等投资性项目,对于基础设施改善具有重要的推动作用,为创新活动创造了良好的外部条件,有利于推动城市创新水平提升。

地方政府举债还会通过促进城市投资要素集聚,进而对城市创新产生显著的促进作用。这主要是由于地方政府举债有利于改善基础设施条件,促进城市营商环境优化,推动城市投资要素集聚,为创新型经济发展创造良好的要素基础。资金是创新活动最核心的要素之一,创新活动高质量开展是以一定的资金投入为前提的。地方政府以举债的形式筹措基础设施建设资金,为城市投资集聚创造良好的基础设施环境,能够促进城市投资集聚。尽管现有文献多指出,机构投资者偏向于本地区投资或地理位置相近区域投资(Hochberg 和Rauh,2013),但完善的基础设施能够有效降低投资过程中的信息不对称和交易成本,提高投资绩效,弱化风险投资者的“本地偏好”,有利于城市投资要素集聚(龙玉等,2017)。在现实中,基础设施建设相对完善的地区,往往也是投资密集度较高的地区。因此,地方政府举债有利于改善基础设施等公共物品供给,优化城市投资环境,促进城市投资要素集聚,推动城市创新水平提升。

此外,地方政府举债还会降低政府生产性支出对科技支出的挤出效应,保障政府财政支出中科技支出份额,有利于政府在创新活动中的职能发挥,促进城市创新水平提升。政府财政支出是其激励企业研发创新最基本的手段。提高政府财政支出中科学与技术支出比重,有利于发挥政府创新职能,激励企业研发与创新,并促进城市创新。晋升锦标赛机制下,经济规模和增长速度是考核地方官员绩效的关键依据(Li 等,2020;Sam 和 Zhang,2020)。因此,具有“政治人”属性的地方官员往往倾向于将财政支出更多地投向能够短期带动经济规模扩张的领域(Shapiro,1969),即晋升锦标赛机制下,地方政府具有“重生产、轻创新”的自利性投资偏好(吴延兵,2017)。面临着财政预算约束的地方政府官员往往会降低财政中的科技支出,以将更多的财政支出投向生产性领域。而地方政府举债在一定程度上缓解了地方政府预算约束,提高了政府公共支出能力,降低了生产性支出对财政科技支出的挤出效应,有利于保障政府科技支出规模,促进地方政府创新职能的发挥和城市创新水平提升。

综上分析,本文提出如下研究假说。

假说1:地方政府举债会促进城市创新。

假说1.1:地方政府举债能够促进城市投资要素集聚,为城市创新奠定良好的资金基础,促进城市创新水平提升。

假说1.2:地方政府举债能够降低生产性支出对财政科技支出的挤出效应,保障政府财政科技支出规模,以促进城市创新。

一般来讲,在不同时间阶段或者不同区域,地区创新水平、经济社会发展背景以及基础设施条件都存在较大差异,这些差异可能会进一步导致政府举债对城市创新水平产生差异化影响。例如,随着时间的推移,我国经济发展的资源与环境约束收紧,以资源高消耗和环境高污染为代价的传统经济增长模式难以为继,创新逐渐成为地方政府推动城市经济高质量、可持续发展的重要动力。尤其是近年来,中央政府在加大对地方政府环境污染治理巡查力度的同时,也越来越重视地方创新型经济发展,并且将创新与绿色技术进步纳入地方官员绩效考核中(李政和杨思莹,2018),导致地方政府创新偏好不断增强。而地方政府创新偏好的增强一定程度上会体现在其公共支出行为的创新效应上。就政府举债行为来讲,在强创新偏好的条件下,地方政府举债会对城市创新产生更强的促进作用。此外,近年来中央政府加强对地方政府的监管,完善巡视、监察等制度,会促使地方政府提升发债质量和使用效率,这也会强化政府债务的创新效应。因此,随着时间推移,地方政府举债对城市创新水平提升的促进作用也在逐渐增强。

地方基础设施条件差异会导致地方政府举债规模和投资结构差异,并使得政府举债行为对城市创新产生差异化影响。我国东部地区经济与科技发展具有交通、地形、要素等优势和便利条件,对外开放较早,创新活动所依赖的软、硬件基础设施较为完善。因此,东部地区城市创新水平相对较高,创新活动比较接近世界科技发展前沿,科技复杂度高,攻关难度大,政府以举债的方式为创新活动提供基础设施和采取更大力度的科技扶持政策对城市创新水平提升的边际作用相对较小。而中西部地区大部分城市经济与科技发展相对滞后,创新潜力较大,但城市经济与科技发展的基础设施缺口也相对较大。此时政府以举债的方式为城市经济与科技发展提供更加完善的基础设施条件与相应的政策支持,能够更加有效地激发城市创新潜力,提高城市创新水平。由此可以推断,政府举债对东部城市创新水平提升的促进作用会显著弱于中西部地区。

综上分析,本文提出如下研究假说。

假说2:地方政府举债对城市创新的影响存在时空异质性特征。

假说2.1:地方政府举债对城市创新水平的影响存在时间异质性特征,随着时间的推移,地方政府举债对城市创新的促进作用有所强化。

假说2.2:地方政府举债对城市创新水平的影响存在空间异质性特征,地方政府举债对城市创新水平的促进作用在东部地区要显著弱于中西部地区。

以往大部分文献在肯定政府债务对经济增长具有促进作用的同时,也指出地方政府过度负债所带来的系统性金融风险以及政府债务对私人投资、消费的挤出作用,认为过高的政府债务规模会对经济产生一定的抑制作用(Kirchner 等,2010),即随着债务规模的提高,其对经济增长具有先促进、后抑制的“倒U 型”影响特征。这也给本研究提供一定的启示,即地方政府举债是否会对城市创新水平产生非线性影响?从地方政府债务融资投向来看,以城投债为例,城投债最大的投资去向是建筑业,交通运输、电力以及房地产等产业也是城投债投资较多的领域(司海平等,2017)。这些生产性领域的投资对于地方基础设施完善、城市固定资产更新改造和扩建等具有重要的推动作用,有利于地方产业转型升级和实现创新发展。因此,当政府债务规模处于合理水平时,政府举债对城市创新具有正向促进作用。而随着政府债务规模的进一步扩张,政府举债可能会对企业投资产生严重的挤出效应,不利于城市创新规模的扩张。如前所述,晋升锦标赛机制下的地方政府官员具有经济规模偏好,在政府财政支出行为方面突出表现为“重生产、轻创新”的投资偏好(吴延兵,2017)。包括政府债务融资在内的大规模公共投资会对民间投资产生示范效应,出于降低投资风险、强化政商关联等目的,辖区内企业等投资主体会自觉迎合政府投资偏好,将更多资源投入政府偏好的领域,导致地方生产性投资过剩,而创新资源投入不足等问题,不利于城市创新活动开展。由此,本文提出如下假说。

假说3:地方政府举债对城市创新水平的影响存在着非线性特征,当政府债务规模处于某一区间时,政府举债对城市创新水平提升具有显著的促进作用,而过高的政府债务规模会抑制城市创新。

三、研究设计

(一)模型设定

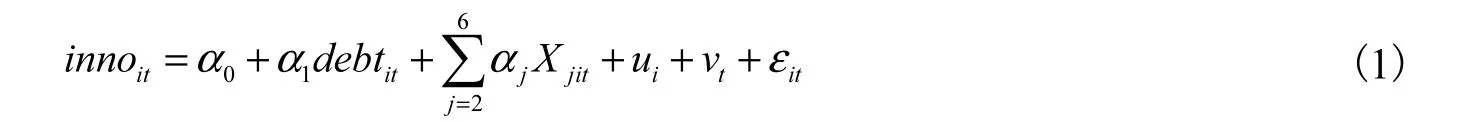

首先,本文基于双向固定效应模型考察地方政府举债对城市创新水平的影响,具体如式(1)所示:

其中,inno 表示城市创新水平,debt 表示地方政府债务水平,其回归系数反映出政府举债对城市创新的影响,即验证假说1 是否成立。X表示控制变量的集合,用以控制影响城市创新的经济社会因素,u和v 分别表示个体和时间虚拟变量。为随机误差项。

其次,为了检验假说1.1 与假说1.2,即考察地方政府举债影响城市创新水平的作用机制,本文进一步构建如式(2)与式(3)所示回归模型,并与式(1)共同组成完整的中介效应模型。

式(2)与式(3)中,M 表示中介变量,包括地方投资要素集聚水平和地方政府财政科技支出比重。当式(1)中 u显著时,说明地方政府举债对城市创新具有显著影响,进一步考察其作用机制,即检验地方政府举债是否会通过影响城市投资集聚和政府财政支出结构两个中介变量进一步影响城市创新水平。如果式(2)中与式(3)中均显著,说明地方政府举债会通过影响该中介变量进而对城市创新产生影响,其中介效应为×。此时,如果依旧显著,说明M 为部分中介变量,地方政府举债除了通过影响该变量进而影响城市创新水平以外,还会直接或通过其他作用机制对城市创新水平产生间接影响。

本文计划采用分样本的方式考察地方政府举债对城市创新影响的时空差异。如果地方政府举债对城市创新水平的回归系数在两组样本回归中并不存在显著差异,本文进一步加入组别虚拟变量与地方政府债务交乘项,以检验地方政府债务对城市创新水平影响效果强弱的时空异质性特征,即设定如式(4)所示回归模型。其中,D 表示时间或空间虚拟变量。

最后,为了检验地方政府举债对城市创新水平影响的非线性特征,本文进一步构造如式(5)所示面板门限模型,其中核心解释变量与门限变量均为政府债务规模;I()⋅为指示函数,括号内条件满足时I 为1,否则为0。

(二)变量与数据

城市创新水平是本文的被解释变量。以往文献往往从创新投入和创新产出两个角度衡量创新水平,但是创新活动具有一定的不确定性和风险性,创新投入并不必然会有产出。并且由于我国会计制度不够完善,企业研发和创新投入存在虚报等问题,因此创新投入难以衡量一个城市真正的创新水平。专利作为城市创新活动最直接的产出,能够有效避免利用创新投入测度创新水平所带来的误差,是当前创新研究中应用最普遍的指标之一。专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型,但相对于后两种类型,发明专利更具有创新价值,能够更好地衡量城市创新水平。因此,本文使用城市人均发明专利申请量作为衡量该城市创新水平的主要指标。

地方政府债务水平是本文的核心解释变量。由于城投债在地方政府债务中占有较高的比重,因此以往文献多用城投债衡量地方政府债务水平(司海平和刘小鸽,2017;Ouyang 和Li,2021;Zhang 等,2021)。需要指出的是,现有一些数据库对城投债数据的整理存在诸多缺陷。为此,曹婧等(2019)首先重新确立了地方融资平台,基于新的融资平台名单检索债券发行信息,并匹配到各城市得到地方政府发债数量和规模。本文基于此数据,运用地方城投债金额加1 后取对数值作为地方政府债务规模的测度指标。

此外,本文还选择对外开放水平(fdi)、城市科教资源规模(hum)、金融发展规模(fin)、城市创业活跃度(entre)、科教发展质量(uni211)等指标作为控制变量,具体设定方式如下:对外开放水平用城市实际利用外商直接投资金额占地区生产总值比重测度;科教资源规模用城市高等学校在校生人数占地方总人口比重衡量;金融发展规模用地方金融机构存贷款余额占地区生产总值比重衡量;创业活跃度用地方私营和个体从业人员数占就业人员总数比重测度;科教发展质量采用虚拟变量的方式衡量,当城市有“211 工程”高校时,赋值为1,否则为0。

上述指标所涉及的数据中,地方城投债数据来源于《财贸经济》编辑部网站所披露的、对外经济贸易大学毛捷教授团队所整理的城投债相关数据。专利数据来源于中国研究数据服务平台,城市创新指数来源于《中国城市和产业创新力报告2017》,其余数据均来源于各年份《中国城市统计年鉴》。

四、实证结果与分析

(一)基准回归

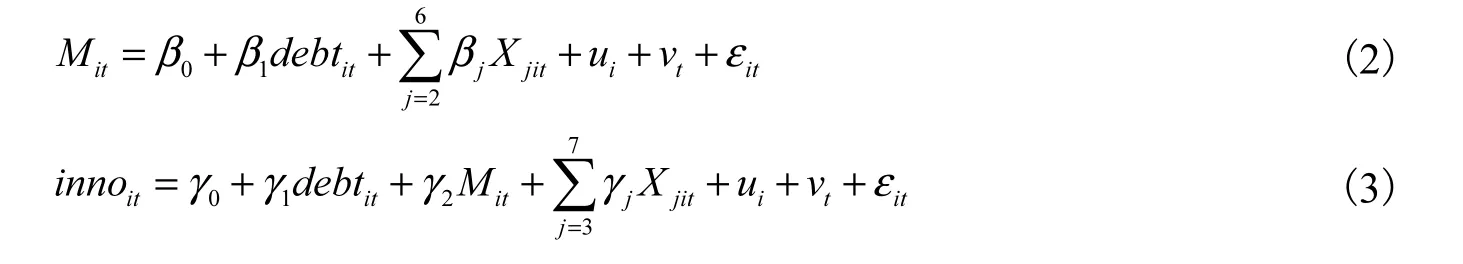

首先,为了检验假说1,本文对式(1)所示回归模型进行估计,结果如表1 所示。其中,第(1)列仅将政府债务规模这一指标作为解释变量进行估计,结果显示政府债务对城市创新水平的系数在1%的水平上显著为正,即地方政府举债有利于推动城市创新水平提升。但上述估计过程忽视了时间趋势特征和城市个体特征对回归结果造成的影响,因此,第(2)列和第(3)列依次控制时间和个体固定效应,结果显示政府债务规模的回归系数依旧在1%的水平上显著为正,但其绝对值变小,说明忽视了时间趋势效应和个体特征会高估地方政府举债对城市创新的促进作用。第(4)列和第(5)列在第(2)列和第(3)列的基础上进一步加入了影响城市创新水平的控制变量。从中可以看出,地方政府债务对城市创新水平的回归系数仍旧在1%的水平上显著为正,同样证实了地方政府举债对城市创新的促进作用,假说1 得以证实。

表1 基准回归

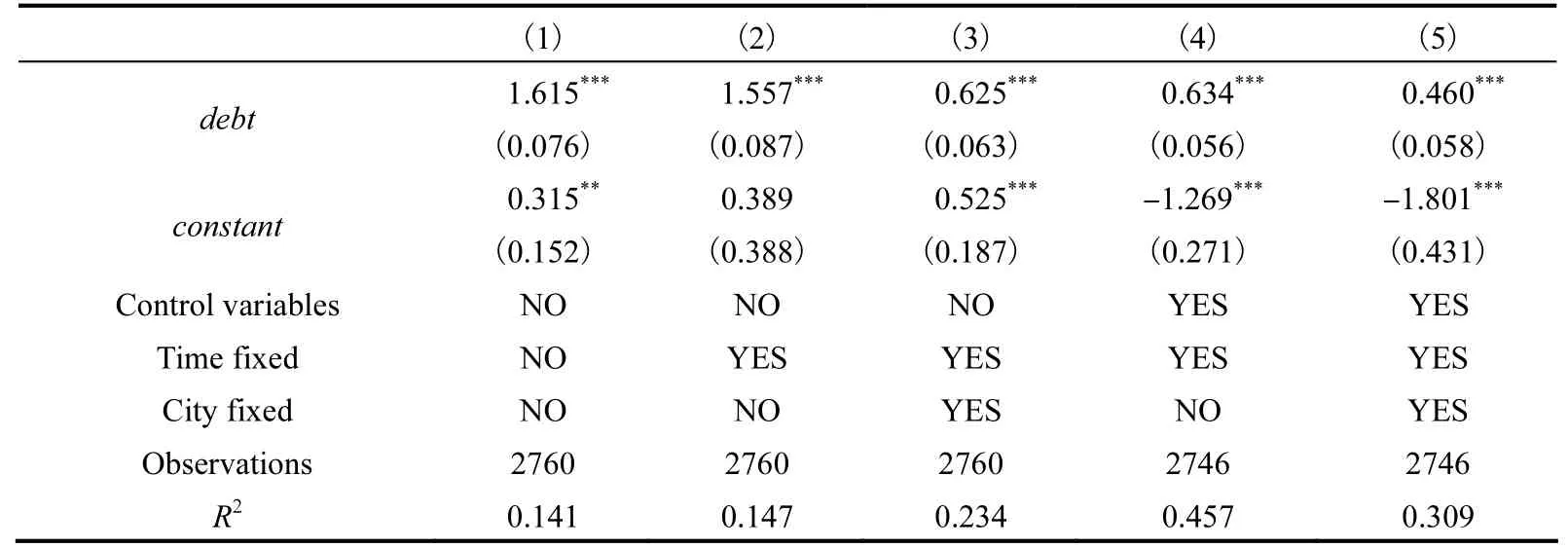

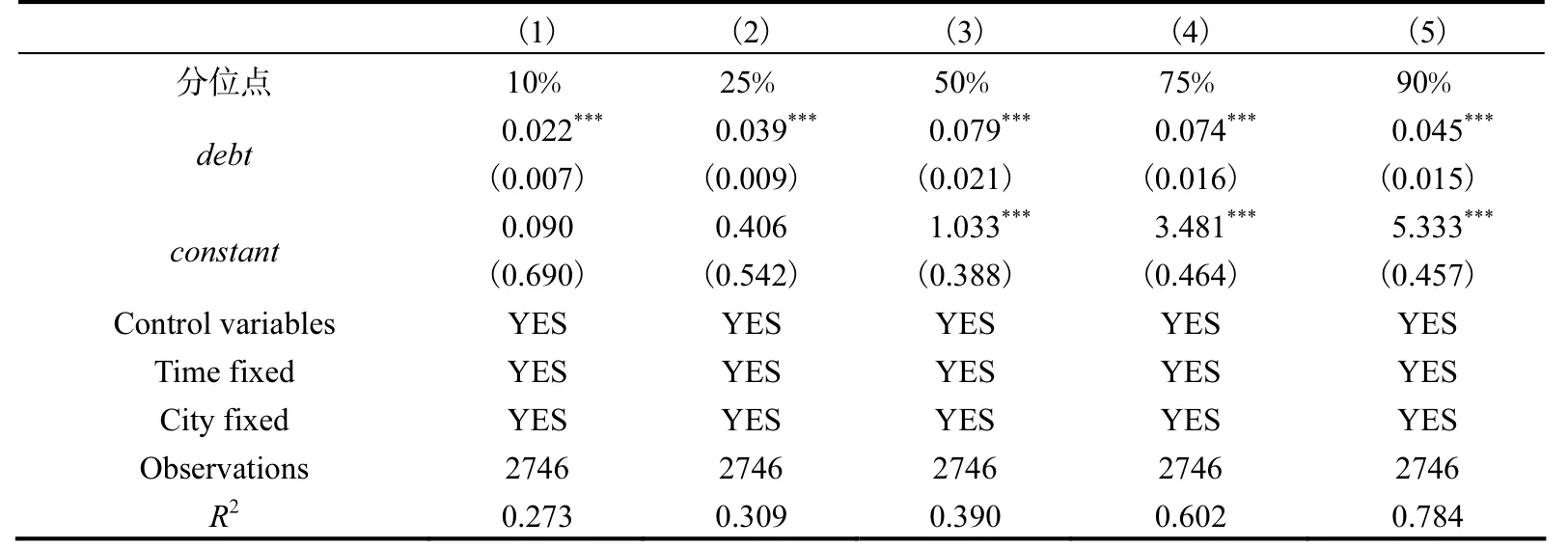

上述回归结果描述了地方政府举债对城市创新的平均边际效果,但是难以描述不同城市创新水平条件下地方政府举债对城市创新水平的边际作用效果。为此,本文进一步引入分位数回归模型以考察地方政府举债对城市创新影响的动态轨迹。本文选取10%、25%、50%、75%和90%五个分位点进行估计,结果如表2 所示。从中可以看出,地方政府举债对城市创新水平的回归系数均在1%的水平上显著为正,说明在不同创新水平下,地方政府举债均能够显著提升城市创新水平。比较不同分位点上回归系数绝对值时发现,当分位点不超过50%时,随着分位点的提高,地方政府举债对城市创新水平的回归系数不断提高,即由10%分位点的0.022 提高到25%分位点的0.039,再到50%分位点的0.079。当分位点高于50%时,随着分位点的提升,地方政府举债的回归系数逐渐降低,即由50%分位点的0.079 降至75%分位点的0.074,并进一步降至90%分位点的0.045。此外,本文进一步检验不同分位点上地方政府举债的系数是否存在显著差异,结果显示F=4.25,P=0.000,说明不同分位点上地方政府举债的回归系数具有显著差异。由此,本文初步判断,随着城市创新水平提升,地方政府举债对城市创新的促进作用呈现出一种先增强、后减弱的“倒U 型”变化特征。

表2 分位数回归

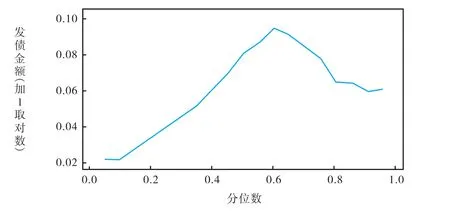

为了进一步准确刻画不同分位点上地方政府举债对城市创新水平的回归系数的差异性特征,本文给出了不同分位点上地方政府举债的回归系数,具体如图1 所示。从中可以看出,随着分位点的提高,地方政府举债对城市创新水平的回归系数呈现出先增大、后变小的“倒U 型”变化轨迹,与前述回归结果一致。这可能是由于在创新水平较低的城市创新要素集聚能力较弱,单纯靠政府举债改善外部创新环境对地方创新具有一定的促进作用,但难以充分挖掘地方创新潜力。随着城市创新水平提升,地方创新活动开始具有要素集聚优势和规模经济的特征;此时依靠地方政府举债改善外部环境、强化政府创新职能能够更加有效地挖掘城市创新潜能,促进城市创新。而当城市创新达到更高水平时,地方创新基础设施相对完善,良好的创新生态系统逐渐形成;此时市场机制能够更加有效地配置创新资源,创新活动对政府力量的依赖逐渐减弱;因此,政府通过举债改善城市基础设施环境对创新水平提升的边际作用也在逐渐减弱。

图1 分位数回归

(二)时空异质性分析

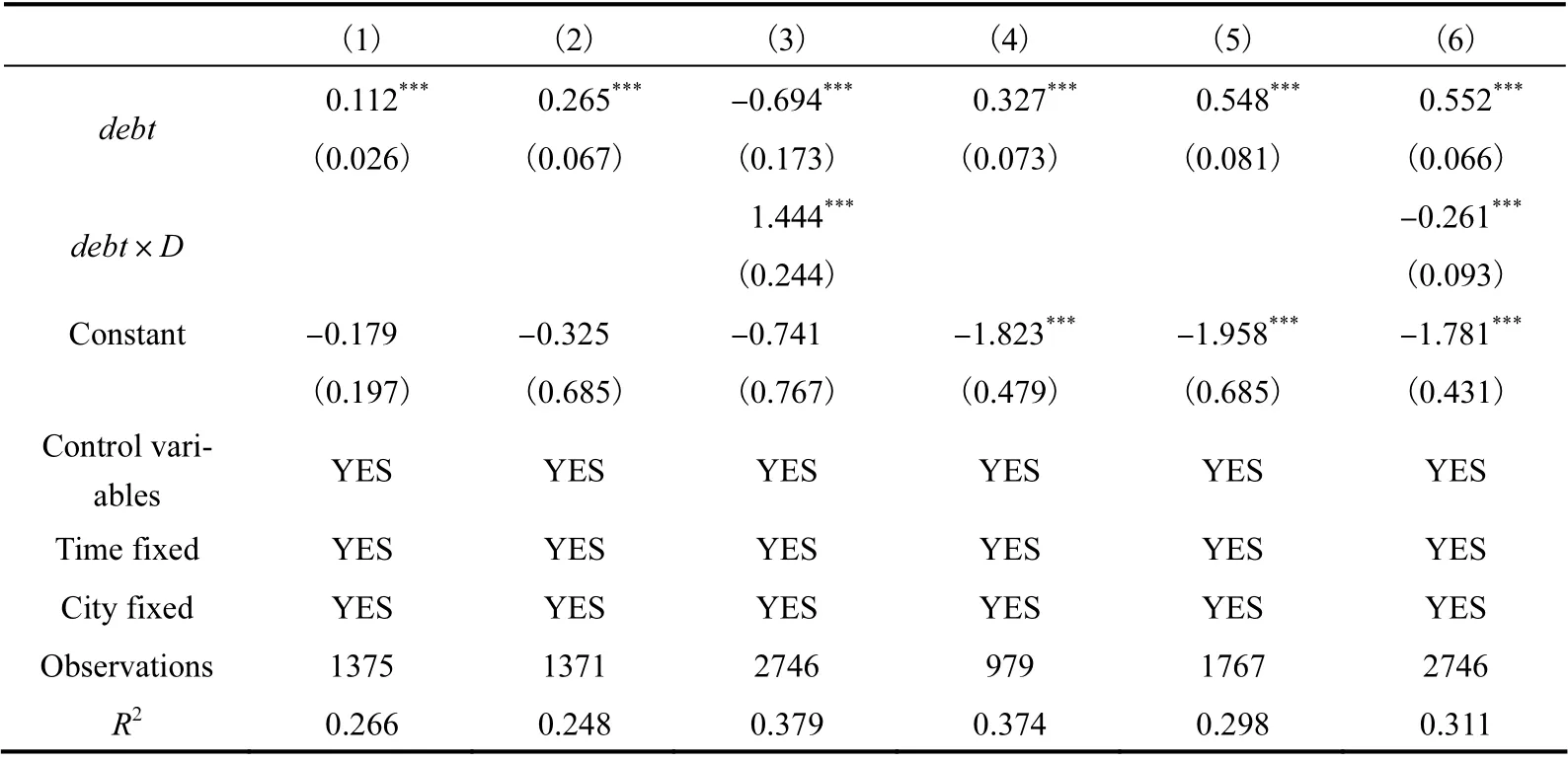

为了检验假说2,即考察地方政府举债对城市创新水平的影响是否存在时空异质性特征,本文按照时间阶段和地区特征细分样本,并分别进行估计。具体来说,本文首先按照时间顺序将样本平均分为2006—2010 年和2011—2015 年两个子样本,并分别进行估计,其结果对应表3 中第(1)列与第(2)列。两组回归中,地方政府举债对城市创新的系数值均显著为正,可见无论是在2006—2010 年,还是在2011—2015 年,地方政府举债均能够显著促进城市创新水平提升,即在两组样本中,地方政府举债对城市创新水平影响的作用方向和显著性上并无显著差异。为此,本文进一步设置时间阶段虚拟变量,即在2006—2010 年该变量为0,之后年份该变量为1,并设置时间阶段虚拟变量与地方政府举债变量的交乘项,代入式(4)中进行估计,结果如表3 中第(3)列所示。从中可以看出,交乘项的回归系数显著为正,这意味着2011 年以后地方政府举债对城市创新的推动作用显著强于前5 年。此外,为了更加清晰地描述随着时间推移,地方政府举债对城市创新促进作用的变化特征,本文进一步给出了不同年份虚拟变量与政府举债变量交乘项的回归系数,结果如表4 所示。从不同年份虚拟变量与地方政府举债交乘项的回归结果可以看出,随着时间推移,地方政府举债对城市创新具有逐年递增的促进作用,假说2.1 得以证实。

表4 时间异质性的进一步分析

为了检验地方政府举债对城市创新水平影响的空间异质性特征,本文表3 中第(4)列和第(5)列分别给出了东部地区和中西部地区的估计结果。两次回归中地方政府举债对城市创新水平的系数均在1%的水平上显著为正,说明无论在东部地区还是中西部地区,地方政府举债对城市创新均具有显著的促进作用,两组样本在作用方向上并无显著差异。进一步考察政府举债对城市创新水平影响强弱的异质性,即将城市区位虚拟变量与地方政府举债变量做交乘并代入式(4)中进行估计,结果如表3 中第(6)列所示。城市区位虚拟变量和地方政府举债交乘项回归系数在1%的水平上显著为负,说明地方政府举债对东部地区城市创新水平提升的促进作用显著弱于中西部地区,假说2.2 得以证实。

表3 时空异质性分析

(三)作用机制分析

前述结果表明,地方政府举债能够显著促进城市创新水平提升。这可能是基于两个原因:第一,地方政府的城投债多投向城市基础设施建设,能够优化城市营商环境,促进城市投资要素集聚,对科技创新产生显著的促进作用,即假说1.1 所述作用机制;第二,地方政府举债降低了地方生产性财政支出对财政科技支出的挤出作用,即通过保障政府财政科技支出规模,促进政府创新职能发挥,带动城市创新水平提升,即假说1.2 所述作用机制。本文将对这两种作用机制做进一步检验。

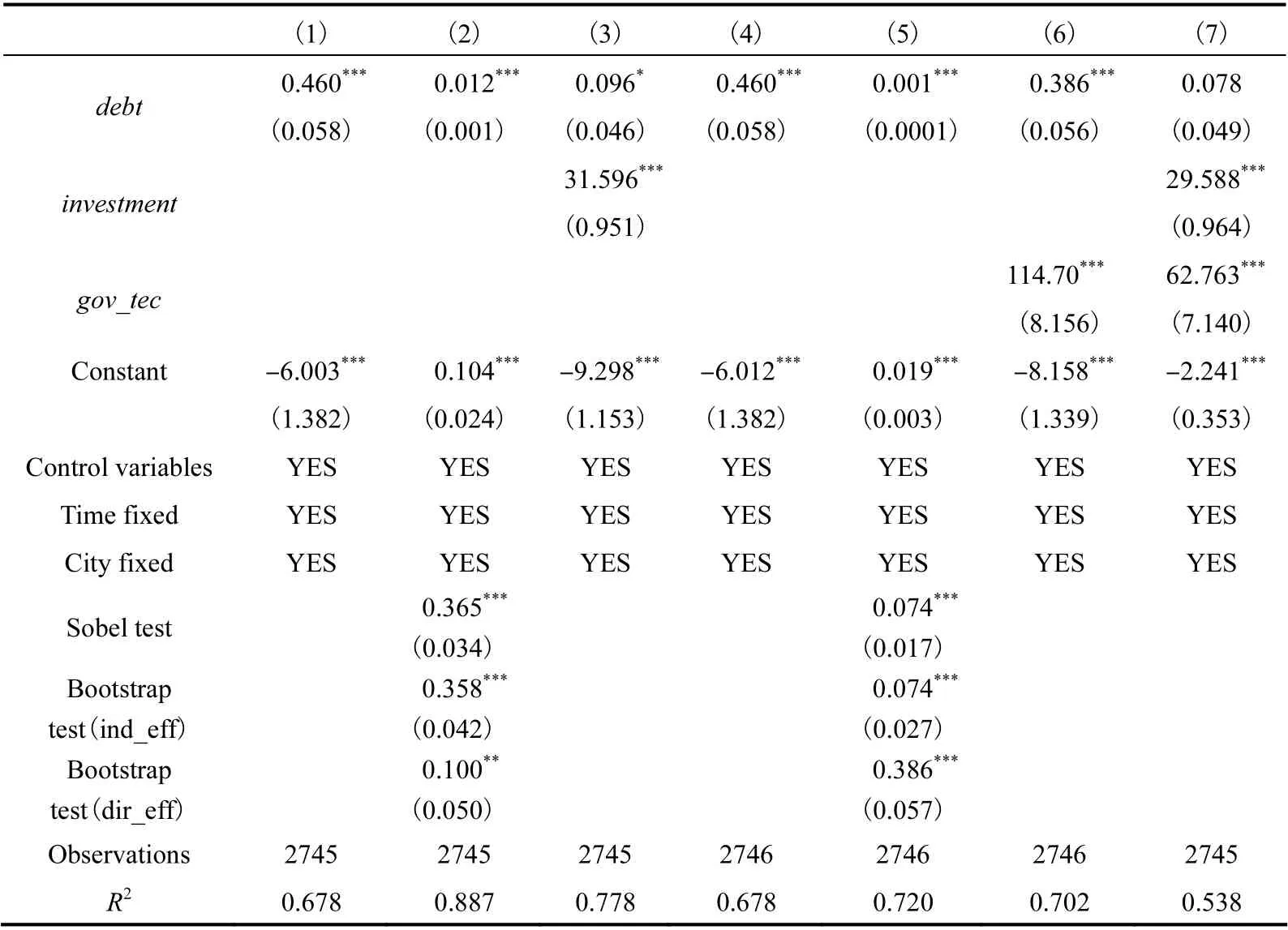

首先,本文检验了城市投资集聚的中介效应,即考察地方政府举债是否会通过改善地方基础设施条件,促进城市投资集聚,进而促进城市创新水平提升。为此,本文选择城市投资集聚作为中介变量,用城市全社会固定资产投资额与行政区面积的比值加以衡量,对式(1)至式(3)所示中介效应模型进行估计,结果如表5 中第(1)列至第(3)列所示。其中,从第(1)列可以看出,地方政府举债对城市创新具有显著的促进作用,与前述结论一致。进一步观察地方政府举债对城市投资要素集聚的回归结果,从第(2)列可以看出,地方政府举债能够显著带动城市投资要素集聚,这主要是由于地方政府举债带动了城市基础设施建设,有利于改善投资环境,促进投资要素集聚。第(3)列显示,投资集聚对城市创新水平的回归系数在1%的水平上显著为正。结合第(2)列中结果可以判断,地方政府举债会改善城市投资环境,促进投资要素集聚,从而对城市创新产生显著的促进作用。Sobel 检验与Bootstrap 检验结果均在1%的水平上显著,同样肯定了城市投资集聚中介效应的存在。并且从估计结果来看,投资集聚的中介效应为0.365,约占总效应的80%。因此,地方政府举债的投资集聚效应是其推动城市创新水平提升的主要原因。控制了投资集聚的中介效应后,地方债务对城市创新仍具有较为显著的促进作用,并且Bootstrap 检验结果也在5%的水平上显著,说明存在地方政府举债对城市创新的直接促进效应或其他中介机制。

其次,本文检验了地方政府科技支出的中介效应,即考察地方政府举债是否会降低基础设施等生产性领域的政府投资对财政科技支出的挤出效应,提高政府财政科技支出比重,进而促进城市创新。为此,本文选择政府财政科技支出占财政一般预算支出的比重作为中介变量,对式(1)至式(3)所示中介效应进行估计,结果如表5 中第(4)列至第(6)列所示。从第(4)列可以看出,地方政府举债会促进城市创新,与之前结论一致。第(5)列显示,地方政府举债对政府科技支出比重的回归系数在1%的水平上显著为正,说明地方政府举债有利于提高政府财政科技支出比重,强化政府创新职能。第(6)列表明,政府科技支出对城市创新具有显著的促进作用。综合第(5)列所示结果可以看出,地方政府举债能够提高财政科技支出比重,强化政府创新职能,对城市创新产生显著的促进作用。从回归系数可以看出,政府科技支出的中介效应为0.074,约占总效应的16%。同样,控制了政府科技支出的中介效应后,第(6)列中地方政府举债的回归系数仍旧显著为正,可见地方政府举债对城市创新存在直接推动作用或其他作用机制。Sobel 检验和Bootstrap 检验均在1%的显著性水平上肯定了政府科技支出中介效应的存在;同时,Bootstrap 检验在1%的显著性水平上肯定了直接作用机制或其他中介机制的存在。

此外,本文在式(3)中同时加入了城市投资集聚和政府科技支出两个中介变量进行估计,结果如表5 中第(7)列所示。两组中介变量的回归系数均在1%的水平下显著,再一次说明了两组中介机制的存在。同时,地方政府举债的回归系数为正,但并不显著。这说明地方政府举债对城市创新的直接作用机制不显著,而仅仅通过影响城市投资集聚和政府科技支出,进而对城市创新产生显著的促进作用,假说1.1 与假说1.2 均得以证实。

表5 作用机制分析

(四)地方政府举债对城市创新影响的非线性效果检验

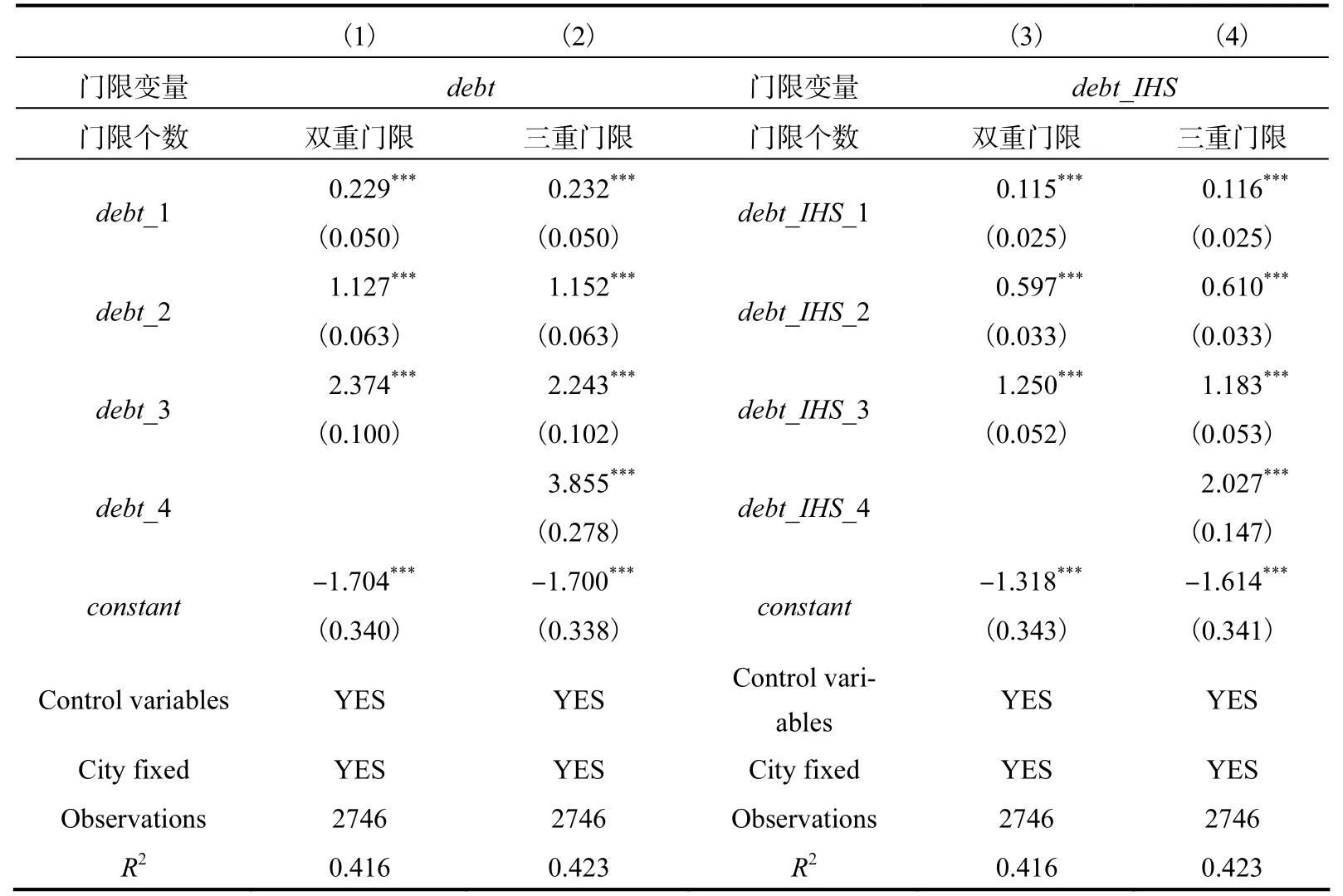

地方政府举债对城市创新的影响可能存在着非线性特征,本文将基于面板门限模型对这一特征进行检验。具体来说,本文将地方政府举债作为核心解释变量与门限变量,对式(5)所示模型进行估计。在具体分析中,本文选择了 Inverse Hyperbolic Sine(IHS)变换后的地方政府发债金额作为替代变量进行估计,以提高研究结论的可信度。首先,表6 给出了门槛效果检验结果。其中,基于debt 变量进行回归,其单一门限、双重门限和三重门限效应均至少在5%的水平上显著。因此,本文分别给出了双重门限和三重门限的估计结果,如表7 中第(1)列与第(2)列所示。从中可以看出,无论是双重门限回归还是三重门限回归,地方政府举债的估计系数均在1%的水平上显著为正,说明不同地方政府债务规模条件下,政府举债均能够显著推动城市创新水平提升。观察不同债务规模条件下的政府举债回归系数可以发现,随着债务规模的提高,地方政府举债对城市创新水平的回归系数不断增大,说明地方政府举债对城市创新的促进作用具有规模经济的特征,而非假说3 所强调的“倒U 型”特征。

为了检验这一结果是否具有稳健性,本文进一步基于Inverse Hyperbolic Sine(IHS)变换后的地方政府举债变量(debt_IHS)进行稳健性检验。依据表6 中门限效果检验结果,本文同样给出了双重门限和三重门限回归结果,具体如表7 中第(3)列与第(4)列所示。从中可以看出,地方政府举债对城市创新水平的影响具有规模经济的特征,随着地方政府债务规模的扩张,政府举债对城市创新水平的促进作用在不断强化,前述结论具有稳健性。

表6 门限效果检验

表7 门限回归结果

五、主要结论与政策启示

由于创新活动的外部性特征等因素,科技创新活动对政府力量具有内在依赖性,地方政府行为会显著影响城市创新的质量与水平。在经济分权体制下,地方政府面临着财权与事权不匹配问题,因此其往往通过举债的方式缓解财政约束。作为城市创新活动的重要参与者,地方政府的举债行为可能会对城市创新产生深刻影响。本文考察了地方政府举债对城市创新水平的影响及其作用机制,主要得出以下结论:(1)地方政府举债能够显著促进城市创新水平提升,并且随着创新水平提升,政府举债对城市创新的促进作用呈现出一种先增强、后减弱的“倒U 型”变化特征。(2)地方政府举债对城市创新的影响具有时空异质性特征。2006 年以来,我国地方政府举债对城市创新的促进作用在逐年增强;此外,地方政府举债对东部城市创新水平的提升作用显著弱于中西部城市。(3)通过作用机制考察发现,地方政府举债对城市创新水平的直接作用机制并不显著,主要通过改善城市投资环境、促进城市投资要素集聚和提高政府财政科技支出比重、强化政府创新职能两种作用机制推动城市创新水平提升,并且地方政府举债的投资集聚效应是其推动城市创新水平提升的主要原因。(4)随着政府债务规模的扩张,地方政府举债对城市创新的促进作用不断增强,表现出一种规模经济特征。

总而言之,地方政府举债对城市创新水平具有一定的促进作用,并且这种作用具有规模经济和时空异质性特征。这一结论在一定程度上支持了地方政府举债行为,具有重要的理论与实践意义。但这并不意味着地方政府可以毫无约束地扩大债务规模,而是应当兼顾债务风险与政府公共职能。具体来说,一方面应当在政策允许的范围内给予地方政府一定的发债权限。事实上,中央政府已经针对地方政府发债问题开展试点工作,并且在有序开展。但在地方政府发行债券过程中,应当注意把握政府债务风险与职能的平衡,既要合理发挥政府债务对创新型经济发展的推动作用,又要规范政府发债行为,合理控制风险。例如,2015 年我国开始对地方政府债务实施限额管理,规范举债行为,防范债务风险;2018 年财政部出台《关于做好2018 年地方政府债务管理工作的通知》,要求在发挥政府举债对经济社会发展的促进作用的同时,防范和化解地方债务风险。另一方面,合理调整中央和地方间财政收支权限,建立财权与事权相匹配的权责关系,保障地方政府在创新型经济发展中的职能发挥。发挥政府在创新型经济建设中的职能不能过于依赖政府举债,要适度加大中央政府对地方转移支付力度,提高地方政府财政支出能力,从源头上降低地方政府债务融资需求。