浅谈苗族妇女“自我赠礼”的染布行为

曾德竹

(贵州财经大学,贵州 贵阳 550025)

物回归为“自我赠礼”行为做了新的阐释[1,2]。在人与物的关系演变中,则是以哈曼为代表的“以物为导向”的本体论阶段[3,4],其体现人与物间的互渗关系。基于贵州省剑河县红绣苗族妇女染布行为的日常观察,以染缸、苗布作为媒介,探讨苗布的制程技艺如何作为苗族妇女“自我赠礼”行为的中介,其染布如何成为一种自我沟通的象征性意义,借此理解染布作为人与物关系的媒介,在苗族妇女生活中扮演何种角色。

1 苗族妇女与苗布的“纠葛”历程

贵州剑河红绣苗族以Hmub(苗)自称,且长期和其他民族交错或相邻而居。在19 世纪前,红绣苗族社会基本上是以自给自足为主的生产方式,妇女的纺织劳作伴随其一生,这也是苗族女性自身价值的体现,染布技艺甚至成为衡量苗族女性社会地位和社会价值的一项重要评判标准。

1.1 苗布起源:农耕时代的人与物

在传统苗族村落中,妇女身处传统与现代观念碰撞下对保守与开放思想的矛盾境地。在物质商品极其丰富的消费时代和充满现代化的机器生产时代,当地苗族妇女仍热衷于染布、刺绣等传统手工艺,尤其是染布工艺。在访谈中,其中一位绣娘说道:“以前哪有什么Hmub 啊,还得感谢天上仙女的赠予呀!”相传在远古农耕时代,穷青年牛郎在耕牛的帮助下,娶天上织女为妻,织女可怜人间百姓无像样的衣物蔽体,便叫来神鸟衔棉种在人间播种,从此人间有了棉质衣物。在该传说中,人间的纺织技术源于织女,据说如果哪个女性不会纺织或纺织技术不好,是因为没有遇到织女,也以形容此人的织布刺绣技艺差。

在当地绣品纹样中的“鸟”形则是当年神鸟的化身,也以此为尊,称mu33liau33(苗语意译为庄重的绣品)。在西方哲学对物的认识进程中,“以神为导向”的“暧昧不清”的蒙昧阶段[5],其表现为人与物的发生及变化由“神”所控制[6,7]。在当地“牛郎织女”传说中,耕牛是牛郎父亲的化身,及神鸟衔棉种是授神(织女)之意行事,苗族妇女的织布技艺是神(织女)的教授,则体现了“以神为导向”的蒙昧阶段[7]。这阶段的人与物主要被超自然力量的存在所主导。

在当地人对苗布起源的想象中,古代苗族人在对物的认识与哈曼对物的认识相似,物自身是人不能直接认识的[3],因此需要对其进行神化,以界定或概括此物。

1.2 苗族妇女指尖上的苗布社会

20 世纪80 年代后,西方人类学在对手艺制作过程进行论述的基础上,倡导回归到手艺的物质性[2]。在红绣苗族社会中,妇女必备一整套完整的制衣技艺,包括从一朵棉花的种植、采摘到纺成线,从一根线织成一匹白布,又从一匹白布染制成深蓝至透红的成布等。这一过程贯穿了苗族妇女的一生,亦如苗布的生命史。一匹苗布可贯穿于苗族社会生活的方方面面,基于田野观察,大致可从生产生活和仪式两大场域来讨论。

在日常生活场中,苗布作为苗族服饰的媒介,具有遮羞蔽体、预防寒冷的基本功能,同时也是当地服饰文化中所具备评判标准的一项原则。当地苗族妇女认为透红度越高,则布匹更精美,因此她们以透红度的高低来评判该布匹的“好”与“坏”。对此当地苗族妇女表示,其他族群的布虽然透红度极高,但布料的硬度也高,不利于进行刺绣,穿戴也不舒服,因此她们在追求透红度的前提是布料的柔软度。苗布主要以服饰的形式存在于当地社会生活中,并体现着物的特性,从中可以看出人造物在生活中主要由人自身的需求和审美而设定,一方面人依赖于物本身的特性,一方面物随着人的需求而变化,两者相互依存,相互塑造。

苗布作为人与神沟通的桥梁,主要作用于婚丧和节日、祭祖仪式场中。在丧礼上,逝者的儿女需要用自己的布匹包裹棺材,当地苗语直译为“拉布”,指抬棺材时首先拉动其布料,直到棺材落地。在这过程中,布料此时承载着多层意义,其一是对于死者来说,布的数量越多、越精美,则表现了死者的家庭美满幸福,身后事得到家人的重视,这一生也算圆满;其二是对于死者儿女来说,自己的布裹在棺材上,则表示自己已成人。布沾染棺材染料的多少,也有说法,沾染较多者,则表示其以后的生活如意,像死者一样多子多福,生活美满,沾染得少,则反之。不难看出,在仪式场域中,苗布发挥着交感术的作用。

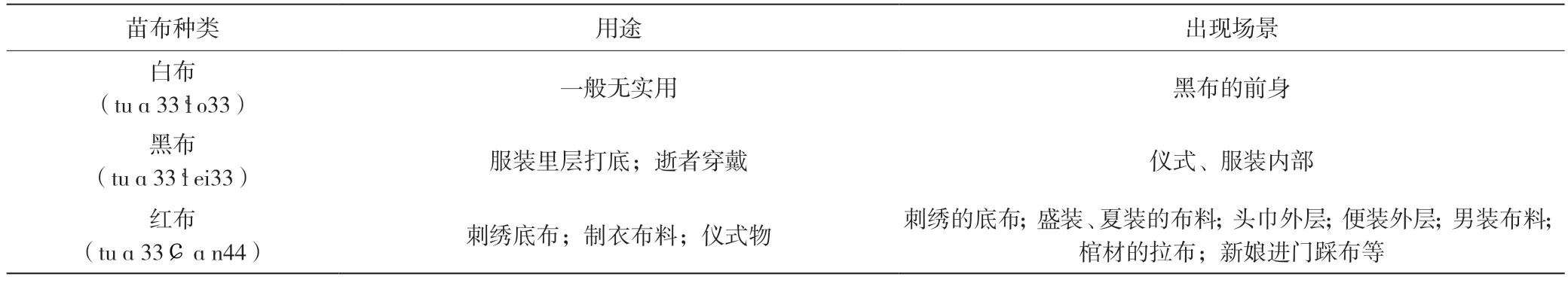

苗布反映了红绣苗族的心理特质、体现了红绣苗族的精神气质,因此得到红绣苗族的认同。通过上述调查概况,拟从苗布种类和苗布功能用途、场景来解读苗布社会的物性,如表1。

表1 苗布的社会功能Tab.1 The social function of Miao Bu

苗布表现的物质性意义由多种物质元素发展而来,一方面,苗布社会是苗族心理和族群记忆的映射,展示着他们看待现实世界的方式;另一方面,苗布又是红绣苗族文化的高度凝结与外在表现形式。基于田野调查材料发现,当地人很容易受到苗布元素的影响,并对其具有深刻的感情。苗布制成的红绣服饰存在于多个不同的文化话语境中,而这些语境既有行为上的,也有可能是意识形态层面上的,如当地人遵循“同服同婚”观念,即红绣苗族的婚姻圈仅限于红绣苗族圈。

2 染布行为:苗族妇女的“自我赠礼”解读

西方学者认为“自我赠礼”是一种自我沟通形式[2]。在现代社会语境下,自我赠礼行为主要表现为人更注重与自我间的和谐[2],物也成了人与自我沟通的中介。在做访谈时,发现苗族妇女的生活经历与染布行为有密切联系,染布行为体现苗族妇女是自我沟通、和解的过程。染布行为宏观上指染布的一系列过程,微观上指染布这一行为动作,本文均处理宏观意义上的染布行为。

2.1 人与物齐:苗族妇女与染缸和水

在当今社会语境下的苗族妇女处于一个“尴尬”的境地,一方面需遵循历史遗留的纲常礼教,一方面受现代思想的影响,对自由的向往。

以当地一名苗族妇女染布经历来讨论人与物的关系。当谈到染布时,她首先提起了染缸。她认为她前几年“养不活”水,是因丧了夫,人“不完整”了,因此染水是“沉睡”的状态,其间受到他人的指责,也使染水“蒙羞”和生气而不愿意苏醒。在谈论中不难发现,染缸不仅是一个陈放染料水的物体,更是一个与她灵魂相通的神。对该苗族妇女与染缸关系的分析发现,妇女将自己与染缸的存在价值是齐平的,她不能统摄水,也不能主宰染缸,不能以她的价值去衡量这一系列物的价值,而这正是实现自我赠礼的首要思想转变条件[2]。此外,她强调在养水的过程中,除了养料——蓝靛外,还需有祭祀仪式,用麻鸭的血来祭祀染缸,平日加以米酒喂养,以此换得染缸和水的原谅和庇佑。在交换礼物行为中,人与物之间是存在义务性的强迫关系[3],该苗族妇女将鸭血、米酒作为礼物进行交换,以此要求染缸和水能够回应她的要求。该礼物表面上是自愿呈现的,但实际上却是强制的和重利的,如古人所说的“礼尚往来”。但在某种意义上来说,苗布在苗族社会上的交换行为也是一种自我赠礼的行为,因为当苗布作为礼物交换时,并不是对一方单方面的馈赠,也是对所受馈赠的回礼。当苗族妇女对水的期待成为现实[2],就成功地实现了苗族妇女的自我赠礼行为。

2.2 人与物和:苗族妇女与苗布

人与苗布的关系与物本体论中的自我赠礼行为相近,体现苗族妇女与苗布关系的审美化发展,使苗族妇女与苗布之间建立了直接的情感联系。

染布行为是苗族妇女通过身体感知所进行的一些列“感性物”[7,8],苗族妇女对染布行为的认识依赖于染缸、水这些实在物的存在。该苗族妇女表示,以前大家都闭门造车,很多染布知识存在空白,仅是靠祖辈留下的方子,都不愿意尝试新鲜事物。她认为,她染缸水的苏醒是得益于她重新制作了染缸的“底水”(苗语意译),并使用现代产品,如红墨水的使用,会使布的透红度更高。一段苗布需要反复地进行蒸、浸、染、捶打、晾晒等工序,才能成品,苗布的工序十分繁复冗杂,且不易成精品。在一定程度上,苗布数量是苗族妇女身份地位的彰显,也是被认同的表现。苗布的染制使苗族妇女获得一定的社会地位,反之苗布也在苗族妇女不断走出传统、获得更多知识经验的努力下,使苗布的物性获得独立性和积极性。

该苗族妇女的生活经历与染布经验是同步的,在封建社会残余的边缘上,她与家族之间的关系被“礼”所恶化,“礼”的约束使其遭受封建思想的毒打。在经历了现代的洗礼后,她逐渐与“礼教”和解,也与自己和解。通过染布行为,达到自我沟通、自我和解,实现她与苗布之间的互渗,一系列染布行为是她实现自我赠礼的体现。基于物导向本体论下的“自我赠礼”的现实意义[2],其源于染布行为在物质层面上的可操作性,并且具有很大的诱惑力。而在染布者个人层面上,染布行为可以被视为一种礼物与染布者个人努力和成就的自我赠礼行为。简而言之,则是染布者自己给自己赠送礼物。

在染布行为的自我赠礼过程中,染布者与布的融合是其最终目标。苗族妇女在赠礼过程中,其与缸、水、布之间应和谐共处,因为彼此的地位是平等的。综上可知,自我赠礼行为中的人与物是平等的且分别获得自身的独立性,在人与物的关系中进一步发展为审美关系,最终达成人与物的双向互动。

3 苗布世界自我赠礼的审美价值

不同于封建社会以“礼”来抵制人的“物化”,本体论下的自我赠礼是通过“物我同一”的形式来超越“物欲”,从而实现人与物之间的审美关系[6-8]。

苗布世界中自我赠礼的审美价值冲击了人类中心主义,苗族妇女与染布行为体现了人与物的平等关系。苗族妇女将苗布视为与自己平等的物来看待,其自我赠礼行为是人与物之间的情感联系,从而与自然万物达成友好关系,并建立其情感上的共振。对刚抽离传统社会的苗族妇女来说,既有现代人的焦虑,也有对自身传统知识体系的约束,只有回归到物的世界,才能更好适应人与物的审美关系中,进而实现自身社会价值以及对传统万物有灵观的保持,从而实现人与万物的和谐共存。

作为具有社会生命的苗布,每一个生命历程都将涉及人与苗布的关系问题。苗布在流动过程中知识的问题,尤其是在机器生产时代下,苗布因手工染制、创新性有别于传统苗布,同时也提高了苗布的品质,于是染布者的知识经验显得格外重要,而苗族妇女在染制过程中为苗布投射了意义,苗布包容了不同文化背景下不同类型的人文意义,同时赋予新的人与物的审美关系。

4 结语

总体而言,染布行为是苗族妇女自我赠礼行为的体现,同时也是一种自我赠礼的方式和手段。莫斯在“夸富宴”中指出,礼物交换是连结社会因素的社会事实,并认为礼物在会与个人的日常交往中,时其在交流过程中保持狂热,是由于轻松的礼物的给予和回赠。在苗族妇女以交感术的形式使染缸的水得到强大生命力,这是当地人相信这种巫术力量起到连结作用,能够通过礼物,形成人与物之间的灵魂关联。而以这种自愿的形式通过赠予、接受和回报的义务以象征的形式表达出来的礼物交换使社会产生多种关联。在传统与现代的碰撞下,苗族妇女通过染布行为,实现自我沟通,在自我赠礼中寻找自我。