两种入路全髋关节置换术早期结果比较

吴玉宝,郝 鹏,褚培林,金 枫,田纪伟

(德驭医疗马鞍山总医院骨科,安徽马鞍山 243000)

人工髋关节置换术是治疗股骨颈骨折、股骨头坏死、髋骨关节炎等终末期疾病的主要方法,能够纠正髋关节畸形,使患者恢复正常行走,具有局部反应轻、疗效可靠等优势,得到国内外学者的广泛认可[1]。随着医疗技术的发展以及人工髋关节置换术在临床上逐步应用,手术入路、手术方法、假体材料等得到显著发展,其中手术入路与手术操作密切相关,也关系到手术效果[2]。常规手术入路分为前外侧入路、后外侧入路等,其中后外侧入路术后脱位率高达5.8%,术中需重建外旋肌群,才能降低脱位率[3]。近年来,直接前侧入路逐渐成为手术常用的入路方式,具备微创、快速康复的优势,成为临床重点研究方向[4]。目前关于直接前侧入路与前外侧入路的临床效果直接比较临床报道较少。因此,本研究对比直接前侧入路和前外侧入路的临床效果,报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取2018年1月—2020年4月在本院需行全髋关节置换术患者95例,按医患沟通结果将患者分为两组,直接前侧组43例,前外侧组52例。两组患者术前一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。本研究得到医院伦理委员会批准,所有患者均知情同意。

1.2 手术方法

术前行影像检查明确诊断(图1a)。两组患者均取侧卧位,采用连硬外麻醉。

前侧组:采用直接前侧入路。切口起于髂前上棘最高点的后缘,止于大粗隆顶点,切开皮肤、皮肤组织及筋膜。显露股直肌及阔筋膜张肌,沿两肌间隙进入,结扎旋股外侧动脉深支,分离显露关节囊。切开关节囊,显露股骨颈,截骨并取出股骨头。用髋臼锉去除残留软骨,至软骨下骨,打入髋臼杯,置入内衬。显露股骨髓腔,股骨扩髓,置入股骨柄假体,最后安装合适的股骨头假体。复位髋关节。局部应用氨甲环酸,逐层闭合切口。术后切口情况见图1b,1c。

前外侧组:采用前外侧入路,于髂前上棘后方及远端2.5 cm开始切口,延伸至大转子顶端的中心,再沿股骨纵轴向下延伸,切开阔筋膜,在阔筋膜张肌和臀中肌间隙分离,暴露前关节囊,T形切开髋关节囊,显露股骨颈,摆锯截骨,并取出股骨头。髋臼锉磨锉去除髋臼软骨,安装髋臼杯。股骨依次扩髓,满意后安装假体股骨柄,安装股骨头,髋关节复位,检查松紧度等情况,氨甲环酸冲洗,放置引流管1根,逐层缝合切口。

两组患者术后围术期功能康复严格按照医院制定的临床康复管理路径执行。

1.3 评价指标

记录围手术期资料。记录术后1 d和2 d时1 min步行距离;采用髋关节功能Harris评分评价术后髋关节功能[5]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0统计学软件对数据进行统计分析。计量数据以±s表示,资料呈正态分布,采用独立样本t检验;不同时间点间比较采用单因素方差分析;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

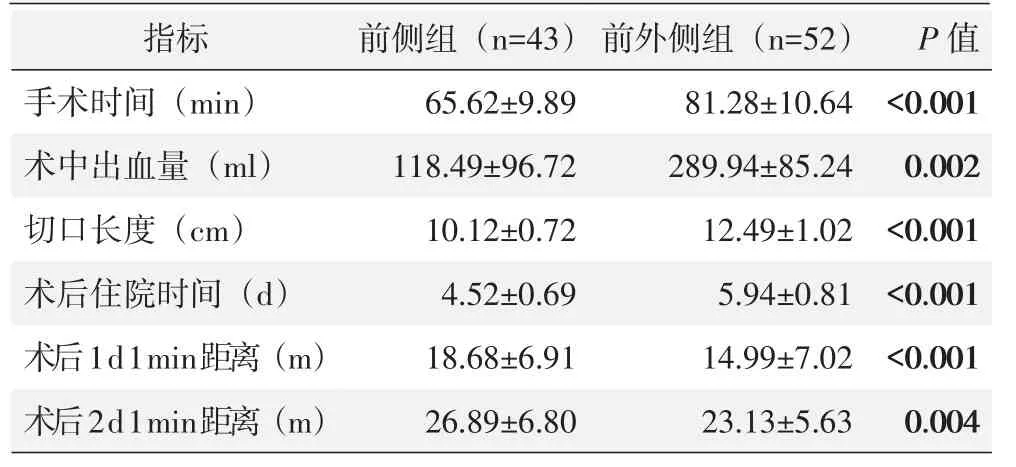

2.1 围手术期的情况

两组患者均顺利完成手术,术中无神经、血管损伤等严重并发症,两组患者围手术期资料见表1,前侧组手术时间、术中出血量、切口长度、术后第1 d和第2 d时1 min步行距离,以及住院时间均显著优于前外侧组(P<0.05)。

表1 两组患者围手术期资料

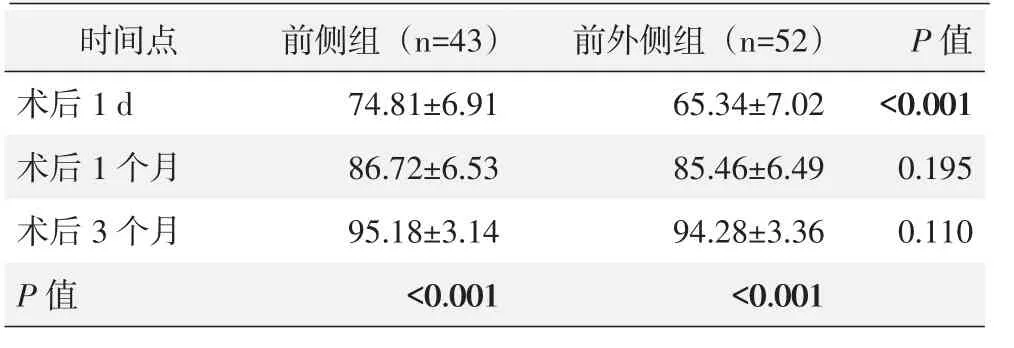

2.2 随访结果

两组患者均获随访,随访时间10~36个月,平均(23.16±8.87)个月。两组患者Harris评分见表2。随术后时间推移,两组患者Harris评分均显著增加(P<0.05)。术后第1 d前侧组的Harris评分显著优于前外侧组(P<0.05),但是,术后1、3个月两组间Harris评分的差异无统计学意义(P>0.05)。随访过程中,两组患者均末发生脱位或假体松动。术后影像显示假体位置良好(图1d)。

表2 两组Harris评分结果(分,±s)与比较

表2 两组Harris评分结果(分,±s)与比较

时间点术后1 d术后1个月术后3个月P值前侧组(n=4 3)7 4.8 1±6.9 1 8 6.7 2±6.5 3 9 5.1 8±3.1 4<0.0 0 1前外侧组(n=5 2)6 5.3 4±7.0 2 8 5.4 6±6.4 9 9 4.2 8±3.3 6<0.0 0 1 P值<0.0 0 1 0.1 9 5 0.1 1 0

图1 患者,女,80岁 1a:术前双髋正位X线片示右侧股骨颈骨折 1b,1c:行直接前侧入路THA术后手术切口外观1d:术后双髋正位X线片示右侧假体位置良好

3 讨论

人工髋关节置换术是治疗终末期骨科疾病的重要方法,随着假体质量水平的提升,髋关节假体15年的生存率超过90%[6]。其应用优势受到广大患者及医师的青睐。随着医疗水平的提高,人工关节技术日益成熟,其手术入路方式也有所改善[7]。既往常用后外侧入路,术中易损伤外旋肌群,引起后部软组织损伤,术后假体脱位率高[8]。前外侧入路是当前常用的手术入路,术中需要部分切断臀中肌及切开臀小肌,损伤了外展肌群进而会影响术后关节稳定性及步态恢复效果[9]。直接前侧入路是从肌间隙入路,具有手术微创,保护肌肉及相应的软组织,避免其损伤,可极大程度降低术后假体脱位率[10]。李森磊等[11]研究指出前侧入路术后3个月优良率92.0%,6个月为100%,前外侧入路相应时间点优良率为88.0%、100.0%。本研究中,前侧组手术时间、术中出血量、切口长度、术后1 d和2 d时1 min步行距离,以及住院时间均优于前外侧组。术后1 d前侧组的Harris评分优于前外侧组,这进一步证明直接前侧入路的优势。可能是直接前侧入路术中无需切断阔筋膜张肌、臀中肌,甚至可以保留前方关节囊等组织结构,减轻软组织损伤,相应缩短患者的住院时间,使其能尽快下床活动[12]。前外侧入路的路径较长,故而会相应延长手术时间,增加术中的出血量[13]。

在采用直接前侧入路时,也需要注重因学习曲线短、操作不熟练带来相关并发症。如股外侧皮神经的损伤,由于该部位处于缝匠肌和阔筋膜张肌,故术中操作需准确分辨神经组织,合理操作,有效规避[14];术中需根据患者的体型、骨骼特点,选择最佳手术入路方式以及适宜型号的假体;术中为了获得良好的假体安装角度,必要时在C形臂X线机监视下进行假体安装[15]。由于直接前侧入路保留周围解剖结构的完整性,术中修补前方关节囊,术后早期能进行关节屈曲、内收等动作,故能减少术后假体脱位的发生。本研究中,两组术后假体安装良好,无假体松动。可能是研究病例数少、随访时间短,使其结果存在一定偏颇。

综上所述,人工髋关节置换术中采用直接前侧入路和前外侧入路,可获得一定的早期效果,直接前侧入路早期步态恢复优于前外侧入路,但直接前侧入路学习曲线长,早期开展需耗费较长的操作时间。因此临床采用人工髋关节置换术时,可根据医院发展情况、术者操作经验以及患者具体情况,采用合理的手术入路方法。