丝绸之路语言文字二题

□张世奇

翻译

新疆青铜时代至早期铁器时代文化遗存图《中国文物地图集》

新疆古称“西域”,自古就是我国的一个多民族聚居地区。自19 世纪中叶至今,近两百年来,在新疆共出土了约24 种语言、20 余种文字的文物。在古代,这些操不同语言的民族之间是如何进行交流的呢?大量考古发现和文献资料证明,在古代新疆存在一个特殊职业——“翻译者”,他们是中原与西域以及西域各民族之间交流的中介。

一、西域民族和语言概况

汉代时,西域诸族始见于史册,至明清时期,这些记载愈发详细丰富,先后有30 多个民族、部族或部落生活在新疆大地上。根据这些记载,在秦汉时期,生活在天山南北的有塞、月氏、乌孙、羌、龟兹、焉耆、于阗、疏勒、莎车、楼兰、车师,以及匈奴、汉等;魏晋南北朝时期有鲜卑、柔然、高车、嚈哒、吐谷浑等;隋唐时期有突厥、吐蕃、回纥等;宋辽金时期有回鹘、于阗、契丹等;元明清时期有:蒙古、女真、党项、哈萨克、柯尔克孜、满、锡伯、达斡尔、回、乌孜别克、塔塔尔等。这些民族也在新疆大地上留下了他们语言的古代文献和文物。经过初步统计,自19 世纪中叶至今,近两百年来,在新疆共出土了约24 种语言、20 余种文字的文物。其中语言如有汉语(公元前1 世纪至今)、佉卢文犍陀罗语(2-5 世纪)、梵语(2-11 世纪)、吐火罗语(2-9 世纪)、佉卢文塞语(3-4 世纪)、大夏语(3-7 世纪)、婆罗米文塞语(4-11 世纪)、图木舒克语(4 世纪)、粟特语(4-10 世纪)、波斯语(8-9 世纪)、回鹘语(8 世纪至今)、藏语(8-10 世纪)、巴列维语(9-10 世纪)、帕提亚语(9-11 世纪)、叙利亚语(9-14 世纪)、柯尔克孜语(9 世纪至今)、犹太新波斯语(11-12 世纪)、西夏语(11-12 世纪)、阿拉伯语(11-16 世纪)、蒙古语(13 世纪至今)、塔塔尔语(14 世纪至今)、哈萨克语(15 世纪至今)、乌孜别克语(15 世纪至今)等。文字有:汉文、佉卢文、梵文、吐火罗文、婆罗米文、粟特文、于阗文、波斯文、希伯来文、突厥文、回鹘文、藏文、希腊文、叙利亚文、摩尼文、西夏文、阿拉伯文、察合台文、八思巴文、蒙古文等。这些众多语言文字的存在,使新疆成为名副其实的“语言文字博物馆”。事实上,西域多种语言的并存情形,早在法显的《佛国记》中就有所记载,“诸国俗人及沙门尽行天竺法,但有精粗。从此(鄯善)西行,所经诸国类皆如是。唯国国胡语不同……”。由此可知,无论是考古出土实物,还是传世文献记载,都充分证明新疆自古就是一个多民族多语言文字并存的地区,而语言文字在各民族交流中发挥着重要作用。

二、民族交往之中介——翻译者

中国大地上自古就生活着众多的民族。早在夏商周时期,中原地区的大小氏族、部落逐渐融合形成了一个统一的族群,统称为诸夏或华夏。那么这些操有不同语言的民族之间是如何进行交流的呢?

先秦文献《周礼·秋官·象胥》记载:“象胥,掌蛮、闽、夷、貉、戎、狄之国使,掌传王言而谕说焉,以和亲之。若以时人宾,则协其礼,与其辞言传之。凡其出入送逆之礼节、币帛、辞令,而宾相之。”可知象胥在周朝同蛮、夷、闽、貉、戎、狄之国进行的和亲、迎送礼节、献币帛、致辞令等活动中负责向这些使者传达周王的话语并协助他们行礼。由此可知,象胥是中原王朝与周边民族之间交流的最早的翻译。

此后历代中原王朝与周边民族或国家之间的政治经济文化交流中多有翻译人员,而其称谓也因时因地而异,有舌人、译官、通译、译人、通事、唐舶(帕)、蒲叉、译长、译使、译语、译语官、译士、译字生、译径使、直中书译语、译史,等等。

西汉张骞凿空西域之前,“丝绸之路”上的先民之间如何交流沟通已无从考证。而史书记载中最早涉及西域地区语言交流的史实是:精通匈奴语的译者“堂邑氏胡奴甘父”随张骞出使西域,为张骞充当翻译。自张骞凿空西域以来,汉政府为服务汉朝使节且方便与西域诸政权交流,曾在西域各政权中设置译长,主持传译和奉使。三国时期的曹魏继续沿用了这一设置。

表1 汉书所记两汉时西域诸地方政权设置“译长”一览表

汉、魏、晋历代中央政府派驻西域的官员士兵、自发迁徙至西域的普通百姓与西域各民族共同开发西域,在屯田、水利建设、交通服务、赋役等活动中想必也离不开译长或其他翻译者的身影。《水经注》卷二就曾记载:敦煌索励“将酒泉、敦煌兵千人,至楼兰屯田,起白屋,召鄯善、焉耆、龟兹兵各千,横断注滨河。”来自敦煌的士兵和鄯善、焉耆、龟兹兵在一起劳动时,势必会存在语言交流,各国设置的译长或其他翻译者应在此过程中发挥着重要的作用。此外,为加强与西域乌孙人的关系,汉朝采取“和亲”政策,汉朝公主远嫁乌孙。汉朝公主前往西域前,汉政府组织公主及其随从学习相关民族语言,如《汉书·西域传》记载:“昆弥及太子,左右大将、都尉皆遣使,凡三百余人,入汉迎取少主。上乃以乌孙主解忧弟子相夫为公主,置官属侍御百余人,含上林中,学乌孙言。”教授公主学习乌孙语的人一定是精通双语的翻译者。

随着东西方的使节、僧侣、商旅往来不断和中原的丝绸、瓷器、茶叶及西方的香料、贵金属在西域汇聚,这里成为丝绸之路商品贸易的集散地。伴随着商品贸易的繁荣,楼兰、高昌、龟兹、疏勒、莎车、于阗等丝绸之路沿线的商贸重镇日渐兴盛,在这些贸易重镇中应该随处可见翻译者的身影,他们不仅出色完成一桩桩交易,也将一个个语言词汇无形中带入另一个语言之中,如“苜蓿”来自伊朗语baksuk(buxsux),“葡萄”(“蒲桃”)来自大宛语的bu-daw 或伊朗语的bu-dawa/buδawa,“巴旦杏”来自中古波斯语vadam,或近代波斯语为badam,“祖母绿”来自阿拉伯语zumulud 等。

此外,僧侣也是丝绸之路上重要的翻译者。佛教自公元前1 世纪传入中国西域后,印度和西域的无数僧人来到中原进行传教,他们用当地的语言传递着佛法,也在各地参与译经,以便传播给操不同语言的人,语言之间出现了相互借鉴的现象。汉语中出现的诸如佛、和尚、沙门、出家、弥勒等词语,均来自塔里木盆地周围的各族语言。

翻译者,唐时称“译语人”“译语”“译史”,有时略作“译”,有时则形象地称其为“舌人”,他们专门负责在中央朝廷及地方官府与外国使节、使团成员之间传递口头信息。译语和译语人在文献中亦多有记述,如《册府元龟》记载:“贞观中,太宗遣折冲都尉直中书译语揖怛然纥使西域。”再如《新唐书·百官志》记载:“蕃书译语十人”。李德裕作于中唐武宗会昌二年(842)正月十日的《论译语人状》这样记载:

右,缘石佛庆等,皆是回鹘种类……。纥扢斯专使到京后,恐语有不便于回鹘者,不为翻译,兼潜将言语辄报在京回鹘。望赐刘沔忠顺诏,各择解译蕃语人不是与回鹘亲族者,令乘递赴京,冀得互相参验,免有欺蔽,未审可否。

可见,唐朝前期已普遍使用胡人做译语人。文中的“石佛庆”当是臣服唐朝的回鹘昭武九姓,流寓长安时做了译语人。1986 年,宁夏固原南郊出土《史诃耽墓志》中记载,身为国家最高级译语人的史诃耽曾于唐武德九年(626 年)至永徽四年(666 年)担任“直中书省,翻译朝会”长达40 余年,而从史料中可知其为粟特人。

《唐西州高昌县译语人康某辩辞为领军资练事》

唐译语人何德力代书突骑施首领多亥达干收领马价抄

康尾义罗施等请过所案卷

又如吐鲁番市阿斯塔那188 号墓出土的《唐译语人何德力代书突骑施首领多亥达干收领马价抄》记载,在代书马价收条时,昭武九姓译语人何德力,为突骑施首领多亥达干做汉语翻译;《康尾义罗施等请过所案卷》记载,似为突厥人的“译翟那你潘”既是康尾义罗施等商人的译语人,又是担保人。

同时,据杨瑾先生研究,在很多墓葬壁画中可以发现与译语人有直接或间接关系的人物形象。

综观上述文献,可见译语人多由胡人担任,他们经常出现在军事、盟誓及互市和商贸活动等场合。

家书

“烽火连三月,家书抵万金”是杜甫《春望》中两句我们从小就耳熟能详的诗句。的确,家书对于我们中国人来说有着不同寻常的意义。在没有手机电话、通讯不发达的古代,家书是亲人之间寄托思念、沟通信息的重要文字载体,也是维系分隔两地亲人情感最重要的介质。可以说,家书已经成了一种文化象征,散落于奔流不息的历史长河中。

一、中国历代家书文化

家书一词作为书信涵义,最早出现于三国时期。其作为一种文化在历朝历代形成了各自的时代特征。如西汉时,罢黜百家,独尊儒术,天地君亲师的儒家思想牢牢控制着社会各个层面,使得西汉的家书多以敕戒教子为主,内容比较单一,文学性也比较弱,代表作品有刘邦的《手敕太子文》、东方朔的《诫子书》、刘向的《诫子歆书》。东汉时,儒家思想的控制力衰弱,加之造纸术的发明,使得纸张开始普及,家书的内容也变得丰富起来,接收家书的对象也日益广泛,其中出现了许多名篇。如樊宏的《戒子》和《遗敕薄葬》、张酺的《敕子藩》、崔瑷的《敕妻子》和《遗令子实》、赵咨的《遗书敕子胤》、范冉的《遗令敕子》、张奂的《诫兄子书》、马援的《诚兄子严、敦书》、郑玄的《戒子益恩书》、邳彤的《报父弟妻子》、赵歧的《遗令救兄子》等。

魏晋南北朝时期,文学艺术高度发展,人们已不只关注书信的实用性,也开始关注书信的文学性,家书内容越来越丰富,上至国家大事,下至平民日常生活的琐事,家书中都有体现,如虞翻的《与弟书》、羊祜的《诫子书》、诸葛亮的《诫子书》《诫外甥书》、陶渊明的《与子俨等疏》、杨椿的《诫子孙》、谢氏的《贻王肃书》、鲍照的《登大雷岸与妹书》、应璩的《与从弟君苗胄君书》、何逊的《为衡山侯与妇书》、雷次宗的《与子侄书》、宇文护的《禀母书》等。

中唐时期古文运动兴起,在韩愈、柳宗元等人的努力下,骈偶文体统治文坛的局面得到改变,新鲜活泼的散文开始普及,这为家书的发展提供了条件,内容日趋丰富,形式日趋多样,名家辈出,名作如林。如吕温的《上族叔齐河南书》《与族兄皋请学春秋书》、元稹的《诲侄等书》、李观的《报弟兑书》、李华的《与表弟卢复书》《与弟莒书》《与外孙崔氏二孩书》等都颇具代表性,这些所谓的“家书”更多地表现了自己的思想和追求;宋元时期,家书多见于各种总集和别集中,文字朴素真挚,语言明白浅显,篇幅也较前代明显增长。其内容从天下大势到人生哲理几乎无所不包,并密切关注现实问题,如宋太宗赵炅《诫陈王元僖等书》、范仲淹《告诸子及弟侄书》、欧阳修《与侄通理书》、《训俭示康书》、苏轼《与子由弟书》、朱嘉《与长子受之书》、陆九渊《与侄孙浚书》明清时期,家书多被收录于文人学士的文集和个人尺牍专集及选本中,如汤显祖《玉茗堂尺牍》、袁宏道《袁中郎尺牍》、郑板桥的《郑板桥家书》、袁枚的《小仓山房尺牍》、周亮工辑《尺牍新钞》等家书佳作。

二、中原地区考古出土家书实物概况

1975 年湖北省云梦县城关西郊睡虎地4 号墓出土的两件木牍,可谓目前我国最早的家书考古实物,书写年代为秦始皇二十四年(公元前223 年)。其上书文字为墨书隶体,记载的是在淮阳前线当兵的“黑夫”和“惊”兄弟俩问候家人并向其母亲报平安等内容。除简牍外,在未发明纸张时,也有在缣帛上书写的信件,然而这类材质的书信考古实物在国内的墓葬和遗址中并不常见。最为著名的是20 世纪90 年代初,敦煌甜水井东南的汉代悬泉置遗址中出土的一件缣帛信件。这件是由柴生芳先生将前一年发掘清理的灰堆重新过一遍筛子后拣出的。该缣帛文献是2000 年前的西汉缣帛信件,被命名为“元致子方”帛书。原帛为黄色,因年久脱色,呈黄白色,帛长23.2 厘米,宽10.7 厘米,共10 行319 字。信件主要内容是一个名叫“元”的管理库舍小吏请一个名叫“子方”的人为自己帮忙。该书信最为特殊之处即其折叠方式,为先纵向折二折,复横向折三折,折叠成小方块。这种形状与楼兰出土的魏晋时期书信所折叠形状类似,不同的是楼兰的书信折成小方块后用木制封检加以封缄,以便邮递。如此推测,这封缣帛书信似乎也是为了封缄、邮递而折叠成小方块形状。

三、新疆地区考古出土家书实物概况

新疆的古代遗址和墓葬中,也出土有若干古人的书信和信札。据统计,仅吐鲁番出土的晋唐时期文献中就有37 件与家书有关,现列表如下:

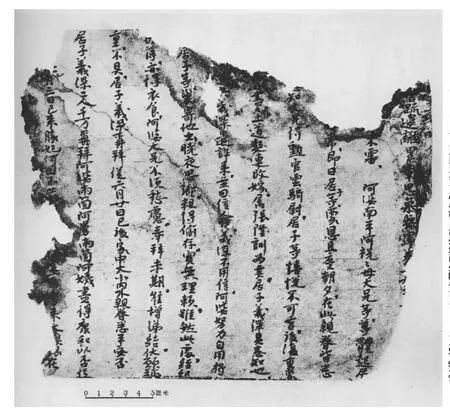

通过上表可知,吐鲁番出土的晋唐时期家书,时代大多为唐代,只有2 件早于唐代。查阅这些家书图版,其中17 件保存基本完好,如《赵义深自洛州致西州阿婆家书》《唐李贺子上阿郎、阿婆书一到四》;从内容上看,这些家书可分为三类,即僧人家书;戍边将士家书;普通百姓家书,多是问候、报平安及安排、询问家中琐事等内容。

新疆出土的书信,出土时大多已残破,但这些书信上的只言片语仍成为我们研究和探寻那些居住在新疆大地上的先民生活状态的重要文物。不仅有汉语书写的,也有其他语言文字书写的,反映出西域多元文化、多民族共存的史实。而其中有多件为新疆出土书信的典型之作,现简述如下:

注:本表依据唐长孺主编《吐鲁番出土文书》(壹、贰、叁、肆)(图册本)制作

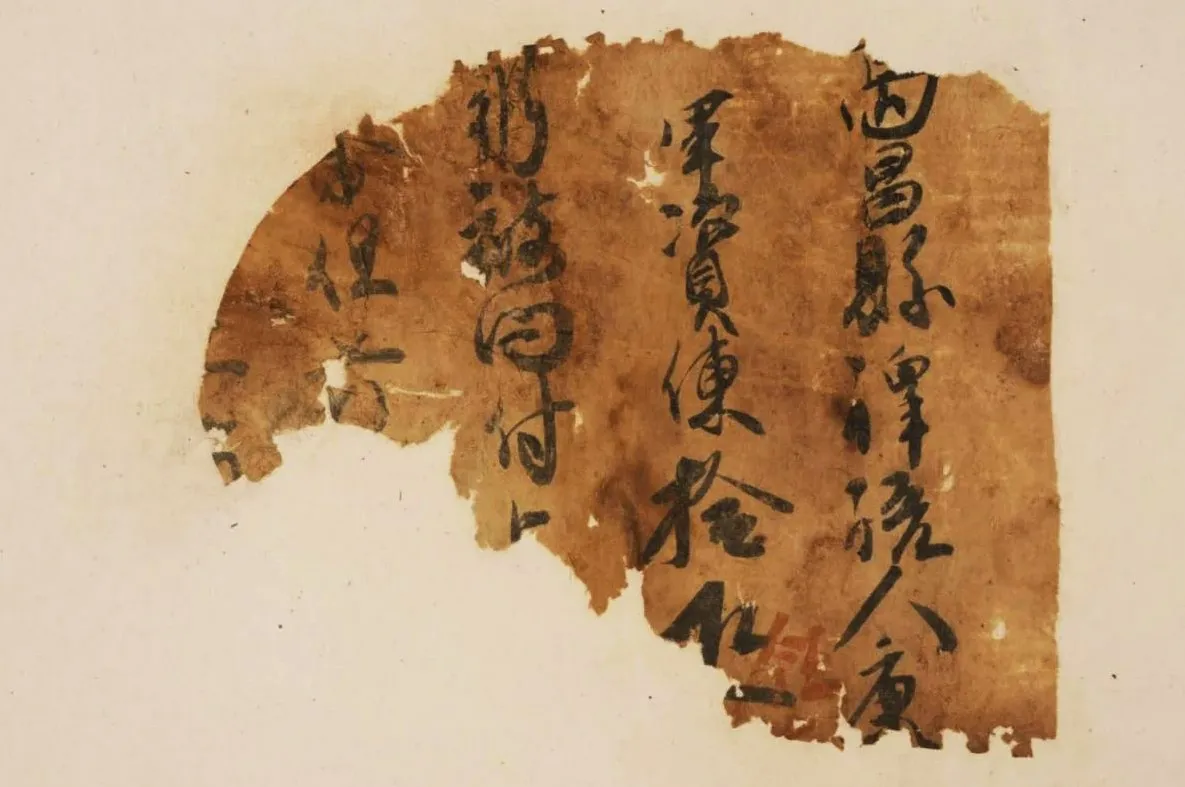

1.《佉卢文书信》残片,1999 年尉犁营盘墓地66 号墓出土,汉晋时期麻纸写本,长11.5 厘米、宽9.2厘米,共5 行文字。由于残缺过甚,信的具体内容不是十分清楚,但可知这是一封儿子用佉卢文写给父亲牟耆·吉尔特的家书。佉卢文是一种古代文字,最早在公元前3 世纪的印度西北部和今巴基斯坦一带使用,后通过丝绸之路向中亚和中国西部流传,公元3 至4 世纪通行于塔里木盆地。这件书信是西域三十六个绿洲城郭之一的墨山居民使用佉卢文的重要证据。

佉卢文书信残片《古道新知》

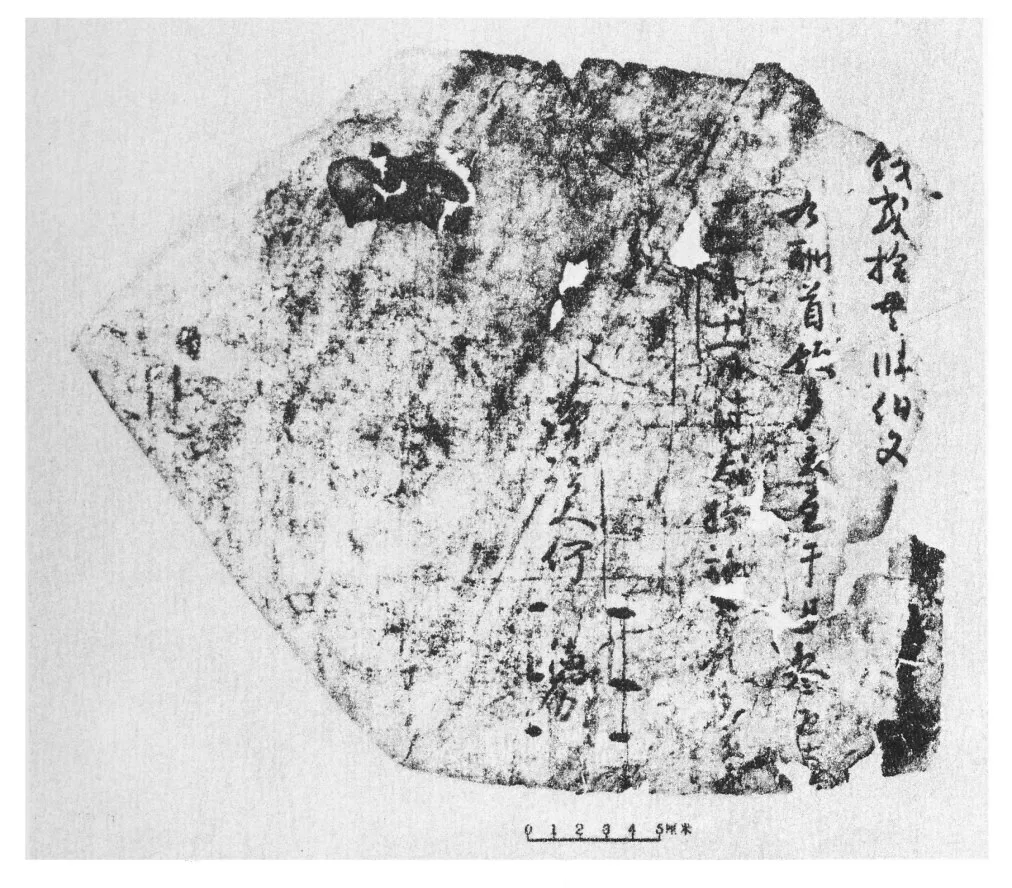

唐贞观二十年(646 年)赵义深自洛州致西州阿婆家书

洪奕家书《西域遗珍》

3.《洪奕家书》,2004 年吐鲁番阿斯塔那396号唐墓出土,唐开元七年(719 年)写本。文书双面书写,正面为一份官文书,背面为一封家书,因其写信人自称“洪奕”,故定名为《洪奕家书》。洪奕是唐代西北边塞士兵,离家来到西州(今吐鲁番)已两年,思乡心切,故写此信问候家中爹娘情况。该家书为研究唐开元时期西域史事及戍边将士的情况提供了重要参考。

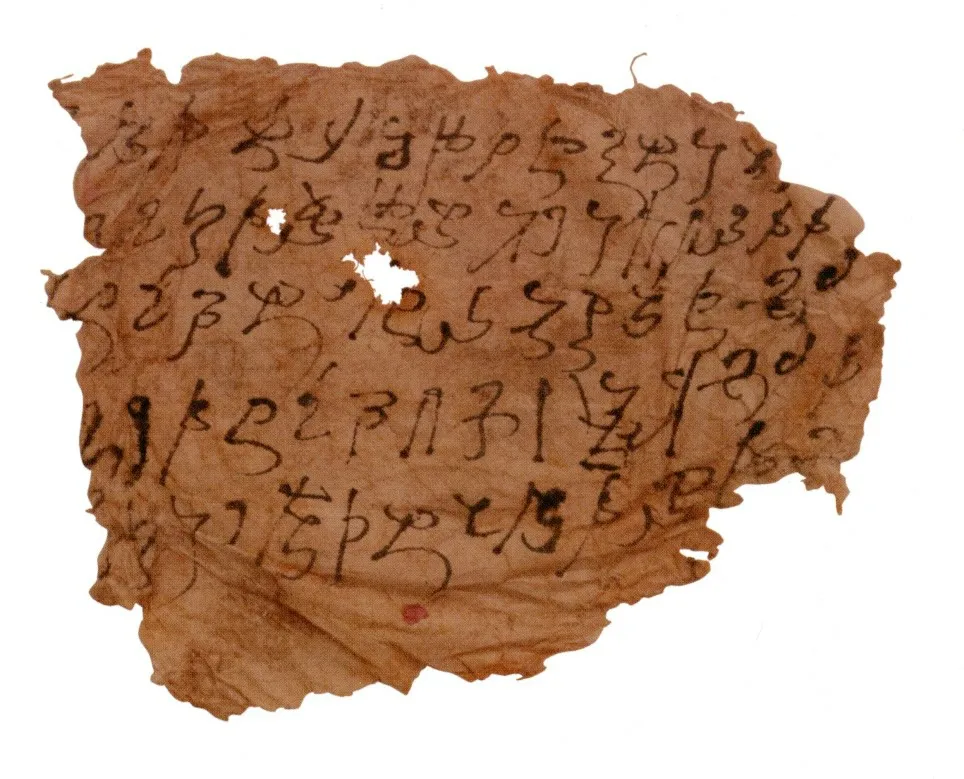

4.《犹太波斯语书信》,1901 年初斯坦因在丹丹乌里克遗址盗掘。纸质文献,时代为八世纪后半叶,现藏大英图书馆,编号Or.8212/166。书信主要内容是一位犹太商贩在于阗做买卖亏本,写信给泰伯里斯坦(今里海南岸)的朋友,恳求帮忙处理他收购到的劣质羊群。该文献是目前所知年代最早的希伯来字波斯语文献,希伯来字波斯语即以希伯来字母拼写的古波斯语。遗憾的是,它残损严重,没有一行文字是完整的。尽管如此该书信仍有极高的史料价值,是犹太人在丝绸之路东段活动的有力证据,为了解学界所知甚少的东方犹太人提供了第一手材料。

5.《希伯来字波斯语书信》,丹丹乌里克遗址出土,九世纪写本,长40 厘米,宽28 厘米,存文字38 行,保存完好,仅尾部略有破损,为一封希伯来字波斯语书信。其主要内容包括三部分:首先,向收信人致以问候,随后述说自己和其他人一切安好,并祝愿收信人健康平安;其次,讲述写信人为了从地主处得到羊,派人去山上送礼,礼物已经送出去,但羊还没有到手,他责备收信人拒绝支付额外的钱给卖羊人,并嘱咐不管地主女儿要多少钱都给她;最后,叙述喀什噶尔的吐蕃人悉数被杀,军副使带着五百步骑去增援,另一名官员派出了信使;还提到他及同伴都接受了收信人关于喀什噶尔如果需要出钱则不要有所保留的建议。此件文书与Or.8212/166 在用纸、书写、正字法、语言、内容等方面都很相似,且其中出现了三个相同或相似的人名、地名,因此这两件文献当出自同一时代同一地区,更有可能出自同一人之手。

6.《粟特文摩尼教徒信札》(图6),1981 年吐鲁番柏孜克里克石窟65 号洞窟出土。夏夫鲁亚尔·札达古撰,九世纪中叶粟特文写本,长268 厘米,宽26 厘米,由9 张纸粘贴连接而成,存墨书粟特文135 行,文字多处钤有朱色印签,中间饰一副工笔重彩的彩绘插图,有一行金字标题。该书信系摩尼教拂多诞(教团首领)致驻吐鲁番的慕阇(东方教区首领)的书信,是研究回鹘人摩尼教信仰的宝贵资料。

粟特文摩尼教信札高昌回鹘时期吐鲁番市柏孜克里克第65窟

7.《张超济文书》(图7),是1901 年斯文·赫定在楼兰故城三间房官署遗址中盗掘的10 件与张超济有关的文书。魏晋时期写本。其中7 件为张超济信札。从信的内容看,有的表现出张超济思念家人和故乡;有的是其吊唁去世亲人,揭示了以家室为念的另一个侧面;有的提到“王弥、刘渊□□等无尽”事,表示超济关心中原时局,这些文书对于研究魏晋西域驻屯制度及士兵生活提供了难得资料,也对研究魏晋时期草书的演变,以及南北书风的交流有着重要价值。

一纸家书,承载了行旅途中的艰辛,寄托了对家人的思念、爱人的牵挂和对故土的挚爱。新疆出土的书信是远赴中原的西域居民、驻足西域的胡汉商人、戍边将士,穿梭于丝绸之路的僧侣信徒和各国使节表达真情实感的重要载体。这些各民族书写的书信在西域出土,说明西域自古就是一个多民族汇聚和多元文化荟萃之地。而其中以汉语书信为主,多种语言文字书信并存的现象,也反映了西域文化自古就是扎根于中华文明沃土,在旷日持久的各民族相互融合的过程中,这些书信恰以历史文物这种毋庸置疑的客观存在,真实反映了新疆一体多元的发展状况。

结语

语言文字是人类最重要的交流工具,人们通过语言文字交流彼此了解、彼此熟悉,在此过程中逐渐增进感情,使文化得以互鉴。纵观历史,无论是“译长”,“译语人”,还是“家书”在中原王朝与西域官民交往及贸易活动中起着重要作用,也为汉语以及中华文明在西域的传播做出了贡献。

语言和文字是人类社会交往交流活动中必不可少的工具,在不同民族不同语言不断文化的交流中产生了翻译这一“职业”,解决了不同民族不同语言近距离交流的障碍。书信则是一种超时空交流的方式。丝绸之路上的“语言”“文字”记录了中原与西域、西域及周边地区人民在政治、经济、文化等方面交流交融的点滴和发展脉络。清晰地昭示世人,新疆自古以来就是多民族融合之地、多元文化荟萃之地。