仰韶文化两则“图画文字”解诂

蔡 运 章

(洛阳市文物考古研究院, 河南洛阳471023)

文字记录的产生是文明社会开始的重要标志。从文字的发明到应用于文献记录而进入文明时代,其间经历了刻画符号和图画文字两个重要阶段[1]344。图画文字是母系氏族公社繁荣时期“用图画来表达思想、记载事实”[2]441的原始文字。宝鸡北首岭仰韶文化遗址出土的“苍鹭衔鱼图”和汝州阎村仰韶文化遗址发现的“鹳鱼石斧图”,为我国文字的起源和形成提供了珍贵资料。然而,关于这两幅原始图画的性质和具体含义,学术界仍存在很大的分歧。笔者谨就这两幅原始图画的相关问题,略述管见。

一、宝鸡北首岭“苍鹭衔鱼图”解诂

1958年,在陕西宝鸡北首岭仰韶文化遗址出土大头细颈陶瓶的腹部,画有一幅彩绘“苍鹭衔鱼图”(图1、图2)。画面上呈现一只长颈长喙、头顶生翎的水鸟向右侧立,正啄住一条大鱼。大鱼的头和尾部翘起,作拼命挣脱的样子。这幅“苍鹭衔鱼图”的年代,属仰韶文化早期[3],距今约6 500年。

图1 苍鹭衔鱼图陶瓶

图2 苍鹭衔鱼图陶瓶线图

关于这幅“苍鹭衔鱼图”的寓意,有学者认为“可以归入巫画的范畴”[4]。不可否认,这类图画大都具有浓厚的“巫术”色彩。但是,“巫画”的概念过于宽泛,难以揭示每幅原始图画特有的具体内涵。

一般认为,关于史前图画文字具体寓意的各种解读,大都难以得到有说服力的可信证明。笔者认为,史前图画文字的寓意,与当时的刻画符号一样,都与其载体的名义和用途相符合[5]。这种“载体自证法”,当是打开我国“图画文字”奥秘的一把金钥匙。具体地讲,宝鸡北首岭发现这幅“苍鹭衔鱼图”的含义与其载体陶瓶的名义和用途相符合,当是仰韶文化先民用来祭祀部落亡故女性首领(或妻子)的原始画作,应当纳入图画文字的范畴。

陶瓶腹部所绘那只长颈长喙、头顶生翎水鸟,从其形态看,颇似善于捕食鱼类的苍鹭(图3)。《说文·鸟部》曰:“鹭,白鹭也。”《玉篇·鸟部》曰:“鹭,白鹭也,头有长毛。”鹭鸟分白鹭和苍鹭(也名灰鹭)两种,世界多国和我国多地都有分布。

图3 苍鹭

“鹭”与陶瓶的名义相通。“鹭”,读如路,通作纍、罍。《说文·鸟部》谓:“鹭,白鹭也。从鸟,路声。”凡读某声的字,多可与读声本字相通假。朱骏声《说文通训定声·豫部》说:“路,叚借为羸。”《周易·大壮》曰:“羸其角。”《经典释文》曰:“羸,郑、虞作纍。”《集韵·铎韵》曰:“路,纍也。”朱骏声《说文通训定声·履部》说:“纍,叚借为雷。”《诗·周南·卷耳》曰:“我姑酌彼金罍。”朱熹集传:“罍,酒器,刻为云雷之象,以黄金饰之。”贾公彦《周礼·春官司·尊彝》疏:“罍之字,于义无所取;字虽与雷别,以声同,故以云雷解之。”《诗·小雅·蓼我》载:“瓶之罄矣,维罍之耻。”毛传云:“瓶小而罍大。”《左传·昭公二十四年》载:“维罍之耻。”孔颖达《疏》云:“罍,大瓶。”是其证。

“鹭”与陶瓶的用途相符合。陶瓶本属盛置水、酒的器皿。《说文·瓦部》:“瓶,瓮也。”郑玄《仪礼·士丧礼》注:“瓶,以汲水也。”《玉篇·瓦部》云:“瓶,汲器也。”李善《文选·沈约〈三月三日率尔成篇〉》注:“瓶,酒器也。”这说明陶缸属陶瓶类盛置水、酒的器皿。

陶瓶、陶尊的硕“大”者,均属罍类器皿。如前所述,“大瓶”可名之为罍。可见瓶、罍均属同类器皿,只是大小不同罢了。《尔雅·释器》载:“彝、卣、罍,器也。”郭璞注:“皆盛酒尊。”邢昺疏:“罍者,尊之大也。”这说明“罍”是大尊的称呼。《诗·周南·卷耳》载:“我姑酌彼金罍。”陆德明《经典释文》说:“罍,酒尊也。”《诗·大雅·泂酌》载:“可以濯罍。”毛传:“罍,祭器。”郑玄《周礼·春官·司尊彝》注引郑司农云:“罍,神之所饮也。”足见“罍”属于“大瓶”、大尊类盛酒祭祀的礼器。

“鹭”的名义与死亡及丧事密切相关。因“鹭”、纍音近义通。《说文·糸部》云:“纍,缀得理也。”《玉篇·糸部》云:“纍,得理也。”《新书·道德说》云:“理,离状也。”是“纍”有“分离”“失去”的意思。《礼记·玉藻》载:“凡祭,容貌颜色如见所祭者。丧容纍纍。”郑玄注:“羸惫貌也。”《汉书·扬雄传上》云:“钦吊楚之湘纍。”颜师古注引李奇曰:“诸不以罪死曰纍。”《集韵·脂韵》说:“不以罪死曰纍。”“不以罪死”即正常死亡。是“纍”可表示“丧容”和死亡的意思。《尔雅·释鸟》云:“鹭,春钅且。”郭璞注:“鹭,白鹭,头翅背上有长翰毛,今江东人取以为睫樆,名之曰白鹭缞。”“白鹭缞”是用白鹭羽毛编制的丧服。

“路”,通作涂、除,有修除之义。《尔雅·释宫》:“路,途也。”《孟子·公孙丑下》载:“充虞路问曰。”焦循正义:“路,亦涂也。”《经籍籑诂·遇韵》曰:“《孟子》‘皆悦而愿出其路矣’,《周礼·司关》注作‘皆悦而愿出其涂’。”涂同除。《荀子·礼论》:“斋戒修涂。”王念孙《读书杂志》曰:“涂,读为除。”《尔雅·释天》曰:“十二月为涂。”俞樾《群经评议》说:“涂之言除也。”是其佐证。《周礼·春官·典祀》曰:“掌外祀之兆守,皆有域,掌其政令。若以时祭祀,则帅其属而修除。”郑玄注:“修除,芟扫之征召也。”《礼记·郊特性》载:“祭天,扫地而祭焉,于其质而已矣。”所谓“修除”就是在郊外祭天时,除去杂草,“扫地而祭”的意思。

苍鹭衔鱼与女性首领(或妻子)密切相关。《说文·鱼部》曰:“鱼,水虫也。象形。”《尚书·中侯》曰:“鱼者,水精。”(贾公彦《仪礼·有司彻》疏引)《左传·闵公二年》:“归妇人鱼轩。”杜预注:“鱼轩,夫人车,以鱼皮为饰。”“鱼”与御义通,见王引之《经义述闻·春秋名字解诂》。《国语·周语上》曰:“王御不参一族。”韦昭注:“御,妇官。”“妇官”可解为原始部落的女性首领。《国语·晋语五》曰:“以整御人。”韦昭注:“御人,妇人。”《吕氏春秋·上农》曰:“农不出御。”高诱注:“御,妻也。”这说明“鱼”有“妇官”“妇人”“妻”的含义。由此说明,这件陶瓶祭祀的对象当是一位部落女性首领(或妻子)。

“鱼”与御义通,有祭祀之义。《说文·示部》:“御,祀也。”因此,“鱼”也有祭祀之义。由此可见,鹳鸟嘴尖御着下垂的“鱼”,表示对部落女性首领(或妻子)祭祀哀悼的意思。

苍鹭衔鱼还有男女交合的寓意。《诗·陈风·衡门》云:

岂其食鱼,必河之鲂?

岂其取妻,必齐之姜?

岂其食鱼,必河之鲤?

岂其取妻,必宋之子?

因“鱼”有“妇人”“妻”的含义,“鲂”“鲤”乃是妻子的象征,故“食鱼”当是求偶(娶妻)的隐语。在四川长宁“七个洞”崖墓画像里,也见有以鸟来作为求偶男子的象征、以鱼作为女性象征的画像。因此“‘鸟啄鱼’图”可视为“男女(阴阳)交合的符号”[6]。

由此可见,这幅“苍鹭衔鱼图”应是用苍鹭、鱼与陶瓶名义和用途的有机联系,来体现仰韶先民祭祀亡故部落女性首领(或妻子)时特意创作的原始图画。这对研究仰韶文化早期半坡先民的宗教信仰、祭典仪式和图画文字等问题,有着重要意义。

二、汝州阎村“鹳鱼石斧图”解诂

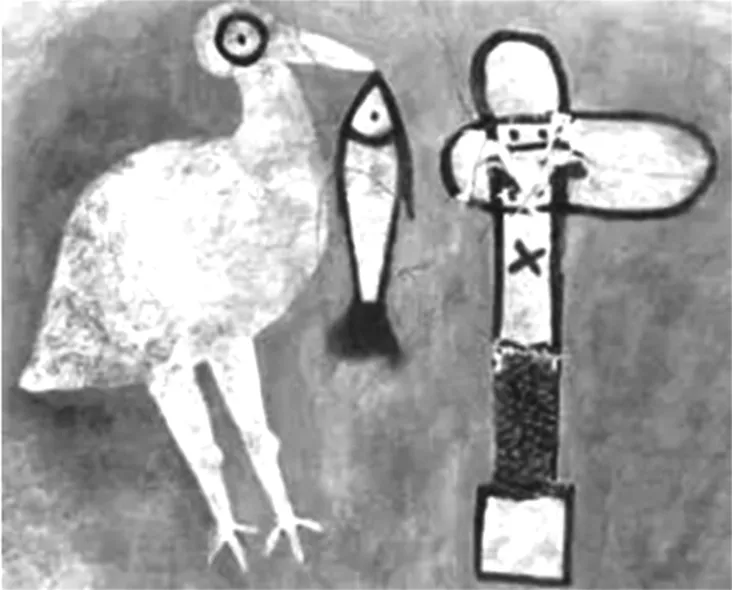

1978年,河南临汝(今汝州市)阎村仰韶文化遗址出土的“鹳鱼石斧图”[7],以其精美的图画和神秘的蕴涵,受到学术界的高度关注。其年代属于仰韶文化中晚期,距今约5 500年。然而,关于这幅精美图画的解读,学术界却存在着不同的看法。

(一)“鹳鱼石斧图”的发现与研究

汝州市阎村仰韶文化遗址位于城东12.5千米,总面积约2.5万平方米。1978年,这里出土了一件陶缸,用夹砂红陶盘拉成型,表面彩绘烧制而成(图4)。陶缸高47厘米,口径32.7厘米,底径19.5厘米。敞口、圆唇、深腹、平底,沿下有4个对称的鼻钮。腹部一侧绘有一幅高37厘米、宽44厘米的彩绘图画(图5)。右边是竖置的石斧,柄身绘有“×”符号;左边有白鹳站立,面向石斧,嘴上衔着一条长鱼,故名之为“鹳鱼石斧图”。这幅画面巨大、色彩鲜艳、古朴优美,且由多幅图画组成,在我国原始社会器物上,是极为罕见的珍品,具有颇为重要的多重价值。

图4 鹳鱼石斧图陶缸

图5 鹳鱼石斧图

这幅图画最发人深省的地方,是把鹳御鱼和石斧这两类似乎毫不相干的事象画在一起,并且画在专为装殓成人尸骨的陶缸(棺)上。显然在把它视作史前艺术杰作的同时,还得把它的含义搞清楚[1]127。关于这幅图画的性质,学者主要有“图腾”或“巫画”两种解说。

严文明认为:阎村类型所反映的是一个部落联盟的中心居址,那个画鹳鱼石斧图的陶缸应当是该部落酋长——多半是对建立联盟有功的第一任酋长的瓮棺。瓮棺上竖立着的石斧是酋长身份和权力的标志,白鹳是死者本人所属氏族的图腾,鲢鱼则是敌对联盟中支配氏族的图腾。这位酋长生前必定英武善战,曾高举那作为权力标志的大石斧,率领白鹳氏族和本联盟的人,同鲢鱼氏族进行殊死战斗,取得了决定性的胜利。在他去世之后,为了纪念他的功勋,专门给他烧制了这件陶缸,用画笔把他的业绩记录在上面。从而给我们留下了这样一幅具有历史意义的图画[8]。郑杰祥、范毓周、马世之大体上赞同这种说法[9]。

牛济普认为,彩绘中的鹭鱼面对的是一个形象完整的石斧,这个石斧在画面上很重要,刻画也较为细致认真。牛济普认为,这是生活在临汝这个地方的原始社会氏族所崇拜的图腾徽号。陶缸彩绘中“那个白鹭衔鱼吉利形象面向着石斧,是在向它奉献祭品,原始人以此来讨好他们所崇拜的石斧神灵,祈求得到吉祥、丰收、安宁”[10]。

张红樱认为:“图腾的本质其实是祖先崇拜,其特征是起标志作用。用这两个标准来看鹳鱼石斧图,似乎还难以将它与图腾相联系。”由此看来,“将鹳鱼石斧图理解为原始氏族的一幅图腾画显然是不太恰当的。”[4]笔者赞同这种判断。

必须指出的是,我国古代虽然盛行“图腾崇拜”的社会习俗,然而除“龙凤图腾”外,各个部族是否会把自己的“图腾神物”刻画在器物上面,这还是个有待证明的问题。例如:一是炎、黄部族的图腾。炎帝为姜姓,以“羊”为图腾[11]75。黄帝号“有熊氏”(《史记·五帝本纪·正义》),以“熊”为族徽。然而,在炎帝、黄帝部族及其后裔活动的区域里,鲜见刻画有“熊”“羊”图像的遗物。二是商、周部族的图腾。“天命玄鸟,降而生商”(《诗·商颂·玄鸟》),说明商族是以“玄鸟”为图腾。周人的先祖“后稷,名弃”,乃“姜原出野,见巨人足,心忻然说,欲践之”而生弃(《史记·周本纪》),说明周族是“以熊为图腾”的部族[12]19-20。然而,在郑州商城、安阳殷墟遗址以及宝鸡周原遗址、洛阳成周城遗址出土的器物上,鲜见刻画有“玄鸟”和“熊”图像的遗物。三是秦族的图腾。秦人的先祖乃“玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业”。大业生大费,“是为柏翳,舜赐姓嬴氏”(《史记·秦本纪》)。这说明秦族也是以“玄鸟”为图腾的部族。然而,甘肃、陕西境内秦族活动区域出土的文化遗物上,也鲜见刻画有“玄鸟”图像的遗物。

上述著名部族的图腾神徽在其活动区域的遗物上都难觅其踪。由此可见,那些轻易就把远古器物上的“图画”解为某某族“图腾徽号”的论断,只能被视为有待证明的推测之词。

那种“史前鹳鱼石斧图,应该归入巫画的范畴”[4]的论断,也是不尽恰切的看法。所以,这幅鹳鱼石斧图的具体涵义,仍有深入探讨的必要。

(二)“鹳鱼石斧图”解诂

值得注意的是,这组“鹳鱼石斧图”有鹳、鱼和石斧三个重要元素。它们相互之间联系紧密,与那些在同一件器物上相距较远的“单个符号”判然有别。因此,这幅图画应是一组完整的纪事图画。也就是说,它应是仰韶先民使用的一幅“图画文字”,具有重要的历史价值。其深刻寓意,也可以使用上述的“载体自证法”,得到证明。

我国古代盛行用陶瓮类容器来放置死者的遗体或骨灰,被称为“瓮棺葬”。这件陶缸是仰韶先民用来盛放尸骨的葬具。它的底部有小孔,可供灵魂出入。《礼记·檀弓》载:“有虞氏瓦棺。”《后汉书·王堂传》说:“遗令薄敛,瓦棺以葬。”“瓦棺”是指用土坯烧制而成,包括瓮棺在内的陶质葬具。因此,这幅“鹳鱼石斧图”的寓意,也应与陶缸的名义和用途相符合。

陶缸本属陶瓶类器皿。《说文·缶部》曰:“缸,瓨也”。《玉篇·缶部》说:“缸,与瓨同。”《广雅·释器》说:“瓨,瓶也”。郑玄《仪礼·士丧礼》注:“瓶,汲水器也。”李善《文选·沈约〈三月三日率尔成篇〉》注:“瓶,酒器也。”这说明陶缸属陶瓶类盛置水、酒的器皿。

陶瓶、陶尊的硕“大”者,均属罍类器皿。《诗·小雅·蓼莪》载:“瓶之罄矣,维罍之耻。”毛传曰:“瓶小而罍大。”《左传·昭公二十四年》载:“维罍之耻。”孔颖达《疏》云:“罍,大瓶。”可见瓶、罍均属同类器皿,只是大小不同。陆德明《经典释文》说:“罍,酒尊也。”《礼记·明堂位》载:“山罍,夏后氏之尊也。”《诗·大雅·泂酌》载:“可以濯罍。”毛传:“罍,祭器。”足见“罍”属于“大瓶”、大尊类盛酒祭祀的礼器。

我国原始社会末期,用泥陶制成的缸、瓮、瓶、尊、罍诸器,本属于同类生活器皿和祭祀礼器。后来因其形制、大小的差异,逐渐赋予不同的名称。其中,形体硕大的缸、瓶、尊类礼器,就被称为“罍”。因此,这件陶缸的形体硕大,可将其称之为陶“罍”。

“罍”也是我国古代四时祭祀时,必备的重要礼器。《周礼·春官·司尊彝》载:“掌六尊、六彝之位,诏其酌,辨其用与其实。春祠、夏禴……其朝践用两献尊,其再献用两象尊,皆有罍,诸臣之所昨也。秋尝、冬烝……其朝献用两著尊,其馈献用两壶尊,皆有罍,诸臣之所昨也。”郑玄注引郑司农云:“罍,神之所饮也。”这说明古代帝王在春天祠祭、夏天禴祭、秋天尝祭和冬天烝祭时,都要使用“罍”来祭祀神灵。

我国远古时代盛行在死者灵堂(瓮棺)前焚柴升烟,使其灵魂升天的社会习俗。当时,死者在埋葬之前,放置尸骨的瓮棺,一般都要放置在特定的场地上,举行隆重的焚柴升烟、祈求死者灵魂升天的祭祀仪式。当前,世界上如非洲、印度以及我国西南一些少数民族地区,仍有把死者尸体放置在柴堆上焚烧,使其灵魂升天的习俗。《仪礼·士丧礼》载:“主人奉尸敛于棺……乃奠,烛升自阼阶。”郑玄注:“火在地曰燎,执之曰烛。”《士丧礼》说:“宵为燎于中庭。”郑玄注:“燎,火燋。”《仪礼·既夕礼》曰:“宵为燎于门内之右。”贾公彦疏:“燎,大烛。”商周时期在死者灵堂内,“烛升自阼阶”“为燎于中庭”的仪式,就是远古时代焚柴升烟,祈祷死者灵魂升天礼仪的遗绪。

石斧是砍木取柴的常用工具。《释名·释用器》曰:“斧,甫也。甫,始也。凡将制器,始用斧伐木,已乃制之也。”“斧”,也名为斤。《说文·斤部》曰:“斤,斫木也,象形。”段玉裁注:“斫木之斧,则谓之斤。”《孟子·梁惠王上》有“斧斤以时入山林”。是“斧”与“斤”同类,本是古代砍伐木柴的工具。

陶罍是古代“燔柴祭天”的礼器。罍,通作震,有木义。“斤”则是伐木的工具。同时,因“震”有阳义。《说文·阜部》曰:“阳,高明也。”郑玄《礼记·曾子问》注:“明者曰阳。”《诗·周颂·执竞》载:“斤斤其明。”毛传:“斤斤,明察也”。《汉书·律历志上》曰:“斤者,明也”。这说明“斤”的含义与陶罍的名义相符合。《庄子·达生篇》说:“柴立其中央。”成玄英疏:“柴,木也。”“燔柴祭天”需要焚柴升烟,而“斤”则是砍伐木柴的工具。这说明“斧”与陶罍的用途相符合。因此,“斧”字可以作为陶罍的象征。

在石斧的柄上画有“×”形符号。“×”与《说文》古文及甲骨金文“五”字的构形相同[13]88。“五”同午。郑玄《周礼·秋官·壶涿氏》注:“故书午为五。”孙诒让正义:“五、午一字,古音义皆同。”是其证。《左传·昭公三十一年》曰:“庚午之日。”杜预注:“午,火也。”《论衡·物势》说:“午,火也。”可见这里“午”字的寓意,与石斧可砍柴生火的用途相符合。

“鹳”是一种形似白鹤的水鸟,嘴长而直,羽毛多星呈白色,也间有灰色或黑色。生活在水边,以鱼、蚌为食物。这件陶缸上所绘的正是鹳鸟食鱼的生动写照。“鹳”,通作观。王念孙《尔雅·释鸟》疏证:“鹳,或通作观。”俞樾《诸子评议·庄子三》“如鹳雀蚊虻相过乎前也”按:“鹳,本作观。”是其佐证。《尔雅·释言》曰:“观,示也。”《国语·周语上》曰:“先王耀而不观兵。”韦昭注:“观,示也。”“示”本为祭祀之义。

鹳与瓮棺的名义相符合。“鹳”同雚,通作莞。郝懿行《尔雅·释草》义疏:“雚,《说文》作莞。”是其佐证。王逸《楚辞·九歌·愍命》注:“莞,夫离也。”《汉书·东方朔传》曰:“莞蒲为席。”颜师古注:“莞,夫离也。”是“鹳”有“离”别之义。“鹳”读如莞,通作棺。段玉裁《说文·艹部》注:“莞之言管也。”《白虎通义·崩薨》曰:“棺之为言完,所以藏尸令完全也。”《广雅·释诂四》说:“棺,完也。”这说明“鹳”与瓮棺都有离别之义。

“鹳”“鱼”也与石斧的用途相关联。“鹳”“鱼”的名义相通。“鱼”是鹳的食品。《诗·大雅·皇矣》曰:“其灌其例。”《经典释文》曰:“灌,木丛生。”《尔雅·释木》曰:“木族生为灌。”邢昺疏:“木丛生者为灌。”《论衡·指瑞》说:“鱼,木精。”这说明“鹳”“鱼”都与石斧的用途相符合。

“鹳”同雚,通作灌,有献祭之义。鹳、灌音近可通。朱骏声《说文通训定声·元部》曰:“雚,假借为灌。”是其佐证。《礼记·郊特牲》曰:“灌用鬯臭。”郑玄注:“灌,谓以圭瓒酌酒始献神也。”《论语·八佾》曰:“禘自既灌而往者。”皇侃疏:“灌者,献也。酌郁鬯酒献尸灌地以求神也。”灌是开始祭祀时,用有郁鬯芳香的美酒浇地,以求神灵降临来享用祭品的意思。

因为如前所说,“鹳鸟御鱼”可表示对部落亡故女性首领(或妻子)奉献祭品的意思。由此可见,这件陶缸当是存放部落首领(或妻子)遗骸的瓮棺。

由上所述,这件瓮棺上绘制的“鹳鱼石斧图”,“鹳鱼”可表示向死者奉献祭品,“石斧”可表示砍柴生火升烟,用来祭祀部落女性首领(或妻子)的意思。这种利用鹳鸟、鱼、石斧以及“×”字与陶缸名义和用途的有机联系,来体现仰韶文化先民向部落女性首领(或妻子)进行祭祀仪式的图画诠释,因而具有重要意义。

三、结 语

“图画文字”是人类文字起源和形成过程的一个重要发展阶段。唐兰在《古文字学导论》里,曾提出“文字的起源是图画”的主张,已被多数学者所接受。林耀华主编的《原始社会史》指出:“公元前四千年末,古代巴比伦苏美尔人的图画文字,用波浪线表示水,画个星表示星星,用上下颚的牙齿表示吃。爱琴海上的克里特岛,发现了公元前2 200年至1 500年的遗物,有刻在石制或泥制的印章上的图画,如张弓的猎人、手执陶器的陶工、启航的帆船、待运送的装在船上的马匹等,这是克里特人的图画文字。”[2]442

仰韶文化时代,正是我国母系氏族公社的繁荣时期。这时出现的“苍鹭衔鱼图”和“鹳鱼石斧图”,虽然地域远隔千里,时间相差千年,却使用类似的“图画”来表达相同观念。这说明仰韶文化先民,使用“图画文字”来“记载事实”的习惯,已渐趋成熟。

综上所述,这两幅“图画文字”都是由多个“图画”组成的连续图案,来表示一个完整的思想意识,完全符合纪事性文字特征和功能。它们当是从“单个”的物象(标识)文字向“连字成句”纪事文字发展的重要阶段,在中国文字起源和形成过程里,具有里程碑式的重要意义。它们的发现对研究仰韶时代的宗教信仰、文化艺术、社会组织以及中国文字起源等问题,都有极为重要的学术价值。

2021年是仰韶文化发现100周年,谨以此文献给仰韶文化发现和研究的先哲!