农村宅基地制度改革试点:典型案例与经验借鉴

——来自浙江义乌、江西余江和贵州湄潭的实践探索

李 泉

(兰州大学经济学院 甘肃 兰州 730000)

农村宅基地和农户住宅是农民安居乐业的重要依托,是农民基本的生活资料和重要财产,也是农村社会实现可持续发展的重要稀缺资源。我国国土面积144 亿多亩,耕地红线18 亿亩,所占比重约为13%。农业农村部2019 年的统计数据显示,我国农户家庭承包的土地经营权流转面积超过1/3,有7000 多万农户或多或少流转出了承包土地的经营权。与此相应,2016 年底我国城镇建成区总面积1.77 亿亩,乡村建设用地2.1 亿亩(含农村道路、祠堂、经营性和公益性用地等)。根据世界各国的一般规律,随着农村人口减少,农村的建设用地就应该复垦为耕地或自然生态用地[1]。改革开放40 多年来,伴随人口由乡到城的持续流动迁移,我国农村人口数量减少约2.39 亿,与此同时宅基地面积却累计增加超过3000 万亩[2],这就从一个侧面反映了宅基地制度改革的迫切性和必要性。为保障第二轮宅基地制度改革顺利推进,2020年6 月30 日中央全面深化改革委员会第十四次会议通过的《深化农村宅基地制度改革试点方案》提出,要加快探索农村宅基地“三权分置”的具体路径和办法。2021 年7 月6 日,自然资源部网站在《对十三届全国人大四次会议第6921 号建议的答复》中披露,2015 年以来,我国农村宅基地制度改革试点成效明显。数据显示,截至2019 年10 月底,试点地区共腾退出零星、闲置宅基地约26 万户14.5 万亩,办理农房抵押贷款8.1 万宗201 亿元[3]。基于发展中大国的基本国情特点,我国农村各地宅基地利用现状千差万别。其中,东部地区的浙江省义乌市、西部地区的贵州省遵义市湄潭县和中部地区的江西省鹰潭市余江区三个县区,在宅基地制度改革和集体建设用地入市、闲置宅基地有效利用等方面最具代表性。为了从我国2015年2 月和2020 年10 月先后两轮推进的农村宅基地“三权分置”制度改革试点经验中寻求在更大范围内推广和复制的经验做法与重要启示,本文对我国东中西部地区以上3 个典型县(市、区)的宅基地制度改革试点案例及其经验进行研究。

一、农村宅基地制度改革试点的典型案例

1.东部地区:义乌市的改革试点案例

江浙地区得益于优越的自然地理条件和深厚的商业文化滋养,城乡社会发育程度和市场化水平相对较高。21 世纪初以来,浙江在农村土地流转实践方面就已经形成了比较多样化的模式。其中,义乌市通过积极推进农村宅基地流转和有效利用,实现了农民财产性收入的增加,为宅基地“三权分置”改革积累了较多的“义乌经验”。自2015年开始,义乌市根据国家第一轮授权试点进行了宅基地摸底调查、制定具体实施政策并选择稠江街道下沿塘村、佛堂镇湖滨村等38 个不同类型村庄进行实践①。在具体探索过程中,义乌市立足其城乡一体化程度高、农村非农产业发达、宅基地市场价值大的实际,将农村土地征收、宅基地“三权分置”、集体经营性用地入市和农房财产权抵押贷款等四项改革统筹考虑,辅之以“一意见+七办法+九细则”②政策保障体系,实事求是地探索了宅基地制度改革中“人、钱、地”紧密连接的核心问题。例如,义乌市推出的宅基地管理制度通过设置有偿选位③和落地权益有偿调剂等经济调节手段,较好地兼顾了宅基地经济权益分配中的公平和失衡问题,特别是义乌市宅基地置换权益制度、货币化安置凭证交易制度和质押担保以及“集地券”收储制度等对指标交易中的土地要素配置功能起到了很好的优化作用。这些走在全国前列的创新举措,与义乌市贯彻体现以人为本的“强镇富村”和“放水养鱼”理念是分不开的。同时,在其他地区实践中遭遇困难较大的宅基地资格权益登记方面,义乌市根据自然资源部自然资源确权登记局的试点要求,于2021 年初及时制定实施《义乌市农村宅基地资格权益登记工作规则》,并将政务系统“放管服”改革和“互联网+不动产登记”新手段相结合,高效率实现了农户在获批宅基地但未建造住宅时就可以进行质押、有偿调剂④或有偿退出宅基地的资格权益,这种机制设计既创新了农户生产经营资金的获得途径,又能使宅基地以有偿退出或调剂方式实现宅基地“沉睡”资产的合规变现,充分体现了宅基地资格权益在农户财产收益方面的经济属性。

总体来看,从1990 年代农户住宅“四层半”模式(即所谓“多层集中,政府供资模式”)宅基地资产属性不明显,到2009 年以来“高层建筑+垂直房”多元化组合模式(即居民可自主选择置换低层或高层住宅的高低结合城乡社区集聚模式)对村庄建筑布局形态的功能分区,到2013 年后土地节约集约程度较高的全高层城乡新社区集聚模式,再到2016 年以来重点推出的“集地券”模式(即农村集体和农户将闲置废弃和低效利用的宅基地等集体建设用地先实施复垦,经验收合格后形成相应的建设用地指标,在按照利益相关者合意的价格标准交易给县域范围内经济发达地区的用地者)对农村集体存量建设用地的有效盘活,义乌市的宅基地制度改革经历了从较低阶段1.0 向更高水平4.0 的四个阶段飞跃,解决了乡村发展中“向空间要地”和“由发展权供资”两大问题[4],其突出特点是在此过程中不断凸显土地要素的经济价值和农户经济利益导向,在宅基地退出、转让、调剂或回收等方面体现有偿性,提高宅基地市场条件下的货币化配置比例,以此引导农户实现自愿、平等、诚信基础上的多种形式规范有序退出和有效利用。数据显示,2015 年3 月—2020 年10 月间,义乌市累计解决了22169 户农户的住有所居问题,有62893 户农户的农房历史遗留问题得到妥善处理,发放“房地一体”的农房不动产权证122276 本,发放农房抵押贷款23056 笔(合计金额117.42 亿元),办理宅基地转让登记4901 宗,完成431 户1240.5 间宅基地跨村安置,完成“集地券”建设4737 亩,农村农民通过宅基地制度改革直接获利超过86 亿元[5],农民的获得感、幸福感和安全感有了明显提升。

2020 年以来,义乌市在持续探索农民住房保障多种实现形式、建立城乡统一的基准地价体系、宅基地历史遗留问题处理和有偿使用、农房确权颁证和抵押贷款、宅基地有条件转让和跨村安置、“集地券”指标交易等多项改革基础上,根据居民新的需求及时将有机更新、未来社区建设等新理念贯穿于宅基地制度改革过程中,实现了宅基地资格权固化并允许其分割登记,体现了经济产权主导型的宅基地改革特征。例如,义乌市江东街道鸡鸣山社区作为浙江省首个成功上线“浙里办”APP 服务端的未来社区,在微信端为社区居民开发疫苗接种、社区党建、社区社团、社区活动等“邻系列”应用33 个,完成社区防疫、社区党建、社区教育、千籽环保、无微不至外国人服务、一码通管等10 个数字看板,2022 年4 月该社区打造的“三心(国际数治中心、国际交融中心、幼儿教育中心)、三区(温情住宅区、生态运动区、新生代创服区)、三带(乐活邻里带、普惠众乐服务带、滨水活力带)”等25 个线下空间以及社区智慧健康站、智慧图书馆、街头景观等全部建成投入使用[6]。

在宅基地和农房有效利用方面,义乌市地处丘陵区域,土地资源紧张,人口净流入较多,产业经济发展水平较高,宅基地财产权显化,土地市场活跃,因此在市场化手段调节下以多层建成新型城乡社区的住房租赁需求旺盛,利用效率较高,宅基地改革的重点更多地体现在宅基地综合利用和价值充分挖掘等方面[7],反映了义乌市宅基地由保障功能到财产功能的演化过程。同时,义乌依托农村非农产业发展,不断创新文创活动、(精品)民宿、农村电商、温泉旅游度假区、果蔬采摘园、农家乐等新业态,为闲置宅基地盘活利用提供了有效的实践经验[8]。显然,义乌市在宅基地制度方面的改革探索,既实现了闲置房屋、宅基地的有效利用,又促进了乡村经济发展和农民增收,为发达地区农村在更大范围内推进农村集体建设用地与城市国有建设用地享有同等权利提供了一个非常好的现实注脚。

2.中部地区:余江区的改革试点案例

余江区(2018 年7 月9 日鹰潭市余江撤县设区)位于江西省东北部,全区第七次人口普查农村常住人口为15.33 万人(占总人口的47.01%),以雕刻、眼镜、微型元件生产和循环经济为主导产业。调查显示,余江区宅基地9.24 万宗,宅基地面积3133.3 公顷,附属设施10.2 万间,人均建设用地面积170 平方米。其中,闲置宅基地(含闲置农房)11781 宗,闲置宅基地面积161.2 公顷,闲置房屋2.3 万栋,危房8300 栋,倒塌房屋7200 栋,全村7.3 万户农户中“一户多宅”2.9 万户,占总户数的39.7%[9]。从造成宅基地闲置的原因和所属类型来看,打工经济造成农户(部分成员或全家)进城务工从而出现宅基地和农房的季节性合理闲置(在当地村庄中占比50%以上),经济能力有保障的农民在城镇落户同时又把原有宅基地作为应对未来风险的一种保障(退回农村)所形成的预防性闲置(在当地村庄占比约30%),在城市有稳定收入和社会保障来源且拥有城镇户籍的子女因其父母另有住所或父母去世而合法继承的宅基地闲置,由于历史原因和村集体宅基地使用管理能力滞后而导致的“一户多宅”、建新不拆旧、批而不建以及建设过程中超占宅基地建房等原因而造成的不合理闲置(在当地一般占30%以上)等,是余江区闲置宅基地和闲置农房的主要表现形式[10]。同时,余江区宅基地管理中的乱象较为明显,建房缺乏规划,房挨房、屋碰屋,涉及宅基地的邻里矛盾纠纷频发,村庄宗族派系对立,有权有势有钱的农户建房随意性大。

自2015 年以来,全区多次召开县、乡、村、组四级干部大会,先后分四批(第一批41 个自然村先行先试,第二批172 个自然村,第三批425 个自然村,第四批270 个自然村,第五批是城镇规划区内41 个自然村),确立949 个试点村,辅之以区、乡、村三级宅基地制度体系(截至2020 年8 月全区共出台了23 项制度,乡镇制定了11 项运行制度,村组制定了9 项实施办法,)围绕“一户一宅”超面积、“一户多宅”、非集体经济组织成员占用或使用宅基地、宅基地或闲置废弃农房退出、村民宅基地取得方式、农民“房地一体”不动产登记颁证等重点问题,系统推进宅基地制度改革。为保证改革试点的顺利推进,余江区当地政府通过粉刷墙体标语、橱窗展示、发放宣传手册、运用微信、微博等手段持续向农户宣传政策,让农户树立宅基地是集体资产而非祖产、建新必须拆旧等观念,不断凝聚农村社会共识。同时,为破解宅基地制度改革面临的难题,余江区不仅在宅基地资格权确立上体现了典型的社会(身份)产权主导型特征,而且将宅改与农村土地规划、“空心村”整治、城乡建设用地指标增减挂钩、区域防灾减灾、农业产业化发展、古村落(古建筑)与传统文化保护等重点任务结合,做到宅基地制度设计与农村集体产权制度、户籍制度、农村金融等农村改建领域制度改革紧密衔接。

为适应农村发展和农民生活品质提升的内在需求,余江区在推动宅基地有效利用的制度改革中不仅在各村遴选有声望、处事公正的党员干部、乡贤能人、村民代表组成村民事务理事会,将改革内化为村集体内部和农民自己的事务,赋予其宅基地分配、收益分配、农民抵押贷款等12 项权力15 项职责,并由村小组委托村民事务理事会代表农民集体行使宅基地所有权、明晰宅基地权属,而且非常重视不同规划间的有效衔接,从政策上为农户进城生活提供住房、就业、教育等优惠,明确对退地进城落户的农户采取保权退地,承诺保留其现有的各项农村待遇,继续享有原集体分配权,允许其15 年后自愿选择是否回村建房[11],以此实现宅基地确权赋能和有偿使用、村庄空间布局合理优化、村集体治理能力不断提升。在资金保障方面,余江区以乡村建设或产业投入项目为载体,将宅基地与农村其他改革相关的政策性资金进行合规整合打包,实现有限资金的集中投入,确保农业开发、土地整理、农房改造、城乡建设用地指标增减挂钩和脱贫攻坚成果巩固拓展同步推进。例如,在实施有偿使用费与择位竞价费上,政府对多占宅基地部分按阶梯收费方式收取使用金。若农户清退后的宅基地实现复垦,当地政府按水田每亩补贴50000 元,旱地每亩补贴45000 元。若自愿退出宅基地使用权15 年的农户在政府划定地段购房屋,则给予600—800 元/平方米优惠。

在聚力发展“一村一品”、休闲农业、乡村旅游、“农村淘宝”等新产业、新业态和壮大村集体经济方面,余江区的做法也很抢眼。例如,作为典型的城中村——邓埠街道竹溪邓家村在宅基地制度改革中,积极鼓励村民将空置老旧房等房产退出,2019 年全村共无偿退出院套80 余宗,钢棚17 个,危旧房、厨房70 余间,拆除面积1.8 万平方米。为有效盘活退出的闲置宅基地,村民通过个人出资1万至2 万元股金入股用于发展餐饮、住宿等行业,“糊涂老味道”餐饮商家、“桂桂茄子干”加工车间等商家和企业顺利入驻。2021 年,竹溪邓家村集体通过土地入市盘活退出的闲置宅基地共获租金63万元,全体股权持有人当年就实现了按入股比例分红,平均每户分红3300 元[12]。同时,余江区根据农村第一、二、三产业融合发展趋势,将农户拆除老宅退出的宅基地⑤或用作乡村绿化、建设休闲广场以完善农村基础设施(截至2017 年底新建村内道路255 公里、沟渠155 公里、新增绿化面积780亩)并促进村容村貌综合整治;或建造为农家书屋(如蓝田村是由当地乡贤捐资建设)、居家养老中心等公共设施,为当地居民提供文化休闲、教育(如留守儿童学习)卫生或养老服务;或建设田园综合体、民宿等(如潢溪镇的韬奋祖居),通过发展农家乐、提升宅基地资产价值实现带动村民共同致富的目标。例如,余江区锦江镇石港村刘家组依托村庄位居微型元件精密制造园区的区位优势,聚焦服务园区目标,通过在区农村产权交易中心挂网并以公开竞价的形式将闲置农房租赁给园区企业[13],探索“村集体经济组织合作社+闲置村集体资产+园区企业模式”的闲置宅基地和农房盘活模式。官塘村则依托村庄位居眼镜园区且毗邻鹰潭市城区的区位条件,探索“村集体经济组织合作社+闲置村集体资产+物业公司+园区企业模式”,将闲置的集体资产村部大楼租赁给园区企业,由村物业公司负责日常保洁、劳务派遣,由此带动村民就业和壮大村级集体经济。十都村通过产权交易平台将村内200 余亩闲置土地使用权进行流转,探索“村集体经济组织合作社+基地+农户”发展模式,带动村户入股建成农产品加工车间并在现代农业产业园务工。另外,在积极放活宅基地和农房使用权,允许农房所有权人或使用权人将农房以转让、租赁、合作、入股等方式进行流转方面,锦江镇铁山村仓储用地、杨溪乡杨溪村旅游用地、平定乡洪桥村工业用地、潢溪镇渡口村旅游用地等村集体建设用地的成功入市案例,均从不同角度对宅基地制度改革的“余江样本”进行了注解。

截至2020 年底,余江区宅基地改革第一轮试点的任务基本完成。通过改革探路先后出台全区《宅基地有偿使用、流转、退出暂行办法》等23 项管理办法,乡镇制定《村民事务理事会管理办法》等11 项具体办法,村组形成《集体经济组织成员资格的认定》等9 项实施办法,形成闲置宅基地“有偿退出+产业融合发展”的模式。通过系列化制度保障,余江区所辖村镇农户的超标、废弃建筑等不合理闲置宅基地和房屋均得到有效拆除清理,农户对农村土地集体所有制的认识也得到深化,这对促进基层宅基地使用管理水平的提升起到了重要作用。同时,余江区将宅基地制度改革与乡村建设行动中的人居环境政治、村庄基础设施建设和农民生活水平提升等各类目标相结合,改革的系统性、协同性、耦合性不断增强,这就有效实现了牵一发动全身的目的,实现了人民对美好生活期待的成果能落地见效。

3.西部地区:湄潭县的改革试点案例

地处西南地区的贵州省遵义市湄潭县,工业化城镇化起步相对较晚,农村集体经营性建设用地常用于满足小作坊、小型加工厂、农家乐等。2020 年,全县辖12 个镇及3 个街道办事处,以茶叶、白酒、烟叶、大米等四大特色产业为主,是我国首批农村改革试验区(1987 年就参与了我国第一轮农村土地制度改革试验),“增人不增地、减人不减地”就是由该县首创并成为我国农村继农村土地“包产到户”之后的一项重要制度安排[14]。2012年1 月开始,湄潭县又进行了第二轮农村改革试验。其中,在农村土地制度改革具体做法上,湄潭县以村集体经济组织建立土地经营管理公司,通过土地整治、自主经营、招商引资等形式实现土地规模化流转,并支持农民以土地承包经营权入股组建土地股份合作社。2019 年湄潭县农村“三块地”的“四确”(确权、确员、确股、确管)和“四同”(同地、同价、同权、同管)基本实现。

自第一轮宅基地制度改革试点以来,湄潭县就在关于农户宅基地资格权的保障、宅基地使用权的流转、宅基地的自愿有偿退出与有偿使用、宅基地集体所有权的完善及其行使机制、宅基地审批管理、宅基地收益分配机制等重点试点任务方面,逐次进行了创新性的制度改革探索。例如,2015 年8 月27 日,湄潭县茅坪镇土槽村原为废弃砖厂的5 亩土地以80 万元价格竞拍成交,实现了第一宗全国农村集体经营性建设用地入市。在村集体存量宅基地有偿取得使用方面,针对在本村从事农业生产三年以上的外来农业人口,湄潭县兴隆镇龙凤村的宅基地盘活做法——综合类集体建设用地分割登记入市模式——值得在更广范围内推广借鉴⑥。在农村集体经营性建设用地入市方面,针对宅基地中用于商服、工矿仓储等经营性用途的部分,湄潭县率先提出综合类集体经营性建设用地分割登记入市⑦模式,赋予宅基地出让、出租、入股、抵押、担保权能。在差异化分类确定宅基地面积上,湄潭县在《农村宅基地暂行管理办法〔湄党办发(2018)59 号〕》中明确城市郊区和坝子地区,每户不得超过130 平方米;丘陵地区,每户不得超过170 平方米;山区每户不得超过200 平方米,这就让农户和农村基层审批管理人员对何为宅基地超标有了明确认识和界定。

为保障宅基地分配、流转、抵押、退出、使用、收益、审批、监管等试点实践有制度性激励约束,湄潭县先后出台实施了《湄潭县农村宅基地管理暂行办法》《湄潭县农村宅基地使用权确权登记颁证实施细则》《湄潭县农村宅基地有偿使用管理暂行办法》《湄潭县宅基地腾退及节余建设用地使用办法》《湄潭县农村宅基地及房屋建设管理办法(试行)》《湄潭县农村宅基地及农房使用权流转管理办法(试行)》《湄潭县农村宅基地转变为集体经营性建设用地入市办法(试行)》《湄潭县农村宅基地“三权”分置实施办法(试行)》《湄潭县农村宅基地资格权认定管理办法(试行)》《湄潭县农村非集体经济组织成员有偿取得宅基地使用权管理办法(试行)》《湄潭县农村宅基地退出及节余建设用地调剂使用管理办法(试行)》《湄潭县集体经济组织成员有偿使用宅基地管理办法(试行)》等一揽子比较完善的政策体系,为应对宅基地制度改革难题提供依据。例如,原户籍为湄潭县九坝公社团山大队(现石莲镇沿江村)成员姚刚,1983 年因高考将户口迁出并在长期遵义市工作。2021 年10 月14 日,作为非集体经济组织成员,姚刚经申请批准获得36 年后“回乡”有偿使用宅基地的贵州省首份《农村宅基地批准书》,同意姚某有偿使用160平方米宅基地,使用期限为70 年⑧。这种通过合法方式获得使用宅基地的做法,可视为湄潭县有效激活农村闲置宅基地和闲置农房、实现城乡要素双向流动的典型案例,在宅基地资格权上体现了典型的地方性经济—社会兼顾型特征。

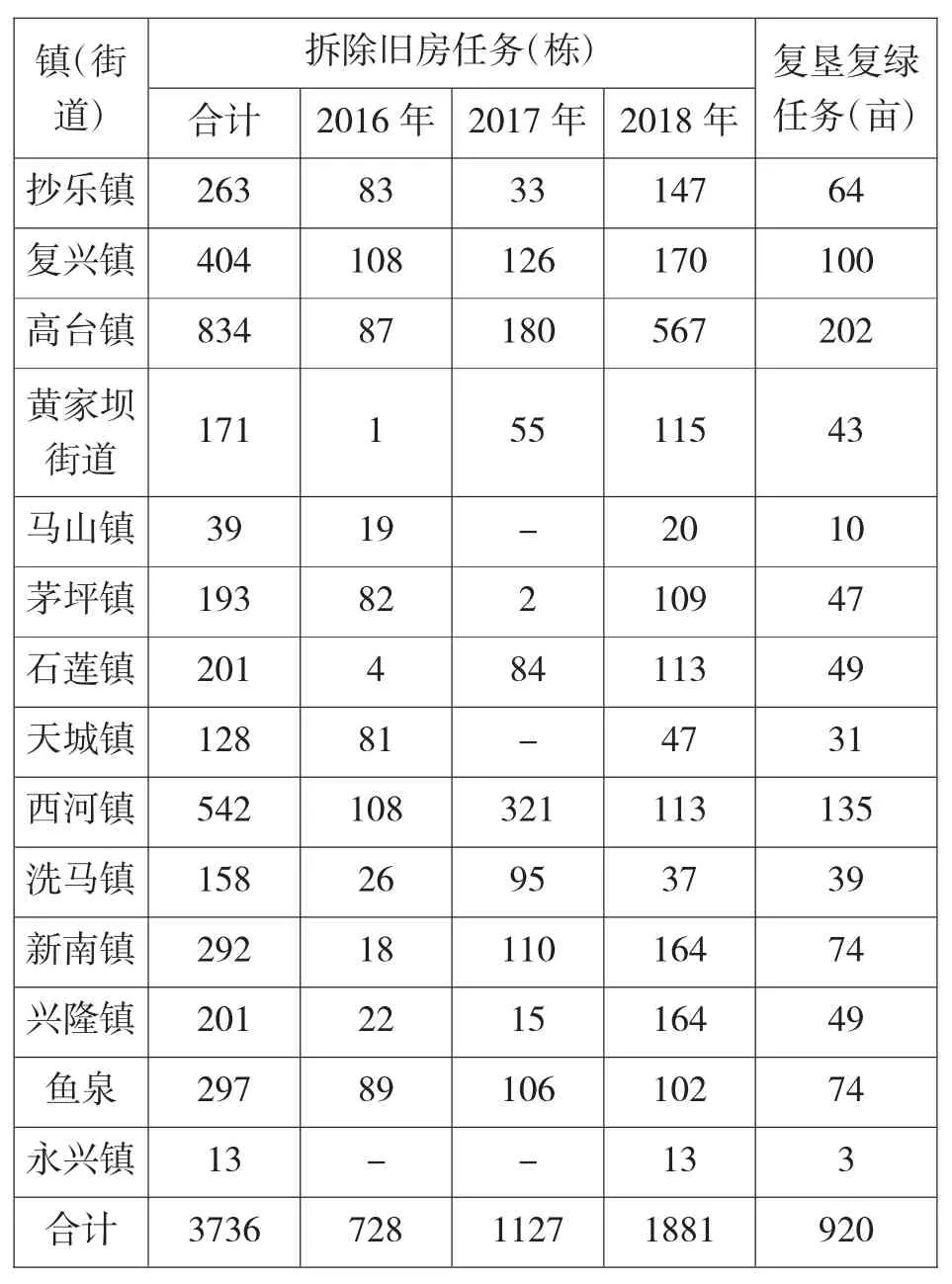

在宅基地有效利用方面,湄潭县人民政府办公室出台《关于印发湄潭县易地扶贫搬迁旧房屋拆除及宅基地复垦县级复核验收方案的通知》(湄府办发〔2018〕269 号)等具体政策,由县自然资源局牵头组织、引导和规范易地扶贫搬迁旧房拆除及宅基地复垦复绿,并通过清除房屋基脚石、归并平整、翻耕和培土、项目竣工验收等技术措施,分解任务(见表1),实现土地地块复垦后集中连片。在具体实施中,将拆旧复垦地块一律纳入增减挂钩指标管理且不得审批复建,同时加大对拆后复建的打击力度,及时组织拆除。为盘活土地资源效益,湄潭县还结合农业开发、退耕还林和产业扶贫政策,通过合作社等组织方式,进行集中开发,种植市场前景好、附加值高的经济果林、茶叶、中药材、花卉苗木、辣椒、精品水稻以及烤烟等,实现农户增收与生态恢复双赢。在这里,湄潭县湄江街道金花村的“七彩部落”的茶旅一体化发展模式颇具代表性⑨。

表1 湄潭县2016—2018 年易地扶贫搬迁旧房拆除和宅基地复垦复绿任务分解表

二、农村宅基地制度改革试点的经验借鉴

基于对我国23027 万农户的生活条件进行调查,国家统计局在2017 年12 月6 日发布的《第三次全国农业普查主要数据公报(第四号)》显示,2016 年末我国农村99.5%的农户拥有自己的住房且主要为砖混和砖(石)木结构。其中,拥有1 处住房的20030 万户,占87.0%;拥有2 处住房的2677万户,占11.6%;拥有3 处及以上住房的196 万户,占0.9%;拥有商品房的1997 万户,占8.7%(具体见表2)。总体而言,随着城乡人口迁移出现的农村常住人口减少、城镇常住人口增加,2018 年农村宅基地闲置率约为10.7%,呈现出“东部最高、西部次之、东北第三、中部最低”的特征[15],城乡建设用地递增和土地需求矛盾压力不断增大。

表2 中国农村居民住房数量与结构构成 单位:%、万户

在地方政府、市场机制、村集体组织和农户等多元力量的积极推动下,尽管我国宅基地制度改革试点已进入第二阶段,取得了不少有益经验,但试点地区在宅基地制度改革和闲置宅基地与闲置农房盘活方面,仍然存在一些亟待破解的难题,主要表现为:顶层制度设计仍需大胆创新,宅基地改革的制度供给还有待加强(如城乡统一的建设用地市场究竟如何建立),试点中的部分举措(如跨区域上市交易、市场化导致的所有权变化)需要法律法规支持,经济欠发达地区“三权分置”的实践面临困难较多(如资金保障),传统观念影响根深蒂固,农户主动退出的意愿仍然不高,县区基层组织推动宅基地有效利用的能力不足,需要积极防范改革可能带来的风险,等等。事实上,我国不同地区农村对闲置宅基地的利用实践从一定程度上反映了某种规律性,亦即越是经济相对发达的中东部平原地区特别是城市近郊区,农村宅基地和农房的市场化财产价值以及因区位条件而带来的级差地租其显化程度就越高,农户宅基地的占用使用方式就越趋于更集约、分布更聚集,农户进而依托发达的城乡经济就越容易进行多样化生产经营活动,农户对宅基地升值的预期也较大,并通过闲置宅基地自主开发、闲置农房改造和出租等方式获得更多来自土地的财产性与经营性收入。在东部发达的城市化地区,尽管农民自身并不具备较大规模的投资开发能力,但各方主体对土地增值的未来预期却使农民能够快速筹集初始资金,推动企业和吸引更多社会资本围绕各类项目在村庄落地[16]。同时,农民可以利用地方政府提供的处于不断优化中的投融资和营商环境,以村庄为基本单位进行闲置宅基地的自主开发、合作运营或引入企业发展产业项目。相较而言,若宅基地处于远离交通主干线、远离城镇人口密集地区的偏远山区或丘陵地区农村,则宅基地占用使用就越显粗放、农户居住也就比较分散,宅基地在此种情形下所承担的居住保障与社会福利功能就较为显著,进而农户要依托宅基地获得经营性收益的可能性就越小。由此观之,全国城乡统一土地市场的建立,涉及的焦点可能主要是那些市场价值较大区域的建设用地,宅基地腾退后转为建设用地进行市场交易主要惠及的可能是少部分农村。这就要求制度设计时不能把注意力仅仅放在宅基地资产价值的实现上,而要把农村宅基地、集体建设用地和耕地统筹协调起来,更多关注如何实现(城乡)土地的集约节约利用,避免因非市场因素和市场因素的叠加而造成新的土地食利者阶层。

通过上述三个典型区域案例的简要总结不难发现,推动农村宅基地有效利用的制度改革在我国东中西部地区各有差异,特别是基于不同试点地区在农村资源禀赋条件、经济社会状况、宅基地利用情况等方面的显著差异,以义乌市、余江区和湄潭县三个不同类型为代表的宅基地改革试点,充分体现了我国农村在新时期对宅基地制度改革的不同探索成果与路径选择。这些案例中反映出来的宅基地制度改革也具有部分共同特质和演进方向的一致性,例如各地都重视党对农村土地改革的全面领导,能够坚守农村土地集体所有制底线,坚持以人为本、确保农民利益不受损,基层参与改革试点的各类人员都重视充分学习和领会国家有关政策,各试点县区在实践探索过程中也非常强调各类规划间的相互衔接及其引领作用,而且明确了宅基地制度改革的目标导向,突出宅基地确权登记颁证、宅基地用途管制、宅基地权能扩大、宅基地依法自愿有偿退出、宅基地市场化合规流转等重点领域改革,进而推动了宅基地财产价值的逐步显性化,实现了农村集体建设用地的优化配置。在这里,本文尝试性总结出以下经验和启示,以便为更大范围内农村宅基地“三权分置”制度改革、闲置宅基地和农房有效利用途径以及对策创新提供借鉴。

第一,为破解宅基地处分权、收益权等产权权利缺失的制度缺陷,必须进一步创新宅基地(由居住生产功能转向经营性功能)用途的刚性管制制度,补齐宅基地基准地价体系、市场监管体系、金融服务体系等市场配套机制缺位的短板,克服村集体、农户对闲置宅基地盘活利用的能力不足、途径受限等现实问题,逐步消除村集体以及农户在对闲置宅基地进行有效利用过程中的顾虑(例如文化传统、思想观念等非正式约束的影响,可能过多考虑创新行为与途径、取得的收益是否合法等)。同时,在宅基地制度改革中必须把握好农村步入新发展阶段的新特征,全面、准确、完整地贯彻新发展理念,在加快构建“双循环”新发展格局中畅通城乡土地要素资源,以强有力的组织保障高质量推动宅基地制度实现实质性变迁,实现乡村振兴、产业发展、农民就业、医疗、教育、养老等与宅基地制度改革的协同,使宅基地制度成为中国式农业农村现代化和城乡共同富裕目标实现的有益探索。

第二,宅基地“三权分置”制度改革所包含的宅基地退出、流转和闲置宅基地、闲置农房有效利用是相互衔接、相互作用的过程。宅基地节约集约利用的前提并非只是针对闲置宅基地而言的,理应包括现有宅基地的使用管理问题,而且言及农村土地产出效率较低也是相对于城市土地产出效率比较而言的。因此,涉及面广、敏感度高的宅基地制度改革必须坚持正确的价值导向、明确的问题导向和精准的目标导向,突出国家总体规划和耕地保护引领作用,准确定位不同地区的发展方向,落实村镇规划、土地规划和乡村建设行动,合理调整宅基地空间布局,优化农民生活、农业生产和农村生态空间,加强闲置宅基地利用整治,强化宅基地各环节监督管理与指导服务,完善基础设施和社会服务平台,通过提供实物补偿(宅基地换房)、货币补偿(现金补偿)或资格补偿(农村经营性建设用地或城镇建设用地收益分享资格)等多种补偿方式[17],为农户退出宅基地提供激励,建立健全闲置宅基地开发和闲置农房有效利用过程中的财政、税收、金融、法律、环评、消防、人才等制度体系配套,以优惠政策吸引外部企业、资本所有者投资利用闲置宅基地发展乡村共享经济、创意农业、特色文化产业、丛林探险、山区越野等,激发不同主体和有益力量共同推动宅基地制度改革取得更大成果。

第三,宅基地和农房的再开发利用及其相关改革,是对城乡区域空间发展格局进行再调整的帕雷托改善过程。立足不同村庄的地形地貌、民族文化、历史底蕴、自然景观和乡土风情,充分利用村集体力量和发挥农民的主动性、积极性以及村民自治的作用,因地制宜采取不同模式,探索宅基地退出、流通、交易、市场化利用新机制,实现闲置宅基地差异化、多样化、灵活性利用,推动农村仓储、农产品加工、餐饮、住宿、康养、文创、电商等新业态有效发展。在宅基地入市方面设计合理途径,将农户自愿退出的宅基地复垦整治转化为建设用地指标,在留足村组自用部分后将节余指标调整为集体经营性建设用地,进而在区域公共资源交易中心平台上挂牌交易[18]。在激活闲置宅基地要素功能和实现有效利用上,严格退出程序,分类确定不同补偿标准,稳慎处理历史遗留问题,分阶段、有步骤地放开宅基地使用权流转范围,整合闲置宅基地用于文体活动中心、乡村卫生室、养老社区等乡村公共服务建设,以宅基地使用权流转带动城市资金、人才、技术等要素向农业农村集聚,逐步探索城乡资源要素同权同价、等价交换,最终为市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用提供实践基础和基础性制度保障。

第四,宅基地制度改革必须以维护农民的利益为核心稳慎推进,盘活宅基地必须考虑农民需求,尊重农民意愿,宅基地有效利用的途径与模式探索应该以满足农民住房保障、乡村振兴中的建设用地需求为前提,现阶段农村宅基地的有效利用应同时关注农户对宅基地处分权、收益权的享有(含农户以继承、赠予、互换、转让、出租、抵押、担保、入股等方式实现宅基地使用权的自由流转)以及原有宅基地和退出流转宅基地的有效利用。我国各地在整合农户分散的宅基地配置、开发利用权利的基础上,应依法控制新增宅基地审批,实现宅基地由无偿分配到有偿使用的转变,允许宅基地使用权及农房在城乡区域间的自由转让交易。在盘活闲置宅基地和农房过程中,要积极引入社会资本和产业资本进入乡村,以此带动更多关联要素流入,这既有助于为乡村建设行动实施提供产业链和产业融合发展的基础条件,也有助于提升土地产出效率、创造农民就业岗位和实现增收目标。与此同时,每一块宅基地都对应着特定的农户,牵扯到具体的家庭利益,事关宅基地有效利用实务操作的每一个环节都会有看得见的交易成本,都可能存在因利益博弈、价值冲突所引发的某种矛盾;加之各地农村宅基地有效利用的利益相关者其财务能力、风险承受能力差异巨大,即使在宅基地有效利用中通过合作达成了项目开发、产业发展的初衷,但整村连片式项目推进或单个农户自主分散式实施的具体利用中仍然面临撤资、撤项、工期拖延以及金融机构参与其中的农户不动产使用权抵押贷款到期无法偿还等各类违约风险;也可能因资本力量强大、资本无序扩张而出现强势资本所有者滥用市场势力侵蚀农业、农民和农村利益的经济风险、社会风险以及政治风险。因此,未来农村宅基地“三权分置”制度改革、闲置宅基地和农房有效利用还必须对可能的风险与矛盾有充分预判并制定相应预警机制、风险防控措施和矛盾化解办法。

注释:

①在38 个不同类型村庄中,城乡新社区集聚建设4 个,农村更新改造试点7 个,村级“多规”融合及更新改造2 个,宅基地有偿退出“集地券”管理2 个,抵押流转5 个,有偿调剂和有偿选位8 个,历史遗留问题处理及本集体经济组织成员超标准占用以及非本集体经济组织成员通过继承房屋或其他方式占有、使用宅基地实行有偿使用试点9 个,宅基地民主管理1 个。

②此处分别指:“一意见”即《中共义乌市委义乌市人民政府关于推进农村宅基地制度改革试点工作的若干意见》;“七办法”即《义乌市“集地券”管理暂行办法》《义乌市农村土地民主管理暂行办法》《义乌市农村宅基地历史遗留问题处理暂行办法》《义乌市农村宅基地取得置换暂行办法》《义乌市农村宅基地使用权流转暂行办法》《义乌市农村宅基地有偿使用暂行办法》《义乌市农民住房财产权抵押贷款实施办法》;“九”细则即《义乌市农村更新改造实施细则(试行)》《义乌市农村宅基地使用权转让细则(试行)》《义乌市农村住房历史遗留问题处理细则 (试行)》《义乌市农村宅基地超标准占用有偿使用细则(试行)》《义乌市农村宅基地有偿调剂细则(试行)》《义乌市“集地券”管理细则(试行)》《义乌市农村土地民主管理细则(试行)》《义乌市农村集体经济组织宅基地收益分配管理指导意见》《义乌市农村集体经济组织成员资格界定指导意见》等文件。

③2017 年义乌农村更新改造核定用地规模农村47 个,启动旧房拆除农村45 个,累计拆除农户1744 户,45 个村已选位,30 个村开工改造建设,全市有偿选位费达到32 亿元。有偿选位费大部分用于更新改造区的基础设施配套和经济困难户建房补助,以此解决经济困难家庭的建房资金问题。其中,义乌市佛堂镇下叶村在有偿选位实践方面比较具有代表性。

④2017 年7 月6 日,由义乌市公共资源农村产权交易中心、义乌市产权交易所有限公司组织实施,对义乌市赤岸镇蒋坑村通过空心村改造取得的宅基地分配权进行公开拍卖,共成交40 平方米,每平方米均价3350 元。蒋坑村由此成为义乌市实现宅基地有偿调剂的首个村庄。

⑤截至2018 年6 月底,余江区共退出农房和附属设施所占宅基地32491 宗4537 亩,其中有偿退出7670 宗1071 亩,无偿退出24821 宗3466 亩,312 户农民退出宅基地或放弃建房申请进城购房落户;退出宅基地复垦991 亩;村集体收取宅基地有偿使用费7430 户1115 万元;集体支付农户宅基地退出补助款1974 万元;发放农民住房财产权抵押贷款1500 万元。在集体经营性建设用地入市方面,仅余江区锦江镇铁山村仓储用地、杨溪乡杨溪村旅游用地、平定乡洪桥村工业用地等22 亩就实现入市成交金额384 万元。详见《中国日报》江西记者站王健的报道《江西余江宅基地制度改革试点走在全国前列》,2018-07-24。(到2020 年8 月,余江区退出宅基地共41180 宗4946 亩,通过“增减挂钩”复垦1258 亩,流转宅基地1132 宗14.72 公顷;收取有偿使用费1144 万元,发放农民住房财产权抵押贷款5251 万元。高云才:《江西余江农村宅基地制度改革,改出乡村活力!》[N],《人民日报》,2020 年 8 月 20 日第 10 版。)

⑥2019 年7 月,来自务川(户籍所在地)已在龙凤村居住从事农业生产10 多年的王安武、骆金花夫妇,经申请并通过村股份经济合作社同意,以220 元/平方米价格获得了200平方米50 年的宅基地使用权,成为贵州省首位在非户籍地有偿取得存量农村宅基地的农民。见中共贵州省委全面深化改革委员会办公室《贵州改革情况交流》材料之《湄潭县“收、分、退、转”探索农村宅基地改革》,2021 年第 139 期(总第 1080 期),2021 年 9 月 17 日。

⑦例如,居民刘启福有家庭人口6 人,需建筑面积210 平方米的基本居住用房作保障。2012 年他使用兴隆镇兴隆居(街上)宅基地220.32 平方米修建综合类用房建筑面积729.18 平方米。2017 年10 月,刘启福向股份经济合作社提出申请,要求分割登记入市并书面承诺不再申请宅基地建房。根据申请,经兴隆居股份经济合作社同意,兴隆镇人民政府审查,规划、国土部门审核后报县人民政府审批,将剩余的综合类集体建设用地建筑面积中的169.5 平方米(用地分摊面积16.62 平方米)进行土地评估(门面土地评估价15756 元,住房土地评估价12814 元),土地转让金共为28570 元。根据《湄潭县综合类集体建设用地分割登记入市工作方案》规定缴纳土地评估总价款30%(即8571 元)的土地收益金(政府收取调节金895.4 元,集体个人分配3174.6 元)后,参照国有建设用地划拨转出让方式过户给兴隆镇龙凤村村民陈清福。陈清福在缴纳相关税费后,湄潭县不动产登记事务中心为其依法颁发了《中华人民共和国不动产权证书》。这是全国第一例宅基地分割登记为集体经营性建设用地的案例。详见陶通艾、王家乾:《湄潭成功分割全国首例宅基地登记为集体经营性建设用地》,《贵州手机报》,多彩贵州网,2017-12-27。网址为 http://gzmt.gog.cn/system/2017/12/27/016317024.shtml.

⑧该典型案例中,姚某父母已分别于2009 年和2007 年去世,留有木结构房屋一栋(建筑面积180 平方米),宅基地占地面积220 平方米。详见湄潭融媒体中心仇正腾《湄潭县颁发首份“回乡”有偿使用宅基地《农村宅基地批准书》,2021-10-15。网址为:https://new.qq.com/omn/20211215/20211215A0C74K00.html.

⑨“七彩部落”原为湄潭县湄江镇金花村大清沟组,共有73户约300 人。2015 年开始,村民们集体将茶园、土地、房屋等通过合作社入股发展茶产业、茶园茶馆体验旅游,实现了全体村民“股民”身份的转变。2017 年该村组共接待游客量超过50 万人次,人均纯收入约3 万多元。事实上,贵州省都匀市毛尖镇坪阳村的螺丝壳河头茶叶农民专业合作社成立更早。经过10 年发展到2018 年,该合作社已发展为拥有社员346 户、茶园5423 亩的大型茶叶农民专业合作社。参见崔宇、张伊伊.贵州农村开发新业态“茶旅一体”注发展动能[EB/OL].(2018-08-07).http://www.tdzyw.com/2018/0807/84473.html.