播期与密度对鲜食大豆闽豆10 号产量及构成因素的影响

林碧英 张玉梅 陈象新 蓝新隆 胡润芳 林国强

(1 福建省邵武市农业技术推广站,邵武 354000;2 福建省农业科学院作物研究所/福建省特色旱作物品种选育工程技术研究中心,福州 350013;3 福建省邵武市农业科学研究所,邵武 354000)

鲜食大豆(俗称毛豆)是指豆荚鼓粒饱满转色前采青食用的大豆,属大豆的专用型品种,其富含可溶性糖、蛋白质、脂肪、矿物质和多种维生素,口感好,近年来备受国内外消费者的青睐[1-2]。随着人们生活水平的日益提高,我国南方鲜食大豆消费量不断增大,生产发展迅速[3]。大豆是典型的短日照作物,具有严格的区域性,大豆开花期和成熟期受种植区域、生长季节、日照长度的影响严重,适宜种植区域普遍比较狭小,光周期反应特性是影响大豆品种区域适应性的重要因素[4]。为充分利用土地和光能资源,依靠群体实现产量增加是最简单和有效的措施之一,合理的群体密度是确保高产稳产的主要措施之一[5-6]。因此,播期和密度是制约鲜食大豆产量和产值的重要因素。闽豆10 号系福建省农业科学院作物研究所选育的鲜食大豆新品种,2021 年7 月通过福建省品种审定委员会审定(审定编号:闽审豆20210001),该品种属春播类型,中熟,标准荚数多,外观清秀,口感甜糯,已在闽北地区推广种植。为提高闽豆10 号的增产潜力,实现市场效益最大化,在鲜食大豆产区福建省邵武进行了闽豆10 号播期和密度配置研究,以期为该品种高产栽培及推广应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料供试品种为闽豆10 号,南方春大豆中熟鲜食类型,株型收敛,有限结荚习性。

1.2 试验地概况试验于2021 年春季在福建省邵武市大竹镇洋坑村(117.55′E、27.17′N,海拔193.2m)农田进行,前茬稻作后冬闲田,地势平坦,沙质壤土,地力均匀,肥力中等,排灌方便。基础肥力为土壤全氮2.02g/kg、全磷472mg/kg、全钾25.0mg/kg、碱解氮156mg/kg、有效磷17.2mg/kg、速效钾95mg/kg、有机质4.10%、pH 值4.82。

1.3 试验设计本试验采用随机区组设计,处理A 为播期,处理B 为密度,各设4 个水平。4 个播期分别为4 月1 日(A1)、4 月8 日(A2)、4 月15日(A3)和4 月22 日(A4);4 个种植密度分别为12.0 万 株/hm2(B1)、16.5 万 株/hm2(B2)、21.0万株/hm2(B3)和25.5 万株/hm2(B4)。3 次重复。

试验共48 个小区,小区面积13.33m2(畦宽0.90m,畦长14.82m),采取人工穴播,每穴播3 粒,留苗2 株。双行种植,四周设保护行。采收期每小区随机选取10 株考种,考查相关农艺性状和经济性状,以小区为单位计产。产值根据不同收获期当地市场售价计算,田间管理与大田生产相同。4 月中下旬遇低温阴雨天气,对出苗造成影响。试验结果应用DPS 数据处理系统(Data Processing System)进行统计,并进行Duncan's 新复极差测验[7]。

2 结果与分析

2.1 不同播期对生育情况及采收期的影响表1表明,随着播期的推迟,闽豆10 号的出苗期、始花期及采收期逐渐推迟,间隔5~10d 都有。随着播期的推迟,气温升高,营养生长期逐渐缩短。但从始花到采收阶段,A1、A2、A3 播期的天数较稳定,在40~41d 之间,A4 播期处理鼓粒后期遇低温,鼓粒受影响,始花至采收天数延迟到47d。采青日数也是前3 期差别很小,在77~78d 之间,第4 期较长,达到83d。

表1 不同播期处理的物候期及采收日数

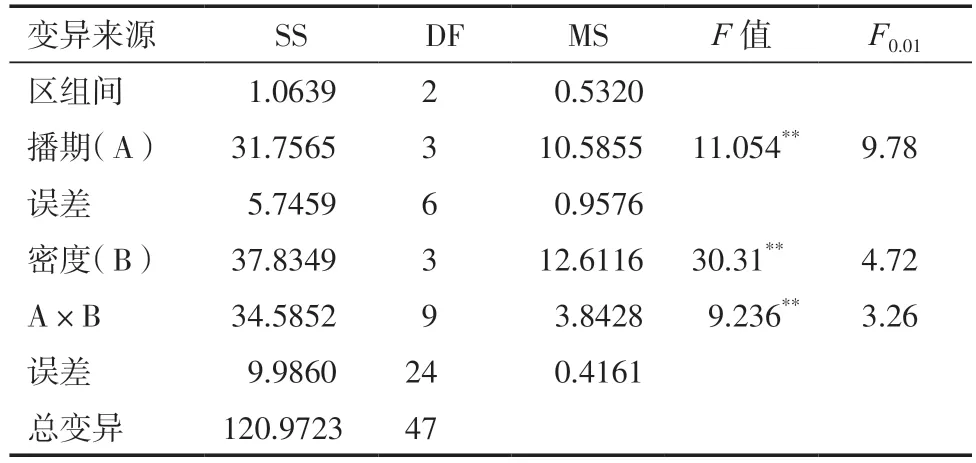

2.2 不同播期和密度对闽豆10 号鲜荚产量的影响不同播期和密度处理组合小区鲜荚产量方差分析结果见表2。不同播期(A)处理间和不同密度(B)处理之间的鲜荚产量差异达极显著水平,播期与密度的交互作用对鲜荚产量影响也达到极显著水平,表明不同播种期和种植密度是相互影响的,不同的播种期应配以相应的种植密度才能获得高产。

表2 鲜荚产量方差分析

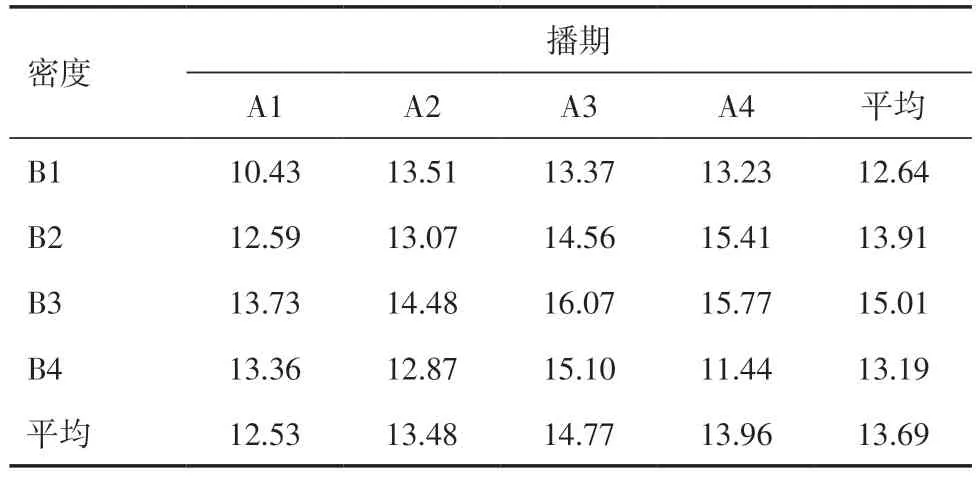

由表3 可知,以A3B3 处理组合小区产量最高,即以播期4 月15 日、密度21.0 万株/hm2获得的小区平均鲜荚产量最高,为16.07kg,折算产量可达12049.75kg/hm2;以A1B1 处理组合产量最低,即以播期4 月1 日、密度12.0 万株/hm2获得的小区平均鲜荚产量最低,仅为10.43kg,折算产量为7823.50kg/hm2。不同播期(A)处理之间以A3 播期小区平均鲜荚产量最高,达到14.77kg;不同密度(B)处理之间以B3 处理小区平均鲜荚产量最高,达到15.01kg。

表3 不同播期和密度的小区平均鲜荚产量 (kg)

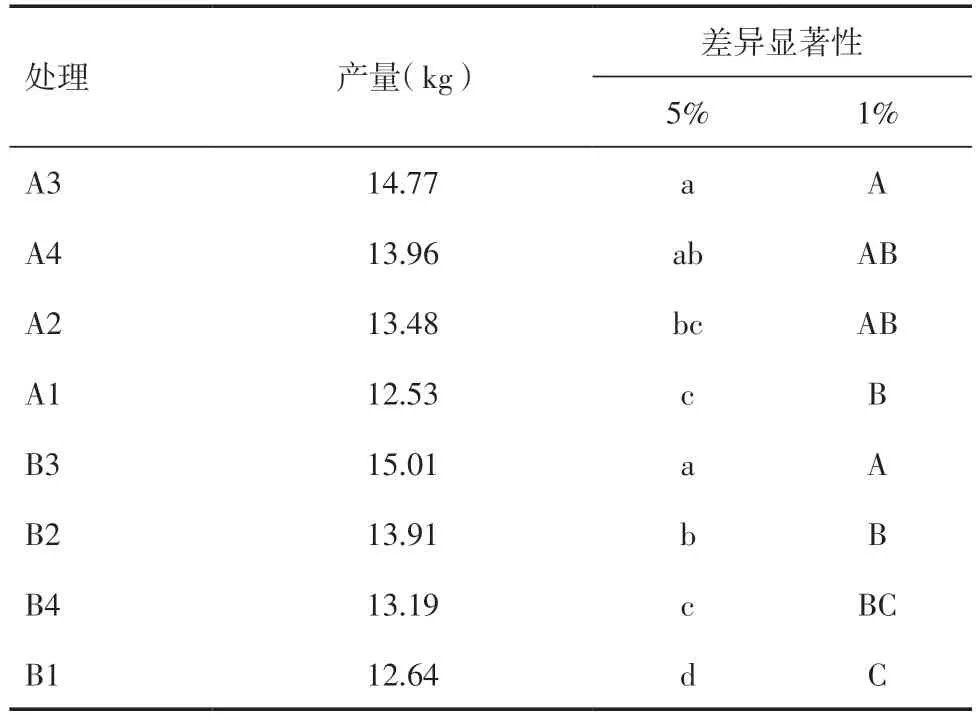

表4 表明,在4 个不同播期处理中,自4 月初起,随着播期的推迟,鲜荚产量逐渐提高,但从4 月下旬后产量下降。以A3(4 月15 日)处理小区鲜荚产量最高,与A1(4 月1 日)处理、A2(4 月8 日)处理达极显著或显著水平,分别增产17.88%、9.57%,A3 处理比A4(4 月22 日)处理增产,但未达显著水平,说明4 月中旬为适宜播种期,过早播种(如4月上旬播种)无法达到高产目标。在4 个不同种植密度处理中,随着密度的增加,闽豆10 号鲜荚产量先增后减,以处理B3(21.0 万株/hm2)鲜荚产量最高,与B1(12.0 万株/hm2)、B2(16.5 万株/hm2)、B4(22.5 万株/hm2)处理均达极显著水平,分别增产18.75%、7.91%、13.80%。可见,一定的群体数量是品种产量的基础,种植密度增加,群体产量提高,但种植密度过高,如B4(22.5 万株/hm2)处理,会造成群体郁闭,通风透光性差,不利于光合作用,分枝性减弱,导致鲜荚产量反而显著下降。因此,鲜食大豆新品种闽豆10 号在闽北山区春季种植要求适宜的播期和种植密度,过早或过迟播种,种植密度过大或过小,均不利于获得高产。

表4 不同播期和密度对小区鲜荚产量的影响

2.3 不同播期对主要农艺性状及产量结构的影响表5 表明,株高、主茎节数、单株荚数、单株荚重、单株标准荚数、单株标准荚重等6 个性状,随着播期的推迟而逐渐增大,到A3(4 月15 日)处理都达最高值,随后各性状数值下降,且株高、主茎节数、单株荚重和单株标准荚重性状在A3处理下比A1(4月1日)处理、A4(4 月22 日)处理差异达显著水平。鲜百粒重差异不显著,说明百粒重较稳定,受播期变化影响不大。以上分析表明在A3 播期处理下,闽豆10 号生长后期各农艺性状表现有较大优势,植株健壮、分枝数多、荚多荚大、籽粒大,为品种高产创造了基础。

表5 不同播期对主要农艺性状及产量结构的影响

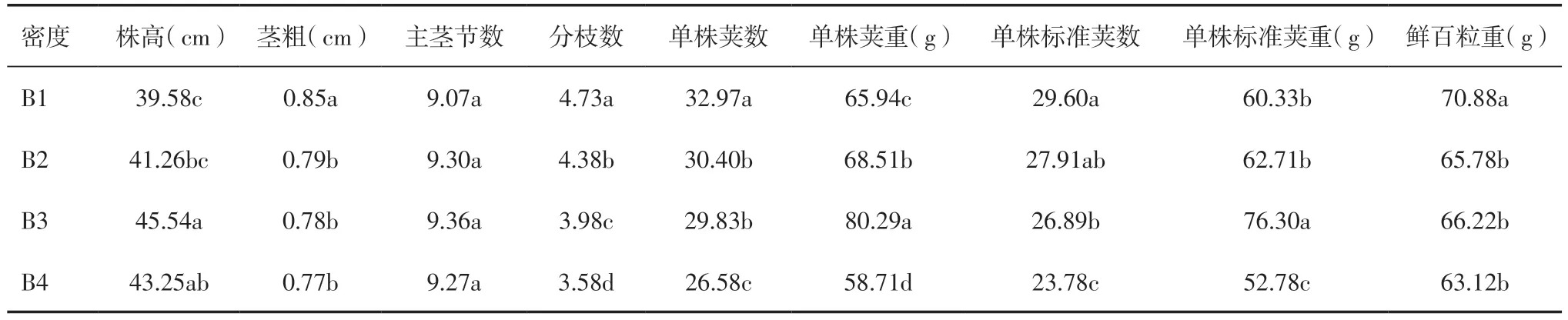

2.4 不同密度对主要农艺性状及产量结构的影响表6 表明,9 个性状中,株高、主茎节数、单株荚重、单株标准荚重性状在B3(21.0 万株/hm2)处理下达到最大值,且株高、单株荚重、单株标准荚重与B1(12.0 万株/hm2)、B2(16.5 万株/hm2)处理的差异都达到显著水平。B3 处理的单株荚重、单株标准荚重与B4(22.5 万株/hm2)处理的差异也达显著水平。不同密度处理中,以B3 处理的株高及单株产量表现较优,说明21.0 万株/hm2密度适中。密度过小,通风透光性好,植株个体生长发育良好,但群体太小,产量较低;反之密度过大,通风透光性差,群体郁闭,植株徒长,分枝数少,单株产量较小。从鲜百粒重来看,除B1 处理稀植处理鲜百粒重较大外,其他3 个密度之间的鲜百粒重的差异不显著,说明密度增大后,鲜百粒重较稳定。

表6 不同密度对主要农艺性状及产量结构的影响

3 结论与讨论

作物产量是内因(基因型)和外因(生态环境)共同作用的结果,是品种在一定生态条件和栽培技术下的最终表现。作物的遗传基础对其产量起着重要的决定作用,同时环境因子对于作物性状的表达也有很大的影响[8]。大豆是典型的短日照作物,适时播种可充分利用光、温、水等气候资源,对提高大豆产量有着重要的作用[9-10]。因此,播期和密度是鲜食大豆生产中影响其产量的重要农艺措施,播期和密度的改变导致鲜食大豆生长期间不同的光温等生态条件,进而影响其生长发育进程、产量构成因素和物质生产与转化能力。

在闽北当地自然条件下,闽豆10 号春季种植鲜荚产量与播期和密度有关,随着播期的推迟,鲜荚产量先增后减,以4 月中旬较适宜。鲜荚产量随着种植密度的增大而增加,但种植密度不是越大越好,当超过一定量后鲜荚产量反而下降。因此,闽豆10 号春种播期与密度应合理配置,在闽北山区,以A3B3 处理组合即4 月15 日播期和21.0 万株/hm2的鲜荚产量最高,可达12049.75kg/hm2。播种过早或过迟、种植密度过小或过大均不利于闽豆10 号鲜荚产量的提高。该处理组合的株高、主茎节数、分枝数、单株荚重等性状表现较佳,因此群体产量较高。相关研究也证实适时播种合理密植有利于高产稳产[11-13]。

另外,播期试验受年度间气候因素的影响,本研究结果是在一年试验条件下获得的,由于不同年份气候因素存在一定的差异,最适播期可能有所不同,如何更合理地安排播种期、科学施肥和科学灌溉,并进行无公害标准化栽培,以提高闽豆10 号商品性和经济收益,有待今后进一步的研究和探索。