巨厚灰岩油藏中隔夹层与高渗层成因与发育规律

——以伊拉克H油田Mishrif组为例

乔占峰,孙圆辉,曹鹏,朱光亚,邵冠铭,王拥军,张杰,孙晓伟

1 中国石油杭州地质研究院;2 中国石油集团碳酸盐岩储层重点实验室;3 中国石油勘探开发研究院

0 前 言

隔夹层和高渗层是油藏开发策略和注水方案合理设计的关键要素,显著影响着油藏开发方案和开发效果。白垩系Mishrif 组是中东地区最主要的储油和产油层位之一[1-5],含油层厚度可达200 余米,通常认为是典型的巨厚块状油藏。然而,伊拉克南部哈法亚、西古尔纳、马基龙等油田的开发情况表明[6-16]:尽管Mishrif 组以厚壳蛤相关生物碎屑灰岩为主要储集岩,整体表现为高孔特征,但是较强的层间干扰和复杂的注采关系揭示储层内部具有复杂的非均质性,严重影响着油田开发效果。除丘滩相内部本身表现出的复杂结构特征外[16-19],其中关键因素之一是巨厚油藏中发育着复杂的隔夹层和高渗层,影响着油藏内部的流体流动。

对于隔夹层和高渗层的成因前人的研究已有涉及。邓亚等[20]指出西古尔纳油田Mishrif 组发育颗粒灰岩、泥粒灰岩及粒泥灰岩3种隔夹层,层序地层和成岩作用控制隔层和夹层的形成与发育。杜洋等[21]针对白垩系Khasib 组提出异常高渗层的成因主要是:优质储层的沉积基础及同生岩溶改造,浅—中埋藏期有机酸长期的溶蚀对储层的叠加和改造优化,以及快速深埋藏期与烃类充注极好的耦合关系使其得以保存。以上研究对认识伊拉克南部白垩系油藏内部结构提供了重要参考。然而,随着油田开发的深入,油藏压力降低、注水受效响应不显著、受效规律不明显等问题突出,以上认识尚不足以很好地指导油田开发问题的解释。

本文通过对伊拉克H 油田Mishrif 组岩心-测井-开发动态的综合分析,在层序地层框架下深入总结了隔夹层和高渗层的成因类型和发育规律,对中东、中亚及南美等地区以中新生代地层为主力产层的油藏开发具有重要的指导意义。

1 区域地质特征

H油田位于伊拉克东南部[22-23](图1),构造上处于美索不达米亚盆地,呈北西—南东向的宽缓长轴背斜,形成于新近纪扎格罗斯造山运动[24-26],中白垩统Mishrif组为该油田的主力产层。

图1 伊拉克H油田Mishrif组沉积相分布图Fig.1 Distribution of sedimentary facies of Mishrif Formation in H Oilfield,Iraq

中东地区上白垩统塞诺曼阶—土伦阶沉积旋回始于海侵期的Ahmadi 组泥灰岩,接着为Rumaila组白垩质陆棚沉积,然后为海退期Mishrif 组碳酸盐沉积,其顶面为区域性不整合面,上覆Khasib 组和Tanuma 组碳酸盐沉积[27-28]。其中,Mishrif 组属于晚白垩世早期沉积,伊拉克H 油田所处的台地礁滩相在伊朗和伊拉克边境以及巴士拉地区以东南走向的条带状分布,向南与阿拉伯地盾相接,沉积厚度约为350~400 m,西南方临近次盆深水相,厚度逐渐变薄至150 m,东北向伊朗境内为特提斯洋[28-29]。

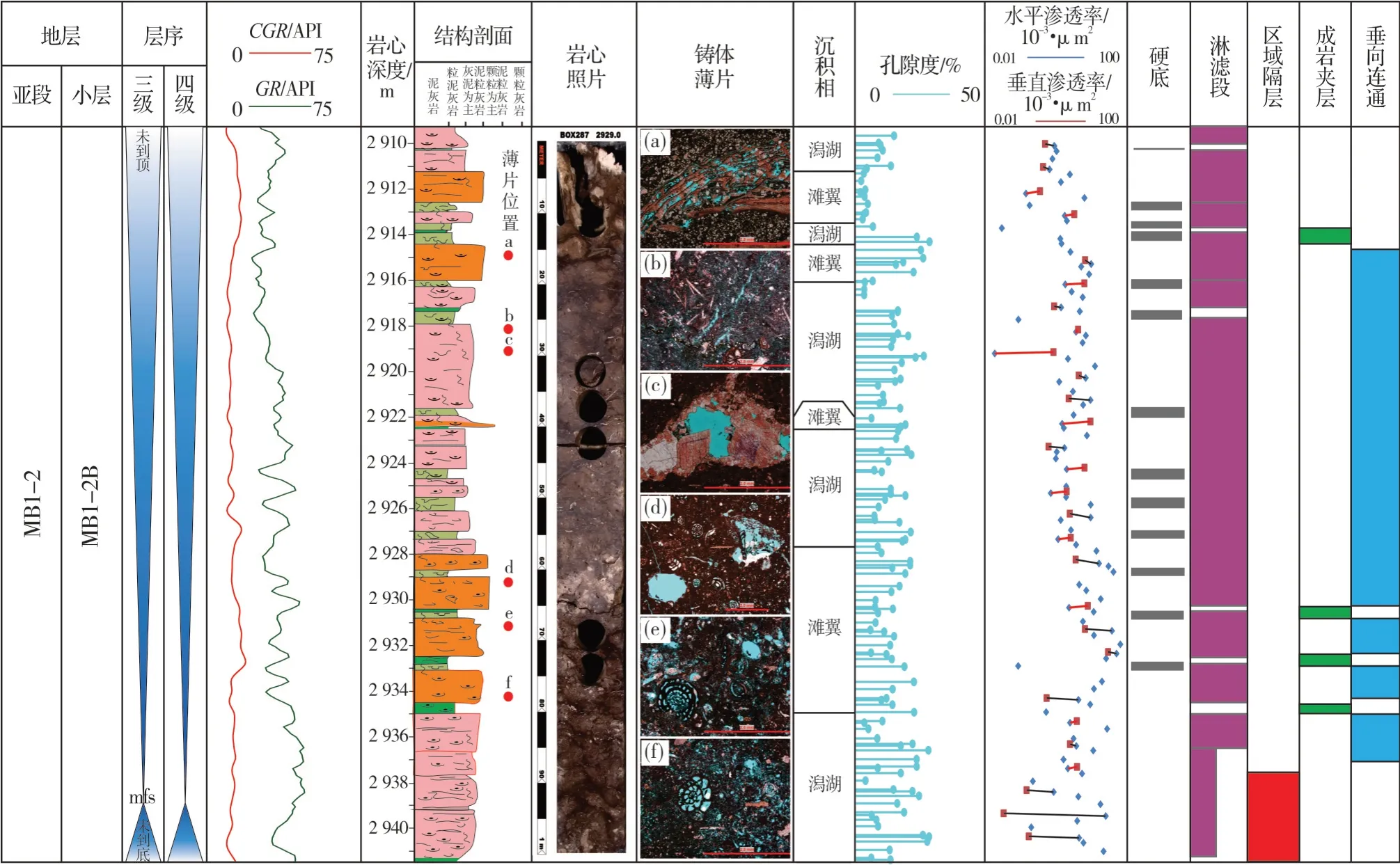

Mishrif 组由5 个三级层序和10 个四级层序构成(图2),各三级层序顶面均由代表海平面显著下降的潮道、下切谷或不整合面等典型相类型限定,不同层序内,沉积相类型和展布以及储层物性特征存在明显的分异。其中,主力产层包括MB2 和MB1两个段。MB2 段以粗粒生物碎屑灰岩为主,厚度约为30 m,物性好,产量高。MB1 段厚度为100 m 左右,分为 MB1-1 和 MB1-2 两个亚层,其中 MB1-1 亚层以致密泥晶灰岩为主,厚约10~20 m,基本不发育储层;MB1-2 亚层进一步细分为MB1-2A、MB1-2B和MB1-2C 三个小层,岩性以潟湖相泥粒灰岩和粒泥灰岩等细粒碳酸盐岩为主,其中夹潮道和生物碎屑滩相粗粒生物碎屑颗粒灰岩,储量大且储层非均质性强,注水过程中表现出复杂的响应特征,揭示出隔夹层和高渗层的复杂影响。

图2 伊拉克H油田Mishrif组地层柱状图Fig.2 Comprehensive stratigraphic column of Mishrif Formation in H Oilfield,Iraq

2 渗透率控制因素

隔夹层和高渗层本质上是岩石渗透性异常体,其形成和发育与渗透率控制因素有关,受沉积和成岩改造的共同控制。

2.1 岩石结构对渗透率的控制

Lucia[30]的岩石物理结构分类,将碳酸盐岩划分为颗粒主导的岩石组构和灰泥主导的岩石组构:颗粒主导的岩石组构包括颗粒灰岩和颗粒主导的泥粒灰岩;灰泥主导的岩石组构包括泥晶灰岩和灰泥主导的泥粒灰岩、粒泥灰岩。大量的物性统计揭示,岩石灰泥含量与岩石物性关系密切:灰泥含量越高,岩石渗透率越低[30]。

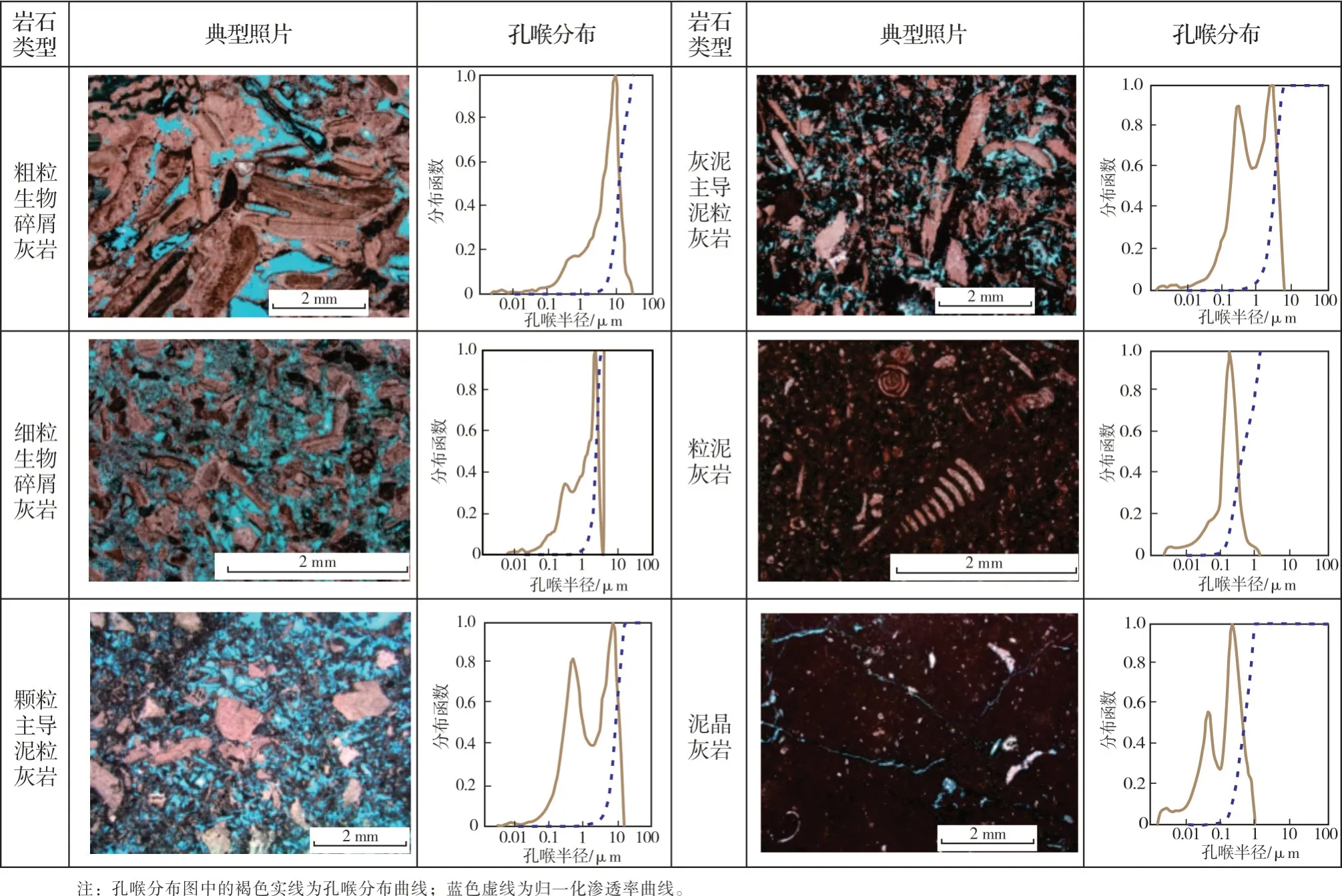

由岩石薄片观察和压汞分析可知:伊拉克H 油田Mishrif 组颗粒灰岩孔喉半径最大,峰值可达10 μm,而且粒径与孔喉半径成正比;泥粒灰岩、粒泥灰岩和泥晶灰岩随着颗粒间灰泥增多,大孔喉占比逐渐减少,小孔喉占比逐渐升高(图3)。此外,颗粒灰岩中颗粒大小和分选影响喉道大小,也相应地会影响渗透率大小[30],粗颗粒具有更大的喉道半径和渗透率(图3)。

图3 伊拉克H油田Mishrif组主要岩石类型特征与孔喉分布Fig.3 Main rock types and pore-throat distribution of Mishrif Formation in H Oilfield,Iraq

2.2 孔隙类型对渗透率的控制

Lucia[30]从岩石物理属性角度考虑,将碳酸盐岩孔隙划分为2种类型,即粒间孔隙和孔洞孔隙,孔洞孔隙包括孤立孔洞和接触孔洞。粒间孔隙由颗粒间喉道连通;而孤立孔洞则由基质中发育的微孔连通,喉道异常小导致渗透率低[30]。

显而易见,粒间孔隙发育的岩石具有较高的渗透率,孔隙度和渗透率相关性比较好。孤立孔洞主要对应于Choquette等[31]孔隙分类中的铸模孔、粒内溶孔、晶模孔、遮蔽孔和体腔孔等,以该类孔隙为主的岩石尽管具有较高的孔隙度,但渗透率偏低。接触孔洞主要包括裂缝、溶缝等,该类孔隙越发育,对渗透率的提升效果越显著。

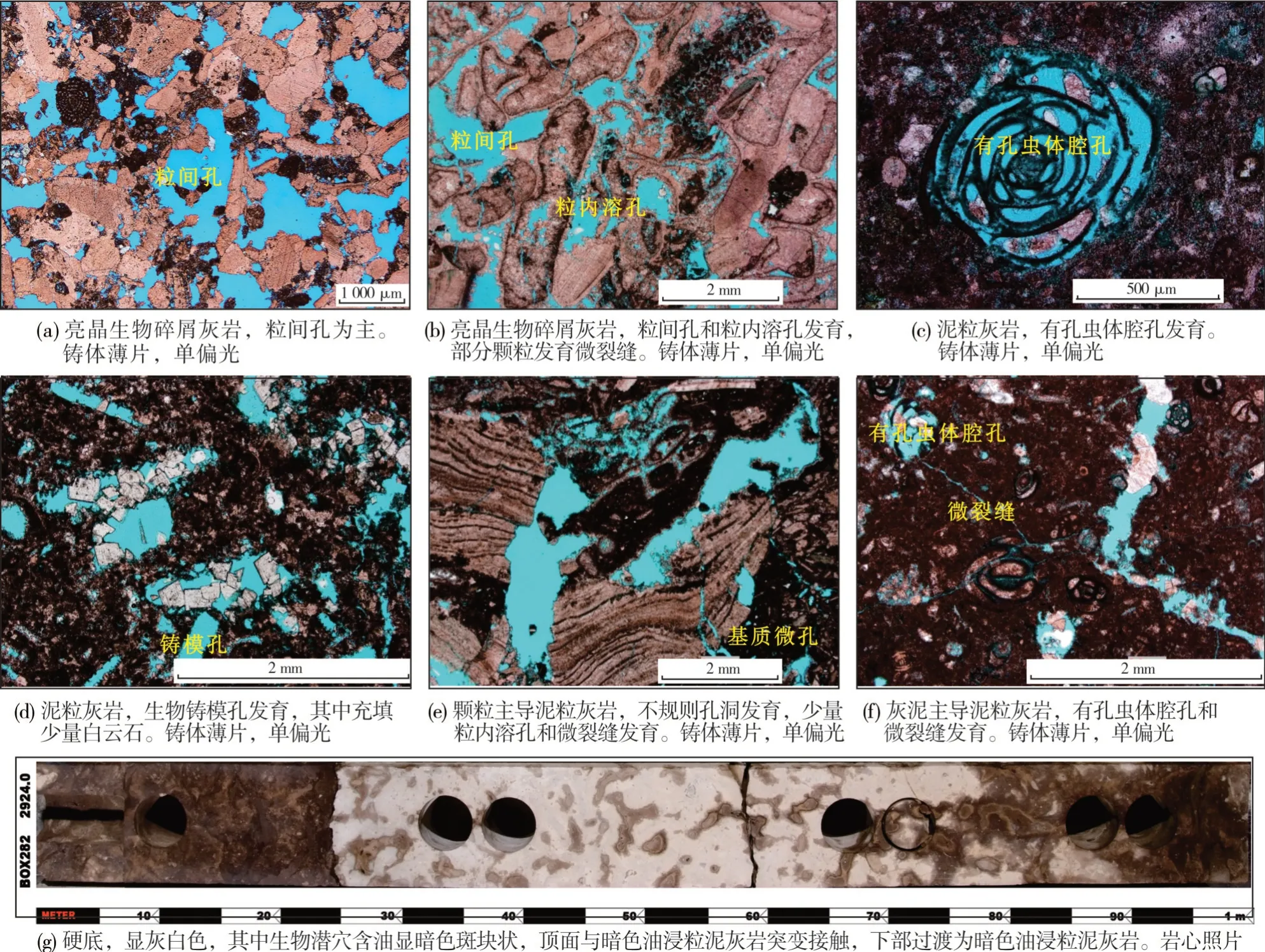

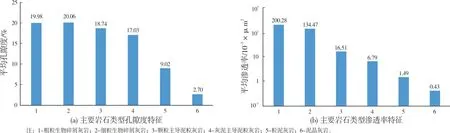

通过对640件薄片的统计发现,在Mishrif组中,Lucia 分类[30]的各类孔隙均发育(图4),而且不同类型孔隙倾向发育于特定的岩石类型:细粒生物碎屑灰岩中多以粒间孔隙为主,粗粒生物碎屑灰岩中粒间孔隙和粒内孔隙均较发育;而粒泥/泥粒灰岩中则表现为以孤立孔洞为主,部分样品发育接触孔洞。因此,孔隙类型与岩石类型一起对渗透率起到了重要的控制作用。特别是泥粒灰岩,由于孤立孔洞占比较高,虽然孔隙度较高,但是实际渗透率相对偏低(图5),这是造成储层厚度大但内部渗流差异显著的重要原因之一。

图4 伊拉克H油田Mishrif组主要孔隙类型图版Fig.4 Macro and micro photos showing main pore types of Mishrif Formation in H Oilfield,Iraq

图5 伊拉克H油田Mishrif组主要岩石类型孔隙度和渗透率特征Fig.5 The porosity and permeability values of different rock types of Mishrif Formation in H oilfield,Iraq

2.3 成岩改造对渗透率的影响

除岩石类型和孔隙类型差异造成渗透率差异外,碳酸盐岩的成岩改造也会造成渗透率显著的差异,主要存在2个方面,即胶结作用和溶蚀作用。

2.3.1 胶结作用对渗透率的影响

胶结作用因导致岩石中孔隙空间被充填,造成渗透率降低,这在绝大多数碳酸盐岩后生成岩改造中较为普遍。通过大量薄片观察发现,伊拉克H 油田MB1-2 亚段灰岩中总体上胶结作用不甚强烈,大量的泥晶灰岩或粒泥灰岩含有大量的微孔即是很好的证据。但是,存在2 种类型的胶结作用对岩石渗透率造成影响:一方面是潟湖等低能背景中的细粒沉积,由于沉积速率低、生长缓慢,形成厚约0.5 m的硬底构造,岩石中大量发育的微孔和有孔虫等的体腔孔也被几乎完全充填,从而形成致密层(图4g);另一方面,经历早期海底环边胶结的颗粒灰岩,由于得到环边胶结物的保护(图4b),在完全固结成岩过程中,压实压溶作用改造较弱,因此薄片上少见缝合线接触的颗粒,多见颗粒与环边胶结物一起发生的机械压实破碎,导致微裂缝发育,因此在粒间孔可以得到较好的保存的同时,后期压实破碎造成的微裂缝,使得岩石具有相对较高的渗透率。

2.3.2 溶蚀作用对渗透率的影响

溶蚀作用改造通过提升孔隙或孔洞连通性或形成溶缝改善基质渗透率。压汞分析结果与薄片联合分析显示,在岩石结构相同的情况下,溶缝和溶蚀扩大孔发育的泥粒灰岩具有明显更低的进汞压力,揭示更高的孔隙连通性和渗透性。同时,对于不同岩石类型,如颗粒灰岩和泥粒灰岩,溶蚀改造的效应存在差异。对于颗粒灰岩的溶蚀改造表现为孔隙度和渗透率同步提升;而对于泥粒灰岩来说,主要表现为灰泥间微孔的大量发育,增孔更为明显,而渗透率提升有限(图3)。

3 隔夹层成因类型与发育规律

3.1 隔夹层成因类型与识别特征

隔夹层本质上是在空间上具有一定规模的由渗透性差的岩石类型构成的低渗透层。隔夹层在特定的沉积背景和海平面变化以及成岩演化背景下形成,对地下流体流动形成遮挡作用。根据隔夹层发育规律及在储渗单元中的作用将其划分为隔层、夹层、侧向隔挡层。基于渗透率控制因素和沉积演化的认识,可知Mishrif 组内隔夹层存在沉积成因和成岩成因2种类型(表1)。

表1 伊拉克H油田Mishrif组隔夹层成因与发育特征Table 1 Genesis and development characteristics of barrier and baffles of Mishrif Fomation in H Oilfield,Iraq

3.1.1 隔层

隔层是指具一定厚度、分布范围较广的低渗层,对储层起到了垂向分割作用。隔层上下构成基本独立的流动单元。对岩石类型和物性资料的分析表明,研究区Mishrif组隔层存在2种成因:较深水沉积型隔层和浅水沉积型隔层。

较深水沉积型隔层 主要由潮下带或潟湖相等水体较深环境沉积的泥晶灰岩和粒泥灰岩构成。该类隔层沉积于海侵期水体相对较深的环境,以细粒沉积为主,成岩后孔隙欠发育,实测渗透率多小于 3×10-3μm2,可作为有效隔挡,且具有大面积分布的潜力。测井上表现为高伽马、高电阻率、高密度、低声波时差,为致密灰岩的测井响应特征(图6)。

图6 伊拉克H油田Mishrif组MB1-2亚段综合柱状图Fig.6 Comprehensive column of MB1-2 submember of Mishrif Formation in H oilfield,Iraq

浅水沉积型隔层 主要由沼泽相或潮坪相等浅水沉积环境下沉积的碳质泥岩、含煤泥岩或泥灰岩等细粒沉积构成,通常为薄层状,具有显著偏低的垂向渗透率,测井上表现为异常高的伽马值。

3.1.2 夹层

夹层一般规模较小、分布范围相对局限,是发育在储集体内部的低渗层,可以影响流体流动但是不足以完全分割储集体。岩心和薄片分析显示,研究区目的层的夹层存在沉积型和成岩型2 种成因类型。

沉积型夹层 由物性较差的岩相或微相对于物性较好的颗粒岩相造成隔挡而形成,存在2 种情况:①由于潮道相独特的相序结构和叠置特征造成。潮道具有典型的“二元结构”,下部的颗粒灰岩和泥粒灰岩均可构成优质储层,而上部的灰泥主导的泥粒灰岩和粒泥灰岩虽然具有一定的储集性,但是渗透性明显更差。潮道往往具有迁移、多期叠置的特征,表现为低渗泥粒灰岩和粒泥灰岩夹于颗粒灰岩和泥粒灰岩储层中间,相对于颗粒灰岩和泥粒灰岩起隔挡作用(图7)。②与潮道类似,在生物碎屑滩迁移过程中,颗粒灰岩沉积中间会夹有相对低能的泥粒灰岩或粒泥灰岩沉积,可构成局部的夹层。

图7 伊拉克H油田Mishrif组MB1-2亚段潮道相中沉积型夹层发育柱状图Fig.7 Comprehensive column showing the development of sedimentary barrier and baffles in tidal channel facies of MB1-2 submember of Mishrif Formation in H oilfield,Iraq

成岩型夹层 主要指由于成岩作用主导形成的致密层,如潟湖相中的硬底,由于沉积速率低、成岩时间长而导致岩石致密。薄片观察显示,硬底主要由泥晶灰岩或粒泥灰岩构成,胶结作用强烈,基质孔隙欠发育(图4g)。硬底的发育与海平面的频繁振荡具有密切关系,可能代表潟湖相半受限环境水动力间歇性影响的结果。海平面上升沟通开阔水体携带生物碎屑颗粒进入,海平面下降后水体受限,沉积速率降低,硬底形成。硬底段厚度虽仅有不到0.5 m,但延伸可达数十千米,构成储层内部的夹层,影响流体流动。

需要指出的是,与高频层序界面相关的溶蚀作用垂向上的影响范围可贯通五级旋回,进而影响硬底的垂向隔档性能。如M316井MB1-2B小层上部,虽发育大量硬底,表现为高密度、低中子和低声波时差(图6),但是由岩心和测井标定可知,受到溶蚀作用影响,生物潜穴垂向溶蚀扩大明显,实测垂向渗透率多大于水平渗透率(图6),造成原本分割的储集层上下串通。

3.1.3 侧向隔挡层

侧向隔挡层是由于物性差异导致储层侧向分割的低渗带,研究区存在2种类型:灰泥充填型潮道和下切谷。Mishrif 组MB1-2 亚段发育大量潮道沉积,钻井和地震结合可判断潮道部分段以充填灰泥为主,切割生物碎屑滩或孔隙型潟湖相储层后,可导致储层分割,造成侧向隔挡。

下切谷形成于三级层序末期。在进入下一个三级层序低位域期间,由于台地暴露溶蚀下切形成条带状河谷,低位域—海侵域海平面上升过程中充填低渗透性的泥晶灰岩或粒泥灰岩,对层序高水位体系域形成的生物碎屑灰岩储层段构成侧向隔挡,甚至可能形成两个独立的油藏。

3.2 隔夹层发育规律

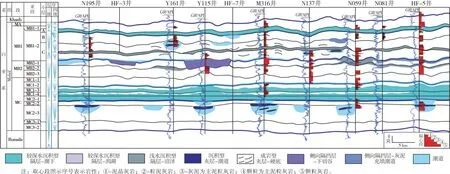

隔夹层的发育与海平面变化/高频旋回关系密切。区域性隔层往往与较大规模的海平面上升形成的较深水低能沉积有关,主要发育于三级层序最大海泛面附近或四级层序海侵体系域下部(图6)。代表三级层序海侵域的MC2-1、MC1-1和MB1-2亚段底部以泥晶灰岩为主,构成了区域上稳定的隔层。对M316井MB1-2B小层的取心段分析可知,该四级层序底部海侵体系域潟湖相受溶蚀作用改造弱,尽管局部孔隙度较高,但是垂向渗透率明显小于水平渗透率,厚度约为3~5 m,具有较好的分割性,且在油田大部分区域发育较稳定,将MB1-2B和MB1-2C 小层有效地分割。另外,MB1-2C 小层底部潟湖相泥晶灰岩和粒泥灰岩构成的隔层,厚度为10 m 左右,区域上发育稳定,构成MB2 和MB1段储层间的区域隔层。

浅水型隔层主要发育于滩体顶部的沼泽相或潮坪相,与高频旋回末期的海平面下降有关,其特点是横向连续性依赖于地貌和滩体的迁移叠置,可形成油藏范围内覆盖范围较大的连续隔层,但是难以形成分割油藏的稳定的区域隔层。此外,受滩体叠置的影响,该类隔层也可能表现为复杂的叠置特征,可能夹于储层中或表现为侧向封堵。

夹层均发育于储层内部,且没有表现出明显的受层序约束的特征,但是不同类型夹层的发育规律不同。对于潮道或滩体中的沉积型夹层来说,其发育主要受颗粒沉积侧向叠置控制,该类夹层表现为侧向分割特征,影响流体的侧向流动;对于如硬底的成岩夹层来说,其主要表现为平行层面发育,主要影响流体的垂向流动。

三级层序末期海平面下降到台地以下,可能形成下切谷切割台地,在下一次海平面上升期间,其中易于充填细粒泥晶灰岩或粒泥灰岩,构成侧向隔挡层(图8),主要表现为在横切台缘方向对滩体造成切割。

图8 伊拉克H油田Mishrif组隔夹层发育规律与对比Fig.8 Development law and comparison of barrier and baffles of Mishrif Formation in H Oilfield,Iraq

4 高渗层成因类型与发育规律

4.1 高渗层成因类型

高渗层是指具有高渗流能力、侧向连续、厚度较薄、产液和吸水速度高、渗流性质明显高于围岩的一类流动单元[32-36]。根据 Lucia[30]对岩石物理性质的分类,在不考虑裂缝的情况下,粒间孔隙和连通孔洞发育程度决定渗透率大小,这2 类孔隙分别为沉积成因和成岩成因,在伊拉克H 油田Mishrif组均有发育(图4),对应地,伊拉克H 油田Mishrif组高渗层可划分为沉积型和成岩型2 种类型(表2)。

表2 伊拉克H油田Mishrif组高渗层成因与发育特征Table 2 Genesis and development characteristics of high permeable streak of Mishrif Formation in H Oilfield,Iraq

4.1.1 沉积型高渗层

沉积型高渗层指主要由岩石类型差异造成的相对于储层背景渗透率异常高的高渗层,如潮道颗粒灰岩,相对于潟湖相泥粒灰岩或粒泥灰岩的渗透率高多个数量级,可构成高渗通道。虽然潟湖相粒泥灰岩孔隙度也可达10%以上,为有效储层,但是在油气开采或注水过程中颗粒灰岩相高渗层必然会压制潟湖相泥粒灰岩中的流体流动。

4.1.2 成岩型高渗层

成岩型高渗层主要由暴露溶蚀改造作用形成。四级层序末伴随有较大规模的海平面下降[16],导致台地范围内大面积暴露,溶蚀作用(或早表生岩溶作用)发生[13,37],使得台地沉积遭受溶蚀改造,发生模式与钟原等提出的模式相似[37-38]。其中,台内滩顶部颗粒灰岩由于沉积水体较浅,海平面下降容易发生暴露溶蚀,对先期存在的连通孔洞(粒间孔)进一步溶蚀扩大,或形成微裂缝(图4a,4b),使得孔隙连通性得到进一步改善,相较未受强烈溶蚀改造的颗粒灰岩具有更高的渗透率,构成高渗层。

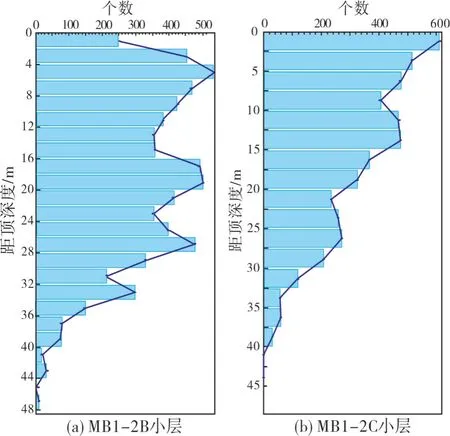

此外,原本难以构成储层的潟湖相泥粒/粒泥灰岩经历四级层序相关的暴露溶蚀改造后,也形成较优质储层(图6),孔隙度大于10%,且由于溶孔和溶缝的发育而渗透率较高(图4e,4f),相对于未/弱溶蚀潟湖相可构成高渗层。统计表明:潟湖相粒泥灰岩溶蚀改造段主要位于四级层序界面之下30 m 范围之内,显示了其与暴露大气水溶蚀的密切关系(图9)。

图9 伊拉克H油田Mishrif组MB1-2亚段溶蚀发育频率与距四级层序顶面距离关系图Fig.9 Relationship between the frequency of dissolution development and the distance to the top surface of the 4th-order sequence in the MB1-2 submember of Mishrif Formation in H Oilfield,Iraq

4.2 高渗层发育规律

不同成因高渗层的发育规律差异明显(图10)。沉积型高渗层明显受沉积微相控制,局限在潮道内发育,且由于受潮道典型的“二元结构”控制,高渗层主要发育于潮道充填物中下部(图7,图10)。岩心观察显示潮道底部多发育类似河道的滞留沉积,灰泥含量相对较高,沉积型高渗层主要发育于潮道底部冲刷面之上;层序格架内,潮道主要发育于四级层序末期,下切潟湖相和台内滩相,横切剖面上呈下凹型,高渗层发育于其中充填的颗粒灰岩内,呈块状;平面上,高渗层沿潮道发育,受颗粒灰岩发育展布约束,呈带状、曲流河形态。

成岩型高渗层的发育受层序界面控制,分布于溶蚀改造作用区。层序末期,与潮道相沉积伴生的周围的潟湖相和台内滩沉积接受大气水溶蚀作用改造,从而形成成岩型高渗层。通常情况下,层序界面以下,越靠近层序界面,溶蚀强度越大,越有利于发育高渗层。特别是暴露于大气水的台内滩沉积,本身具有向上变粗的结构旋回,上部基质孔隙发育,在暴露期间,靠近顶部溶蚀作用更强。因此,高渗层多发育于台内滩顶部,横向上呈透镜状发育,平面上呈片状分布,即滩核部位(图10)。

图10 伊拉克H油田Mishrif组MB1-2亚段高渗层发育模式图Fig.10 Development model of high permeable streak of MB1-2 submember of Mishrif Formation in H oilfield,Iraq

溶蚀改造潟湖内高渗层的发育受层序界面和微地貌的共同控制。该类高渗层同样表现为受层序界面的宏观控制,总体上靠近层序界面(图9)。此外,还具有一定的相控性,即原岩结构较粗、颗粒含量高、孔隙较发育的岩石,在溶蚀改造后渗透率更高。因此,在多数情况下,高渗层并非直接发育于层序界面下,而是其下岩性结构相对较粗的层段。M316井岩心分析显示:①强溶蚀带并非总是直接位于层序界面之下,顶部由于灰泥含量较高,溶蚀后压溶改造较强,导致储层质量欠佳。②溶蚀改造强度受微地貌控制。潮道沿低地形部位延伸,潮道周围具有相对较高地貌,并存在起伏,暴露期也会形成小型的溶蚀区和汇水区,靠近台内滩发育区的潟湖相更易受溶蚀改造。③潟湖相本身表现为孔隙性泥粒/粒泥灰岩与硬底频繁互层的特点(图6),在大气水向下渗流溶蚀的过程中,可能会受到硬底的隔挡作用,使得溶蚀改造改变方向以侧向溶蚀为主。需要指出的是,局部硬底生物潜穴较发育,可穿越硬底进一步向下溶蚀,导致溶蚀潟湖层状发育的情况下,可能向下贯穿多个储层段,使得储层内部的渗流通道异常复杂。

高渗层成因差异导致高渗层井间对比关系复杂(图11)。成岩型高渗层的形成均与该层序界面的暴露溶蚀相关,因此,在同一个四级层序界面下的该类高渗层在一定范围内连通的可能性较大。但是,沉积型高渗层和成岩型高渗层即使距离上较接近,连通的可能性也偏低(图11)。主要原因在于,前者发育于潮道沉积中下部,而后者主要发育于旋回顶部。

图11 伊拉克H油田Mishrif组不同成因类型高渗层对比图Fig.11 Comparison of different genetic types of high permeable streak of Mishrif Formation in H Oilfield,Iraq

5 开发指导意义

隔夹层和高渗层对于地下流体流动轨迹具有重要的约束作用,特别是对于巨厚油藏来说,是影响开发效果的关键要素。然而,由于碳酸盐岩渗透率的测井解释仍存在较大问题,很多情况下隔夹层和高渗层无法得到直接的识别和评价,因此,在成因类型和发育规律认识的基础上,结合地质背景进行隔夹层和高渗层的综合预测,对于油藏开发早期制定合理开发方案、以及中晚期适当调整开发方案具有重要的指导意义。

一方面,开发层系设计需要充分考虑隔夹层和高渗层的发育情况。沉积型隔夹层和高渗层受到层序地层的显著控制,区域性沉积型隔层主要发育于四级层序海侵体系域或三级层序的最大海泛面附近,而高渗层大概率可能发育于高水位体系域顶部,因此,在碳酸盐岩油藏开发初期划分开发单元时,应避免将全部产层打开,特别是要避开隔夹层和高渗层可能发育的层序顶部和底部,以方便后期可能的开发调整。因为开发初期油藏压力大,可能获得较大的产量,但是由于隔夹层和高渗层的发育,以及层间物性差异,在开发过程中很有可能造成显著的层间干扰,降低开发效率,而如果将隔夹层和高渗层发育段打开,就不利于后期的调整。

另一方面,注水层段的选择应充分认识隔夹层和高渗层的影响。首先,应尽可能在同一开发层系内建立合理的注采关系,由区域沉积型隔层约束注采单元,根据内部夹层和高渗层发育方式确定注采方式:如硬底等成岩型夹层大量发育的层段适宜采用侧向注采关系;而在潮道生物碎屑灰岩的沉积型高渗层发育的情况下,应在潮道单元内进行注采。此外,跨层系进行注水的时候需要充分考虑产层所在层序底部或注水层的层序顶部是否发育隔层,如有发育,则难以实现预期的注采效果。

6 结 论

(1)基于岩石学特征和物性特征的联合分析显示,伊拉克H 油田Mishrif 组生物碎屑灰岩的渗透率与岩石结构、孔隙类型和成岩改造等因素关系密切,揭示隔夹层和高渗层等异常渗透体的形成发育受沉积相、沉积旋回和成岩改造的共同控制。

(2)隔夹层可划分为隔层、夹层和侧向隔挡层3种类型,其中夹层存在沉积型和成岩型两种类型。沉积型隔层由层序底部和层序顶部的细粒沉积构成,表现出受层序旋回和沉积结构的显著控制,四级层序底部和三级层序最大海泛面附近有利于发育区域隔层;侧向隔挡层由下切谷和潮道等条带状负向地形沉积微相的细粒沉积物构成,主要发育于三级层序和四级层序顶部。

(3)高渗层发育沉积型和成岩型两种类型,沉积型主要为潟湖等低能细粒沉积背景下发育的潮道相和生物碎屑滩相生物碎屑灰岩,成岩型包括经溶蚀改造后的潟湖相细粒沉积和溶蚀改造后的生物碎屑颗粒灰岩,溶蚀改造导致其较围岩具有异常高的渗透率,两种类型的高渗层均主要发育于四级或三级层序高水位体系域上部,平面上受微相和地形地貌控制。