基于时空叙事的建筑遗产再生策略

王长庆,王绍森

引言

叙事即“通过语言或其他媒介来再现发生在特定时间和空间里的事件”。应用到建筑遗产再生实践之中,则可以延伸出“时空叙事”的概念,即以时间和空间作为关注的重点,对建筑遗产中的历史文化语境进行挖掘、构建与创造。

对于历史名城中的建筑遗产再生而言,时空叙事显然是一种值得参考的方式和维度。首先,建筑遗产本身是时空叙事的优良载体,尤其是历史名城、名镇、名村中的建筑遗产,本身就蕴含了丰富多样的叙事资源。其次,时空叙事可以进一步拓宽建筑遗产的再生意涵,赋予空间、环境更加多元的表达指向。最后,历史文脉的延展也要求建筑遗产继续表达当下乃至未来的时空叙事,进而塑造新时代更具活力与魅力的城市空间,创造更具品质的城市生活。

本文从时空叙事的概念内涵入手,溯源其在建筑学模式下的历史演进,进而探讨建筑遗产时空叙事的社会学意义,最终回归具体路径与策略,希望结合相关案例初步探讨建筑遗产再生的时空叙事视角。

1 时空叙事的概念内涵

1.1 时空

“时空”是一个基本概念,可能也是世间万物所属的最高层次系统。它定位了物质存在的状态和位置,也是物质与精神动态演化的基础和依托。伊曼纽尔·康德(Immanuel Kant)认为,时间和空间的概念不是从外部经验中得出的经验性概念,它们是人类已经拥有并用来构造所有经验的系统框架的要素,是一种主观的“纯粹的先验直觉形式”。因此,康德指出,“时空是认识的起点”。

黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)曾在《自然哲学》中指出,时间和空间同运动不可分离,时空从属于运动,时空的本质是运动,时间和空间也不是相互分离的。还特别强调:“运动也被说成是空间与时间的关系;然而必须把握这种关系的更具体的方式。”也就是说,每一种运动形式都有自己的时间、空间和时空结构。因此,研究建筑遗产的时空问题,就是要研究建筑遗产演变过程中时空运动更具体的方式。

1.2 叙事

叙事的本质是可理解有价值信息的传递。因为任何叙事都带有一定接收成本,包括时间成本、接收叙事时大脑运转的能量成本、叙事本身可能会对自身造成伤害的风险成本以及前往特定地点的精力成本、机会成本等。

那么,好的叙事就必须做到两点来平衡听者的接收成本。一方面,叙事所传递出的信息要能够为听者所感知、理解和把握,否则信息传递无效;另一方面,叙事需要传递出尽可能对听者来说有价值的信息,所谓“价值”可以是新颖、有趣、舒适、快乐的心理感受,也可以是给听者带来一定的思考、启发、指引、感悟。

叙事价值可以拆解为“内容价值”(或称“本体价值”)和“形式价值”(或称“表达价值”)。

在内容上,叙事表现为单纯的信息,类似于建筑表现为功能(包括使用功能、精神功能)。那么内容价值就取决于在听者能够理解并且对听者有一定价值的前提下,在听者指向的价值维度上,叙事的讲者和听者之间存在多大的信息差。

在形式上,叙事表现为叙述的方式,类似于建筑表现为设计手法。那么形式价值就取决于在能够清楚传递信息并且不引起听者反感的前提下,在听者指向的价值维度中,叙事传递信息的手法与既有叙事作品之间存在多大的差异(或者说有多么新颖)。

增强叙事吸引力主要有两个途径,一则增加叙事信息量,二则创新叙事手法。这两个途径有一个共同前提,就是必须以听者为指向——增加的信息应当是听者可以理解、感兴趣或者对听者有一定价值的,创新的手法应当是听者可以接受、认知或者符合听者内心期待的。简而言之,就是要为听者服务。但同时又需要充分结合讲述者自身的特质、经历、情感和思维,以讲述者本体为根基,因为只有这样才能创造出具有生命力的叙事作品。

那么在建筑遗产再生实践中,如何讲好建筑遗产本身所蕴含的故事?如何将叙事思维融入遗产更新创作,使其更具有多义性和吸引力?这是本文重点探讨的问题。

1.3 时空叙事

时间与空间密不可分,离开了时间的空间将停于静止,离开了空间的时间终归于虚无。叙事也同样与时间、空间密不可分,离开了时间与空间的叙事也必将是空洞而乏味的。时间与空间使得叙事具备了确定性,从而可以被读者所理解和把握;而叙事使得时间与空间走向不确定性,进而使得时空中的人和事有了被记录、重组和传播的可能。

对于叙事中的时间而言,日本汉学家松浦友久指出:“那把自身置于过去→现在→未来流程中的时间意识,构成为人的思想感情的主干。”时间意识不仅是思想感情的主干,也是个人记忆乃至集体记忆的主干,同样也构成了叙事的主干。如果说时间是叙事的主干,那么空间便是叙事的土壤。

对于叙事中的空间而言,美国文学理论家约瑟夫·弗兰克(Joseph Frank)认为,叙事中的空间形式有三种:语言的形式空间、故事的物理空间和读者的心理空间。语言的形式空间可以理解为叙事者所身处的空间,包括社会与时代环境;故事的物理空间即事件或故事发生的环境与空间;读者的心理空间则意味着读者在意识中建构起来的抽象世界。这三种叙事空间相互联系、交错,共同营造了叙事主题和效果。

因此,叙事视角下的建筑遗产再生,就需要抓住“时空”这个关键点,厘清遗产中的时间线和空间原型,多方面塑造与使用者体验以及心理相关的空间意象。

2 时空叙事的建筑学模式演进

2.1 原始建筑

原始社会时期,建筑主要以巢、穴为主,后期出现了“木骨泥墙”、干阑式建筑以及氏族聚落。而早在“穴居”时期,原始人类就已经学会了辨别朝向。考古发掘显示,有原始人类活动的岩洞,大多“洞口收敛,背向冬季主要风向”,很少朝向东北或北方。而且,洞口通常都比较高,多数高出附近水面20—60 m,以避免涨水时受淹。这显示出原始人类朴素的时空观,也体现出人居环境从诞生伊始就与时空有着密不可分的关联。

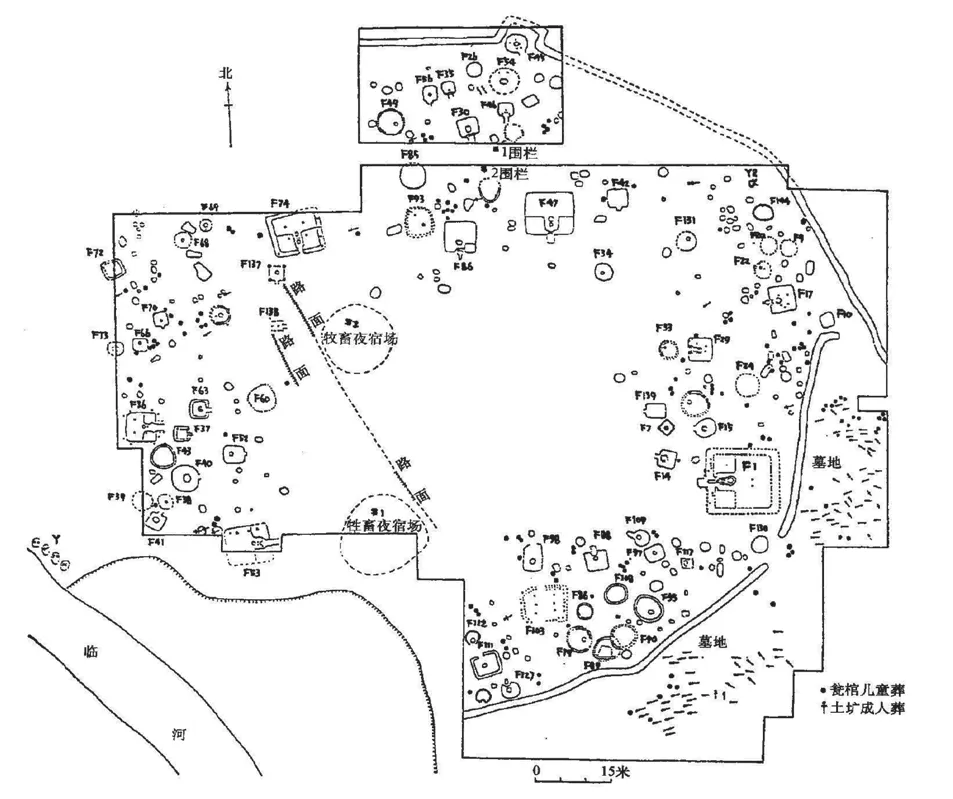

早期的原始社会建筑平面大多为规则或不规则圆形,比如陕西临潼区姜寨仰韶文化聚落(图1)。一般认为,这是对自然的模拟,比如树干、洞穴、太阳等。后来,方形平面的建筑慢慢增多,在江苏吴江区龙南村的良渚文化聚落中,条形、矩形平面的建筑遗址已经占据绝大多数比例(图2)。

图1 西安临潼区姜寨仰韶文化聚落平面(约公元前4000年)

图2 苏州吴江区龙南遗址良渚文化聚落平面(约公元前2600年—公元前2000年)

有学者认为,“圆方之变”是原始社会时期人类抽象时空观念的萌芽。因为规则的方形在自然界中并不存在,也与原始人类最早居住的洞穴截然不同。方形具有方位感和方向性,这反映出当时的人们已经开始创造时空,并将其内化到了日常生活之中。

人类早期对时间和空间的感知,大多数基于对太阳运行轨迹的观察和对日影变化的测算。古代的表和臬都是测量日影的标杆,南朝梁陆倕《石阙铭》有云:“陈圭置臬,瞻星揆地。”原始社会时期,对天文历法和季节时令的掌握关乎农业生产和族群的生死存亡,因此具有十分重要的地位和无比神秘的力量。之后便与占卜、祭祀、宗教紧密结合起来,愈发成为人们生活的一部分,也越来越有了时空叙事的色彩。

2.2 古代建筑

进入帝制时代之后,砖、石、木材等传统材料成为典型建筑要素,而君主、皇帝对于时空叙事的需求则更加强烈。比如中国古代的都城营造,很早就体现出“象天法地”和“居中为正”的核心理念。

《三辅黄图》记载:“始皇兼天下,都咸阳。因北陵营殿,端门四达,以则紫宫,象帝居。渭水贯都以象天汉,横桥南渡以法牵牛。”这实际上是借助天文观测的成果和民间传说的魅力,将都城格局比照星象,来强化百姓对于皇帝“贵为天子”的认知,维护中央集权和国家统一。

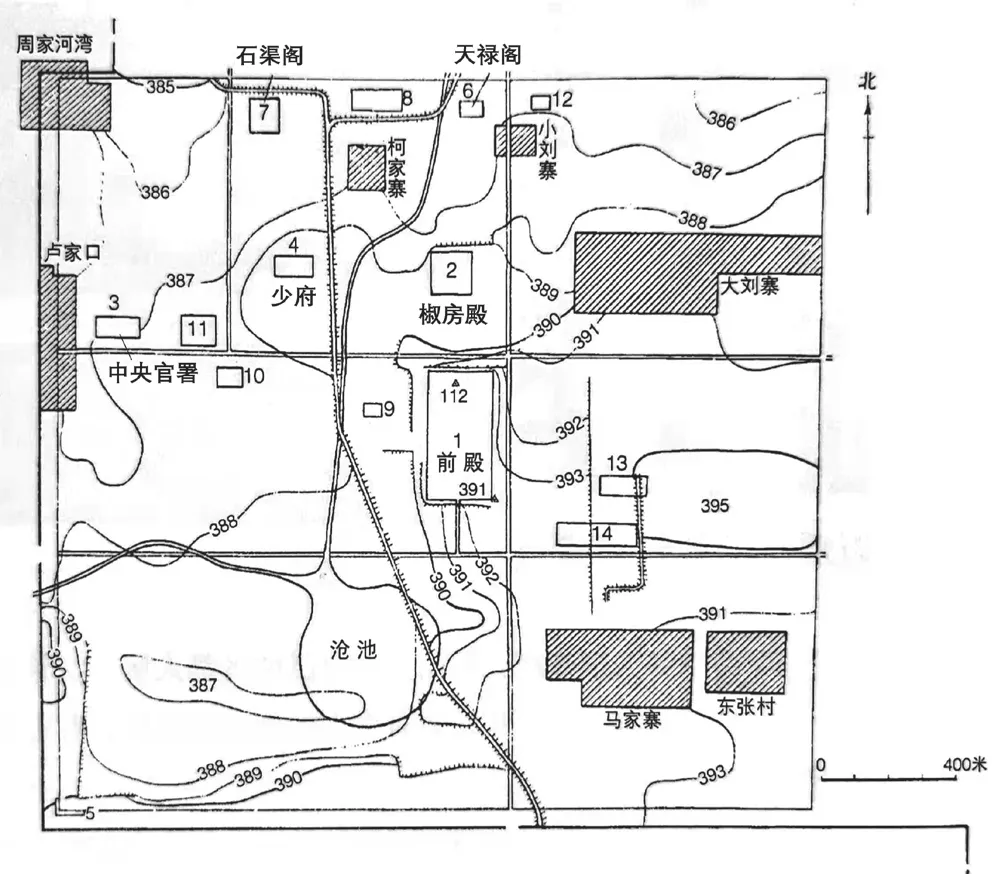

而到了汉代,未央宫考古遗址显示,当时的重要建筑比如前殿、椒房殿、天禄阁等近似在同一条南北轴线纵向排列(图3),宫门、前殿、宣室殿、后殿、后阁等主从有序,院落排布其间,前殿等重要建筑还立于高台之上。可见当时运用时空叙事来体现庄严氛围的手法已经出现。而这种手法在之后的历史进程中不断成熟,一直延续到了孔府、孔庙、明清故宫乃至北京城的空间营造之中。

图3 汉未央宫地形

都城营造中的时空叙事还体现在文化建筑与国家信仰的融合。两汉时期,明堂、辟雍、宗庙、灵台、圜丘、社稷、太学学舍等相继出现,结合儒家礼乐秩序,形成了完整的信仰与仪式系统,成为“天子”与“天”、“今人”与“古人”在时空维度上进行“超限”沟通的载体。这种时空叙事同样贯穿了整个封建社会时期,天坛祈年殿中象征天时的4、12、24、28、36根柱子,也是类似手法的应用。

这些建筑遗产的叙事手法是传统建筑营造智慧的有机组成,其叙事内容也值得继续研究与审视。遗产再生的基础在于对遗产本身的理解,而时空叙事是可供参考的一面镜子。

2.3 现代建筑

现代主义建筑出现之后,“建筑叙事”无论是载体还是语汇都发生了质变。就载体而言,钢筋混凝土、玻璃、金属、干挂石材等成为建筑中时空叙事的主要表达形式。就语汇而言,虽然柱式、山花、坡屋顶一度让现代建筑回归复古,但灵活功能、自由空间、知觉体验、简洁审美等依然是不容否认的主流,这也给时空叙事提供了充分的表达空间和新的实现可能。

比如奥地利建筑师雷蒙德(Raimund Jo hann Abraham)设计的“9·11”新世贸中心重建方案,以被劫持飞机先后撞向双塔和双塔相继倒下的四个时刻为设计基点,用这四个时刻太阳相对正东的水平角作为控制线,切穿基地,以此形成楼群的基本平面,来体现对事件的永久纪念(图4)。

图4 雷蒙德2001年绘制的“9·11”新世贸中心重建方案

建筑材料和技术的进步使这种设计意志的直接投射拥有了实现的可能。建筑遗产再生也需要综合考虑引入新材料、新技术来体现时代性,营造新旧对比与时空差异,甚至在设计方法和整体结构上,采用新的理念、路径与表达。

3 时空叙事的社会学意义

3.1 文化传承

从地理范围上来说,中华文化比其他古代文明大得多。因此,中华文化可以辗转腾挪的空间就大得多,这也给了中国人自古以来就十分博大的精神格局,塑造出“天人合一”的思想境界和“家国天下”的整体思考。传承中华文化,首要的就是传承这种精神气魄和宏观思维。

建筑是文化的典型组成和集中体现。虽然中国历史上明代以前的古代建筑实例保存较少,几千年历史所确立的传统建筑体系也因为现代建筑的出现而无法继续成为主流,但这不妨碍当代建筑创作以及遗产再生继续传承中华建筑文化,在中西方文化交流与交融的过程中开创新的境界。在这个过程中,时空叙事就是一种连续相望的脉络与视角。

3.2 历史建构

正如梁思成先生所言:“中国建筑自其源始以至于今,未尝一时停止其活动,其蜕变为继续的”。在历史发展的进程中,受到技术演变、政治形态、文化交流等因素的影响,不同时期的建筑有着不同的特征。

在建筑遗产的时空叙事中,应当警惕“焕然一新”的做法,还应当摒弃“新补做旧”和“一味仿古”的作风。“焕然一新”抹去了空间艺术本身具有的时间标识,损害了叙事的完整性;而“新补做旧”和“一味仿古”则为空间艺术附加了虚假的时间标识,破坏了叙事的真实性。

早在中国古代,文物建筑的修缮、维护就较多采用当时主流的样式、风格与做法,而非“泥古”“仿古”。比如卢沟桥栏杆上的石狮子就有金代、元代、明代、清代和民国时期不同风格的狮子,而非全部类似金代。这种做法体现了历史本身所具有的层积性,在历史建构的同时也发挥了时空叙事的效果。

3.3 空间再造

在现代建筑之前,建筑是传统的、亲人的、多样的。而在现代建筑之后,经济的快速发展、建造技术的不断进步常常让建筑空间逐渐脱离了原本的尺度,并且在世界范围内风格趋同、表情一致。

这是全球化和科技革命的必然结果,也是精神文化与时空叙事逐渐被快速扩张的资本所抛弃的直观体现。这样的建筑空间必然是乏味的。作为与人的生活密切相关的建成环境,建筑本身需要用“叙事”与人对话,需要锚固在具体的时间和空间中,才能拥有价值和意义。

阿尔多·罗西(Aldo Rossi)曾在《城市建筑学》一书中强调,“城市本身就是市民们的集体记忆,而且城市和记忆一样,与物体和场所相关联”。集体记忆取决于时间、文化和环境,尤其是能够体现城市个性并把故事讲好的建筑和建筑遗产。

由此可见,现代城市与建筑的空间再造不能没有时空叙事,并且必须努力丰富现代审美、唤起大众共鸣、塑造集体记忆、体现城市风格,这样才能避免城市建筑流于肤浅、空洞和无趣。

4 建筑遗产再生的时空叙事路径与策略

4.1 介入:时空并置

“时空并置”是指新、旧时空在同一场域下同时存在,往往是新时空介入旧时空之中。这种手法的理论基础在于,叙事需要在熟悉感与陌生感之间做好平衡,既不能丧失日常性和烟火气,也不能缺乏戏剧性和想象力。

如果叙事脱离了日常场景和生活意象,读者就很难理解叙事内容,无法把握叙事的脉络,更无法产生共鸣。反之,如果叙事缺乏与日常生活的距离感,则会流于庸俗。一旦读者对叙事文本中的人物、情节和环境过于熟悉,叙事手法过于“套路”和模式化,抑或叙事本身缺少人物、情节、环境之间的戏剧冲突,叙事便失去了对于读者的吸引力。

折射到建筑遗产再生中,熟悉感就意味着不能将旧有空间随意拆除,否则便失去了人们理解特定场所与历史时空的基础。也不能无端增加新材料、新空间、新技术,需要有充分的理由和考虑,讲求顺理成章。陌生感则意味着要在过往诸多遗产再生、空间改造的实践之外,有一定创新和突破。这样才能给人新意,在更大程度上激发建筑遗产在当代生活中的生命力。

比如由AL_A建筑事务所设计的英国维多利亚与艾尔伯特博物馆庭院(图5)。设计师除了将扩建部分藏至地下,还在庭院内新增了一个新的蛇形连廊作为咖啡厅和商店。庭院四周的原有建筑饱含历史的厚重感,因此,新建连廊在尺度上尊重原有建筑,在色彩和材质上力求简洁,在位置上也紧紧依附于主体,谦卑而低调。与此同时,又大胆、前卫,造型多变,形态抽象,昂首迂回,充满力量。既不落俗套,又富有时代感,为这一处建筑群和庭院注入了新的活力。

图5 英国维多利亚与艾尔伯特博物馆庭院

4.2 反差:时空异化

“时空异化”是指将人们通常所理解的时空模式进行变异、反转,形成设计效果与既有惯例之间的反差。叙事需要有张力,即在处理结构性冲突的过程中,在有限的篇幅内集中体现反差与转折,达到来源于现实,又高于现实的效果。

如果没有转折,叙事情节就会过于平淡。即使是平铺直叙,也需要在素材的选择、文本的构建、情节的安排、人物的塑造等方面做好设计与取舍,以体现特定时空下现实本身的复杂性,使得叙事内容呈现出足够的信息量,而不会过于单薄。如果没有反差,叙事就无法获得足够的张力。并不是所有的叙事中都有强烈的反差,也不是所有的反差都能缔造优秀的叙事,但顶级的叙事作品往往都包含让人过目难忘的反差,这也是许多叙事者重要的创作动力来源。

在建筑遗产再生中,转折与反差常常体现为时空的异化。借助新技术、新材料与设计师的创意,建筑遗产再生作品中有时会出现与一般建筑所不同的时空语境。这种“异化”有时体现为空间位置的反转,有时体现为形态构成的变化。结合整体构想,适时引入异化的空间要素,可以使遗产本身具有更加丰富的内涵与魅力。

比如ARCHSTUDIO在北京大栅栏的作品“扭院儿”(图6)。原本以私人居住为主的四合院由于功能转换,将成为新的公共场所。因此,设计师运用起伏的曲面赋予院落新的活力,打破了四合院原本模式化、缺少人情味的冷峻形象,柔和的曲面同时也模糊了室内外的界限。设计师还将厨房、储藏间、卫生间等辅助功能藏在曲面背后,引入多功能活动式家具,营造了简洁、多变而现代的都市生活空间。

图6 扭院儿

4.3 连接:时空缝合

“时空缝合”是指对原本处于断裂或隔绝状态的两个或多个时空进行符合语境的连接。它通常应用于非线性叙事,考验叙事者“穿针引线”的功力。因为对于非线性叙事而言,如果构思、编排不够精巧,容易使得情节破碎、时空分离。

在影像艺术兴起之后,蒙太奇手法大量出现。即使采用线性叙事,闪回、推理、悬念、伏笔等手法,也使得影像叙事呈现更多的非线性特征,以增强情节的曲折感和场景的代入感,体现时空的趣味性。直接采用非线性叙事的影像作品更是层出不穷,这无疑是对传统叙事手法的解构与突破。

在建筑遗产再生中,历史时空下旧建筑与当代时空下新空间的并列本身就构成了一种“非线性叙事”。在这种前提之下,如何避免两者之间形成脱节和断裂,即如何进行有效的时空缝合就成为了关键。设计师既需要让“新空间”融入“旧环境”,也需要让“旧建筑”融入“新生活”,在时空叙事的“断裂”处平滑过渡、有机连接,这样才能构建出多元复合、自然生长的人居环境与文化空间。

比如直向建筑事务所在北京白塔寺的作品“混合院”(图7)。项目本身混杂了居住、展览、休闲、办公等横跨私密与公共的多种功能,而旧有的大瓦房进行落架大修后恢复了传统结构,也需要融入现代生活。为了串联起不同的功能与时空,设计师引入竹钢材料,在院落内建造了体量感较弱的空间装置作为连廊,串联起相异的功能与时空。并且打开东西两侧入口,使得连接青塔胡同与宫门口四条的道路可以贯穿其间。不仅院落内部“新”“旧”得以共生,院落本身成为片区内一处“具备并激发公共能量的场所”。

图7 混合院

4.4 延伸:时空拓展

“时空拓展”是指将某个单一时空的意涵、指向延伸到更大范围的背景或格局之中。

任何叙事都需要在特定的时空背景下展开,而不同体量、不同题材的叙事常常会有不同大小的时空格局。有的叙事时空格局很小,仅仅在方寸之间展开,讲述一个人物或者一个家庭的小故事。正如微型或小型建筑创作,只需要观照其周边的环境和空间。有的叙事时空格局很大,可以从人物、家庭拓展到家族,从一户、一村拓展到一省、一国,甚至折射出当时整个时代的风貌。正如一些宏大叙事的建筑创作,需要体现出文脉、气魄与胸怀。

在建筑遗产再生中,这就体现为在还原旧有建筑特定时空背景的同时,还需要遗产再生的叙事本体拓展其时空格局。不拘泥于给定场址的内部及周边,而在整个地理位置、城市形态、生态景观上着眼,为独具时间魅力的建筑遗产匹配与之相当的空间气质。

比如直向建筑事务所改造的阿丽拉阳朔糖舍酒店(图8)。由于酒店地处阳朔县漓江边,周围是极富特色的喀斯特地貌,保留下来的老厂房也比较完整,因此建筑师选择用简洁体量、均质表面来与之形成对比,克制而理性。为了与喀斯特地貌形成呼应,“栈道”和“溶洞”的意象被引入造型之中。孔洞使得原本过长的体量富于变化、不再呆板,也赋予了宾客观山、观石的视野与空间。建筑与自然之间不再只是“看与被看”的关系,而有了更多融合与连接。

图8 阿丽拉阳朔糖舍酒店

4.5 内置:时空嵌套

“时空嵌套”是指将一个时空内置到另一个时空之中,同时又使其彼此关联、形成整体。

在情节设计中,叙事者可以借助“藏”与“露”的手法,在制造“发现”的过程中,增强叙事的趣味性和场景感。如果情节的发生、发展和结局很容易被读者一眼看穿,那么叙事自然就失去了意义。“藏”住情节有赖于叙事者对叙事要素巧妙的安排和精准的把握,通常可以采用“内置”和“嵌套”的手法。

在建筑遗产再生中,由于建筑空间的体验本身就具有层次和时序,因此如何组织外部空间与内部空间、如何安排空间序列十分关键。“新”中藏“旧”、“旧”中藏“新”往往可以增强空间体验的趣味性和丰富性,外部意象与内部氛围、原始功能与现代生活之间的嵌套,也可以使得时空叙事拥有更多可能。

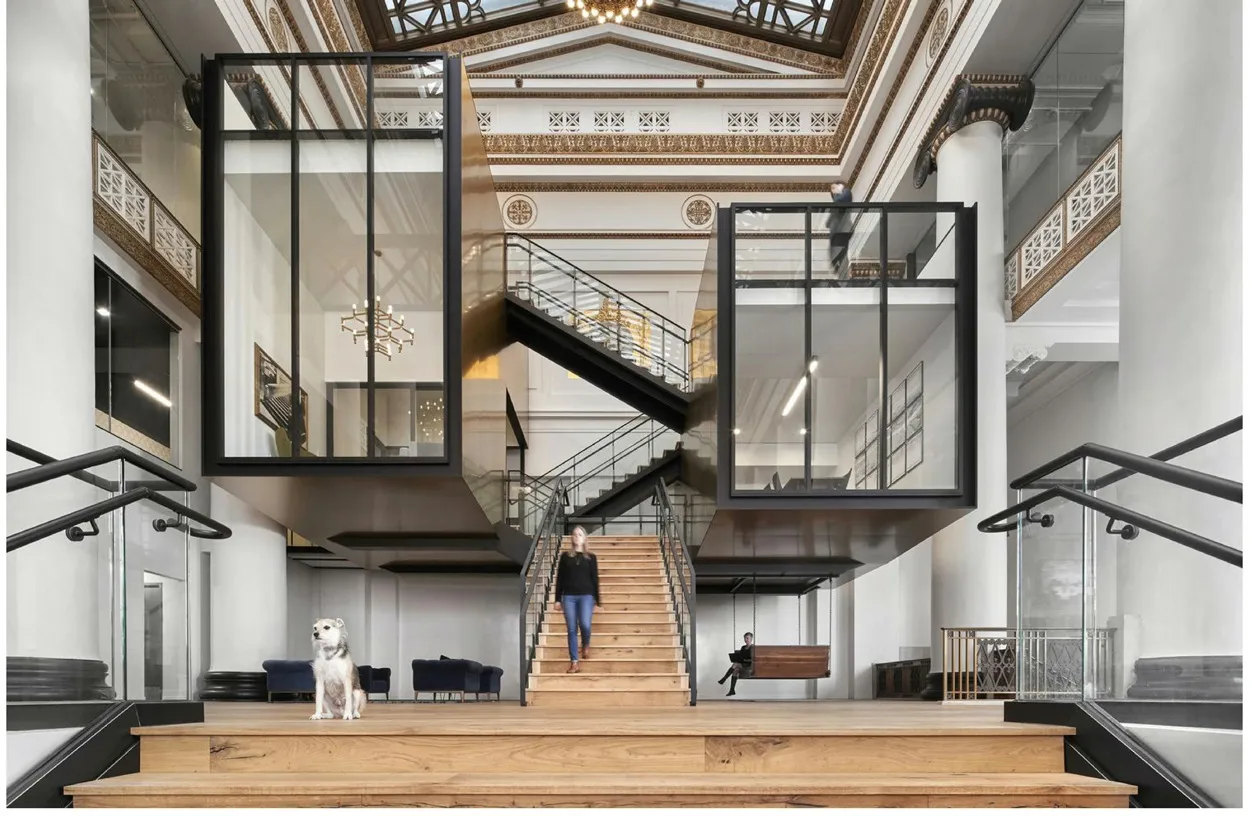

比如ZGF Architects的作品“Expensify 波特兰办公室”(图9)。俄勒冈州的波特兰第一国家银行大楼是当地的国家地标,设计必须保证原有的室内装潢不变。正因为如此,经典的柱式、巨大的拱顶、繁复的艺术装饰细节营造出了一个完整的历史时空,而新式办公空间的黑钢、木板与玻璃构建了一个内置其中的现代时空,层层嵌套。值得一提的是,现代材料和家具也都经过了高级定制、细节打磨与比例推敲,因此空间体验不觉突兀,反而格外融洽。

图9 Expensify 波特兰办公室

5 结语

喜欢听故事是人的天性,但把故事讲好并不简单。用设计来讲故事,需要设计者一方面能够解读并巧妙再现历史文化、建筑遗产中的叙事素材,另一方面结合语境和空间场所“推陈出新”,创造新颖、合理、耐人寻味的效果与细节。

对于建筑遗产和公共空间而言,叙事与再生往往还连接着记忆、情感乃至精神。当叙事成为遗产再生创作与发展不可或缺的一种思路,或许更多有趣、有个性、有内涵的人居环境会不断涌现出来。

说明:厦门大学建筑系本科四年级刘雨晴同学参与了本课题研究,并作出了贡献,特此致谢!