“五胡次序”与“自造正统”:十六国政权的玉玺之争

岳凯峰

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

“玺”出现较早,《世本》载:“鲁昭公始作玺。”[1]120此说虽无明证,但可以肯定的是,玺在先秦时就已出现。秦始皇令李斯作玉玺,皇帝专用,作为天命所归和行使权力的最高凭信。该玺在秦亡后入汉,世代传承四百年,故曰传国玺。汉在传国玺外,又造六玺,是为皇帝行玺、皇帝之玺、皇帝信玺、天子行玺、天子之玺、天子信玺。[2]1这些玉玺,作为秦汉皇权正统性的象征,经魏晋传入十六国,成为五胡与东晋争夺的主要对象。

学界对十六国①北魏崔宏所撰《十六国春秋》记述了汉(前赵)、后赵、前燕、前秦、后秦、西秦、后燕、南燕、北燕、前凉、后凉、南凉、北凉、西凉、成汉、大夏十六个重要政权的历史,学界惯以“十六国时期”称之。实际上,当时中国北方除十六国外,还有冉魏、靳汉、西燕、仇池、代等其他政权。正统问题的研究较为丰富。何德章[3]、饶宗颐[4]23-29、罗新[5]分别从国号选取、史观、五德终始说的视角,探讨了两晋南北朝的正闰问题;吕宗力[6]253-298、楼劲[7]从谶纬的角度,对十六国北魏正统形象的塑造问题进行了论述;刘浦江[8]10-16以隋唐时期北朝正统论“入口”问题为切入点,对十六国的正统问题也有论及。以上诸论,并未涉及十六国的玉玺之争,对玉玺在十六国正统之争中的作用也缺乏足够的探讨。因此,以玉玺的传承和伪造为核心,探讨十六国正闰问题,显得尤为必要。

一 五胡次序:十六国政权对传国玉玺的传承与争夺

帝制时代的中国各王朝都对玉玺非常重视,其中传国玺尤为关键,刘浦江就认为,自秦汉以来,历代王朝宣示正统的依据有四,一是符谶,二是德运,三是封禅,四是传国玺,而传国玺又是上帝授予的官印和牌符,[8]70指出了传国玺对于王朝统治的重要性。十六国时期,政权林立,各王朝为了宣示自身的正统地位和合法继承权,对秦汉以来一脉传承的最高标志——传国玺及六玺展开激烈争夺,其中汉国、前赵、后赵、冉魏等政权先后获得传国玺及六玺。

十六国中最早获得传国玺及六玺的是匈奴人铁弗部建立的汉国。晋怀帝永嘉六年(312),汉帝刘聪派大将刘曜攻克洛阳(今河南洛阳),“迁帝及惠帝羊后、传国六玺于平阳”,[9]2659此处“传国六玺”即传国玺和六玺的简称。传国六玺由晋入汉,标志着汉国成为继承西晋正统地位的合法政权。前赵汉昌元年(318)九月,靳准杀刘粲,自称汉大王,称藩于晋,谓安定胡嵩曰“自古无胡人为天子者,今以传国玺付汝,还如晋家”,[10]2952胡嵩不敢受而作罢。同年十二月,乔泰、王腾等人杀靳准,推举靳明为主,“遣卜泰奉传国六玺降于(刘)曜”。刘曜虽同出汉国皇室,但毕竟是远房旁支,对于刘曜而言,要想成为汉国的合法继承者,就必须借助传国六玺的声望,故刘曜获得传国六玺后,对卜泰说道:“使朕获此神玺而成帝王者,子也。”[11]352实际上,后赵石勒迟迟不得称帝,对前赵刘曜保持名义上的藩属关系,也与刘曜获得传国六玺密切相关。

前赵光初十二年(329),后赵石勒派车骑将军石虎攻克上邽(今甘肃天水),灭前赵刘胤,石虎“遣主簿赵封奉传国玺、金玺、太子玺各一,送之于勒”,[12]109得到传国玺及六玺的石勒于次年称帝改元,宣示后赵顺承天命、继承正统。获得传国六玺促进了后赵的统一,后赵短暂的统一又为其正统性得到认可提供了依据,无论是羌酋姚弋仲视石氏为中原正统之主,[9]2961还是高闾将后赵列入北魏德运序列,[13]2744-2745都是对后赵正统性的承认。

传国玺和六玺在后赵传承了22 年,后赵青龙元年(350),石虎养子冉闵杀皇帝石鉴,在邺城(今河北临漳)称帝,改国号魏,建元永兴,史称冉魏。同时,镇守襄国(今河北邢台)的石祗称帝,改元永宁,出现冉魏和后赵并立的局面。无论是石祗还是冉闵,都宣称自己拥有传国玺及六玺,借此说明本政权的正统性和对方的非法性。如冉闵围攻襄国时,石祗派故太尉张举赴前燕求救,“许送传国玺”。当时冉魏使臣常炜也在前燕,反驳道:“诛胡之日,在邺者略无孑遗,玺何从而向襄国?此求救之辞耳,天之神玺,实在寡君。”[11]524彰显出传国玺对于胡族政权的特殊价值。

传国玺及六玺的确在邺城冉闵手中。冉魏永兴三年(352),冉闵之子冉智以邺城降前燕,而传国玺则被东晋建威将军戴施所获,送往都城建康(今江苏南京)。[9]198此事《十六国春秋·后赵录九》有详细记载。冉魏大将军蒋干遣侍中缪嵩、詹事刘猗奉表归晋,晋建威将军戴施言:“须得玺,当遣单使驰白天子耳。卿且出以付我,天子闻玺已在吾所,知卿等至诚,必遣重军相救,并厚相饷。”蒋干便以传国玺授戴施。戴施假“使何融迎粮,阴令怀玺驰还枋头,(谢)尚遣振武将军胡彬率骑三百迎玺,致诸京师”。[11]473自此,秦汉魏西晋传至汉赵、后赵、冉魏的传国玺归东晋。

冉魏的传国玺传入东晋,六玺却被前燕所得。根据记载,前燕克邺城后,燕将辅弼评将冉闵皇后董氏、太子冉智、太尉申钟“并乘舆、服物及六玺,送于中山”。[14]584由于前燕需要冉魏的传国玺以宣示正统性和合法性,在遏制前秦的斗争中赢得主动权,因此燕王慕容俊认为“历运在己,乃诈云:闵妻得之以献,赐号曰:‘奉玺君’”,[9]2834并于东晋永和八年(352)即帝位,建元元玺。慕容俊借“假传国玺”成就帝业,虽未能使前秦臣服,却在争取汉族士大夫支持、遏制前秦东进方面占据了明显优势。

前秦建元二十一年(385),羌族首领姚苌俘获苻坚,强迫其交出传国玺,苻坚骂道:“小羌乃敢干逼天子,岂以传国玺授汝羌也。图纬符命,何所依据?五胡次序,无汝羌名,违天不祥,其能久乎!玺已送晋,不可得也。”[9]2928说明前秦也有传国玺。至于该玺的来源,史书并未言及,宋人曹彦约也说:“史不书其玺文,又无送晋之事,不知此为何玺。”[15]264笔者认为此玺应是前燕伪造的传国玺,原因有二:一是根据苻坚对姚苌的斥责,可知前秦传国玺是以“五胡次序”继承所得,而非直接伪造;二是建元六年(370)前秦灭前燕,前燕文物典籍尽归前秦,慕容俊伪造的传国玺应该也在其中,这也印证了苻坚所谓的五胡次序。

传国玉玺是秦汉帝王宣示正统性和合法性的最有力凭信,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等民族在中原建立政权后,为了宣示正统,争取汉族士大夫的支持,加强对中原汉民族的统治,都对传国玉玺积极争夺。无论是汉国、前赵、后赵、冉魏等对传国玉玺的一脉传承,还是前燕、前秦、后秦对传国玉玺的伪造和争夺,都是其宣示正统的关键步骤。而传国玉玺入东晋,对东晋的统治亦起到了强化和巩固的作用。

二 自造正统:十六国政权对玉玺的伪造

十六国前期,北方除了流传的秦汉魏晋传国玺及六玺外,还先后出现了刘渊玺、张寔玺、慕容廆玺、刘曜玺、石虎玺、张骏玺六种伪造玉玺(表1)。

表1 十六国前期伪造玉玺情况

刘渊玺和刘曜玺分别发现于两人的统治核心平阳(今山西临汾)和长安(今陕西西安)附近。刘渊玺是汉国尚未得到传国玺及六玺的情况下,为宣示政权的正统性而伪造的。据《魏书·刘渊列传》:汉元熙五年(308),刘渊迁都平阳,于“汾水中得玉玺,文曰‘有新保之’,盖王莽之玺也。得者因增‘渊海光’三字而献之,渊以为己瑞,号年为河瑞”。[13]2045关于该玺的形制,《事类赋》引和苞《赵书》载:“广四寸,高二分,龙钮。”[16]181刘曜玺的伪造是时局的需要。此前,刘曜已获传国六玺,在道统上此石勒有优势。随着石勒的扩张,刘曜的优势日渐丧失,双方的冲突时有发生。因此,刘曜希冀伪造玉玺,在德运上重申对后赵的宗主权。据《北堂书钞》引《赵书》载:前赵光初四年(321),刘曜“于龙门河水中得一玉玺,文曰‘永融克昌’,曜以为天赐剑玺,斋九日而受之”。[17]559

张寔玺是前凉张寔在位时发现的玉玺。西晋建兴三年(315),凉州军士张冰得玺,文曰“皇帝行玺”,献于张寔,僚属皆贺,张寔却说“是非人臣所得留”,遣使将其送到长安。[10]2915《晋书·张寔列传》载该玺玺文为“皇帝玺”,玺文有差。笔者认为“行”字当有,因为在秦汉魏晋所传承的六玺中,确有“皇帝行玺”一纽;而《晋书·愍帝本纪》同样载为“皇帝行玺”,[9]129与《资治通鉴》合。张寔玺是为宣扬长安晋愍帝政权的正统性而出现的,是西晋在失去传国玺及六玺后不得不粉饰正统合法身份的必然选择。

慕容廆玺是慕容廆攻破鲜卑宇文部后所得。据《册府元龟·僭伪部·称藩》,晋大兴二年(319),前燕慕容廆攻破鲜卑宇文部,“获皇帝玉玺三纽”。[18]2594关于其来源,可追溯到公元3世纪中期的魏晋之际。据《周书·文帝纪》载:宇文部首领“普回,因狩,得玉玺三纽,有文曰皇帝玺,普回心异之,以为天授”。[19]1普回之子莫那(莫槐)东迁辽西是在公元280—283年,[20]那么普回生活的时代应该是公元3 世纪中叶。关于该玺系何人伪造,笔者认为最有可能的是公孙渊政权(237—238),原因有二:一是公孙渊称燕王后,曾“遣使者持节,假鲜卑单于玺,封拜边民”,[21]190说明公孙渊政权确实存在过玉玺;二是公孙渊家族活动的辽东地区,与普回发现玉玺的宇文部早期活动区域相吻合。

石虎玺是石虎把持后赵朝政期间所伪造。史载:“武乡长城徙人韩强获玄玉玺,方四寸七分,龟纽金文。”[9]2765石虎仿照秦玺文刻“授命于天,既寿永昌”,以为己瑞,于后赵延熙元年(334)废皇帝石弘自立。该玺的伪造,对于石虎而言,不仅具有与刘曜玺完全等同的现实效用,更重要的是,他将自己的继承性上溯到汉之前的秦朝,将自己的赫赫功勋和正统权威发挥到无以复加的地步。

张骏玺是前凉张骏时期伪造的玉玺。东晋咸康元年(335),张骏“得玉玺于河,其文曰:‘执万国,建无极’。”[9]2237前文已述,前凉曾于张寔在位时发现玉玺并进奉于晋室,很大程度上是因为前凉根基未稳而西晋未灭的缘故。而此时象征正朔的中原为五胡所占据,加上前凉国力增强,亟须宣示自己继承晋室天下、与中原后赵誓不妥协的国策,伪造玉玺无疑是最好的策略。

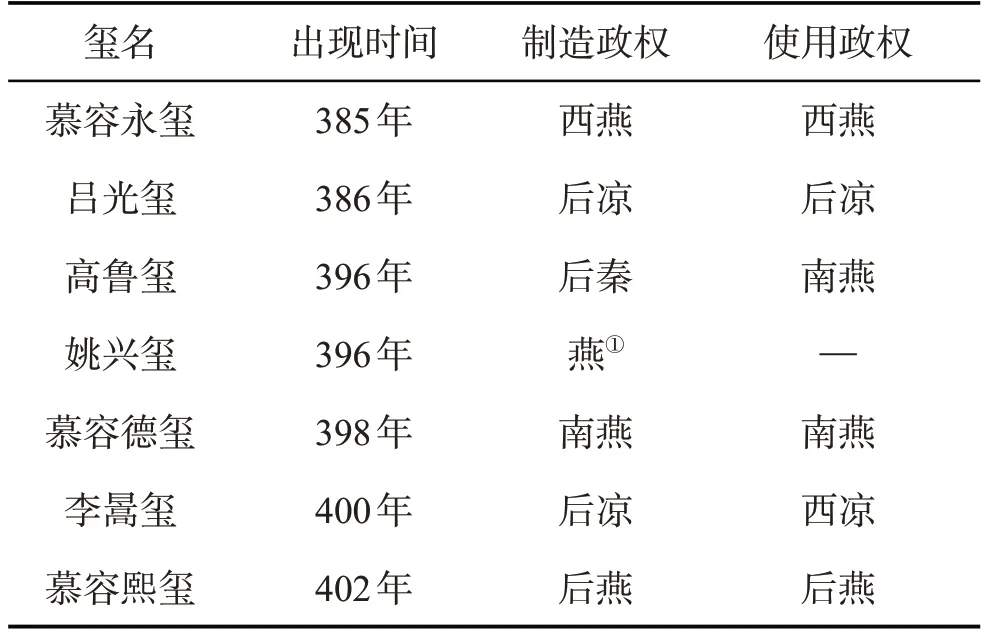

十六国后期,政权频繁更替,玉玺数量也随之增多。从公元385 年慕容冲称帝建国到公元402 年的18年间,先后出现7次玉玺伪造事件(表2)。

表2 十六国后期新出玉玺情况

慕容永玺是西燕皇帝慕容永所用之玺。中兴九年(394),西燕都城长子(今山西长子)被后燕慕容垂围困,慕容永遣子慕容弘向东晋求救,“并献玉玺一纽”。[9]1806关于该玺的渊源,史书并无记载,笔者推测该玺得于慕容冲称帝建国的385年,从前秦都城长安所获。因为当时称帝者多以获得玉玺为前提,无论是刘渊、刘曜、石勒,还是慕容俊皆如此,慕容冲也不例外。另外,前秦苻坚并未传玺于后秦,前秦之玺不知所踪,似乎印证了这一推断。

吕光玺是后凉皇帝吕光所造之玺,前后沿用15年,最终被吕光后杨氏所毁。吕光玺形制不同于传统玺,据《太平御览》引段龟龙《北凉记》载:“吕光时,州人陈冲得玉玺,广三寸,长四寸,直看无文字,向日视之,字在腹里,言光当王。”[14]3045吕光占据河西时,中原地区的后燕、西燕、后秦先后采用帝制。吕光为氐族血胤,偏居一隅,在正统的竞争中处于劣势,发现玉玺无疑是宣示正统性和天命所归思想的最好佐证。

慕容德玺有两钮,一为后秦太史令高鲁所送之玺(以下称高鲁玺),一为漳水所得之玺。后燕永康元年(396),慕容德获后秦所赠玺,图识秘文,曰:“有德者昌,无德者亡。德受天命,柔而复刚。”[9]3163慕容德得高鲁玺,幕僚劝其称帝,然而作为国家正统所在的慕容宝尚在人世,此时称帝难以服众。后燕永康三年(398),慕容宝为兰汗所杀,慕容德见称帝时机成熟,于是有了“漳水得白玉,其状若玺”[11]839的事件。

姚兴玺是后秦姚兴统治时发现于都城长安的玉玺,是后秦与后燕争夺中原统治权的产物。据徐坚《初学记》引王景晖《南燕书》载:后秦皇初三年(396),“长安渭滨得赤玺,上有文字,曰:‘天命燕德’”。[22]136此玉玺,应为忠于慕容燕的人士所作,选择后秦都城长安,不仅能宣示慕容燕政权乃天命所归,更能彰显后秦政权的不得人心,可谓一举两得。

李暠玺并非真正的玉玺,但它作为玉玺的象征,成为西凉政权标榜天命的主要凭信。据《晋书·李暠列传》:“初,吕光之称王也,遣使市六玺玉于于阗,至是,玉至敦煌,纳之郡府。”[9]2259李暠玺只是“玺玉”,在某种程度上具有玉玺的价值和意义。后凉吕光所买“玺玉”入西凉,是西凉李氏宣示继承后凉正统的主要手段,目的是在与同出后凉的强邻北凉、南凉和西秦的竞争中获得更大优势。

慕容熙玺是后燕皇帝慕容熙在位时发现的玉玺。熙平二年(402),“左部民得玉玺、玉鼎”。[23]38慕容熙在位七年,并未有“熙平”年号,此处“熙平”应为“光始”的之误,即公元402年。另据“昭文帝时,左部民得紫璧以献”,[14]3584可以肯定,两者所载为同一事,进一步证明了前说。

三 继承中国:十六国政权争夺与伪造玉玺的缘由

梁启超认为,历代王朝宣示正统的依据有六类:一曰得地之多寡,二曰居位之久暂,三曰前代之血胤,四曰前代之旧都所在,五曰后代之所承者所自出者,六曰中国种族。[24]108十六国政权大多得地寡、居位短,又多非“中国种族”,因而统治者尤“以秦玺为重”。[25]393若争夺无望或为形势所迫,甚至不惜伪造玉玺,借此标榜天命所归。

(一)十六国政权的封建化和对汉文化的接受

十六国政权的统治者虽多为胡族,但他们长期接受汉文化的熏陶,汉化程度较高。正如蔡美彪所言,他们“多已汉化或部分汉化,境内被统治的居民也主要是汉族居民,因而都采用汉族古代的国号作为自己的国号,以示承袭中原的历史文化传统”。[26]93如刘渊建立的匈奴政权以“汉”为国号,氐人苻健、羌人姚苌、鲜卑人乞伏国仁建立的政权都以“秦”为国号,实际上,它们的目的都是承继汉文化以宣示正统。[27]145

十六国统治者多数“虽非中国人,亦多有文学”。[28]111汉国刘渊“习《毛诗》《京氏易》《马氏尚书》,尤好《春秋左氏传》《孙吴兵法》,略皆诵之,《史》《汉》、诸子,无不综览”;[9]2645后赵石勒“雅好文学,常令儒生读《汉书》而听之”;[29]55前燕慕容儁“博观图书,有文章干略”;[12]199前秦苻坚很小便“博学多才艺”;[18]2488后秦姚兴时常与大臣“讲论经籍”;[9]2975前凉张轨更是“家世孝亷,以儒学著闻”。[11]888因此,一旦这些民族夺取政权,就会以各种文化措施来争取“正统”地位,进而表明自己尊奉儒道立国,符合中国“道相承,治相继”的礼乐文明传统。[30]

十六国统治者所仿效的儒家思想核心源于汉董仲舒所传春秋公羊学。《公羊传》提倡“王者大一统”,董仲舒将其发扬光大,提出“三统说”,其中有两点对十六国政权极力宣示正统影响甚大。一是董仲舒认为正统“居必于中国,内诸夏而外夷也”,这种以华夷之辨解释正统来源合法性的理论,对十六国时期的“五胡”政权造成了极大的心理阴影。二是董仲舒提倡“君权神授”,主张“王者必受命而后王”,[31]230强调改朝换代必须顺天应命,使得频繁更替的十六国政权对宣示天命特别重视。因此,十六国政权争夺和伪造秦汉以来宣示正统的神器——玉玺,是为自身承天命、得正统寻找理论依据。

魏晋时期门阀政治占据主导地位,为儒学的发展提供了新机遇。余英时认为魏晋南北朝时期出于门第社会的实际需要,以家族为本位之儒学进入光大时代。[32]399杜维明也强调居于统治地位的门阀士族带有明显的儒家色彩,使儒学在魏晋时期得以进一步发展。[33]150可以肯定,魏晋时期,儒学在中国传统文化中的主体地位得到进一步提升。随着两汉以来谶纬思想的继续发展和魏晋玄学的兴起,儒学增添了更多的神秘色彩。十六国统治者无论是直接以谶纬示神验,还是假托谶纬伪造玉玺进而宣示天命,都是借儒家文化标榜正统、巩固统治,相比而言,后者在当时更具影响力和说服力。

总之,由于董仲舒所倡导的“君权神授”和天命论,对受汉文化熏陶的十六国统治者产生了很大的心理影响,加上谶纬思想的发展和魏晋玄学的兴盛,使十六国政权意识到赢取自身政权的正统性、合法性对于实现和稳定汉地统治至关重要,对秦汉以来宣誓天命所归和君权神授的凭信——玉玺的重要性有了更深刻的体会,这是促使胡族君主们追逐“玉玺”以求正统的重要原因。

(二)胡族君臣的不自信和争取民族认同的努力

十六国政权虽先后立国北方,或得中原之旧都旧地,或受北方士大夫支持,然而东晋王朝作为司马氏的血胤,在当时汉族士人及普通民众心中仍然是无法逾越的正统所在,这给十六国政权的统治者们带来了极大的心理压力,造成了胡族君主的文化自卑,此举两例加以说明:

十六国统治者惯以“夷”“狄”“戎”自称。例如:西晋永嘉五年(311),并州刺史刘琨遭到汉国进攻,向石勒求救,石勒以“君当逞节本朝,吾自夷,难为效”[9]2715加以婉拒。后赵建武十一年(345),年仅8岁的苻坚要拜师学艺,其祖符洪曰:“吾年十三方欲求师,时人犹以为速成,况汝戎狄异类,世知饮酒,今乃求学耶?”[11]592后赵永宁二年(351),冉闵攻灭后赵,忠于后赵的羌人首领姚弋仲竟以“自古以来未有戎狄作天子者”[9]2961为理由,劝导诸子率部归晋,竭尽臣节。

十六国统治者表现出强烈的自我怀疑。西晋太康十年(289),慕容廆与众臣谋曰:“吾先公以来世奉中国,且华夷理殊,强弱固别,岂宜与晋国竞乎?”[11]499汉国刘聪灭晋后,大兴土木,廷尉陈元达进谏曰:“陛下之所有,不过(汉)太宗二郡地耳,战守之备者,岂仅匈奴、南越而已哉!孝文之广,思费如彼;陛下之狭,欲损如此。”[9]2664后赵建武元年(335),群臣劝进,石虎曰:“朕闻道合乾坤者,称皇;德协人神者,称帝;皇帝之号,非所敢称。”[11]436前燕元玺元年(352),前燕攻灭冉魏,臣僚劝进,慕容儁辞道:“吾本幽漠射猎之乡,被发左袵之俗,厯数之箓,宁有分邪?”[9]2834十六国政权对本民族文化的自卑和实力的不自信,促使他们对汉文化进行学习和模仿,正如日本学者川本芳昭所言:“(胡族)对汉文化存在某种情结或自卑心理。因为当时胡族文化的发展水平不如汉族文化、胡族在农耕化过程中表现出对自身文化的抛弃和自身文化的丧失及其与之相联动的,对汉文化的接受等。”[34]66

十六国政权或出身胡族,或偏居一隅,对本族文化极不自信,这对他们接受汉文化具有刺激作用,进而推动了他们对正统性的效仿和追逐。如慕容儁在群臣劝进时一再谦让,是因为这种“良好操守及谦恭态度有助于为新王朝确立正统,并赢得那些在前燕的诱人职位及对旧的西晋王朝眷恋间摇摆不定的汉家大族的支持”。[27]141面对竞争者的重重压制,一方面,各胡族政权通过汉化来标榜正统性,实现“夷而进于中国则中国之”[35]189的理想,力求在文化竞争中获得理论优势;另一方面,胡族君主希冀借助“玉玺”在汉族士人心中的地位,获取他们的智力和财力支持,从而在北方站稳脚跟、巩固统治。这成为十六国政权争夺和伪造玉玺的重要原因。

四 结语

十六国时期,玉玺数量众多,传承混乱,除秦汉魏晋一脉相传的传国玺及六玺外,还出现了伪传国玺及其他十三种玉玺和具有玉玺意义的替代品。秦汉传承的玉玺由西晋传入汉、前赵、后赵、冉魏等,并在冉魏灭亡后被一分为二,前燕虽获得六玺,但至关重要的传国玺却流入东晋,为此前燕不得不伪造传国玺,以宣示对北方正统的承继。这枚燕造传国玺后入前秦,苻坚死后不知所踪。由于十六国政权以获取玉玺作为受命于天、承继正朔的最高凭信,因此秦汉玉玺的传承十分重要。但是,当时南北对立,众国纷争,秦汉玉玺很难满足各政权的现实需要,故伪造玉玺、假托谶纬,成为无缘秦汉玉玺的各政权标榜正统的关键步骤。而玉玺的无限泛滥,也使其功能和权威受到影响,造成唐宋以后玉玺地位的下降。

十六国政权的兴衰与玉玺的得失息息相关。秦汉以来,玉玺作为君权神授的象征,深深扎根于汉族士大夫和普通民众心中,得玉玺者得天下,已成为各朝统治者创建政权和巩固统治的重要依据。匈奴、羯、鲜卑、氐、羌等民族,因长期与汉民族交往,对汉文化有较深的理解和感受,它们入主中原后,继承了汉族王朝崇尚和珍视玉玺的传统,对其展开积极争夺,并不惜造假制伪以张其势。这一举措确实有利于巩固十六国政权在北方的统治,加快了胡族政权的封建化进程和汉化进程,对于统一的多民族国家的构建、各民族之间的友好交往和文化互动都产生了重要的影响。