北齐“释迦牟尼说法图”中的“异兽”形象探源

文/图:马冲 广西艺术学院2020级硕士研究生

1958年,临漳习文乡太平渠出土的“释迦说法图”,主尊释迦牟尼素屏背光(背面为一佛二弟子),面部圆润饱满、作沉思状,袒露右肩,左手作与愿印,右手残破;结跏趺坐于仰覆束腰莲花座。侧畔为梵天和帝释天及弟子;正上方为飞龙与八个飞天,手捧从异兽嘴中吐出的蔓藤;正下方为双狮、仙炉、二力士。背面为菩提四树,并有九位佛陀坐于枝干莲台上,上三下五,最上方有圆形背光;树下为供养人形象。此石雕置于河北博物院“曲阳石雕”展厅中,代表了北齐中后期偶树背龛式石雕的经典范式。虽然异兽形象在整幅作品中占据较小位置,但北齐多幅石雕包含此形象,所以对其身份、来源问题及传播路线的探析尤为必要。

一、关于“龙树背龛式”命名的讨论

“龙树背龛式”命名与佛教造像的发愿文相关。北齐天保九年(558年)“张寄兴夫妻造思维像”发愿文为:“天保九年,岁在戌寅十二月庚申朔十三日,佛弟子张寄兴夫妻二人为亡息永康,息比丘神璨,敬造白玉龙树思惟像一区,以此微,使亡息舍此秽形,神游净境,又国祚永隆,边方宁太,现在己身,内外眷属,咸休斯。”同年,在“刘白仁造石弥勒菩萨像”后部刻发愿文:“天保九年十月八日,高贵安妻刘白仁为亡息高市兴造龙树坐像一区(躯),上为国家,右(又)为边地,亡者生天,见令(今)德(得)富。”[1]因而在现世民众的认知中,以“龙树”命名是普遍的。

2012年1月,邺城遗址北吴庄佛教造像埋葬坑得到发掘,多为汉白玉材质,造像时代主要是东魏北齐时期。其中“H1:1835,一铺七身造像。白石质,一佛二弟子二螺髻二菩萨背屏式造像”[2],该造像的题材、组合、“透雕龙树背屏样式”均为中晚期的特征。在何利群先生的两篇关于“邺城造像”的文章中,“龙树背龛式”多次出现,并认为与通常所见立面呈尖楣状、顶端前倾、边缘常饰火焰纹的青石或砂岩质背屏造像不同。[3]由于并不是邺城出土的树龛式造像都有飞龙的存在,前辈选择了对于文章有力的作品阐述,但并未细究以主要形式代表全部方式的可行性;再者,其文中亦有“日本东京国立博物馆藏北齐思维像”“邺城北吴庄出土中型北齐七尊佛像正面”、“北吴庄出土东魏武定二年和毗沙李迴香造太子思惟像”等等皆无飞龙。因而不知树龛上的“异兽”形象,对“龙树背龛式”造像的命名是极其不利的。中国美术学院李拓的硕士论文,则摒弃了“龙树背龛式”,而采用“双树盘枝式背屏”[4],也证明了前者在归类探讨时的局限性。李拓继承了李静杰先生与田军先生合作的《定州系白石佛像研究》一文中对背屏式造像的命名,即“定州系白石佛像的龙盘双树背屏承袭了金铜佛像式,龙树非龙华树,亦于弥勒信仰无关,双树应是菩提树,是悉达多太子修菩萨行而成佛,泛指与佛有关的树”。[5]关于树龛上的异兽身份及图像来源为本文下一节的核心。

二、“异兽”形象的身份及图像来源

不仅“释迦牟尼说法图”中有荣誉之面,在北齐天统五年贾乾德妻造双思惟菩萨像、1969年河北蠡县出土的北齐白石双菩萨思惟像、美国旧金山亚洲美术馆藏北齐“树下半跏思惟菩萨石雕像”、私人收藏的北魏石佛、辽宁博物馆藏隋代白石佛造像兼有“异兽”形象的狮面。在贾乾德妻造菩萨像中,尽管宝塔与异兽连在一起,但从东魏武定四年(546年)王元景造弥勒像、武定五年(547年)弄女造弥勒像、河北博物院藏武定八年(550年)的张道明夫妻造阿弥陀佛立像、临漳邺南城出土的北齐白石树冠屏成铺弥勒佛坐像、北齐思惟五尊像等,皆能析出宝塔莲花型底座与异兽是不同个体,二者是分离的。所以狮面的存在有其特殊性。

之所以说曲阳石雕主尊上部的“异兽形象”是荣誉之面,是因为其鲜明的狮面:一方面,东魏至北齐的石雕中的“蹲狮”与异兽相较,在图像特征上具有高度相似性。不论是曲阳修德寺遗址出土的东魏思惟菩萨像、武定七年(549年)郎市敬造观世音菩萨立像、两幅南宫后底阁村出土北齐一佛二弟子二菩萨残像、曲阳修德寺遗址出土的北齐弥勒佛坐像、天保八年(557年)张零根造佛三尊像、唐县大寺城涧村出土北齐天统三年(567年)邸道洛造双观音菩萨立像、北齐双思惟菩萨像、滦城出土北齐思惟菩萨坐像,还是北齐镂雕弥勒七尊像,都显露相似的征候。

另一方面,“荣誉之面图案与世界各地的艺术有相通之处,就像古希腊神话中的蛇发女妖的头、古埃及的响尾蛇及东南亚艺术中的卡拉”[6]。据《莲花往世书》(Padma Purana)记载:荣誉之面与湿婆相关,恶魔阉烂达罗(Jalandhara)屈服于伪装成赐福的诅咒而永远吃下自己的身体,因此只留下狮面的头部。然在印度史家海因里希·齐默(Heinrich Zimmer)看来:“狮面与罗睺(Rahu)相关,这从尼泊尔尼瓦里绘画(Nepali Newari paintings)中得出”[7]。狮面(Simhahamukha)通常具有捍卫与驱邪功能,“与太阳密切相关,往往见于湿婆庙的山墙、诸神腰带扣上表现的主题、庙墙、神像的光轮及拱门”。[8]在孔雀王朝第三代皇帝阿育王时期,属于宫廷艺术的狮子柱头是与政治王权紧密结合的反映,如萨尔纳特考古博物馆藏狮子柱头。西晋竺法护译《正法华经》中有:“又睹诸佛,而师子吼,演说经典,开阐法门,消除众生,无数之秽”。[9]狮通常以师代之,寓意佛陀讲法的威严、神圣与力量。

为更好说明北齐邺城出土的“释迦牟尼说法图”中的异兽形象为荣誉之面,我们需要比对印度美术中的狮子形象。桑奇大塔作为印度早期佛教艺术的作品,其南门列柱两侧有四只一组、臀部相对的狮子,其程式保留了阿育王时期的柱头特征;而东门横竖列柱节点的位置亦有长有双翼、三只一组的狮子,并以中间的狮子呈中心对称分布。中央邦乌陀耶基里石窟(Udaygiri cave)4号入口处的狮子主题、随后平行发展的植物形态的摩伽罗(Makara)及桑奇窣堵波3号中的人物形态,皆能看出不同的狮面形象。在桑奇窣堵波3号的唯一门道底部的框缘,巨大的浮雕面板显示出连续的线性植物图案,意思是:“如愿以偿的魔法植物,从大肚侏儒的嘴里冒出,他两只手握住植物,也有飞翔的矮人散发自己的植物,或可理解为吞噬它们。它们代表原点和最终点,或自然元素与自然本身。”[10]

在某种意义上,北朝石雕中的异兽形象与其嘴里吐出的植物及飞天手捧的蔓藤应借鉴或继承了印度美术中桑奇大塔的格套。异兽形象当为荣誉之面,而飞天手捧之物并非学者们所认为的璎珞及娱佛的功能。桑奇大塔西门的三只狮立于棕榈枝,中间为正面直视观者,侧畔是横向绘制,其面部与北朝石雕中的蹲狮与异兽形象具有极高的雷同性和程式化的特征,两者之间的关系毋庸置疑。从单一的劳里亚·南丹加尔石柱的狮子柱头到萨尔纳特狮子柱头中的四只一组、面向四方,至狮子与植物图案的混用,使得狮子在门拱最高中点的位置及火与宇宙的内涵得到强化。关于荣誉之面出现的最早时间,我们无从得知,但当桑奇大塔2号在公元前115至200年,此主题已在大众的视觉词汇中流行。在早期历史时期,“无论人们坚持何种信仰,每个人都可以关联通用视觉词汇,在寺院与平民之间建立联系”[11]。

释迦说法图 临漳县邺城遗址出土 北齐(河北博物院藏)

贾乾德妻造双思维菩萨像 北齐天统五年 来源:《曲阳石雕》

除桑奇大塔外,贵霜时代的犍陀罗艺术与笈多艺术中同样存在与北朝飞天手中所持相似的蔓藤:如1世纪或2世纪,贝格拉姆出土的现藏于喀布尔博物馆的“塔门下化妆的女人”门楣上方三个侏儒玩耍之物。[12]笈多时期,荣誉之面被大规模地用于寺庙的建筑装饰中,如笈多时期的列柱,展示的是独立的狮子图案,三狮一组。维迪沙地区博物馆塔门的狮面,其底部亦有两个荣誉之面,并有植物从其嘴中喷出(嘴巴是两个相反方向植物主题的源头),在边缘位置有蹲狮和孩提。虽然朝代晚于我国南北朝时期,但足以证明,白玉石雕中的异兽形象为外来文化影响的结果。

张道明夫妻造阿弥陀佛立像 景县董文治捐 东魏(河北博物院藏)

郎市敬造观世音菩萨立像 曲阳修德寺遗址出土 东魏(河北博物院藏)

综上所述,北齐时期的“释迦牟尼说法图”与“贾乾德妻造双思惟菩萨像”中的异兽应为“荣誉之面”,其与飞天所持之蔓藤密不可分,一同构成了兼具动物形态与植物形态的狮面,这是一个独立而复合的主题。中国的曲阳石雕、青州佛像都不是孤立于世界其他地区的艺术形式而独立存在和发展的,北朝时期的佛教造像不论是在面部特征、背屏、着衣、蹲狮与神炉的配置,都有鲜明的外来元素。学术界普遍承认:北齐新样式佛像的源流来自4~5世纪中印度笈多王朝时期盛行的马图拉造像艺术,南朝在此传播过程中起了至关重要的中介作用。[13]而荣誉之面正是在这样背景下被移植入中国式造像中,并影响了隋唐时期的佛教造像中的异兽形象,即陕西汉唐石刻博物馆的“唐皇帝皇后供养经幢构件”中异兽吞噬双龙的形象,因为左右为蹲狮加中部荣誉之面的程式与北朝时期的石雕接近,故此认为其受到前代艺术形式的浸染。而青州出土,现存于山东博物馆,建于唐天宝二年(743年)的“杨瓒造龙虎塔”的门楣处有荣誉之面,且从嘴里散出植物纹饰,并在终点两侧有摩伽罗,亦受到笈多王朝时期佛教艺术的影响。北朝时期曲阳与青州佛教造像的联系,“或是曲阳工匠迁移至青州,从而将造像工艺风格带到当地的结果”[14]。

三、荣誉之面传播路线的探讨

文化、艺术从不是自己传播,都是人作为媒介进行地域间的流动、播布,必须了解其怎样或如何进入北朝时期,才能试图回溯人类历史交往的真相。关于曲阳石雕、青州造像,普遍的共识是受到笈多王朝的影响,这一点颠扑不破。而外来因素的传播路线却值得商榷,罗世平先生认为:“5~6世纪的齐梁之际笈多式佛像由南海诸国频繁传入南朝,萧梁的建康是南传佛教样式进入中国的第一站。爪哇和扶南都是与南朝频繁往来的南海古国,尤以扶南与萧梁交往密切,在南传佛像图本中,扶南的因素占有更大比重。”[15]换句话说,作者承认南传佛教经斯里兰卡,到缅甸、泰国、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚,由南朝时期的国都建康进入的路线。在韩茗关于“六朝铜香薰和熏香习俗”的研究中认为:“六朝地处江南,故依赖于海上交通。因汉代通西域的陆路一度受阻,西域使者后改由海路经交、广而来,再经内陆水路到达建康”[16],作者肯定了国都在文化交往中的重要性。当然杨泓先生、金维诺先生、何利群先生亦表达了相似的看法,即南朝在佛教造像在北传时的作用。根据暹罗、柬埔寨、印度尼西亚所留存的图像资料看,卡拉流行的时间明显滞后于北朝时期,却与唐代时期的佛教作品具有相似的年代,所以至少在北朝时期,荣誉之面的流行并非通过南传佛教的北传进入我国,而应有另外一条路线,从印度北部传出,自西向东传入北魏的国都平城。

双思惟菩萨像 曲阳修德寺遗址出土 东魏(河北博物院藏)

镂雕弥勒七尊像 临漳县邺城遗址出土 北齐(河北博物院藏)

(一)东南亚诸国的卡拉形象

缅甸的苏拉曼尼(Sulamani)是蒲甘王朝的产物,建于1183年,神庙的壁柱和门楣存在荣誉之面,以代表时间和永恒之间的门槛,通常与摩羯、那伽、植物等装饰元素并置。南帕耶寺是阿奴律陀统治时期(1044-1077)所建,在神龛前面是入口大厅,顶部为希诃罗式建筑(Sikhara),底部上方的腰间是桓娑图案(Hamsa Motif),被视为主神梵天之智慧者,是联结、平衡和生命的体现,除此之外,在窗户两边向下的三角形,有一张恶魔的脸,代表自然本身。与前文中桑奇窣堵波3号的荣誉之面的功能和意义相仿。柬埔寨暹粒的神牛寺(Preah Ko)是因陀罗跋摩一世(877-886)在879年,于古高棉首都诃里诃罗洛耶(今罗洛士)所建,献祭给他的守护神湿婆,在东北神龛门楣处有“卡拉花环”[17],中部为狮面的卡拉,嘴部喷出类似大象鼻子的藤蔓,上方为一排骑手,而下方是骑着那伽的勇士,两侧各有站在摩伽罗身上的战士。在881年建造的巴荣寺(Bakong)、893年建造的罗雷寺(Lolei)、953年建造的东梅奔寺(East Mebon),及位于吴哥城北20公里的女王宫,其门楣亦有卡拉花环的存在。

罗雷寺门楣 来源:亚洲历史建筑网站

暹罗呵叻地区的班邦寺(Ban Phluang)是国王优陀耶迭多跋摩二世在1050年所建,寺庙为典型的巴普昂风格(Baphuon),在东南门楣有奎师那(Krishna)驯服迦利耶的场面,

毗湿奴的化身立于卡拉上,在这里,中心位置被主神与蛇王占据。11世纪玛穴寺(Muang Tam)北塔的东门楣有卡拉花环,卡拉怒目、张大嘴巴露出十颗牙齿,两只小手握住两个无头的摩伽罗,并通过植物延伸到门楣两侧的角落。另外,阇耶跋摩六世(1180-1107)所建披迈寺(Phimai)主入口处及北部空地的一组来自于普拉萨县拜比柯寺(Bai Baek)的独立门楣亦有卡拉图像。印度尼西亚卡拉最早显露于中爪哇时期的坎蒂(Candi)和壁龛上,即以迪恩高原(The Dieng Plateau)8世纪早期的“阿朱纳寺庙群”(The Arjuna Temple Group)为先,接着是迪恩高原以东的翁阿兰(Ungaran)山腰和硫磺温泉发展起来的“九座建筑”,亦可称为“格东松戈群”(The Gedong Sanga Group),它们大多建于公元730~780年。总的来说,不论是缅甸、柬埔寨、泰国,还是印度尼西亚,其卡拉结构的崭露都是在8-9世纪,明显滞后于北朝时期的荣誉之面,于是不可能沿着南传佛教的路线踏足南朝的建康,此为其一。

彩绘白石弥勒佛坐像 灵寿县幽居寺塔 北齐(河北博物院藏)

北魏254窟中心柱正龛交脚弥勒像 来源:《数字敦煌》

其二,当我们回溯学者们在证明南朝的重要地理位置所援引的文献看,不论是《续高僧传》中对法显于公元410年到狮子国的记载、《宋书·夷蛮传》中对狮子国国王刹利摩阿南遣使进贡场面的描述、《南史·夷貊传》对南传螺发佛的记录,还是《资治通鉴》中对大同三年南北通好的阐释,都无法作为直接证据证明荣誉之面从南海流入建康,但却见证不同国家交流与提供南海诸国佛教造像的传入信息。

其三,在5世纪亚非欧宗教传播路线中,存在四条路线:“一是从桑奇北传、过印度河经中亚、西亚到敦煌,再至北平;二是从印度东北部库西纳加拉向卑谬、素可泰、曼谷、婆罗浮屠传播的路线;三是菩提伽耶、桑奇向康提的散布;四是从库西纳加拉经峨眉山、五台山、北京到庆州、京都、奈良的路线。”[18]在5世纪的亚欧民族大迁徙中,确实亦有大月氏诸部落从敦煌出发,经阿姆河、过恒河到达笈多王朝的华氏城。[19]况且南北朝时期,占据中原北方的鲜卑统治者,不仅与南朝处于敌对状态,而且与其背面的柔然汗国,也经常兵戎相向。[20]

(二)敦煌石窟与中原北朝造像的一致性

在敦煌早期石窟中:壁龛龛楣、莲座、主尊身侧的蹲狮形象及壁画中的舍利塔图皆显示出与北朝曲阳石雕相似的面貌。艺术、文化的传播都不是单线的、由中央到地方,实际上是相互影响与交融的混合物。恰如蒲慕州论及先秦与汉代的民间信仰:官方宗教的目的是求统治者所代表的国家的福祉,而民众是通过经由人外力量(祖先、神灵崇拜)得到个人或家族的利益。[21]由官方的信仰不可能不与民间信仰相互交织,我们不能简单认为民间信仰与知识分子或上层阶级的信仰无关。曲阳石雕虽靠近中原,但其代表的是普通民众的心理诉求,即逝者托生西方极乐,生者寿命延长、无灾无难、所求如意。当我们与敦煌北朝时期的美术作品作对比时,可见二者的相通之处。

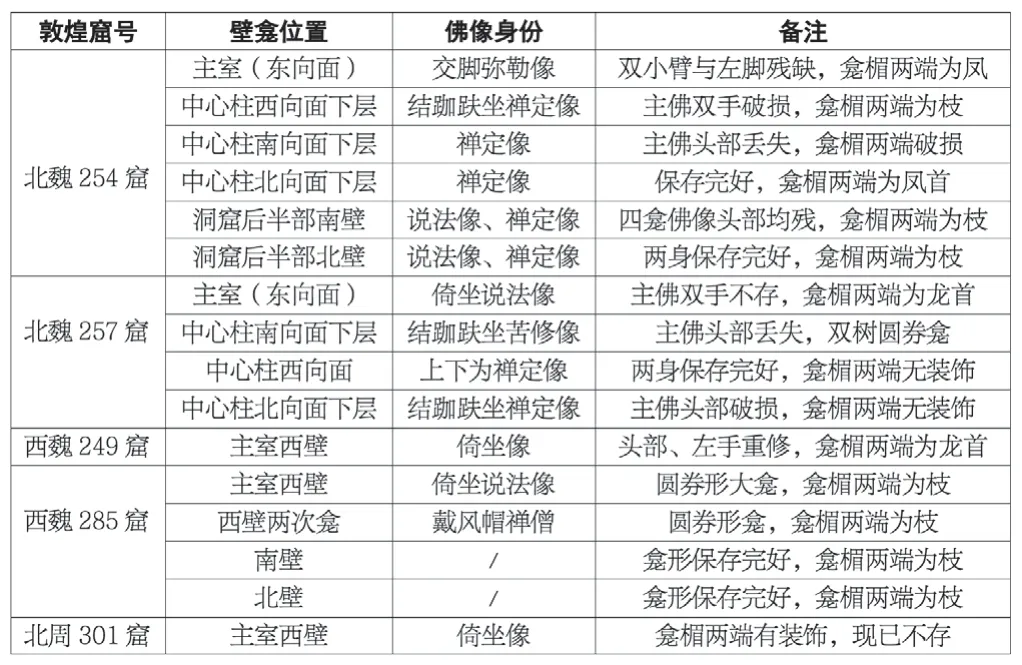

莫高窟北魏254窟中心塔柱四面开龛,主室交脚弥勒龛与其余三向面下层圆拱龛的龛楣,洞窟南北两壁上端各开的四个圆拱形龛龛楣;北魏257窟为中心塔柱窟,塔柱四面开龛,主室龛楣与中心柱西向面上下两层及南向面、北向面下层圆券龛龛楣;西魏249窟西壁开一圆券形龛,主尊为善跏坐佛像;西魏285窟西壁开三龛,主龛善跏坐佛与两次龛禅定僧的龛楣,及南、北壁各开四间小禅室的龛楣;北周301窟主室西壁倚座佛壁龛龛楣;隋代302窟、303窟、390窟、420窟壁龛龛楣皆显示出与灵寿县幽居寺北齐龛楣的联系(表1),但在莫高窟初唐57窟、220窟、321窟、322窟等唐代石窟的龛楣,于视觉层面上发生本质变化,“展现了佛教和佛教艺术全盛时期的面貌”。[22]

北魏254主室楼阁式三重塔 来源:《数字敦煌》

表1 莫高窟北朝时期壁龛龛楣、位置汇总

不管是敦煌北魏窟还是中原地区石雕上的佛塔,“塔刹顶端皆绘三宝珠或三叉装饰,这种象征意义与形式都来自中亚地区,若敬信佛法,就要右绕佛塔,礼拜三宝”[23],如莫高窟北魏254主室南壁“降魔变”的右侧绘本生故事画“萨埵舍身饲虎”,其上段东部画父母报尸痛哭及起方形楼阁式三重塔供养,塔身西面开门。总之,不论是东南亚诸国流行的卡拉图案与北朝树形背龛中荣誉之面相比的滞后性,援引文献的证明南朝在佛教交流的重要性之局限性,5世纪亚非欧宗教传播路线的广泛性,还是从敦煌莫高窟早期窟中的圆拱形龛楣、独立单瓣拼接成的莲座、俯视视角与塔刹的三叉装饰、蹲狮形象看,皆展露出与曲阳石雕部分特征一致:说明当时荣誉之面的传播路线,可能并非与南传佛教一致,经斯里兰卡、过海南诸国进入建康。

结论

河北博物馆藏临漳邺城遗址出土的“释迦牟尼说法图”当为“荣誉之面”。首先,关于狮面所构成的树形背屏的命名有商榷的空间。其次,根据馆藏其他曲阳佛教造像中的“蹲狮”、宝盖与狮面皆是独立个体,此异兽形象即狮面。当我们与印度佛教美术诸如桑奇大塔中诸儒与植物纹样、央邦乌陀耶基里石窟的狮子图像、笈多时期的寺庙建筑与装饰相比,贵霜时代的犍陀罗艺术和笈多艺术中存在与北朝飞天手中所持相似蔓藤,可得出异兽的身份为狮面,而源头可以追溯到桑奇大塔及犍陀罗、笈多时代的造像风格。最后,狮面的传播路线并不是与南传佛教的路线一致,不管是泰国、柬埔寨、缅甸、印度尼西亚的卡拉形象,都是盛行于8~9世纪,明显滞后于北朝时期,且5世纪亚非欧宗教传播路线的广泛性,还是敦煌早期石窟与曲阳石雕的部分特征的相似性,都彰露出从印度北部出发、经中亚西亚,过敦煌到达平城的路线。

注释

[1]北京故宫博物院官网“刘白仁造石弥勒菩萨像”的描述,由冯贺军先生撰稿。

[2]中国社会科学院考古研究所,河北省文物研究所.河北临漳县邺城遗址北吴庄佛教造像埋葬坑的发现与发掘[J].考古,2012(4):3-6.

[3]何利群.北齐“龙树背龛式”造像的技术传承与构图特征[J].中原文物,2017(4):73-78.

[4]李拓.东魏北齐双树盘枝式背屏佛造像研究[D].杭州:中国美术学院,2019.

[5]李静杰,田军.定州系白石佛像研究[J].故宫博物院院刊,1999(3):66-84.

[6][7][10][11] Archishman Sarker. The Kirtimukha in Ancient Indian Art and its Association with the ‘grotesque’[J]. The Chitrolekha Journal on Art and Design, 2020,4(2):1,2,6.

[8][德]施德伯格.印度诸神的世界—印度教图像学手册[M].范晶晶,译.上海:中西书局,2016(3):232.

[9]中华电子佛典协会(CBETA).大正新修大藏经.第九册No.263正法华经.106-107.

[12]王镛.印度美术[M].北京:中国人民大学出版社,2020(6):45-90.

[13]金维诺.南梁与北齐造像的成就与影响[J].美术研究,2000(3):41-46.

[14]宿白.青州龙兴寺窖藏所出佛像的几个问题:青州城与龙兴寺之三[J].文物,1999(10):44-59.

[15]罗世平.青州北齐造像及其样式问题[J].美术研究,2000(3):47-52.

[16]中国社会科学院考古研究所,广西壮族自治区文化和旅游厅,广西文物保护与考古研究所,编.汉代海上丝绸之路考古与汉文化[M].北京:科学出版社,2019(8):438.

[17]荣誉之面在印度艺术中是狮面形象,而在东南亚称为卡拉,通常以与摩伽罗(makara)、蔓藤构成寺庙的门楣,代表火(宇宙)与水的内涵。

[18][19]张芝联,刘学荣.世界历史地图集[M].北京:中国地图出版社,2019(4):30 ,35.

[20]荣新江.丝绸之路与东西文化交流[M].北京:北京大学出版社,2015(8):3.

[21]蒲慕州.追寻一己之福—中国古代的信仰世界[M].上海:上海古籍出版社,2007(3):231.

[22]段文杰.唐代前期的敦煌艺术[J].文艺研究,1983(3):92-109.

[23]孙儒僩,孙毅华.敦煌石窟全集·建筑画卷[M].北京:商务印书馆,2001(12):28.