黎锦纹样的造型结构与造物思维

文/图:符攀婵 清华大学艺术学博士

一、导语

黎族没有遗留下来的书写史料,黎族工艺品也多是草本,连黎陶经过些许岁月也会再次变为尘土。黎锦纹样是黎族妇女以点、线、面为基本元素,通过提花、绣花、扎染等技艺展示的装饰语言。大多是对黎族生存周边的生态环境、生活环境当中所听、所见、所想的抽象和具象的有序提炼。具体可分为宇宙纹、人纹、动植物纹和生活用具纹、生活场景纹等等。这些纹样与透视成像不同,采取的是一种独特的平视法,以平面展开的形式来表现万物。人纹多以正面平视法,动植物多以侧面平视法,在使用象征手法的时候,对物象的局部特征进行基本观念意识的平视组合或者突出某一特征的呈现。目前黎锦纹样的研究正处于询问命名和解释意义阶段,少有从规律性角度对黎锦的构图以及创意意义进行进一步的挖掘。

黎族纹样最初的功能是实用,逐渐才过渡到审美。在其历史过程中一些图像形成约定俗成的共同认识,成为一种符号,这种符号按照一种程式进行排列组合后,成为思想的表达。黎锦纹样主要由直线与斜线构成,从黎锦纹样中,我们可以感受到黎族追求平衡的审美心理。

从实用到符号化再到审美,纹样的符号意义更多地被象征的寓意所取代,纹样反映先民的自我认知,为人类的想象力塑形,透过黎锦纹样还可以了解黎族的文明和文化历史。黎族纹样题材大致包括几何纹、动物纹、植物纹和综合多样化纹等。我们可以假设这些纹样经历发展的时期是几何纹时期、动物纹时期、植物纹时期再到综合纹时期这个过程。这样的过程和中原地区的新石器时代几何纹是主流,夏商周多动物纹,隋唐时期以植物纹为主,往后的时期则以综合纹样为主的发展过程相似。黎锦纹样因为没有文字记载,也没有图谱流传,我们大致认为黎族纹样也大致经历这样的发展变化过程。黎锦的发展一直到“文化大革命”之前汇集历史各个时期的纹样,形成黎族图式的复杂样式,包括抽象的和具象的,现实的和幻象的。风格是文化的外在表现,图式纹样题材的选择,实质上是黎族人赋予黎锦以“人的思维”,使之从纯粹的物质上升到精神和意识的维度,成为黎族社会的主要文化产物。

二、黎族纹样的题材类型

鱼纹:鱼纹何时融入黎族服饰中,又是以何种含义融入的?因无确切的材料佐证而无法定论,我们只能从母系氏族社会中鱼纹最早的用途和含义来进行推证。海南岛为我国南方新石器时代文化的重要组成部分,鱼纹的含义和用途可能延续着母系氏族社会的观念,特别是当鱼纹被赋予吉祥意义之后,人们更愿意接受这种新的内涵,不再去深究它本原的意义,从而使鱼纹最早的用途和内涵渐渐淡化了。

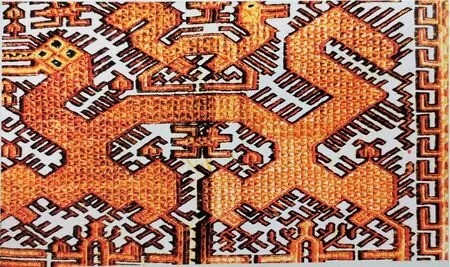

龙纹:黎锦龙纹是英勇权威和尊贵的象征,集传神、写意、美化于一体,黎锦上龙的形象或爬行、或蜷曲交缠,变化无穷,极具装饰感。黎锦传统龙纹分为正龙、团龙、盘龙、坐龙、行龙等各种造型和姿态,并通过各种应用表现成为黎锦纹样中的经典图案样式。黎族的润方言地区传统龙纹集蛇身、鱼鳞、蜥腿、鹿角、鹰爪、蛇尾等形象为一体,类似于春秋战国时期的龙纹,是一种意象化造型图案,黎锦龙被上的龙纹结合织绣等工艺,呈现出精美绝伦的艺术样式。

凤纹:凤纹也称凤凰纹、凤鸟纹。黎族的传统凤纹讲究“对称”,黎族的凤纹与龙纹在造型上相似。

龙纹 来源:《黎族传统织锦》

动物纹—游水龟纹

几何纹:几何纹指自然界的原生形态,如动物、植物、人物等,经抽象变形成类似几何形的纹样。几何纹是新石器时期的主流,目前黎锦的大部分几何纹原始的符号化内涵已经被淡忘,从纹样上我们可以看出是早期人类的意识创造。

海南岛的黎族腰织机由于生产技术、生产环境、生产工具的因素制约,只能通过经纬线交织的编织技术,织造出简单的几何纹和类几何纹,多以直线、斜线为主。黎锦的几何纹和类几何纹具有强烈的符号化内涵,是人类对于形式美的认识,对外部环境的有意识创造。黎族妇女靠自己对生活的想象力,通过黎锦的几何纹组织结构,织出黎族的美与文化。

人纹共形纹

动物纹:动物纹源自于先民对自然的敬畏,希望获得超出人类身体极限的动物跳跃、飞行、游行的能力和力量,于是在动物纹上倾注自己的情感,这些纹样不只是现实世界的动物,还有臆想出来的具有超能力的动物(比如鱼龙纹、猿龙纹等),将这种动物纹样穿在身上能起到吉祥的寓意。各式各样的动物纹样在黎族织锦纹样中占有重要地位,黎族妇女以丰富的想象力,运用展示象征的手法、大胆夸张的构图方式,将自然界和生活环境映照到黎族织锦上来,以动物的动态属性、外表属性为基础,大胆用色、大胆构图,通过艺术的想象力在黎族织锦上织绣出富有生命力的动物形象,这些纹样在图式的系统中更有张力和传播力。

大力神纹 来源:《中国工艺美术丛书:中国少数民族染织织绣篇4—广东黎族染织刺绣》

舞蹈图纹 来源:《黎族传统织锦》

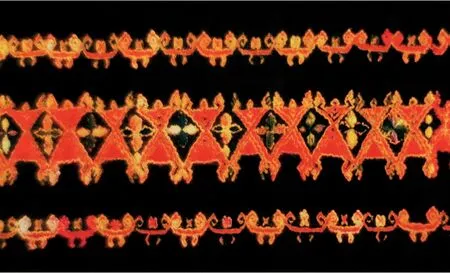

婚礼图:婚礼图是黎锦纹式中最具有连续运动构图的图式,其展示的内容主要是黎族特有的风俗婚礼,主要流行于哈方言地区,色彩以黑色为底色,金黄色和红色相间使用,构成了婚礼的喜悦和喜庆。婚礼图中形态各异的人物形象代表着黎族婚礼中不同的角色、花轿中的美新娘,送亲队伍举火把的兄弟,陪同送亲的姐妹,跳舞奏乐的乐队,村中有威望的大姐或者家族中年长的女性。迎亲队伍与送亲队伍按照黎族风俗有序地排列和出现在黎锦当中。

人形纹:人形纹是黎锦纹样的基础纹样之一,造型千变万化,按类型可分为连续人纹、单独形人纹以及综合形人纹。连续性人纹,在黎锦当中经常出现,一般通过单个人纹的连续排列来形容人数众多,场面热闹。单独形人纹多为王纹、大力神纹、孕母纹等,单独人纹多表示地位以及重要性。不同方言区的人形纹各异,却又有相通之处,各有特点,风格各异,是区别不同方言区的标志之一。综合性人形纹则多表示人与环境、人与动植物的互动场景,比如人与祖宗纹表现宗教信仰的图式场景;人与鹿纹、人与牛纹表示劳动场景以及风俗习惯的图式场景;人与龙纹表示神话传说的图式场景。人形纹使得黎锦图式更具社会属性,向世人呈现黎族社会物质生活和精神生活的场景。人形纹是人类自我认知的一种艺术创作。

独立人形纹可指向多元的对象,包括人、神、鬼等。在很多的著作当中经常把蛙形纹当作是人形纹的基础,以此阐释族群对于生殖的崇拜。在黎族纹样中,情况未必如此。黎族人形纹分秩序,有等级。神、人、鬼各属于不同的形象表现。人形纹中人们比较熟悉的是大力神纹。大力神纹构图饱满,用色独特,金黄色与红色的搭配给人制造一种崇高感。除了大力神纹,还有孕母纹,看似独立人形纹,但是在母纹中含有子纹。孕母纹多为红色,意寓吉祥健康。还有一些看似独立的人形纹,实际上是“共形”与“借形”,一个头部多重身体,这是黎族人形纹的一大特色,利用形的叠加表示“多”,在有限的构图空间中制造出更宽阔的信息域。由此可以看出黎族人的“观看”是部分代替整体,在表达的时候是统一的输出,在黎锦上“以偏概全”的表达是一种抓住事物主要特征的优化表达。

综合人形纹主要表现的是人与环境互动关系的图式,相比于独立人形纹,综合人形纹样往往具有交代时间、地点和事件发生的意味。例如牛耕图将人纹、牛纹结合起来,或者是人纹、牛纹、生产用具结合起来,反映劳动生产的场面。人纹与牛纹、生产用具纹构成动态趋势的构图,将生命力与劳动活力结合起来,反映了黎族人的生产劳动场景和生产劳动热情。纺织纹与狩猎图相互联系,反映的是“男猎女织”的田园生活场景。是通过“以偏概全”的方式来展现整体图式。纺织图采用“齐式平视体”[1]的构图法,再现黎族姑娘在黎寨中纺织的经典场景。狩猎图描绘打猎归来的喜悦图式,也有“以偏概全”地用猎人家里挂着一定数量的猎物骨头来表示此人为村中的好猎手。

舞蹈图:舞蹈图往往由多个纹样构成,反映了黎族三月三载歌载舞的图式场景,黎锦舞蹈图式与华夏文明早期的舞蹈图类似,表现的是人与人手拉着手共同舞蹈。看着舞蹈图我们能感受到舞蹈中一致的步调与整齐的节奏,这是早期人类围着篝火共同庆祝狩猎与农耕丰收的舞蹈,也是早期人类围坐篝火踏着节奏恐吓猛兽的场景。从黎锦的舞蹈图式中,我们可以得到黎族舞蹈起源的些许线索。

植物纹:植物纹在黎锦图式中多处于陪衬,是黎族先民对形式美感的探索,也是黎族群体自然崇拜的生动表现,黎族五大方言妇女服饰中都存在不同式样的植物纹。这些植物纹常与人纹、鸟纹搭配,构成黎族人民生产生活面貌的完整图式。黎族人民生活在热带山区,花草树木和藤类植物繁多,黎族妇女观察各种植物如槟榔树、木棉树、木棉花、龙骨花、竹叶花等形态并将之纹样化,这些纹样的装饰性强、审美价值高、视觉效果好,也容易识别,逐渐变成区别氏族部落标志的纹样。这在哈、杞方言地区妇女服饰中表现明显。如:杞方言地区妇女上衣背后常绣有代表族系标志的长柱花、短柱花等;哈方言地区社会中常有与氏族部落相符的称谓,如木棉的孩子、香蕉的孩子、竹的孩子等氏族称谓,每个氏族部落都会有相应的图腾标志(某些植物纹样),这些图腾标志纹样常绣于妇女上衣的后背等处,作为区别不同氏族部落的标识。这是自然崇拜、图腾崇拜等意识在织锦及服饰上的具体表现。当然,并不是所有的植物纹都有崇拜的意味,一些植物纹是黎族妇女通过日常观察创造出来的普通纹样,没有特殊的象征意义,只是对自然界事物的艺术反映,它充分体现了黎族妇女富于创造的聪明才智。

植物纹—茂盛花纹 来源:《黎族传统织锦》

蛙纹 来源:《黎锦》

蛙纹:蛙纹是黎锦图式中的常见纹样,原始蛙纹代表着黎族人原始的集体无意识生殖崇拜,五大方言区均出现蛙纹样。主要有三种类型的蛙纹,分别为“单独蛙纹”,这种蛙纹多以一个单独的蛙形象出现,有时候是单独蛙纹连续排列出现;除此之外的“对蛙纹”,其主要特点是两个青蛙共用一个局部,还有的是人与蛙共同出现;第三种是“组合蛙纹”,其特点是多只青蛙通过抽象的方法组合在一起,形成复杂的连续几何组合,一般很难辨认出来,多以“菱形格”为基调。黎锦中往往复杂的连续几何组合纹样都由抽象蛙纹的形式构成。

黎锦蛙纹大多采用抽象的表现手法,生动而夸张,它经过几何化处理,往往表现出蛙人纹的特征,人头蛙身,四肢弯曲如蛙足状。在黎族五大方言区中,赛方言区妇女筒裙中多见以几何线条表现的抽象蛙纹,哈、杞、润、美孚等方言区妇女筒裙上既有抽象蛙纹,也有由人和蛙肢体结合而成的蛙人纹、蛙肢纹、变形蛙纹等。

据考古学研究发现,蛙纹是中国母系氏族社会文化遗存中的基本纹样,最早产生于新石器时代早、中期。蛙纹在“河南省渑池县的仰韶文化、河南陕县庙底沟文化,陕西省华阴县西关堡文化、临潼县姜寨文化,甘肃省马家窑文化、青海省乐都县柳湾文化”[2]中都有考古出土发现。我国西南部许多少数民族也都有对蛙的崇拜,实则是对繁衍与多子的祈求。黎族社会中现存的蛙纹,也是由蛙崇拜观念演化而成的纹样,应该是新石器时代古人类蛙崇拜观念的一种遗存,在社会不断发展演变中,蛙纹被黎族人民赋予更丰富的内涵,从而得以在黎族社会中长期保留下来。

三、结语

黎锦纹样凝聚黎族妇女几千年流传下来的智慧,是黎族人民工艺、生活、生产、信仰、艺术以及宗教的精神内涵缩影。黎锦纹样在视觉构图上多采用散点透视、平面铺开的方式来表现复杂的场景和物象,是一种与焦点透视相区别的艺术呈现方法,采用多视点、多角度、全知视角、全面铺开的方法来呈现物象,具有强烈的整体视觉感。黎锦色彩鲜艳,色彩对比鲜明, 黑、黄、红、蓝、白是主色。单一纹样反映的是生活中的单一事物,复合纹样主要反映人与自然的关系,如劳作、狩猎;人与社会的关系,如婚礼、祭祀等。相对来说复合纹样把握世界更为多元。黎锦纹样的构图多以“菱形”为基调,以斜线为构图元素。菱形与斜线的使用主要与黎锦的纺织技艺有关,技艺决定艺术形式。黎锦纺染织绣技艺决定了黎锦纹样的艺术表现形式是简化以及抽象,是对物象过滤后的艺术呈现。这样的呈现分为两种,一种是对物象进行直接的摹写,另外一种是抽象后的视觉记忆。黎族纹样形式讲究对称和稳定,纹样的色彩、结构、大小、构图相互协调,人与物、人与人之间,两两对应并息息相关,这表明了“平衡”与“和谐”既是是黎族人的审美追求和价值追求,也是黎族人的精神内核。

注释

[1]柏贵喜.黎锦研究[M].海口:海南出版社,2014:116.

[2]黄剑华.金沙遗址出土金蛙之寓意探析[J].东南文化,2004(02):29.