南水北调中线工程河南受水区城乡产业融合水平测度与提升路径

程文亮,徐玲珍,高 亮

(1.南阳师范学院 经济与管理学院, 河南 南阳 473061;2.河南省南水北调中线工程建设管理局,河南 郑州 450000)

1 南水北调中线工程对河南产业影响研究

吴涛等人用灰色关联分析法分析了水资源消耗与河南产业结构之间的动态联系,认为河南应该调整农业内部结构,发展节水农业,建立生态工业体系,加速发展第三产业[1].赵瑞等人以河南淅川县为例,用空间分析法等划设了淅川县县域的三个产业区域[2].余淑秀等人以PSR模型为基础,利用层次分析法对南水北调中线水源区生态环境进行评价,分析了生态环境与产业结构的关系,从而进行产业结构转型升级策略建构[3].朱九龙等人通过对南水北调中线工程水源区多个地区的三产融合水平进行测定,对水源区产业融合水平进行了分析,认为应该利用水源区生态优势构建生态经济带,提高区域产业融合水平[4].

现有研究以水源地区域研究为主,缺少对南水北调中线工程受水区的研究,南水北调中线工程已经完工7年,对受水区城乡经济产业进行研究很有必要.之前的研究侧重于生态旅游等具有直接影响的产业,随着南水北调效应的逐渐显现,对产业的影响已远远超越了生态旅游,对更广泛的深层次的城乡产业结构、布局、融合等的研究同样必要.

2 城乡产业融合的理论发展历程

国外一些比较典型的理论研究有如下几个方面:(1)马克思、恩格斯的城乡产业统筹理论.(2)以库兹涅茨产业演进为代表的产业结构演进理论.(3)城乡二元结构理论:刘易斯二元经济论、乔根森二元结构模型理论、法国经济学家佩鲁提出了“增长极”理论等.(4)杜能农业区位论、韦伯工业区位理论、拉塞尔·史密斯的论文《北美:人口、资源、发展及其作为工业、商业地区大陆的发展前景》是研究城市与乡村相互关系的重要理论.

国内对城乡产业的研究存在从两元到统筹融合的理论发展脉络.周月书、段禄峰、赵颖文等的研究也表明了消除二元经济结构,实现经济的一元化发展是城乡改革发展的趋势,也是国内学术界关于我国经济发展方向的主流思想[5-6].郑明高(2011)认为城乡产业融合是一个受产业发展规律、科学技术进步、市场竞争等多种因素共同作用下的动态发展过程.任迎伟等人(2008)认为城乡产业融合的主体是城市产业和乡村产业,两者的融合是一个动态发展的过程:一是现代化的农业与工业的融合;二是城市产业与农村产业的互融发展过程.肖万春(2003)认为城乡产业融合的关键有两点:一是改变城乡产业驱动的局面,进行合理分工突出各自特色;二是要构建两者之间的桥梁从而做到城市带动农村,农村支持城市.

在城乡产业融合水平测度方面,倪楠通过三个层面设计了城乡产业发展一体化水平测度模型[7].张子珍从城乡产业一体化的状态、动力和保障三个层面设计出了城乡产业一体化发展的综合评价指标体系,从实证角度对中国各地区城乡产业一体化发展进行水平测度[8].周江燕(2014)构建了城乡发展一体化水平评价的“四维度”理论分析框架.

在城乡产业融合发展模式方面,倪楠认为我国东部、中部、西部分别适用不同的融合发展模式[7].张军提出了实现城乡产业融合的“产庄融合、产城融合、产业链融合、互联网融合”四种模式[9].易醇等人认为应因地制宜探索具有特色的城乡同次产业之间以及城乡一、二、三产业之间融合的互动模式[10].其他学者如王亚飞[11](2007)、贾少龙(2013)、王开泳(2007)对城乡产业融合模式、城乡产业融合发展路径、城乡产业融合发展的经验、障碍等问题进行了较多研究.张傲雪(2016)论述了生态型农业融合模式、延伸产业链农业融合模式、功能综合性农业融合模式三种城乡产业融合模式.

3 城乡产业融合评价指标及权重的确定

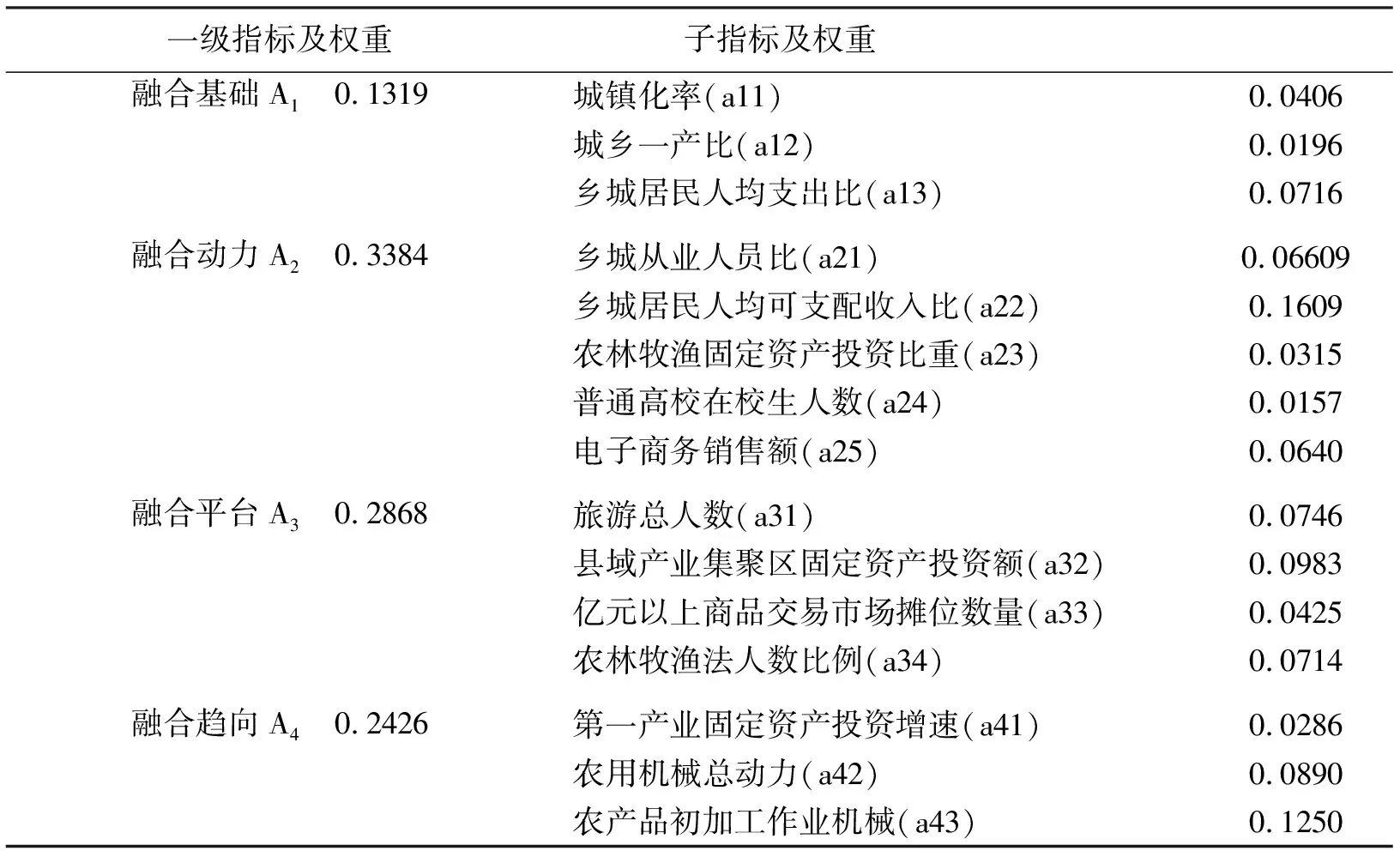

结合文献汇总与实例分析,基于科学、系统、可操作性与动态连续性原则,本研究通过融合基础、融合动力、融合平台、融合趋向四个方面进行指标构建(表1).

表1 南水北调河南受水区城乡产业融合评价指标与代表的含义

融合基础是城乡产业融合所基于的基础条件.基础条件越好则该区域城乡产业融合越有利,能够提高融合的效率与质量.随着城镇化率的提高,一产所占份额会随之降低,从而大大减少融合的难度.城乡产业的融合重点之一是加速二产、三产对农村一产的融合,如果城乡一产所占比重越大,则融合的难度就会越高,因此,城乡一产所占比重是一个负向指标.同理,如果城乡居民人均支出比过高,乡村居民购买力不足,会提高产业升级融合的难度.本指标在指标体系中称为乡城居民人均支出比,属正向指标.

融合动力是城乡产业融合所需要的动力来源.对城乡产业融合的推动力主要包括人力、物力、财力等资源与信息动力.在城乡居民人均可支配收入比方面,如果“农村居民家庭人均收入/城镇居民家庭人均收入”较高,则为城市产业向农村产业转移融合提供了较好的购买力与资源投入潜力.城乡从业人员比、各市普通高校在校生人数显示城乡产业融合的人力资源状况.农林牧渔固定资产投资比重表示,如果“农林牧渔固定资产投资/固定资产总投资”较高,则农村传统产业具有较高的资金支持与资源动力.同时,随着电子商务的普及,电子商务超越城乡区域分隔、交通分隔,成为农村经济强大的助推力.电子商务的应用是实现乡村产业跨越发展,城乡产业融合的重要动力.

融合平台是城乡产业融合的重要着力点和途径所在,通过搭建或提升融合平台的质量,能够极大地提高产业融合的质量与效率.近年来,国家高度重视县域经济、小城镇建设与产业园区的发展,在今年的“十四五”规划中,更是多次论述了县域城乡融合的意义和要点,通过大力发展各地县域产业集聚区,为城乡产业融合搭建有效平台.同时,中小型城市与城乡区域中的商品交易市场,更是城乡产业交汇与融合的舞台.随着消费观念的发展,旅游市场是率先突破城乡分隔的产业之一,给城乡产业融合提供了广阔的平台.

融合趋向意味着城乡产业融合的走向.第一产业固定资产投资增速、农用机械总动力(万千瓦)、农产品初加工作业机械分别描述了农村传统产业向二、三产融合的趋势.

通过问卷调查,利用熵权法计算南水北调中线工程河南受水区城乡产业融合评价指标权重(表2).

表2 南水北调中线工程河南受水区城乡产业融合评价指标权重

4 数据分析与结果

4.1 分析对象与数据来源

研究的对象是南水北调河南受水区11个直辖市.数据来源为2020年河南省统计年鉴、南水北调受水区各县市统计年鉴、河南省南水北调年鉴.

这15个指标具有不同的单位、不同的数量,不具有直接的可比性.为了进行直接对比,本文使用数据归一化处理方法,将这些因子进行标准化处理.

正向归一化公式:

(1)

负向归一化公式:

(2)

归一化处理后的数据如表3所示.

4.2 河南受水区产业融合水平计算结果与分析

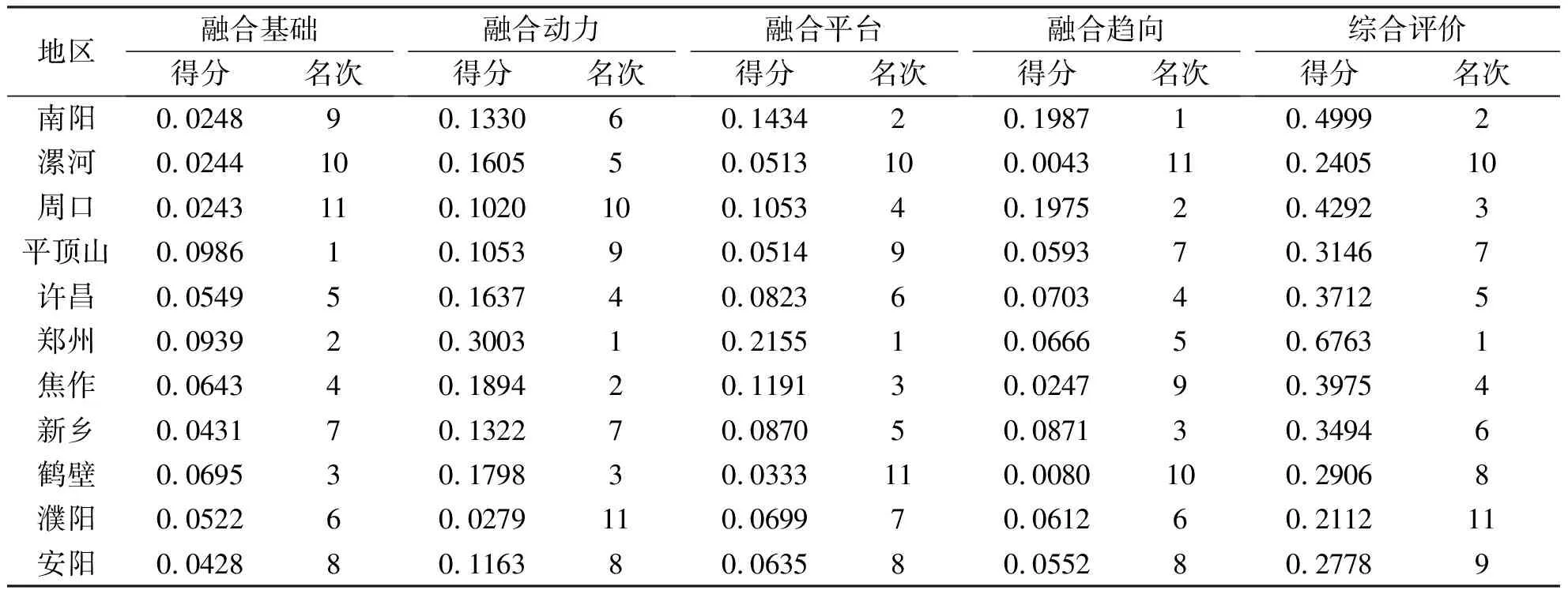

根据上述南水北调中线工程河南受水区城乡融合发展水平指标体系,对表3的数据进行计算,得到河南受水区城乡融合发展的融合基础、融合动力、融合平台、融合趋向的评价指数.综合评价数据结果如表4所示.对表4数据乘以100进行线性加权,可以得到南水北调中线工程河南受水区城乡融合发展水平评价指数如表5所示.

表3 城乡产业融合数据归一化计算结果

表4 南水北调河南受水区城乡融合发展水平评价得分

通过综合分析可以发现,郑州作为河南省的经济、文化、交通中心,城乡融合发展水平整体上处于第一位.之后的南阳和周口分别处于第二、第三的位置,这几个地区的综合得分皆超过40分,可以认为这几个地区的城乡融合水平处于第一队列.焦作、许昌、新乡、平顶山这几个地区的城乡融合水平综合得分介于30与40之间,和均值比较接近,可以认为处于中间水平.鹤壁、安阳、漯河、濮阳四个地区低于30分,和均值有一定的差距,可以认为这几个地区的城乡融合水平处于第三个层次.

从融合基础来看,通过计算各地区的融合基础得分、平均值与标准差,可以发现,不同地区在融合基础方面的得分相差不大,处于较为接近的水平.这也可以解释,某些地区在该指标上的排名,不会显著影响整体排名.比如南阳和周口两个地区,虽然在融合基础方面分别排名第9与第11,比较靠后,但是并没有过于影响这两个地区的整体得分.同样,平顶山与鹤壁,虽然融合基础排名靠前,但整体排名仍然比较靠后.

从融合动力指标来看,郑州、焦作、鹤壁、许昌这几个地区的城乡从业人员比和城乡居民人均可支配收入指标排名比较靠前.这几个地区是河南省工业相对比较发达的地区,这也说明这些地区工业对农业的带动效果较好.而周口、南阳、漯河、平顶山这几个地区,农业占据了较高的比例,这两个指标较为落后.作为城乡产业融合的核心动力——人力资源来讲,普通高校在校生人数具有较大影响,作为河南省高等教育比较集中的地区,郑州、新乡、焦作、安阳、南阳在这方面具有较强的领先优势,而漯河、鹤壁、濮阳却相对较为落后.焦作、漯河、南阳在轻工业、农产品加工方面有所领先,比如漯河在食品工业方面比较突出,电子商务具有较为广泛的应用,这对城乡产业发展具有一定的推动作用.

表5 南水北调河南受水区城乡融合发展水平评价指数

融合平台方面,郑州、焦作、南阳、周口排名靠前.进一步深入分析发现这些地区主要得益于以下几个方面.首先,郑州、焦作、新乡区域是河南境内具有影响力的旅游目的地,旅游景点在城乡分布广泛,具有一定的影响力和带动力;其次,这几个地区的县域产业聚集区与大型商品交易批发市场比较发达,对城乡产业具有较强的带动作用.而鹤壁、濮阳与漯河在这些方面却相对靠后.在融合趋势方面,南阳、周口、焦作这几个地区的农业所占比重较高.近几年,随着城乡融合力度的加大,这些地区在第一产业方面投入逐渐增加,农业机械化与农产品初级加工机械应用推广力度较大,比重逐渐提高,较好地推动了城乡产业融合的发展.

5 河南受水区城乡产业融合提升路径

5.1 受水区城乡产业空间布局协调一体

城乡产业融合就是要顺应城乡融合发展以及三次产业协调发展的必然趋势,提高城乡产业的区域竞争力.首先要逐步完善城乡产业空间的合理化布局,充分利用南水北调受水区资源优势,大力发展高效生态农业,推进农业的专业化、规模化和区域化布局,推动农村工业向城镇聚集,形成城乡分工合理、具有地域特色、能够充分发挥自然资源优势的产业空间布局.在三次产业布局方面,结合各地区资源禀赋,发挥各自优势,促进产业的合理布局和专业化分工.其次,作为受水区省辖市区域中心城市,应当成为经济发展的区域发展极,发展工业、交通运输业、金融业、信息产业、教育产业等现代服务业.县域城市,应当加强县域产业聚集区的发展,形成城乡产业融合的高效平台.中小城镇成为向农村扩散的中介以及农村要素向城市聚集的集散地.农村应该发展专业化、规模化的现代农业种植与农产品加工业,满足城市对生活必需品和生产要素资源的需求.通过产业之间紧密联系,促进城市产业体系自上而下延伸,农业加工销售环节向城市延伸,最终实现城市和农村三产空间协同发展、共同繁荣的局面.

5.2 调整农村产业结构提升城乡农业工业融合水平

南水北调工程向受水区各地调水后,一方面减少了原来工业对农业用水的挤占,提高了农业用水的用水量;另一方面,通过生态补水,也增加了农业的供水量.这在一定程度上提高了农业部门对农田水利的建设力度,把荒地变为耕地,进行高标准的良田改造,从而提高粮食种植面积.在此背景下,对农业种植结构进行一定的调整.

首先,农业供水量的增加将使各地区有效增加传统用水较多的油料作物、蔬菜、烟叶、优质大豆等经济作物的种植面积.其次,可以有效提高受水区优质水稻及苗木、茶叶等特色农产品的种植面积以及丰产速生林的建设,大幅度提升农业用水效率.同时,农业种植结构的调整也会促进农林副业和农林产品加工业的发展.在农林种植结构的调整和用水价格提高的作用下,经济作物面积的增加将会为农林加工业提供大量的原材料.南水北调工程调水后,地下水资源的回补使生态环境得到较大的改善,对畜牧业和渔业的发展拓展了较大的空间,例如新野的黄牛养殖业、黄河滩区的绿色奶业、南阳的养猪与畜牧加工业、豫西香菇种植与加工业等将得到快速的发展.农产品和畜牧业的发展也将推动龙头企业的形成与成长,同时推动产业的规模化、标准化发展,有效提高城乡农业、工业产业融合水平.

5.3 充分利用水资源促进工业在城乡区域流动

南水北调水资源供应量的增加,将推动城乡区域工业的合理流动与结构调整.首先,南水北调工程使受水区多数地区的工业用水量得到了较大幅度的增加.这为多个行业,特别是与用水量密切相关的一些行业的生产得到快速的发展,提升这些行业的发展速度与发展效率.例如电子制造业、电力热力、冶金加工在较为充足的水资源保证下,将会较大地提高产业效应,推动产业规模的扩大与城乡区域的产业延伸.

由于调水成本的不同,水价在各个区域具有一定的差异,结合资源充足水平的差异,一定程度上可能会限制一些需水量较大产业的资源消耗,使水资源消耗大户的生产能力有所限制.但同时也有利于这些企业将生产产能向水资源充分的地区进行转移,实现了城乡区域内的合理流动,从而也保证了地区产业整体向节约型产业的趋势发展.

5.4 推动城乡农业与旅游业的融合发展

南水北调中线工程提高了河南的农业发展,推动了生态环境的改善,给旅游业的发展提供了较好的条件,通过深度开发农业旅游业,促进城乡农业与旅游业的融合发展.

但是从目前来看,虽然两者具有较高的关联性,但实质上受水区多个地区的农业与旅游业的产业水平仍处于较低层次,具有较高的发展潜力.目前旅游与农业之间的融合主要以间接为主,融合水平较为低下,因此加强这两个产业的主动融合动力是关键.这就需要两个方面的动力引导,一是通过政府政策引导农业旅游业的深度融合,二是通过市场化引导农业的融合创新性产品发展.这就要求旅游业与农业的有关部门,从提升产业竞争力,寻求经济增长点出发,积极主动地寻找合作,从而满足游客的多元化消费需求.这一方面需要农业生产部门通过提高自己的生产实力与发展水平,利用现代化的农业技术与生产方式,满足顾客的多种消费需求,例如对休闲农产品的需求,从而提高旅游业的吸引力;另一方面,旅游业也需要更加成熟地挖掘消费者对各种旅游产品的需求,开发多样化的农业旅游项目,提高对农业发展的直接推动力.

6 结论

充分适配与利用南水北调中线工程所带来的水资源、生态环境、产业机会,提高河南受水区的城乡产业融合的质量与效率,具有重要的研究价值.本研究从融合基础、融合动力、融合平台、融合趋向4个一级指标与15个二级指标着手,构建了南水北调河南受水区城乡产业融合水平的评价系统,利用熵权法确定了各个指标的权重.该评价系统指标体系简洁,核心重点突出,具有一定应用价值.

通过对河南受水区不同地区城乡产业融合水平的测定,可以发现,作为省会的郑州,多个指标都是处于第1位,总体上也排在第1位.在融合基础上看,河南受水区不同地区的得分比较接近,差异较小.而在融合动力、融合平台与融合趋向这几个指标上,不同地区表现出一定的不平衡.特别是在某些二级指标,比如城乡从业人员比、城乡居民人均可支配收入比、旅游人数、县域产业聚集区以及大型商业交易批发市场等指标上,因为区域差异、产业差异、资源差异、生态差异等原因,不同地区的指标值差异较大.

结合南水北调中线工程各受水区的特点,从协调城乡产业空间布局、调整农村产业结构,提升城乡农业工业融合水平、利用水资源促进工业在城乡区域流动以及推动城乡农业与旅游业的融合等几个方面,提升河南受水区城乡产业融合发展水平.