广西南岭生态功能区水源涵养功能探讨

莫焱兰,庾 露,初爱萍,李嘉力,梁玉莲

(1.南宁师范大学 地理科学与规划学院,广西 南宁 530001;2.广西壮族自治区生态环境监测中心,广西 南宁 530001)

1 引言

水源涵养是陆地生态系统的重要服务功能之一,对区域内调节水分循环、防止水、旱灾害等具有重要意义,但易受生态系统类型、地形地貌差异、气候以及径流等因素的综合影响,具有空间异质性和动态复杂性[1,2]。南岭山地作为《全国主体功能区规划》确定的南岭山地森林及生物多样性生态功能区,其主要功能是水源涵养,辅助功能有生物多样性保护和土壤保持[3],其定位是构建人和自然和谐相处的示范区,发展以保护和修复生态环境为主。广西南岭山地森林及生物多样性功能区(以下简称广西南岭生态功能区)是整个南岭山地森林及生物多样性生态功能区的重要组成部分,计算并分析研究区2010年实施生态保护后水源涵养功能变化情况,对了解广西南岭的自然生态状况,维持生态系统的完整性和稳定性,增强生态系统服务功能,筑牢桂北地区的生态屏障具有重要意义。

从水源涵养型国家重点生态功能区研究现状来看,主要集中在生态补偿[4]、产业可持续发展[5]、生态环境评价[6]等方面。针对单个区域的重点生态功能区开展了大量生态效益评估工作,如冯倩等[7]根据贵州省三都水族自治县实际情况构建生态功能指标体系进行水源涵养功能评价、卢意恺等[8]运用遥感技术对桐柏山水源涵养国家重点生态功能区进行生态环境遥感监测、叶尔纳尔·胡马尔汗等[9]运用遥感技术和相关分析方法探究阿尔泰山地森林草原生态功能区植被覆盖与气候变化的响应关系等。而针对单个水源涵养型国家重点生态功能区开展水源涵养评估较少,目前水源涵养评估方法主要有综合蓄水能力法[10]、水量平衡法[11~13]、InVEST模型[14,15]等,其中水量平衡法是将广西南岭生态功能区视为一个整体,将收入水量与支出水量之差视为水源涵养量,原理简单,过程清晰,与水源涵养内涵最为匹配,时空尺度适用性较强。

广西南岭生态功能区生态脆弱,土层浅薄,暴雨洪涝、泥石流等自然灾害频发,给当地人民的生命财产和生产生活带来严重威胁。为缓解自然水土过程与人类工农业生产之间的矛盾,提高水源涵养能力对降低该地区水土流失等灾害风险具有重要意义。因此采用水量平衡方程,研究并分析广西南岭生态功能区2010~2020年在实施生态保护和修复后水源涵养功能质量状况和变化趋势,为广西南岭生态功能区了解水源涵养服务现状及变化、未来水资源规划与管理提供参考。

2 研究区概况及研究方法

2.1 研究区概况

广西南岭生态功能区位于广西壮族自治区桂北部,桂黔湘交界处,行政区包含资源县、龙胜各族自治县、三江侗族自治县、融水苗族自治县4 个县。总面积约为11446 km2,地貌以中山为主,属于中亚热带地区,夏长冬短,四季不均,年平均气温18~19 ℃,雨量充沛,地处广西多雨中心之一,年平均降雨量2000 mm。土壤类型多样,包括红壤、棕红壤、黄棕壤、紫色土等,其中红壤分布最广,占总面积的56.37%。自然生态环境优越,原生植被有中亚热带常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林和针阔混交林。它既是长江水系和珠江水系的发源地之一,也是广西主要的生态屏障和重要水源地。

2.2 数据来源

降雨量等气象数据来源于广西气象局;蒸散量数据采用中国陆地实际蒸散发数据集,数据来源于国家青藏高原科学数据中心,为避免降水年际波动的影响,降雨和蒸发均采用5年滑动平均法进行数据预处理,以便能更为客观地体现一个时期的生态系统服务功能状况。生态系统类型数据来源于广西壮族自治区生态环境监测中心。所有数据均转换为Alber等面积投影的栅格数据,像元大小设为100 m×100 m。

2.3 研究方法

2.3.1 水量平衡

本文采用水量平衡方程来计算广西南岭生态功能区水源涵养量,公式如下:

(1)

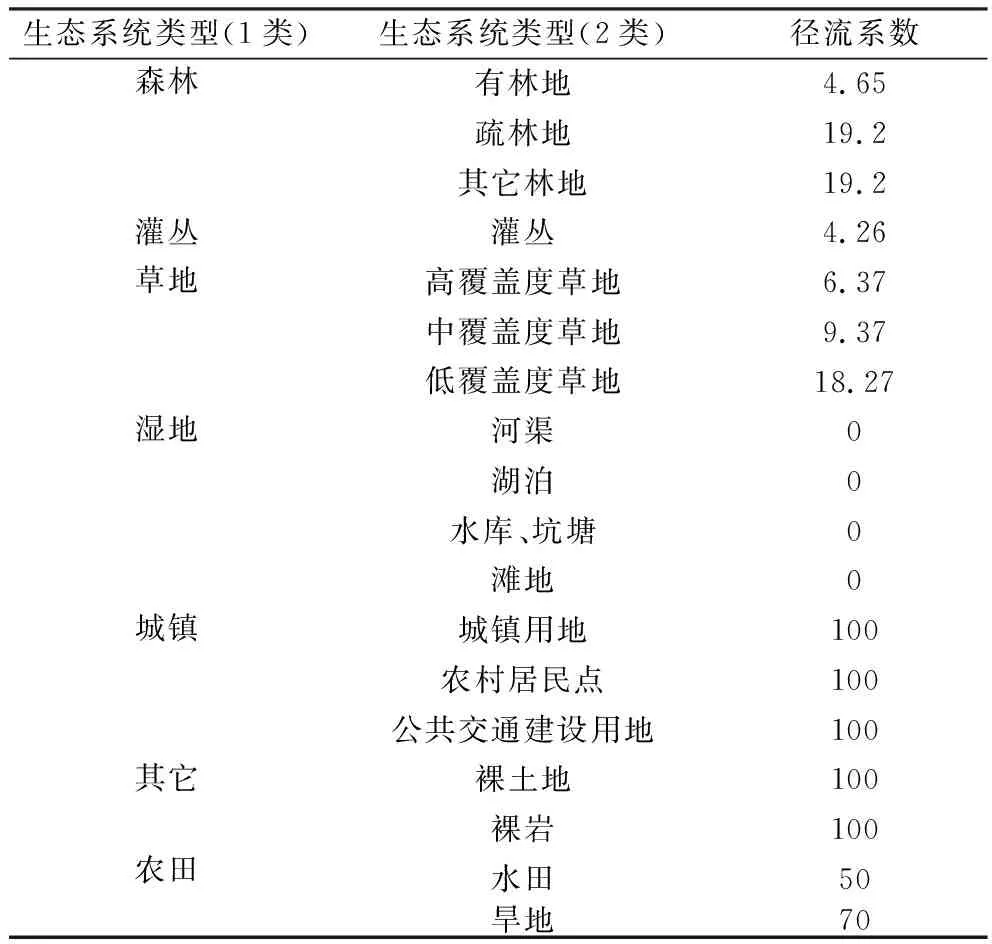

式(1)中,T为区域水源涵养量(t),Pm为5 年滑动平均年总降水量(mm),Rm为不同生态系统类型的地表径流量(mm),ETm为5 年滑动平均蒸散发量(mm),Am为第m类生态系统类型面积(km2),m为第n类生态系统类型,n为生态系统类型总和。其中,Rm=Pr×a,a为平均地表径流系数(无量纲)[16,17]。地表径流系数详细见表1。

表1 各生态系统地表径流系数

2.3.2 重要性等级划分方法

由于每个年份水源涵养功能受当年的降雨量不同而导致数值不一致,故不同年份之间进行比较较为困难。本文将计算得到的单位面积水源涵养量做离差标准化处理,使结果值落在[0,1]之间[18]。计算公式为:

(2)

式(2)中,Sxn为栅格像元中第n类生态系统类型下的单位面积水源涵养量;Smax表示该研究区内单位面积水源涵养量最大值;Smin则为最小值。

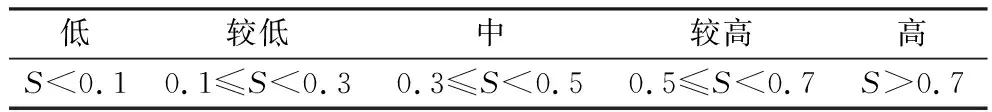

为更好分析广西南岭生态功能区水源涵养量在不同时期的时空变化情况,参考相关文献[19],对研究区离差标准化后的水源涵养进行重要性等级。水源涵养功能由低到高分为低、较低、中、较高和高5个重要性等级,分级标准如表2所示。

表2 水源涵养功能重要性分级标准

3 结果分析

3.1 水源涵养时间变化

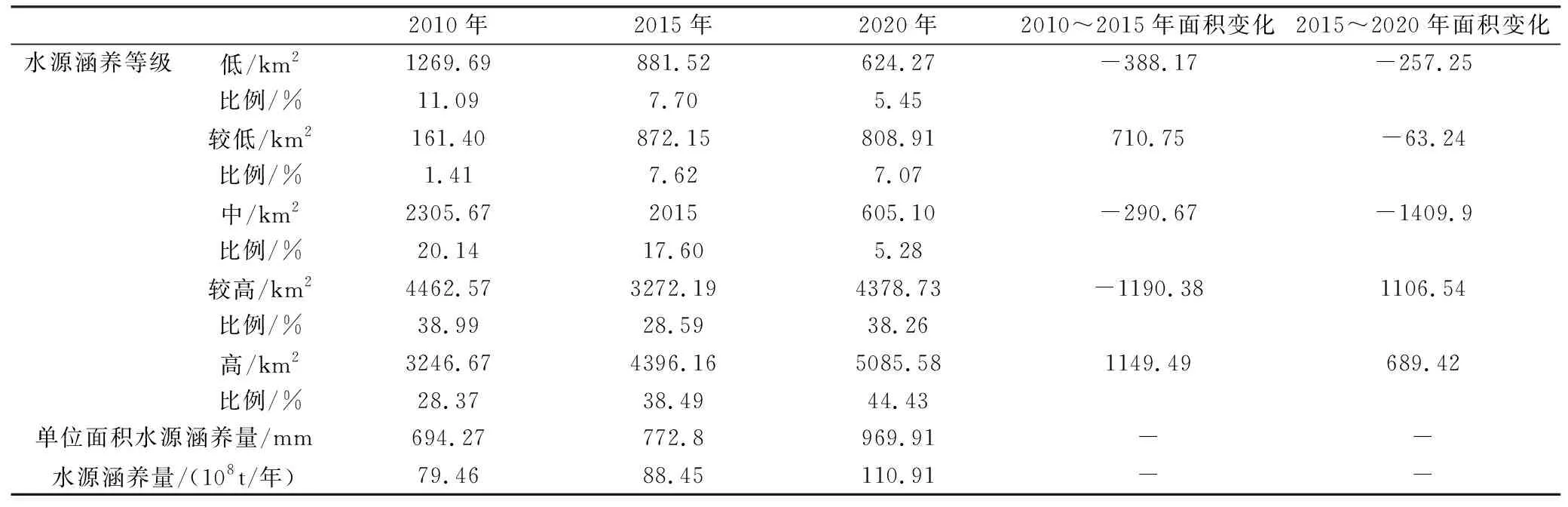

基于水量平衡公式统计广西南岭生态功能区的水源涵养情况,从2010~2020 年的水源涵养评估总体结果看(表3),研究区在2010、2015、2020年3个时期的单位面积水源涵养量为694.27 mm、772.80 mm、969.91mm,水源涵养总量为79.46 亿t/年、88.45 亿t/年、110.91 亿t/年,总体呈现增加的趋势。各年份的水源涵养等级主要集中在较高和高等级,两者占总面积的67.08%~82.69%。在研究期间,低和中等级面积是不断减少,较低等级面积是先增加再减少,较高等级面积是先减少再增加,高等级面积持续增加,增加率分别为35.41%和15.68%。总体而言,广西南岭生态功能区的水源涵养功能变化是一个“缓慢增加-急剧增加”的趋势。

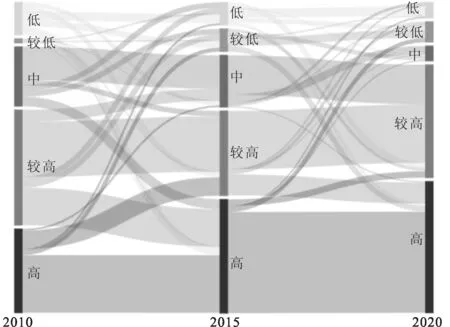

为了解时间尺度上不同水源涵养等级之间的转化情况,将各年份的水源涵养结果进行叠加分析,统计得到各年份不同水源涵养等级的面积转移矩阵图(图1)。结合表3和图1可知,广西南岭生态功能区的水源涵养等级具有相互转移的特点,总体呈现持续向好的趋势。其中,2010~2015 年间研究区水源涵养等级面积变化主要表现为:2015较2010 差等级面积减少了388.17 km2;较差等级面积增加了710 km2;中等级减少了290.67 km2,较高等级面积减少了1190.38 km2,高等级面积增加了1149.49 km2,主要由较高等级转入而来。2015~2020 年间研究区水源涵养等级转换主要表现为:中等级向较高等级转移,较高等级向高等级转移,较高等级和高等级占比达到82.69%,水源涵养能力明显提高。整体而言,广西南岭生态功能区水源涵养等级变化主要是一个“总体向好-局部恶化”的过程,水源涵养能力提升明显。

图1 2010~2015 、2015~2020 年间研究区水源

表3 2010~2020年研究区不同水源涵养等级面积比例

3.2 水源涵养的空间变化特征

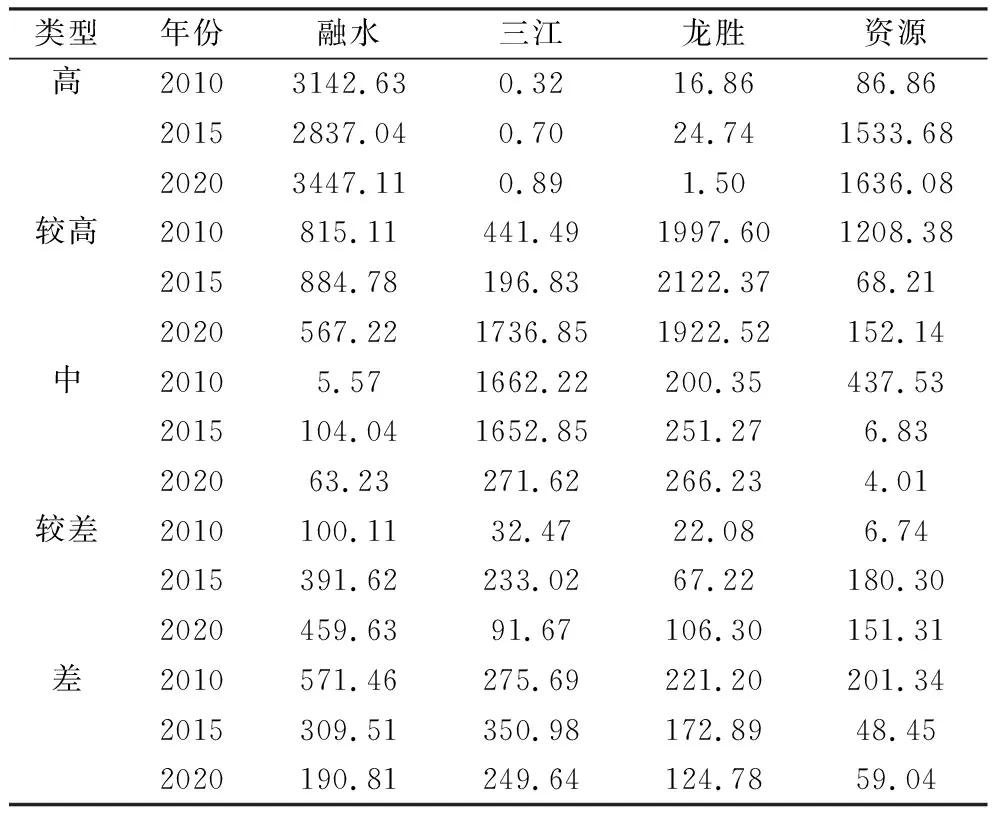

从表4可以看出,研究区各年份的水源涵养功能的空间分布各有特色。2010年,研究区以较高等级分布为主,主要分布在龙胜和资源,并在融水和三江有大量的高等级区和中等级区分布。2015年,低等级面积分布降低,与2010年相比,资源有大量低等级区和较高等级区提升到高等级区,分析年降雨、蒸散发、生态系统类型数据后可以发现,融水在2011~2015年间的年降雨量比2006~2010年偏多30%左右,这也是融水在2015 时期的涵养水源量大幅增加的主要原因。2020 时期三江中等级区面积减少明显,大量提升到了较高等级区。

表4 研究区各县水源涵养等级面积 km2

3.3 各生态系统类型水源涵养特征

本文根据生态系统类型数据集进行重分类得到[20]。其中,生态用地包括森林、灌丛、草地、湿地、农田五大类,非生态用地包括城镇用地和其它用地。

本文主要对广西南岭生态功能区生态用地的水源涵养功能进行评估,生态用地类型由于地理位置、气候条件、植被结构存在空间差异,因此水源涵养功能也表现出显著的差异[21]。

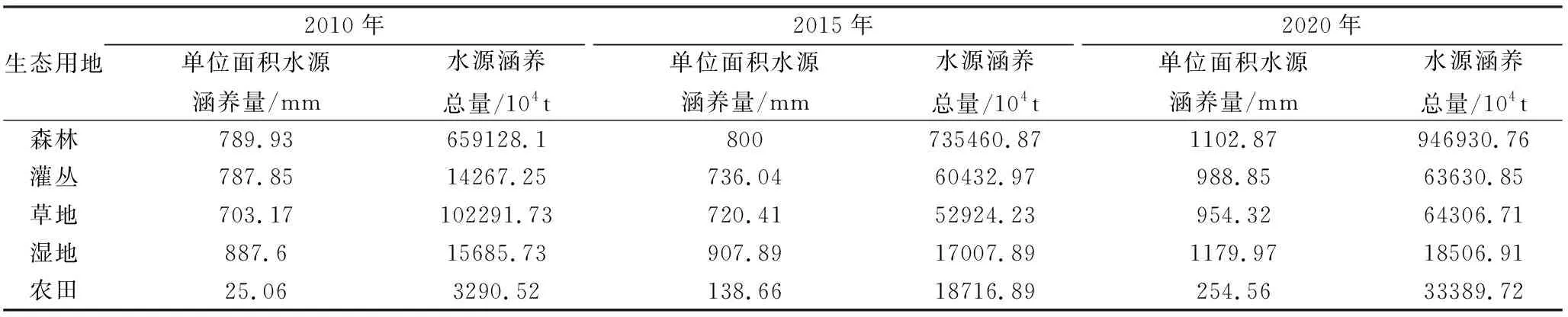

单位面积水源涵养量可以用来表示水源涵养能力,如表5所示,2010~2020年广西南岭生态功能区平均水源涵养能力大小为:湿地>森林>灌丛>草地>农田。不同生态系统类型的水源涵养能力差异明显,湿地平均单位面积水源涵养量为991.82 mm,而农田水源涵养能力仅达到湿地的14.06%。这是由于湿地在支出水量时无地表径流量的流失,因而湿地的水源涵养功能最大。与之相反的是,农田由于受人为因素干扰,地表易被冲刷发生水土流失,因而水源涵养功能较低。水源涵养总量高低为:森林>草地>灌丛>农田>湿地,森林的水源涵养能力较强,且其在2010 年、2015 年、2020 年中占总生态系统面积的73.41%、72.30%、75.03%,因此水源涵养总量远大于其它生态系统。虽然湿地的单位面积水源涵养量最大,但由于其所占面积比例较低,因此水源涵养总量远小于与其单位面积水源涵养量相近的森林、灌丛和草地,可见水源涵养总量的大小与各生态系统类型面积占比有很大关系。

表5 2010~2020 年广西南岭生态功能区生态用地的生态系统类型水源涵养量

从时间变化上看,同生态系统类型的单位面积水源涵养量和水源涵养总量波动较强。2010~2015 年期间,农田和森林的单位水源涵养量分别增加了12.67%和453.33%。水源涵养总量分别增加了11.58%和40.18%。但农田和森林面积减少比例约为0.2%和2.47%。2015~2020 年期间,各生态系统类型单位面积水源涵养量和水源涵养总量稳步提升,然而生态用地面积变化约为:森林(增加2.47%),灌丛(减少19.84%)草地(减少0.58%),湿地(减少11.49%),农田(增加0.27%)。因此,生态系统类型是影响水源涵养量的因素,但在2010~2015 年和2015~2020 年期间,生态系统类型变化可能不是研究区水源涵养量时空变化的主要影响因素。

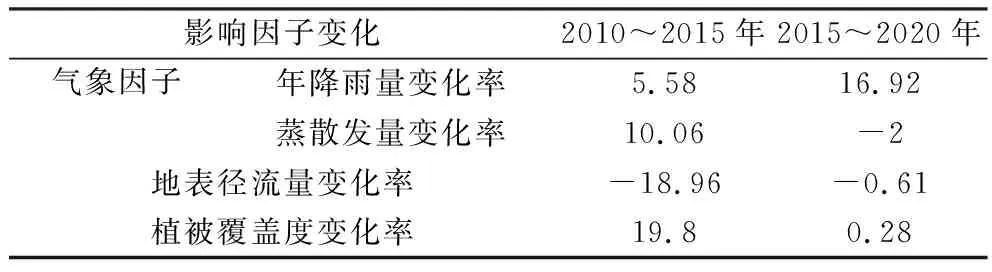

3.4 气象因子、径流和植被覆盖度对水源涵养量的影响

本文选择年降雨量、蒸散发量、地表径流量,植被覆盖度探究其对水源涵养量的影响。水源涵养量与年降雨量、植被覆盖度是正相关关系、与蒸散发量、地表径流量是负相关关系。表6进一步给出了影响水源涵养量的各个因子在不同时期的变化情况。2010~2015 年,年降雨量增加5.58%,植被覆盖度增加19.80%,2015~2020 年,年降雨量增加11.34%,森林面积也增加2.39%。地表径流量受年降雨量和各生态系统地表径流系数的影响,虽然年降雨量增加,但随着植被覆盖度的提高,森林生态系统中有林地的增加使地表径流系数降低的正效益超过了降雨量增加的负效应。因而年降雨量和植被覆盖度是影响水源涵养量的重要因子。

表6 广西南岭生态功能区水源涵养量影响因子变化 %

4 结论

本文分析了2010~2020 年广西南岭生态功能区的水源涵养状况和质量变化, 到的主要结论如下:广西南岭生态功能区水源涵养整体趋于“缓慢增加-急剧增加”的趋势。

(1)2010、2015、2020年3个时期的单位水源涵养量和水源涵养总量呈“缓慢增加-急剧增加”的趋势。水源涵养等级以较高级和高级分布为主,不同时期转变呈现“总体向好,局部恶化”的趋势。

(2)在各生态系统类型中,从单位水源涵养量来说,湿地水源涵养能力最强。3个时期森林生态系统的水源涵养总量占同时期研究区水源涵养总量的82.94%、83.15%、84.04%,占绝对优势,因而森林生态系统是广西南岭生态功能区的水源涵养主体。水源涵养量变化主要年降雨和植被覆盖率的影响。

5 讨论

本文基于水量平衡法计算广西南岭生态功能区的水源涵养量,水量平衡法是采用整个研究区内年降雨量与蒸发量以及其他流失量之差的原理,然而南岭山地森林及生物多样性生态功能区跨省分布,因自然环境和人为因素的影响各有特色,在后续研究中,还需结合区域特点,在原有评价方法的基础上,改进蒸散量和径流量的计算方法。另外,还可以考虑在动态变化下,纳入其他与水源涵养功能相关的影响因子,在像元尺度上对水源涵养的生态过程和作用机制开展相关研究,以求更好地体现不同区域和区内生态功能状况的空间差异,评估重点生态功能区的生态功能状况。