山塘桐桥,“藏”有姑苏繁花

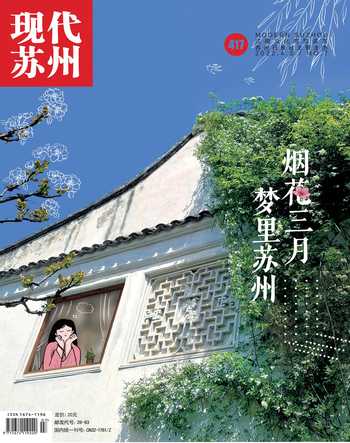

农历二月春意浓,古城鲜花正次第开放。最近待在家中,但挡不住人们透过窗户或通过线上尽情欣赏着苏城繁花。

苏州人自古爱花,四季赏花更是全城的民俗活动。不久前的农历二月十二,就是民间“花朝”,又称百花生日。清代《咏花朝》有诗云:“百花生日是良辰,未到花朝一半春。红紫万千披锦绣,尚劳点缀贺花神。”这一天,苏州人会在庭院的花枝上扎上绸带,向百花表示庆贺,称为“赏红”,同时前往花神庙给花神祝寿。苏州曾有好几座花神庙,其中一座就在姑苏区虎丘街道辖区内的山塘桐桥。

漫步桐桥寻花神

桐桥位于山塘街近半塘处,是山塘众多古桥中具有代表性的一座。它古名胜安桥,又叫作洞桥,作为山塘著名的十七古桥之一,跨山塘河支流十字洋桐桥圩。这条支流还有一个好听的别称,叫桐溪。

最初,桐桥是一座木板桥,北宋治平元年(1064),里人金守暹和其母王氏捐资改建为石桥。明正统四年(1439),巡抚周忱和知府况钟又将其重建,弘治十二年(1499年)再建,崇祯十一年(1638)经历了维修,清嘉庆十年(1805)又修,道光二十年(1840)同善堂重修。民国三十年(1941),桥的石级改为弹石斜坡。1964年,河道淤塞,桥被拆除,改为山塘街路面,之后又重新修成小拱桥。

如今的桐桥坡度不高,不再建有花神庙。这里拥有山塘河一段较为宽阔的水面景致。桥堍处有一座石碑,在摇曳的柳树下,背对着河面讲述着这座古桥与百花生日的悠久历史。

除了古桥韵味,桐桥西堍还有一座尚不开放的观音阁。它始建于清代,民国二十九年(1940)重建,上世纪九十年代再次重建。观音阁朝南两进,楼阁四合,如走马楼,中为天井。正立面底层辟石库门,楣横“观音阁”砖额,第一进歇山顶,面阔三间,进深六界。第二进进深四界,中柱落地,西侧有门额“般若庵”,外墙嵌有《重建胜安桥义助》碑,碑阳为《重修胜安桥记》;内墙嵌有两碑,为道光十九年(1839)《禁止地匪勒索阻挡滋扰》碑和道光二十年(1840)《重建山塘古胜安桥记》碑。

即便已经没有了花朝节日,但如今闲逛桐桥,依旧是一种品味江南的享受。

赏灯竞舟品老街

关于桐桥内的花神庙,已经寻不到太多记录。但古人记载,关于山塘的“花朝”盛会,桐桥内举办的是“开幕式”。白天的祭拜只是百花生日节目里的一部分,到了夜晚,众人提上花灯,抬了花神,在山塘虎丘一带游览,就进入花神灯会的部分了。灯会结束后,还要接着唱戏,直到天亮才尽兴而归。

事实上,桐桥一直是繁华山塘的民俗风情代表词。明清时期,山塘街作为游览虎丘的必经之路,商店林立,行人如织,位于七里老街中段的桐桥,也成为了山塘最为热闹处。

除了有一座花神庙,作为曾经山塘河上最高的单孔石拱桥,桐桥也是昔日端阳竞渡时龙舟的聚集处。清代蒋泰堦的《山塘竹枝词》就有证明:“桐桥圆月上楼台,鳞集游船向暮开,今夜传觞应更盛,看它若个夺标回。”此外,在《玉蜻蜓》这部家喻户晓的清代弹词作品中,“贵升入庵”“桐桥拾子”“庵堂认母”等情节都在桐桥畔展开。正因为如此,清代顾禄将记述虎丘山塘一带山水、名胜、风情的地方风土小志直接取名为《桐桥倚棹录》,并称“是书以桐桥为虎阜最著名之处,故名曰。”

静待春末赏“三花”

再说回桐桥与花。这座古桥,也见证了虎丘“香花”的发展。虎丘地区栽花的历史可以追溯到宋代。旧时,虎丘一带农户多以莳花为业,山下的村落,东临七里古山塘,土地肥沃,水塘澄澈,由此产生了“三花”风貌。到了清代,茶花就开始小批量用于窨制荼叶,光绪中叶,苏州出现了以花窨茶的手工业作坊。渐渐地,茶花成为了农户们主要的经济作物,种植茶花也成为了农户们主要的经济来源。

清晨,从山塘街到虎丘,卖花女会用麦秆编成小巧玲珑的“花茧”,将茉莉、白兰、玳玳花这“三花”放置其中叫卖。而虎丘山下卖花者汇集成的花市,更是吴侬软语、花香袭人,实为苏城一景。古代《姑苏志》就记载有这样的场景,“春日卖百花,更晨代变,五色鲜浓,照映市中。”

虎丘“三花”如今依旧是虎丘街道辖区内最具代表性的园艺文化。为传承“三花”种植技艺,街道还专门编写一部虎丘“三花”种植技艺指导手册,让“三花”文化的传承有了“标准”和“参考”,同时展开虎丘“三花”的文化推广活动,更将“三花”元素点缀于山塘老街的细节之处,将“三花”打造為虎丘的靓丽名片,以此全方位保护和传承“三花文化”,打响江南文化的虎丘品牌。

近日不提倡携手家人邀请朋友出门赏春,但再过两个月,将是更具芬芳的春末夏初,此时站立在桐桥上观赏风景,或许就能在旁边阿婆的花篮里,在小娘鱼的手腕上看到茉莉花、白兰花和玳玳花倩影,闻到飘散在山塘老街中的阵阵袭人花香。