近代以来世界通货信用演进与未来超主权数字货币构想

徐德顺 寇明珠

摘要:本文在梳理近代以來世界通货演进脉络基础上,提出了世界通货信用观,认为通货的本质是信用,通货信用可从通货属性、通货价值以及通货用户评价三大维度来测度。从金属货币、信用货币向数字货币过渡符合通货变化发展规律。通货演进的同时,人们对通货的信用认知水平也在提高。但一国主权货币充当世界货币是不公平的,大多数国家普遍呼吁超主权货币的诞生与发展。随着以区块链为代表的算法技术和人工智能、量子技术等新技术的发展,超主权数字货币的诞生已经成为可能。超主权数字货币的发展,需要形成信用共识基础,需要公正合理的“锚”,需要发行、存储与清算等规则和标准体系,需要分步实施。数字人民币无意取代当下的美元和欧元,伴随着数字人民币的实践,中国应在推动超主权数字货币构建中发挥应有作用。

关键词:世界通货演进 通货信用测度 超主权数字货币

作者简介:徐德顺,商务部国际贸易经济合作研究院研究员、博士生导师;

寇明珠,商务部国际贸易经济合作研究院硕士研究生。

一、问题的提出

通货的内涵较广,本文所研究的通货,大多情况下特指狭义上流通中的货币,是货币中流动性最强、最富有信用的层次,俗称为“现金”(M0)。通货自问世以来,形态屡经变迁,大致经历了贝壳等实物货币、金银等金属货币、纸币等信用货币再到如今呼之欲出、正在试验的数字货币的演变历程。关于通货的本质,学界有不同认知。近代的重商学派认为通货即财富,货币名目论者认为通货只是符号,马克思认为通货是一般等价物。当代学者孙国峰(2019)认为,货币的本质不是一般等价物,而是无限跨期价值尺度的一般性债务。本文对近代以来世界通货的演进脉络与逻辑进行梳理及阐释,发现了通货本质是信用这一货币发展规律,认为在通货演进的同时,人们对通货信用的认知也在进步,并提出超主权数字货币的可能构想思路。

(一)学者们对通货本质的探讨

15世纪以来,学者们长期关注通货这一热点,对通货本质等问题争论不休,并产生了很多研究成果。最初活跃于15世纪末16世纪初的重商学派将通货等价于财富,鼓励国家开展对外贸易以实现财富积累;后期的重商主义代表约翰·罗(1705),主张发行更多的通货,促使贸易更加繁荣。古典经济学重要代表亚当·斯密(1776)将交易成本纳入了通货演变的分析框架,提出了从实物货币演化到金属货币再演化到纸币的动因是降低交易成本,他从劳动价值论出发,认为金属货币内含劳动量即有自然价值,而金属货币与其他货物的交换比例取决于双方内含劳动量的高低;他还认为,生产金属货币的劳动量是“不必要的”,徒费资财而不利于国,故提倡使用纸币。以18世纪法国启蒙思想家、法学家孟德斯鸠(1748)等为代表的货币名目派学者认为,通货的本质是符号,价值可以由国家任意规定。

刘絜敖:《国外货币金融学说》,中国金融出版社,2010年,第198、10、34页。

伴随着重商学派和名目派的争论,18世纪以晚期的古典经济学家李嘉图为代表的货币数量学派崛起并快速产生影响力。当时巴西等地产出的黄金大量流入他国,英国等国通胀严重。在此背景下,学者开始反思通货数量与商品价格之联系。货币数量学派继承了名目派观点,认为通货无实际价值而只是符号。在此基础上,他们进一步提出,既然“货币是便利商品交换并经人们同意的一种工具”(大卫·休谟,1752),那么自然可以用纸币代替贵金属以免去金属的采掘、铸币及鉴定等成本,如李嘉图(1817)所言“以纸币代替黄金,就是用最廉价的媒介代替最昂贵的媒介”。该学派或受限于时代背景,注重从货币的流通职能角度认识货币,对金属货币在价值储藏等方面的职能认识不足。刘絜敖:《国外货币金融学说》,中国金融出版社,2010年,第48、50页。

19世纪初,英镑币值剧烈波动,学者围绕货币当局是否有能力控制通货数量展开广泛讨论,并酝酿成系列论战,争执双方分别为银行学派和通货学派。银行学派坚持金属货币具有内在价值,是一般等价物的观点,货币当局没有对通货数量的控制能力。通货学派却认为,通货数量决定物价和通货价值,因此必须控制通货数量,银行券的发行也必须有十足的黄金储备。时任英国首相庇尔信奉通货学派并签发《庇尔条例》,将银行券的发行权赋予英格兰银行一家独有,并将英格兰银行分为发行部门与银行部门。

20世纪后,学界对通货本质与演进逻辑有了新的解释。费雪(1911)认为通货本质是能够作为交换手段的财产权。顺着这一思路,他认为金属货币、纸币(包括可兑现纸币与不可兑现纸币)、辅币和银行存款等都属于这种财产权,故都是通货。剑桥学派创建人马歇尔(1923)提出,通货是清偿债务和购买商品及劳务的手段,并提出了现金余额学说。凯恩斯(1936)认为,货币本质是体现债权债务关系,人们需要货币,本质上需要的是其购买力,是典型的货币国定论观点。金德尔伯格(1974)在路径依赖理论基础上,认为流通网络越发达的货币会进一步自发拓展其流通范围,解释了美元在二战后成为世界通货的演变历程。此阶段,中国学者也开展了对通货理论的研究,如陈伟恕(1982)从马克思理论出发,认为社会关系和社会需要是决定通货材质的首要因素,自然属性只是第二位的因素。李扬(1999)提出,货币演进的趋势是一体化,但其演变过程中可能会发生多次货币替代,即用他国货币替代本国目前主流的通货。

21世纪后,学者们对通货演进的阐释有了全新维度,包括组织生产、货币替代、制度变迁等。张明(2005)认为,国际货币体系的演进属于诱致性制度变迁,是为了满足国际贸易与投资对通货的需求。李建军(2017)构建了四元组模型,认为技术条件、应用需求、支付环境和法制环境四大方面决定了通货演进。姚前(2018)提出货币是一致同意下的社会共识,并在布坎南公共选择理论范式基础上重新阐述了货币演化。孙国峰(2019)从组织生产角度,认为货币的本质是无限跨期的债务,并提出信用货币是货币的主要表现形式,其演进的脉络是私人信用货币—政府信用货币—银行信用货币。

以2009年比特币的诞生为代表,数字货币成为货币演进的最前沿形态。数字货币可以分为以比特币为代表的私人数字货币和以数字人民币为代表的法定数字货币。杨延超(2020)认为,就数字货币本质而言,大致可分为财产说与货币说,前者又可细分为商品说、证券说、数据说等等。徐德顺(2020)提出,数字货币的产生源于经济对于通货流通职能的新需求,并能够通过加强隐私保护、改善货币政策传导机制等方式助推数字经济发展。

(二)本文的“通货信用观”

文献梳理研究后,不难发现学者的观点离不开其时代背景。在不同的政治经济社会背景下,学者对货币属性的认知不尽相同。因此,研究通货本质必须坚持系统、动态的观点,从其演变脉络中把握货币的本质特征。不同于以往学者提出的“商品”“财富”“债务”等观点,本文认为通货的本质是信用。通货客体在演进的同时,通货客体所赋予的信用特征也发生变化,人们主观对客观存在于通货客体的信用认知能力也在演进。

从历史长河看,通货离不开信用,信用价值内嵌于通货价值之中。通货是以信用为媒介由人们自发形成的,甚至有时有的地方由宗教背书的道德共识,或追加法律约束而被强制使用的名义或实际的“一般等价物”,映射的是人与人、人与政府、人与社会、小政府与大政府、小社会与大社会之间的经济信用关系。在实物货币阶段,牛羊等之所以能够发挥实物货币的作用,是因为人们相信牛羊具有价值。将本身无价值但稀有的贝壳作为货币交换,将往来的债务关系记在石头上,本质上也是确认人和人之间的信用关系。有些国家或地区将石头、贝壳等与传统的宗教联系起来,所以也存在着宗教的力量在为其发行和流通做保障。在金属货币阶段,由于黄金、白银等贵金属本身具有价值,货币与商品之间的交换属于“等价物”之间的交换,“等价物”演变为信用媒介。纸币的发行与流通,则是典型的銀行信用与国家信用的体现。互联网、通信、区块链等技术为数字通货的诞生与发展,提供了新的信用基础。

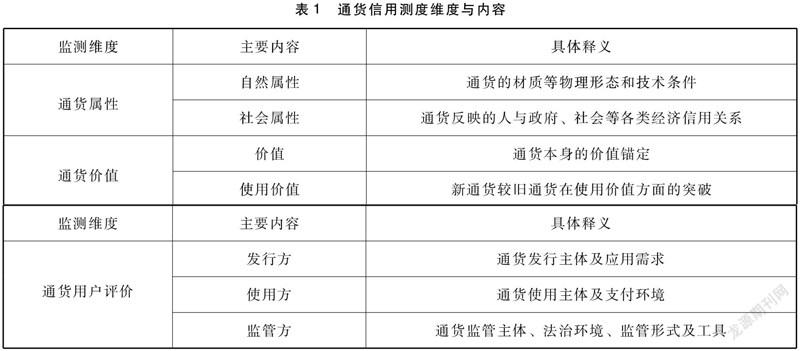

通货信用水平的测度与估算至关重要。通货是以信用为基础形成的广泛共识。当一种货币具有较高的信用水平时,这种共识机制更容易建立和维持。本文借鉴了李建军等学者的研究成果,构建了如表1所示的通货信用测度维度与内容。通货的信用水平高低可通过三个维度表现出来:通货属性、通货价值和通货用户评价。通货属性包括自然属性和社会属性,回答了通货是什么和通货技术条件的问题。通货价值包括通货的价值和使用价值,阐释了通货信用的源泉。通货用户评价包括发行方、使用方和监管方,属于通货构建起来的信用共识的用户生态体系。

二、近代以来世界通货的演变历程与信用测度

历史学普遍认为,16世纪为世界近代史的开端。16世纪以来,世界通货经历了从金银等金属货币到纸币等信用货币,再到以比特币、Libra、数字人民币为代表的数字货币的演变历程。本文将研究视野聚焦于通货信用的演进历程与路径,将近代以来的世界通货演化划分为金属货币、信用货币及数字货币三大阶段,并且从通货的信用角度,研究不同通货的信用水平。

(一)金属货币的演变

1.金属货币的发展

从16世纪到19世纪,银铸币地位下降而金铸币地位上升。16世纪以来,世界各国的贸易流通日渐频繁,银铸币开始无法支撑经济运转需要。到了17世纪,黄金和白银都成为重要的金属货币并可以自由流通与铸造。然而,市场上同时流通两种货币,不容易稳定二者的相对价格。英国政府试图通过调整黄金和白银的固定比价来解决这一难题。一方面,价格调整往往滞后于市场交易价格的变化,法定比价无法及时调整。另一方面,受到重商学派“货币即财富”思想的影响,世界各地纷纷兴起淘金热,大幅刺激了黄金和白银产量的增长,进一步增加了规定法定比价的难度。1750年,美国内华达等地发现了白银矿藏,银的价格暴跌,价格的反复波动让政府不得不考虑放弃白银。1774年,英国废除了白银在超过25英镑交易中的法偿地位,并在1798年彻底停止了白银的自由铸造,白银开始在主要工业国家中退出货币行列,但在中国等国依旧保持流通。直到1930年,为了缓解大萧条期间国内通货不足,美国实施了《白银收购法案》,提升了财政部的白银收购价格,将中国等国家的白银吸入国内,导致中国等国不得不放弃银本位制,白银在全球通货体系彻底消失。

1816—1914年是金铸币快速发展的关键阶段。1816年,英国《金本位制度法案》固定了英镑与黄金的兑换比率,并规定银币在日常小额交易不再享有法偿地位,标志着金本位制在英国正式确立。英国废除了对金块和金币的出口限制,相当于主动承担起世界范围的货币供给职责,黄金开始在世界范围内发挥本位货币职责。葡萄牙和英国贸易往来十分丰富,因此也于1854年加入金本位制。1871年,德意志帝国成立,与英国的贸易和信贷往来越来越多,并在通过战争得到巨额黄金储备的基础上,发行了新货币“马克”。1879年,美国将1861—1865年内战期间发行的绿背纸币(Green Back)恢复兑现,也进入了金本位体系。到20世纪初,金铸币发展到了巅峰阶段。

1914—1945年为通货体系从金属货币发展到信用货币的过渡阶段。这一阶段,只有美元与黄金保持稳定的可兑换关系。1922年,英国主导召开了热那亚会议,要求各国中央银行维持本国货币与外国货币的汇率稳定,标志着世界进入金汇兑体系。一战后,英镑、法郎等历经反复试图恢复金本位制。受到1930年经济大萧条的冲击,英国等国彻底放弃了可兑现,美国以降低美元含金量的方式维持与黄金的兑现。

1945—1971年金属货币地位不断下降并最终消失。美国在两次世界大战中崛起,1944年7月,布雷顿森林会议确定了美元在“二战”后的国际通货体系中的核心地位,并实施美元与黄金挂钩、其他货币与美元挂钩的双挂钩体系。然而,美元陷入“特里芬难题”,尼克松政府于1971年了停止美元与黄金的兑换窗口,金属货币彻底淡出了通货体系。

2.金属货币的信用测度

(1)属性维度

金属货币实现了从贱金属到贵金属的演变。金属货币具有单位价值高、易于分割等自然属性,构成其信用水平的基石,能够满足当时经济运转的需要。金属货币的质量分布均匀、价格在短期内相对稳定,赋予其充当价值尺度的能力。黄金、白银等贵金属具有单位价值高、易于分割的特点,加之其不断提升的开采和冶炼技术,满足了流通职能的要求。金属货币能够在相当长的时间内保持稳定的物理特性,实现了价值储藏职能。然而,金属货币的供应量受限,最终刺激了信用货币的诞生与发展。

(2)价值维度

金属货币的价值主要源于自然属性。黄金、白银等贵金属本身具有使用价值,在工业领域有重要应用,保障了金属货币的信用水平。当金属货币的价值不稳定时,政府的强制干预如果无法挽救其价值,会对通货信用体系产生意外冲击,导致由市场机制形成的金银价格与官方规定的价格发生背离,价格高估的“劣币”充斥市场,价格低估的“良币”却被人们储藏退出流通,造成通货制度缺陷,让金属货币难以再顺利履行货币职能。

金属货币的使用价值表现在能以相对较低的成本实现世界范围内通货信用共识的构建。较牛羊、布帛等实物货币,金属货币在使用价值方面的主要突破有两方面:一方面,能够以较少的量完成大规模交易清算结算的需要,比较适应了国际贸易发展对货币的需求。另一方面,金属货币易于储藏,对于私人而言能够更好实现财富的保值,对于国家而言是国家经济实力的表征。黄金和白银从商品市场上脱离出来,一定程度上放弃了原有的使用价值而充当一般商品价值的表现形式。金属货币是世界各国达成通货信用共识的结果,减少了两国彼此不熟悉的商人达成交易支付所需付出的成本,促进了当时国际贸易的发展。

(3)用户维度

①發行方。

金属货币的发行者经历了从私人发行到政府垄断发行的演变历程。银比金更早地充当本位货币,后过渡到金银复本位制,于19世纪20年代后被金本位制所取代。金属通货的信用水平主要依赖于金属货币的自然属性而不完全是国家信用。

1844年之前,拥有黄金储备的私人机构均可发行金属货币。1844年英国的《庇尔条例》颁布后,金属货币的发行方逐渐过渡到第二阶段,从私人逐渐归拢到政府。政府通过系列措施巩固金属货币的信用水平,包括以国家信用保证铸币的含金量以及通过法律方式规定金银比价等。然而,金属货币的价值来自于其自然属性,来自政府的国家信用无法解决金银两种货币的比价难题,银铸币不得不逐步退出流通。自19世纪20年代后,黄金成为唯一的金属货币,世界进入纯粹的金本位制。尽管政府通常被认为是公共利益的代言人,但依旧有动机降低货币的含金量从而获得巨额的铸币税收入,影响了金属货币的信用水平。

②使用方。

金属货币的使用者基本认可金属货币的信用稳定。金属货币在国内,通过市场和政府双重手段,构建使用者之间的信用共识网络。金属货币在国际宗主国之间,通过贸易与资本流动网络的市场方式实现信用共识网络的构建;在宗主国和殖民地之间,通过宗主国的暴力强权搜刮殖民地的金银,从而实现信用构建。

③监管方。

金属货币缺少独立的监管方,政府同时负责货币发行和信用维护。金属货币的信用维护主要表现在维持货币的含金量。金匠等私人铸造的金币含金量容易造假,而政府发行的铸币的信用相对较高。然而,政府也有隐瞒铸币真实含金量从而获取超额铸币税的动机,产生货币发行与信用监管职责的矛盾冲突,催生独立于政府行政部门的中央银行体系的出现。

(二)信用货币的演变

1.信用货币的发展

金属货币还没有彻底瓦解之前,信用货币就已经出现。信用货币主要分为可兑现的纸币与不可兑现的纸币。

自16世纪初到1914年之前,信用货币主要为可兑现的货币。1844年,英国颁布《银行法案》,规定英格兰银行的银行券为法定货币,能够用来清偿各种债务。英国借助庞大的贸易和流通网络,促使英镑成为世界主要通货。法郎、美元等以各自殖民地为核心,也具有一定的世界通货地位。

1914—1945年,不兑现的信用货币开始普及。一战爆发后,战争等临时性的大规模支出开始常态化,除美国外的各国均无法再维持与黄金的固定比价,以1922年热那亚会议为基础,金汇兑体系建立起来。20世纪20年代,英国、法国等国曾先后暂时恢复了货币的可兑换,但各国已经不再具有丰富的黄金储备,并且受到了大萧条的冲击,到1932年,各国又基本放弃了货币的可兑现。

1945—1971年,可兑现信用货币逐渐崩溃。1971年,美元停止与黄金兑换后,信用货币迎来了发展的成熟期。美国凭借军事及经济实力,使得美元成为纸黄金。德国马克和日本日元也曾实现了一定程度的国际化。布雷顿森林体系瓦解后的近50年来,除了美元之外,基于最优货币区理论而产生的欧元,以及英镑、日元、人民币也在世界通货中占有重要地位。

2.信用货币的信用测度

(1)属性维度

信用货币以纸张为载体,其自然属性是材料轻便、数量不受限制。信用货币的社会属性主要体现发行方的信用,反映了自然人及经济人之间的各种债权债务关系。信用货币是经济发展到一定阶段后的产物。通货的信用不再需要以黄金等自然资源的支撑而存在,完全可以依赖社会经济组成的债权债务网络而存在。

(2)价值维度

信用货币的价值来自于政府掌握的真实资源,政府利用治理能力对货币信用加以巩固。可兑现的信用货币价值来自货币发行国的经济实力、巨额的黄金储备以及各国央行之间的通力合作。不兑现的信用货币的价值主要源于政府的公权力,政府强制规定法定货币,并将该种货币与征税、政府购买等行为相挂钩,保证了该货币始终有固定的使用渠道,以换取政府掌控的国家真实资源,从而维持通货的信心。

相较金属货币,信用货币在使用价值上的最大突破是丰富了政府对经济调控的工具箱。国家可以发挥货币在经济中的非中性作用,对经济进行干预,进而对实体经济产生影响。

(3)用户维度

①发行方。

信用货币的发行方,经历了从银行分散发行到政府垄断发行的演变过程。从全球看,大致经历了三个阶段。第一阶段是1844年《庇尔条例》颁布之前,任何银行都可以发行信用货币。第二阶段是1844年到1971年,中央银行垄断发行可兑现货币。第三阶段是1971年布雷顿森林体系解体后,中央银行垄断发行不可兑现货币。

②使用方。

对可兑现的信用货币而言,使用方对其信任建立在发行国保有的巨额黄金储备基础上。对不可兑现的信用货币而言,使用方之间信用共识网络的构建依赖于发行国的经济甚至军事實力。以美国为例,1944年布雷顿森林体系确定后,美元成为世界主要货币,美国成为世界通货的主要发行方。1971年布雷顿森林体系瓦解后,美国通过系统的强大的金融体系,进一步将美元霸权变为可能。美元通过贸易渠道流出美国,又通过购买美国国债等金融产品实现回收。

③监管方。

信用货币缺乏自然价值支撑,主要由相对独立的中央银行监管从而保障其信用水平。20世纪30年代后,各国货币基本取消了可兑现,信用货币的监管体系更加系统。形成了以中央银行为主体,多个部门共同参与,对通货的“质”“量”和“结构”进行全面监控的体系,保障了纸币的信用水平。

尽管中央银行有一定的独立性,但是本质上依旧受制于政府。在特殊时期,中央银行难以摆脱政府的行政影响和干预。因此,通过技术手段实施货币监管成为发展方向,秉持去中心化思想的比特币等数字货币迎来快速发展时期。

(三)数字货币的演变

1.数字货币的发展

进入21世纪以来,通信、互联网等技术快速发展。虚拟货币开始普及,并经历了从Q币等电子货币到比特币再到以数字人民币为代表的数字货币的发展历程。数字货币包括央行发行的法定数字货币和私人发行的加密数字货币。

2008年中本聪设计的比特币,是私人数字货币的先驱。2008年次贷危机后,世界对以美元为核心的货币金融体系进行了反思,货币“去中心化”思想抬头。通过区块链等技术手段,比特币等私人数字货币能够通过算法预设货币总量,脱离中央银行和政府对货币供给的干预。2019年6月,Facebook发布Libra白皮书。作为虚拟加密货币的Libra,属于追求实际购买力相对稳定而不是追求对美元汇率稳定的加密数字货币,它的诞生与出现引发了美联储和美国政府对美元国际地位的担忧。

中央银行发行的法定数字货币,展现出蓬勃发展潜力。从2014年开始,中国、英国、新加坡、日本等国以多种方式开展法定数字货币相关研究或实验。中国人民银行成立数字货币研究所,英国推出以分布式记账为基础的Rscoin项目,加拿大推出由央行和商业银行等机构共同参与的Jasper项目。

2020年新冠肺炎疫情爆发后,催动包括数字货币在内的数字经济快速发展。美国、瑞典、菲律宾、韩国等国央行加快了法定数字货币的开发进程。2020年5月,美国的数字美元基金会和埃森哲合作发布了数字美元项目(Digital Dollar Project)白皮书。2021年1月,国际清算银行发布法定数字货币的调研报告,65家央行中,有86%的央行开始推动法定数字货币的研发,将近60%的央行已经进入试验性质概念验证阶段,14%的央行已经开始进行实际研发和试点。2021年2月,瑞典央行推出e-krona测试;3月,中伊签订协议,约定两国石油结算可使用数字人民币;4月,菲律宾联合银行表示将加快央行数字货币在内的数字金融服务,韩国宣布采用试点方法对数字货币进行测试。此外,中国央行也在不断探索在数字货币方面的国际合作,2021年2月,中国联合泰国、阿拉伯等国发起多边央行数字货币桥项目。根据国际清算银行(BIS)报告,截至2021年7月,至少有56家中央银行发布了关于数字货币的报告。在2021年10月召开的二十国集团(G20)财长及央行行长会议和七国集团(G7)财长会议中,都提到了关于数字货币的内容,普遍要求开展数字货币的国际合作,保护居民与金融体系的安全。

2.数字货币的信用测度

(1)属性维度

数字货币的自然属性是数据,其彻底摆脱了物理材料的束缚,但更依赖于技术的支撑。相较纸质形态的信用货币,数字货币在价值尺度方面没有突破,却能够更好地发挥流通职能。用户只需要在终端设备进行数据信号的发出与接收即可实现交易,摆脱了以往交易在时间和空间上的要求,并且可追溯、不易作假,赋予了数字货币更高的信用水平。此外,数字货币减少了纸币的仓储、折旧等成本,更有利于通货发挥价值储藏职能。

数字货币的社会属性与信用货币相同,体现了使用者之间的各种债权债务关系。数字经济背景下,交易双方的信息不对称程度越来越高,越来越依赖通过系列制度设计来保证陌生交易对手的交易顺利实现。通过智能合约等技术的应用,数字货币能够增强交易双方之间的互信水平,进而有效连接整个信用社会的债权债务关系网络。

(2)价值维度

私人数字货币的价值源自小规模的群体共识。自2008年国际金融危机后,哈耶克的货币非国家化思想引起学界和公众的重新关注。哈耶克(1976)认为,政府应当减少对货币的干预甚至将货币发行权力移交给私人企业,通过优胜劣汰的市场化竞争机制,由公众决定何种货币最受他们信赖并广泛使用。互联网、通信等技术进步让基于区块链的私人货币成为可能,量化宽松政策带来的信用货币的贬值预期让这种可能变成现实。尽管比特币等货币在当下表现出较强的投机属性,可能偏离了设计者预想的发展轨道,但其价值基础没有发生变化,是抗拒中心化的小部分群体所达成共识的产物。

法定数字货币的价值来自于国家信用的背书及国家所掌握的真实资源。在使用价值上,法定数字货币(DCEP)较信用货币的最大突破是赋予发行方对货币发行、流通的全流程进行掌控的能力,进而给货币供给、政策制定、犯罪打击等提供依据和参考。同时,DCEP能够降低货币交易成本,实现金融稳定与促进经济增长。

(3)用户维度

①发行方。

私人数字货币的发行方不受限制,且发行成本低廉,造成私人数字货币鱼龙混杂,信用水平难以辨别,各国政府对其监管日趋严厉。

法定数字货币的发行方为中央银行。只有央行发行的数字货币,最能构建起公众对通货使用的共识机制。较纸币而言,中央银行发行数字货币的最大优势是通过技术手段实现对货币发行和流通的全流程监控。

②使用方。

私人数字货币的使用方局限在小规模群體内。目前,使用方购买和持有私人数字货币主要出于投机目的。随着中央银行和政府不断加强对挖矿、交易等行为的监管,比特币的投机属性可能会逐渐趋于消失,最终仅在小规模群体中发挥一定程度的流通和价值储藏职能,很难在社会公众中建立覆盖全体的信用共识体系。

法定数字货币的使用,将构建比信用货币更加稳定、联系更加紧密的债权债务网络。法定数字货币在诸多领域拥有巨大的应用前景,通过智能合约等技术手段的应用,法定数字货币能够允许减少交易对手的信用风险,提升债权债务网络的稳定性。

③监管方。

中央银行和政府对私人数字货币基本实施严格监管政策。比特币等私人数字货币很难大规模建立起信用共识,其容易滋生炒作投机,加剧金融不稳定风险,并且耗能巨大。大多数国家的中央银行基本以法律方式禁止境内比特币等私人数字货币的发行、与本币的兑换以及流通。

中央银行是法定数字货币的监管主体。由于数字货币一旦被允许跨境流动,其监管涉及交易伙伴国,故需要加强国际监管合作。数字货币的自然属性和内嵌技术,满足了法定数字货币的“质”的要求,也赋予了央行新的监管工具。数字货币的使用者产生的交易记录通过技术手段可以实现较低成本还原,央行能够掌握充分的通货流通信息,故在制定数字货币发行“量”时会更加科学。在“结构”方面,央行能够在遵循保守客户秘密基本要求的前提下,通过对交易资金的来源、去向、支付金额、频率等相关数据进行记录并监测,有效引导资金流向,打击跨国洗钱等行为,提升金融稳定性。5G、人工智能、量子技术等在控制管理数字货币方面有广阔前景,也有助于保障数字货币的信用水平。

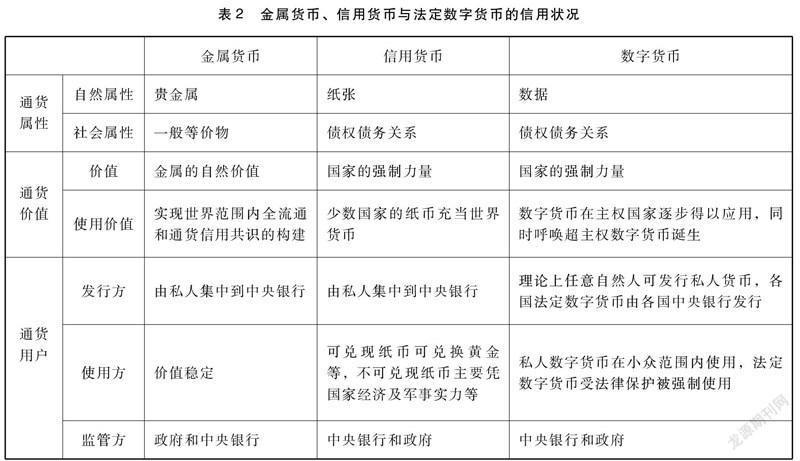

表2更加直观地展示了从金属货币到信用货币再到数字货币的演进脉络。

三、未来超主权数字货币构想思路

近代以来世界通货的演进历史告诉人们,一国主权货币充当世界货币是不公平的,人们期盼超主权货币的重现或再生。关于超主权货币,目前有以下三种流行的观点。

一是重回金本位制。这部分人的主要主张是重新使用黄金等金属作为货币,能够将世界从通胀泥沼中解脱出来,以改变当前主权货币替代超主权货币的不公平现象。具体而言,就是利用黄金储备发行纸质与电子货币。然而,这种构想不符合历史发展方向,其最大的现实问题是黄金总量有限,且黄金自然资源分布不均衡、大国和小国之间黄金储备有鸿沟。黄金总量有限决定了当经济体面临经济危机等意外冲击时,中央银行无法再通过增发货币的方式注入货币,不利于政府调控经济和稳定社会。

二是直接设立一种超主权货币。1944年,凯恩斯在布雷顿森林会议上提出的“班柯”(Bancor),通常被视为超主权货币的先驱。国际货币基金组织(IMF,1969)提出了特别提款权(SDR)概念并且将其落地实施,但未实现预期的应用价值。SDR等超主权货币剥夺了主权国家的货币发行权力,且难以兼顾所有国家的利益,在短期内不具有大规模应用的现实基础。林毅夫(2013)提出使用超主权的“纸黄金”代替目前的主权储备货币,建议根据国家贸易量的增加和实体经济的增长,按照一定的比例以信用方式印发纸币作为储备。

三是超主权数字货币。比特币等数字货币的超主权使用,给国际货币体系带来了新的启迪。数字货币的超然性,也在呼吁超主权数字货币的诞生。关于超主权数字货币的发展,目前已经引起一些国际组织、主权国家的政府和央行,以及国际学界的关注。Junfeng Liao(2017)认为比特币具有成为超主权数字货币的潜力。Julia Olegovna Sulyagina(2020)认为中国的法定数字货币有可能成为超主权数字货币。

笔者认为,数字货币是未来通货发展的主流方向,与之相伴而生的理想的超主权数字货币未来不一定成为现实,但各国应当顺应时代发展潮流,遵循货币金融发展变化规律,拥抱新技术和新货币产品,做好迎接它到来的准备。本文试图提出超主权数字货币构想思路。

第一,超主权数字货币需要形成世界信用共识基础。超主权数字货币主要用于国际间的贸易、投资与债权债务关系清算等。以区块链为代表的算法技术和人工智能、量子技术等新技术,能够满足超主权货币的开发与应用。关键是各国要加快形成通货信用共识,尤其是包括美元、欧元等在内的既得利益货币国家。

第二,超主权数字货币需要公正合理的“锚”。超主权数字货币的“量”,应经过充分的国际货币合作讨论,产生一个彼此认可、共同遵守的超主权货币的“锚”,用于国际之间的清算。可借鉴SDR、林毅夫“纸黄金”和Libra模式设计,锚定和挂钩各国经济实力、关税和包括能源、基础原材料等在内的大宗商品等通用战略物资等。而且这个“量”也不是一成不变的,可以根据确定了的“锚”适时调整的。

第三,超主权数字货币需要全球公认的发行、存储与清算等规则和标准体系。世界各国加强货币金融合作,优化升级世界货币体系和金融市场秩序。探讨实时和动态地发行与兑换超主权数字货币,研究超主权数字货币系统的去中心化,抑或中心化与非中心化并行等难题。可发挥联合国和G20多边机制,强调IMF、世界银行(WB)、BIS等国际金融组织的独立性和专业性作用,在各国相互信任的基础上,精诚合作,共同探索建立具体的超主权货币规则与标准体系。

第四,超主权数字货币需要分步实施。发展超主权数字货币不能一蹴而就。要遵循货币演进的客观规律,充分认识到从产生、到推广再到被广泛认可和使用,可能会经历较为漫长的阶段。可在双边、诸边先开展区域合作试点,然后再扩大到多边与全球使用。

第五,数字人民币在超主权数字货币构建中需要发挥应有作用。一是数字人民币在国内加快应用,初步形成数字人民币的国内债权债务网络。二是数字人民币在中国周边和与中国经贸联系较为紧密的国家开始使用。通过货物、服务贸易和对外直接投资等方式,探索和扩大数字人民币的国际应用场景,从而将债权债务网络扩展至国外。三是数字人民币的应用需要加强与多方合作。可以加强与国内商业银行和阿里、京东、腾讯等头部科技企业的技术合作。可以加强与国际金融组织的交流合作。可以加强与他国央行的监管合作。可以加强与“一带一路”、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)等区域国家的货币政策协调合作。四是数字人民币的实践促进超主权数字货币诞生与发展。数字人民币属于中国主权货币,无意取代当下的美元和欧元。数字人民币在国内和跨境的应用,其主要目的在于积累实践经验,为推动全球认可的超主权数字货币诞生与发展贡献中国智慧。

参考文献:

1.孙国峰:《货币创造的逻辑形成和历史演进——对传统货币理论的批判》,《经济研究》,2019年第4期。

2.刘絜敖:《国外货币金融学说》,中国金融出版社,2010年。

3.费雪:《货币购买力:其决定因素及其与信贷、利息和危机的关系》,商务印书馆,1977年。

4.马歇尔:《货币、信用与商业》,商务印书馆,1986年。

5.凯恩斯:《货币通论》,人民日报出版社,2009年。

6.金德尔伯格:《西欧金融史》,中国金融出版社,1991年。

7.陈伟恕:《黄金非货币化是历史的必然》,《经济研究》,1982年第7期。

8.李扬:《美元化问题研究》,《金融研究》,1999年第9期。

9.张明:《国际货币体系演进的资源流动分析》,《国际经济评论》,2009年第4期。

10.李建军:《数字货币理论与实践研究进展》,《经济学动态》,2017年第10期。

11.穆杰:《央行推行法定数字货币DCEP的机遇、挑战及展望》,《经济学家》,2020年第3期。

12.姚前:《共识规则下的货币演进逻辑与法定数字货币的人工智能发行》,《金融研究》,2018年第9期。

13.楊延超:《论数字货币的法律属性》,《中国社会科学》,2020年第1期。

14.徐德顺:《稳步开展数字人民币试点》,《时事报告》,2020年第11期。

15.樊亢:《世界经济史》,经济科学出版社,1998年。

16.徐忠:《央行数字货币理论探讨》,《中国金融》,2016年第17期。

17.林毅夫:《以纸黄金作为超主权储备货币》,人民网,2013年4月3日。

18.姚前:《法定数字货币的经济效应分析:理论与实证》,《国际金融研究》,2019年第1期。

19.谢星、封思贤:《法定数字货币对我国货币政策影响的理论研究》,《经济学家》,2019年第9期。

20.庄雷、赵成国:《区块链技术创新下数字货币的演化研究:理论与框架》,《经济学家》,2017年第5期。

21.弗里德曼:《美国货币史》,北京大学出版社,2009年。

22.蒙代尔:《蒙代尔经济学文集(第四卷)——宏观经济学与国际货币史》,中国金融出版社,2003年。

23.蒙代尔:《蒙代尔经济学文集(第六卷)——国际货币:过去、现在和未来》,中国金融出版社,2003年。

24.王信:《经济金融全球化背景下国际货币博弈的强与弱》,《国际经济评论》,2009年第4期。

25.周光友:《互联网金融发展、电子货币替代与预防性货币需求》,《金融研究》,2015年第5期。

26.焦瑾璞:《数字货币与普惠金融发展——理论框架、国际实践与监管体系》,《金融监管研究》,2015年第7期。

27.贾丽平:《比特币的理论、实践与影响》,《国际金融研究》,2013年第12期。

28.Junfeng Liao. Research on optimal model construction of electronic super-sovereign currency,IEIS,2017.

29.Julia Olegovna Sulyagina. The Russian-Chinese relations:strategic approaches and trends of the 21st century,2020.

责任编辑:谷 岳