乡村经济是智慧经济和艺术产业

——兼谈以工业经济思维发展乡村产业之弊

撰文 张孝德

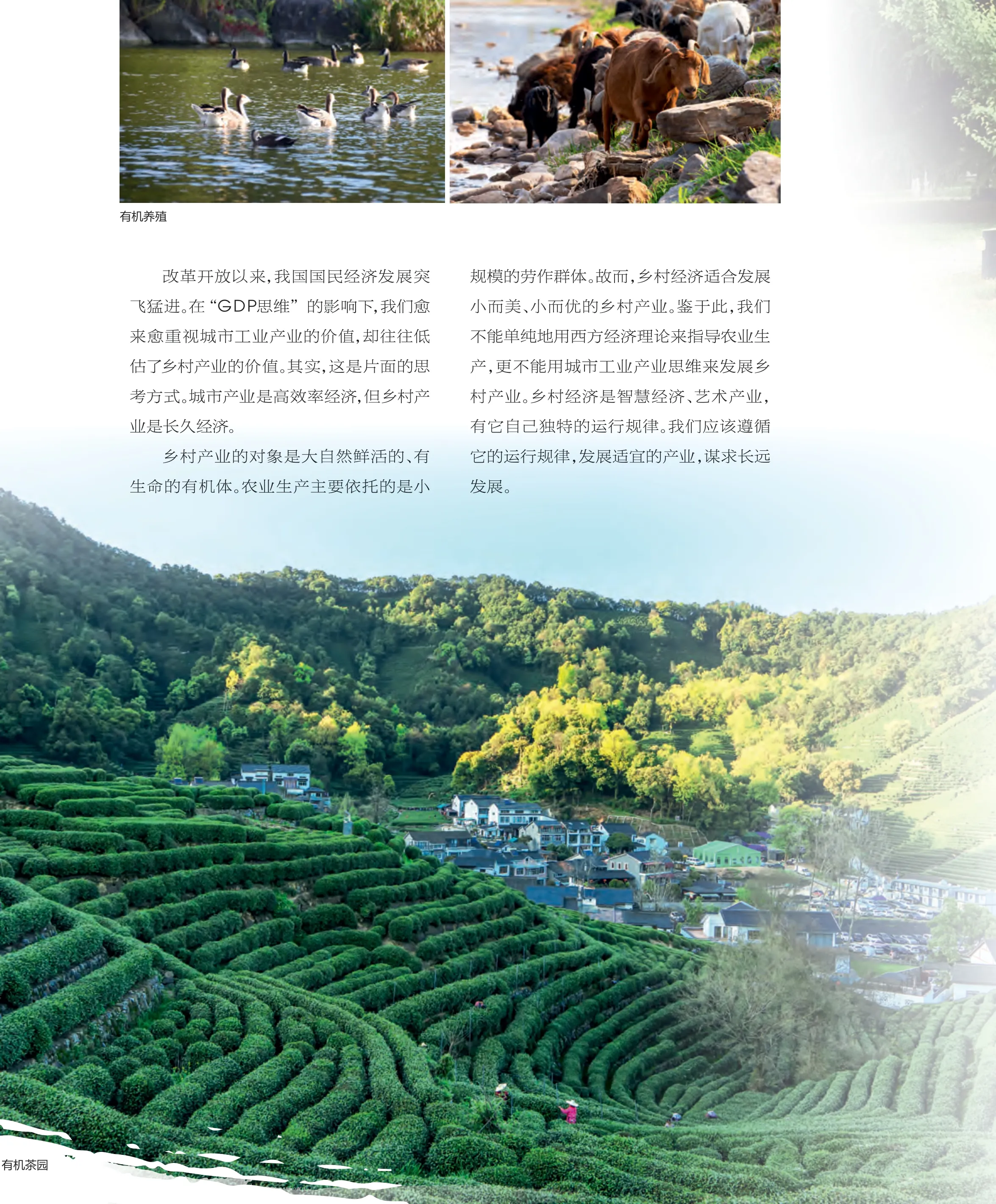

有机养殖

《道德经》题材雕塑作品

工业是知识经济,农业是智慧经济

长期以来,受西方经济和文化思潮影响,我们一直将工业视为先进生产力的代表,而将农业特别是传统农业看作低端产业。其实这种观念是非常片面的,甚至是错误的。

我们认真观察就会发现,由西方发达国家推动的农业现代化,实质就是用工业化方式改造传统农业,让农业也像工业那样实现大规模的机械化生产。比如,从农业中分离出来的养殖业,如今都变成了工厂化的养殖业。如今的粮食和各类副食品,严格来说都不叫农产品,而是工业化产品。然而,这样的工业化农业却成了许多国家的主流农业,其中就包括我们国家。

但是,从20世纪80年代开始,西方社会不断地对工业化农业进行反思与批判,于是出现了以有机农业为导向的新的农业生产模式,即“后现代农业”。后现代农业倡导有机种植、无药种植,希望借助现代科技的力量向传统农业回归。除此之外,它还倡导自给自足和社区互助,号召发展小农经济。因此,人们又将这种新潮农业称为“社区支持农业”。

为什么会出现回归传统农业的新趋势?因为人们发现,用工业化生产方式发展农业生产会产生危害人体生命健康的副作用。比如,化肥催生出的农植产品、工厂化生产的蛋肉类产品等往往成了对人体生命有危害的农产品。农业本是为人类提供生命能量、维持人类生存的基础产业,然而现在正变成对人类生命造成威胁的产业。面对如此境况,怎能不叫人思变?

二十四节气”题材雕塑作品

那么,为什么将工业领域里的高效生产模式搬用到农业生产领域里反而带来了这么多的危害和威胁呢?这是由于工业生产与农业生产的对象截然不同,故而产生的效果也不尽相同。工业生产的对象是没有生命的物质,只需要知识、工具和技术,便可以实现质量和产量的“双丰收”;但农业生产的对象是有生命的复杂的有机体,就很难保障同时实现质量和产量的“双丰收”,其结果往往是注重了产量就保证不了质量。所以,西方的工业化生产模式,并不适用于农业生产。

西方之所以会用工业化生产思维搞农业生产,这与西方的理性思维文化传统密切相关。从古希腊开始,西方圣哲们就开始用理性思维去研究世界,去发现事物运行规律,并试图借助其所发现规律创新科技、创造财富,且由此形成了一套完备的科学知识体系。而中国先贤面对有机世界,却形成了另外一套认知世界、与世界对话的思维体系——类比思维体系。古人发现,大自然有机体系与人的生命系统的运行原理是基本相通的。于是,中国古人通过类比思维寻找到了大自然有机体系的运行规律。比如,人的生命活动依靠天时、地利,于是古人得出结论,动植物的生长同样需要借助天时、地利。只有严格把握好天之时、地之利,才能更好地完成农耕活动,创造财富。

但天地之力是一种可以感知却不好驾驭的无形力量。于是,中国古人试图通过仰观天文、俯察地理的方法寻找和掌握天地运行的规律,并在此基础上总结形成了一套指导农业生产的“二十四节气”理论。在此之上,中国古代还形成了独具中国特色的世界观和方法论——道。《道德经》所讲的“人法地、地法天、天法道,道法自然”,就是对“道”之认知体系的高度总结。中国古人正是基于对天地自然的认知,创立了一套集智慧和经验于一体的知识体系,并用于指导农业生产。

所以说,西方的大规模化生产理念,在推动工业化生产中起了重要作用,但搬用到农业生产中就失灵了。这正是用事实告诉了我们,不能用西方城市工业发展思维来搞农业生产。要发展中国现代农业,必须立足中国的传统农耕智慧,并在借鉴现代化科技成果的基础上,探索出一条人与自然和谐共处的生态化农业发展之路。

城市产业是技术产业,乡村产业是艺术产业

中国古代乡村产业从某种意义上讲就是一种美学创造产业。古代的农业、手工业等所有产业,首先是艺术产业,其次才是技术产业。

如果说城市产业是技术产业,那么乡村产业则是艺术产业。

农业生产面对的是一个有生命的有机世界。绿水青山、花草树木、猪马牛羊等等,都是农业生产的对象。它们共同组成了一个生生不息、自我进化并不断创造美的自组织世界。植物发芽、生长、开花、结果,动物求偶、繁殖、生长,既是生命生长的过程,也是美的进化过程。

生命是有温度、有情感的。宇宙万物生生不息的过程,就是一个不断创造美的过程。大自然创造了美,人类在大自然的基础上进行再创造。中国古代乡村产业从某种意义上讲就是一种美学创造产业。古代的农业、手工业等所有产业,首先是艺术产业,其次才是技术产业。从这个意义上讲,我们的传统农业就是艺术产业,我们的传统乡村都是艺术乡村。古人通过特殊的“艺术手法”创造了富有诗意的美丽村庄。所以,中国的传统乡村就像是一块祖先留传下来的宝玉。如何进一步雕琢,让它发挥最大的价值?这正需要运用我们中国的传统智慧。

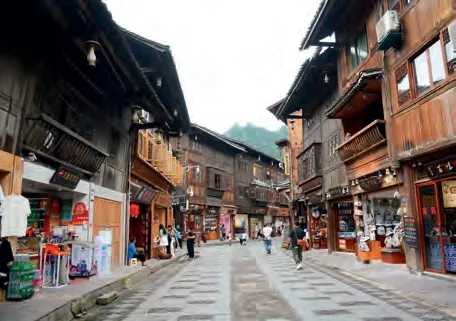

贵州黎平肇兴侗寨老街

贵州黔东南西江千户苗寨节庆活动

通过艺术产业的思维视角,我们也必须重新评价少数民族地区的价值。按照今天的工业经济思维,越是偏僻的少数民族地区,越被认为是贫穷的地方。但如果以艺术和美学价值来衡量,越是偏僻的少数民族地区,越是艺术和美学资源最丰富的地方。这些地方,如单纯用货币收入来衡量是贫穷的,但用艺术和美学价值衡量是富裕的。所以,对这些地方进行扶贫,不能一味地进行破旧立新,而是要研究如何在保留这些文化遗产的同时,让这些艺术与美学资源转化为新的社会财富。比如,进行适度的文旅开发,或是重点挖掘和打造当地特色产业,都是实现创效的可行路径。

乡村产业是小而美的产业

在几十年工业化经济发展进程中,规模化的工业化发展思维已经深入人心,而这种思维理念恰恰阻碍了乡村产业的健康发展。

乡村产业的艺术特性,决定了乡村产业是小而美、小而优的多元化产业。

党的十九大报告明确提出,要支持小农户和现代市场的有机衔接。习近平总书记在2018年的农村工作会议上,对中国的小农经济给予了充分肯定。习近平表示:“我国小农生产有几千年的历史,‘大国小农’是我们基本的国情农情,小规模家庭经济是农业的本源性制度。人均一亩三分地、户均不过十亩的小农生产方式,是我国农业发展需要长期面对的现实。”但事实上,现在我们面对的更大问题是,在几十年工业化经济发展进程中,规模化的工业化发展思维已经深入人心,而这种思维理念恰恰阻碍了乡村产业的健康发展。

自从亚当斯密发现分工与规模化可以提高劳动效率的规律以来,规模化生产成为市场经济发展的“潜规则”。对于这种以追求高效高产为目标的工业经济模式,英国经济学家舒马赫在其所著《小的是美好的》(1973年出版)一书中进行了批评。他指出,这种单纯追求高效高产的经济发展模式,实质上扭曲了经济活动的目的。试问,如果更高的效率、更大的产出成为经济活动的唯一目的,那么人的价值何在?让人成为服务大经济的“机器”吗?这种大规模的生产方式本身就是背离人性的。

田园风光

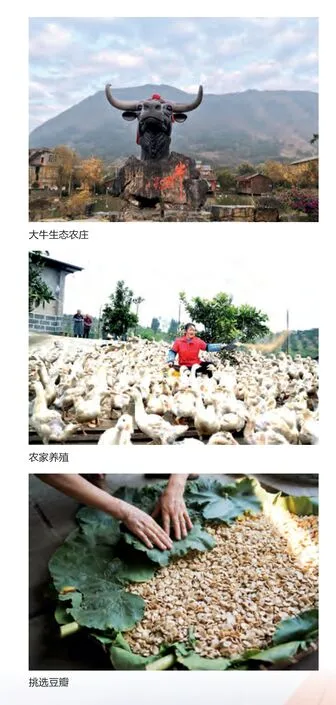

制作豆瓣酱工序——封坛发酵

首先,农业生产的劳作过程,是一个生命与生命互动的过程。这个过程就是舒马赫所追求的“实现物质生产与人的尊严、价值增值统一的过程”。农业生产的这一独特功能已经被现代人重新发现并运用,从而发展了现代观光农业、休闲农业、体验农业等。这种农业生产需要的不是高度的机械化,而恰恰是人性的温情和手艺。换句话说,它更多需要的是人的参与,而不是机械。未来农业发展一定是生态化、多元化的,这也决定了未来农业生产不能走大规模的机械化农业发展之路,而必须走小规模的集约化农业发展之路。

其次,从乡村手工业的角度来说,乡村产业是艺术与技术融合的产业。艺术与技术最根本的不同在于,艺术是个体性、独创性的劳动,而技术是群体性、可复制性的劳动。乡村手工业恰恰需要的是艺术和技术相结合的一种技能——手工技艺。如今,在乡村振兴的大背景下,乡村手工业在全国广大乡村迅速升温。事实一再证明,手工业作为作坊式产业仍然最适合在乡村发展。

再者,乡村产业是依托绿水青山等自然资源发展的经济,也因此被称为“乡村自然经济”。乡村自然经济不是单纯以追求利润为目标的经济,而是一种“先义后利”式经济。也就是说,它必须是在善待自然、保护好生态环境的前提下去实现创效。于是,在这种特性条件的约束下,发展小规模的乡村产业成为最佳选择。久而久之,乡村产业便形成了小而美、小而优的典型特征。

总之,发展乡村产业就像雕琢艺术品一样,不能按照同一个标准、同一个模式去进行,而必须立足于各自的禀赋优势,在轻松自由的生产环境中完成生产活动。只有创造轻松自由的生产环境,才能让乡村产业的发展呈现出百花齐放的最美姿态。

发展乡村产业就像雕琢艺术品一样,不能按照同一个标准、同一个模式去进行,而必须立足于各自的禀赋优势,在轻松自由的生产环境中完成生产活动。

四川省成都市郫都区豆瓣酱酱园

乡村最具有魅力的产品是乡村生活

随着时间的推移,当城市生活给人们带来雾霾天气、身心疾病以及高成本生活压力等不利因素时,人们就又会开始将视线转向乡村。

改革开放以来,随着物质主义的盛行,我们今天对生活的好与坏、幸福与不幸福的评价标准,往往都是以挣钱多少为标准。客观地讲,城市是经济发达、财富充足的地方,而乡村则是经济发展相对薄弱、生活相对贫困的地区。于是,久而久之,就形成这样一股风气:人们会过度夸大城市的美好,而否定了乡村的美好,或者对乡村的美好视而不见。

但是,随着时间的推移,当城市生活给人们带来雾霾天气、身心疾病以及高成本生活压力等不利因素时,人们就又会开始将视线转向乡村。在此大背景下,乡村的价值又开始被社会重新认可。

乡村具有城市没有的禀赋资源,如绿水青山、乡土文化、乡亲乡情等。它们融合成一个整体,便形成了乡村特有的一种产业——低碳、健康、幸福的生活方式。这是乡村独特的产品和竞争力所在。

城市是一个工业经济发达、追求高效率生活的地方;乡村则是一个经济相对落后,但可以拥有健康、低碳、幸福生活的地方。于是就形成一种特别有意思的现象:农民都要进城挣钱,城市中产阶层人士却想下乡生活。这是未来城乡双向流动的新趋势。所以,乡村产业发展的目标市场在城市,而未来城市的高端消费市场却又在乡村。

观光农业基地

目前,在中国城市中产阶层中已经出现了新的消费趋势:到乡村去实现他们对新生活方式的追求和向往。他们在城市中得不到的“奢侈生活”,在乡村却自然存在着,并可轻易获得。

城市中产阶层人士下乡消费主要表现出“三个回归”:一是回归自给自足的田园生活,享受安全食品、清新空气、健康生活;二是回归原始古朴的乡村生活,追求原生态、低碳化、个性化的传统生活方式;三是回归轻松自由的精神生活,让心灵回归自然,真正接受大自然的爱和馈赠,去全身心享受乡村的幸福生活。

中国现有的4亿中产阶层人士以及未来的2亿退休老人,都是乡村生活产业的潜在消费者。所以,乡村产业的发展潜力仍然是巨大的。乡村产业必将迎来发展的春天。