全球货币政策转向及其对流动性的影响研判

宗良

未来一段时间,全球主要央行货币政策将趋于正常化,全球流动性将呈现边际收缩态势,融资环境趋紧将导致各经济部门主动或被动去杠杆。同时,地缘政治风险也给全球货币政策转向和流动性变动带来不确定性。中国货币政策空间充足、回旋余地大,未来将继续坚持“以我为主”,多措并举维持流动性的合理充裕。

2021年以来,全球经济呈现稳步复苏态势,但持续的通胀压力影响了经济增长前景,同时给央行货币政策调整也带来了挑战。未来一段时间,全球主要央行货币政策将趋于正常化。美联储加息已成定局,欧洲央行也将逐步收紧流动性,英国、日本、韩国等经济体也释放出货币政策转向信号。在此背景下,全球流动性将呈现边际收缩态势,融资环境趋紧将导致各经济部门主动或被动去杠杆。同时,地缘政治风险也给全球货币政策转向和流动性变动带来不确定性。相较之下,中国货币政策空间充足、回旋余地大,未来将继续坚持“以我为主”,多措并举维持流动性的合理充裕,更好支持实体经济发展。

全球货币政策转向的主要特征

全球货币政策面临全面转向,或加剧金融市场波动

新冠肺炎疫情发生以来,主要央行推行力度空前的宽松货币政策,全球利率水平降至历史低位。但随着经济反弹与通胀率大幅攀升,货币政策逐步退出“紧急抗疫”状态,并开启正常化进程。2021年11月,美联储议息会议决定在11月将资产购买总量下调至每月1050亿美元水平,正式开启缩减购债规模。尤其是在持续的高通胀压力下,美联储将提前完成缩减购债计划并加息,货币政策正式开启正常化进程。2021年第四季度,欧洲央行开始放缓紧急抗疫购债速度。2021年12月,英国央行宣布加息15个基点,成为疫情后首家加息的主要央行。未来一段时间,在通胀水平居高不下的情况下,全球央行流动性收紧将成为趋势,短期内不排除货币政策出现超调操作的可能。在流动性收紧影响下,全球金融市场将面临较大的不确定性,资产价格大幅波动现象不可避免。

追求经济增长和金融稳定将制约美联储加息节奏

美联储加息对全球货币政策转向具有指标性意义。2022年1月,美国消费者物价指数(CPI)和核心CPI的同比涨幅分别达到7.5%和6%,创近40年新高。在美国国内通胀不断走高的背景下,美联储对待通货膨胀的态度已经出现方向性变化。目前,美联储已经改变了2021年下半年以来坚持通胀只是“暂时的”的观点,开始承认通胀的持续性以及将提前结束资产购买计划并加息,同时也在考虑提前启动缩减购债规模。但美联储的加息节奏将受到多种因素制约。一是美国本轮通胀不完全是由需求因素导致,供应链受阻造成的原材料短缺、运输障碍、订单积压以及劳动岗位空缺等现象仍将持续困扰美国经济,如果加息节奏过快,将加剧供给压力,反而继续推动物价上涨,影响经济增长前景。二是当前美国资本市场估值已较高,资产价格面临较大的下跌风险。同时,在美国债务高达30万亿美元以上的情况下,美元过快升值和利率上升可能会引发债务风险。在追求经济增长和金融稳定的双重制约下,美联储加息节奏预计不会过于迅速。但考虑到美元在全球的特殊地位及美国在全球地缘政治方面的影响力,美联储货币政策调整仍将比其他经济体更为主动。

欧洲货币政策转向或面临两难选择

随着疫情逐步平稳、能源供需错位现象得到纠正、供应链紧张问题缓解,2022年欧洲经济将保持强劲复苏势头。同时,欧元区国家物价上涨压力速度将放缓,通胀率预计将降至3%以下,欧洲央行面临的货币政策调整压力将有所缓解。

然而,欧洲央行货币政策可能将受到美联储政策调整的外溢影响。在美联储2022年加息已经明确的背景下,欧洲央行仍在释放不会加息的信号。对欧洲央行而言,其货币政策调整面临两难困境:如果货币政策不跟随美联储,一旦美聯储开启加息进程,很可能导致欧元兑美元贬值,导致国际资本出现从欧洲净流出,这会造成一定的负面影响。但若欧洲央行紧跟美联储政策节奏,则可能会影响经济复苏进程。原因在于,尽管欧元区经济复苏相对良好,但与美国相比仍偏慢,尤其2020年新冠肺炎疫情对欧元区经济的冲击更大,预计未来两年欧元区经济增速都将低于美国,这导致欧洲央行货币政策难以紧跟美联储。

总体来看,在经济复苏偏慢和货币政策与美联储不同步的背景下,如果为平衡汇率和资本账户,欧洲央行需要启动加息;如果为维持经济复苏,需要继续维持相对宽松的政策环境;如果出现通胀持续居高不下或者经济复苏减缓的情况,则会加剧欧洲央行的货币政策困境。因此,预计短期内欧洲央行加息的可能性较小,但将会在缩减购债等边际收紧流动性投放方面与美联储保持同步。

新兴经济体出现“加息潮”

新冠肺炎疫情暴发后,为缓解疫情对经济的冲击,美联储开展了大规模的量化宽松(Quantitative Easing,简称QE)政策,导致大量资金流入新兴市场国家。随着美国经济逐渐复苏,美联储货币政策也由“鸽”逐渐转“鹰”,部分新兴经济体面临资本外流的风险,不得不通过快速加息应对本币贬值与通货膨胀。2021年,巴西通胀率达到10.06%,远高于政府管控目标中值的3.75%,创2015年以来新高;俄罗斯通胀率为8.39%,高于4%的通胀目标;墨西哥通胀率也高达7.36%,创近20年来最高纪录。为了抑制飙升的通货膨胀率,一些新兴经济体已开始调整货币政策。例如,巴西央行在2022年2月2日宣布加息150个基点,将基准利率从9.25%上调至10.75%,这是自2021年3月以来巴西央行连续第八次加息;俄罗斯央行在2021年内七次加息,在2021年末将利率上调至8.5%,近期又因俄乌冲突紧急提升至20%;墨西哥央行也在2022年2月10日将基准利率上调50个基点至6%,自2021年6月以来已连续六次加息。由于新兴经济体抗风险能力相对较弱,其对美联储货币政策转向十分敏感,不得不通过提前加息来应对资本外流和汇率波动风险。

中国货币政策转向压力较小,宽松空间依然存在

与部分发达经济体不同,中国在疫情暴发后没有大规模地“开闸放水”,而是选择以稳健的货币政策创造适度宽松的信用环境,因此目前通胀压力总体可控。但考虑到经济下行压力加大、疫情冲击依然存在、地缘政治形势日趋复杂等因素,货币政策的基调仍将保持积极。一方面,我国当前面临预期转弱、供给冲击、需求收缩三重压力,需要较为充裕的流动性推动经济增长,且央行强调要“增强信贷总量增长的稳定性”,表明后续仍将持续推动“宽信用”;另一方面,中国经济面临的外部环境依然复杂,国外疫情难以得到控制,美国等少数西方国家持续打压我国高科技企业,俄乌危机等地缘政治风险加剧不确定性。面对内部压力和外部风险的冲击,中国货币政策需要加大跨周期调节力度,不断夯实经济复苏基础,增强经济韧性,提高抵御风险的能力。

全球货币政策转向的主要影响因素分析与展望

全球通胀压力持续加大

2021年以来,全球通胀快速走高,通胀预期不断升温。疫情前,全球长期处于低通胀环境,但疫情后各国通胀形势逐渐逆转,主要有以下原因:

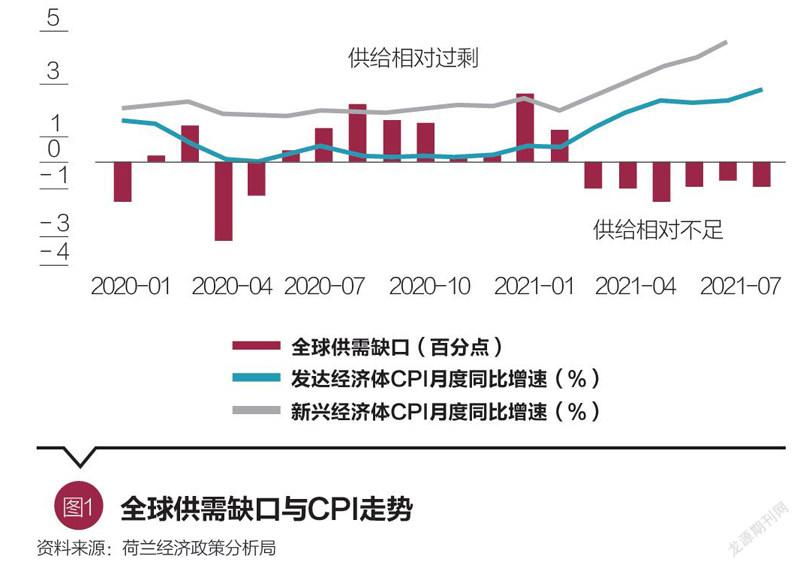

第一,长期积极财政货币政策导致储蓄快速累积,带动总需求反弹,全球出现持续的供需缺口。积极的支持政策和延后的消费需求导致发达经济体普遍积累了超额储蓄,随着经济和消费活动逐渐重启,被压抑的需求快速释放,主要经济体的国际贸易和社会零售品销售增速均大幅超过疫情前水平。从供需复苏节奏看,2020年全球供给端率先复苏,2021年需求端复苏进程加快,用全球出口贸易指数作为供给端复苏的代理变量,进口贸易指数作为需求端复苏的代理变量,可以发现,早期供给端復苏快于需求端,但2021年3月之后,需求反弹超过供给复苏速度,出现供需缺口的时点与全球通胀快速抬升的时点基本一致(图1)。

第二,全球供应链瓶颈是当前物价上涨的重要推动因素,突出表现为“五缺”,即缺疫苗、缺原料、缺货柜、缺工人和缺芯片。考虑到供应链瓶颈主因是物流效率和生产效率问题,预计2022年第二季度后将逐渐缓解,全球通胀届时将达到顶峰。不过,由于芯片、工业金属等产品产能利用率已处于较高水平、生产供应弹性较低,加之一些国家推动的产业链重构措施,供应短缺可能会持续较长时间。

主要经济体呈明显复苏态势

2021年全球经济复苏强劲但不均衡,疫情演化和政策应对逐步成为影响全球经济运行的关键变量。截至2021年底,全球48%的人口完成疫苗接种。其中,北美洲(57.7%)、南美洲(63.3%)、欧洲(60.7%)和亚洲(55.3%)的完全接种比例均超过55%,非洲仅为8.8%,全球疫苗接种率持续分化,主要经济体复苏进程较为乐观。不过,由于新变异毒株再次增大疫情演变的不确定性,或将冲击全球经济复苏进程,2022年疫情对经济的影响还难以预测。

在主要经济体疫情状况逐渐好转的背景下,全球财政支持力度减弱,货币政策收紧,全球流动性面临拐点。随着全球利率中枢上移,对外投资、跨境资本流动、居民消费、企业债务和金融市场等均会受到一定影响,未来全球经济大概率将回归中低速增长。

2022年上半年,全球经济将继续复苏,但增速或有所放缓。根据世界银行预测,2022年全球国内生产总值(GDP)增速或降至4.1%,较2021年下行1.4个百分点。从总量上看,预计2021年实际GDP总量低于疫情前的经济体数量约为103个,2022年有望降至50个。从区域上看,二十国集团(G20)经济体中,印度、美国、沙特、韩国、土耳其的实际GDP已超过疫情前,欧盟、澳大利亚、加拿大和日本接近疫情前,仅阿根廷到2022年底无法恢复至疫情前水平。各经济体的经济增速预测见表1。

俄乌冲突成为重要的不确定因素

2022年2月以来,俄乌冲突进一步升级,两国进入全面战争状态。地缘政治风险加剧将给世界各国货币政策转向的时机与力度带来影响。

对美联储而言,随着俄乌战争的全面爆发,能源价格面临较大上行压力,加剧了美国国内的通胀与经济风险。基于此,预计美联储大概率会采取相对缓和的加息策略,全年加息幅度也会有所减少。相比之下,俄乌战争对欧洲的影响显然更大。根据美国外交关系协会(Council on ForeignRelations,简称CFR)发布的数据,欧洲约三分之一的天然气消费和超过四分之一的原油进口依靠俄罗斯,而欧洲国家目前已普遍宣布对俄罗斯进行制裁,因此俄罗斯大概率会从能源领域进行反制,这将导致欧洲货币当局在通胀和增长间的抉择面临更大困难。考虑到欧元区通货膨胀率也不断超出预期,预计欧洲央行2022年依然会在货币政策上有所收紧,但俄乌事件带来的风险可能会使“退出刺激政策”的计划适当推迟。

对中国而言,俄乌局势总体对货币政策的影响有限。一方面,我国对俄乌两国的进口依赖度较低。根据2021年数据,尽管我国有29%的玉米和26%的大麦进口来自乌克兰,但我国对俄罗斯和乌克兰的进口依赖度仅为3.0%和0.4%,对经济总量的影响并不显著。另一方面,长期以来俄罗斯与中国的能源合作较为稳定,且中国在当前紧张局势下对俄罗斯意义更为重要,因此中国的能源供应保障比较稳健。总的来说,2022年的我国货币政策空间较大,维持相对宽松的货币环境仍是主基调。

全球货币政策转向对全球流动性的影响

2022年全球货币政策转向的基本趋势是确定的,但受疫情和地缘政治风险的影响,也存在较大不确定性。特别是各国从疫情中恢复的程度各不相同,市场流动性情况存在很大差异,货币政策转向的时间和程度会产生明显的“错位”现象,进而导致不同经济体之间的利差变得不稳定。在美联储、欧洲央行收紧货币政策背景下,全球金融市场可能会产生一定的动荡,少数新兴经济体将面临较大的金融风险。我国应保持政策定力,坚持货币政策的稳健和灵活适度,维持流动性合理充裕,助力经济的高质量发展。

全球流动性边际收紧,资本流向呈现不平衡性和复杂性

总体而言,随着以美国为代表的主要经济体货币政策转向,全球流动性将边际收紧,资本流动也将呈现向美国回流的态势。在历史上,一旦美联储开启加息周期,美国均是重要的资本流向国,通过其政策变动实现对自身风险的转嫁。但受美国量化宽松政策过度使用、股市持续高位以及巨额债务负担等因素影响,美国市场的吸引力明显下降。在市场对美联储加息预期不断升温的情况下,预计2022年仍将有大量资本回流美国,部分新兴经济体或面临较为严重的资本外流问题,但全球资本流向的不平衡性和复杂性也会十分突出,国际资本流向将趋向多元化,亚太地区将是全球资本流向的重要目的地。一方面,《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership ,简称RCEP)正式生效,这将显著降低域内企业经营成本,有助于促进域内贸易、投资、科技、资金和人员的流动。另一方面,由于中国较好控制住了疫情,大多数产业链基本实现完全复工复产,国际投资者对中国经济发展预期保持乐观态度,预计外资会继续进入中国市场。

流动性拐点将至,美国金融市场可能迎来大幅调整

随着美联储货币政策启动正常化,美元流动性从极度充裕逐步转变为充裕或中性,长期有利于控制通胀、资产价格泡沫,但短期利率中枢上移或将导致美国金融市场面临调整甚至动荡。从债券市场看,2021年以来美债收益率提前反应,呈现快速上行趋势,部分消化了货币政策转向预期。从外汇市场看,随着未来加息操作进一步确认,美元指数有望迎来周期性逆转上升,非美货币面临回调压力。从股票市场看,当前美股存在泡沫化风险,随着货币政策正常化深入加息、缩表阶段,美股可能出现较大幅度、较长时间调整。从商品市场看,美国货币政策转向整体利空大宗商品价格,部分金融属性较强的大宗商品面临较大的价格调整风险。

政策信号尚不明朗,欧元区流动性缓慢收窄

尽管2022年以来,欧洲央行开始逐步转变政策表态,表示不再完全排除加息的可能性,但欧元区状况与美国有较大差异,政策收紧步伐可能相对缓慢。一方面,目前欧洲经济景气程度有所下降,欧盟委员会预测欧元区2022年GDP增速将降至4%,较2021年下降1.3个百分点,货币政策过快紧缩或将影响就业与经济增长,抑制经济复苏势头。另一方面,欧元区当前的通货膨胀主要是能源供应紧缺导致,且受俄乌冲突影响可能进一步加剧,但其整体流动性水平并不严重过剩,且大多数欧盟成员国工资上涨幅度温和,并未形成物价-工资双螺旋上升局面。因此,预计欧洲央行将在加息议题上持较为谨慎的态度,流动性将缓慢收窄,以防引发债务危机与经济衰退。

债务违约风险隐现,少数新兴经济体或出现爆雷

疫情以来,全球债务增幅创二战以来新高。根据国际金融协会(Institute of International Finance ,简称IIF)的报告,2021年全球债务总额首次突破300万亿美元,达到303万亿美元,创历史新高。2022年,随着全球主要央行货币政策陆续转向,利率水平抬升,融资条件收紧,公共与私营部门将被迫进入去杠杆周期。在此情况下,企业债将面临评级下调、债务成本加大的压力,高收益债违约率或将攀升。其中,新兴市场的债务负担尤为严重。截至2021年第三季度,新兴经济体宏观杠杆率为211%,接近历史最高水平,且未来5年将有17.9万亿美元债券及贷款到期。随着全球流动性收紧,以土耳其、阿根廷、智利等为代表的部分新兴市场将面临“政经风险交织、国际收支失衡”的困难,可能爆发债务危机。此外,由于国际资本流动转向,新兴市场“缩减恐慌”或将再现,叠加新兴经济体内部脆弱性与疫情反复等因素,风险或将进一步扩大,甚至存在触发金融危机的风险。

中国流动性保持充裕,“稳增长”是年度主线

中央经济工作会议提出“稳健的货币政策要灵活适度”“保持流动性合理充裕”的政策思路,两会《政府工作报告》中沿用了此说法,为2022年货币政策定下了总基调。尽管美联储2022年加息已成定局,将对我国的货币政策产生一定影响,但预计央行总体方向依然是“以我为主”,稳增长的决心不会动摇。主要原因在于:一是目前我国的通胀压力总体可控,2022年1月CPI同比上涨0.9%,工业品出厂价格指数(PPI)同比上涨9.1%,同比涨幅均有所回落,且我国商品市场供给充裕,为稳增长提供了更大的政策空间。二是俄乌冲突加剧地缘政治风险,海外疫情持续蔓延,人民币避险属性凸显。近期人民币汇率在美联储加息预期升温背景下仍保持穩定,有利于货币政策的稳健操作。整体看,全球货币政策转向对我国市场流动性影响有限,宽信用有望进一步持续。但也应重视资本流动可能带来的风险,把握好国内“宽货币”与汇率的协调。值得关注的是,中国央行发挥总量与结构双重功能的货币政策实践,为货币政策理论的创新和升华提供了新契机,在指导货币政策更好服务经济的同时,也为全球各国货币政策操作提供了新的借鉴。

——基于三元VAR-GARCH-BEEK模型的分析