“三线”约束下土地利用变化及其对碳储量的影响

——以武汉城市圈为例

张 斌,李 璐,夏秋月,董 捷

华中农业大学公共管理学院,武汉 430070

CO2大量排放是造成全球气候变暖的重要原因,受到各国政府的高度重视[1]。陆地生态系统因地表分布的大量固碳单元在吸收CO2、调节气候变化方面起着关键作用[2—3]。现有大量研究表明,土地利用变化能够直接影响陆地生态系统碳储量,是造成CO2激增的第二大原因[4—5]。可见,土地利用变化不仅是环境变化的关注热点,也是研究陆地生态系统碳储量变化的关键点。因此,准确评估土地利用变化对碳储量的影响至关重要。

近年来,国内外学者基于土地利用变化对单一或者多种碳库进行研究,大致可分为两个方面,其一是依据土地利用历史数据探讨碳储量变化的原因,Nogueira等[6]研究指出亚马逊河流域碳损失主要是由热带森林的减少引起的;Han等[7]发现退耕还林能显著提高黄土丘陵的固碳量;刘亚男等[8]基于GIS估算法发现湿地转为耕地和建设用地是导致中国湿地碳流失的重要原因;Wu等[9]研究中国沿海地区历年碳储量变化情况,发现土地城市化的解释强度远优于其他变量。其二是利用模型预测多情景下的土地利用变化状况及相应的碳储量,邓元杰等[10]耦合FLUS模型和InVEST模型,模拟4种退耕还林还草情景,定量分析未来子长县碳储量的变化;Liang等[11]采用SD-CLUE-S模型和InVEST模型评估绿洲不同情景下土地利用变化对碳储量的影响;Li等[12]采用Markov-FLUS模型探讨北京生态保护区多情景下的土地利用变化,再结合InVEST模型发现生态保护情景下碳储量的损失最小。张燕等[13]利用SD-CLUE-S模型预测不同情景下的汾河流域土地利用状况,并结合InVEST模型计算各时期的碳储量情况。综合以往研究可知,在研究范围上,大多集中于流域、湿地、海岸带等重要生态保护区或生态脆弱地区,有关城市群的研究相对较少,而城市群既是国家经济发展的重要推动力,又是新型城镇化的核心区,需格外重视对生态系统的保护[14]。此外,以往学者大多注重于地类转换引起的碳储量变化,忽视了从整体视角探讨土地利用强度与碳储量的关系,无法系统全面地评估土地利用变化对碳储量的影响。在研究方法上,InVEST模型结合GIS技术弥补了传统碳储量估算方法采样周期长、工作量繁琐的不足,具有参数获取简便、结果可视化等优势,得到广泛应用[15—18]。就模拟方法而言,CA模型在土地利用变化模拟上的应用较为成熟,但没有限制元胞状态变换的机制,且仅能模拟一种地类的变化[19],多智能体模型通过智能体间相互决策和环境约束来进行预测,但过程较为复杂且数据难以获取[20],CLUE/CLUE-S模型以系统论理论来进行地类间的相互转换,但忽视了处于劣势地位的地类分配概率,导致模型存在较大误差[21],且多应用于小尺度区域[22]。而FLUS模型利用神经网络算法并结合Markov链和改进的元胞自动机能较好地处理地类在多因素作用下的不确定问题[23],且模拟精度要高于CLUE-S、ANN-CA等模型[24]。

土地是不可再生资源,如何优化结构和布局,使其统筹协调经济发展、粮食安全和生态保护,是国土空间规划的重要任务。“十八大”以来,中央会议和文件多次明确要求建立国土空间规划体系,科学划定“三区三线”。2019年5月,《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》要求“划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界以及各类海域保护线,强化底线约束。”同年11月,《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》出台。“三区三线”尤其是“三线”政策成为国土空间规划的核心。在此政策背景下,结合长江经济带绿色发展的大战略,选择长中游三大城市群之一的武汉城市圈为研究对象,采用InVEST模型和FLUS模型,研究“三线”约束下的武汉城市圈土地利用变化及其对碳储量的影响,并探讨土地利用强度与碳储量的关系,以期为区域国土空间规划和生态系统的可持续发展提供一定借鉴。

1 研究区概况

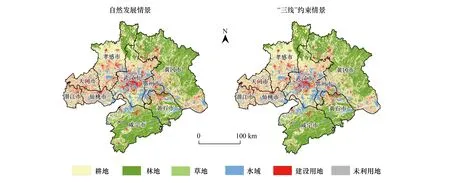

武汉城市圈地处112°30′—116°07′E, 29°05′—31°51′N,中国中部、长江中游、湖北省东部,以武汉为中心,黄石为副中心,涵盖鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江和天门等9个城市(图1),是长中游最具有发展潜力的城市圈,也是湖北省产业最密集的区域。

截至2019年底,武汉城市圈总面积达57943.917 km2,占全省面积的31.34%。常住人口为3192.5万人,占全省常住人口的53.86%。GDP总量为27681.5亿元,占全省总GDP的60.4%。近年来,随着城镇化进程的不断加快,武汉城市圈土地利用结构产生较大变化,突出表现为耕地面积大量减少,建设用地大幅扩张。国土开发强度达到7.24%,远超2030年规定的4.62%的警戒线,但土地利用效率低,经济的快速发展以生态系统的破坏为代价,可持续利用程度有待加强。

2 数据和方法

2.1 数据来源

本文所需数据主要包括:①武汉城市圈土地利用数据来源于Landsat 8遥感数据,年份为2000、2005、2010、2015年,并依据LUCC分类体系将地类划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6类,经检测综合精度达88.82%。②FLUS模型需要武汉城市圈自然和社会经济的驱动因子数据。自然因子中,高程、坡度和坡面来源于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/)。土壤类型和土壤有机质含量来源于世界土壤数据库(http://westdc.westgis.ac.cn/)。年平均气温和降雨来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/)。社会经济因子中,人口和GDP来源于各市统计年鉴。到河流、国道、省道、高速、铁路、县道和乡道的距离来源于国家基础地理信息中心(http://www.ngcc.cn/)。

2.2 情景设置

情景分析法是依据当前发展趋势来预测未来状况的一种方法,多用于分析区域经济发展与生态系统服务的权衡关系[25]。已有文章对某一条红线的模拟情景多有涉及,但单一地对一条红线进行划定而忽略其他“两线”不能满足当前规划需求,只有将“三线”结合起来才能最大程度上符合国家对国土空间规划的要求。因此本文将“三线”作为一种情景展开研究,设定限制转换区(图2)。其中,生态保护红线是指在国土空间内具有特殊生态功能或重要生态作用的区域,对该区域需严格保护,以维护生态系统安全。十九届五中全会指出,坚持保护优先,守住自然生态安全边界。因此,本文对于生态保护红线的划定严格遵循《国家级自然保护区监督检查办法》等相关要求,参照《湖北省生态保护红线划定方案》,在禁止建设区的基础上加强生态屏障、重要水域及岸线和湖泊湿地的保护。永久基本农田红线是指在一定时期内,根据人口和社会经济发展水平确定,需永久性保护和持续监管的优质耕地。“十四五”规划指出,坚持最严格的耕地保护制度,深入实施藏粮于地、藏粮于技战略。因此,本文对于永久基本农田的划定是以二调成果、耕地质量等级调查与评价为基础,以各市《2006—2020年土地利用总体规划(调整完善成果)》为参照,划定基本农田分布格局。城镇开发边界红线是为有序规划城镇发展,提高建设用地集约利用程度,受多种因素制约的封闭区域。城镇开发边界红线需坚持城乡一体化发展和集约节约用地的原则,参照各市自然资源局网站的《2006—2020年土地利用总体规划(调整完善成果)》,以现有建设用地、新增建设用地、允许建设区和有条件建设区为基础,统筹优化建设用地布局。另外,本文设置自然发展情景作为对比,该情景是按照现有发展趋势来预测未来发展状况,且地类转换不做任何限制。

图2 “三线”约束区域

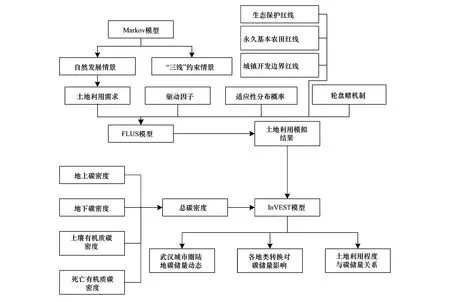

2.3 研究框架

本研究的研究框架分为两大部分(图3):(1)模拟土地利用情景:依据武汉城市圈土地利用数据,运用Markov模型设定自然发展情景(Q1)和“三线”约束情景(Q2)。再将两种情景的土地利用需求数据在FLUS模型中进行空间上的再分配,得到2035年不同情景下土地利用布局图。(2)计算碳储量:运用InVEST模型测算2035年两种情景下武汉城市圈碳储量的动态变化,探究土地利用变化对碳储量的影响。

图3 研究框架

2.4 研究方法

2.4.1Markov模型

Markov模型是基于Markov链过程而形成的预测事件发生概率的一种方法,具有无后效性特征,即当前的状态仅与前一时刻的状态有关,而与其他因素无关[26],已广泛运用在土地利用变化情景中[27],公式如下:

S(T)=Pij×S(T0)

(1)

式中,S(T)、S(T0)分别为T、T0时土地利用状态矩阵;Pij为i地类变为j地类的转移概率矩阵。

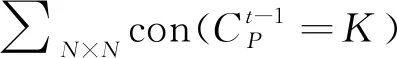

2.4.2FLUS模型

FLUS模型首先基于神经网络模型算法得到各种地类的适应性概率,再结合基于轮盘赌的自适应惯性竞争机制处理各地类在多因素作用下相互转换的不确定性,得到较高精度的模拟结果[28]。

(1)基于神经网络模型算法的适应性概率计算

神经网络模型算法分为预测和训练两个阶段,具体由输入层、隐藏层和输出层构成,公式为:

(2)

式中,SP(P,K,t)是K种地类在P栅格、t时间的适宜性概率;Wj,K为输出层和隐藏层中的权值;sigmoid为隐藏层至输出层的激励函数;netj(P,t)是第j个隐藏层在时间t栅格P接收到的信号。各地类的适应性概率之和为1:

(3)

(2)基于轮盘赌的自适应惯性竞争机制计算

(4)

转换成本是表征由当前地类转换成需求地类的难易程度,可用系数ELAS(0—1)表示,值越大代表稳定性越高。在自然发展情景下,各地类转移概率与2000—2015年保持一致,经多次调试分别为耕地0.53、林地0.74、草地0.77、水域0.72、建设用地0.95和未利用地0.65。在“三线”约束情景下,要加强耕地、林地和水域的转出成本,同时降低未利用地的转出限制,使其得到保护性地开发利用,因此在反复调试后结果为耕地0.74、林地0.81、草地0.78、水域0.81、建设用地0.95和未利用地0.53。

(5)

(6)

2.4.3InVEST模型

(1)碳储量的计算。InVEST模型中的Carbon模块假设各地类对应一个由地下碳密度、地上碳密度、死亡有机质碳密度和土壤有机质碳密度构成的总碳密度[29],且某一种地类的碳密度是一种常量[30]。公式为:

Ci=Ci-above+Ci-below+Ci-dead+Ci-soil

(7)

Ci-total=Ci×Ai

(8)

式中,Ci为地类i的总碳密度;Ci-above为地类i的地上碳密度;Ci-below为地类i的地下碳密度;Ci-dead为地类i的死亡有机质碳密度;Ci-soil为地类i的土壤有机质碳密度;Ci-total为地类i的总碳储量;Ai为地类i的面积。

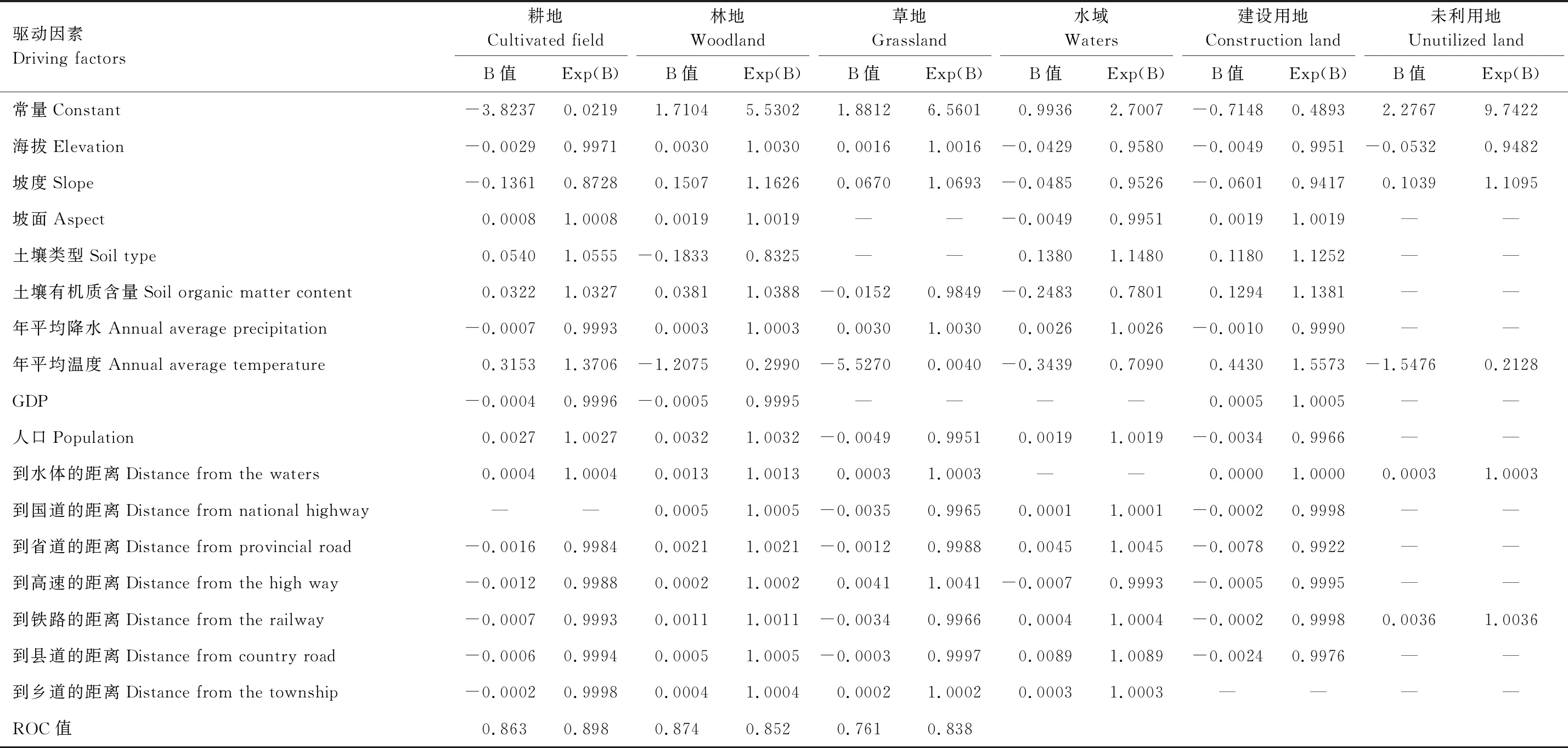

(2)各地类碳密度的确定

碳密度数据的获取遵循以下原则:优先选用位于湖北省的实地测量数据,若数据不全,则使用临近湖北省的实测数据或文献整理汇总数据(表1)。

表1 各地类碳密度/(t/hm2)

Chuai等[31]整理碳密度相关文献,指出湖北省耕地、林地和草地的碳密度分别为105.30、139.10、120.90 t/hm2。王晓荣等[32]基于林业资源复查数据,发现湖北省森林碳密度介于88.32—177.79t/hm2,奚小环等[33]根据地球化学调查双层网格化土壤测量的方法,得出湖北省建设用地和未利用地土壤有机质碳密度分别为34.33 t/hm2和34.42 t/hm2,朱耀军等[34]通过重铬酸钾氧化外加热法测算湛江水域碳密度为4.815—83.115 t/hm2。值得注意的是,实测数据会因为实测方法或取样时间的不同存在差异,因此需要通过对比分析,剔除异常值,对同一地类的碳密度取有关文献的平均值。

2.4.4土地利用强度综合指数

人类对不同土地资源的投入和利用程度有所差异,最直接的表现就是土地利用强度的区别。研究显示,土地利用强度与生态系统有着密切联系,是促进生态系统服务变化的重要原因[40]。本文参考韩增林等[41]和柳冬青等[42]的研究,将不同地类进行土地利用强度划分(表2),公式为:

表2 土地利用强度划分

(9)

式中,L为土地里利用强度综合指数;Pi为第i级地类土地利用强度;Qi为第i级地类面积占比。

3 结果与分析

3.1 模型精度检验

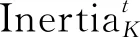

本文运用ROC曲线检验土地利用驱动因子的精度,运用Kappa系数和OA检验FLUS模型的精度。一般来说,ROC值大于0.7则说明驱动因子对土地利用变化具有较高的解释力[43],Kappa系数和OA大于0.8时表明模拟精度高,结果能较好地反映未来土地利用情景[44]。

运用Logistic回归模型分析驱动因子,发现六种地类的ROC值均在0.7以上,表明驱动因子可以较好解释土地利用变化的空间布局。其中,坡度对六种地类均有较强驱动力,对耕地的影响最大,坡度每增加1°,耕地的分布概率会减少12.72%。年平均温度除草地之外,和其他地类均具有很强的相关关系,温度每上升1°,耕地和建设用地的分布概率会增加37.06%和55.73%,林地、水域和未利用地会分别减少70.1%、29.1%和78.72%(表3)。基于武汉城市圈2005年的土地利用数据,模拟2015年的土地利用状况,得到Kappa系数为0.892,OA为0.931,因此模拟精度较高。将其与武汉城市圈现状土地利用情景进行比较可知,建设用地相较于其他地类精度较差,误差面积为129.726km2,可能的原因是2005年是武汉城市圈建立初期,城市之间并没有形成有效互动,加之建设用地的供应受政策调控力度较大,模型较难量化。2015年武汉城市圈的建设用地已有一定规模,其空间分布格局趋于稳定,因此可以使用FLUS模型对2035年的土地利用状况进行预测。

表3 Logistic回归结果

3.2 土地利用变化特征

2015年武汉城市圈主要地类为耕地和林地,两者分别占比49.39%和30.09%,其次是水域和建设用地(10.50%和7.24%),草地和未利用地极少(2.43%和0.35%)。从整体来看,2000—2015年间耕地、林地、草地和未利用都在减少,以未利用地和耕地减少趋势最为明显,分别为17.15%和4.23%。建设用地和水域面积,分别增加35.20%和6.20%。从各地类的变化面积来看(表4),2000—2015年耕地转出面积最多,达到1276.558 km2,转出贡献率为76.07%,是其转入面积(17.078km2)的75倍,其中转向建设用地的面积高达857.471 km2。林地转出面积(152.582 km2)高于转入面积(35.375 km2),主要是转向建设用地(134.596 km2)。草地和未利用地转入和转出面积都较小,呈现缓慢的减少趋势。水域转入(486.593 km2)远大于(131.647 km2)转出面积,转入贡献率达29%,说明武汉城市圈在大力发展经济的同时,也较为注意对水域的保护,这与长江经济带共抓大保护的理念是一致的。建设用地表现为大幅增长趋势,转出面积仅仅为12.199 km2,而转入面积却高达1102.852 km2,来自耕地的面积占77.75%。

表4 2000—2015年土地利用转移矩阵

不同情景下武汉城市圈土地利用布局具有较大差异。如图4和表5所示,耕地在两种情景下呈现不同程度的减少趋势,在自然发展情景下面积减少1048.503 km2,动态度为-0.18%,而在“三线”约束情景下仅仅减少622.908 km2,动态度为-0.11%。林地作为主要的生态用地,在“三线”约束情景下面积增加了61.087 km2,而在自然发展情景下面积减少了104.537 km2,很好地展现了生态保护红线和永久基本农田红线的作用。草地在两种情景下并无太大变化,在自然发展情景和“三线”约束情景下减少量无较大区别,可能的原因是草地既具有生态服务功能,其畜牧业又可以带动经济发展和保证粮食安全,所以两种情景对其作用效果相当。水域面积在两种情景下面积都有所增加,但“三线”约束情景下的增加量(122.569 km2)是自然发展情景下(26.889 km2)的4.56倍,说明在长江经济带的大战略和“三线”的共同约束下,武汉城市圈会更加注重保护水资源。建设用地虽在两种情景下面积均有所增加,但可以明显看出,在自然发展情景下,建设用地的扩张较为杂乱,各城市在其原有建设用地的基础上“摊大饼式”无序蔓延,而“三线”约束情景下建设用地增加面积(491.226 km2)不仅远小于自然发展情景(1175.75 km2),动态度也仅仅为其一半不到,且更加偏向集约化利用,新增建设用地被引导至城镇开发红线内聚集。未利用地在自然发展情景下减少了28.951 km2,而在“三线”约束情景下由于被保护性开发利用,减少量达45.852 km2。

图4 2035年土地利用模拟图

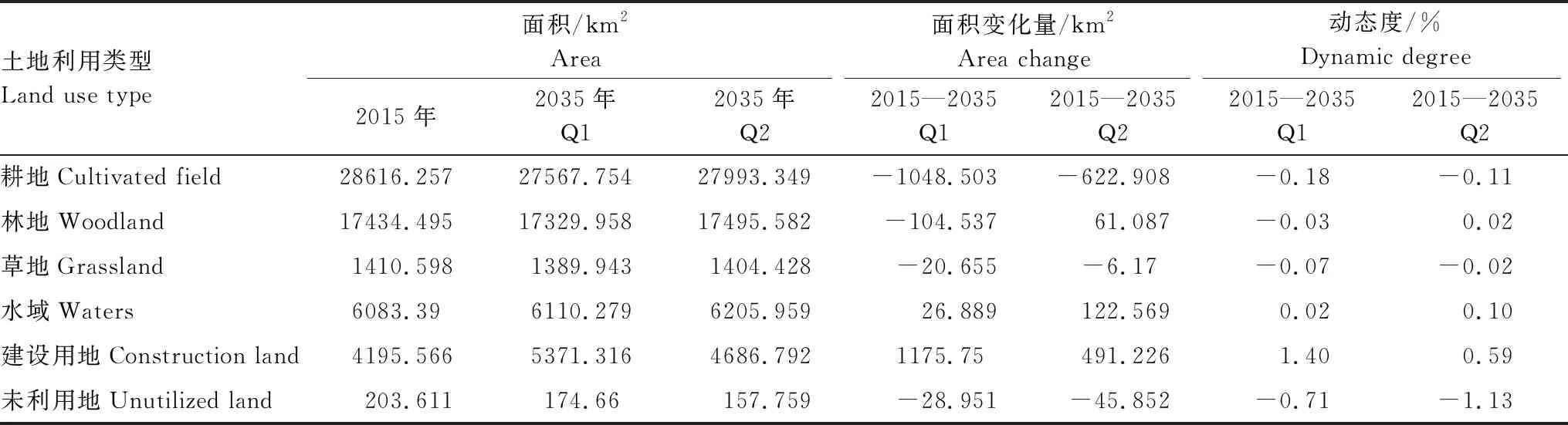

表5 2015—2035年土地利用变化情况

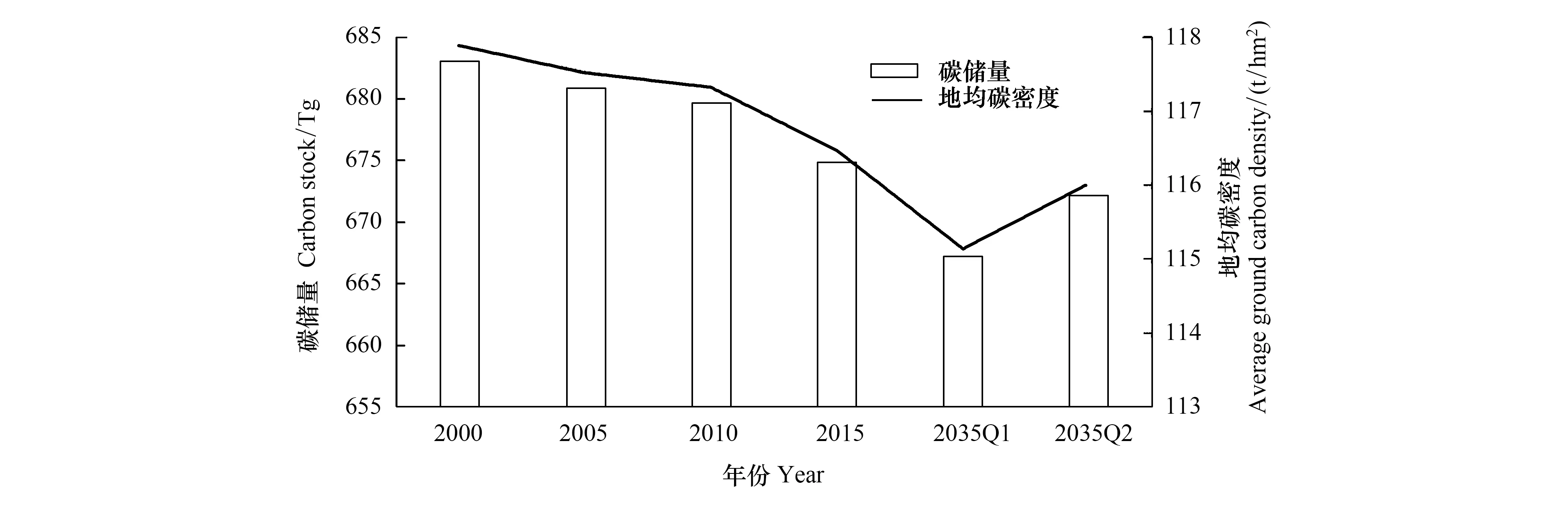

3.3 碳储量的时空演变特征

从整体来看,2000、2005、2010、2015年武汉城市圈碳储量分别为683.119、680.984、679.743、674.825 Tg,地均碳密度分别为117.89、117.52、117.31、116.46 t/hm2(图5),15年间武汉城市圈总碳储量呈连续递减势态。从不同时期来看,2000—2005年碳储量减少了2.135 Tg,减少幅度不大。2005—2010年碳储量仅仅减少了1.241 Tg,减少率为0.18%,而2010—2015期间碳储量减少最多,净减少量为4.918 Tg,占武汉城市圈15年间总碳储量减少量的59.3%,分析其原因可能是2010年以来武汉城市圈经济保持高速增长的同时,对生态用地和耕地的侵占相当严重。碳储量和地均碳密度在自然发展情景下继续减少,降幅达6.613 Tg和1.14 t/hm2,而“三线”约束情景下下降趋势得到缓解,接近2015年时的水平,说明该情景下武汉城市圈在发展经济的同时能顾及到生态用地和耕地的保护,减少了碳储量的损失。

图5 碳储量和地均碳密度变化

从碳储量的空间分布来看(图6),2000—2015年武汉城市圈各城市的碳储量均有所减少,其中武汉碳储量减少量最大,为2.518 Tg,占总减少量的30.36%,碳密度减少区主要以主城区为中心呈现圈层式蔓延。其次是黄冈(1.403 Tg)、孝感(1.326 Tg)和咸宁(0.934 Tg),这三座城市的碳密度减少区域呈点状分布,大多集中在原建设用地周边。碳储量减少幅度最小的是天门(0.32 Tg)和潜江(0.204 Tg),其作为湖北省直管市,经济发展水平相对较低,对生态环境的破坏也较少,碳密度减少区域只是零星的分布在中心城区周边。2015—2035年自然发展情景下武汉碳储量减少幅度仍为最大(2.698 Tg),碳密度减少区域向远城区蔓延,说明其开发重心由主城区慢慢过渡到边远城区。黄冈(1.366 Tg)、咸宁(1.054 Tg)和孝感(0.849 Tg)仍紧跟其后,但下降幅度相较于之前有所降低。值得注意的是,鄂州成为2035年降幅最小的城市,仅为0.214 Tg,减少的区域集中在与武汉接壤的华容区葛店板块,说明2015年后,鄂州积极与武汉联通互动、共同发展。而“三线”约束情景下武汉虽依旧是碳储量降幅最大的城市,但减少量仅为1.211 Tg,是自然发展情景的44.89%,减少了向远城区扩张的趋势,体现了城镇开发边界红线的功能。而鄂州、黄石和潜江碳储量基本与2015年时持平,增加部分主要分布在梁子湖湿地、网湖湿地和潜江市国家森林公园等自然保护区内,表明了生态保护红线的作用。

图6 各时期碳储量和碳密度变化图

从不同地类的碳储量可知(图7),2015年耕地和林地是最主要的碳库,两种地类的固碳总量占比达88.50%,未利用地是固碳最少的地类,仅为0.623 Tg。从各地类的固碳变化趋势可知,2000—2015年间,耕地碳储量的减少(13.311 Tg)是造成武汉城市圈碳损失的最主要原因。其次是林地碳储量的减少(1.917 Tg),由于林地固碳能力最强,即使面积只是少量减少,也会导致碳储量的大量损失。建设用地和水域是主要的固碳地类,在15年间分别增加了4.874 Tg和2.471 Tg,但由于固碳能力不强和面积增加较少,两者的增加量无法弥补耕地碳储量的减少。2015—2035年自然发展情景下耕地碳储量依然大量减少,为11.01 Tg,而建设用地的固碳量虽有所提升(5.246 Tg),但水域的固碳量却急剧萎缩,仅为0.187 Tg,只占之前的7.57%,而“三线”约束情景下耕地碳储量减少的趋势得到遏制,仅为自然发展情景下的一半,林地碳储量首次得到增加(1.04 Tg)。虽然建设用地碳储量增加量变少,但水域固碳量得到较大幅度的增加(0.853 Tg)。

图7 各地类碳储量变化图

3.4 “三线”约束下土地利用变化对碳储量的影响

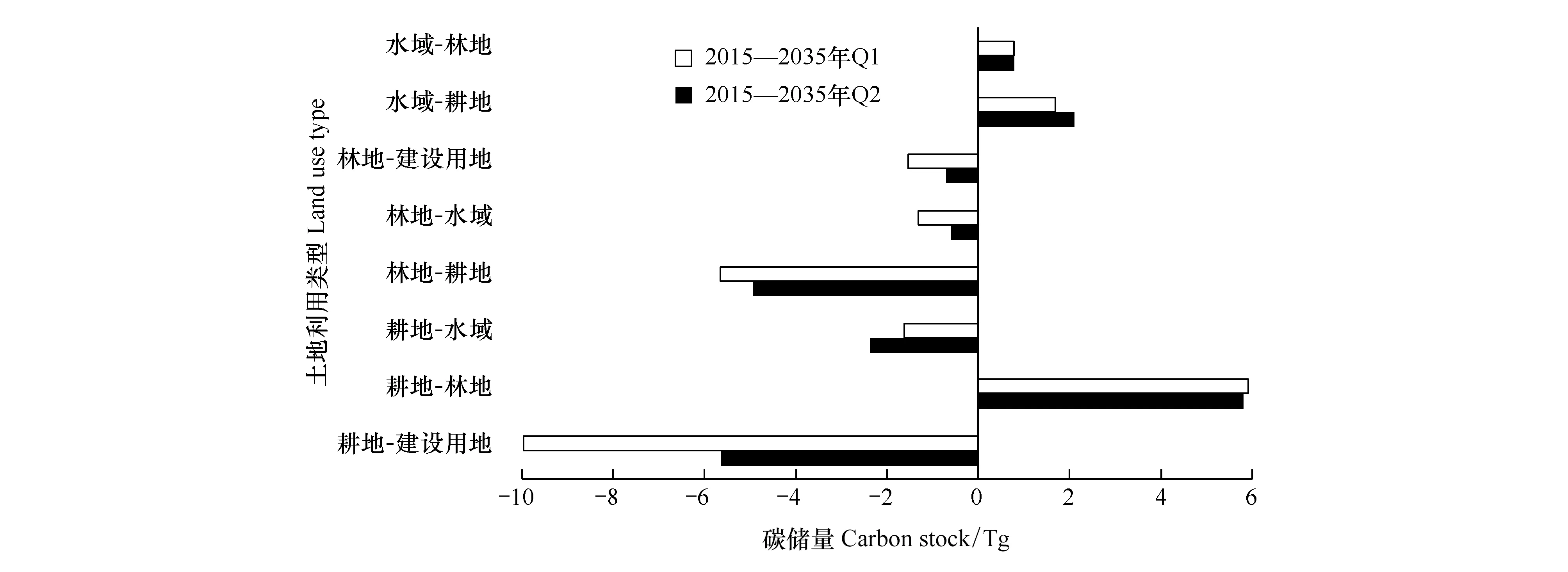

(1)地类转换对碳储量的影响

在两种情景中,耕地、林地、建设用地和水域之间的转换是引起碳储量剧烈变化的主要原因(图8)。在自然发展情景下,耕地转换为建设用地是导致碳损失最主要的原因(9.986 Tg)。林地向耕地和建设用地的转换也是导致碳储量减少的重要原因,分别为5.637 Tg和1.549 Tg。值得注意的是,耕地和水域、林地和水域之间的双向转换使得水域的固碳量达到近似的“占补平衡”。而耕地向林地的转换是促进碳储量增加的最主要原因(5.916 Tg),可能由于咸宁和黄冈退耕还林政策的实施。在“三线”约束情景下,耕地转向建设用地的面积大大减少,造成的碳损失为5.642 Tg,说明城镇开发边界红线对建设用地扩张起到了一定的约束作用,虽然在城镇化的进程中必然会侵占部分耕地,但由于城镇开发边界红线的划定有效保护了高质量农田,从而较好地遏制了碳储量的快速流失。此外耕地和林地、耕地和水域之间的双向转换维持了耕地碳储量的动态平衡,间接体现了永久基本农田红线的作用。耕地作为第三大碳库,且在武汉城市圈中面积占比将近一半,永久基本农田红线的重要性不言而喻。林地作为最大碳库,面积也仅次于耕地,在生态保护红线下实现了正增长(61.087 km2),固碳量达1.04 Tg,加之国家提出长江经济带发展应该以生态优先,所以未来武汉城市圈应更加注重保护林地等重要生态用地。此外,水域作为重要的生态涵养地,在“三线”约束情景下也有了较大幅度的增长(122.569 km2),固碳量为0.853 Tg。因此生态保护红线的划定可以防止具有重要生态功能或生态敏感区被破坏,以保护区域的生态安全,维持碳储量的稳定。

图8 2015—2035年地类转化对碳储量的影响

(2)土地利用强度对碳储量的影响

本文研究自然发展和“三线”约束两种情景下的武汉城市圈土地利用强度对碳储量的影响,考虑到研究区面积和计算量大小,以10 km×10 km为一单元,将武汉城市圈划分为580个网格,分别计算每个网格的土地利用强度综合指数,将其看作网格中心值进行反距离权重插值,并利用自然断点法划分为五种强度带(图9)。

图9 两种情景下土地利用强度分级

由图9可知,自然发展和“三线”约束情景都以低强度带和较低强度带为主,两者之和分别占总面积的69.32%和71.06%,分布在城市圈的外围,包裹着高强度带。高强度带占比最少,分别为5.53%和5.26%,集中分布在各城市的建成区。

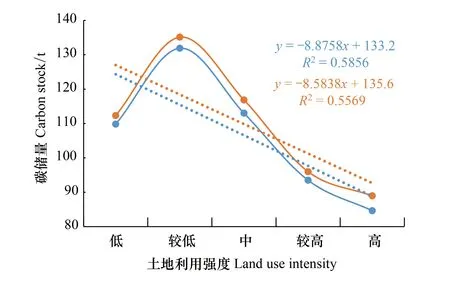

在每一等级的土地利用强度区域中生成6×104个随机点,则五个等级一共3×105个随机点,统计每个点的土地利用强度和碳储量大小。首先研究土地利用强度与碳储量的相关性,发现“三线”约束和自然发展情景下,两者都在0.01水平下呈显著负相关,相关系数分别为-0.132和-0.181。然后基于随机点计算各等级土地利用强度的碳储量均值(图10)。可知,从整体趋势来看,伴随着土地利用强度的增加,两种情景下碳储量均会逐渐下降。其中,高强度带内存在大量建设用地,碳储量最少,而较低强度带内主要为林地,碳储量最多。如图11所示,武汉城市圈中武汉经济最为发达,建设用地占比最高,因而武汉的土地利用强度综合指数较高,而黄石、黄冈和咸宁林地面积占比均超过40%,所以其土地利用强度综合指数最低。而土地利用强度综合指数最高是仙桃、天门和潜江三市,其境内均拥有面积占比超过65%的耕地。值得注意的是,“三线”约束情景下的碳储量在每个等级内都略高于自然发展情景,间接说明就固碳量而言,“三线”约束下的土地利用情景是优于自然发展情景的。

图10 两种情景下土地利用强度与碳储量的关系

图11 各地类占比和土地利用强度综合指数

4 讨论与结论

4.1 讨论

(1)“三线”作为经济结构调整、产业发展规划和新型城镇化推进的底线,是生态环境保护、耕地保护和节约用地三项制度的集中体现,已成为国土空间规划的核心。因此,本文在国土空间规划积极推进的背景下,以“三线”作为土地利用的约束,再结合研究区长江大保护的地方政策,模拟未来土地利用情景。通过与自然发展情景的对比,本文发现两者的碳储量总量和空间分布差异明显。究其原因在于“三线”约束情景设定了土地利用限制转换区,考虑了生态保护-永久基本农田-城镇开发边界红线对土地利用变化的约束作用,一方面保护了林地和水域等碳密度较高的生态用地,遏制了区域最大碳库——耕地的快速流失,另一方面制约了碳密度较低的建设用地无序扩张,保护性开发了区域最小碳库——未利用地。由此可见,“三线”约束情景可以统筹生态-农业-城镇空间协调发展,通过遏制碳密度较高地类的流失,限制碳密度较低地类的增长,将区域碳储量维持在较高水平。

但国土空间规划体系尚未完全确立,“三线”的划定也会随着社会经济的发展而发生改变,并不是一劳永逸的[45]。“三线”坐落于同一空间,代表着多种土地功能的空间诉求,三者密不可分。城镇开发边界红线应严禁侵犯生态保护红线,避让永久基本农田红线,而永久基本农田红线和生态保护红线需形成合力,促进城镇空间布局的形成[46]。因此,为使“三线”协调划定,本文提出以下解决途径:①确定“三线”划定顺序:“三线”处于动态调控的过程中时,应优先划定生态保护红线,保障生态安全格局,才能有效保护区域内的生态环境,在此基础上兼顾粮食安全,尽可能保证永久基本农田不被侵占。最后在两者的前提下,结合经济社会发展趋势科学划分城镇开发边界红线,保证城市的可持续发展[47]。②刚性与弹性相结合:国土空间规划对生态保护红线和永久基本农田保护红线进行严格管控,突出了刚性原则,但城镇发展是一个动态的过程,具体的规划内容存在主观性,因此城镇开发边界红线的划定需保留留白区域[48]。③多学科多部门融合:在大数据浪潮下,应将法律政策、社会和经济等多源海量数据统一为多学科通用信息模型,并构建覆盖国家、省和市县的信息管理系统,由多部门协调调度,才能更加科学合理的划分“三线”[49]。

(2)Markov-FLUS模型的运用解决了单一模型的不足,能有效地将“自上而下”的Markov链和“自下而上”的FLUS模型相结合,实现了土地利用变化在数量和空间上的展现,对武汉城市圈未来的国土空间优化具有一定的借鉴意义。此外,InVEST模型的运用能直观地展现和定量地分析地类转换和土地利用强度对碳储量的影响,可以为区域兼顾经济发展和生态系统保护提供新思路。从地类转换来看,耕地向建设用地转换是造成碳损失的最主要原因,因此在城镇化过程中避让永久基本农田红线,严格控制在城镇开发边界红线内进行建设,对区域碳储量的维持具有重要意义。从土地利用强度来看,可以将武汉城市圈中城市划分为三类:①武汉、鄂州和孝感:其建设用地面积占比较高,因而土地利用强度综合指数较高,应该在城镇开发边界红线内节约集约用地,盘活存量建设用地。②黄石、黄冈和咸宁:其林地资源较为丰富,因而土地利用强度综合指数较低,应该继续严格恪守生态保护红线,维持区域碳储量的稳定。③仙桃、潜江和天门:其区域内大部分为耕地,土地利用强度综合指数最高,但仍需保护永久基本农田红线,切不可为降低土地利用强度综合指数而减少耕地数量。但土地利用变化仅仅是影响碳储量的原因之一,在未来的研究中应更全面的探索碳储量的影响因素,以期更好地维持区域生态系统碳储量的水平。

4.2 结论

本文通过FLUS模型模拟“三线”约束下的武汉城市圈2035年的土地利用变化情况,并利用InVEST模型估算两种情景的碳储量,研究表明:(1)六种地类的ROC值均在0.7以上,Kappa系数为0.892,OA为0.931,模拟精度满足要求。(2)2000—2015年武汉城市圈耕地减少了1267.582 km2,建设用地扩张面积为1092.282 km2,来自耕地的面积占比77.75%。“三线”约束情景下耕地减小面积(622.908 km2)远小于自然发展情景(1048.503 km2),林地也实现了增长(61.087 km2),新增建设用地被引导至城镇开发边界红线内聚集。(3)2000—2015年武汉城市圈总碳储量和地均碳密度呈连续递减趋势,减少速率由2000—2005年的0.31%下降到2005—2010年的0.18%再增至2010—2015年的0.72%。 “三线”约束情景下碳储量(672.159 Tg)和地均碳密度(116.01t/hm2)相比自然发展情景下降幅度明显变小,接近2015年时的水平。从空间分布来看,武汉仍为碳储量降幅最大的城市,减少量为1.211 Tg,是自然发展情景的44.89%。(4)耕地-建设用地的转换是引起碳储量剧烈变化的主要原因。“三线”约束情景下耕地转向建设用地的面积大大减少,林地也由于其他地类的转化实现了正增长,固碳量为1.04 Tg。土地利用强度与碳储量在0.01水平下呈显著负相关,在较低强度带的区域内碳储量最高,且“三线”约束情景下各等级土地利用强度的碳储量均值均高于自然发展情景。因此,“三线”的划定能在总体上提高区域的陆地生态系统碳储量,在发展经济的同时避免生态用地和基本农田的侵害,还能规范建设用地,合理统筹布局生态-农业-城镇等功能空间,保证了区域经济的高质量发展。