生态环境效应所引导的滨水空间规划路径研究

王 婧, 韩云平

(1.卡迪夫大学 地理与环境学院,英国 卡迪夫;2.中国科学院 生态环境研究中心,北京 100085)

0 引言

滨水空间在进行规划时,需要充分考虑生态环境的重要性,通过将滨水空间规划与城镇发展良好结合,利用滨水空间规划提升城市的生命力和活力[1].在城市发展过程中,需要高度重视生态环境景观和历史建筑等部分的保护情况.滨水空间的规划需要加入现代城市特色,充分考虑生态环境效应对滨水空间规划形成的影响[2],推动生态环境可持续发展.城市滨水区包括水域、水际线以及陆域三部分,城市滨水区规划时,需要考虑城市滨水区所在区域的气候条件、水文条件等众多影响因素[3],通过全方面考虑获取最佳城市滨水区规划结果.城市滨水区规划可以体现城市发展功能,具有保护城市文化以及改善生态环境的重要功能[4].城市滨水区规划时,通过景观与人工的有效结合,充分发挥自然景观与人工景观职能.生态环境的可持续发展理念是城市滨水区规划的重要理念[5],城市滨水区规划需要实现城市与环境的和谐相处.

目前有众多研究学者针对城市滨水区进行研究,周峻岭等[6]从多目标视角研究城市滨水区规划;席珺琳等[7]针对我国城市滨水区进行探讨.以上两种研究为滨水空间的发展提供了可靠依据,但并未针对城市滨水区的规划路径进行研究.研究生态环境效应所引导的城市滨水区有效规划路径,需要充分考虑城市空间与生态环境和谐性,通过城市滨水区的合理规划实现城市的高质量建设,令整体生态环境维持在健康状态,实现生态环境的良性循环.

1 城市滨水区有效规划路径

1.1 城市滨水区规划生态环境效应相关指标

1.1.1 景观多样性指数景观多样性是体现滨水空间规划的重要指标,景观多样性指标可以体现景观类型的均匀度以及丰富度,可以体现滨水空间规划结果中的景观元素数量以及不同景观元素的所占比例.当滨水空间的景观为单一元素时,景观为均值状态,无须考虑景观多样性,此时滨水空间区域的多样性指数为0.当景观中包含众多元素的斑块占总景观比例较为均匀时,此时滨水空间区域具有最高的景观多样性,否则多样性较低[8].在进行滨水空间区域规划时,景观中包含的元素类型越多时,景观具有较高的破碎化,多样性指数计算结果同样较高.

景观多样性指数计算公式如下:

(1)

式中,n与Qi分别表示滨水区域绿地景观类型总数以及绿地景观类型占城市滨水区总面积之比.景观多样性指数结果较大时,景观具有越高的多样性.

1.1.2 景观优势度指数利用景观优势度指数衡量城市滨水区景观中某种或多种景观对于整体景观的支配程度,即城市滨水区中某种景观的重要程度.基于信息论理论衡量景观的优势度指数,利用最大可能多样性指数的离差衡量景观优势度指数.景观优势度指数表达式如下:

(2)

式中的最大可能多样性指数为Rmax=log2n.

1.1.3 景观均匀度指数利用景观均匀度指数衡量景观中众多景观类型在城市滨水区规划时的均匀程度.景观均匀度指数表达式如下:

E=(R/Rmax)×100%.

(3)

式中,R表示完成修正的Simpson指数.

1.1.4 景观破碎度指数景观破碎度指数指城市滨水区规划中景观布局的破碎情况.景观破碎度可以体现人类对景观的干扰情况.城市滨水区规划时,景观破碎度指数越高时,表示该区域受到人为干扰影响较大[9].利用景观斑块密度指数衡量城市滨水区规划结果中的景观破碎化程度,景观斑块数量与斑块面积之比即斑块密度.景观破碎度指数越高时,表示城市滨水区景观破碎度越高.景观破碎度指数表达式如下:

Gi=ni/Ai,

(4)

式中,ni与Ai分别表示城市滨水区规划区域的景观斑块数量与景观总面积.

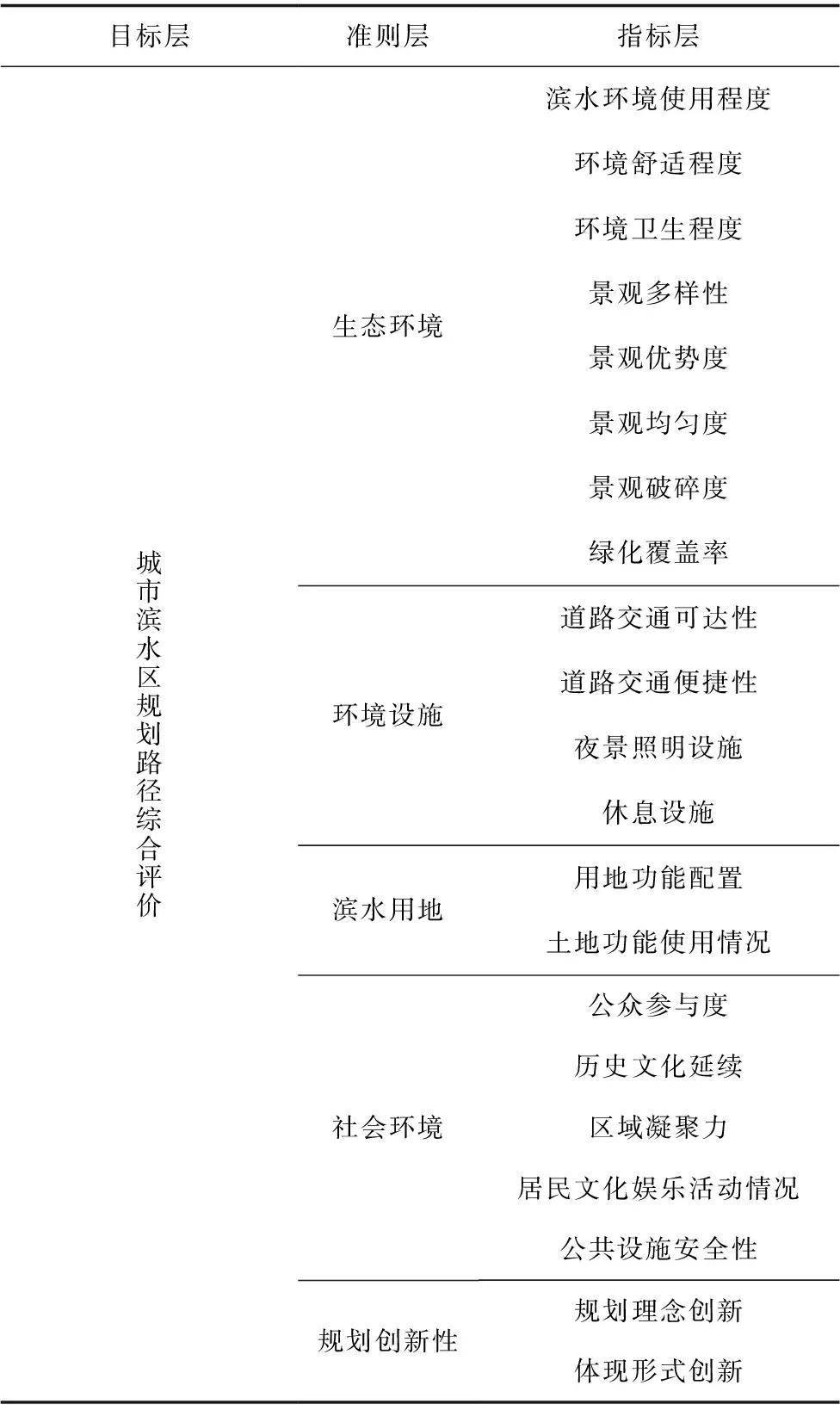

1.2 城市滨水区规划路径综合评价指标体系

通过滨水区域规划路径的综合评价确定城市滨水区的有效规划路径.城市滨水区规划路径综合评价需要充分考虑生态环境效应、城市发展等众多因素[10],确定城市滨水区规划路径综合评价指标体系需要遵循以下条件:

(1)综合性. 城市滨水区规划时,需要综合考虑城市滨水区规划的生态环境效益、经济效益以及社会效益.确定城市滨水区规划路径时,需要综合考虑城市滨水区规划的整体效益以及局部效益,同时需要考虑城市滨水区规划带来的长远效益和近期效益.

(2)可查性. 所确定的评价指标需要具备一定的稳定性,指标需要通过固定方法和途径获取调查结果[11].通过综合评价指标体系中的各指标均需要具备查询途径.

(3)可比性. 所确定的滨水区域规划路径综合评价指标体系中各指标均为可比较.相同指标可以在不同时间与空间范围内对比.指标体系中全部指标通过标准化处理,然后通过相对值方式获取精准的评价结果[12],可以为滨水区域有效规划路径确定其依据.

(4)定量性. 所确定的滨水区域规划路径评价指标应具有较高的定量性.考虑生态环境效应引导的滨水区域有效规划路径时,为了适应滨水区域规划的复杂多变性,需要通过众多指标的定量处理[13],获取最精准的滨水区域规划路径评价结果,无法实现定量的指标可以舍弃.可以通过“软数据”硬化的方式,确定指标的无量纲值.

(5)区域性. 滨水区域规划是需要充分考虑区域性质的重要规划方式,城市滨水区处于不同位置时,指标差异性较大.制定区域性规划评价指标时,应针对待规划的城市滨水区所在位置,对不同指标赋予不同权重,便于为生态环境效益所引导的滨水区域规划提供依据.

综合考虑以上生态环境效应所引导的滨水区域规划需要综合评估指标构建原则,所建立的生态环境效应引导的滨水区域规划综合评价指标体系如表1所示.

通过表1可以看出,生态环境效应所引导的滨水区域规划综合评价指标体系包括目标层、准则层、指标层.评估滨水区域规划路径时,需要对全部指标进行评估,依据单项指标评估结果获取最终综合评估结果.利用综合评估结果可为制定生态环境效应所引导的滨水区域规划提供定量依据.

表1 城市滨水区规划综合评价指标体系

1.3 确定综合评价指标权重

城市滨水区规划进行综合评估时,部分指标具有较高的随机性和模糊性,直接采用定量评估方式,影响滨水区域规划路径的综合评价结果.通过模糊统计方法确定滨水区域规划综合评价指标的权重.

设存在确定城市滨水区规划路径综合评价指标权重的专家数量为p,用M={m1,m2,…,mp}表示确定指标权重的专家集合.针对滨水区域规划综合评价指标fi,全部专家对该指标的评判区间用[a1i,b1i],[a2i,b2i],…,[api,bpi]表示.

(5)

利用以上公式,获取评估指标fi的相对权重计算公式如下:

(6)

简化处理公式(6),获取指标权重最终表达式如下:

(7)

用lr表示专家针对不同指标判定的权重集,将lr带入公式(7)中,获取评价指标fi的相对权重表达式如下:

(8)

利用公式(8)获取指标最终权重,归一化处理所获取权重结果表达式如下:

(9)

通过以上过程获取城市滨水区规划评价指标的权重向量为W=(w1,w2,…,wp).

为了提升滨水区域规划路径综合评价的精准性,需要校正所确定权重的可靠性.通过模糊极值理论可知,所确定的评价指标权重结果区间越大时,评价模糊性提升[15],评价精度有所下降.选取区间方差法校正评价指标的权重向量,利用Ti表示区间方差,可得校正评价指标fi的权重向量可靠性表达式如下:

(10)

通过公式(10)获取的区间方差值越低时,表示具有越高的评价精度,此时所确定评价指标权重具有较高的可靠性.

1.4 城市滨水区规划评价模型

利用所确定的滨水区域规划路径评价指标体系权重,建立滨水区规划路径有效性的评价模型表达式如下:

A=w1f1+w2f2+…+wnfn.

(11)

利用所构建的滨水空间规划路径有效性评价模型,获取滨水区规划路径评价结果.从众多滨水区规划中选取评价分值最高的规划路径,该规划路径即为生态环境效应所引导的滨水空间规划路径.

2 实例分析

为了验证生态环境效应所引导的滨水区有效规划的实际应用性能,将本文方法应用于某城市滨水区规划中.选取该城市滨水空间作为研究区域,该滨水空间规划区域包含区段数量为4段,选取4名城市滨水区规划人员针对4段滨水空间规划区域制定不同的规划路径.

统计针对该城市滨水区制定的4个规划路径结果中,不同区段的景观多样性指数统计结果如图1所示.

通过图1实验结果可以看出,规划路径2的滨水空间各区段多样性明显高于其他规划路径.图1结果说明,规划路径2中的滨水空间各区段具有明显的景观特征,各区段可以充分发挥滨水空间规划中景观的生态功能.其他规划路径中景观多样性指数较小,说明滨水区规划结果中景观变化较小,无法充分发挥景观的生态功能.规划路径2的城市滨水区绿地区域可以充分发挥景观具有的生态环境效应,提升由滨水空间规划带来的区域生态环境效益.区段2是滨水空间规划研究区域中景观多样性指数最高的区段,表明该区段存在较大的绿地宽度变化.绿地宽度变化较大,城市滨水区的区段中包含丰富的绿地景观类型,具有改善生态环境效益的重要作用,通过丰富的景观类型为植物物种流动提供条件,充分发挥城市滨水区规划具有的城市生态效益.

统计针对该城市滨水区域制定的4个规划路径结果中,不同区段的景观优势度指数统计结果如图2所示.

通过图2结果可以看出,滨水区段2的景观优势度明显高于其他区段.区段2中分布了植物园、花圃等绿地场所,具有较大的占地面积,绿地景观丰富,因此具有较高的景观优势度.城市滨水区区段3的景观优势度较低,该区段绿地宽度类型变化均匀,绿地类型不存在优势,因此景观优势度指数较低.城市滨水区规划时,应重视该区段的绿地建设.

统计针对该城市滨水区制定的4个规划路径结果中,不同区段的景观均匀度指数统计结果如图3所示.

通过图3实验结果可以看出,景观均匀度指数与景观优势度指数呈现负相关关系.滨水区段2的景观均匀度指数最低,区段3的景观均匀度指数最高,说明区段3的景观类型与绿地面积较为接近.

统计针对该城市滨水区制定的4个规划路径结果中,不同区段的景观破碎度指数统计结果如图4所示.

图4结果可以看出,针对滨水区段2的规划景观破碎度最低.相同区段内,景观绿地宽度越大时,滨水区段具有较大的绿地面积,此时绿地完成度较高,斑块密度指数较低,破碎度越低;绿地宽度较小时,景观规划结果中绿地面积较小,此时区段内斑块密度指数有所提升,绿地破碎度越高.针对滨水区段规划的规划路径2具有较低的景观破碎度指数,表示针对滨水空间各区段规划的规划路径2受人为干扰因素较低,规划路径有效性较高.滨水空间规划时,景观破碎度指数可以衡量绿地对于城市生态环境保护的贡献程度.破碎度指数较高时,城市滨水区的绿地斑块面积较小,不利于景观以及生物多样性保护,城市滨水区绿地景观单元功能较为单一.

综合生态环境效应相关评价指标评价结果,获取城市滨水区规划路径指标层评价结果如表2所示.

表2 城市滨水区规划路径指标层评价结果

依据表2指标层评价结果,获取4个城市滨水区规划路径综合评价结果分别为0.79、0.82、0.78以及0.63.可以看出,滨水空间规划路径2的得分最高,表明考虑生态环境效应所引导的滨水空间规划路径2为最有效的路径.研究区域可选取方案2的滨水空间规划路径作为最终规划路径,获取生态环境效应所引导的滨水空间规划最优结果.

采用滨水空间规划路径2针对滨水区域的区段2进行规划,规划结果如图5所示.

图5规划结果可以看出,采用滨水空间路径2的规划,景观较为丰富,绿地面积宽广,可以实现生态环境的可持续发展,通过滨水空间的有效规划路径促进城市进一步发展.

3 结束语

进行滨水空间规划时,需要充分考虑城市滨水区域规划结果造成的生态环境效应,生态环境的可持续发展是滨水空间的规划目标,当进行滨水空间规划时,需要将生态环境效应作为规划的第一位.滨水区域的生态、景观等众多设施需要具备较高统一性,全面性考虑滨水空间规划的统一性.以生态环境可持续发展为目标,令滨水空间规划结果呈现生态之美.当建设滨水空间时,只有充分考虑滨水区域建设的形态、经济以及社会价值,才能实现生态环境的可持续发展,推动生态环境展示全新的文化与风貌.