四川盆地东部地区下侏罗统自流井组页岩储层特征

金 涛 张文济 白 蓉 李世临 张 芮 贾 敏

1.中国石油西南油气田公司勘探开发研究院 2.中国石油西南油气田公司重庆气矿

0 引言

四川盆地侏罗系已发现5个油田、18个含油区块,均位于川中地区,其中下侏罗统自流井组大安寨段石油产量占据80%以上。川中地区长期以介壳灰岩储层为主要勘探开发对象,但介壳灰岩储层孔隙度多为1%左右[1-6],勘探开发极为困难。在志留系下统龙马溪组海相页岩气取得成功的基础上,近年来针对下侏罗统自流井组湖相页岩储层的研究也得到肯定。目前川中地区大安寨段页岩油气的研究已获得一些成果[7-8],但部署的页岩油气风险探井及上试井还未取得明显效果,而川北元坝地区、川东涪陵地区侏罗系页岩油气已见到零星工业产能[9-10],这两个区块的自流井组烃源成熟度较川中地区高,镜质体反射率为1.3%左右,处于凝析油气阶段,为页岩油较佳的勘探区块[11-13]。因此,有必要针对侏罗系勘探程度较低、烃源成熟度较高、富有机质页岩较发育的东部地区自流井组开展页岩储层特征研究,为东部地区油气勘探寻找接替层系。

1 地质背景

四川盆地侏罗系主要为一套以碎屑岩为主,夹介壳灰岩的三角洲—内陆湖泊相淡水沉积,沉积中心位于川中地区的南充、仪陇至渠县一带,而东部地区的大竹至梁平一带为沉积次中心。自流井组沉积时期经历了两次较大的湖侵期,湖侵期间形成了广泛的浅湖—半深湖环境,沉积大套暗色泥、页岩,主要分布在东岳庙段和大安寨段。

东部地区自流井组东岳庙段岩性主要为暗色泥、页岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩不等厚互层夹介壳灰岩、粉砂岩,地层厚度为30~60 m;富有机质(有机碳含量≥1%)页岩层系主要分布在中、上部,连续厚度(夹层单层厚度<5 m,泥地比≥60%)最大超过30 m,顶、底以泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、介壳灰岩等致密岩层封闭[14]。

东部地区大安寨段岩性主要为暗色泥、页岩、介壳灰岩不等厚互层夹泥质粉砂岩,地层厚度为40~100 m;富有机质(有机碳含量≥1%)页岩层系主要分布在中部,连续厚度(夹层单层厚度<5 m,泥地比≥60%)最大50 m左右,顶、底以介壳灰岩、粉砂岩等致密岩层封闭。

2 页岩有机地球化学特征

东部地区东岳庙段暗色泥、页岩有机质类型主要以Ⅱ1型为主,Ⅰ型和Ⅱ2型为辅,少量Ⅲ型[14],大安寨段主要以Ⅱ1、Ⅱ2型有机质为主,少量Ⅲ型,总体上,东岳庙段有机质类型优于大安寨段。

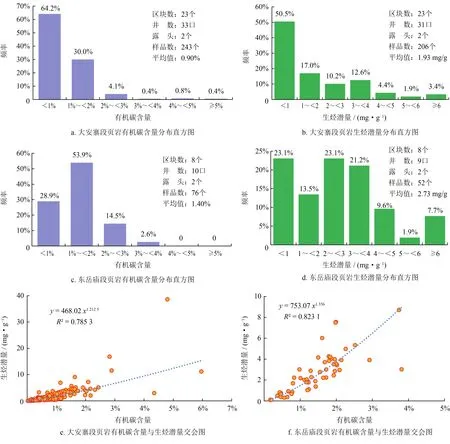

东部地区东岳庙段暗色泥、页岩有机碳含量为0.14%~3.81%,平均1.40%,有机碳含量≥1.0%的占71%,生烃潜量(S1+S2)为0.1~8.72 mg/g,平均2.73 mg/g,有机碳含量与生烃潜量相关性较好。大安寨段暗色泥、页岩有机碳含量0.02%~5.96%,平均0.90%,有机碳含量≥1.0%的占35.8%。生烃潜量(S1+S2)为0.04~38.66 mg/g,平均1.93 mg/g,有机碳含量与生烃潜量相关性较好(图1)。

图1 东部地区自流井组有机质丰度及生烃潜量分布图

东部地区自流井组烃源岩热成熟度分布在0.95%~1.60%之间,80%的地区分布在大于1.1%的区域[14],主要处于成熟晚期到高熟早期阶段,也即凝析油气—湿气阶段。从单井测试情况看,气油比较高,大多数井油含量在500 g/m3以下,属于凝析气藏,有利于页岩油气的勘探开发。

与川中地区自流井组页岩相比[7-8],东部地区东岳庙段页岩有机碳含量(TOC)和生烃潜量(S1+S2)较高,有机质类型略优,成熟度(Ro)较高(表1)。

表1 四川盆地自流井组页岩有机地化特征对比表

3 页岩储层特征

3.1 岩石学特征

页岩储集层以黑色、灰黑色页岩为主,夹薄层石灰岩、粉砂岩及介壳等生物条带。页岩中矿物组分主要包括4大类:黏土矿物、碳酸盐岩类、粉砂质及有机质,黏土矿物主要包括伊利石、绿泥石、高岭石、伊蒙间层等;碳酸盐类矿物主要为方解石、白云石;粉砂质主要包括石英、正长石、斜长石、云母、黄铁矿等;有机质以Ⅱ1型为主,其次为Ⅱ2型,含有少量的Ⅰ型和Ⅲ型有机质。

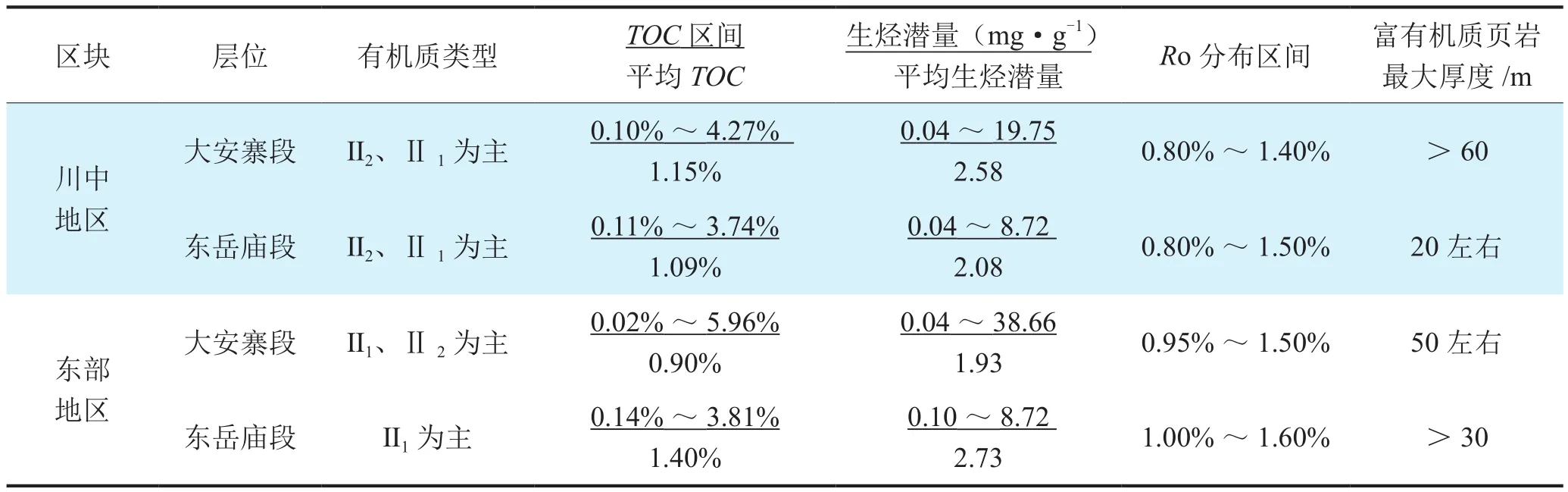

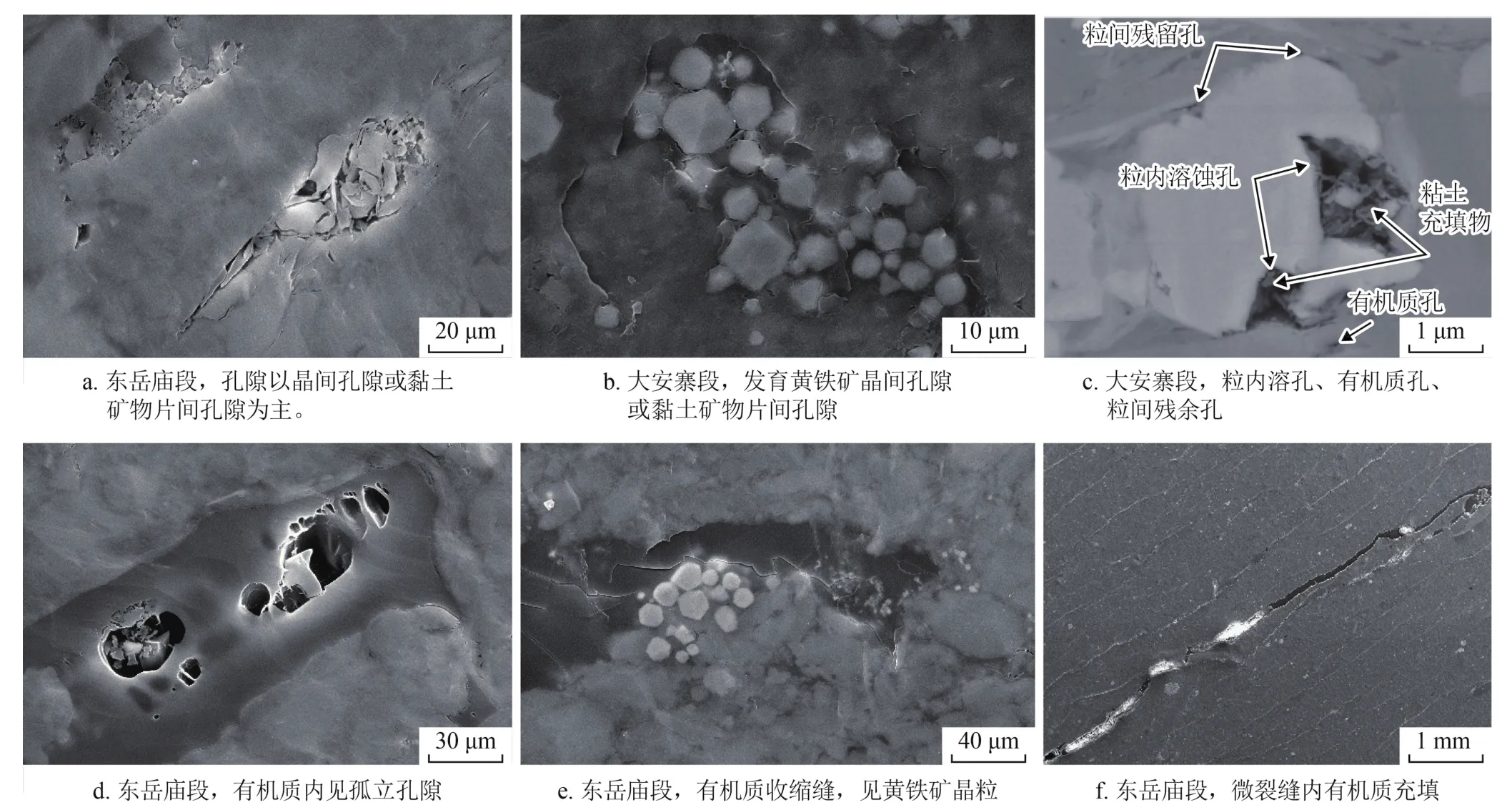

根据东部地区自流井组29口井201个样品X衍射全岩分析表明,含量在前三位的分别是黏土、石英和方解石矿物,黏土含量分布在10.3%~68.2%之间,平均为38.5%;其次为石英含量,分布在13.5%~71.8%之间,平均为35.3%;方解石含量分布在0~49.9%之间,平均为16.9%(图2),脆性指数较好。与川中地区大安寨段页岩相比[7-8],东部地区东岳庙段页岩主要矿物含量与之相当,而东部地区大安寨段页岩黏土含量略高,石英含量略低。

图2 东部地区自流井组页岩全岩矿物含量直方图

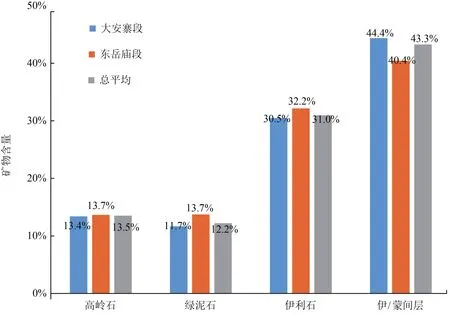

根据东部地区自流井组4口井63个样品X衍射黏土分析表明,伊/蒙间层含量分布在20%~80%之间,平均为43.3%,间层比分布在5%~30%之间,平均为17%;伊利石含量分布在10%~51%之间,平均为31%;高岭石分布在0~32%之间,平均为13%;绿泥石含量分布在0~36%之间,平均为12%(图3)。蒙脱石存在晶格取代、晶层间引力以分子间力为主、阳离子交换容量大,因此易膨胀、易水化,具较强水敏性,伊利石、高岭石和绿泥石则不易膨胀、不易水化[15]。东部地区自流井组页岩蒙脱石只存在于伊/蒙间层,而伊/蒙间层比较低,即蒙脱石占比较低,因此,遇水膨胀有限,对油气层虽有一定损害,但压裂液配方的选择可参照四川海相页岩气。

图3 东部地区自流井组页岩黏土矿物含量直方图

3.2 物性特征

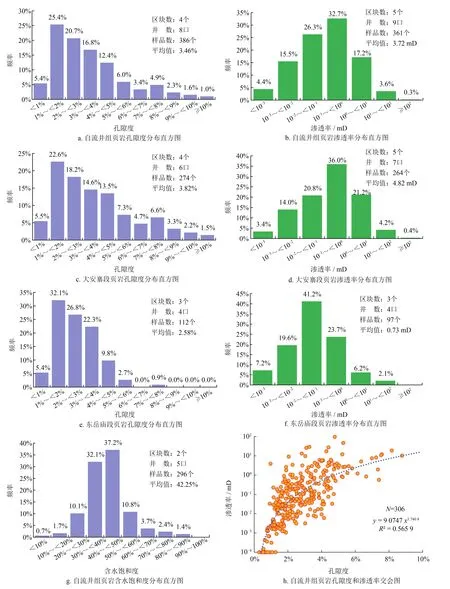

东部地区自流井组有2口井85个页岩样品进行了氦气法孔隙度分析,有6口井301个页岩样品进行了高压液饱法孔隙度分析,这些页岩样品对应有306个空气渗透率分析数据,从孔渗交会图上看,氦气法和高压液饱法分析的孔隙度具有相似的孔渗分布特征,因此,氦气法孔隙度和高压液饱法孔隙度可共用。

根据东部地区自流井组8口井386个页岩样品氦气法和高压液饱法孔隙度分析,页岩孔隙度主要分布在1%~5%之间,占比75.4%,峰值分布在1%~2%之间,往高孔段为一长尾,类似阶梯分布,在主要分布区外还有一小峰,峰值分布在7%~8%之间,说明页岩储层存在相对高孔分布层段,大安寨段和东岳庙段页岩孔隙度主、次峰分布与之相似。自流井组页岩孔隙度最低0.30%,最高11.84%,平均3.46%,中位值为2.88%。其中大安寨段页岩孔隙度主要分布在1%~5%之间,占比69.0%,平均3.8%,中位值为3.3%;东岳庙段页岩孔隙度主要分布在1%~4%之间,占比81.3%,平均2.6%,中位值为2.4%(图4)。东部地区大安寨段页岩孔隙度高于东部地区东岳庙段页岩孔隙度,与川中地区大安寨段页岩孔隙度3.5%[8]相似。

图4 东部地区自流井组页岩物性分析直方图和孔渗交会图

根据东部地区自流井组9口井361个样品空气渗透率分析,渗透率主要分布在0.001 mD~10 mD之间,占比91.7%,峰值分布在0.1~1 mD之间,近似正态分布,最低0.000 1 mD,最高721 mD,平均3.722 mD,中位值为0.120 mD,孔渗相关性较好(图4)。

根据东部地区自流井组5口井296个样品含水饱和度分析,含水饱和度主要分布在30%~50%之间,占比69.3%,峰值分布在40%~50%之间,近似正态分布;含水饱和度最低5.7%,最高89.3%,平均42.3%,中位值为40.99%(图4)。

3.3 孔隙空间特征

3.3.1 孔隙类型

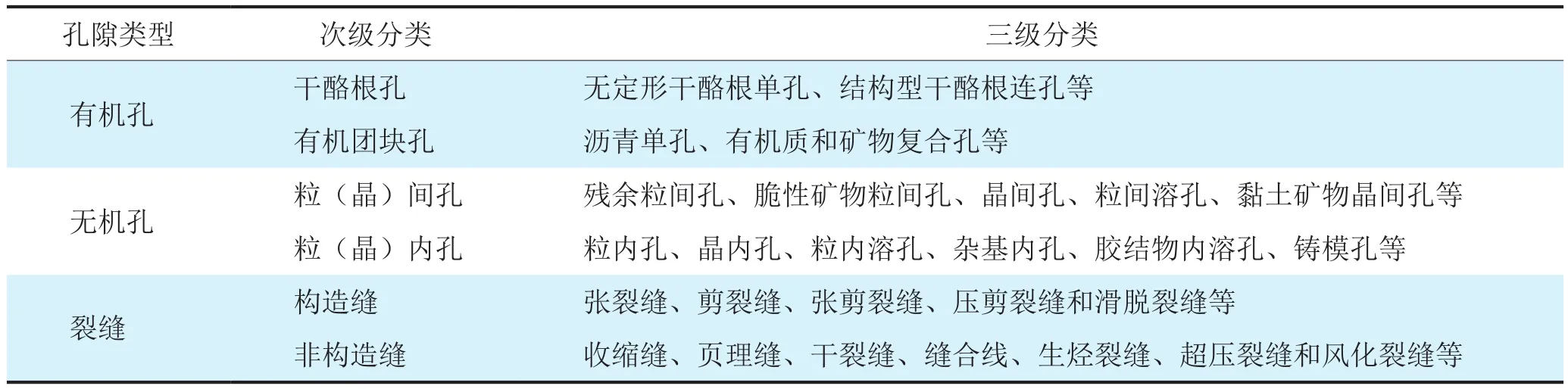

页岩储层一般具有3种不同类型的孔隙结构:有机质孔隙(简称有机孔)、基质孔隙(或称无机孔、矿物质孔)和裂缝(表2)。

表2 页岩孔隙类型分类表

有机孔是位于有机质内部的孔隙,大多是有机质生排烃后留下的孔隙空间,主要分布在有机质周围和内部,以充满油气为主,具有亲油性,是页岩储层发育的独特孔隙类型,其孔喉半径在纳米级,而且在岩石基质中呈不连续分散状或沿微层理面分布,是页岩油气藏中重要的储集空间。无机孔主要分布在无机矿物颗粒间或矿物内部,多含水,具有亲水性,其孔喉半径一般要高于有机孔(图5)。

图5 东部地区自流井组页岩储集空间图(氩离子抛光扫描电镜)

东部地区自流井组页岩孔隙度分类鉴定数据极少,大安寨段页岩只有7个孔隙分类样品数据,且无机孔按黏土矿物孔(黏土矿物内部孔隙)、脆性矿物孔(脆性矿物内部孔隙)来分类,这样分类有利于评价压裂效果。各类页岩中黏土矿物孔占比均最高,其次为有机孔,脆性矿物孔占比最低。与不同地区、不同层位、不同相带页岩孔隙类型对比,有机孔中川南地区龙马溪组海相页岩占比最高,平均可达37%,其次为东部地区大安寨段湖相页岩,平均为25%,川北地区大安寨段湖相页岩平均为24%;黏土矿物孔占比最高的为东部地区大安寨段湖相页岩,平均为74%,其次为川北地区大安寨段湖相页岩,平均为67%,川南地区龙马溪组海相页岩平均为53%;脆性矿物孔占比最高的为川南地区龙马溪组海相页岩,平均为10%,其次为川北地区大安寨段湖相页岩,平均为9%,东部地区大安寨段湖相页岩平均为1%。总体来说,东部地区和川北地区湖相页岩孔隙结构较为相似,与川南地区海相页岩相差较大[16-17],需寻找适应的压裂方法,调整压裂方式。

3.3.2 孔径分布特征

按照国际理论和应用化学联合会(IUPAC)的分类标准,泥、页岩孔隙按孔径大小可分为微孔(孔径小于2 nm)、中孔或介孔(孔径为2~50 nm)、大孔或宏孔(孔径大于50 nm)。而原油重大专项《侏罗系非常规石油地质综合评价及有利目标区块选择》[18]推测的油分子直径为18 nm(饱和烃2 nm、芳烃3 nm、非烃3 nm、沥青质10 nm),远超过微孔孔径,因此,孔径分类方法需进行调整。

一般通过 CO2等温吸附实验来进行页岩微孔孔隙结构特征的分析,利用低温 N2吸附实验来分析表征介孔的孔隙结构,应用高压压汞来评价宏孔的孔隙结构。东部地区自流井组页岩用了N2吸附实验和高压压汞来分析孔径,N2吸附实验孔径分析范围为1.7~250.0 nm 之间,高压压汞孔径分析范围为 3.8 nm ~ 150.0 μm 之间。

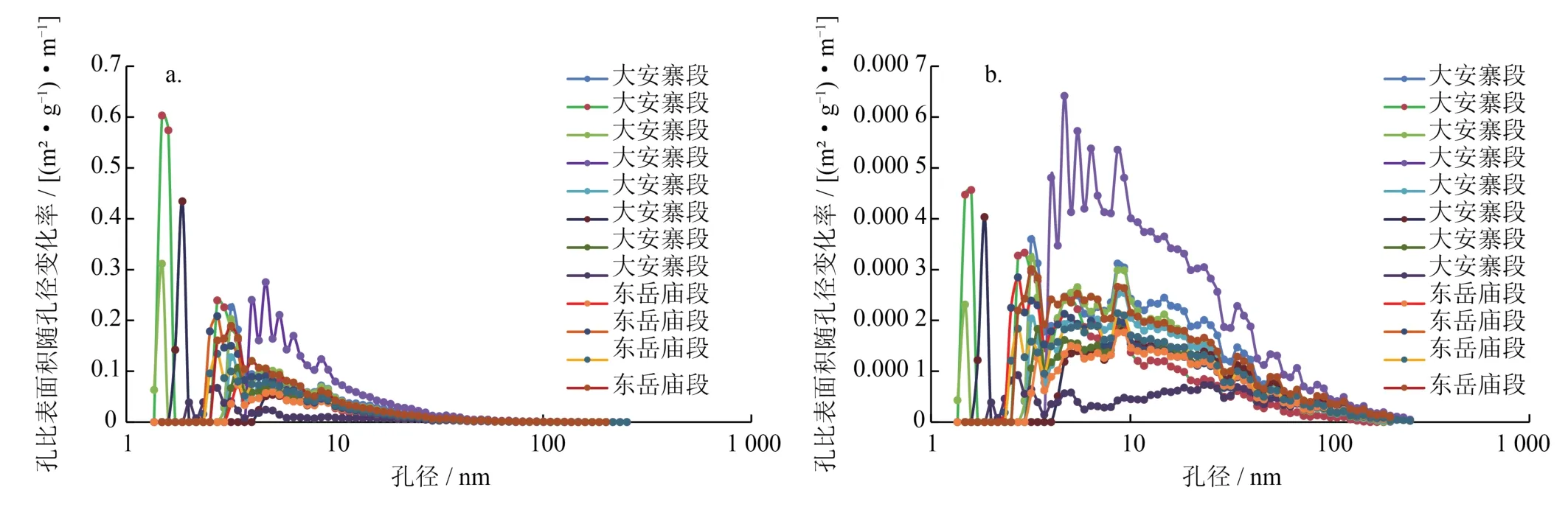

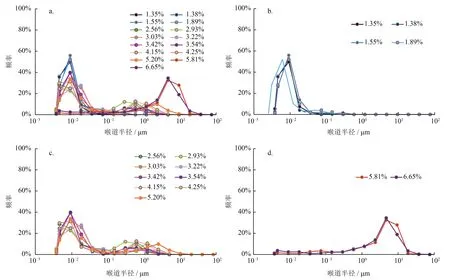

从N2吸附实验分析的页岩孔比面积、孔体积与孔径关系图可知(图6),孔径分布呈双峰,分布范围为1.7~2.0 nm和2~30 nm。从高压压汞分析的不同孔隙度页岩孔径分布来看(图7),孔径分布呈双主峰、一次峰,主峰分布范围为3.8~30.0 nm和1~20 μm,次峰分布范围为0.1~5.0 μm。考虑孔壁吸附为一个油分子,因此油可自由流动的孔径至少不小于27 nm,再考虑孔径分布,参考海相页岩孔径分布的30 nm界线[19],则小孔为小于30 nm,中孔为30 nm~1 μm,大孔为大于1μm,中孔分布范围内只有一个次峰,幅度极低,推测是因为小孔、大孔成因截然不同,因此,中孔内不存在逐渐过渡的高幅度峰。

图6 东部地区自流井组页岩N2吸附实验孔径分析图

图7 东部地区自流井组页岩不同孔隙度高压压汞孔径分析图

页岩储层孔径分布形态与孔隙度大小有关,也决定流体流动阶段[20],孔隙度小于2%的样品,孔径较小,分布为单峰,其峰分布区间为3.8~30.0 nm,孔隙结构较差,油分子多为吸附态,难以流动,处于流体束缚阶段;孔隙度在2.0%~5.5%之间样品,孔径分布为双峰,主峰分布在3.8~30.0 nm,次峰分布在0.1~5.0 μm,大部分为吸附态油,少数油分子在毛细管力作用下呈游离态,处于毛细管力作用阶段;孔隙度大于5.5%的样品,孔径较大,分布为单峰,其峰分布区间为1~20 μm(图7),孔隙结构较好,油分子以游离态为主,处于可动油阶段。东部地区自流井组页岩孔隙度大于2%的样品占比在70%左右,特别是大安寨段页岩孔隙度大于5.5%的样品占比达20%。

3.4 储集能力及影响因素

页岩油气在孔隙空间中主要以吸附和游离状态存在。因此,孔隙的孔体积和孔表面积可以表征页岩的储集能力,为页岩油气储集能力的两个关键参数。

3.4.1 孔径大小对储集能力的影响

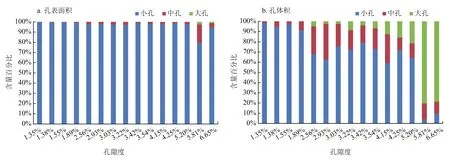

小孔因孔表面积较大、孔径极小,在吸附距离内,多被吸附油气充满;而孔径最大的大孔因孔壁间距较大,且孔表面积较小,吸附油气层的能力较弱,占据的孔隙空间也较小,还有较大的孔隙空间容纳游离油气;因此,页岩油气在小孔中主要以吸附态形式存在,大孔主要以游离态存在,而中孔则介于吸附态和游离态之间。东部地区自流井组页岩小孔提供了绝大部分的孔表面积,平均占比达96.8%,中孔孔表面积占比2.9%,大孔孔表面积占比0.3%;孔体积也主要是由小孔提供,小孔孔体积占比68.0%,中孔孔体积占比16.1%,大孔孔体积占比15.9%,只有孔隙度大于5.5%的样品中,孔体积主要由大孔提供(图8)。

图8 东部地区自流井组页岩孔表面积和孔体积分布图

孔隙度小于2%的样品,孔表面积由小孔提供,孔体积也由小孔提供,只少量孔体积为中孔提供;孔隙度介于2%至5.5%之间的样品,孔表面积主要由小孔提供,只少量孔表面积由中孔提供,孔体积也主要由小孔提供,只部分孔体积为中孔提供,少量孔体积为大孔提供;孔隙度大于5.5%的样品,孔表面积还是主要由小孔提供,只是中孔、大孔也提供了部分孔表面积,孔体积主要由大孔提供,中孔、小孔只贡献了部分孔体积(图8)。

3.4.2 有机碳含量、类型和热成熟度对储集能力的影响

有机质达到一定成熟度后开始生烃,从而在有机质内留下有机孔隙,随着成熟度增高,油气生成量增大,有机孔变大,只有在过成熟阶段,油气开始碳化、石墨化,有机孔开始降低,通常认为有机孔的生成与有机碳含量、类型、成熟度等有关。研究区湖相页岩有机孔占比达25%,为重要的孔隙空间之一。

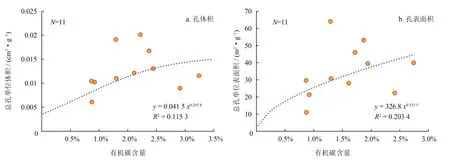

相同热成熟度情况下,有机质为Ⅱ型时比Ⅲ型更易于发育有机孔,但Ⅲ型干酪根的比表面积最大,Ⅱ型次之,Ⅰ型最小(田守嶒等,2017)。有机质达到生烃门限后,有机碳含量越高,生成的有机孔也越多,储集能力则会加强,东部地区有机碳含量与孔体积、孔表面积有一定正相关,特别是与孔表面积相关性略好(图9),说明有机碳提供了较重要的孔隙空间和吸附表面积,其含量对储集能力有较大影响,只因有机孔偏低,相关性比海相页岩差[21]。

图9 东部地区侏罗系有机碳含量与孔体积、孔表面积交会图

4 结论

1)东部地区自流井组富有机质页岩主要分布在大安寨段和东岳庙段;有机质类型以Ⅱ1,Ⅱ2型为主,大安寨段和东岳庙段有机碳平均含量分别为0.90%、1.40%,生烃潜量平均分别为1.93 mg/g、2.73 mg/g,东部地区东岳庙段烃源品质优于川中地区大安寨段;东部地区自流井组80%的区域镜质体反射率大于1.1%,处于凝析油气—湿气阶段,为页岩油较佳的勘探区块。

2)东部地区湖相页岩矿物组分主要包括黏土矿物、碳酸盐类、粉砂质及有机质4大类,其中黏土含量最高,平均为38.5%,石英平均含量为35.3%,方解石平均含量为16.9%,黏土矿物中蒙脱石占比低,脆性指数较好。

3)东部地区湖相页岩孔隙度平均为3.5%,渗透率平均为3.722 mD,孔渗相关性较好,裂缝较发育,与川中地区大安寨段页岩孔隙度相似;页岩的黏土矿物孔最高,占74%,其次为有机孔,占25%,脆性矿物孔只占1%,孔隙类型比海相页岩略差。

4)东部地区湖相页岩小孔孔表面积和孔体积占比最大,其次为中孔,随着孔径增大,小孔孔表面积只略有降低,而小孔孔体积占比则逐渐降低,大孔孔体积占比逐渐升高,孔隙度大于2.0%的样品,孔隙结构开始变好,只有孔隙度大于5.5%的样品,孔隙结构最优,孔体积主要由大孔贡献;孔径大小对储集能力影响最大,其次为有机碳含量、类型和成熟度。