残缺的中国古代文学史

曹顺庆 翟鹿

〔摘要〕 中国是文学大国,中国古代文学史是中国文化不可或缺的构成部分,也是文化自信的重要来源。百年来,中国古代文学史著作和教材从寥寥著述到逐步建立起现代学术研究体系,论著颇多,蔚为大观。本文梳理已有的中国古代文学通史类著作,在肯定先学成就的同时,亦反思了现有中国古代文学史撰写的三处“残缺”:其一,缺少中国话语;其二,缺少横向发展;其三,缺乏多民族文学史观。接下来,如何更新与完善中国古代文学史,是亟待解决的重要问题。

〔关键词〕 中国古代文学史;中国话语;横向发展;多民族文学史观

〔中图分类号〕I209 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769(2022)02-0201-12

一、中國古代文学史撰写历程及成就

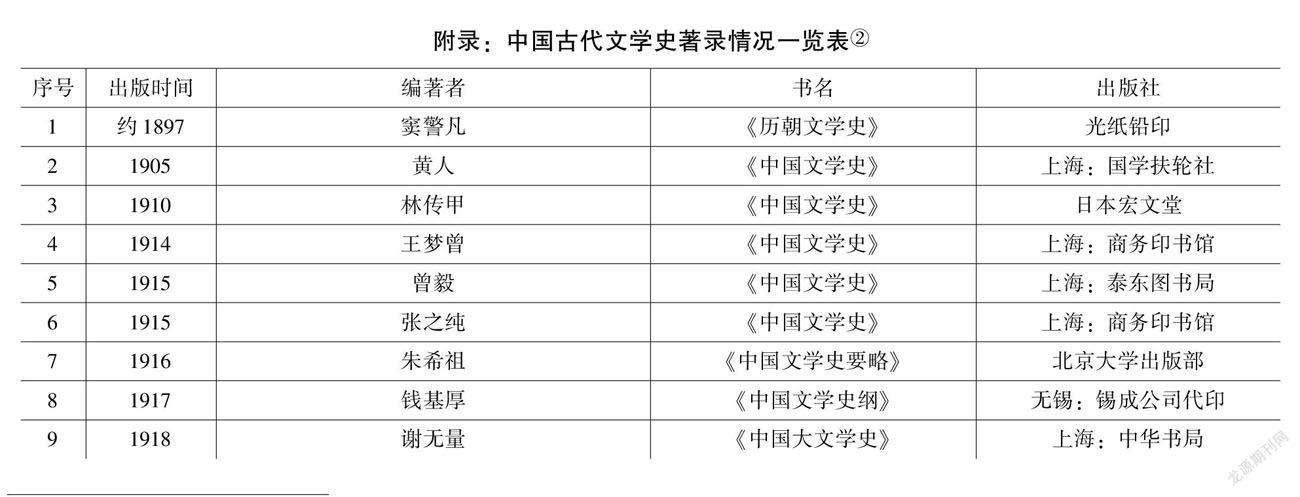

中国文学有上千年的历史,然而真正追溯“中国文学史”撰写的历史,却只有不到百年。近百年间,“中国文学史”从无到有,从寥寥著述到逐步建立起完善的学科体系,其成果不可谓不丰厚。本文收集了这一时期的全部中国文学史著作,列入附录。自近代黄人、林传甲编著的第一批中国文学史以来,初步统计已经出现了172本中国古代文学史。①百年以来,中国古代文学史已经有了巨大的成就。概括而言,中国文学史著作和教材撰写至今为止经历了发轫期、井喷期、稳定期与多样发展期。

(一)发轫期

第一阶段是发轫期。自清末民初西学东渐以来,受到西方学科化、专业化、系统化理念影响,各学科纷纷开始建构学科体系,随之而来的“文学”“文学史”等学科概念亦在中国生根发芽。中国文学史的初生,从根本上说,是受到外国编纂的中国文学史影响。1880年俄罗斯汉学家瓦西里耶夫的《中国文学史纲要》出版,1901 年英国人翟里斯的《中国文学史》出版,1902 年德国人顾路柏的《中国文学史》出版。率先脱亚入欧的日本,也模仿西学,导夫先路,在中国学者尚未撰写出版中国文学史之前,撰写了一批中国文学史论著。仅在1882 年至1904年期间,日本就有十余种中国文学史出版。②20世纪初,外国人所作的中国文学史被翻译传入中国,并进入中国大学的课堂。从这个史实来看,中国古代文学史在开端多向外国学者学习和模仿。中国最早的古代文学史撰写者,时人以“南黄(黄人)北林(林传甲)”为代表,他们一边在学堂进行讲学,一边开始编著国人自撰的中国文学史。二人于1904年左右同时动笔编写,究竟哪一部更早一些,学界尚未有定论。由此,中国文学史撰写正式步入发轫期。

黄人(字慕庵,1866—1913)撰写的《中国文学史》印行于1905年前后,应当是现存的首部由国人自撰正式发行的文学史[据刘厚滋《中国文学史钞》和储皖峰《中国文学史》载,比黄人、林传甲版本更早的可能是窦警凡的《历朝文学史》,该书成稿于光绪二十三年(1897),可算是国人自撰的第一部中国文学史,光绪三十二年(1906)光纸铅印,一薄本,其他不详。见陈玉堂:《中国文学史书目提要》,合肥:黄山书社,1986年,第4页。],署国学扶轮社印。黄人于1900—1914年间任教于苏州东吴大学时编写了此书,作为当时文学课的教材。这是一部多达一百七十万余字的煌煌巨著,按照年代顺序与文体类别独立成多册,引述了大量的文学原典。黄人的《中国文学史》不仅是一部编年体史书,还具有十三经的经典特色,对文体颇为强调,其中第三编便按照文学体裁分类,概括命、令、制、诏、敕、策、书谕、谕告、玺书、诗、诗余、词余等。[黄人:《中国文学史》,杨旭辉点校,苏州:苏州大学出版社,2015年。]

同时期的林传甲(字归云,1877—1921)所著的《中国文学史》为京师大学堂讲义,于1910年六月初版,约七万七千字。该书所采用的是纪事本末体,以文体为主编著而成,以书法体裁(古文、籀文、小篆、八分、草书等)、音韵、名义训诂、修辞、传记等中国古典文学分类为纲,分篇叙述,共十六篇,是最早的分体中国文学史。[林传甲:《中国文学史》,北京:知识产权出版社,2013年。]

最早的一批中国文学史有两大特点:第一,早期中国文学史极大继承国学传统,尤其受到二十四史、十三经注疏、清代四库全书的影响,这在黄人、林传甲的编写版本中可见一斑,又如张之纯的《中国文学史》(1915)从伏羲开始写至清末,经史子集无所不包;钱基厚的《中国文学史纲》(1917)分为“正名、原始、考论(阐经)、谭史、攻子、考文、完体”七节,可以看到受《文心雕龙》的影响。第二,早期中国文学史受到以日本为代表的外国文学史编著影响较大,曾毅的《中国文学史》(1915)因编写时在日本,可以看到书中受到日本人儿岛献吉郎的《支那文学史》(1891)的明显影响。比较有创新性的是谢无量的《中国大文学史》(1918),内容分为绪论(讨论文学、文字及文学史之渊源)、上古文学史(远古至秦末)、中古文学史(汉初至隋末)、近古文学史(唐初至明末)、近世文学史(清代文学)五编[谢无量:《中国大文学史》,上海:中华书局,1918年。],按照时代先后,介绍了当时的主要文学流派、代表人物及其渊源,该编写体例自此之后为后世文学史编著较多采用。

(二)井喷期

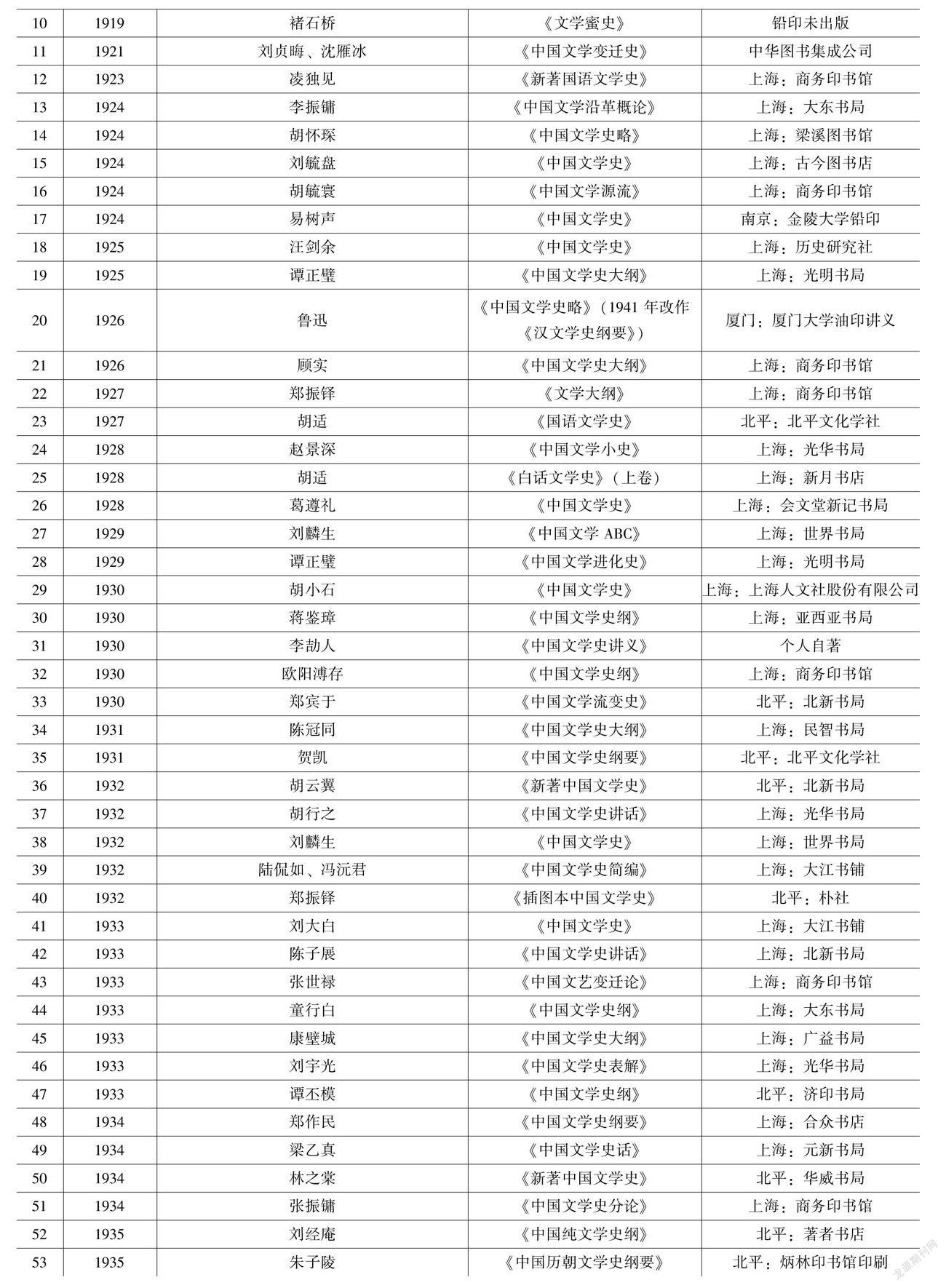

第二阶段是井喷期。自民国至新中国成立前,随着出版业的发展,中国文学史的编著版本之丰富、数目之众多,呈井喷状态。据统计,仅1914年至1948年之间,中国文学史就出版了70部之多,并留下了一些比较著名的版本。

比如,陆侃如、冯沅君夫妇合著的《中国文学史简编》,1932年于大江书铺初版,被列入“大江百科文库”,后于1947、1949、1957年多次修订、再版,共十万字左右。同很多早期的文学史著作一样,该书也是作者在当时中国多个大学任教期间写作而成,作为授课时的讲义。全书共上下两编,每编十讲,按照时间顺序,从中国文学的起源讲起一直到明清章回小说、近代的散文、文学与革命。

这一时期文学史中较有代表性的还有郑振铎所著的《插图本中国文学史》。这是首部附入插图的中国文学史,所附图片多达百幅,珍美精致。[郑振铎:《插图本中国文学史》,广州:花城出版社,2015年。]该书于1932年12月初版,由北平朴社出版发行,全书共分为上、中、下卷,约七十万字,按照时间顺序,从文字的起源、中国文学的早期记载、诗经与楚辞起,到清朝嘉隆后的散曲作家们、阮大铖与李玉为止,其中着重于论述各个时期的文学运动与某种文体的兴起始末。23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F

民国至新中国成立前的这些中国文学史著述,虽然以“中国文学史”为名,但实则主要论述的是中国古代的文学史。在他们的探索与尝试下,中国古代文学史初步形成了三种主要的建构体例:第一种,最经典的文学史编写体例,就是以时间为轴,按照朝代更迭的顺序划分,介绍各个阶段的作家作品与文学流派,如刘贞晦、沈雁冰合编的《中国文学变迁史》(1921)、胡怀琛的《中国文学史略》(1924)、谭正璧的《中国文学史大纲》(1925)等。第二种,是以文体为经,以作家及其所处的时代为纬进行叙述,如刘麟生的《中国文学ABC》(1929)和刘大杰的《中国文学发展史》(1941);又如张雪蕾的《中国文学史表解》(1935)以文体、作家依次编排,并附一百四十余图表;袁厚之的《中国文学摘要》(1938)直接按文体分章,分为文字、群经、史部、诸子、文章共五章。第三種则是直接以作家为经,从古至今介绍作家的其人其作,如刘宇光的《中国文学史表解》(1933)制表排述,并列举各代人物传略及其他纪事;梁乙真的《中国文学史话》(1934)着重叙述作家之生活及其在文学上的贡献;羊达之的《中国文学史提要》(1937)则以每一时代作者的琐事为主,逐条写就提要而成。

以上三种文学史的编写体例,可以看到受到中国史学传统的影响,有编年体、纪传体、纪事本末体的直接或间接运用;并且,《史记》中所使用的表、书、列传等记录手法,也在这一时期的中国文学史中得到传承。

(三)稳定期

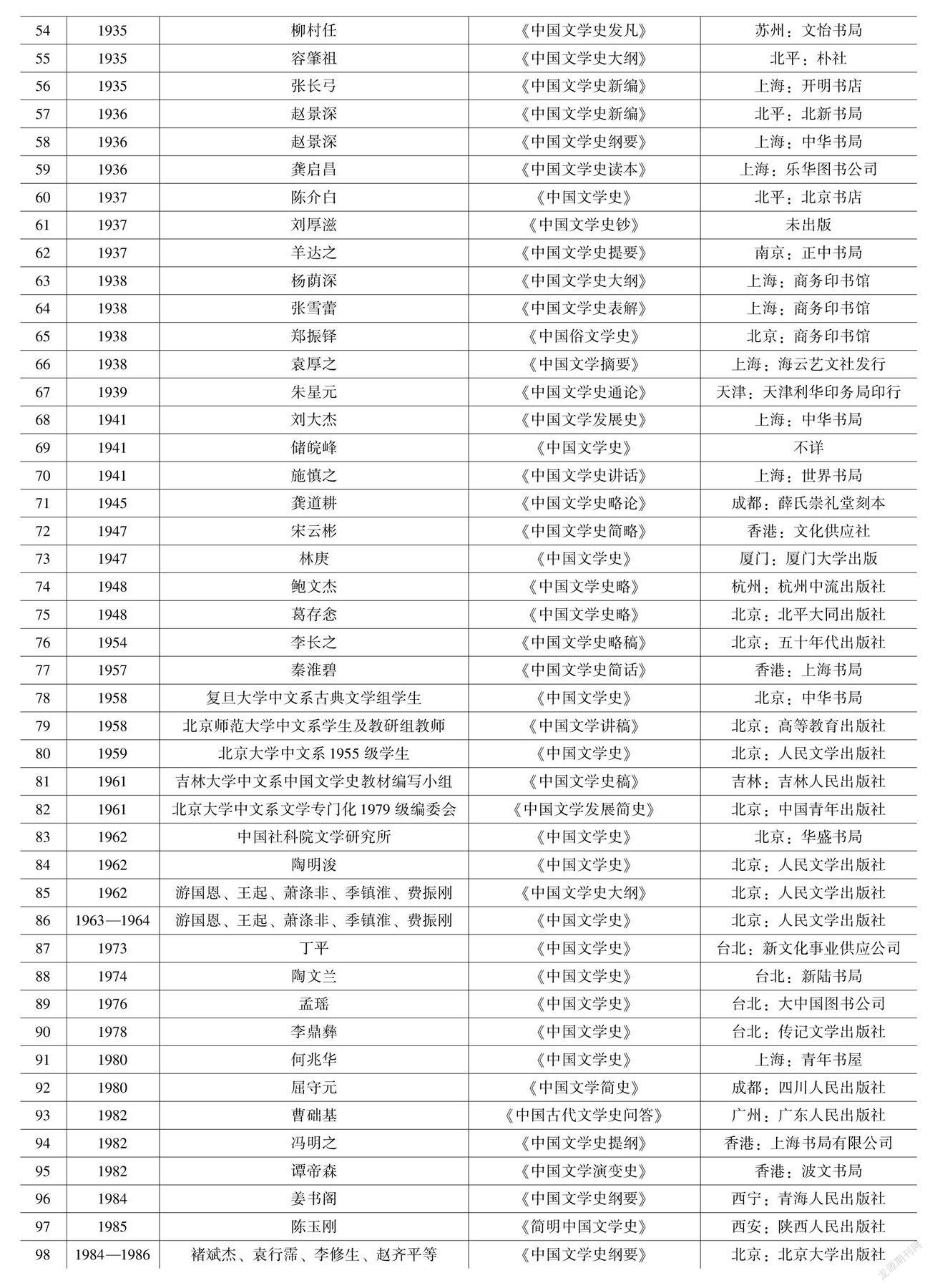

1949年以后,中国文学史进入稳定期,这一时期中国大陆以1962年同时初版的两部著作——游国恩等主编的《中国文学史》和中国社科院文学研究所编写的《中国文学史》为权威,并在其后的40年里占据了难以超越的主流地位。这两部文学史确立的文学史写作方式,即以朝代更迭为经,以作家生平、作品简介、思想内容与艺术特色为纬,成了后世经典的文学史叙述框架。直到1990年代之前,这一时期共出版了12部中国文学史著作。

(四)多样发展期

20世纪90年代以后至今,是中国古代文学史的多样发展期。此时的中国文学已基本形成专业化体系,文学的横向与纵向分科在大学课程中确立,中国古代文学及其文学史研究成为中文系的“显学”。据统计,这一时期的中国古代文学史编写出版有57部之多。

中国古代文学史进入多样发展期,以四部著作为主要代表:第一部是1999年出版的北京大学袁行霈教授主编的《中国文学史》,这部教材被教育部指定为面向21世纪课程教材,成为当下大陆高校最通行的文学史教材,其作用和影响力毋庸置疑;第二部是2003年出版的北京师范大学郭预衡教授编写的《中国古代文学史简编》,着重从史学的角度,探究中国文学的自身发展规律;第三部是2007年出版的复旦大学章培恒、骆玉明教授主编的《中国文学史新著》,其特点是吸收西方形式美学的成果,把内容赖以呈现的文学形式作为考察的重点;第四部是2016年出版的由山东大学袁世硕教授、武汉大学陈文新教授主编的《中国古代文学史》,作为“马克思主义理论研究和建设工程重点教材”之一,该书运用马克思主义历史唯物主义的观点对中国文学史做出梳理。

90年代至今的古代文学史多样性体现在如下方面:首先,对早期名家的文学史旧稿进行了大量整理与重新出版,使我们得以窥见一些穿越历史的佳作,如2005年台湾大学出版中心出版的台静农的《中国文学史》,起于先秦文学,止到元杂剧,将台静农四十年前完成的著作第一次整理出版;2008年上海三联书店出版的傅斯年的《中国古代文学史讲义》,对中国上古至近代时期的文学史作了断代研究,成为中国古代文学史的经典著作之一,后经多次重印;2015年商务印书馆出版的姚奠中的《中国古代文学史讲稿》,第一次整理和收录了作者20世纪50年代于山西大学任教时断断续续完成的讲义。其次,对文学史编著形式的多样化尝试,有适应当代快节奏阅读的简略版本,如郭预衡的《中国古代文学史简编》(2003)、骆玉明的《极简中国古代文学史》(2018)、刘跃进的《简明中国文学史读本》(2019)等编著,试图以简短轻松、妙趣横生的风格带领读者进入中国古代文学史的世界。最后,还有一些别样的中国古代文学史叙写的尝试,如郭英德的《多维视角 中国古代文学史的立体建构》(2011),打破了古代文学史叙述的常规视角,以中国文学史的演进过程、文学的文体、文学与社会文化为切入点分为三编;周晓琳、刘玉平的《中国古代城市文学史》(2014)以“人与城市关系”叙写自先秦至明清的文学发展历程;近期出版的钱念孙先生编著的《好看的中国文学史》(2020),是第一部用“演义”形式写成的中国文学史,打破了以往文学史的枯燥性,面向大众,兼具生动性、有趣性和学术的严谨性、科学性。

至今为止,中国古代文学史成就颇丰,前人的编著与研究已经使中国文学史具备了充分的专业性、学理性和体系性,逐步建立起趋于完善的中国文学史学科。总体而言,对于中国文学史的探索与已有的编著成果是值得肯定和继承与吸收的。

二、残缺的中国古代文学史

从悉数成果的喜悦中冷静下来,重审中国文学史的发展历程及当下形态,会发现仍存在重重问题。在此以“残缺”一词来形容,实则体现在三个方面。

(一)缺少“中国魂”的文学史

说中国古代文学史缺少“中国魂”,就指的是我们以往的文学史其实是按照西方的文学史方法写文学史,即以西方话语为元话语来进行的文学史建构,这导致了中国自己固有的文学史话语的失落。

中国话语的失落之一,体现在中国文学史本身作为一个西式的学科概念。中国文学史作为学科形成之时,梁启超等人发动的“诗界革命”“文界革命”“小说界革命”,引进了大量西方新名词、新理论、新思想。因此,在学科创立之初,中国接受西方文化的传入是无可规避的。

“文学”(literature)与“文学史”(literature history)皆是来自于西方的概念。汉字传统单字成词,“文”与“学”是两个概念,“文”指文章,“学”指博学。譬如,孔子门下有“德行”“言语”“政事”“文学”四科,其中“文学”独占一科,刑昺疏曰:“若文章博学,则有子游、子夏二人也”[何晏等注:《论语注疏》,邢昺疏,黄侃经文句读,上海:上海古籍出版社,1990年,第95页。],这里的“文学”就是指“文章博学”,强调人的学问。而对应于西方“literature”的,其实更接近“文章”的概念。西方学界,韦勒克根据索绪尔语言学理论把“文学研究”具体三分为文学理论、文学批评、文学史,这一学科分类法自西学东渐以来流传至今,成为我国大学中文学科的主流分类法,所谓文学理论、文学作品与文学史,遵从该学科分类法,中国自古文史哲融为一体的“文学”于是彼此割裂开来。由此导致的,“科学主义式的文学研究却遮蔽了中国特有的文学观念和言说方式,把本具有强烈‘异质性的中国古代文论话语改造成看似同质的、普遍的西方知识。”[曹顺庆:《唯科学主义与中国文论的失语》,《当代文坛》2011年第4期。]伴随着以科学主义统摄一切的观念,中国文学史与中国文学学科一起,在建成的同时不得不被“逻辑”的剪刀解剖。中国的“道”已经失效,如果没有西方的逻辑(logos),中国文学史就是“碎片化的”“不成体系的”,于是,先辈们不得不在质疑声中将整个文学史体系建构起来,试图总结出符合科学主义的种种规律,以典型人物、典型环境、浪漫主义、现实主义悉数历朝文学。以西方话语作为学科的建构标准,这其中所否定的,是中国文学史本身的一种自我话语和架构。23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F

中国话语的失落之二,体现在中国古代文学史受西方话语裁定的内容选摘上。由于文学的定义不同,近代以来,西方“纯文学”的概念大大冲击原有的中国文学观、中国史学观,重新规定了中国文学史所叙述的内容选摘范围。换言之,如今的中国文学史所梳理的史实际上是西方概念下的“文学”史。关于纯、杂文学观念在中国的传入与延异,学界已论述得十分详尽。[闫月珍:《文学的自觉:一个命题的预设与延异》,《华南师范大学学报》(社会科学版)2005年第1期;夏中义:《“纯文学”与中国文学批评史观——重估郭绍虞、朱自清、钱钟书在1930年代的学术论衡》,《河北学刊》2017年第3期;张健:《纯文学、杂文学观念与中国文学批评史》,《复旦学报》(社会科学版)2018年第2期等。]需要注意的是,中国文学史的内容是建立在西方的“纯文学”概念的基础上。

以编入中国古代文学史的文体之争为例。早期的中国文学史受古典文学传统影响较大,将各类经史子集全部囊括入文学史中,成了中国文学的大集合,是一种古典的泛文学史观,这在最早的黄人和林传甲的《中国文学史》就体现得尤为明显。如黄人在划分文学与史的范围时认为:“惟史之成分实多含文学性质,即如《六经》皆史也,而《书》为政府之文学,《诗》为社会之文学,《易》为宗教之文学,《礼》与《春秋》似乎纯为史载,而附属之传记,仍表以文学。”[黄人:《中国文学史·总论》,转引自吴光正、罗媛主编:《中国文学史学术档案》,武汉:武汉大学出版社,2014年,第5页。]然而,随着西方纯文学观念的进入,泛文学史观随之向西方现代纯文学史观转换。尽管这些古典文体在中国古代的地位很高,但是却不属于西方概念里的“纯文学”,而是“杂文学”。因此,一些在西方“纯文学”概念下似是而非的文体,如纪昀在《四库全书总目》中所列的“诗文评”简述中,“文”就包含了除散文外的铭、颂、箴、奏、论、八股文等实用文体,它们在近代的文学史编著中就越来越不受重视,甚至很多版本都根本不再将这些古典文体纳入中国古代文学史。例如,郑宾于在《中国文学流变史》中对原本经史子集的分类持全然否定的态度,他在序言中写道:“总之,他们这些分体的方法,不管分多分少,都是毫无价值,不过止于闹到一塌糊涂而止;怎奈一般作‘文学史的先生们也竟然依据他们的样儿画起葫芦来!我在前面曾经说过,他们的书没有一部可以配得起称‘中国文学史者,恐怕这也是个原故罢。”[郑宾于:《中国文学流变史》上,上海:上海书店,1930年,第13—14页。]再如,刘经庵的《中国纯文学史纲》专门叙述诗歌、词、戏曲和小说,并于书末附上了作者所认为的中国纯文学书目举要。

中国话语的失落之三,是中国文学史受西方影响的历史分期方式。西方文艺复兴时期,意大利诗人彼特拉克将历史划分为古代、中世纪和近代,其中,中世纪作为人类历史的中间阶段,被认为是愚昧的、封闭的和黑暗的。这一分期法源于欧洲长期受宗教统治的背景和文艺复兴运动的需要,在如今的西方文学史中依然普遍沿用。

西学东渐以来,中国文学史的编著者,很多也使用彼得拉克的分期法,如:郑振铎先生的《插图本中国文学史》(1932),就将中国文学史分为古代、中世、近代三卷论述;章培恒、骆玉明的《中国文学史新著》(2007)把现代以前的整个中国文学分为上古、中世、今世文学三个阶段。然而,中国并无基督教统治的背景,亦没有长时期的宗教文学的垄断,参引西方的“中世纪”,将繁盛的六朝、唐、宋、元的文学时期统归作中国的“中世”,是否有其不妥之处?还有一种常用的分期法,是将人类社会历史划分为原始公社制、奴隶制、封建制、资本主义和共产主义五个阶段。如果文学史也进行照搬,如谭丕模的《中国文学史纲》(1933)将中国文学各时期视为:原始封建制度崩溃时代的文学、农民阶级觉醒的反映、没落贵族生活的反映等等,实际上就将文学完全视为政治运动的产物,是对文学本身价值的一种解构。按照朝代进行划分是另一种普遍的方式,如刘大杰先生的《中国文学发展史》(1941),章培恒、骆玉明的《中国文学史新著》(2007),袁世硕主编的《中国古代文学史》(2016)等,尽管这一分期法也面临着可能淹没文学自身发展规律的问题,但是整体而言,是一种更接近中国诗学、中国史学传统话语的分期方式。

难道中国就没有自己的文学史观吗?答案当然是否定的。在中国古代文论中,就不乏体现着中国文学史观的著作,比如以“体大虑周”著称的《文心雕龙》。刘勰一生经历三代王朝,感当时的文学“将遂讹滥”,希望重述“先哲之诰”,故“振叶以寻根,观澜而索源”,力图“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统”[《增订文心雕龙校注》,黄叔琳注,李祥补注,杨明照校注拾遺,北京:中华书局,1999年,第611页。],在著述过程中免不了需要对作品分类与梳理记叙。《文心雕龙》文体论部分共20篇,实际上就是一部分体文学史。例如《明诗》篇按照时间顺序,论述历代诗歌名家及其代表作,并加以评论和总结,这就是文学史溯源之理论;《时序》篇基本上是一部文学史纲要,刘勰悉数上至陶唐,历经西周、春秋战国、西汉、东汉、三国、西晋、东晋,一直到他所处的时代——宋、齐、梁,总结各个时期的代表作家、文学风格与主要的文体形式,并充分认识到了文学与历史背景和时代的联系,提出“时运交移,质文代变”,“歌谣文理,与世推移,风动于上,而波震于下者”,“文变染乎世情,兴废系乎时序”[《增订文心雕龙校注》,黄叔琳注,李祥补注,杨明照校注拾遗,第537、542页。]的观点,可以说,即便是在当下,这也是一种依然适用的文学史观。《通变》篇提出了文学史的继承与革新的理论,“夫设文之体有常,变文之数无方。何以明其然耶?凡诗赋书记,名理相因,此有常之体也;文辞气力,通变则久,此无方之数也。名理有常,体必资于故实;通变无方,数必酌于新声;故能骋无穷之路,饮不竭之源。”[《增订文心雕龙校注》,黄叔琳注,李祥补注,杨明照校注拾遗,第397页。]这些都是文学史的梳理方法。后代也不乏颇具文学史性质之作,如钟嵘的《诗品》称得上是一部中国五言诗的发展史,综合品评了汉代至南朝的123位五言诗人;叶燮的《原诗》分析了文学史的运动形态及个人在文学史中的作用,等等。23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F

这些蕴含着中国文学史观的传统文学史或具文学史性质的写作,沿袭中国文化的至简传统,故体制精巧,却含义深远,迥异于近代以来西方传入的文学史概念。遗憾的是,由于对西方观念的推崇,这种传统形态的文学史理论和实践,并没有被当代学者视为文学史理论加以继承、看重和运用,直接导致中国原有的文学史理论的失语。

(二)缺少横向发展的文学史

说中国古代文学史缺少横向发展的论述,首先要阐述何为文学的“横向”发展。一般认为,文学的发展有两条线路,一条是纵向发展的线,指的是文学在纵向时间维度上的变化与革新,是历时性的;还有一条是横向发展的线,指的是文学在空间维度上受到的外来影响或者对外围影响,例如印度佛教文学影响中国,中国文学影响日本等等,主要是各民族文学的文学横向交流情况。横向发展论在1989年被钱念孙先生正式提出[钱念孙:《文学横向发展论》,上海:上海文艺出版社,1989年。],笔者亦在拙著中谈过这个问题。[曹顺庆主编:《世界文学发展比较史》, 北京:北京师范大学出版社,2001年。]文学的横向发展主要体现在跨民族、跨语言、跨国家的文学影响关系上,而这一点几乎被迄今为止的中国文学史忽略了。

或许有人认为文学史本就是写纵向的史,为何要写到文学的横向影响?事实上,这与文学史发展的实际情况和根本任务息息相关。写作文学史,就是最大力地还原文学在历史上的原貌。然而,离开文学的横向发展,就不可能完整地描绘出中国文学史的全貌。如郑振铎所言:“外国文学的输入,往往会成了本国文学的改革与进展。这,在一国的文学史的篇页上都可以见到。虽然从前每一位中国文学史家不曾觉察到这事实,我们却非于此深加注意不可。外来的影响,其重要性盖实过于我们所自知。”[郑振铎:《插图本中国文学史》,第10页。]由于缺少文学横向发展,我们的文学史中许多文学现象讲不透。

比如佛教文学在中国的影响,或者说佛教文学在中国的横向发展。佛经自东汉传入,印度的佛教文学也正式开始了在中国的影响之旅。一方面,佛教文学与中国质朴中正的诗经传统大相径庭;另一方面,中国的楚辞、汉赋也有瑰丽的想象,但又与印度这种精于叙事的文学风格不同。洛里哀指出,印度古代所用的推古鲁语不适合发表观念和情操,却最适合描写精细的实物的印象。[洛里哀:《比较文学史》,傅东华译,上海:商务印书馆,1930年,第13页。转引自应锦囊、林铁民、朱水涌:《世界文学格局中的中国小说》,北京:北京大学出版社,1997年,第11页。]印度佛教文学精于叙事的文学传统,对初唐时期的唐传奇的产生与主题有直接影响,唐传奇可以说是中国文学史上最早的较为成熟的短篇小说,相较于先前的六朝志怪小说叙事更加细致,其中的“感应”故事、“龙女”故事,以及一些皈依宗教的叙事情节,都是受到当时汉译佛经的影响。与此同时,另一种通俗的叙事文学——“变文”也在当时产生。“变文”作为中国古代文明与印度文明互鉴与交流的变异实践,是异质文明之间相互对话碰撞,并最终在文学观念上融合创新的产物,是比较文学变异学的重要案例。[详见曹顺庆、王熙靓:《文学他国化与“变文格义”:隋唐佛学中的变异思想》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2020年第5期,第1—11页。]唐代受佛教文学影响产生的还有戏曲、敦煌曲子词等民间音乐文学形式。笔者所提出的比较文学变异学中,中国的禅宗就是文学交融变异而来的,并体现在文学中有王维的诗歌,文论中沧浪诗话中的“以禅喻诗”等。在我们谈到这些中国文学现象时,应当意识到,这是文学横向发展所导致的结果。

反之,文学史上的横向发展也包括中国文学对外国的影响。譬如,白居易的诗传入日本后,对日本九世纪到十二世纪持续400多年的文学都产生了影响;李白、杜甫的诗在韩国的影响也很深,如16世纪朝鲜著名的三唐诗人——李达、崔庆昌、白光勋,他们以李杜诗篇为楷模,其作品透露出浓郁的唐风气息。中国古典诗歌在美国、日本、韩国的广泛影响,直接催生了以埃兹拉·庞德的诗歌为代表的美国意象派诗歌的产生;再如,美国著名深度印象派诗人詹姆斯·赖特(James Wright,1927—1980)是继庞德之后再次于中国古代诗歌与文化中汲取养分的诗人,他对中国儒、释、道文学经典及思想都有所体悟,研习陶渊明的诗歌,从《红楼梦》中体悟禅宗的精神,赖特的名作之一是一首写给白居易的诗:《冬末跨过水洼,想起古中国一位州官》(“As I Stop over a Puddle at the End of Winter, I Think of an Ancient Chinese Governor,”1961)。这些例子实际上是一种世界范围内对中国文学作品的接受情况的客观反映,是世界文学相互交流的写照,契合文学史的写作任务,本应也纳入进中国文学史的写作中去,但是却被以往的文学史写作忽视,或较少提及。

回顾现有的中国文学史写作,基本分为三部分内容:作家简介、作家作品介绍、作家及作品的影响,而在叙写作家、作品影响时,往往只关注到了作家及其作品在中国文学史纵向发展上的影响,而忽视了它们世界范围内的横向发展。比如《中国文学史新著》中专有一节写“李白在中国文学史上的地位”,而對李白在世界范围内的流传及其对他国文学的影响只字不提,就是典型地忽视了文学横向发展的一种书写。当然也有一些文学史注意到了文学的横向发展,如近年出版的“马克思主义理论研究和建设工程重点教材”《中国古代文学史》在第三节“中国古代文学的基本特征”中的最后一个分论点中,概括性地陈述了中国古代文学的世界交流和影响。[《中国古代文学史》编写组编:《中国古代文学史》,袁世硕、陈文新主编,北京:高等教育出版社,2016年,第15—16页。]然而这些论述都较为简短,从中国文学横向发展的事实全貌来看,仍是远远不够的。

中国文学对西方文学、哲学以及文学理论的影响,在我们以往的文学史中都几乎不被提及,显示出我们的中国古代文学史缺乏世界胸怀和眼光。著名汉学家顾彬也意识到:“中国之迈入世界历史、世界市场、语言共同体和世界文学并非是在过去100余年间骤然发生的……从南宋(1127-1279)以来,中国就总是做出闭关锁国尝试,然而同西方的零散接触总有发生,留下的痕迹也比迄今所设想和证明了的要丰富得多。”[顾彬:《20世纪中国文学史》第7卷,范劲等译,上海:华东师范大学出版社,2008年,第5页。]古人视中国为天下之中心,为封闭自足的状态,这一观点在近代被打破。现在,世界文学已经成为一种不可回避的理论与事实建构,我们当代编写中国古代文学史,不能只是一根筋地只顾纵向发展而忽视横向发展,缺乏横向发展这条文学线索,就是自己把自己封闭、孤立起来的文学史。而将中国文学的发展置于世界文学的关系中,才能明确自身的发展轨迹,更加客观全面地认识到中国文学及其在世界文学中的位置。23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F