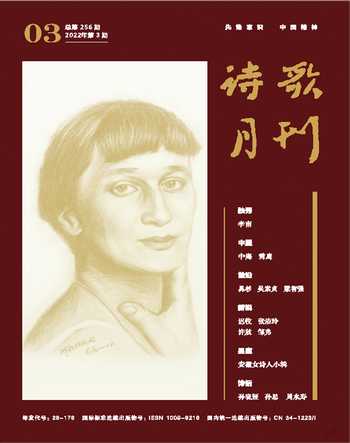

“虔诚的向往”

孙晓娅

回顾中国百年新诗史,郑敏是不容忽视的耀眼存在,其诗歌创作跨越七十年,始终保持创作的旺盛精力,不断求新求变,“对大光明和大智慧有着虔诚的向往”(唐湜)。她深受现代主义诗歌濡染,情感精细而敏锐,哲理凝练又深沉;感性与理性互为表里,侧重于对个体生存和人类命运的抽象思辨的哲理思考;从生命哲学层面反驳与抗争命运和现实的覆压,书写庄严至高的灵魂;体现出独特的思辨精神、现代性的审美追求与智慧的知性美,其不同阶段的诗歌探索均为中国女性诗歌打开崭新的局面。同时,她又是一位重要的诗歌理论家,她的诗学理论研究闪耀着诗性光芒,颇有建树,不同凡响,给当代诗坛带来巨大启示,在现当代女诗人中尤为难得。《金黄的稻束》是郑敏最重要的代表作,在这位诗坛世纪老人刚刚离世之际,我们通过重温经典向她致敬,同时,进一步探索细读诗歌文本的可行路径。

《金黄的稻束》(以下简称《金》)首次发表于《明日文艺》(1943年第1期),初题为《无题(之二)》,后改名为《金黄的稻束》。同期的《明日文艺》共发表郑敏九首诗,为时任西南联大教授的冯至推荐。《金》在内容题旨和艺术手法上均有创新,是新的技巧、意识和意象的完满结合,它从同期诗作中脱颖而出,不仅是郑敏个人早期代表作,充分体现出诗人对西方现代诗人的借鉴和吸收;也颇为出色地表现了“九叶派”共同追求的现代主义诗学主张,被公认为四十年代文坛最具代表性的作品之一。

优秀的诗篇往往沉潜着灵魂的肖像,郑敏择取米勒式的秋日田野为背景,从“金黄的稻束”到“无数个疲倦的母亲”,完成一个伟大灵魂肖像的刻绘。诗人曾坦言这首诗的酝酿萌发于具体情景的触动,深蕴于哲学与文学的土壤。从丰收时“金黄的稻束”联想到劳作后“疲倦的母亲”,饱经沧桑的“皱”脸同时也是“美丽”的。诗思跳跃,情思推移,将实物逐渐抽象,从对生命的感知到对历史变迁的流动思考,思想层层推衍递进。“满月”“树巅”“远山”等意象一方面立体可感,勾勒出视觉性极强的图画;另一方面,明晰的意象描绘出一个苍茫的意境,为诗末哲理的抒发做出恰如其分的铺垫。

现代主义诗歌与传统古典诗歌明显的分野在于,前者已不再满足单纯的写景状物抒情,对宇宙、历史、人生的哲理性关注不仅深深浸入诗人的思想,也介入诗歌的艺术中。40年代,郑敏深受现代主义诗歌濡染,《金》成功地运用艾略特“客观对应物”的手法,以“金黄的稻束”为核心意象,它不单单是诗人描写的客体形象,更是“理性和感情的复合体”,在诗人的沉思当中,它成为“人类的思想”的“客观对应物”。

这一时期,郑敏受里尔克影响,追求雕塑或油画的凝定美,有意寻找生命的强烈震波,领略生命的崇高。她渴望跟踪内心变化莫测的思绪,赋予它静穆的形象,而获取一种雕塑般的品格。不妨说,创造充溢生命力的意象已在其心中蕴蓄良久,一次秋日田野的归程,让她与等待许久的意象不期而遇,塑造出百年新诗史中的经典意象。

如何释放内心积储的能量,诗人主动抛却浪漫派的情感直陈,把文学的超越性建立在坚实的意象和明晰的洞察力上。“金黄的稻束”象征收获的仪式,它伟大而沉默,即使在最辉煌和丰盈的秋日,也只是“低首沉思”,一个习见的意象却因“站在”这具体的动作变得富有力量感和生命韵致。“金黄”何其神圣的色彩,流溢着光芒,晃动着收获时节欢欣的情感。第一句起笔简约不凡,有具象有色彩有情状有姿态,诗人用白描的手法和拟人的修辞拉近了读者与诗歌情境的距离。“秋天的田里”向我们敞开浑厚广袤、饱满丰硕、蕴含着无数可能的生命空间,不过,无穷的辽阔与“割过”的残缺并置时,充满对撞的张力,已完成的收割状态触动了情思,从收获的实景蔓延开去,从一垛垛“金黄的稻束”的直观转变为形象性很强的“类似联想”,随即整首诗核心的灵魂“无数个疲倦的母亲”登场。“我想起”让“稻束”与“母亲”两个跨度很大的意象在“秋天的田里”碰面,也推动诗人的情思从实景中游移开。“无数个”和“疲惫”是富有深意的细节,突显了母亲的伟大,没有过多的渲染,诗人默默完成对他们的心灵致敬。

庄严的象征符号意义如何被营构起来?由“金黄的稻束”到黄昏路上无数个“疲倦的母亲”的意象如何得以转换?梳理清这两个互有牵绊的问题,是解开全诗诗思的关键。从外部关联看,垂着稻穗的稻束与母亲都是负荷的形象,被沉甸甸的重担压弯了腰;从生命内质看,他们的生命价值在于无私的孕育,并因此自足安然;从隐喻层面看,稻束是眼前大地收获的状态,而“疲倦”的母亲是当时祖国的处境。诗人采用蒙太奇的手法将视线从午后的田野移动到黄昏路上“皱了的美丽的脸”、满月和树巅、远山,意象由近及远,由实到虚,透出油画《拾穗者》的既视感,在极具兴发感动力的浓郁的“静穆”氛围中一层层揭开现代中国被战火硝烟所笼罩着的辽阔和苦难。“围着我们的心边”拉近了自然意象与“我”的心灵距离,也融合了“我”和“我们”、“我们”与祖国的分隔。“没有一个雕像能比这更静默”,直接点明了诗中意象的雕塑感和静默感,“雕像”被置身于富有意境的氛围中显出格外肃穆、庄严、神秘。随着诗思的流转,“雕像”走向旷远的延伸:“肩荷着那伟大的疲倦,你们/在这伸向远远的一片/秋天的田里低首沉思”。如此静默的意象群体,特具宁静致远的感发功能,促使抒情主体直觉到一次极其旷远的生命顿悟:“历史也不过是/脚下流去的小河/而你们,站在那儿,/将成为人类的一个思想。”“雕像”在历史的绵延中凝固为“人类的一个思想”,“流去的小河”以动破静,与稻束的沉思静默形成对比,显得轻飘渺小,而稻束站在田野里将成为永远的思想。

由实体的“稻束”到想象中“疲倦的母亲”,再到“人类的一个思想”,虚实结合,“形似”与“神似”完美统一,“思想”也因雕塑般静穆而沉厚的支撑给人以“抽象的肉感”,在既形象立体又含蓄蕴藉之中全诗结尾处展现出博大的人类视野和宇宙维度,这无疑是抒情主体的一次大智慧的闪光。诗人以冷静的观察和深沉的思考,借助象征和联想,将知性与感性糅合為一体,在连绵不断、新颖别致的局部意象转换中,含蓄地表达出对稻束、田野、土地、母亲、远山等平凡又伟大的事物的赞美。诗人将抽象的观念、丰沛的情感寓于可感的形象之中,使“思想知觉化”,带着我们穿越历史的“小河”,感受雕塑般静穆所蕴涵的坚韧生命与永恒伟力。欣赏这样的充满灵思的知性诗歌文本,我们生命的感动与震撼更多不再来自于情感或情绪的激发,而是来自于文本所闪射的智慧之光。

《金》是诗的语言艺术与雕塑的时空艺术相互融通的典范,也是诗和生命之间相互转换的艺术实践。诗人成熟而节制地运用了空间的衬托和时间凝结的雕塑手法。在由秋野、圆月、暮色和远山所组成的苍茫图景中,引发我们去倾听事物内部的生命,去感受存在的空间性的慰藉力量和隐藏的时代感;在稻束和母亲所隐喻的收获、艰辛和劳作中,我们体会到诗人对中国苦难历史的现代性感悟。诗人将一个现代人对宇宙、历史和生命的理解,投注到中国诗歌境界的重建之中,以现代诗歌的技巧营造了一片全新的,但又属于中国人的诗意氛围。在语言表达方面,郑敏基本做到了将“音乐的变为雕刻,流动的变为结晶”(里尔克语),词语具有现代质感,诗思智性深邃,语言内部迸发的精神层次丰富,呈现出诗与画与影的审美效果。可见,《金》跻身于百年新诗的经典之列当之无愧。