归去复归来

5 亿年前,大陆还是一片不毛之地;经历过寒武纪大爆发的古生代海洋,却已经充斥着生命。它们需要更大的生存空间,拓展新的领域。在4.7 亿年前的奥陶纪,植物以原始的卑微之姿登上陆地,并在4.3 亿年前的志留纪生出支撑其“站立”的维管,最终在3.9 亿年前的中泥盆世长成郁郁森林。植物的根系造就了肥沃的土壤,陆地变成了乐土。节肢动物早在4.3 亿年前就紧随维管植物的出现爬上了陆地。而到了3.7亿年前的晚泥盆世,两栖动物则用笨拙的四肢探出泥沼,大型动物也自此正式开启了陆地副本。

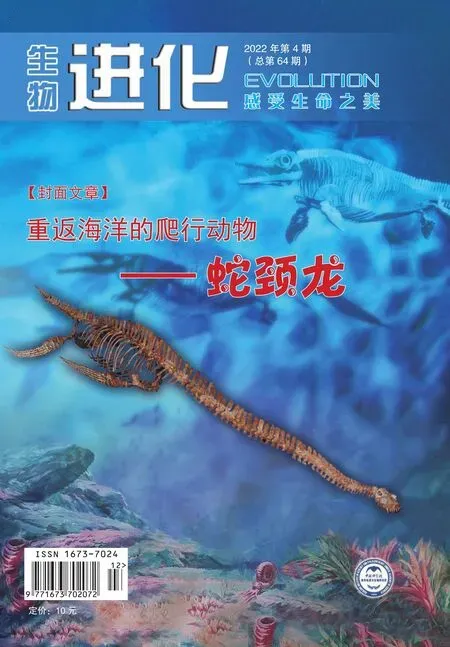

根据科学界最为流行的猜想,海底的深海热泉是生命最可能的诞生地。如此,生命便起源于幽深的海底。黑暗给了生命漆黑的家园,它们却最终浮上海面,寻找光明。而陆地之上,正是阳光最炽烈之处。中生代之初,全球的陆地汇聚成超大陆,这里炎热、干燥,成为万千爬行动物的乐园。它们之中,有广为人知的恐龙,征服天空的翼龙,以及重回海洋的鱼龙、蛇颈龙等海生爬行动物。对于海生爬行动物来说,回归海洋就像生命史中一声“归去来兮”的长叹。从海洋到陆地本就不是从低级到高级的单线旅程,只要身体结构能和生存环境相适应,经历了从海到陆的奋进后,选择自陆入海的归去,反而造就了三叠纪海生爬行动物的辉煌时代。

本期杂志的封面文章以深圳博物馆展出过的蛇颈龙标本——摩根南泳龙为引子,介绍了这类海生爬行动物的形态和习性,由化石入手,细数它们因为归去海洋而锻炼出的本领,如长脖子、桨状鳍肢、胃石、卵胎生等,趣味盎然。作者韩蒙还亲自组织了她所在博物馆的海生爬行动物展览,把这些曾经入海巡游的动物标本恢复成生前的姿态,放进陆地上的博物馆,让岸上的我们领略它们的风采。对于这些曾经选择从陆地“归去”海洋的动物来说,这样的“上岸”又变成了另一种意义上的“归来”。

自然博物馆作为地球历史的档案馆,承载着我们这个“盖娅”星球最珍贵的回忆。在本期“博物馆巡礼”栏目的两篇文章中,读者也可以跟随两位作者的笔触,看见众多从冰川时代和恐龙时代归来的生物,与古老地球共脑。在“进化历程”栏目中,我们将回味泛龟鳖类和银杏家族的进化史,而“地史钩沉”栏目则会详述雪球地球的奇景。“进化窗口”以两个化石保护和利用的实例,告诉我们远古生物从石头里“归来”博物馆的路途有多难,要耗费多少辛劳和巧思。而我们也高兴地看见,所有这些辛劳和巧思都不会白费,它们最终都会像“奥妙地球与奇特生命”古生物绘画大赛所呈现的那样,化为知识和眼界,住进小朋友和大朋友的画笔里、心田间。