许身健:读书作为一种生活

涂思敏

毛姆曾说:“阅读是一座随身携带的避难所。”而对于中国政法大学法律硕士学院院长、教授许身健来说,书算得上是他的家人了。許身健生活过很多城市,游学过多个国家,在不同的地方安过家,但唯一不变的爱好只有读书。无论去哪里,家里总会有书的位置。

走进许身健的家,处处都是书,客厅里有摊开正在看的书,门廊旁边放有一个旋转书架,卧室里也是书。书房的桌上放着一摞他正在阅读的书:托尔斯泰的《复活》、梵高传记《渴望生活》、法律专业书籍等,而书架上的书摆放得错落有致,看起来并非刻意整理甚至稍显随意,用许身健的话来说,“书毕竟是用来读的嘛”。

从许身健的幼年开始,他的人生就注定与读书分不开了。许身健出生在书香门第,家里文化人多,从小耳濡目染爱上了读书。在他的家人看来:“他只要带字的纸都会去读。”青少年时期,儿童文学、世界文学、看不懂的英文书、大部头的古典文学,不管什么书他都来者不拒。他记得当时家里有一本美国作家梅尔维尔所著的小说《白鲸》,当时他虽然看不懂,却被里面生动的木刻画插图所吸引。许身健家里有许多老一辈人留下的原版英文书,在那个年代并不多见。虽然根本读不懂英文,但他就是要“生吞活剥”地结合插图猜着看,“愣看”。

如果用两个词语来概括许身健的读书习惯的话,一是“随便翻翻”,二是“读书无禁区”。“随便翻翻”是鲁迅先生说的话,他曾说:“书在手头,不管它是什么,总要拿来翻一下,或者看一遍序目,或者读几页内容。”这也是许身健在美国访学看到当地人读书时,体会最深的一点。他觉得中国的读书人总是把读书这件事看得过于神圣,而缺乏了一种轻松的态度。在他看来,读书其实就是一件很普通的事,就是他的日常生活。就像现在的小孩会打游戏上瘾一样,当时的他是对读书上瘾,就连高考前几天也在读现在所谓的“闲书”,完全沉溺在书中。

许身健记得1979年《读书》杂志创刊号发表了一篇很是轰动的文章《读书无禁区》。文章里写道:“我们是马克思主义者,对全部人类文化,不是采取仇视、害怕和禁止的态度,而是采取分析的态度,批判地继承的态度。”对此,他表示认同,“读书不应该自我设限,要广泛地去阅读政治的、文学的、社会的所有的东西。博览群书总是好的”。

这种“读书无禁区”的理念也贯穿了许身健的读书、学习及生活。他记得20世纪90年代初北京大学的东门有很多的旧书地摊市场,有人从五星级酒店收来很多英文原版的《时代周刊》和《读者文摘》,去这个旧书市场上卖。一本几块钱,许身健一本本买了回来,读完了上面的每篇文章,用他的话说,“读过的英文杂志堆起来,可能比自己的个头都要高了”。许身健后来还多次到海外法学院直接用英文授课,这与他阅读第一手英语文章的读书习惯是分不开的。

针对自己学术研究和教学上的阅读,许身健有些不一样的看法,即进行目标明确的精读和针对性的泛读,“一个老师必须要有非常丰厚的底蕴,需要博览群书,因为你要想教给学生一勺水,那么自己必须要有一桶水。而在学术研究中,需要做精读,要有针对性地深入透彻地去阅读,同时还要带着问题去读书、思考”。

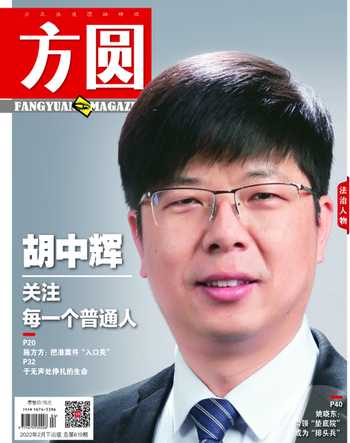

对中国政法大学教授许身健而言,读书是一种生活。(摄影:方圆记者 张哲)

作为一名法律人,许身健在阅读文学时也经常思考它与法律的关系。他对兴起于美国的法律与文学研究很有兴趣,因为研究文学中的法律其实也就是在研究法律中的人,关注人性。就像他在《零容忍的权利》一书中写的那样:“司法人员应该牢记法谚‘既要听取隆者,也要听取卑者’。不要无视沉默的大多数。”

许身健认识一位美国学者,他认为对当事人的概念化的抽象在出庭时是非常重要的策略,他称之为“当事人理论”。他举例说,如果我们现在要指控嫌疑人的犯罪行为罪大恶极,手段非常残忍,那么我们需要去说服法官,要去验证构想出来的这个形象。其实人们在生活中也是一样,都会有这种给人贴标签的思维倾向。比如概括葛朗台为“吝啬鬼”、赵本山是“大笑星”等。在开庭的时候也是一样,除了需要证据以外,有时候也需要一些文学化的语言去讲故事,讲故事也是讲证据、讲道理,并且用讲故事去说服人、打动人的效果会很好。

文学中的法律故事往往非常生动,比如卡夫卡写的《法的门前》、托尔斯泰的《复活》、陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》等,这些对于法律制度的理解都非常有帮助。许身健印象最深的是在《复活》中,男主人公聂赫留朵夫以陪审员的身份见到了从前被他引诱怀孕、后又沦为妓女的玛丝洛娃后深受良心的谴责,为她奔走伸冤以赎回自己的罪过的故事。许身健说,这个故事放到现在来看也许会有些奇怪,聂赫留朵夫何必为了一个妓女放弃自己的生活。令他感动的地方在于,在帮助这个妓女的过程中,聂赫留朵夫的精神也得到了拯救。

中国政法大学教授许身健在书房整理书籍。(摄影:方圆记者 张哲)

托尔斯泰在写作时曾经走访过莫斯科和外省的许多监狱,也去法庭旁听了很多审判,同时还接触了很多囚犯、律师等人物。在许身健看来,这些案件让人们了解到俄罗斯的刑事诉讼制度、沙俄时代的社会法律现状,但更深层的还是人性的东西。

巴金先生在流泪读完《复活》后,写下“生命本身就是一个悲剧”。同样,许身健也被托尔斯泰对人性的刻画、俄罗斯知识分子的思想担当和他们的牺牲精神所打动。他坚信, 学习法律不仅仅是面对死的法条,更要面对一个个活生生的人。阅读文学,让他看到这些作家对人的同情和爱,而故事里的这些悲剧和痛苦更是让他看到了人性的复杂。就像许身健喜欢的现代画家方力钧所说的一样:“生命的最大的魅力是每一个生命都是不一样的,即使与有机会伤害到你的人打交道,只要你能够挺过去这种伤害,不至于死,那最终还是会变成你的财富。”

“有时候研究纯法律文本就像在研究瓶子里的营养素和维生素C的浓缩药丸,但这些文学中的法律描述是最为鲜活的生活,就像新鲜蔬菜一样。”对于许身健来说,文学不仅滋养了他的法律职业生涯,更是给他带来了很多对于未来法治建设的思考。除了阅读经典著作,许身健也热爱阅读阿西莫夫、阿瑟·克拉克、凡尔纳等书写的科幻小说,认为科幻小说给未来的社会发展轨迹提供了一种新的可能。

在“周泰·书声”的研讨会上,许身健曾提出过这样的观点:随着证据的形态、人跟人之间的关系、纠纷的形态的变化,未来可能会出现一种线上法院,它可能利用人工智能来捕捉网上的蛛丝马迹,来解决复杂的互联网金融案件。但在有关人的感情问题上的案件,人工智能做不到像人类的法律工作者那样用心用情。许身健还提出,国家现在非常重视互联网司法的发展,还成立了3家互联网法院,但互联网法院依然需要去探索新的審判模式,需要以裁判树规则,以规则促治理,以治理促发展。许身健期待未来中国的互联网司法能像互联网产业一样,去探索、去建构一种真正的示范性的互联网司法的模式。

在许身健看来,法律有种秩序之美,法律人在践行法律的时候就是在帮助寻回社会的和谐与安定,就像萨斯坎德在《法律人的明天》一书中说的那样,AI法官、数字法院可能会在不远的将来对我们的司法提出新的挑战,但终究还是要为人类服务,实现正义和人民的幸福。

20世纪90年代是个躁动的年代,各行各业都受到商品经济大潮的冲击,出现了“下海潮”。有的人成功改变了自己的人生,而有的人则“溺水”了。在那样一个社会环境里,许身健也感到迷失和困惑。就在这时候,有两本书“拉了他一把”,给了他许多的启发,分别是曹锦清的《现代西方人生哲学》和辛竹的《难忘的影子》。

20世纪80年代是“哲学热”的年代,改革开放后的年轻人如饥似渴地阅读西方人文社科经典。如北岛所说,80年代就是中国20世纪的文化高潮。本科学习社会学的许身健也不例外,曹锦清的《现代西方人生哲学》对西方现代哲学家的思想做了一个梳理和分析,许身健通过阅读萨特的存在主义和尼采、弗洛伊德的思想,发现西方现代社会存在一个很大的问题,理想的冲突、价值的迷乱、资本主义的文化矛盾导致人的异化,迷失的现代人成了“空心人”“稻草人”“单向度的人”。后来许身健又去读了曹锦清关于社会转型中的中国农村的田野调查《黄河边的中国》,也是很受启发。

辛竹《难忘的影子》是一本薄薄的书,讲述的是中国二十世纪二三十年代的故事,一个中学生受到学校的影响流落到了北平,在北平四处游学时,遇到了很多人与事,也发生了很多故事,这本书就是对他游学经历的记载。回忆起这本书,许身健仍然印象深刻。虽然不记得将书放到了何处,但他把结尾记得很清楚:1931年的中国正是处于内忧外患的时期,外有帝国主义的侵略,内是民族救亡运动和文化生活的蓬勃发展,而主人公正在北大、清华和燕大等学校听课。

那是个精神世界非常活跃和丰盈的时代。许身健觉得,现代人在物质上虽然富裕,但精神上不一定富足,从很大程度上来说成了物质生活的一种俘虏。就像许身健在《电影中的律师职业伦理》一书中提到的那样,伦理学是一种选择和价值,现在的很多人从短缺经济过来后都丢失了信仰,而这是社会亟须解决的重大问题。

许身健觉得《难忘的影子》就像是辛竹当时那个时代的影子被投射到了他的身上,而通过观看时代这面镜子里的影子,也解决了许身健自己困惑的很多问题。他记得,尼克松访华的时候,美国乒乓球代表团的一个成员科恩是嬉皮士,他问周总理是怎么看待嬉皮士的,周总理回答说,“这是年轻人在寻找出路”,这件事被费孝通先生给记录下来了。

结合起来看,许身健发现,现代性的问题是相通的,每个时代都有每个时代的困惑,年轻人在任何一个时代都有自己的困惑,包括现在的年轻人经常提到的“内卷”。许身健认为,其实他们那个时代也一样,也有烦恼和困惑,所以没有必要去美化所谓过去的好时光。

通过读书,了解到各个时代人生各种各样的困惑后,许身健感同身受,同时意识到自己的很多问题也许都是可以被解决的。

对许身健而言,读书不仅是一种享受,同时也是一种生活,有时候它也像一个心灵指南针,在人生的不同时期指引、帮助着他。书籍滋养了他的生命,是他的人生DNA的一个组成部分。他读书、写书、讲书,生命与书籍发生了各种各样的联系。可以说,他的生活是和书结合在一起的。

高尔基曾说:“我扑在书上,就像饥饿的人扑在面包上一样。”年少的许身健也曾梦想过当一名作家,但现在的他觉得选择法律这条道路是命中注定的。也许文学在不同的年代会呈现或明或暗的光彩,但它决不会消散,因为还有许身健这样的人在继续读书、继续热爱文学,法律是现实,文学是“生活在别处”。