低可容空间浅水三角洲沉积层序及聚煤模式:以渤海湾地区下二叠统山西组为例*

常 嘉 陈世悦 王 琼 蒲秀刚 杨怀宇

1 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580

2 山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队,山东烟台264003

3 中国石油大港油田公司,天津300280

4 中国石化胜利油田勘探开发研究院,山东东营257015

在经典层序地层学理论中,可容空间含义为“在某一时刻、任意一点上可用来堆积沉积物的有效空间”(Jervey,1988),受全球海平面变化及沉降速率控制,盆地接受沉积必须在基准面之下存在可供碎屑物质沉积的空间(Bertram et al.,1996)。在不同沉积背景下,盆地可容空间大小与增长速率存在差异,晚古生代华北板块属于大型陆表海克拉通盆地(韩德馨和杨起,1980),具有基底平坦、构造活动微弱、沉降速率缓慢、物源供给稳定的特点,盆地内基准面与沉积界面基本一致或略高于沉积界面,属于低可容空间盆地(鲁静等,2012a)。目前该类型盆地与内部广泛发育的煤层之间的潜在联系受到学者的关注,当前国内外学者针对该方面进行过一系列研究,主要包括岩性特征(Joeckel et al.,2007;Antia et al.,2011)、古生物学(Fielding,et al.,2009)、层序地层(Antia and Fielding,2011;Feng et al.,2015)、沉积相类型(Aschoff and Steel,2011)以及对煤层分布的影响(Chalmers et al.,2013)等方面。对于华北板块,大多数学者从不同角度对陆表海盆地的沉积体系(郭英海和刘焕杰,2000;鄢继华等,2019)、关键层序界面的识别(李增学等,1995,2000a;李宝芳等,1999)、层序格架的建立(陈世悦和刘焕杰,1999;邵龙义等,2008a,2009;常嘉等,2019)以及煤层在层序格架内的发育特征(李增学等,2000b;桑树勋等,2001)进行过详细研究。尽管多个研究机构及地质学家开展大量研究项目,但对于含煤地层的沉积学及层序地层学仍有许多问题需要解答,特别是可容空间变化对聚煤作用的控制作用研究未能形成统一认识。

从构造背景看,作为华北板块的重要组成部分,渤海湾地区在晚古生代处于板块陆—陆碰撞阶段,并受南北两侧大洋盆地开合旋回控制(徐备和陈斌,1997;李益龙等,2009;孟庆鹏等,2013),形成了渤海湾地区独特的克拉通盆地演化过程。在晚古生代经历了由海相—海陆过渡相—陆相变迁的过程,山西组沉积时期主要发育浅水三角洲沉积,是研究区海陆过渡环境中的特殊沉积组合,是研究低可容空间浅水三角洲沉积体系层序地层及聚煤模式的重要场所。以渤海湾地区下二叠统山西组为研究对象,开展层序地层、沉积特征、古地理演化及聚煤研究分析,试图解决上述问题。该项工作不仅能够提供渤海湾地区层序地层模型,更有助于预测渤海湾地区具有重要经济意义的煤炭资源,进一步丰富聚煤理论体系。

1 地质背景

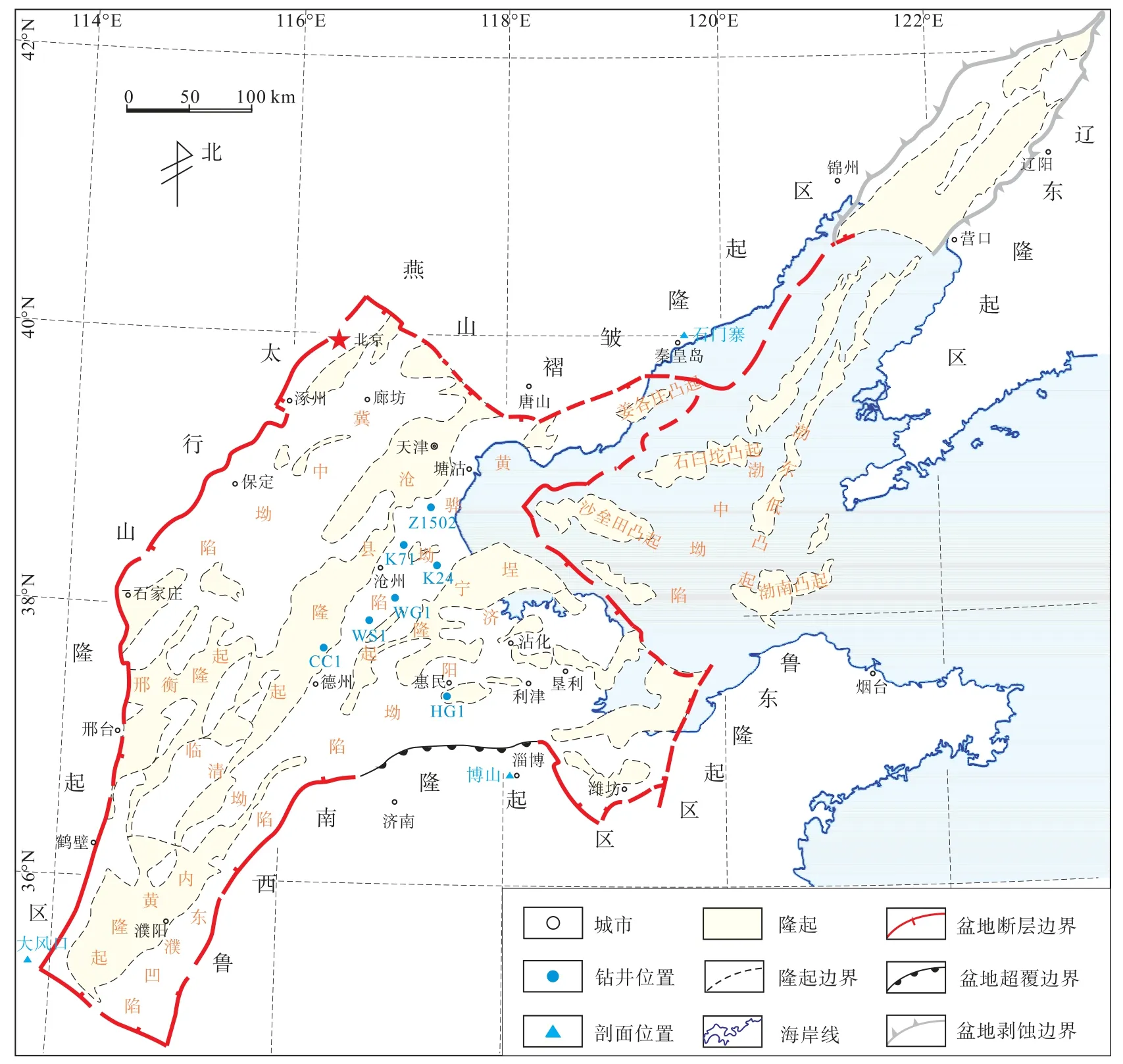

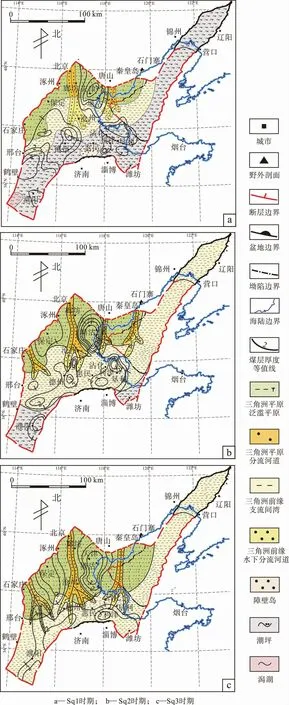

渤海湾地区是华北克拉通东部重要构造单元和油气富集区,总面积约19.5×104km2。西侧以太行山山脉为界,东侧被鲁东隆起区与辽东隆起区所限,北部毗邻燕山褶皱隆起区,南部与鲁西隆起区接壤(徐守余和严科,2005)(图1)。内部发育近10条基底大断裂,分割出大小不一、高低不同、形状各异的断块体,最终造成坳陷与隆起相间的格局,主要发育的坳陷有黄骅坳陷、冀中坳陷、济阳坳陷、东濮坳陷、临清坳陷与渤中坳陷。地层总体上发育一套以碎屑岩为主的含煤建造沉积,并夹有数层碳酸盐岩及厚度不等的煤层。

图1 渤海湾地区区域构造和构造单元Fig.1 Regional tectonic and structural units of the Bohai Bay region

在遭受140Ma的剥蚀后(尚冠雄,1995),华北板块于晚石炭世再次沉降,海水由朝鲜—辽宁地区沿北东方向侵入,盆内处于陆表海环境(邵济安等,1994);晚石炭世末期,华北板块发生“翘板式”运动(王东方,1992),使之改变为北高南低的古地形(范国清,1991;武法东等,1994;尚冠雄,1995;王东方,1995);早二叠世初期,海侵方向改为西南向,盆内仍以陆表海环境为主,受区域构造抬升影响,海水由东南部逐渐退出盆地(武法东等,1995),过渡为陆相环境;中二叠世—晚二叠世,北部基底构造活动进一步加剧,形成以河流—湖泊为主的陆相环境。

根据国际地层年代表,山西组形成于294.6~275.6Ma之间(任纪舜等,1997;章森桂和严慧君,2005),对应于国际地层的Sakmarian与Artinskian(Gradstein et al.,2004),即早二叠世时期。在古植物组合方面,华北板块中具有代表性的古植物组合主要包括Emplectopteris triangularis-Taeniopteris mucronate-Lobatannuiaria sinenaia(程保洲,1992)与 Emplectopteris triangularis-Lobatannularia sinensis-Emplectopteridium alatum(孟祥化和葛铭,2004),同样表明山西组形成于早二叠世早期。因此山西组沉积时期,渤海湾地区位于北高南低的古地形,并处于向陆相环境过渡的沉积背景。

2 地层发育与沉积特征

晚石炭世末期,华北板块北部造山带边缘地区发育较小规模的粗粒碎屑沉积(陈世悦和刘焕杰,1994),伴随北部造山带的逐渐形成而向南延伸。此时华北板块已形成北高南低的古地形格局,随着北部西伯利亚板块俯冲加剧,导致北部阴山—燕山造山带持续隆升。而在华北板块南部,随着秦岭造山带挤压作用的加剧,秦岭—大别地块沿商丹—北淮阳带由点接触转入面接触碰撞阶段(陈世悦,2000a),导致北秦岭与北淮阳构造带全面隆升,南部地区受挤压作用,盆地类型由陆表海盆地逐渐转化为拗陷盆地(胡斌等,2012a),华北板块长期处于北部隆升、南部沉降的格局,海岸线已退至两淮—确山一带(陈世悦,1998),三角洲沉积体系不断向南推进,因此板块内部处于北陆南海的近海内陆环境(张鹏飞等,2001),陆表海盆地的特殊性消失,并持续向陆相转变。

山西组沉积时期渤海湾地区处于缓慢构造抬升阶段,构造活动保持相对稳定,盆地基底古地形坡度极缓(小于0.001°)(李增学和魏久传,1998),加之水体深度较浅(几十米之内)(陈世悦,2000b),陆源碎屑物质可进行较长距离的搬运,且造山带提供的陆源碎屑粒度仅为细砂岩、粉砂岩,中砂岩多出现于山西组沉积晚期,与正常三角洲沉积相比,整体粒度偏小。因此平缓的古地形以及粒度相对较细的物源供给,造就了研究区独特的近海内陆背景下的浅水三角洲沉积。浅水三角洲平原极为发育,三角洲前缘及前三角洲发育范围较小。

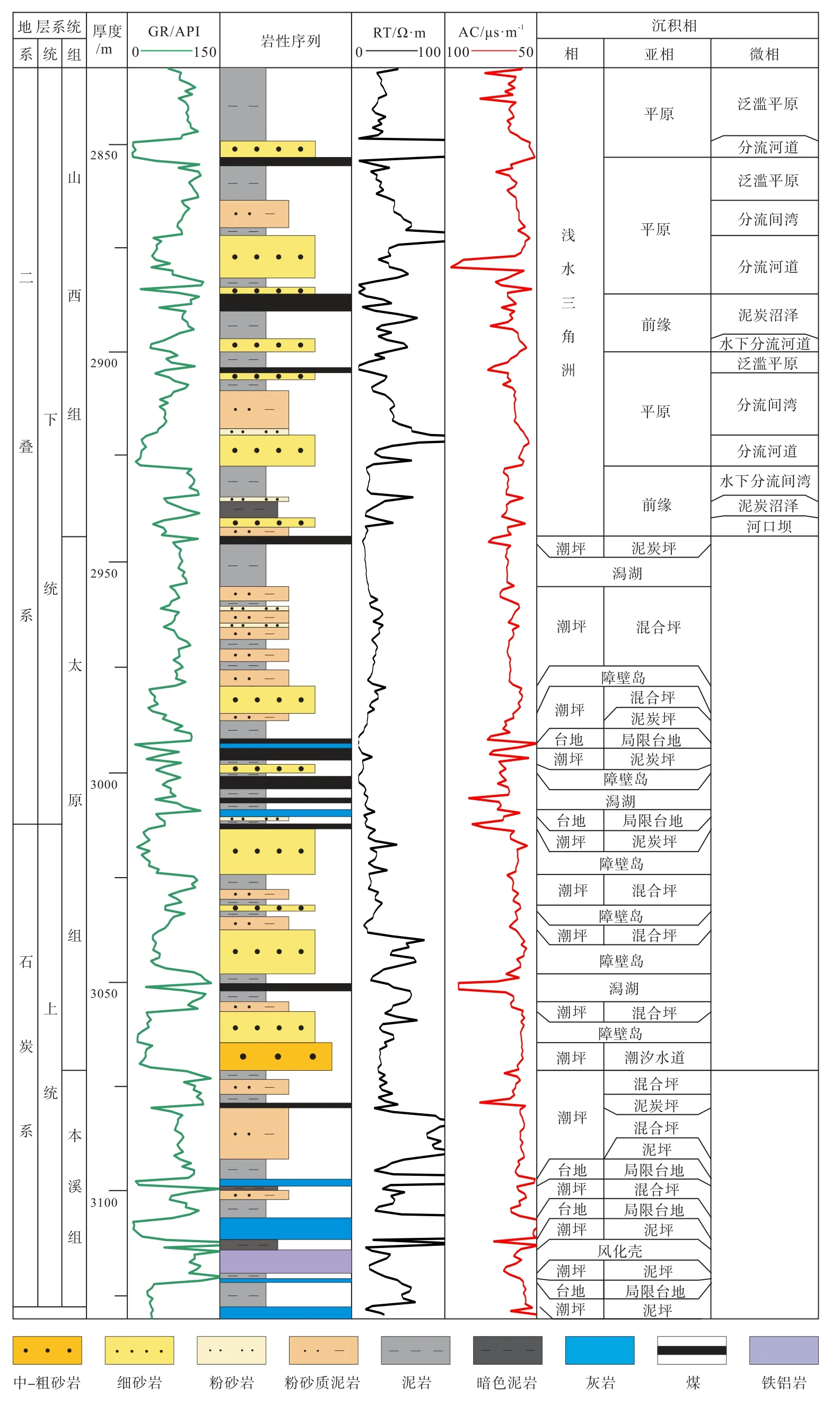

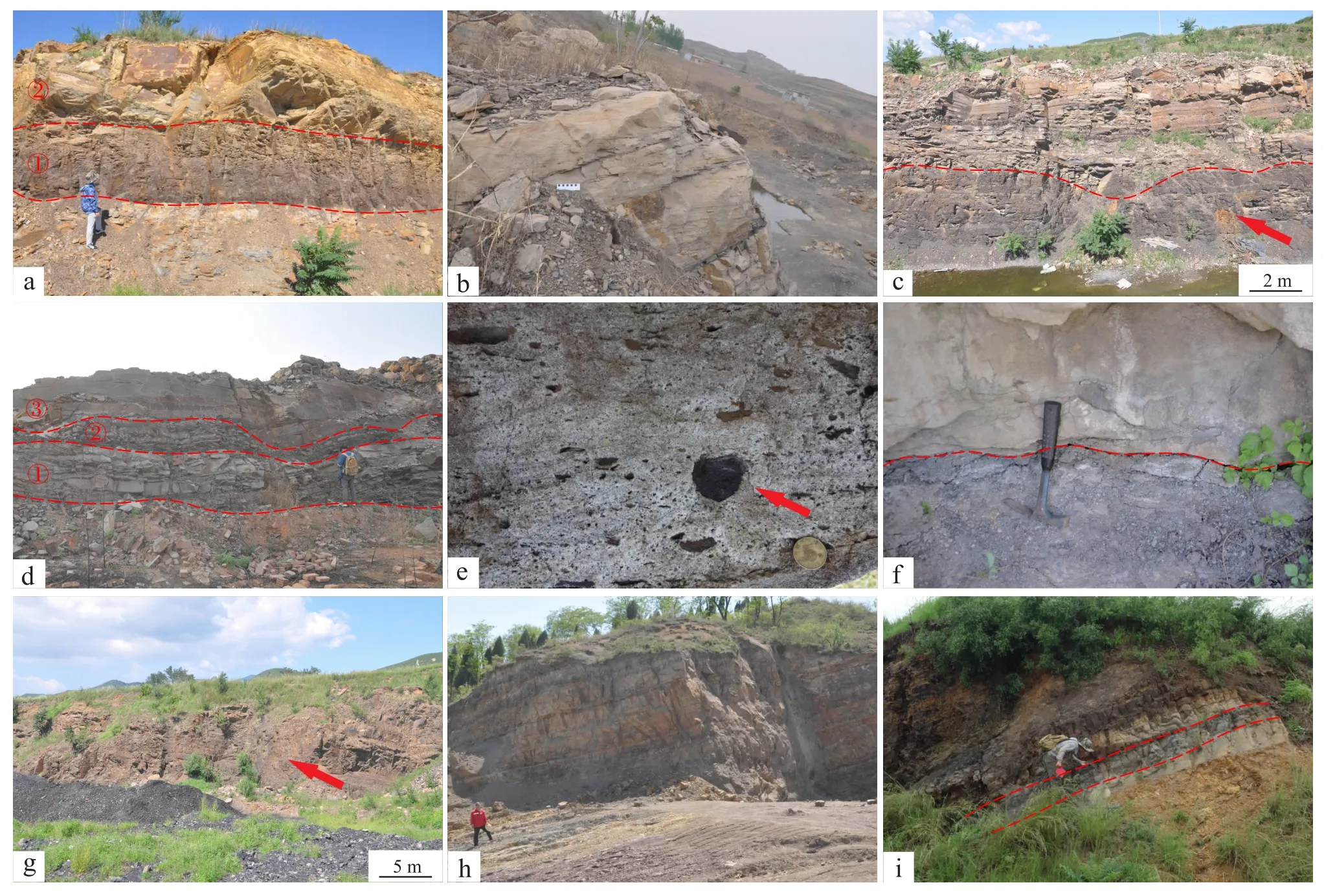

山西组基本继承了太原组北高南低的地势,地层厚度在90~148m 之间,大致为盆内中部厚度大、边缘厚度小、呈由北向南逐渐减薄的趋势。整体岩性以中—细砂岩、粉砂岩、泥岩夹煤层为主,粒度由北向南逐渐减小。渤海湾地区内部发育有3期三角洲(图2)。第1期三角洲底部发育有大约1m厚的灰黑色泥岩,向上过渡为灰黄色细—粉砂岩(图3-a),横向延伸较远;中部发育灰褐色中—细砂岩(图3-b);顶部发育灰白色细砂岩及薄层粉砂岩,部分地区发育煤层或碳质泥岩(图3-c)。第2期三角洲底部发育薄层黄褐色细砂岩与深灰色泥岩,向上过渡为厚层灰白色中—粗砂岩(图3-d),可见泥砾(图3-e),并冲刷下伏泥岩(图3-f);顶部发育灰黑色泥岩及厚煤层,可见植物叶片化石。第3期三角洲底部发育厚层灰褐色中砂岩(图3-g),向上过渡为灰褐色粉砂岩及泥质粉砂岩;中上部发育巨厚层杂色泥岩(图3-h),泥岩颜色包括黄褐色、红褐色、灰黑色、紫色等;顶部发育煤层(图3-i)。

图2 济阳坳陷HG1井晚古生代含煤地层岩性特征Fig.2 Lithologic characteristics of the Late Paleozoic coal-bearing strata in Well HG1 in Jiyang depression

图3 渤海湾地区下二叠统山西组岩性特征Fig.3 Lithologic characteristics of the Lower Permian Shanxi Formation in Bohai Bay region

根据地层岩性、厚度以及沉积序列,可将浅水三角洲划分为三角洲平原与三角洲前缘亚相。三角洲平原亚相主要发育分流河道、分流间湾及泛滥平原等微相。分流河道微相岩性以中砂岩为主,靠近北部物源区的地层发育粗砂岩;分流间湾微相以灰色粉砂质泥岩为主,夹有一定数量的薄层砂岩透镜体,越靠近物源区透镜体规模越大;泛滥平原属于三角洲平原发育最广的微相,以厚层泥岩为主,夹有厚度较大的煤层。三角洲前缘亚相可划分为水下分流河道、水下分流间湾及泥炭沼泽微相。水下分流河道微相发育中—细砂岩,底部可见冲刷面,多以垂向加积、侧向加积的叠置方式为主;水下分流间湾微相发育泥岩及粉砂岩,夹有厚度较薄的粉砂岩透镜体;泥炭沼泽以发育灰黑色泥岩为主,并夹有煤层。前三角洲发育灰黑色泥岩,仅在部分地区可见,分布极为有限。山西组浅水三角洲沉积序列自下而上发育前三角洲,三角洲前缘河口坝、水下分流河道、分流间湾、泥炭沼泽煤层,三角洲平原分流河道、分流间湾与泛滥平原,构成一期完整向上变粗的反韵律沉积。

3 层序地层格架

下二叠统山西组沉积初期,华北地区灰岩北部边界位于沧州、石家庄一线,沿该界线向北至唐山、保定附近,山西组仅发育1~2层海相泥岩(陈钟惠等,1993),该线大致为山西组沉积时期海侵的最北界线。区域内缺乏海侵的直接证据(陈世悦和刘焕杰,1999),仅在底部地层中发育有腕足类(Lingula、Neochonetes sabstrophomenoides)(郭熙年等,1991;胡斌等,2012b)、双壳类(Palaeoneilo sp.、Edmondia sp.)(马庆元,1987;杨起,1987)、舌形贝(Lingula sp.)(赵群华等,2003)等海相化石以及海绿石(陈世悦和刘焕杰,1995),表明山西组沉积时期受海水影响极弱,主要受河流以及潮汐作用的控制。

3.1 关键层序界面的识别

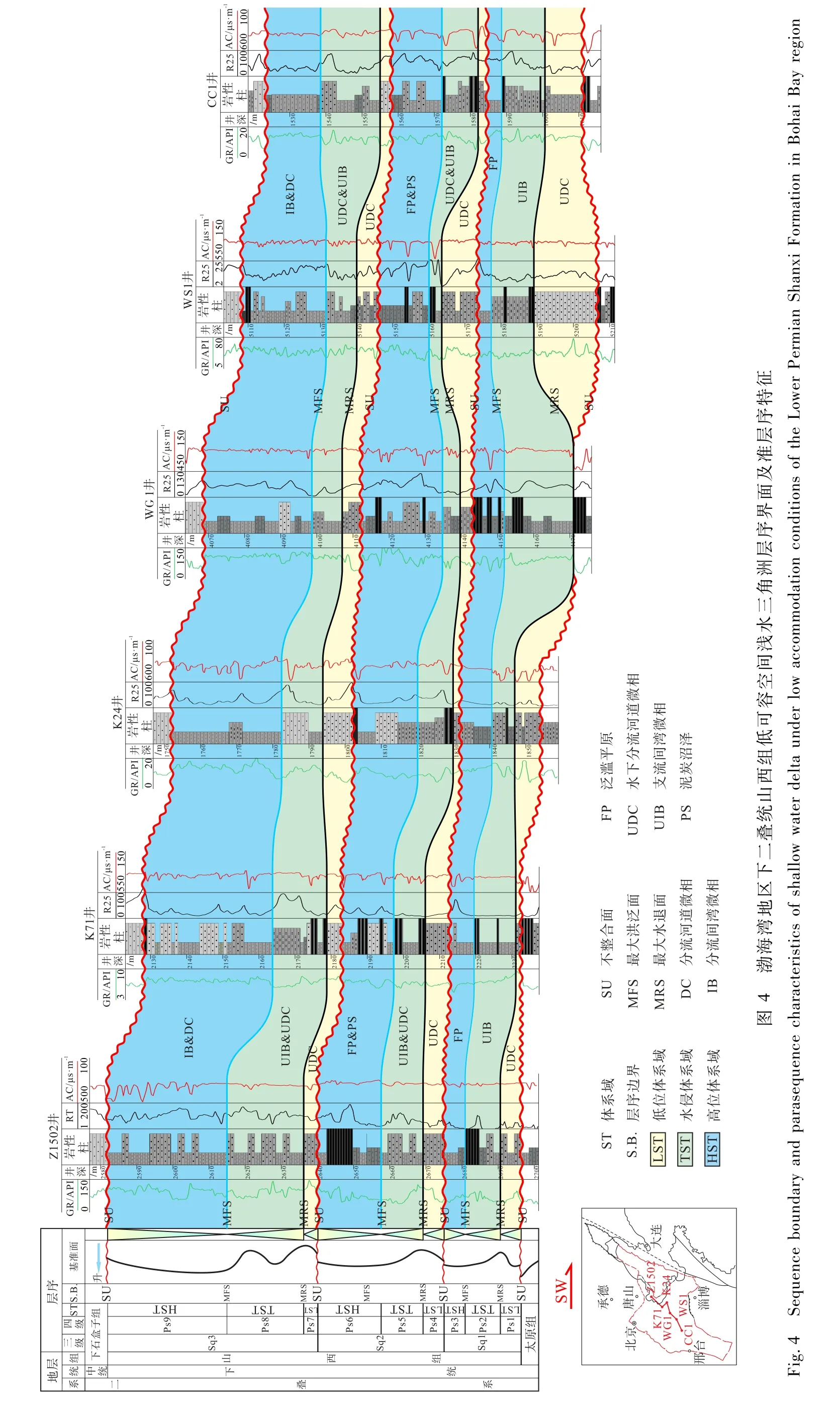

经过层序地层学的不断发展,层序的概念逐渐适用于非海相成因的地层(Shanley and McCabe,1993;Milligan and Chan,1998;Lin et al.,2001;Plint et al.,2001;Keighley et al.,2003;Davies and Gibling,2013)。受沉积环境影响,并非所有体系域均出现于所有层序中,如强制海退界面(BSFR)与相对应整合面(CC)仅出现于湖泊环境中(Gibling et al.,2005;Catuneanu,2006;Fielding et al.,2007)。山西组中可识别的关键层序界面包括不整合面(SU)、最大洪泛面(MFS)以及最大水退面(MRS),不存在强制海退界面(BSFR)与相对应整合面(CC)。在沉积间隔期形成不整合面(SU)作为层序界面,最大洪泛面与最大水退面用于识别层序内的体系域。

3.1.1 不整合面(SU)

沉积层序是一个连续的、成因上相关的沉积序列,以不整合面及其相对应的整合面为界(Mitchum et al.,1977)。与基准面下降相关的不整合面具有陆上暴露的特点,代表一定时间间隔(Vail et al.,1977)。研究区内识别出2种不整合面,包括沉积相转换面与下切谷冲刷面。

岩性与颜色的突变代表沉积体系的转变,该类转换面可作为层序界面。在研究区内,太原组发育堡岛—台地沉积体系,顶部多发育潟湖相暗色泥岩。山西组发育浅水三角洲沉积体系,底部为灰黄色砂岩,该界面可作为层序界面Sb1。山西组顶部多发育厚层泥岩,下石盒子组底部发育河流相的灰绿色含砾砂岩,该界面可作为层序界面Sb4。

下切谷冲刷面形成于基准面下降期,由三角洲的持续进积导致区域性河流回春作用,由单期或多期河道叠加形成,河道冲刷下伏沉积地层,沉积记录表现为地层缺失,仅保留侵蚀不整合面(邵龙义等,2008b),不整合面之上沉积河道砂体。整个山西组沉积时期共发育3期三角洲沉积,第2期和第3期三角洲初期发生河流回春作用,但强度较小,并未对沉积体系造成大范围影响,仅保留轻微不整合面,砂体底部冲刷面不明显,此界面可作为三级层序界面Sb2与Sb3。

3.1.2 最大洪泛面(M FS)

即基准面上升至最高点时,由洪水泛滥作用形成的弱补偿或欠补偿沉积界面(高志勇等,2007)。位于基准面上升至下降的转折点,分隔上部进积地层与下部退积地层(Shanley and McCabe,1994;Plint et al.,2001)。相对水位最高、沉积速率最低,可容空间达到最大或无沉积饥饿面(Catuneanu,2006)。在研究区山西组中,最大洪泛面上部发育厚层泥岩,夹有粉砂岩层以及数量不等的煤层,即三角洲平原中分流河道与分流间湾或泛滥平原的分界面。

3.1.3 最大水退面(M RS)

形成于正常水退末期,分隔下部进积地层与上部退积地层,是基准面上升期沉积基准面上升速率与沉积物供给速率相等时的等时面(李增学等,2015),代表一定时间内相对洪泛面的最低位置(鲁静等,2012b)。该界面下部地层多以较厚层中—细砂岩或薄层细砂岩夹泥岩为主。该界面上部地层以细粒碎屑岩为主,包括泥岩、粉砂质泥岩及粉砂岩。研究区山西组内的最大水退面多识别于每期三角洲底部砂岩与上部细粒碎屑岩的分界面,即三角洲前缘中水下分流河道与水下分流间湾或泥炭沼泽的分界面。

3.2 层序格架的建立

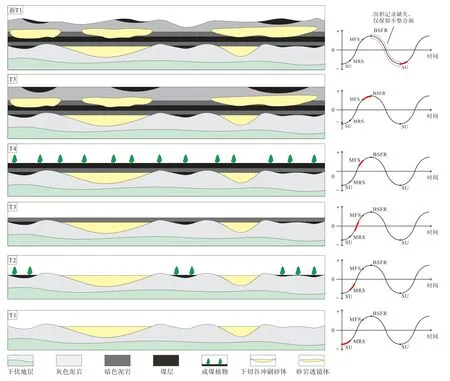

根据层序界面的分析,将山西组划分为3个三级层序,每个三级层序代表1期三角洲,层序结构为正常的三分式,均由低位体系域(LST)、水侵体系域(TST)及高位体系域(HST)组成(图4)。其中低位体系域主要表现为厚层砂体,砂体横向延伸较广(图5-a),属于水下分流河道微相。水侵体系域,主要表现为砂泥混合沉积,砂体呈小型透镜状厚度较薄,延伸范围较小,常以垂向或侧向叠加的形式沉积,砂体间发育泥质夹层(图5-b),属于水下分流间湾微相。高位体系域主要表现为泥质沉积,泥岩中夹有大型孤立透镜状砂体(图5-c),属于三角洲平原亚相。在山西组3个层序中,低位体系域均以充填砂体为主,煤层不发育。Sq1与Sq2时期,水侵体系域及高位体系域中煤层较为发育。在Sq3时期,受古环境影响,以发育厚层泥岩为主,煤层发育规模较小。

图5 渤海湾地区下二叠统山西组低可容空间浅水三角洲不同类型体系域内砂体形态差异Fig.5 Difference of shape of sand body in different system tracts of shallow water delta under low accommodation settings of the Lower Permian Shanxi Formation in Bohai Bay region

4 层序地层格架内沉积环境控制下的聚煤作用分析

利用研究区内近70口钻井资料,统计相关岩性数据,总结绘制相关图件,展示山西组3个层序沉积相图以及相应煤层厚度等值线。山西组仅在部分地区存在剥蚀,整体上保存的相对较完整,地层厚度在90~148m之间,中部地区厚度大,向南厚度逐渐变小。

Sq1时期,地层厚度在20~41m之间,中部地区厚度在33m以上,浅水三角洲在研究区内并未推进较远距离,南部仍发育潮坪环境,煤层最大厚度在4m左右,并发育有2个聚煤中心,分别位于冀中坳陷东北部地区以及临清坳陷地区。临清坳陷地区属潮坪环境,煤层分布相对较广阔,与三角洲前缘发育的煤层连接成片,冀中坳陷东北部地区以发育泛滥平原为主,煤层受两侧分流河道的影响,分布较局限(图6-a)。Sq2时期,地层厚度在27~46m之间,中部地区厚度在45m以上,浅水三角洲已推进至盆地大部分地区,仍残留有小范围潮坪环境,煤层最大厚度在5m左右,主要聚煤中心位于黄骅坳陷北部地区,该地区以泛滥平原环境为主,煤层厚度在2~5m之间,次要聚煤中心位于济阳坳陷及其周缘地区,发育三角洲前缘泥炭沼泽环境,煤层厚度在2~4m之间,分布较广阔(图6-b)。Sq3时期,地层厚度在40~55m之间,浅水三角洲已覆盖整个研究区,潮坪环境消失,三角洲平原占据主体,聚煤中心最大煤层厚度在3m 以上,位于冀中坳陷东北部地区以及黄骅坳陷中部地区,三角洲前缘仍发育煤层,且分布范围较大,但厚度仅在1~2m之间,最大厚度在3m左右,在济阳坳陷内部地区较为发育(图6-c)。

图6 渤海湾地区下二叠统山西组沉积环境与煤层厚度等值线Fig.6 Sedimentary environment and isopach map of coal seams of the Lower Permian Shanxi Formation in the Bohai Bay region

综上所述,由于渤海湾地区极为平缓的古地形以及低可容空间背景,聚煤作用仅在地势相对低洼、并长期保持的弱覆水环境中发生,主要分布在三角洲平原的泛滥平原微相以及三角洲前缘的泥炭沼泽微相。由于浅水三角洲的持续进积作用,泛滥平原微相发育十分广泛,形成的煤层厚度大,但相距过远,多为孤立沉积,且聚煤中心具有随三角洲推进逐渐南移的趋势;三角洲前缘发育范围较小,水下分流间湾及泥炭沼泽受水下分流河道的阻隔,分布极为狭窄,相对于泛滥平原来说,泥炭沼泽地势更低,水体覆盖较深,聚煤环境相对较差,形成的煤层厚度较薄,在三角洲前缘分布较广的地区煤层向上发育连接成片,且易被分流河道砂体冲刷。

5 层序地层格架内的可容空间变化规律及聚煤模式

煤的形成首先需要温暖湿润的气候环境,以保证成煤植物正常存活,植物死后遗体在沼泽环境中逐渐转化为泥炭,而泥炭的堆积必须符合一定条件,即“泥炭的堆积和保存需要足够高的水位以覆盖正在腐烂的植物阻止其被氧化,同时水位不能过高以确保正常植物继续存活”(Stach et al.,1982;Bohacs and Suter,1995),因此必须保证可容空间保持持续稳定增长,且不能超过泥炭堆积速率(Gibling et al.,2004)。若可容空间呈现负增长,地表广泛暴露,河流回春作用导致地表遭受冲刷,成煤植物无法存活,泥炭无法堆积;若可容空间增长速率超过泥炭堆积速率,泥炭沼泽因覆水过深导致泥炭无法堆积。

低可容空间浅水三角洲背景下每期三角洲内煤层的形成大致分为以下5个过程(图7)。以第1期三角洲为例,三角洲进积作用导致河流冲刷太原组厚层暗色泥岩,直至基准面下降至最低点,该时期沉积物无法保存,地层存在缺失,沉积记录中仅能找到地层不整合面,整个低位体系域时期,盆地内部沉积环境相分异度较低,仅发育水下分流河道微相,河道砂体在地势较低的下切谷中沉积,且横向延伸极广,厚度较大,一定程度上起到填平补齐的作用;在地势相对较高、冲刷程度较低的地区砂质沉积较少。该时期沉积体系较为活跃,砂体沉积几乎占据全部可容空间,基底处于广泛暴露环境,成煤植物无法正常生长,因此低位体系域时期没有较明显的聚煤作用发生(T1)。在水侵体系域早期,基准面处于上升状态,可容空间增长速率略大于基底沉降速率,受河流以及潮汐作用影响,盆地内部处于较浅水体覆盖状态,沉积环境相分异度增加,以发育水下分流间湾微相为主,水下分流河道砂体发育规模降低,砂体厚度减薄,横向延伸范围极小,成煤植物在地势低洼、仍存在剩余可容空间的泥炭沼泽地区发育,聚煤作用发生(T2)。在水侵体系域中期,基准面上升速率达到最大,盆地覆水继续变深,在极为平缓的古地形坡度控制下,沉积体系逐渐萎缩,最终来自北部物源区的陆源碎屑无法进入盆地,沉积体系废弃,盆地内部被泥岩覆盖(T3)。在水侵体系域晚期,基准面上升速率下降至略大于沉降速率,盆地内部可保证充足的剩余可容空间堆积泥炭,该时期聚煤作用达到顶峰,煤层可发育范围可延伸至全盆地(T4)。整个高位体系域时期,基准面上升速率逐渐减缓至0,较大的可容空间导致盆地内部仍以沉积厚层泥岩为主,碎屑物质仅以大型孤立透镜状砂体的形式沉积于泥岩中,泛滥平原中的泥炭沼泽可形成适合泥炭堆积的有利场所,且持续时间长,发育的煤层厚度较大,但相邻泥炭沼泽间距过远,因此煤层并未连接成片(T5)。至此,一个完整的沉积旋回结束,新一期的河流对底部的泥岩及煤层进行冲刷,形成不整合面(新T1)。

图7 低可容空间浅水三角洲可容空间变化与聚煤模式关系Fig.7 Relationship between accommodation and coal accumulation in shallow water delta under low accommodation settings

在低可容空间浅水三角洲沉积背景下,成煤植物首先发育在具有弱覆水环境的泥炭沼泽环境,且具备一定剩余可容空间以保证泥炭转化为煤层。三角洲平原时期虽处于基准面下降半周期,但过高的可容空间导致三角洲平原多以厚层泥岩为主,仅在少数地区发育泛滥平原泥炭沼泽,发育的煤层较厚,但受河流冲刷减薄的影响。因此,在渤海湾地区早二叠世山西组沉积时期发育的低可容空间浅水三角洲体系中,在可容空间增长速率及泥炭堆积速率的控制下,三角洲平原泛滥平原与三角洲前缘泥炭沼泽为聚煤中心。

6 结论

1)早二叠世山西组沉积时期渤海湾地区处于缓慢稳定构造抬升阶段,构造活动保持相对稳定,平缓的古地形导致盆地沉积滨线坡折带无法准确确认,甚至无法找到沉积滨线坡折带,基准面与沉积界面变化保持大致同步,导致山西组沉积时期长期处于低可容空间状态,陆源碎屑物质可进行较长距离搬运,与正常三角洲沉积相比,造山带提供的陆源碎屑整体粒度偏细,造就了研究区独特的近海内陆背景下的低可容空间浅水三角洲沉积体系。

2)根据沉积相转换面以及下切谷冲刷面两类不整合面(SU)可将山西组划分为3个三级层序Sq1、Sq2及Sq3,每个三级层序代表1期三角洲沉积。通过最大洪泛面(MFS)与最大水退面(MRS)将每个三级层序划分为LST、TST及HST 3个体系域,代表9个四级层序。煤层主要聚集在Sq1与Sq2的TST以及HST时期。受海水影响较大的潮坪—潟湖沉积体系随海水一同向南退缩,构造活动及物源供给对沉积体系的影响逐渐增强,浅水三角洲沉积体系发育规模迅速扩大。

3)由于浅水三角洲的持续进积作用,泛滥平原微相发育十分广泛,形成的煤层厚度大,且聚煤中心具有随三角洲推进逐渐南移的趋势;三角洲前缘发育范围较小,泥炭沼泽地势更低,水体覆盖较深,煤层厚度较薄,仅在三角洲前缘分布较广的地区向上发育连接成片。受可容空间增长速率及泥炭堆积速率的控制,低可容空间浅水三角洲背景下,每个层序内的聚煤模式划分为LST、TST早期、TST中期、TST晚期以及HST 5期演化过程。