超压背景下中深层砂岩储集层沉积—成岩演化差异性分析:以南海莺歌海盆地中新统黄流组为例*

毛倩茹 范彩伟 罗静兰 曹江骏 尤 丽 符 勇 李珊珊 史肖凡 吴仕玖

1 西北大学大陆动力学国家重点实验室,陕西西安710069

2 中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057

随着浅层常温常压领域勘探程度的日益增高,近年来中深层高温高压领域逐渐成为油气勘探的新方向(童传新等,2015;谢玉洪,2019)。位于南海西北部大陆边缘的莺歌海盆地是一个典型的高温超压盆地,大部分地区地温梯度超过4℃/100m、压力系数大于1.6(吕孝威等,2014)。在盆地中心的东方区和位于斜坡带的乐东斜坡区(以下简称乐东区)已经发现了多个含气构造,是莺歌海盆地天然气成藏有利区的核心地带(冯冲等,2013),也是当前南海西部天然气勘探的主战场之一(谢玉洪等,2015;张迎朝等,2017)。前人研究显示,莺歌海盆地内存在热流体活动,深部及浅部地层中沿热流体上侵活动路径及通道均可见许多热流体活动残留的痕迹和证据,尤以盆地中央凹陷底辟构造带内热流体活动较为剧烈(Xie et al.,2001;何家雄等,2004;王翠丽等,2015)。由于东方区位于底辟带中心,而乐东区靠近莺东斜坡带,两地区的中新统黄流组储集层在矿物组合、流体充注等方面均有不同(刘志杰等,2015;熊小峰等,2017)。前人研究认为,超压背景能够对储集层的压实起到一定的抵抗作用,并通过对黏土矿物的转化、有机质热演化和生烃过程的抑制,起到减少胶结、增进溶蚀的作用(Hao et al.,2007;Tingay et al.,2013;张伙兰等,2013;Duan et al.,2018)。但目前对于东方区、乐东区不同超压背景对中深层储集层成岩作用的影响差异、储集层物性的主控因素等问题仍然存在争论(孟凡晋等,2012;段威等,2013;张伙兰等,2013;李绪深等,2017;李伟等,2020),二者间成岩演化的差异性及原因仍待讨论。

本研究以莺歌海盆地东方区和乐东区中新统黄流组为研究对象,通过铸体薄片、荧光薄片、扫描电镜、电子探针、含烃包裹体微束荧光分析、流体包裹体激光拉曼成分与均一温度等分析测试研究方法,对比高温高压背景下2个区域黄流组砂岩储集层的岩石学特征、物性特征及成岩作用特征,确定储集层烃类充注期次及特征,最终还原东方区和乐东区黄流组储集层埋藏—成岩—孔隙的差异性演化过程,总结其成岩—孔隙演化过程的主要影响因素及影响方式。

1 构造与沉积背景

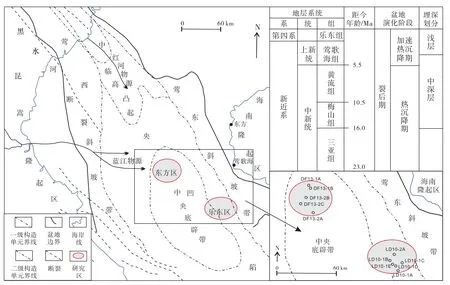

莺歌海盆地位于中国南海北部海域,面积约为1.1×105km2,是一个非常独特的新生代走滑伸展型盆地,包含莺东斜坡、莺西斜坡和中央凹陷3个一级构造(马勇新等,2015;段威等,2015)。在中央凹陷深部发育5排总体上沿NW-SE向呈雁列式排列的流体底辟(郝芳等,2003;冯冲等,2011;谢玉洪等,2015),俗称“中央底辟带”。研究区即位于该底辟构造带西北部的东方区和东南部的乐东区(图1)。盆内新近系自下而上可分为中新统的三亚组、梅山组和黄流组以及上新统的莺歌海组。前人研究表明,盆地快速沉积沉降导致的欠压实作用是莺歌海盆地地层压力逐渐累积并形成超压的主要原因(冯冲等,2013;谢玉洪等,2018)。根据勘探程度及深度差异,一般把上新统莺歌海组一段及第四系乐东组的储盖组合划分为浅层,属于常压(压力系数小于1.20)和压力过渡带(压力系数为1.20~1.70);埋深较大的中新统中部梅山组、中新统上部黄流组及上新统莺歌海组下部地层及储盖组合划分为中深层,属于超压(压力系数为1.70~1.95)及强超压带(压力系数大于1.95)。中深层烃源供给主要来自梅山组—三亚组海相陆源烃源岩(刘志杰等,2015)。研究目的层东方区黄流组一段现今压力系数为1.70~2.20(平均1.91),乐东区黄流组现今压力系数为1.49~2.28(平均2.10)。

图1 南海莺歌海盆地构造单元划分及地层综合柱状图(据张伙兰等,2013;李伟等,2020;有修改)Fig.1 Tectonic unit division and stratigraphic histogram of Yinggehai Basin,South China Sea(modified from Zhang et al.,2013;Li et al.,2020)

中新世早中期,莺歌海盆地处于滨浅海—半深海沉积环境,在红河断裂活动的影响下,中新统下部三亚组和中新统中部梅山组快速沉积了一套海相巨厚泥岩烃源岩;中新世晚期,莺歌海盆地海平面逐渐上升(Haq et al.,1988;于兴河等,2016),在转换挤压作用的影响下,盆地沉积与沉降中心由北向南快速迁移(刘为等,2017;张建新等,2019)。此时,西部昆嵩隆起区物源是东方区黄流组的主要物源区(黄银涛等,2016),来自蓝江水系的三角洲沉积物受莺西坡折带的控制,在重力作用下被搬运、再沉积,形成东方区黄流组浅海重力流海底扇沉积体系(谢玉洪和范彩伟,2010)。东部海南隆起区物源是乐东斜坡带黄流组的主要物源区,在相对海平面大幅下降的背景下,来自海南岛方向的三角洲碎屑物源受盆地东部边缘走滑转换带发育的大型沟谷的控制,沿水道搬运至研究区沉积,形成乐东区黄流组重力流峡谷水道及海底扇砂岩沉积体系(刘为等,2019;陈杨等,2020)。东方区和乐东区分别处于中新世中期以来莺歌海盆地沉积与沉降中心自西北向东南方向迁移的北部和南部,由于北部沉积与沉降中心的形成早于南部,致使东方区早期沉积的三亚组和梅山组较厚,较晚期沉积的黄流组较薄(平均496m)且埋深较浅(2500~3500m);而乐东区则相反,三亚组和梅山组沉积较薄,埋深相对较小,黄流组沉积厚度(平均616m)及埋深(3300~4400m)较大。

东方区与乐东区中深层高温超压地层具有类似的泥底辟发育演化特点及油气成藏地质条件(谢玉洪和范彩伟,2010;李绪深等,2013;张伙兰等,2013;熊小峰等,2017)。中新世晚期以来,盆地内部超压逐渐形成,在区域转换挤压作用背景下,深部底辟携带巨大的能量沿中新世早中期形成的裂隙迅速上拱,刺穿上覆地层,并以流体的形式释放至中浅部地层中。之后裂缝重新合拢,直到下次超压形成后继续上拱,或沿裂缝、微裂隙等以流体形式向外释放能量(解习农等,1999;李纯泉,2000;韩光明等,2012)。盆地深部梅山组、三亚组烃源岩生成的天然气沿着底辟、断裂及微裂缝向上运移,于中深层黄流组砂岩和莺歌海组二段区域性盖层形成的储盖组合中聚集成藏,是莺歌海盆地东方区与乐东区典型的成藏模式。因此,底辟活动和深部裂缝开启波及的空间位置,控制着莺歌海盆地底辟区天然气成藏的期次与规模和上覆地层的成藏组合(冯冲等,2013;李绪深等,2017;熊小峰等,2017)。

2 研究材料与方法

本次研究采集到莺歌海盆地东方区及乐东区11口取心井共345个黄流组砂岩样品(东方区117个,乐东区228个),样品主要用于铸体薄片、荧光薄片、电子探针、包裹体成分及均一温度等分析测试。并收集到中海石油(中国)有限公司湛江分公司提供的东方区和乐东区黄流组扫描电镜照片、图像粒度资料、地层实测温压记录、埋藏热史图、岩心物性分析数据等资料。

(1)铸体薄片分析。将样品磨制为用茜素红及铁氰化钾混合液染色的铸体岩石薄片,用Carl Zeiss偏光显微镜对薄片中各组分含量进行观察及定量统计。(2)荧光薄片分析。利用蔡司科研级正置显微镜(型号:Axio Scope A1)在紫外光激发下对薄片孔隙、裂缝及含烃包裹体的荧光颜色、分布进行观察统计。(3)电子探针分析。采用JEOL电子探针显微分析仪(型号JXA-8230,电子束加速电压15 kV,电子束电流为10 nA,电子束直径2μm)对黄流组砂岩样品中的胶结物及自生矿物的主量元素进行分析。(4)流体包裹体成分测试。测试对象为黄流组储集层气液两相次生含烃盐水包裹体。利用显微激光拉曼光谱仪(型号为Renishaw inVia,激光器波长514.5 nm,横向空间分辨率1μm,纵向空间分辨率2μm,扫描范围为100~4500 cm-1)分别测定单个包裹体气相及液相成分的拉曼光谱。(5)流体包裹体温度测试。测试对象为黄流组储集层气液两相次生含烃盐水包裹体。利用LINKAM THMS600型冷热台测定气液两相包裹体的均一温度。

通过铸体薄片的镜下鉴定及扫描电镜、电子探针等,分析对比高温高压背景下两地区黄流组砂岩储集层的岩石学特征、物性特征及成岩作用特征。通过对荧光薄片的镜下观察、含烃包裹体微束荧光分析、流体包裹体成分与均一温度等分析测试,确定储集层烃类充注期次、规模等特征。最终结合区域埋藏热史,还原东方区和乐东区黄流组储集层埋藏—成岩—孔隙的差异性演化过程,总结其成岩—孔隙演化过程的主要影响因素及影响方式。铸体薄片、荧光薄片、电子探针、包裹体成分及均一温度等分析测试均在西北大学大陆动力学国家重点实验室完成。

3 黄流组储集层特征及差异

3.1 储集层岩石学特征

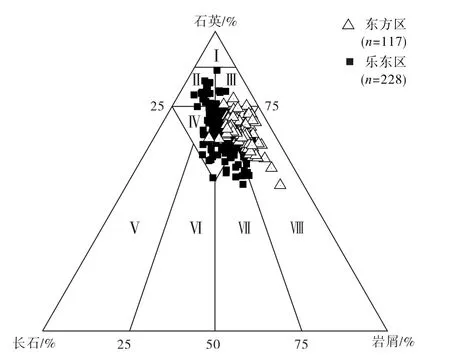

对345个砂岩样品的铸体薄片分析显示,东方区黄流组储集层岩石类型主要为长石岩屑石英砂岩,次为岩屑砂岩;乐东区黄流组主要以长石岩屑石英砂岩、长石岩屑砂岩为主,含少量长石石英砂岩(图2)。东方区黄流组砂岩中,碎屑成分以石英(含量35.50%~68.00%,平均52.31%)为主,其次为岩屑(含量12.00%~32.50%,平均19.38%),岩屑成分以变质岩(占岩屑总量的59.54%)和火成岩为主(占岩屑总量的31.52%),长石含量2.50%~17.00%(平均7.46%),以钾长石为主。乐东区黄流组砂岩中石英含量33.00%~86.50%(平均52.91%),其次为岩屑(含量3.80%~27.50%,平均14.65%)、长石(含量6.00%~20.00%,平均10.96%),其中岩屑以变质岩岩屑(占总量89.32%)为主。总体上乐东区岩屑含量较少、长石含量较高。此外,东方区黄流组储集层碎屑颗粒分选较好,以中、中—好为主(占总量91.45%),而乐东区黄流组储集层碎屑颗粒分选较差,以中、中—差为主(占总量78.82%),部分分选差(占总量10.34%)。

图2 南海莺歌海盆地东方区与乐东区黄流组储集层岩石类型Fig.2 Lithology of the Huangliu Formation reservoirs in Dongfang and Ledong areas,Yinggehai Basin,South China Sea

3.2 储集层物性特征

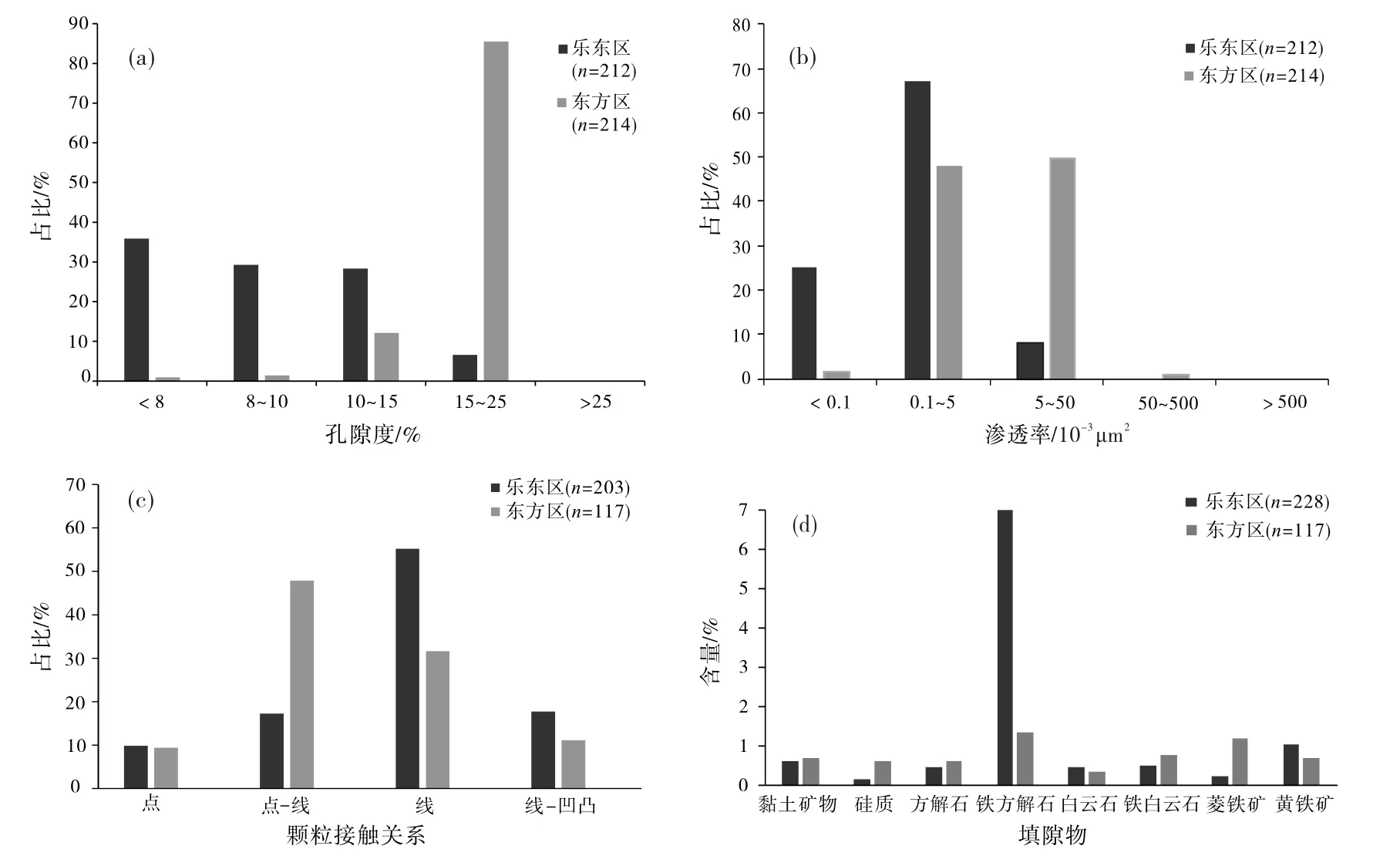

根据研究区黄流组426个岩心样品物性数据,东方区整体物性较好。其中东方区储集层孔隙度主要分布在15.00%~25.00%之间(平均17.68%),渗透率主要分布在(0.10~50.00)×10-3μm2之间(平均11.11×10-3μm2),储集层以中孔低渗、低孔特低渗为主,部分达到中孔中渗(图3-a,3-b)。乐东区黄流组储集层孔隙度主要分布在1.00%~10.00%之间(平均8.94%),渗透率主要分布在(0.10~5.00)×10-3μm2之间(平均1.52×10-3μm2),储集层以低孔特低渗、特低孔特低渗为主,部分储集层为致密储集层(图3-a,3-b),整体物性较差。

4 黄流组储集层成岩作用与烃类充注特征及差异性分析

4.1 压实作用

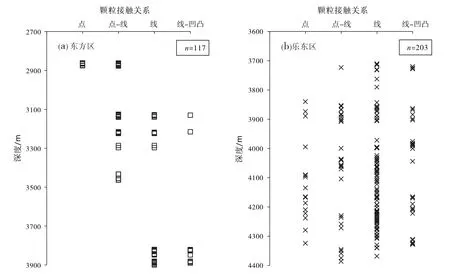

对研究区黄流组共320个样品进行统计分析可知,与东方区相比,乐东区黄流组整体压实作用强度较高(图3-c)。其中东方区黄流组砂岩碎屑颗粒接触关系以点—线(占总量的47.86%)为主,其次为线接触(占总量的31.62%),线—凹凸接触较少(占总量的11.11%);乐东区黄流组砂岩原生粒间孔较少,且碎屑颗粒接触关系以线接触为主(占总量的55.17%),其次为线—凹凸(占总量的17.73%)及点—线(占总量的17.24%)接触。

图3 南海莺歌海盆地东方区与乐东区黄流组储集层特征柱状统计图Fig.3 Statistical histogram of the Huangliu Formation reservoirs features in Dongfang and Ledong areas,Yinggehai Basin,South China Sea

4.2 胶结作用

东方区与乐东区黄流组储集层不同胶结物含量差别较大,但均以碳酸盐胶结为主,且碳酸盐胶结具有多期性。与东方区相比,乐东区整体胶结程度较高且碳酸盐胶结物分布不均。

东方区与乐东区胶结均以碳酸盐矿物为主,其中东方区黄流组储集层胶结物平均含量6.33%,胶结作用较弱;乐东区黄流组储集层胶结物平均含量10.42%,胶结作用较强。东方区碳酸盐胶结物平均含量4.29%,主要包括菱铁矿、方解石、铁方解石、白云石和铁白云石,黄铁矿含量较少(平均含量0.70%);乐东区碳酸盐胶结物平均含量8.71%,主要包括方解石、铁方解石、白云石、铁白云石和少量菱铁矿,黄铁矿含量较多(平均含量1.05%)(图3-d)。

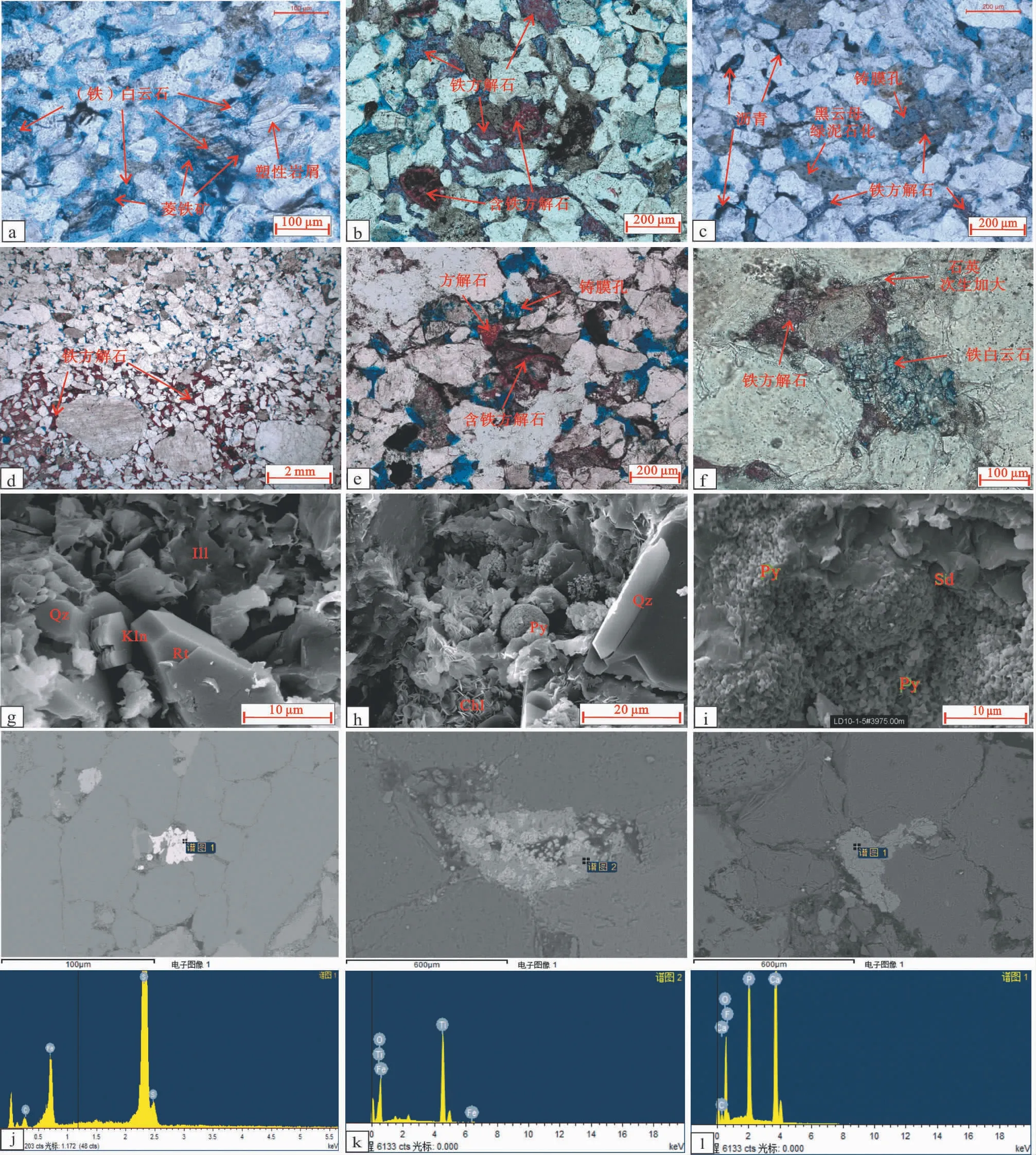

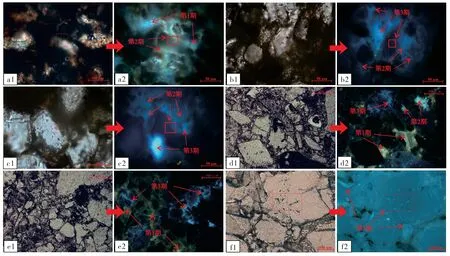

镜下观察可见东方区碳酸盐矿物大多充填于粒间孔、次生溶孔中,部分交代生物碎屑(图4-a,4-b)。其中菱铁矿多为泥粉晶状,呈条带状、团块状充填孔隙(图4-a);含铁方解石、白云石、铁方解石和铁白云石多以较粗粒晶体充填孔隙(图4-a,4-b)。储集层胶结物具有多期性,早期方解石、菱铁矿充填于粒间孔中,晚期铁方解石及少量白云石、铁白云石充填于次生溶孔及粒间孔中,可见晚期白云石、铁白云石交代早期菱铁矿(图4-a,4-c)。

乐东区储集层微观非均质性强,碳酸盐胶结物分布不均(图4-d),充填于粒间孔、次生溶孔中,镜下可见多处碳酸盐交代生物碎屑现象(图4-e)。其中,早、中期方解石与早期白云石多充填于粒间孔中并交代生物碎屑,晚期铁方解石和晚期铁白云石由于形成较晚,多分布于次生溶孔内,并可见晚期碳酸盐交代早期碳酸盐现象(图4-f)。储集层中硅质胶结整体较弱,部分样品可见石英Ⅰ-Ⅱ级次生加大边,且铁方解石形成于次生加大边之后(图4-e,4-f)。

图4 南海莺歌海盆地东方区与乐东区黄流组储集层镜下成岩作用与电子探针成分特征Fig.4 Diagenetic characteristics of the Huangliu Formation reservoirs underm icroscope and SEM and electron probe component in Dongfang and Ledong areas,Yinggehai Basin,South China Sea

罗静兰等(2019)①罗静兰,刘小洪,李弛.2019.莺—琼盆地天然气充注与储层演化关系分析(内部报告).西安:西北大学.利用微区原位S、Fe同位素研究认为,莺歌海盆地中深层黄流组及梅山组存在细菌硫酸盐还原作用(BSR)和热化学硫酸盐还原作用(TSR)2种成因的黄铁矿。其中,亏损34S及57Fe的草莓状黄铁矿(其δ34Sv-CDT值为-12.92‰~-47.21‰;δ57FeIRMM014值为-16.02‰~-19.71‰)主要生成于早期浅埋低温(低于70℃)环境下,应为细菌硫酸盐还原作用(BSR)的产物;具高δ34S及较高57Fe的胶状—自形粒状黄铁矿(其δ34Sv-CDT值为31.89‰~78.05‰;δ57FeIRMM014值 为-0.87‰~1.24‰)形成于后期成岩环境中,主要出现在较深的层段,属TSR成因。同时在黄流组多个深度段均可见黄铁矿与金红石共生,以及自生金红石、磷灰石、菱铁矿、黄铁矿等热液成因矿物组合充填于粒间孔隙中的现象(图4-g至4-l)。

4.3 溶蚀作用

东方区与乐东区储集层内次生溶孔十分发育,长石多沿解理缝遭受溶蚀,可见超大溶孔、铸模孔,镜下可见长石、岩屑溶蚀后形成的蜂窝状溶孔和港湾状溶蚀边(图4-a,4-c,4-f)。

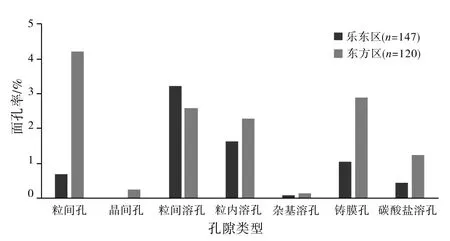

通过对研究区267个铸体薄片的镜下观察统计可知,总体上东方区与乐东区储集层内溶蚀作用均较为强烈,东方区原生孔隙保存较好,而乐东区的面孔率主要源于次生溶孔的贡献(图5)。其中东方区黄流组储集层面孔率在1.00%~27.50%,平均13.64%,以原生粒间孔为主(平均4.21%),其次为铸模孔(平均2.90%)、粒间溶孔(平均2.60%)及粒内溶孔(平均2.29%)(图5)。乐东区黄流组储集层面孔率在0.10%~15.10%,平均7.12%,原生粒间孔含量较少(平均0.68%),可见大量粒间溶孔(平均3.23%)、粒内溶孔(平均1.64%)及少量长石铸模孔(平均1.05%)(图5)。

图5 南海莺歌海盆地乐东区及东方区黄流组储集层孔隙类型及面孔率Fig.5 Pore types and surface porosity of the Huangliu Formation reservoirs in Dongfang and Ledong areas,Yinggehai Basin,South China Sea

4.4 东方区与乐东区黄流组烃类充注特征

4.4.1 含油气砂岩及含烃包裹体岩相学与荧光分析

东方区与乐东区黄流组砂岩薄片镜下观察可见,烃类荧光主要分布在石英次生加大边、孔隙及微裂缝中。次生流体包裹体主要分布在石英颗粒愈合裂缝、石英颗粒内部与石英颗粒边缘,其中气、液两相包裹体多与其他气态单相包裹体呈串珠状、集群状分布。

对研究区黄流组荧光薄片及含烃包裹体荧光分析统计表明,东方区与乐东区均经历了3期烃类充注,但两地区的烃类充注及其充注规模存在一定差异。其中,东方区砂岩薄片中可见3种不同颜色的荧光:第1期烃类充注及同期含烃包裹体发黄白色荧光,充注规模仅次于第2期烃类充注(图6-a);第2期烃类充注及同期含烃包裹体发蓝色荧光,充注规模最大(图6-b);第3期烃类充注及同期含烃包裹体发蓝白色荧光,充注规模最小(图6-c)。乐东区黄流组砂岩薄片中可见3种不同颜色的荧光:第1期烃类充注及同期含烃包裹体发黄色荧光,充注规模最小(图6-d);第2期烃类充注及同期含烃包裹体发蓝白色荧光,充注规模最大(图6-e);第3期烃类充注及同期含烃包裹体发亮蓝色荧光,发育规模仅次于第2期烃类充注(图6-f)。

图6 南海莺歌海盆地东方区与乐东区黄流组荧光薄片及含烃包裹体荧光特征Fig.6 Characteristics of fluorescence of hydrocarbon-bearing thin sections and fluid inclusions in the Huangliu Formation reservoirs in Dongfang and Ledong areas,Yinggehai Basin,South China Sea

4.4.2 包裹体成分及均一温度特征分析

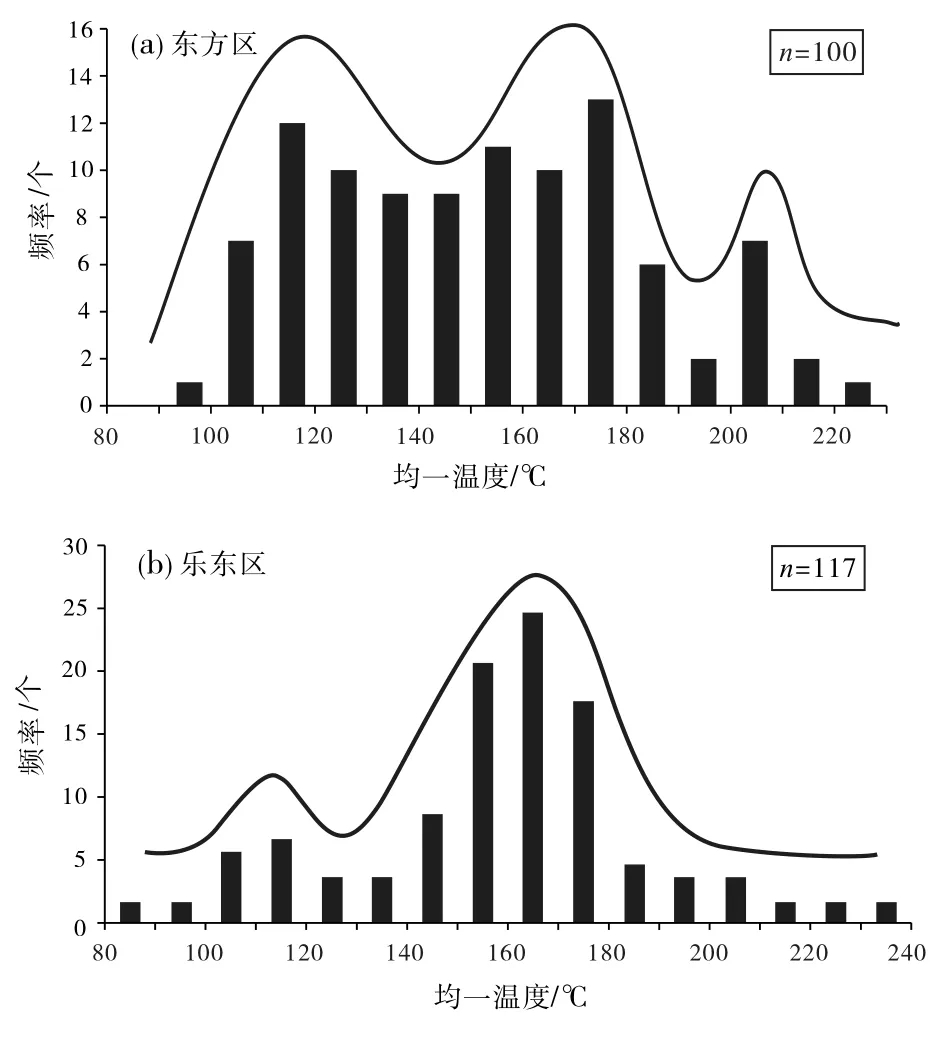

研究区黄流组储集层内气、液两相包裹体成分及均一温度分析显示,东方区与乐东区黄流组包裹体气相、液相成分及对应的均一温度范围均有较大差别(图7)。

图7 南海莺歌海盆地东方区(a)与乐东区(b)黄流组流体包裹体均一温度直方图Fig.7 Homogenization temperature histogram of fluid inclusions of the Huangliu Formation reservoirs in Dongfang(a)and Ledong(b)areas,Yinggehai Basin,South China Sea

东方区黄流组储集层存在3期烃类充注。其中,第1期烃类充注对应均一温度为100~130℃,包裹体成分气相以SO2、CH4为主,液相以CH4、H2O为主,充注规模较大。第2期烃类充注对应均一温度为150~180℃,气相以SO2、CH4、C4H6为主,液相以CH4、H2O为主,本期充注规模最大、分布最广。第3期烃类充注对应均一温度为200~210℃,包裹体成分气相以SO2、CH4、CO2为主,液相以CH4、H2O为主,充注规模较小。

乐东区黄流组储集层也经历了3期烃类充注过程。其中,第1期烃类充注对应均一温度为80~100℃,包裹体成分气相以SO2、CH4、C3H8为主,液相以CH4、H2O为主,充注规模较小。第2期烃类充注对应均一温度为100~120℃,包裹体成分气相以SO2、CH4为主,液相以CH4、H2O为主。第3期烃类充注对应均一温度为150~180℃,气相以SO2、C2H6为主,含少量CO2,液相以CH4、H2O为主,整体规模较大、分布较广。

此外,研究区黄流组现今地层温度约为160~180℃,而东方区与乐东区可见均一温度为180~230℃的流体包裹体(图7),这些均一温度高于地层现今最高温度的次生流体包裹体很可能是深部超压热流体释放至中浅部地层(Xie et al.,2001)。

综上,东方区于早成岩B期及中成岩A期早期发生规模较大的第1、2期烃类充注,之后于中成岩A期晚期发生含大量CO2的第3期烃类充注,规模较小。乐东区于早成岩B期发生规模较小的第1期烃类充注,之后分别于中成岩A期、中成岩A、B期发生规模较大的第2、3期烃类充注,其中第3期烃类流体中含CO2气体。

4.5 东方区与乐东区成岩演化序列

结合研究区成岩作用及烃类充注特征,东方区与乐东区成岩演化序列可总结如下:

东方区成岩演化序列:压实作用—BSR黄铁矿(草莓状)—第1期溶蚀作用—第1期烃类充注—菱铁矿—硅质—第2期烃类充注—第2期溶蚀作用—铁方解石—白云石—铁白云石—金红石—TSR黄铁矿(胶状—自形粒状)—第3期烃类充注—第3期溶蚀作用。

乐东区成岩演化序列:压实作用—BSR黄铁矿(草莓状)—微晶方解石—第1期溶蚀作用—第1期烃类充注—硅质—第2期烃类充注—第2期溶蚀作用—铁方解石—白云石—铁白云石—金红石/磷灰石—TSR黄铁矿(胶状—自形粒状)—第3期烃类充注—第3期溶蚀作用。

5 超压背景下黄流组储集层差异性沉积—成岩演化对比

5.1 东方区与乐东区物源和沉积充填作用之差异

东方区黄流组主要以西部昆嵩隆起区的三角洲沉积物及少量红河物源为主要物源,是在莺西坡折带控制下搬运、再沉积形成的重力流海底扇砂岩(谢玉洪和范彩伟,2010;黄银涛等,2016)。乐东区则是在盆地东部边缘走滑转换带发育的大型沟谷的控制下,来自东部海南隆起区的物源搬运卸载形成的重力流峡谷水道砂岩及少量海底扇砂岩。由于两者来自不同的物源,尽管东方区与乐东区黄流组储集层中石英含量接近(东方区52.31%,乐东区52.91%),但东方区与乐东区黄流组砂岩中的岩屑含量(平均分别为19.38%和14.65%)、岩屑中变质岩平均占比(平均分别为 59.54%和89.32%)均有明显差异,砂岩中长石含量也有差别,东方区与乐东区平均分别为 7.46% 和10.96%。与东方区相比,乐东区黄流组沉积位置距离源区较近(黄银涛等,2016;刘为等,2019),储集层以中—粗粒砂岩为主,东方区则以极细—细粒砂岩为主。距物源区距离的远近也体现在砂岩结构成熟度方面,如乐东区黄流组储集层整体分选性较差,以中、中—差为主(占总量78.82%),而东方区黄流组砂岩颗粒分选较好,以中、中—好为主(占总量91.45%)。此外,在海平面逐渐升高的背景下,从中新世晚期开始,莺歌海盆地沉积中心与沉降中心自西北(东方区)逐渐向东南(乐东区)迁移(张建新等,2019),致使西北部东方区黄流组埋深较小(2600~3900m),而东南部乐东区黄流组埋深较大(3300~4400m)。

在沉积作用的控制下,东方区与乐东区黄流组储集层粒度、分选、碎屑成分等均有较大差别。前人研究表明,储集层粒度及杂基含量能够控制储微观孔喉特征,且储集层分选性与物性间具有明显的正相关性,分选性越好,孔隙度、渗透率越高(Beard and Weyl,1973;马剑等,2015)。因此沉积作用能够通过控制储集层粒度、分选、碎屑成分等控制储集层物性。

除此之外,在沉积作用控制下,东方区与乐东区黄流组储集层不同的砂体厚度、分选性及填隙物含量、碎屑成分等导致储集层原始孔隙度及渗透率不同,从而导致后期的成岩作用类型及强度不同(杨晓萍等,2007)。与乐东区相比,东方区砂岩整体分选性较好、埋深较小,这些条件有利于减弱压实作用、保存原生粒间孔(赵艳等,2010),不同的粒径能够通过控制成岩流体的流动性影响储集层胶结作用的强度,储集层中长石等易溶矿物含量的不同则会影响溶蚀作用的强度(张伙兰等,2013)。

5.2 超压背景下东方区与乐东区差异性成岩演化

莺歌海盆地内普遍发育超压,其中东方区黄流组现今平均压力系数为1.91,乐东区黄流组现今平均压力系数为2.10。对东方区与乐东区黄流组共320个薄片的颗粒接触关系统计显示,东方区与乐东区黄流组以点—线及线接触为主,线—凹凸接触较少(图8)。其中,东方区黄流组储集层碎屑颗粒接触关系以点—线(占总量47.86%)为主,原生粒间孔保存较好,平均面孔率4.21%;乐东区碎屑颗粒接触关系以线接触为主(占总量55.17%),原生粒间孔平均面孔率仅0.68%。与东方区相比,乐东区黄流组储集层整体压实作用强度较高,这与2个地区所处构造位置、超压形成时间不同有关。

图8 南海莺歌海盆地东方区(a)与乐东区(b)黄流组储集层碎屑颗粒接触关系Fig.8 Contacts of clastic grains of the Huangliu Formation reservoirs in Dongfang(a)and Ledong(b)areas,Yinggehai Basin,South China Sea

东方区位于莺歌海盆地中央底辟带,超压形成时间较早,黄流组底部在9~5Ma开始出现超压(冯冲等,2013),此阶段黄流组储集层处在早成岩A期的中晚期,超压在很大程度上抵抗了压实作用强度。而乐东区位于斜坡带,超压形成时间较晚(约为5~2Ma),该时期黄流组储集层处于早成岩B期—中成岩A期,超压形成时储集层压实程度已经较高,因此超压背景对压实作用的抵抗及原生孔隙的保存有限,这也是尽管乐东区超压程度较高,但压实强度仍明显高于东方区的原因之一。此外,乐东区黄流组同生—早成岩A期形成的充填于粒间孔隙的早期方解石、菱铁矿等碳酸盐胶结物,也在一定程度上起到了抵抗压实作用强度的效果。

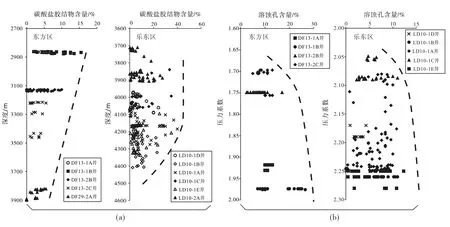

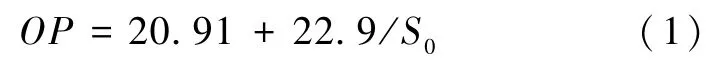

东方区黄流组储集层整体胶结作用较弱,胶结物平均含量6.33%;乐东区胶结作用较强,胶结物平均含量10.42%。两地区黄流组储集层均以碳酸盐胶结为主,部分层位可见铁方解石基底式胶结,其次是黏土矿物胶结。东方区与乐东区黄流组储集层中碳酸盐胶结物与黏土矿物平均含量分别为4.99%和9.19%。碳酸盐和黏土矿物不仅充填孔隙,还会堵塞喉道、降低孔隙连通性,从而使孔隙孤立分布,使储集层渗透率大幅降低。含量较高的碳酸盐、黏土矿物等填隙物是乐东区黄流组储集层孔喉间的连通性变差、整体物性较差的一个重要原因。对东方区(n=109)与乐东区(n=228)黄流组共337个铸体薄片统计结果显示,随着深度增加,储集层中碳酸盐胶结物含量均呈现逐渐减少的趋势(图9-a)。由于超压的形成会使碳酸盐在水中的溶解度增大(于志超等,2012),自生石英的生成及黏土矿物的转化在一定程度上受到抑制(Duan et al.,2018;罗静兰等,2020),内部流体的流动变缓,胶结物更难沉淀(Jeans,1994;Ajdukiewicz et al.,2010)。因此超压背景在一定程度上抑制了黄流组储集层中的胶结作用。

研究区储集层内可见碳酸盐胶结物充填粒间溶孔、粒内溶孔的现象。据此推测,在碳酸盐胶结之前储集层内已经发育较为强烈的溶蚀作用。此外,储集层内发育的碳酸盐溶孔及碳酸盐胶结孔隙后形成的长石铸膜孔证明,在碳酸盐胶结作用之后储集层经历了又一次强烈的溶蚀作用。对东方区、乐东区储集层267个砂岩样品的镜下孔隙类型统计结果显示,东方区黄流组储集层中溶蚀孔平均含量9.18%,乐东区黄流组储集层中溶蚀孔平均含量6.44%,除粒间溶孔外,常见长石遭受溶蚀形成的长石溶孔、铸膜孔,研究区黄流组储集层溶蚀作用均较为强烈。东方区、乐东区黄流组储集层溶蚀孔含量随压力系数变化统计结果表明,随压力系数的增加,储集层溶蚀孔含量整体呈现增加的趋势(图9-b)。前人研究表明,超压环境对有机质热演化和生烃过程的抑制作用增加了烃源岩生烃作用生成的酸性流体的排出时间,能增强相邻砂岩储集层的溶蚀作用,有利于次生孔隙生成(Hao et al.,2007;Tingay et al.,2013;段威等,2015)。东方区与乐东区随深度的增加、压力系数的增大,溶蚀作用更加强烈,超压是深部储集层仍能保持较高的面孔率的主要因素。

图9 南海莺歌海盆地东方区与乐东区黄流组储集层碳酸盐胶结物(a)及溶蚀孔(b)含量散点图Fig.9 Carbonate(a)and dissolution pore(b)content scatter diagram of Huangliu reservoirs in Dongfang and Ledong areas,Yinggehai Basin,South China Sea

6 东方区与乐东区黄流组储集层成岩演化模式

6.1 东方区黄流组储集层成岩演化模式

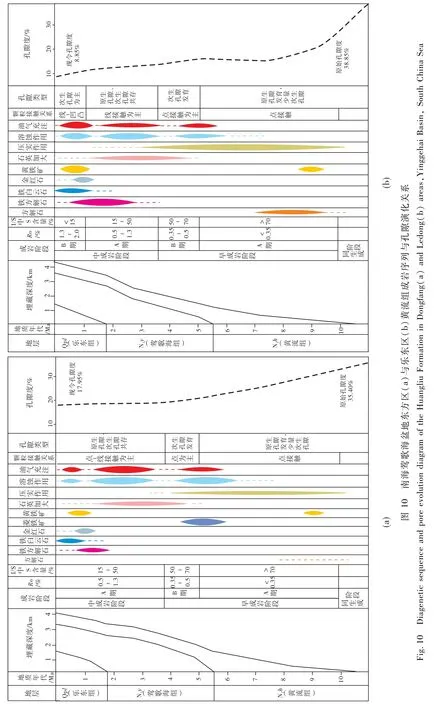

东方区中新统黄流组埋深约为2600~3900m。储集层整体压实作用较弱,颗粒间以点—线接触为主,原生孔与次生孔隙共存,胶结物主要为铁方解石,X射线衍射黏土矿物相对含量分析结果表明,储集层黏土矿物主要为伊利石,伊/蒙混层中蒙皂石层含量主要分布在10.00%~25.00%,平均16.25%。烃源岩热解实验分析结果表明,其有机质成熟度较高,RO值为0.62%~0.89%,平均0.75%。根据碎屑岩成岩阶段划分标准(纪友亮,2009),结合岩石孔隙结构特征、颗粒接触关系、自生黏土矿物类型及自生矿物形成顺序,综合判断研究区中新统黄流组储集层处于中成岩A期晚期(图10-a)。结合东方区埋藏演化史,对区内黄流组储集层成岩—孔隙演化分析如下。

1)同生—早成岩A期。此时成岩环境为弱碱性,地温小于65℃。成岩作用主要为压实作用,早期静岩压实作用下原生孔隙不断减少。早成岩A期中晚期(9~5 Ma)超压作用开始形成,在很大程度上抑制了压实作用对原生孔隙的破坏。孔隙类型以原生孔隙为主,部分早期泥晶碳酸盐和少量草莓状黄铁矿胶结物填充粒间孔隙。早期淡—海水的混合水环境中,部分长石发生溶蚀。

2)早成岩B期。地温约65~90℃。稳定的超压背景下,压实作用对原生孔隙的破坏作用有限。第1期烃类充注下发生少量溶蚀,储集层中发育少量次生孔隙,孔隙类型仍以原生孔隙为主。早期菱铁矿胶结并充填粒间孔隙,晚期石英次生加大开始发育。

3)中成岩A期。地温约90~160℃。该时期研究区发育来自深部的富含CO2热流体活动(何家雄等,2004;范彩伟等,2021),同时也是第2期与第3期烃类充注时期,规模较大。深部热流体及有机酸的充注使得黄流组处于高温酸性环境中,长石等易溶矿物大量溶蚀,大量粒间溶孔与长石、岩屑及胶结物溶蚀孔共同组成次生孔隙。次生溶孔增加,原生孔与次生孔共存。之后介质向弱酸性演变,石英次生加大开始发育。晚期成岩环境逐渐变为碱性环境,形成晚期铁方解石、白云石、铁白云石等自生亮晶碳酸盐及金红石、胶状—粒状黄铁矿等自生矿物,且白云石、铁白云石等大量交代早期菱铁矿及铁方解石。

6.2 乐东区黄流组储集层成岩演化模式

乐东区中新统黄流组埋深约为3400~4400m。储集层整体压实作用较强,颗粒间以线—凹凸接触为主,胶结物主要为铁方解石,黏土矿物主要为伊利石,伊/蒙混层中蒙皂石层含量主要分布在5.00%~15.00%,平均8.79%,孔隙类型主要为次生溶孔。储集层整体有机质成熟度较高,RO值主要分布在0.75%~1.02%,平均0.87%,热解最高温度(Tmax)为425~465℃。结合岩石孔隙结构特征、颗粒接触关系、自生黏土矿物类型及自生矿物形成顺序,根据碎屑岩成岩阶段划分标准(纪友亮,2009),综合判断乐东区中新统黄流组储集层处于中成岩B期(图10-b)。结合乐东区埋藏演化史,对区内黄流组储集层成岩—孔隙演化分析如下:

1)同生—早成岩A期。此时地温小于65℃,成岩环境为碱性。成岩作用主要为压实作用,原生孔隙发育。早期的泥晶、微晶碳酸盐及少量草莓状黄铁矿沉淀于颗粒表面及粒间孔隙。早期混合水环境中,部分长石发生少量溶蚀。

2)早成岩B期。地温约65~95℃。超压作用开始形成,一定程度上抑制了压实作用的强度,部分原生孔隙被保存。储集层内发育第1期烃类充注,规模较小,砂岩中少量易溶矿物发生溶蚀,储集层中发育一部分次生孔隙,原生孔隙与次生孔隙共存。晚期开始发育少量硅质胶结。

3)中成岩A期—B期。地温约95~180℃,超压背景下,压实作用于中成岩A期早期基本结束。中成岩A期—B期是规模较大的第2期与第3期烃类充注时期,伴随烃类充注,携带有机酸的酸性流体进入储集层,发育规模较大的第2、3期溶蚀作用,使得长石、岩屑及碳酸盐胶结物等强烈溶蚀,颗粒边缘在溶蚀作用下呈港湾状。该阶段储集层内发育金红石、磷灰石、胶状—自形粒状黄铁矿等多种自生矿物。晚期储集层内发育富含CO2热流体活动,形成石英次生加大,之后地层逐渐转变为弱碱性环境,铁方解石、白云石、铁白云石等晚期碳酸盐胶结并交代早期方解石、中晚期铁方解石。孔隙类型以次生孔隙为主。

6.3 储集层孔隙演化特征

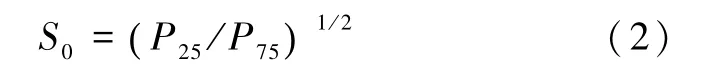

结合研究区储集层成岩作用过程,对研究区黄流组储集层各个成岩阶段的孔隙演化特征进行计算。根据Beard和Weyl(1973)提出的储集层原始孔隙度(OP)与储集层分选系数(S0)之间的关系式,可以得出研究区黄流组储集层初始孔隙度。

其中储集层分选系数(S0)可由砂岩粒度累积曲线上含量在25%和75%处所对应的颗粒直径(P25、P75)计算。

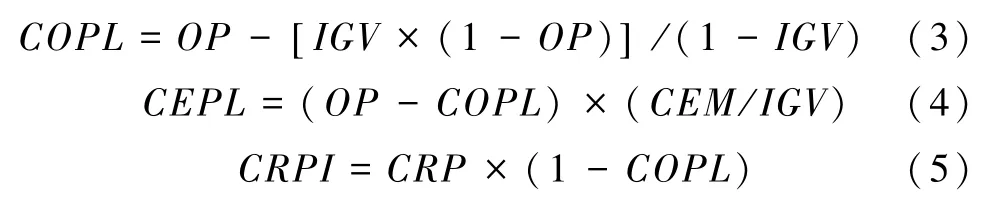

前人研究认为,在压实前后骨架颗粒体积不变,仅岩石表观体积缩小的前提下,储集层压实减少孔隙度(COPL)、胶结减少孔隙度(CEPL)与溶蚀增加孔隙度(CRPI)可由以下公式计算(Ehrenberg,1989;张创等,2014):

其中IGV为粒间体积百分比,即除岩石骨架颗粒体积(包括粒内溶孔)外,粒间体积占现今岩石表观体积的百分比;CEM 为胶结物含量;CRP为溶蚀孔含量。

结合计算结果,东方区黄流组原始孔隙度约35.40%,在早成岩A期中晚期开始形成超压,稳定的超压背景在很大程度上抵抗了压实作用对原生孔隙的破坏,压实作用于早成岩B期中期基本结束,压实平均减孔20.40%。在稳定的超压背景下,东方区黄流组整体胶结作用较弱,早成岩A期储集层内早期碳酸盐的胶结受到抑制,中成岩A期CO2充注后晚期碳酸盐大量胶结,胶结平均减孔7.40%。伴随烃类充注的发生,研究区内存在3期溶蚀作用,东方区黄流组储集层由溶蚀作用增加了10.35%的溶蚀孔,溶蚀作用后储集层孔隙度为17.95%。东方区黄流组储集层现今平均面孔率为13.64%,平均实测孔隙度和渗透率分别为17.68%和11.11×10-3μm2。乐东区黄流组原始孔隙度约38.85%,超压形成于早成岩B期—中成岩A期,其对压实作用的抵抗能力有限,压实作用持续到早成岩B期末,压实减孔较高(平均减孔22.75%)。乐东区胶结作用较强,早成岩A期形成了较多的早期方解石,CO2充注后早期碳酸盐被大量以铁方解石为主的中晚期碳酸盐胶结物交代,胶结作用平均减孔14.85%。伴随烃类充注发生了规模不同的3期溶蚀作用,溶蚀平均增孔7.60%,溶蚀作用后储集层孔隙度为8.85%。乐东区黄流组储集层现今平均面孔率为7.12%,平均实测孔隙度和渗透率分别为8.94%和1.52×10-3μm2。

7 结论

1)南海莺歌海盆地东方区与乐东区黄流组储集层成岩作用特征、成岩—孔隙演化过程与储集层物性具有较明显的差异。东方区黄流组砂岩的压实作用、胶结作用较弱,处于中成岩A期晚期,物性较好(平均孔隙度17.68%,平均渗透率11.11×10-3μm2);乐东区黄流组砂岩整体压实作用、胶结作用较强,处于中成岩B期,物性较差(平均孔隙度8.94%,平均渗透率1.52×10-3μm2)。

2)乐东区黄流组储集层物性较差的原因归纳为:(1)距物源区较近和整体埋藏较深,致使储集层的矿物成熟度与结构成熟度较差,静岩压实作用更强;(2)形成时间较晚的超压对压实作用的抵抗及对胶结作用的抑制有限,因而原生孔隙保留较少;(3)尽管储集层孔隙分选较好,但喉道多被泥质杂基、碳酸盐胶结物堵塞,孔隙间的连通性较差,因而渗透率大大降低。

3)储集层成岩—孔隙演化过程与储集物性受物源、沉积中心与沉降中心及沉积相类型等沉积作用,超压背景和成岩作用的共同控制。其中,物源与沉积作用控制了储集层的埋深及砂岩的成分成熟度及结构成熟度,在一定程度上制约了压实作用强度及胶结矿物类型,进而影响了储集层的物性;超压背景在成岩早期起到了抵抗压实、保存原生孔隙的作用,在成岩中晚期则起到抑制胶结、促进溶蚀的作用。