干旱区生态移民空间迁移特征与生态影响

——以甘肃省古浪县为例

张 伟, 周 亮, 孙东琪, 胡凤宁

(1.兰州交通大学建筑与城市规划学院,甘肃 兰州 730070;2.兰州交通大学测绘与地理信息学院,甘肃 兰州730070;3.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)

生态文明建设和乡村振兴是关系着中华民族发展的千年大计,而干旱区生态移民是中国生态保护和巩固脱贫攻坚成果至关重要的一环。生态移民空间迁移和生态环境影响,激发生态移民生计活力及其可持续发展,这是中国扶贫时代成功的关键[1]。生态移民不仅可以减少人类活动对生态环境的持续破坏,还有利于移民迁出地生态系统的恢复和重建,这对改善区域生态环境具有重要意义[2]。1985年联合国环境署将生态移民定义为:由于生存环境崩溃导致人民生活质量受到严重影响,甚至对生命产生威胁而必须迁移的人[3]。国内学者不仅将生态移民看作是一种调整生态系统服务供给与需求空间不匹配的有效措施[4],还认为生态移民工程是中国有效减贫和缓解人与生态环境矛盾的关键举措[5]。

已有研究针对不同的生态移民地区,采用不同的研究视角,运用多元的分析方法对生态移民进行探究。研究区聚焦在三峡库区[6]、三江源自然保护区[7-8]和宁夏红堡寺区[9-10];研究视角,分别从移民实践[11-12]、农民牧户[13-14]、空间结构调整和人地耦合出发[15-16],对生态移民政策和移民安置造成的生态影响进行综合评价,还借用“文化转向”范式预测生态移民地理学的发展趋势[17];采用参与式半结构访谈法和定性聚合法、偏相关分析[18-19],基于实地调研和问卷调查数据[20],运用GIS技术和Logistic回归模型[21-23],结合土地利用转移矩阵、地理探测器等方法[24],构建多元回归模型框架分析生态移民主体的意愿、生计资本与稳定性[25],进而验证生态移民政策对移民的综合影响。而国外学者更多聚焦外来移民对迁入地的经济社会环境的影响、移民前后心理变化及后续发展问题预测[26-27],但是对移民迁移过程形成的生态影响研究较少。

纵观已有研究发现,国内外学者前期聚焦在生态移民的安置、生计资本以及对移民政策的响应,后期关注移民对生态环境影响预测和移民主体的可持续发展,但是对生态移民的空间迁移特征,以及利用归一化植被指数(Normalized difference vegetation index,NDVI)与植被恢复度(Vegetation restoration degree,VRD)等数据结合空间分析方法,对干旱区生态移民形成的环境影响研究较为鲜见。因此,文章选取具有干旱区生态环境敏感特征、移民安置点特殊、移民人数规模较大的甘肃省古浪县,结合NDVI、VRD 等指标与生态移民内在联系,利用统计年鉴、土地利用和MODIS 遥感数据,探究2010—2018 年古浪县生态移民迁移的时空特征及生态影响,以期为干旱区乡村振兴和生态环保等相关部门提供政策制定的科学依据。

1 研究区概况

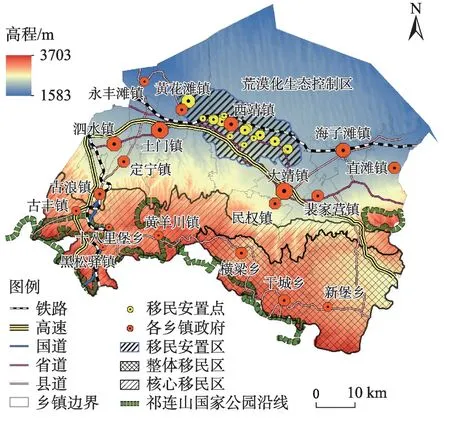

古浪县位于河西走廊东段,地处甘肃省中部,地理位置介于37°09′~37°54′N,102°38′~103°54′E之间,县域内包含祁连山国家生态公园沿线,是国家筑牢西部生态安全屏障的关键。全县地势南高北低,海拔1583~3703 m(图1),坡度0~65.72°,平均气温5.6 ℃,年降水量约300 mm,属于典型的西北干旱区,截至2020 年,全县国土总面积5046 km2。文章按照研究区地理位置和《古浪县2018—2035总体规划》将生态移民区域划分为整体移民区(乡镇人口全部搬迁)、核心移民区(乡镇人口部分搬迁)、移民安置区(乡镇人口迁入区域),其中整体移民区包含县域内横梁乡、干城乡、新堡乡,核心移民区包含县域内十八里堡乡、黄羊川镇、黑松驿镇、定宁镇、裴家营镇、民权镇、古丰镇、大靖镇,移民安置区包含县域内黄花滩镇和西靖镇。

图1 研究区示意图Fig.1 Diagram of the study area

2 数据与方法

2.1 数据收集与处理

(1)遥感数据来源于中国科学院计算机网络信息中心(http://www.gscloud.cn)提供的中国地区多时相MODIS NDVI 合成产品,数据空间分辨率为250 m,时间分辨率为16 d。根据研究区的植被物候特征,7—9 月是该区域植被区系的生长季节,因而比其他月份能够更好地反映植被真实状态。文章采用综合程序计算每个月的NDVI 值,将每年7—9 月的各月NDVI 合成值计算当年生长季节的NDVI 平均值,该平均值用于表示2010、2015、2018年地表植被覆盖程度。在ENVI 5.3 软件中对3 期MODIS 遥感影像分析处理,数据结果均在0~1之间,数据精度均达到研究要求。

(2)土地利用数据来源于中国科学院资源与环境科学数据中心(http://www.resdc.cn),土地利用分类参照2019 年中科院土地利用/覆盖变化分类标准。文章使用了2010、2015、2018 年3 个时段的数据,分辨率为30 m,并结合古浪县土地利用现状特点,按照区分差异性、归纳共同性的方法,将研究区分为耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地,共6 种土地利用类型,并在ArcGIS 10.5 软件支持下结合现场实地调查采样进行矫正处理。同时,利用Google Earth 软件对土地利用分类结果进行目视验证,结果显示3 期分类数据的Kappa 系数均大于0.86,符合研究要求。

(3)社会经济数据来源于古浪县统计局提供的2010—2019年统计年鉴、易地扶贫搬迁工程和生态移民资料,其中包含古浪县域内各乡镇常住人口、生态移民搬迁人数、安置点信息等数据,在ArcGIS 10.5 软件和Origin 2021 软件的辅助下,对研究区生态移民迁移人数、路线和环境变化进行可视化处理。

2.2 研究方法

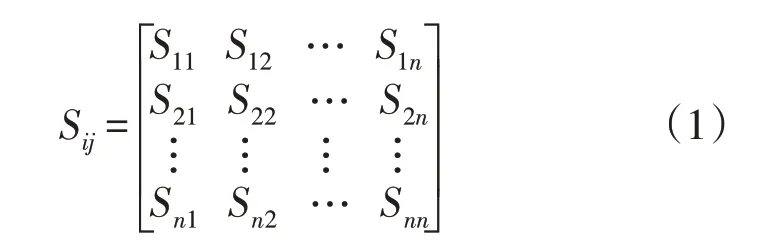

2.2.1土地利用转移矩阵 土地利用转移矩阵全面而又具体地反映区域土地利用变化的结构特征,同时能体现人类活动所导致的土地利用变化方向[28]。该方法来源于系统分析中对系统状态与状态转移的定量描述,在一定时间间隔下,一个亚稳定系统从T时刻向T+1 时刻状态转化的过程,因此可以更好地揭示土地利用格局的时空变化过程,其数学表达形式为:

式中:S为面积(km2);n为土地利用的类型数;i、j分别为研究期初与研究期末土地利用类型。

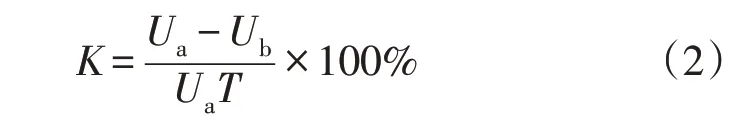

2.2.2土地利用动态度 对不同用地类型而言,土地利用变化对人类活动的响应主要体现在土地利用变化的速度、转移方向和土地利用程度3个方面,其变化程度和速率随着不同的人类活动产生不同的改变[28]。因此,可以用土地利用动态度来分析单一土地利用数量变化[29]。其计算公式为:

式中:K为研究时段内某一土地利用类型动态度;Ua和Ub分别为研究初期和末期某一土地利用类型的面积(km2);T为研究时段。

2.2.3归一化植被指数(NDVI) NDVI是遥感影像中红色和近红外波段差值的归一化比值,它是反映研究区植被状况的一个重要遥感参数,是植被生长状态和植被空间分布密度的指示因子,与植被分布密度呈线性相关[30-32]。该指数通过植被在不同波长上辐射反射的差异来识别健康和稀疏的植被区域。与稀疏植被相比,健康茂密植被会反射更多的近红外辐射,最健康林地的NDVI 值接近1,而裸地的值接近0。其计算公式为:

式中:NIR 为近红外波段DN 值;R为MODIS 数据中的红色波段DN值。

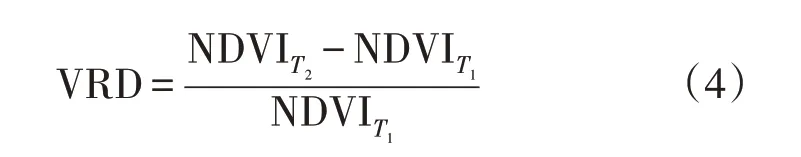

2.2.4植被恢复度(VRD) 植被指数是衡量生态恢复的有效指标,也是用来衡量生态恢复状况的有力证据,而植被恢复是生态恢复的主要内容,是生态恢复的关键步骤[33]。VRD 是指一定时期内植被恢复的程度,值越高表示植被恢复的越好,VRD 是使用不同时间段的NDVI平均值计算的[34]。其计算公式为:

式中:VRD 为植被恢复度;NDVIT1为初始时段T1植被状况;NDVIT2为时段T2植被状况。

3 结果与分析

3.1 生态移民的空间迁移特征

研究区2010—2018 年生态移民人数在时间上呈现先快速上升再缓慢增加的趋势,在空间上呈现地势由高到低、交通导向和空间聚集特征(图2)。古浪县在2010—2015年实行“政府引导,自愿报名”的政策,将全县13个贫困乡镇中3.47×104人从坡度接近60°的南部整体移民区和核心移民区向北部坡度接近0 的移民安置区转移;2015—2018 年古浪县政府落实“两不愁三保障”脱贫政策,将南部山区自然条件恶劣,生产生活条件落后的2.77×104人集中安置在地势平坦、交通便利等生活条件较好的北部移民安置区,这也尽可能减少自然地质灾害对人民生命安全的威胁。同时,人口也从原来相对分散的村庄向集中连片的移民安置点有序迁移,进而有利于全县土地资源的综合集中利用。

图2 古浪县生态移民空间迁移示意图Fig.2 Spatial migration diagram of ecological migration in Gulang County

研究区2010—2018 年各乡镇生态移民人数共计6.24×104人,约占全县常住人口的20.20%,其中贫困人口占搬迁人数的76.40%(图3)。移民安置区的黄花滩镇共迁入生态移民4.47×104人,占全县总搬迁人数的71.63%,其中贫困人数共迁入4.12×104人,占黄花滩镇移民安置总人数的92.17%;西靖镇共迁入生态移民1.77×104人,占全县总搬迁人数的28.37%,其中贫困人数共迁入0.65×104人,占西靖镇移民安置总人数的36.72%。研究区实施的生态移民工程不仅保护了南部迁出区及祁连山国家公园沿线的生态环境,还改善了北部移民安置区原有的生态环境,而且在很大程度上降低了南部山区贫困人口比例,同时按照“规模化、区域性、多品种、高效益”的产业发展方向走出了一条脱贫致富的生态移民新路径,这对国家乡村振兴和生态保护工程有很好的借鉴价值。

图3 2010—2018年古浪县生态移民人数Fig.3 Number of ecological immigrants in Gulang County from 2010 to 2018

3.2 生态移民的生态影响分析

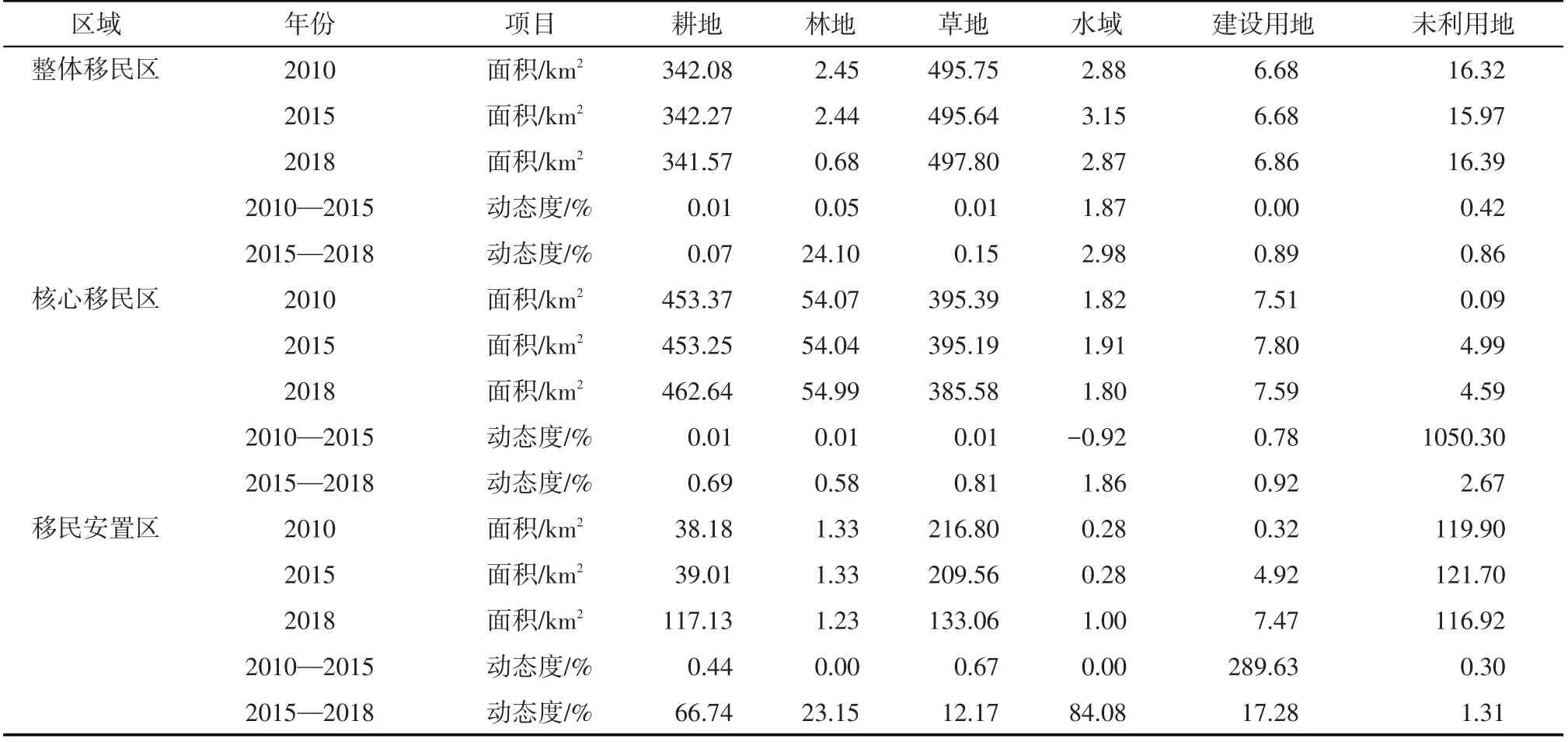

3.2.1生态移民对土地利用变化影响 研究期间古浪县生态移民对土地利用面积变化和动态度有显著影响(表1)。在整体移民区,耕地和水域面积呈现先增加后下降的趋势,草地、未利用地面积呈现先下降再上升的“V”型变化趋势,林地面积呈现持续下降趋势;从动态度来看,2015—2018 年整体移民区林地变化显著,面积从2.44 km2减小到0.68 km2,动态度为24.10%,这可能是一部分质量较差的林地由于缺少人工养护和自然干旱导致其面积减小,进而影响局部地区的生态环境。在核心移民区,耕地、林地面积呈现先下降再上升的“V”型变化趋势,而水域、建设用地、未利用地面积呈现先增加后下降的趋势;2010—2015年核心移民区未利用土地变化最为明显,面积由0.09 km2增加至4.99 km2,其动态度高达1050.30%,这是因为生态移民过程中,人口不断地向外迁移,核心移民区的人类活动持续减少,耕地和草地缺少人工维护,同时对原迁出地危房、旧宅进行拆除,从而导致其面积改变。在移民安置区,耕地、水域、建设用地面积呈现持续上升的趋势,林地和未利用地面积呈现先增加后下降的趋势,而草地面积呈现持续下降的趋势;从动态度来看,2010—2015 年建设用地、2015—2018 年耕地和水域动态度最为明显,分别为289.63%、66.74%、84.08%,这是因为移民安置区随着移民数量不断增加,为解决移民住房和温饱需求,需要开垦草地和部分低质量林地以及未利用地,同时由于农业灌溉和居民生活用水的需要,水域面积也随之快速增加。随着人均耕地面积需求不断加大,以及城市建设和基础设施的优化,生态环境在短时间内受到干扰,导致草地和林地面积减少,但后期政府迅速实施的城市绿化、村庄美化政策,极大地提高研究区植被绿化覆盖率,从而让当地生态环境迅速得到改善。

表1 2010—2018年生态移民期间土地利用面积和动态度变化Tab.1 Changes of land use area and dynamics during the period of ecological migration from 2010 to 2018

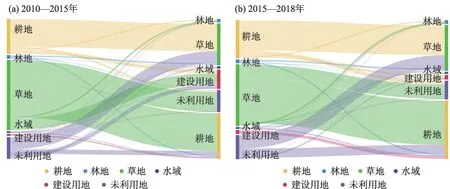

3.2.2生态移民对土地利用转移影响 研究区生态移民对土地利用变化的影响不仅表现在土地利用类型面积的改变上(表2),而且还体现在不同土地利用类型的相互转化中(图4)。研究期间,古浪县不同移民时段各种土地利用类型之间的转化存在显著差异性。从土地利用转移矩阵上看,2010—2015 年土地利用的转入量:耕地>草地>未利用地>建设用地>林地>水域;土地利用的转出量:草地>耕地>未利用地>林地>建设用地>水域。从土地利用转移面积上看,2010—2015年草地和耕地相互转化的面积最多,分别为15.47 km2和11.29 km2,这是因为2010—2015 年是古浪县实施生态移民搬迁由开始到快发展时期,主要以北部移民安置区的住房建设和耕地开垦、南部整体移民区和核心移民区退耕还林还草为主要任务,体现在移民迁出区的耕地主要转化为草地,移民安置区的草地和未利用地主要转化为耕地和建设用地。2015—2018 年土地转入量:耕地>草地>未利用地>建设用地>林地>水域;土地利用的转出量:草地>耕地>未利用地>林地>建设用地>水域。从土地转移面积上看,草地转化为耕地面积最多,为326.61 km2,同时未利用地转为草地和耕地面积较为显著,分别为98.17 km2和67.55 km2,与2010—2015年相比,建设用地转为耕地面积增加到20.88 km2。这是因为2015—2018 年是古浪县实施生态移民搬迁攻坚和稳定时期,主要以南部生态移民搬迁和原宅基地复垦、北部移民安置区为满足移民的生活需要,以及落实国家退耕还草还林等生态保护政策为主,因此耕地转入量主要以草地、未利用地和建设用地为主,草地转入量主要以耕地和未利用地为主。

表2 2010—2018年古浪县土地利用转移矩阵Tab.2 Land use transfer matrix of Gulang County from 2010 to 2018 /km2

图4 2010—2018年古浪县土地利用转移变化Fig.4 Land use transfer changes of Gulang County from 2010 to 2018

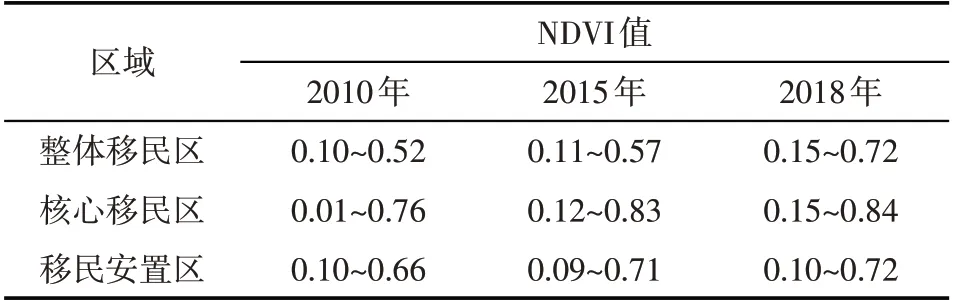

3.2.3生态移民对NDVI 变化影响 研究区生态移民期间NDVI 值在时间上呈现持续上升趋势,在空间上表现为南部整体移民区和核心移民区增加最大,北部移民安置区最小值呈现先减小后增加的“V”型趋势,而最大值呈现持续上升的趋势(表3)。整体移民区和核心移民区的人口向外迁移,人类经济社会活动对自然植被的影响显著减小,随着农村居民收入多元化、人们生活水平的提升、产业结构的调整,对耕地等传统农业资源的需求和依赖也持续减小,进而减轻生态系统的压力。因此研究区在生态移民期间的草地、林地、水域等面积和NDVI呈现快速上升趋势,生态环境也得到相应的改善。与此同时,政府实施退耕还林还草、生态保护政策,在一定程度上促进了耕地和未利用地转化为高质量的草地和林地(图4),所以在2010—2018 年古浪县全域NDVI 最大值呈现持续上升趋势,上升最快的是整体移民区,从0.52 增长到0.72。移民安置区2010—2015 年NDVI 最小值却从0.10 减至0.09,原因可能由于2010—2015 年大规模将移民迁入安置区,生活和居住需要造成短时间内生态环境的破坏,将部分林地、草地、未利用地转为建设用地(图4),从而导致移民安置区NDVI 最小值减小。整体移民区和核心移民区NDVI最小值在2010—2018年呈现上升趋势,而且核心移民区增长最为明显,从0.01 增加到0.15,这是因为2010—2018 年生态移民搬迁以及相关国家生态保护政策实施、祁连山国家生态公园的设立、“两山理论”的提出,人们保护环境的意识提高,人类活动对环境影响快速减少,生态环境治理保护工程持续推进,从而对整体移民区和核心移民区的生态环境起到显著的改善作用。

表3 2010—2018年生态移民期间NDVI变化Tab.3 Changes of NDVI value during the period of ecological migration from 2010 to 2018

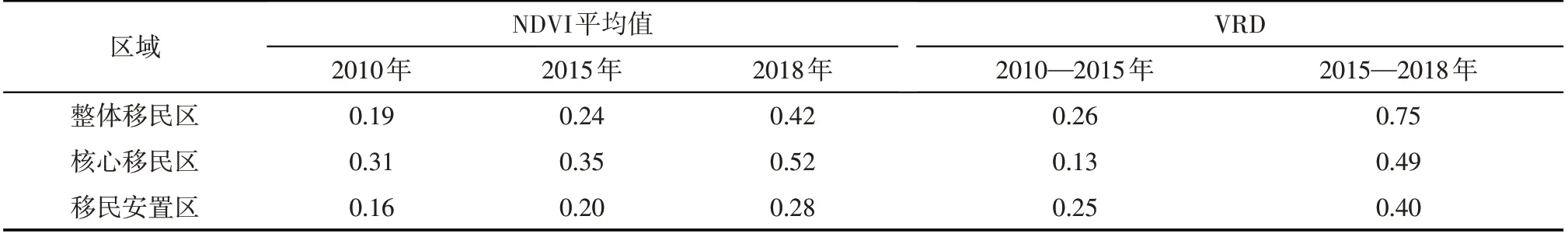

3.2.4生态移民对VRD 变化影响 研究区生态移民期间NDVI平均值和VRD在时间上呈现持续上升的趋势,在空间上表现为南部的整体移民区和核心移民区植被快速恢复的趋势(表4)。研究结果表明:整体移民区、核心移民区、移民安置区在2010—2018 年NDVI 平均值分别从0.19 增加到0.42、0.31增加到0.52、0.16增加到0.28;VRD分别从0.26增加到0.75、0.13 增加到0.49、0.25 增加到0.40。其中2015—2018 年整体移民区、核心移民区、移民安置区VRD 均高于2010—2015 年,且VRD 呈现上升趋势。一方面是因为随着电力设施完善,电器产品快速普及,人们减少对传统木材的依赖,进而减少对树木的砍伐,有效地保护了生态环境[26],另一方面因为南部迁出区人口短时间内快速向北部迁移,国家高度重视生态环境保护,实施严格的环境保护政策。南部整体移民区和核心移民区的植被恢复效果最为明显(图5),同时北部的移民安置区植被恢复整体上也呈现上升趋势,这就表明易地扶贫搬迁和生态移民工程在一定程度上对生态环境起到有力的保护,国家生态移民政策的实施对移民迁出地和迁入地的生态环境恢复和改善均有明显效果。

表4 2010—2018年NDVI平均值和植被恢复度变化Tab.4 Changes of NDVI averages and vegetation restoration degree from 2010 to 2018

图5 2010—2018年生态移民期间NDVI变化Fig.5 Changes of NDVI during the period of ecological migration from 2010 to 2018

4 结论

本文基于MODIS遥感影像,结合土地利用转移矩阵、动态度,计算研究区土地利用、NDVI 和VRD变化,系统分析了2010—2018年古浪县生态移民的时空迁移特征和生态影响。主要研究结论如下:

(1)研究区生态移民迁移在空间上呈现地势由高到低、交通导向和空间聚集特征。

(2)研究区耕地和草地面积呈现动态相互转化趋势,北部移民安置区耕地面积呈现持续增加的趋势,而草地和林地面积呈现先下降后上升的“V”型趋势。这是由于安置区生态移民持续迁入,为满足其基本的生活物质需要,对低质量的草地、林地、未利用地进行一定耕地用途的转化。

(3)研究区NDVI 平均值、VRD 在时空上呈现持续上升趋势。南部整体移民区和核心移民区人口向外持续迁移,人类经济社会活动对生态环境以及耕地、林地、草地等影响持续减小,同时国家大力倡导生态文明和“两山理论”建设,因此研究区植被和生态环境得到很好的保护。

实现区域绿色、包容、可持续发展,需要合理实施包括生态移民、乡村振兴、生态修复等一系列举措[35]。干旱区生态移民则是最为直接地改善区域生态环境的方式之一,其一方面减轻了山区人口超载的压力,另一方面将移民安置与荒地、沙漠等低质量土地资源结合,有效地减少人类活动对敏感脆弱生态环境的破坏。因此,如何更好地利用生态移民来改善敏感脆弱区的生态环境,实现乡村振兴,促进农村地区可持续发展,也是中国在寻求生态保护和乡村振兴平衡的时代课题。