尼可拉斯·廷伯根对动物社会行为的书写与解读

——评《动物的社会行为》

吴 彤

(清华大学科学史系,北京 100084)

上海大学刘小涛博士译介的《动物的社会行为》(,译自英文1964年版,原书荷兰文1946年初版,英文1953年初版)于2021年1月出版,作者尼可拉斯·廷伯根(Nikolaas Tinbergen)为1973年诺贝尔生理学或医学奖得主。这一译本使得国内相关领域人士和普通读者可以一睹这一以科学态度和科学观察实验方式深入动物行为的解读方式,并进一步了解非人类的动物界的社会行为。而对于其他动物及其社会行为了解的增进,无疑能够让人类在更加尊重其他物种的同时,也认识到人类这一物种并不比其他物种更加高贵、特殊,从而在自然中更加平等地对待其他物种,与其他物种和谐共处。此外,博物学认知与实践活动在国内刚刚兴起不久,这本书中文版的问世也为这一过程增添了丰富且深入的内容。

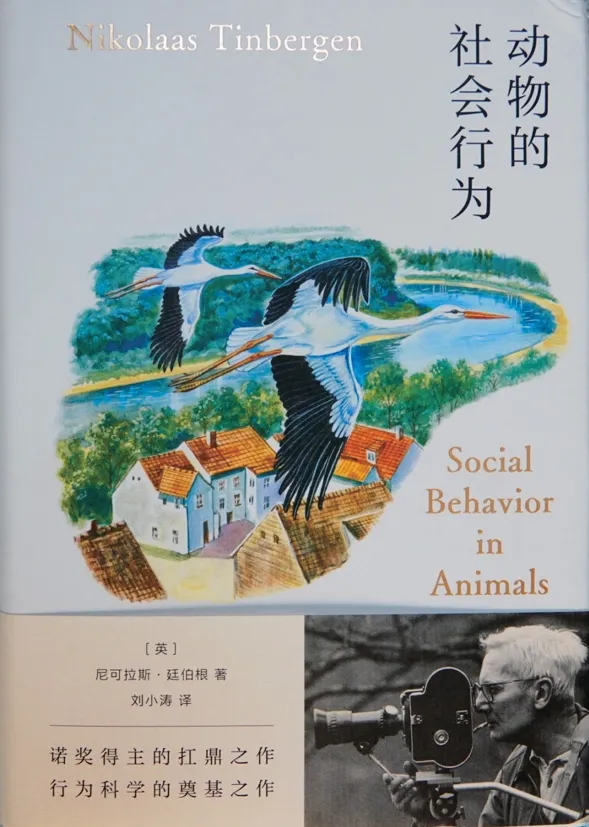

图1 《动物的社会行为》(华夏出版社有限公司,2021年1月)

除此之外,认识动物的社会行为,在哲学上也有特殊的意义。一直以来,理解“他者”或“他心”都是以表征主义为特征的哲学的一大难题,在表征主义的哲学传统看来,他人是如何思考的,是自我无法企及的,是根本隔绝的,更何况人与动物之间的理解呢!但廷伯根通过观察、实验等实践的方法试图接近或解决这类问题,使相关领域的研究深入一步,为理解“他者”增加进路。对于我而言,我认为我们的“自我”之所以可以接近或打开“他心”,走近或更进一步走进“他者”,唯有采用实践这一方式。

本书分9 章,按顺序分别叙述了以下问题:如何陈述动物的社会行为这一复杂问题,动物的交配行为,动物的家庭与群体生活,动物间的争斗,对动物社会合作的分析,物种之间的关系,动物的社会组织的增长,社会组织的进化,并在最后对动物社会学研究提出一些建议。

前些时候看到一个公众号依据刘小涛的译介来介绍廷伯根的工作,但该文主要以本书第四章“动物间的争斗”进行介绍,虽然这一介绍利于增进人们对于廷伯根的工作以及动物世界的了解,但是却大大地误读了廷伯根工作的主题和主体。因为单独拿出“争斗”孤立地看“争斗”,就是在与合作完全对立的意义上看待“争斗”。而实际上廷伯根所言的动物间的争斗,都是指合作中的争斗,或是指某一种合作。在讲述银鸥的社会行为时,他先讲述雄性与雌性银鸥求偶的合作行为,然后指出,几乎与形成配偶、筑巢、求偶喂食以及交配等(合作)行为发生的同时,特别是在雄性之间,另一种行为模式也出现了,即争斗行为。所以,争斗是狭义的合作之后出现的模式,是广义的合作的一种伴生现象或行为。

我想通过这篇书评,比较完整、准确地解读廷伯根工作的意义。在本书第一章“引言:概述问题”中,廷伯根指出,社会行为的研究就是研究个体之间的合作。可见,本书的主题是“合作”,是动物的社会合作,其主题的展开是这样进行的:举出不同物种群居生活的例子,展现群体中个体有何合作的社会行为以及合作是如何组织的。廷伯根还有一个更为宏大的目标,那就是努力去发现,在长期的进化过程中,有机体究竟怎样进化出我们今天所能观察到的各种类型的社会组织。

我特别欣赏廷伯根通过案例去展开动物的社会行为研究。甚至在一般概述问题时,廷伯根就开始以这样的方式展开研究,如一开始对银鸥求偶、筑巢等相互合作的社会行为的解释,就是一种观察的案例解释,特别是他对孵蛋过程中的银鸥社会合作行为的观察与解释令人印象深刻。书中还特别配有丰富的照片与绘画,以更为直观的方式表现求偶、喂雏等合作行为的样态。此外,即便是对三刺鱼与鳟眼蝶这样的低等生物,廷伯根也是通过观察以及实验的方式进行行为研究与解释(当然,廷伯根的研究或解释也是建立在前人研究文献基础上的,本书每个案例都有先前的研究文献支持),这使得廷伯根的研究相当的扎实可信。

动物合作的类型有哪些?廷伯根通过观察与研究发现大致分为三种。第一种,当动物们聚集在一起的时候,最简单的合作是“跟着别人做”,即“共感诱发”。其实我们人类也有这种行为,即从众行为。第二种类型的合作是共同参与完成同一件事情。第三种是存在劳动分工的互相合作。当然,在这种存在劳动分工的合作中,不同种类的动物之间分工是有差别的。以鸟类为例,猛禽中的雄性通常要负责整个家庭的捕食,但雄鸟并不亲自给幼鸟喂食;欧夜鹰是雄鸟与幼鸟待在一起,雌鸟专司去孵另一窝蛋;而剑鸻则是雌雄双方轮流照看幼鸟并孵蛋。这就要求亲密的合作以及时间上的同步协调,而劳动分工的合作也常常具有互惠性。

廷伯根把他观察到的分工合作归结为四类。首先,雄性和雌性会为了交配走到一起。它们的合作使得雌性受精产生新的幼体,并保护幼体能够成长。其次,父母双方或一方,会照顾、保护幼雏,直到它能不依赖保护而生活。父母和孩子之间也有相互合作,它们相互刺激以释放其相互的反应。再其次,对许多物种来说,个体之间的联系会超越家庭生活,向群体生活扩展。最后,个体间的联系也可能以另一种不同的方式建立起来,即争斗。乍看起来,争斗似乎恰好与合作相反,不过,同种动物之间的争斗,虽然对个体没有好处,但是对群体而言却是有益的。

“交配行为”就是一种比较亲密的合作行为。廷伯根发现,除了实际交配之外,同步、说服、定向和生殖隔离都是交配行为的功能。他针对这些功能,提出了一些重要的问题,如这些功能是如何被满足的,社会行为在其中扮演什么角色,它又如何实现相应结果,等等。实际上,廷伯根认为,动物是通过合作一起达成相同的目标的。

当交配因繁殖而产生后代时,动物的合作变得更为复杂了。廷伯根在其观察与研究中,通过研究前人的文献指出,已有观察显示,喂养幼雏的顺序完全取决于幼鸟的乞食,这解释了“会哭的宝宝有奶吃”这一社会合作现象,也让我们理解了布谷鸟幼雏为什么能够得到它义亲的抚育。其实,动物父母与幼雏之间的喂雏与乞食行为也极大地相互促进了合作这一复杂行为的有序化,比如乞食就是一种定时、定向的有序化行为,因为不能定时定向对于幼雏而言是非常危险的,若幼雏不能及时停止叫声和动作,就可能引来捕食者。

争斗可以区分为种群内部与种群之间两种类型。廷伯根在本书里主要讨论了种群内部的争斗,这也是大的合作中伴生的现象。种群内部的争斗虽然看上去很普遍、很平凡,但其实也常常非常复杂,同一种群内部的争斗,常常并不实际以武力形式发生,如有时体现在动物领地的范围局限上,有时体现在动物的恐吓行为上。争斗使得动物种群内部形成领地意识、等级意识等社会反应,也在一定程度上促进了合作的多样化。

廷伯根试图得出关于动物社会行为研究的一些重要分析结论,其中一个让人印象深刻的结论是,他认为,除了高等哺乳动物以外,动物所有的信号行为都是对内部和外部刺激的即时反应。从这个角度看,人与动物有重要的差异。动物的信号行为,可以与人类婴儿的哭泣相比,或者可以与任何年龄段的人类不自觉表现出的愤怒进行比较。也就是说,动物的“语言”与我们的“情绪语言”属于同一等级。另一个令人印象深刻的讨论也很有价值。廷伯根通过大量的案例讨论了两个相反的观点,一种观点认为,群体功能是群体中个体成员的属性带来的结果,群体由个体所决定;另一种观点认为,个体由群体的需要决定。而廷伯根认为这需要从不同的视角看,或者不同的理论可以处理或支持其中的某种观点。例如从生理学视角看,群体由个体所决定的观点是有效的,因为有这样属性的个体才聚集了这样具有群体功能的群体;而从进化论视角看,则群体最终决定了个体的属性,个体与其器官的关系也是这样。对于这一讨论,我以为廷伯根虽然没有明确提出视角主义的认识概念,但在具体的动物社会行为的讨论中却能够遵从观察到的不同事实,而且明确区分事实观察的不同层次,从而进一步验证了我所认可和研究的实践哲学中的视角主义、地方性知识观。

廷伯根还带领我们进入到“物种间关系”的讨论。廷伯根认为,物种间的关系,特别是种间合作的许多案例大部分也基于动物局部的信号系统,他将其区分成两种类型。

第一种为释放反应,其功能是释放其他物种个体的反应,比如花朵通过颜色或气味释放昆虫的授粉反应。其中,有些物种间的合作关系是相互的,它们都可以在合作中获利,如大部分花朵与昆虫;但也有些合作是单边服务类型的,如鮟鱇鱼进化出了一种头顶伪装的“诱饵”模仿一定大小的动物的移动,从而释放了小鱼的觅食反应,当小鱼游近“诱饵”,鮟鱇就张开大嘴吃掉它们。廷伯根还区分了释放反应中的“真警戒色”与“假警戒色”的类型:如果捕食者吃有真警戒色的被捕食者,则会对捕食者产生真实伤害;而假警戒色则是防御动物的“虚张声势”,目的是吓退捕食者,如某些蝴蝶翅膀的一面长有类似动物眼睛的斑块——颜色鲜明的“眼斑”(一些蝴蝶、鱼类和鸟类都有类似的眼斑)。

第二种为避免释放反应(包括各种保护色),其作用是避免引起注意。廷伯根认为,伪装动物尽力不展现任何可能释放捕食者反应的刺激,这是动物进化出的消极意义的视觉释放器。然而,我以为这种释放器(如保护色)不能仅仅被视为是消极的,变色龙与环境一致的保护色不仅是避免它被捕食者攻击的消极释放器,而且也是隐藏它去攻击被它捕食的动物的一种积极释放器。

当然,无论是上述哪种反应,释放器总是用于释放对行动者有利的反应。

动物社会合作的演化会进一步导致动物社会组织的增长与进化。廷伯根提出,动物社会组织的增长方式至少有两种:分化与整合。分化增长的典型是社会性昆虫的“王国”。一个个体通过器官的不断分化,可以产生一个社群,直到非常复杂的社会。廷伯根指出,分群严格意义上并不是一个新社会的起源模式,而整合作为另一种社会组织的增长可能更为重要。许多社群的产生来源于独立个体的聚集与联合。在这种社会组织的增长过程中,个体因此失去自己的独立性,从完全独立变为相互合作。廷伯根举例指出,当雄性与雌性组成配偶时,以及椋鸟聚集在一起时,就会发生这种情况。它们会建立起以前未曾有过的联系。廷伯根因此把这种社群发展方式称为“构建”(construction)或者“整合”(intergration)。对于分化形成的社群,其原来完全独立的个体发展成为一个相互合作的王国;对于整合形成的社群,相互合作则取代了完全独立。当然,除了这可以概括的两种类型外,在被概括的每种类型中,情况都比较复杂,也存在一些细微的变化,表现出若干进化的复杂性。廷伯根告诫我们,要谨慎处理和观察。

本书还有一个独特的章节,廷伯根称之为“对动物社会学研究的一些建议”。一本书不只是对动物世界的社会行为的观察与描述,还介绍了观察与研究的方法,这样一来,本书对于读者而言就更具有指导意义了。

首先,廷伯根对动物社会学研究的组成人员及其研究特点进行了讨论。他指出,进行动物社会学研究的有两类人员,一类是专业人员,一类是业余人员。他不仅没有排斥业余人员,而且指出,缺乏专业化的训练虽然存在短处,但也有其优点:业余爱好者在思考某些问题的时候,往往会带来新鲜的观念,这些观念有可能产生深远的影响,而动物社会学的许多贡献也都来自“业余爱好者”。这个认识具有一定的普遍意义,任何学科都不能划定所谓的小圈圈,排斥所谓“非规范”的研究。如果一个学科只有所谓的专业研究者而排斥其他研究者的研究,那么最终会导致学科封闭,变成为自话自语的不再进步的学科,最后走入研究的死胡同,或者成为对于实践没有任何意义的文字游戏。我们应该像廷伯根所认识的那样,无论研究者是谁,最重要的是要能持之以恒地聚焦某个物种,就如廷伯根所指出的,毕竟,从历史来看,动物社会学研究最重要的贡献都来自那些花了许多年去耐心、仔细地观察某个物种的人。

其次,动物社会学研究中最重要的方法“观察”也在本书中得到了讨论。这一方法并不单一,其中有许多特点。

观察中的广泛观察最重要,其重要程度怎么强调都不过分。观察中常常有一个自然倾向,即研究者会集中于一个孤立的问题,并试图彻底弄明白它。廷伯根认为这个自然倾向尽管值得赞赏,但却需要约束,否则很可能导致得出一个割裂、孤立并且带有偏见的结果,或使得结论只不过是奇异事件的堆砌。为避免上述后果,在处理某个问题之前,就需要先坚持进行广泛的观察性侦查。尽管侦查可能长时间都不会产生特别明晰的结果,但坚持不懈总有回报,慢慢地,事情就会变得“可以理解”,有趣的问题会不断出现,而且也会让研究者发现问题之间的紧密关联。其实,这些忠告不仅对于廷伯根所说的动物社会学研究有极其重要的一般性意义,在广义的科研工作中也都是普遍适用的。

重复观察也特别重要。不断重复观察,才有可能使观察对象展现出所期望的准确性和完整性。在这个方面,廷伯根也给我们树立了榜样:他曾经数百次地观察三刺鱼的求偶行为。

廷伯根还细致地讨论了某些观察的具体细节的重要性,如田野观察中观察者与被观察动物的关系,使用的技术装备,标记个体的物件,以及观察者的伪装、观察时间、观察动物的种类与场所,等等。这些都与我们研究的科学实践哲学里的地方性知识及其运用有关,所以,对于我这个评论者而言,这些讨论都具有重要意义。

再其次,观察工作完成后,一定要进行实验研究。廷伯根书中涉及各种实验,包括“自然实验”,廷伯根认为它是从观察到实验的中间环节。不过,由于实验需要多次重复以探索其中因果关系,因此这里面也存在许多陷阱,如刺激引发的响应会随着实验的重复而相应降低,等等。比如,在鸟类中常常有寄巢或借巢孵卵现象,典型的如布谷鸟,经常把蛋下在别的鸟窝里,让别的鸟孵化它喂养它。为什么义亲会孵化布谷鸟的蛋,后面还会抚养它?这就涉及正常的蛋(孵化鸟自己下的蛋)与不正常的蛋(布谷鸟下在其他鸟窝里的蛋)释放孵化反应的比较。廷伯根指出,“如果仅仅表明鸟会接受一个不正常的蛋就还不充分。必须将鸟对不正常的蛋做出的反应与对正常的蛋做的反应进行比较;如果反应有强烈程度或者类型上的差异,这就意味着两个蛋的区别包含影响鸟的反应的因素”。廷伯根特别指出,动物的实验研究与别的实验还有不同,那就是一定要在动物的正常生活中恰当地插入实验,而并不扰乱动物的正常生活。

最后,廷伯根对研究成果的发表也进行了讨论。他指出,发表工作结果是研究的重要构成部分。在此,廷伯根针对动物的行为和社会学研究,专门指出了有关动物行为研究中的哪些期刊较为重要,以及使用的语言、插图、绘图、照片和影像资料的意义。

除了上述内容之外,廷伯根还讨论了广泛阅读与亲自观察的关系。他用这样的话结束了本书的叙述:“尽管广泛的阅读是必要的,但它绝不能代替基于亲自观察所获得的一手知识。动物自身总是比那些写它们的著作重要得多。”可见,实践的重要性总是第一位的,这与科学实践哲学所提倡的完全一致,实际上是实践改变了认知,实践是认识世界的基本钥匙。我们有多少研究者这样做了呢?

一本书的评论总是要挑一些毛病放在评论的最后。本书作为诺贝尔奖得主的著作,是否完全没有任何问题呢?并非如此。

首先,本书写作于20世纪40 到50年代,现在的动物社会学研究和其他研究进展很快,有些也译介到国内了。另外,这些研究的专门化程度也更高了,例如关于鸟类的研究就十分丰富且深入。当然,这主要是本书研究的时代局限,是无法避免的。例如,珍妮弗·阿克曼的《鸟类的天赋》这本著作,就集对鸟类的观察与实验于一身,详细解读了鸟类的心智、行为与环境的关系。

其次,有一些小问题,不知是作者(包括从荷兰语转译到英语)还是译者的错,如下面两处。

书中关于天蛾(Hawk Moth)是蜂鸟(Humming Bird)的一种这一说法显然是不对的。天蛾是蛾属昆虫,而蜂鸟是鸟类中蜂鸟科的小型鸟类,二者属于完全不同的界别。蜂鸟的喙很长,天蛾也有一个长长的喙管(属于吸管式口器),书中所写的天蛾不是任何一种天蛾,而是蜂鸟鹰蛾,它在访花吸蜜时会快速振动翅膀,当它盘旋于花前伸出长长的嘴(口器)采蜜时,看起来极像蜂鸟,从而常常被误认为是蜂鸟。此处,英文版原文该物种原名为“The Humming-bird Hawk Moth”,直译是“蜂鸟鹰蛾”,实际上这就是一种蛾,而不是蜂鸟。

关于sympathetic induction 的译法,本书中文版译为“同情归纳”,似乎不妥。虽然在哲学中,induction 经常被译为“归纳”,但是在本书似乎是动物相互间的某种共鸣感应,可能译为“共感诱发”或“交感诱发”更合适。这与上文中的“跟着别人做”是一致的。

最后也要说说译者。本书的译者刘小涛是科学哲学博士,师从张志林教授。小涛从事科学哲学研究,如他在译后记所言,却也是性情中人,喜欢动物,也喜欢读有动物的书籍。

本篇书评,跟随书的各章顺序展开讨论,从一种他者的社会学视角出发,结合评论人自己的视角——科学实践哲学,去阅读、去学习,去讨论、去提升,因此评者也别有收获。