但愿你需要我

“我们认为你应该从图书馆退休,妈,”他说,手里拿着刀叉,“我们每个月都可以寄足够的钱支付所有的账单。你可以请一个管家来帮你。还可以雇个园丁。”

庆夫人的花园完全是她自己设计的,从来不需要别人帮忙。一片绿色的马蹄形草坪将柿树与花园中央隔开,花园中央有她做的苗床,上面长满了嫩绿的香菜、箭叶紫苏和泰国辣椒。她在火腿蛋松饼上撒了三次胡椒粉,当她确定自己的语气中不会流露出愤怒时,她说:“我喜欢做园艺。”

“墨西哥园丁很便宜,妈。而且,你能得到的所有帮助都是你需要的。你必须为最坏的事情做好打算了。”

“我们经历过的糟心事可比你多多了,”教授厉声说,“我们已经做好了一切准备。”

“而且我还没到退休的年龄。”庆夫人补充道。

“要讲道理呀。”永听起来一点也不像曾经的那个男孩。十几岁的时候,他已经变成了一个他父母都不认识的人,晚上溜出家门去私会女朋友,一个指甲涂成黑色、头发染成紫色的美国女孩。为了对这种情形进行补救,教授把窗户钉得牢牢实实,但是永彻底解决了这一问题,他从博尔萨格兰德高中毕业后不久索性私奔了。“我在恋爱,”永在拉斯维加斯给妈妈打电话时尖叫道,“但你们对这件事一点都不明白,是不是?”有时,庆夫人后悔曾跟他说她自己的婚姻就是她父亲包办的。

“你不需要上班挣的那点钱,”永说,“但爸爸需要你待在家里。”

庆夫人推开了盘子,那些鸡蛋松饼几乎碰都没碰。她不会接受他的建议,一个婚姻连三年都维持不了的人。“这不是钱的问题,凯文。”

永叹了口气,因为妈妈只有在生他气的时候才叫他的美国名字。“也许你应该帮帮爸爸。”说着,他指了指父亲的马球衫前襟,上面溅了一点荷兰酱汁。

“看看这,”教授说,一边用手指擦着污渍,“这都怪你惹我生气了。”永又叹了口气,但是庆夫人没有看他一眼,她用餐巾在自己的水杯里轻轻蘸了蘸。她不知道永是否还记得战争结束三年后,他们乘坐着一艘摇摇晃晃的拖网渔船逃离头顿的情景,那艘超载的船上载着他的五个兄弟姐妹和其他六十个陌生人。在海上过了四天之后,他和其他的孩子被太阳晒得脱水发白,哭喊着要水喝,但那时只有海水。尽管如此,她每天早上还是用盐水和唾液给他们洗脸,梳头。她是在教他们,即使是眼前的艰难情况下,礼仪也很重要,而且再大的恐惧也阻止不了母亲爱他们。

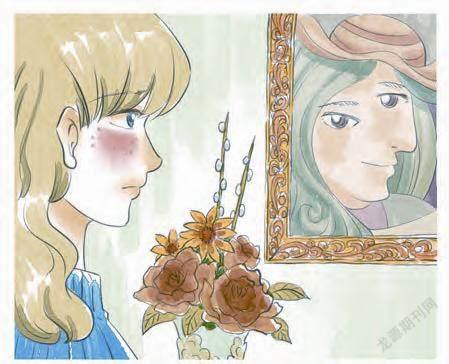

“別担心,”她说,“污渍会洗掉的。”庆夫人俯身擦拭教授的衬衫时,她清楚地看到了那幅画。她既不喜欢这幅画,也不喜欢它那个镀金的画框。画框对她而言太过华丽,对画作而言显得过于老气。画框和画作之间的脱节更是放大了画作最令人心烦的一个特征:画中女人的双眼从脸的同一侧向外看的样子。看到这双眼睛,庆夫人感到非常不安,所以那天晚些时候,在永离去后,她将这幅画搬到了教授的书房,把它面墙放着。

儿子来访后不久,教授就不再参加星期天的弥撒了。庆夫人也待在家里,渐渐地,他们见朋友的机会越来越少。她若出门,不是去购物就是去加登格罗夫图书馆,那里的图书管理员同事们对教授的病情毫不知情。她很享受这份兼职工作,为附近的小西贡居民整理和订购大量的越南书籍和电影。如果他们是带着问题来的图书馆,就会被带到流通柜台后面她的工位前。回答这些问题时,庆夫人总会有一种满足感,让她觉得自己的工作有价值,她还能感受到被人需要的那种快乐,哪怕只是短暂的一会儿。

中午下班收拾好东西准备回家时,她总有一种羞愧的恐惧感。为了弥补这一羞愧,她格外活泼地向其他图书管理员道了别,并以极大的精力为家里的紧急情况做准备,仿佛她可以通过努力工作来阻止不可避免的事情发生。她用黄色的荧光胶带标出了一条从床通向卫生间的路,这样教授晚上就不会迷路了。在马桶对面的墙上,她贴了一个与视线齐平的标志,上面写着“冲水”。她列了一系列的清单,战略性地贴在屋子各处,提醒教授该按何种顺序穿衣,离开家之前该把什么东西揣进口袋,什么时候该吃饭。但还是教授自己雇了一位杂工在窗户上焊上铁条。“你不想我晚上偷偷溜出去吧,”教授把前额靠在栏杆上,无可奈何地说,“我自己也不想。”

对庆夫人来说,更紧迫的问题是教授每次外出回家后就成了个陌生人。丈夫经常坚持下午要独自出去散步,他从来都不是一个浪漫的人,但有一次这个陌生人回来时拿着一个塑料管,里面插着一朵红玫瑰。他以前从来没有买过什么花,他更喜欢送耐用的礼物给她惊喜,比如说时不时送给她的那些书,主题一般是如何交朋友、影响他人或怎样报个人所得税。有一次他送了她一本她从未听说过的作家的短篇小说集作为惊喜。但即便是下了这番功夫也还是稍稍有点不着调,因为庆夫人更喜欢长篇小说。这些礼物她都只看过扉页,看到他在作者名字下面用优雅的书法写下她的名字,就心满意足了。但是,如果教授毕生都在练习书法,他是不会有一丝念头送玫瑰做礼物的。他鞠着躬向她献花,看起来像是患了胃痉挛。

“这是给谁的?”她问道。

“这儿还有别人吗?”教授摇了摇玫瑰以示强调,其中一片花瓣花边发黄,掉了下来,“这是给你的。”

“花很漂亮,”她不情愿地接过了玫瑰,“你哪儿弄的?”

“埃斯特班先生那里。他还想卖些橘子给我,但我说我们自己有。”

“我是谁?”她质问道,“我叫什么名字?”

他眯起眼睛看着她。“你是燕,当然了。”

“当然了。”她紧咬嘴唇,抑制住想把玫瑰花折断的冲动。为了教授,她把花插在餐桌上的花瓶里,但一个小时后她把晚饭端出来时,教授已经忘记自己买过花了。他一边吃着焦黄的串烤老虎虾和晶莹的豆豉豆腐,一边兴致勃勃地谈论着当天下午收到的大女儿的明信片,她在慕尼黑为美国运通工作。庆夫人仔细看了看玛利亚广场的照片,然后把明信片翻过来大声读背面的留言,上面说,很奇怪,广场上居然没有鸽子。

“旅行的时候,总有一些小事让人铭记于心。”教授说,一边闻了闻第三道菜,一碗苦瓜汤。他们的孩子从不喜欢这道菜,但它却让教授和庆夫人想起了他们自己的童年。

“比如说?”

“比如香煙的价格,”教授说,“我完成学业回到西贡时,就再也买不起我每天都抽的法国高卢烟了。进口价格太高了。”

她把明信片靠着花瓶放好了,这可以提醒他们别忘了他们曾经制订的退休后游览世界所有大城市的计划。庆夫人唯一不考虑的交通工具是邮轮。开阔的水域会引发她对溺水的恐惧,这种恐惧十分强烈,因此她从不泡澡,甚至在淋浴时,她也会背对着花洒。

“你为什么要买这个?”教授问。

“你说明信片吗?”

“不,我是说玫瑰花。”

“我没买花,”庆夫人谨慎地说道,她不想使教授过于不安,但又想让他知道自己做了什么,“是你买的。”

“我?”教授很惊讶,“你确定?”

“我十分确定。”她惊讶地从自己声音里听出了满足感。

教授没有注意到这一点。他只是叹了口气,从衬衫口袋里掏出了那本蓝色的笔记本。“希望这种事不会再发生了。”他咕哝着。

“我想不会的。”庆夫人站起来收拾盘子。她希望自己的脸上不要流露出愤怒,她确信教授是打算把那朵玫瑰花送给另一个女人的。她端着四个盘子、一个汤碗和两人的玻璃杯走到厨房门槛时,这些沉重的餐具晃晃荡荡的,让她再也支撑不住。银器丁零当啷地摔在瓷砖地板上,瓷器都打碎了。“怎么啦?”教授在餐厅喊道。

庆夫人盯着脚边的汤碗残骸。三个剩下的猪肉馅酿苦瓜状如硬币,湿淋淋地躺在碎片中间。“没什么,”她说,“我来处理。”

当晚他睡着后,她来到了他的书房,靠在书桌旁的那张画现在已翻了回来,正面朝前。她叹了口气。如果他一直让画对着这个方向,她起码要给它换上更具有现代感、更符合它风格的画框才行。她在他的书桌前坐下,桌子两侧是书架,上面摆着几百册越南语、法语和英语书籍。逃离越南时,他所有的书都落在了那边,而这一遗憾煽动了他的雄心,想拥有多得看不完的书籍。几十本平装书杂乱地堆放在书桌上,她必须把它们推到一边才能找到他那些笔记本,上面记录了他近几个月来犯的错误:他往咖啡里倒盐,往汤里撒糖;有一次电话销售员就打了一个电话,他竟然同意订阅五年的《枪支弹药》和《大都会》杂志;有一天他还把钱包塞到冰箱里,真是给“现金”(原文为“cold,?hard? cash”)添加了全新的意义,事后被她发现时,他开玩笑说是“又冷又硬的现金”。但是笔记中并没有提到燕。庆夫人犹豫片刻后,在最近的一条记录下写道:“今天我把妻子的名字叫成了‘燕’。”她小心翼翼地模仿着教授的花体字,假装她的所作所为都是为教授好。“绝不能再犯这种错误了。”

第二天早上,教授伸着咖啡杯说:“燕,请把糖递给我。”过了一天,她正在浴室给他修剪头发时,他问道:“燕,今晚有什么电视节目?”在接下来的几周,他仍然反复用另一个女人的名字称呼她,这让她每天都在琢磨这个女人是谁。也许燕是他儿时的暗恋对象,或是他在马赛读研究生时的同学,甚至是他在西贡的另一位妻子,他从学校回家的路上去看她,但他却告诉妻子他在学校办公室度过了那些漫长的傍晚时光,一直在批改学生的试卷。她把每一次叫错名字的情况都记录在笔记本上,但第二天早上读到她伪造的笔记时,教授总是毫无反应,没过多久又继续称呼她为“燕”。要是再听到那个名字的话,她觉得自己很可能会放声大哭。

不知为何,虽然教授提到过他们以前一起做的许多事情,有些她都记不清了,但他却从未提起海上的那段日子。越听他讲,她就越担心是自己的记忆在慢慢消退。或许他们的确去过中央高地的茶园,坐在阳台上的藤椅里品尝榴莲果味的冰激凌。也许他们真的在西贡动物园给温顺的鹿喂过竹笋?或者在滨城市场时,他们确实打跑了一个偷偷靠近他们的扒手,那个脏兮兮的、村庄已被炸毁的难民?

春去夏来,她接到的电话越来越少,最后索性关掉了电话铃声,这样教授也不用接电话了。她这样做是害怕有人打电话找她时,他会来一句:“找谁?”她更担心他会跟他们的朋友或子女提起燕。她对从慕尼黑打来电话的女儿说“你父亲现在身体不太好”,但没有讲得很详细。有什么情况她更愿意跟永说,她知道无论她说什么,永都会用电子邮件转达给其他孩子。永给她的语音留言里总能听到油锅的嘶嘶声、新闻频道的喋喋不休或是汽车的鸣笛声。他只有很少的情况下才会用手机给她打电话。她很爱自己的儿子,但她承认自己并不怎么喜欢他,她对自己的这种念头很恼火。但有一次她给儿子回电话时,他的回应又坚定了她的这个念头。他问道:“你决定好了没?到底要不要辞职?”

“我再告诉你最后一遍,”她把电话线紧紧地缠在食指上,“我绝对不会辞职。”

挂掉电话后,她继续去忙自己的任务——更换教授昨晚尿湿的床单。睡眠不足使她头痛不已,太多的家务活让她背部酸痛,她的脖子因过度焦虑处于紧绷的状态。该就寝了,她却无法入睡,因为她一直在听教授讲话:在马赛的地下室生活时,他住在蜿蜒而狭窄的勒帕尼耶街上,强劲的密史脱拉风(指法国南部从北沿着下罗纳河谷吹过的一种干冷强风)会把他从街道的一边吹到对面去?;学生考试时,数百支钢笔划在纸上的声音具有催眠的作用。在他滔滔不绝之际,她端详着屋外的街灯映入卧室的微光,想起了在中国南海上漂流时,月光是那么的明亮,她在午夜都能看清孩子们脸上惊恐的表情。她数着外面经过的汽车,聆听着发动机的声音,希望能尽快入睡。这时教授在黑暗中摸了摸她的手。“如果你闭上眼睛,”他轻柔地说,“也许能听到大海的声音。”

庆夫人闭上了眼睛。

九月转瞬即逝。十月过后圣塔安娜风从山区刮向东部,像高速上的车流一般威猛,摧折了她种在花棚边陶瓷盆里的埃及纸莎草的茎秆。她不放心教授下午独自散步,于是悄悄地跟着他,与他保持几米的距离。风太大,她抓紧了头顶上的帽子。要是圣塔安娜风稍有平息,他们就会一起在露台上看书。近几个月来,教授看书开始喜欢大声念出来,而且慢吞吞的。似乎每过一天,他念书的声音就越大,语速也越迟缓。十一月的一天下午,他读到句子的一半时突然停了下来,然后半天都没有声音,慌得庆夫人赶紧放下了手中那本陶琼最新出版的小说。

“怎么了?”她把书合上了。

“这句话我都读了五分钟了。”教授盯着书页说。当他抬起头时,她看到他眼中含着泪水。“我的大脑在渐渐失去功能,是吗?”

从那以后,她一有空就会给他读学术方面的书,尽管她对学术话题毫无兴趣。她读着读着就会停下来,因为教授随时会背书似的回想起过去的事情来:第一次和她父亲见面,他惴惴不安,而那时她在厨房等着被介绍给他;婚礼当天,炎热的天气和紧绷的领结差点让他昏倒;三年前他们回到西贡,想看一下他们在潘清简街的老房子,但一开始没有找到,因为街道名已变成了奠边府街。政权更替后,西贡也改名了,但他们不習惯称此地为“胡志明市”。将他们从宾馆送到老房子的司机很年轻,他不知道这个城市曾经叫西贡。

他们在离老房子还有两户人家远的地方停了下来,但没有下出租车。看到老房子后,她和教授悲愤不已,一想到这帮陌生人把他们的房子打理得如此破落,就不由得怒火中烧。季风时节的雨水沿着阳台上的金属栅栏冲刷而下,墙壁上留下的一道道锈迹在孤零零的街灯映照下,仿佛斑斑的泪痕。出租车的雨刷在挡风玻璃上嘎吱作响,这时一位上夜班的按摩师骑自行车经过,他手里摇着一个装满石子的玻璃瓶宣示着他的到来。

“你曾对我说这是世界上最孤独的声音。”教授说。

教授说这句话时,她正在给他朗读戴高乐的传记,她的手指正按着刚读过的那个单词。她不愿意回想早已失去的家园,也不记得说过这句话。“雨刷声还是玻璃瓶声?”她问道。

“瓶子声。”

“当时感觉确实是那样,”她撒谎说,“我好多年都没听到这个声音了。”

“但我们以前经常听到。在达拉的时候。”教授摘下眼镜,用手帕擦了擦。有一次他去达拉山区的度假村开会,那时她怀孕了,留在西贡。“傍晚时你总想在户外吃冰激凌,”教授继续说,“但是燕,在热带地区吃冰激凌可不容易。你都来不及细细品味。除非你在室内,开着空调。”

“但奶制品会让你消化不良的。”

“如果把冰激凌放到碗里吃,它立刻就会化成汤。如果放到蛋筒里吃,它会融化,流得满手都是。”他转头冲她微笑着,她看到了他眼角处有糖豆般大小的黏稠物。“燕,你那时很喜欢吃红糖甜筒。你还硬要我拿着,这样你的手就不会变得黏糊糊了。”

一阵微风吹过,九重葛沙沙作响,这或许是圣塔安娜风再度降临的前兆。“那不是我的名字。不管她是谁,就算真有这个人,也肯定不是我。”她说这话时教授吃惊地张大了嘴巴,她也被自己的声音吓到了。

“哦?”教授慢慢地合上嘴,戴上了眼镜。“你不叫燕?”

“不叫。”她说。

“那你叫什么?”

她对这个问题毫无准备,她一直烦恼的是丈夫老叫错她的名字。他们很少用大名称呼对方,更喜欢亲昵地称呼他为“安”,称呼她为“嗯”,在孩子面前他们则是“爸”和“妈”。只有朋友、家人和上司叫她,或是向新认识的人介绍自己时(在某种意义上,她此刻就在介绍自己),她才会听到自己的名字。

“我叫莎,”她说,“我是你的妻子。”

“好的。”教授舔了舔嘴唇,拿出了笔记本。

那天晚上他们上床就寝后,她听到了他均匀的呼吸声。她打开台灯,隔着他的身子伸手够到了架在闹钟旁的笔记本。他的字严重退化,潦草不堪,她要看两遍才能看清,她翻到有折角的那一页,跟着飞天遁地的笔迹读到页面的底部时,终于破解出以下的内容:病情加重。今天她非让我用另外一个名字叫她。必须把她看紧了——她舔了一下手指,把本子捻到下一页——她可能不知道自己是谁了。她猛然合上了笔记本,只听啪的一声,但教授在床那边蜷成一团,仍然没有动静。汗液和硫黄的味道从被单下散发出来。如果没有轻微的呼吸声和身体散发的热量,他看上去像死了一样,有那么一刻她真希望他死了,但这一刻像幻觉一样转瞬即逝。

天黑后她才回到家中。刚迈进前门的那一刻,就闻到了煤气味。炉灶上放着水壶,但没有点火。她的步伐和脉搏顿时加速,犹如从走路顷刻进入了冲刺状态。她关了煤气,随后发现通往露台的玻璃门微微露了道缝,她临走前明明是关上了的。她从厨房的抽屉里拿起一支又长又沉的手电筒,慢慢地走近玻璃门,手中握着颇有分量的铝筒让她感到宽心多了。但是当手电光掠过露台照在花园里时,她只看到了柿子树和光闪闪的红辣椒。

在走廊上,她看到了从教授书房里散逸出来的灯光。她从门框边上往里窥探,发现教授正背对门站着,脚下就是她的那箱书,他的脸则朝着一个书架,那是专门给她放书的,上面摆着这些年来他送给她的杂志和书籍。教授跪了下来,从箱子里拿出一本书,然后起身把书放到书架上。他不停地重复这个动作,一次放一本。《隐藏的大溪地和法属波利尼西亚》。弗罗默的?《夏威夷》。《国家地理旅行者:加勒比海》。每拿一本书,他都会小声嘀咕,她听不清他说什么,那样子像是在读书脊上的书名。《希腊的主要岛屿》。《耶路撒冷与圣地》。《世界文化:日本》。《意大利浪漫指南》。他抚摸每本书的封面时,都小心翼翼,非常轻柔,她意识到——这并非她第一次意识到——她不是他一生挚爱的人。

教授把最后一本书上完架才转过身子。他看到她时的面部表情就是他四十年前和她初次见面时的样子。那天她走进父亲家的客厅时,就见过他这个样子:他急得脸色发白,眼睛满怀期待地眨动着。“你是谁?”他叫喊道,同时手已经抬起,作势要防备袭击。她的心跳开始加速,呼吸也变得沉重起来。她咽了下口水,发现口里是干的,但手掌心却有点潮湿。她突然意识到这种强烈的感觉就是她第一次见到他时的感觉,当时他穿的白色亚麻西装因为天气潮湿弄得皱巴巴的,他手里的草帽贴靠在大腿上。

“是我呀,”她说,“我是燕。”

“哦。”教授说,他的手放下了。他重重地坐在扶手椅上,牛津皮鞋上沾满了泥巴。她踩着地毯走向书架时,他的眼睛半睁半闭地跟随着她,样子很疲惫。她正要拿起书架上的《巴黎小街》准备夜读时,发现他身子往后倒在椅子上,眼睛已经闭上了。很明显,他再也无法去任何地方旅游了。她也一样。旅游指南再也用不着了,她还决定从此再也不看自助书籍和生活小技能指南。然后她的目光落在了那本短篇小说上,书脊窄窄的,书都还没有打开过。

一个短篇小说,她想,也就足够了。

她挨着他在地毯上坐下,却发现那幅油画恰好在她身旁。画上女人的眼睛长在一边脸上,她背转身子不再看画,心想明天一定要给它换个新画框。她打开了书,她能感觉到背后那个女人的目光越过她的肩膀在看她的名字,也就是教授用精准的笔法在作家名字下面写下的那个名字。她不知道自己究竟懂不懂爱。或许懂得不算多吧,但是也足够了,她至少知道她现在愿意为他做的事,明天她还会去做,后天也会,大后天也一样。从一开始起,她就要大声朗读。她会用从容而平稳的气息一直读下去,直到最后。她会很用心地读,仿佛每个字都很重要,要逐页地读,逐字地读。

阮清越是一名在美国长大的越南裔作家,也是当今美国文坛颇具影响力的一名年轻作家。他写作的内容大多关注越战、越战难民以及难民来到美国之后与当地社区的来往。他的长篇小说《同情者》获得了2016年的普利策小说奖。阮清越虽在美国长大,但他的文风仍保留了亚洲式的含蓄,本文中他将临近退休的女性心理拿捏得恰到好处。他塑造的并不是刻板印象中的中年亚洲女性或男性,而是更加复杂的、有血有肉的角色。他们由自己独特的背景和经历塑造,在符合人物发展的一般逻辑之外,还有许多给人惊喜的独特之处。

作者细腻的文字如同一根根细线,密密地织成一张网,不经意间就把读者也卷入这一家人的生活。原本你以为是寻常的温情小品,记录慢性病对一家人的影响,却没想到它一层之下还有一层,一个故事让人读出了许许多多滋味。有女性的自我实现,有对爱情的探讨,有两代人的冲突,有对战争的反思,还有少数族裔移民融入主流社会的艰难。作为故事主角的庆夫人,她首先被外界赋予的身份层层包裹,她是妻子、母亲、图书管理员,但随着故事的展开,我们逐渐了解到她在身份和标签之外是一个怎样的人,有怎样的梦想,而她的梦想长久以來只能在时局和生活的重重压力下艰难存活。而丈夫的病症,这最后一层压力,注定要与她相伴余生。

一点巧妙的设置是,女主角在全文中的大部分时候都叫做“庆夫人”,她自己的姓氏和名字隐藏在阴影中,随着她自主想法和行动的发生,我们了解了她的真名叫什么,因此在结尾处她主动选择了另一个名字的情节设置则更令人心碎。这是她的决心、付出和爱意。

文/ Vicky