不能忘却的镜头

——记著名电影导演李前宽

文/赵凤兰

我跟李前宽、肖桂云导演伉俪相识于2018 年9 月在北戴河举办的“人民与英雄——中国主旋律创作的初心和使命”文艺峰会上,作为主办方特邀嘉宾之一,我恰巧与他们夫妻二人同分到第一会场的电影组,共同对谈“中国的主旋律电影发展之路及当代电影的原创问题”。在会谈间隙,我看见李前宽导演一直低头在纸上勾画着什么,时不时冲着不远处饰演电影《张思德》的吴军看上两眼,又匆匆埋头继续勾画。凑近一看,原来李导正偷偷给吴军画速写呢!短短几分钟后,一幅“神形毕肖”的吴军速写图便呼之欲出,人物的神韵和特征瞬间被勾勒得栩栩如生。末了,吴军欣喜地拿着自己的肖像与李导合影留念。我想,李导正是用这样的眼力和心力在大银幕上勾勒毛泽东和蒋介石的吧!

著名导演李前宽和夫人肖桂云

李前宽和夫人肖桂云走红毯

出于记者职业本能的洞察力,在随后几天的行程里,我一直密切注视着这对导演伉俪在各种场合的言谈举止,觉得这对影坛佳偶可谓珠联璧合的“绝配”。无论是工作上还是生活上,他们始终是相伴偕行、同坐同游、形影不离,不仅有着共同的志趣和追求,在体态、气度乃至精神面貌上,也高度契合。由于双方对彼此的思想和生活熟悉到无以复加,每次座谈会发言或面对记者采访,当李前宽说出上半句话时,肖桂云总能准确猜到并接出下半句。然而,肖桂云并不是一个爱抢丈夫风头的女人,她有一种大女人的气度,具备辅佐并成就丈夫的能力。那时的李导虽然80 多岁了,但仍神采飞扬、腰杆挺拔、气宇轩昂,他常常头戴礼帽、挺着引路的肚子阔步在前,神情中偶尔透出一股掩饰不住的率性和桀骜,笑起来时又如沐春风,极具亲和力。肖桂云则亦步亦趋紧随身旁,细心周到、鞍前马后地打理丈夫的一切。夫妻二人俨然一对命运共同体,谁也离不开谁。作为影视界的公众人物,最引人注意的还有他们的精致穿搭。每次现身公众场合,两人皆脚下带风,衣品出众,虽然穿着的并非情侣装,但在服装色彩的款式造型和时尚品位上显得和谐又登对,看得出,这种默契穿搭是作为贤内助的肖导一手置办的,而大大咧咧、心中只有电影的李导只是充当“模特”罢了。不过,李导对帽子却情有独钟,身为时尚帽子控,李导的那些帽子造型足以引领“帽界”风尚,他总以不同的服装搭配各式不同的帽子,能将正式的衬衫和西装穿出几分休闲度假风和西部牛仔感,这一装扮与他作为导演兼画家的艺术气质十分吻合;身旁的肖桂云在穿搭上更显华贵和大气,她常以不同的丝巾及配饰点缀各式服饰单品,能将得体的服装穿出韵味和高级感,两人的气质和衣品穿搭完全可以完胜某中老年服装品牌的专业模特。从他们身上,我看到了一种久经岁月磨砺的浪漫与时尚,一种活在自己事业中的达观与积极。那是一种由内而外散发的自信和从容,一种经由电影艺术滋养而出的独特气质。

一

个人外在的风采、气质和面貌往往是内在风度禀赋的折射,为了进一步探寻这对主旋律导演的精神世界和电影世界,我提出在那次会后对李导进行一次访谈。然而,由于彼此忙碌等各种原因,正式的访谈却在半年之后。当我拿着“长枪短炮”赶到位于北京海淀冠城园李导的家时,远远看见肖桂云站在一楼寓所外热情地迎候。走进一间满是书籍、照片和绘画作品的房间,我感到一种迎面扑来的艺术气息。这是一间七十来平方米的独立工作间兼画室,临窗靠墙处是一排古朴简约的黑胡桃木整体书橱,里面密密麻麻挤满了数千本影视、红色历史书籍和杂志画报。数尊金鸡奖、百花奖、华表奖的奖杯和各类影视工艺摆件、字画卷轴错落有致地点缀其间,增加了书橱的人文气息和艺术重量。书橱外层及两侧墙面则陈列着一幅幅定格着时光轨迹的照片。可贵的是,这些照片均是他们拍摄《开国大典》《重庆谈判》《七七事变》等重大历史题材电影时的真实现场,人物的瞬间感和动势很强,没有矫揉造作和摆拍的痕迹,它们用时间见证了什么叫举案齐眉、永结同心。书橱前方是一张铺着白色毛毡的硕大长案,上面摆放着部分书籍画刊和日常绘画用的笔墨纸砚,看得出,这是夫妻二人于银幕之外执笔挥毫、构筑艺术天地的另一处“战场”。案台前的沙发和茶几处则是平日会客交流之地,茶桌上散放着茶壶盖碗和各式刚拆包的零食干果,似乎还弥留着客人刚走时的余温。屋内四壁的墙面上悬挂着多幅装裱好的水墨字画,皆为大气磅礴的水墨山水和绚烂多姿的梅兰花卉,其中一部分字画因无处悬挂而“蔓延”到地板上。房间拐角处叠放着各式礼帽、绅士帽、渔夫帽,堆得像小山一样高,它们曾作为“服装搭配利器”陪伴李导出席各大光影盛宴,此时却静候在那里,等待再次被主人挑选;旁边则悬挂着一杆装饰用的超大毛笔和一把古铜色的将军剑,令人想起他们电影中的“佩剑将军”。

李前宽总跟剧组的人开玩笑:“我有很多老师,我夫人是我的贴身老师!”

2019年,他们迎来了金婚,六十年风雨同舟,相依为命,不论是生活上,还是事业上,他们光影追梦的初心从未动摇。

置身这间夫妻二人相濡以沫共同筑起的文化往事和爱的记忆的房间,我有一种时光倒流的感觉,瞬间进入一种厚重幽远的艺术世界。正在这时,李导推门而入,满面春风地冲我走来,他身着一件红格纹衬衫,外搭灰白色马甲,随性中透着帅气潇洒,稍显发福的体态不仅不显臃肿,反而更显威严挺拔,一款深灰色时尚尖顶帽随意扣在头顶,瞬间将他作为导演艺术家的型男气质拉满。“我拍的题材很严肃,但我本人特不严肃,老长不大,像老顽童,感性,喜形于色,不会装蒜。别人说您都快80 了还那样,我说即便90 我还这样呢!我本色就这样。哈哈!”一见到我,李导谈笑风生地恣意袒露着他的性情,全然不用我费力去观察和揣测。他是个浑身充满活力、直言快语、带感十足的人,立马便将这种积极热情、有感染力的情绪传导给了我,我自然不能木讷,赶紧接过话茬“迎”了上去,试图以一种轻松闲聊的口吻为谈话寻找合适的开场白。“您和肖导同为北京电影学院的校友,后同被分配到长春电影制片厂做同事,又因电影结缘成为导演生涯的终生合作伙伴,可以说既是生活伴侣,又是事业搭档,那平时拍戏时,您俩谁听谁的呢?”李导显然对我“抛”来的这个问题颇感兴趣,他乐呵呵地回答:“我俩讲求艺术民主,谁有理就听谁的,大的原则性创作问题基本能达成共识,小的分歧也常有,通常谁坚持到底谁就是胜利,不过往往我失败得比较多。哈哈!”我继续激将道:“你们称得上是中国电影界合作度最高、合作时间最长的夫妻了,一生共同导演了一二十部电影,听说过去您夫人的名字排在您前面,后来怎么排到您后面去了呢?”果然,这么一问,健谈的李导立马打开了话匣子。“你说得没错,我俩从影60年,结婚51年,在影坛伉俪中,我们已走到金婚了。自20 世纪60 年代以来,我俩就在一起。70 年代初我们正巧赶上国家开始上映第一批故事片的好时候,那时全国就只有四部电影,分别是长影《战洪图》《青松岭》《艳阳天》和上影《火红的年代》,其中长影就占了三部,当时她在《战洪图》里当场记,我在《青松岭》里当场记,场记就相当于导演助理,我们很荣幸跟在老导演身边学习,但我俩正式合作是在80 年代改革开放后。当时长影有个不成文的规矩,新导演在出道前必须与老导演合作至少一部作品,那时肖导已执导了三部电影,两部均独立完成,一部是与老导演合作,已拥有独立导演身份,而我还只是个副导演,没有单飞的可能。于是在拍《佩剑将军》时,她以老导演身份拉着我的手一块儿玩,自然名字也排在我前边,等我有了‘驾驶证’后,她的名字就排在了我后边,成了我的副导演。”李导那藏满发芽种子的话匣子,被我不经意一拨拉,话儿像泉水般汩汩地往外流,几乎没有冷场的可能,我则索性丢开事先准备好的一份提纲,顺着他的话茬兴之所至地畅谈起来。

我们边喝茶边聊天。谈到中国电影的前世今生,他兴奋地手舞足蹈、慷慨激昂;聊到电影的艰难、人生的蹉跎,他又颔首低眉、瞬间泪目。当李导回忆当年考北京电影学院时,自己的小脚母亲赶到车站目送他远去那终生难忘的一幕时,一个充满大将军气度的人,竟伤感得流下了热泪。“我永远忘不了1959年6 月24 日那个下午,当我背着行囊登上电车的那一刹那,我妈深情地看着我,那双期待的眼神永远停留在我的脑海里,成为我日后奋斗的动力。一个人在孩童时期最强大的成长力量是爹妈给的,谁要是不孝顺自己的爹妈,就甭想我跟他交朋友。”李导掷地有声地说着这些话,含泪的双眸透着温情和倔强。我于是迅速将目光移向一旁的肖桂云,发现她也在流泪,不禁暗自感叹这真是珠联璧合、并蒂而生的一对儿,他拍电影,她也拍电影;他画画,她也画画;他流泪时,她也流泪。

看着满屋子的绘画作品,我问李导:“年少曾痴迷于绘画,为何走上了电影之路?画画对您拍电影带来了哪些影响?”李导嘬了一口茶,说道:“我从小既爱画画也爱看电影,当年我被沈阳鲁迅美术学院和北京电影学院同时录取,但电影学院既能学美术又能学电影,所以我毫不犹豫地选择了后者。”说罢他起身从书架上取出一本素描本,向我展示当年拍电影时绘制的各类分镜头脚本图,只见里面有他1971 年画的马克思肖像、毛泽东走上城楼宣布中华人民共和国成立的分镜头,以及其他主旋律影片的概念草图。看来,他从这些随手创作的手绘图里汲取了不少拍摄思路和灵感。“电影和绘画都是视觉造型艺术,那些世界级的大导演,比如黑泽明、爱森斯坦、希区柯克、弗里兹·朗、蒂姆·波顿、詹姆斯·卡梅隆都精通绘画,我国的电影导演凌子风、吴印咸、徐克、张艺谋、尹力、霍建起、冯小刚以及表演艺术家张瑞芳、赵丹也都是学美术的,我则是北京电影学院美术系首创第一班黄埔一期的。电影是一门综合艺术,包含文学、造型、光影、节奏、音乐、建筑等,恰恰我所学的都涉猎了。所有造型艺术都讲究节奏布局、前后高低、远近虚实,电影美术是构成电影造型的重要因素,我自己在现场拿起笔画画分镜头,有利于对镜头语言的理解和掌控。”他坦言,既然电影的艺术综合性很强,导演就要对电影进行综合表达,尤其对剧本不能只做物理反应,而要做化学反应。所谓化学反应就是充分调动镜头语言的张力、想象力和诗情,将剧作中的人物及思想内容变成可供视听和审美的视觉影像,而非严丝合缝、不越雷池的图解剧本。他强调:“导演拍戏要拿出招法,不能按照剧本划豆腐块,如果人家怎么写就怎么拍,那要导演干嘛?”李导用物理反应和化学反应这两个名词一针见血地阐明了导演与剧本的关系。的确,导演作为决定电影灵魂及表现风格的最高统帅,不只是将抽象的文学剧本转化为具象的视听语言的总负责人,还是具备视听叙事和造型表达能力的艺术家。

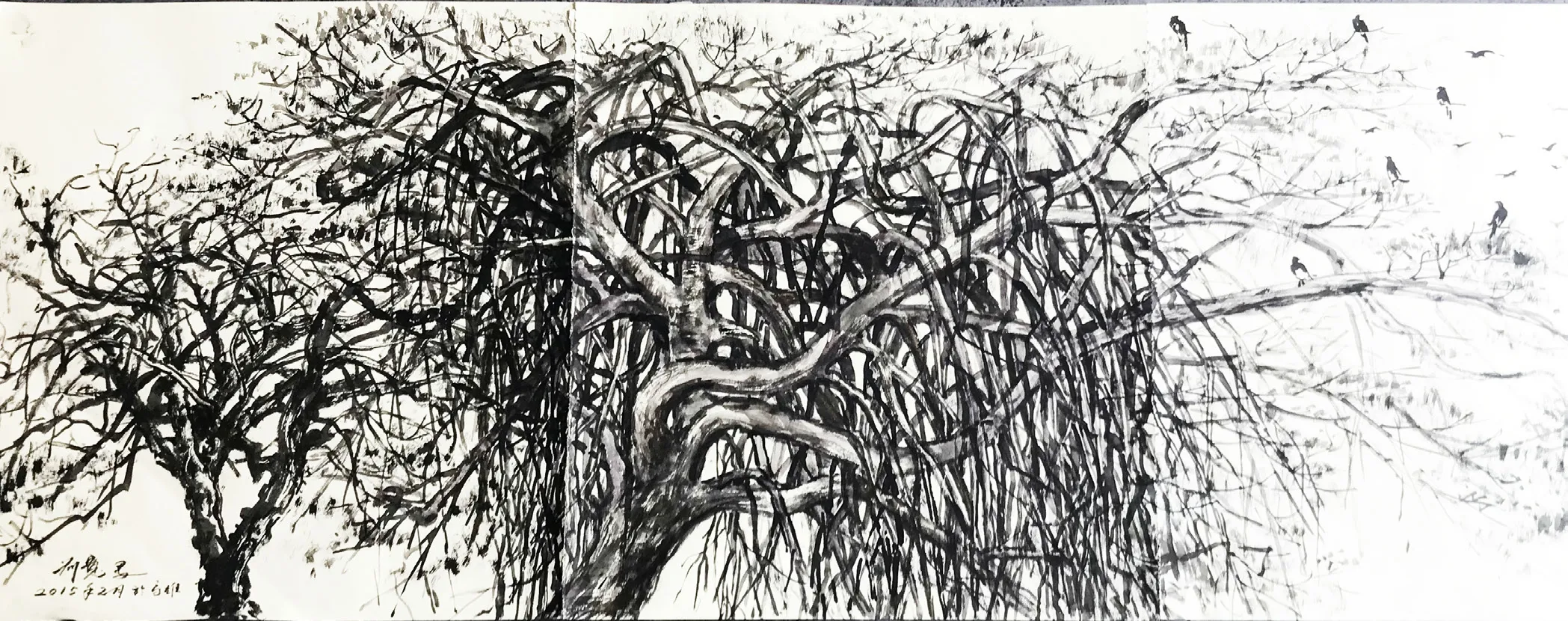

李前宽的国画速写作品

随后,结合李导创作的《开国大典》等主旋律影片,我们又进一步谈到了如何打通“纪实”和“表现”的“任督二脉”,在“史诗”中发掘“诗”的因素等话题。当李导激情满怀地向我讲述如何塑造毛泽东、蒋介石和佩剑将军,并大谈电影艺术要将现实主义与浪漫主义融为一体时,我仿佛看见眼前的他已穿越时空,正身着戎装骑着一匹棕红色的高头大马,高举着长剑,英姿勃发地指挥着千军万马,嘴里还高喊着“冲啊”!是啊!他不同样也是个大将军么?是个能够指挥千军万马的银幕大将军,而且还是个会画画的大将军。会画画使他的电影充满了艺术和史诗气质,写意、留白、气韵、象征这些绘画元素在他的电影里得以淋漓尽现。他和肖桂云是电影界的画家、画坛的导演,两人琴瑟和鸣、比翼齐飞、如影随形。

二

自登门拜谒并访谈后,我显然赢得了这对导演夫妇的信任,彼此通过微信的沟通交流逐渐多了起来。考虑到上次忙于采访,无暇举起相机为其拍照,一个月后,我再次来到李导的工作室。兴许是阅读了我在访谈中对他喜形于色的率性“老顽童”形象的诙谐描述,这次的李导似乎有意按奈住性情,变得不露声色起来。不过装模作样没多久,他又情不自禁地回归到性情本真的模样,不怒自威的表情迅速被明媚爽朗的笑容所取代。那时的李导刚从台湾回来,他兴致勃勃地拿起手边的各种画册和资料,与我分享他与台湾某收藏家的交往和参加各国电影节的轶事,以及夫妻二人被休斯顿国际电影节聘为终身名誉主席的经过。当得知我专程为拍摄他作画而来后,李导指着满屋的绘画作品说:“这屋里的风景和人物全是我画的,植物花卉全是我‘哥们’画的。”李导亲热地称夫人肖桂云为“哥们”,肖导则在一旁静静地为“哥们”牵衣角、倒茶。

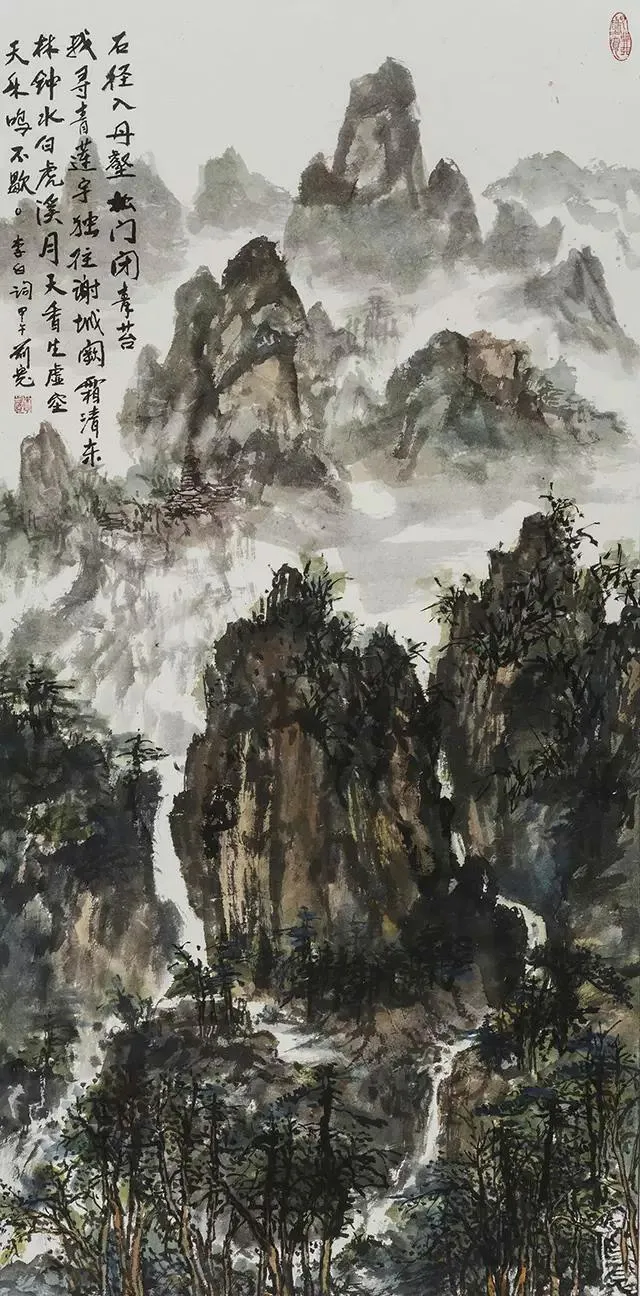

李前宽绘画作品《石径入丹》

随后,李导又热心地向我展示了他绘制的《美国西部影城》的巨幅国画长卷,以及《太行秋色》《新疆胡杨林》《印度海德拉巴老街》《叙利亚大马士革郊外》《纽约曼哈顿》《罗马斗兽场》等淡彩水墨,这些作品的尺幅大多类似于宽银幕电影屏的比例,或浓墨重彩、笔墨苍劲,或枯笔淡墨、虚实相间,给人以大气磅礴、逸气天成的美感。李导告诉我,他平时喜欢画大画,每次出门都要带上大速写本和便携式毛笔,基本上是走到哪儿画到哪儿。拍电影和画画、雕塑一样,要站在一个制高点上,用博大的胸怀和将军的气度处理我们所面对的题材。他举例说,米开朗基罗在创作前,总是凝视着一块大理石,直到他从中看到形体后,就把一切多余的东西都毁掉,让隐藏在那块石头里的东西展露出来,这体现的正是一种审时度势的气度。

谈到艺术创作的胸怀和气度,李导与我分享了他与国画大师李苦禅的一段交往。他说:1974年,我去北京金鱼胡同李苦禅老师家拜访,李老不仅为我画了一幅画相赠,还把他珍藏多年的《松鹰图》拿出来与我分享,我顿时被眼前这幅气势恢宏的艺术佳作所折服,虚心地向李老请教,问这画是从哪儿起笔,又在哪里收笔。坐在破藤椅上的李苦禅喝了一口茶说:“画家画大画,就好比大将军指挥打仗,大将军在山岗上骑一匹高头大马,看着眼前纵横几十里的地盘,顿觉胸中有千军万马,可眼前的地盘却不够摆。画画就应该有大将军的博大气度,那样,你再回头看眼前这纸,就觉得纸太小了,这时‘气’也就来了,气赶笔跑,画里有画,画外还有画,气势博大。”拍电影和李老画《松鹰图》一样,都应用大将军的胸怀去驾驭,以开放性的思维去整体考量宏观布局与微观细节的关系,绝不能小家子气地照猫画虎。想当年拍《佩剑将军》时,我和肖桂云住在9.6 平方米的房间里,就像住在火车卧铺,感觉连空气都不够用,但我们胸中却波涛汹涌、万马奔腾。我们在缝纫机上画分镜头,分出了《佩剑将军》中的千军万马。拍摄时我们调动了15000人,一个师的人做配合,三个县的上万名民工做群众演员;拍《开国大典》则动用了15 万人次的群众演员,请来了130 多个演员参加剧组工作。“我们那个年代拍电影可都是玩真格的啊!没有电脑制作这一说。当艺术家简直太可爱太好玩了,心里想的往往与现实生活存在很大落差,但我们用大将军的气度拍摄我们需要的场景,不惧有多少人。”李导说这话时内心充满自信与豪情,相信在他每一部波澜壮阔的影片背后,都透射着这份面对千军万马依然指挥若定的淡定与从容,这份底气,正是岁月的磨砺和艺术的气度所赋予的。

李前宽47年前(1972年春)创作的油画作品《鲁迅》。

除了水墨山水外,李导还向我隆重介绍了他的一幅大型油画作品,那是一张鲁迅的夜间人物肖像,其风格有点类似于我拍摄的环境人像。画面上的鲁迅处于右侧三分线的位置,他身穿中式长袍,正若有所思地伫立桌前凝视窗外,胸前的右手里夹着一支点燃的香烟,整个画面色调深邃凝重,构图和谐严谨,明暗透视得当,恰到好处地抓住了思想家鲁迅精神世界的某个瞬间。上次我来李导家时,其实就注意到了这幅油画,它由于体积过大而无法上墙,一直立在靠近门口墙面最显眼的位置,想必这幅油画是李导的“镇宅之宝”。果不然,李导说这幅油画是他的“心中所爱”,它创作于1972 年春,那年他才31岁,是在9.6 平方米的“鸟巢”中苦心构思绘制的,至今已过去47 年。谈到这幅画的由来,李导回忆说:“当时电影厂尚未恢复生产,吉林省将举办全省美展,号召业界同仁积极参与,我那时正酝酿着创作一部反映20 世纪30 年代中国‘新木刻运动’的作品。鲁迅作为这一运动的首倡者,曾鼓励青年以木刻版画为民族与时代的进步而战,并积极引荐他看重的德国现代著名女版画家珂勒惠支的木刻作品,《反抗》《母亲》等版画名作正是在这一时期进入中国。同时期,鲁迅还阅读了马克思、恩格斯的《共产党宣言》等著作,夜不能寐,突然我眼前呈现出一幅画面:一个夜深人静的夜晚,鲁迅刚刚读完马克思、恩格斯的著作,内心激动不已。他推开窗,望着深邃夜空中的北斗七星,居然忘记了手指间燃烧的香烟。背景的墙上正是先生推崇的版画《反抗》,此时画面是静态的,但先生的内心却是激情澎湃的。这幅画作当年在长春市工人文化宫展出时有点儿轰动,有人惊讶:‘前宽画得好呀!’可有人说:‘他不会画画才改行学导演的!’《长春》杂志封二曾发表过这幅作品。”我忙打趣地说:“若人人都夸您画得好,那中国就少了一个优秀的导演啰!”李导乐呵呵地笑着,看着他明朗赤诚的笑容,我理解他为何对这幅油画情有独钟,因为它的分量不仅在于他画的是鲁迅,而且因为它的跨度是整整47年,所反映的是艺术家在当时当刻的艺术表现,这是最重要的。在今天看来,它就好比是李导用艺术心灵窖藏的“陈年老酒”,不仅记录和见证了某个时代所发生的事件,沉淀了一个人的生命以及他的命运,更承载了一位年轻艺术家的心史,镌刻下一份青春的记忆。这跟我拍摄人物纪实摄影是一个道理。无论绘画,还是文字、音乐、摄影,都是人们保存记忆和情感的方式。它所传达的瞬间是如此珍贵,除非人类发明时光机,否则历史将不会重现。想到这儿,我连忙用相机定格下李导和他这幅画作的珍贵影像。后来在我的引荐下,这幅油画发表于《中国文艺评论》杂志2019 年第8 期的封二,取名为《遥远的星光》。

李前宽在画室作画。

欣赏完画作,自然少不了要现场领略一下李导笔下的国风艺术。这时,李导走到书橱旁的长案前,像往常一样熟练地摊开一张硕大的宣纸,拿起一只饱蘸墨汁的毛笔凝神静气地描画起来。随着纸上的墨迹像滩涂般一点一滴、层叠错落地晕染而下,我眼前那个戴着墨镜拿着喇叭叱咤片场的李导不见了,取而代之的是带有几分个性和狭气的画家形象。只见他下笔果断流畅,毫不含糊,或提或按,或粗或细,或浓或淡,或干或湿,酣畅淋漓,一气呵成,不一会儿,一张初见雏形的水墨山水图便跃然纸上。我连忙举起相机和手机“推拉摇移”地拍摄起来。那一刻,整间屋子静悄悄的,李导全神贯注地作着画,我举着手机扎着马步像练气功一样在那儿拍摄运镜,肖导则坐在一旁的沙发上边刷手机边煮茶,屋内就只能听见噗嗤噗嗤茶水沸腾的声音。我一会儿将镜头从李导的脸上摇到他作画的手上,一会儿又将镜头从画作拉出摇至画室全景,一会儿站到李导身后利用过肩镜头拍摄对面的肖导,一会儿变换角度对人物面部予以特写,一会儿调整景别来一组画作局部推拉,为了交代环境,最后我对整间屋子进行了一个360 度的全景扫描,整个拍摄过程持续了十几分钟。我心想,这二位可是调动大电影机在片场掌镜,指挥千军万马的大导演啊!我今天拿个小手机在这煞有介事地拍摄他们,这算怎么一回事呢?果不然,李导搁下画笔,一屁股坐回沙发上问道:“你刚才举着手机忙乎半天,拍的视频准备拿到哪儿去播啊?”我说:“留个资料或者编辑个短视频放在微信公众号里播。”李导微笑着点了点头,说:“你写的文章很有灵气和想象力啊!”我忙说:“谢谢李导的首肯,除了写文章外我还摄影,以后要多向您们学习,进一步保持高敏感,提升洞察力和感受力。”李导哈哈一笑,随后冲我举起手机,指着一张小女孩的照片说:“这是我的小外孙女,刚四岁,可好玩了!”……在喝茶聊天之际,我又举起相机为他抓拍了几张肖像照,但由于此时的李导是一副应酬的表情,加之屋内光线太暗,我离被摄者太近,拍摄效果不算太理想,只有一张他边说话边轻咬眼镜腿的照片略有“言外之意”,似乎捕捉了几分他身上的导演气质和神韵。可见,摄影看似简单,其实很难,想在百分之一秒的刹那捕捉一个人的真实本质和内涵谈何容易。按下快门,谁都可以,但通过人物和肖像观察我们的时代,捕捉无法言说的情感,却是一辈子的功课。

李前宽在给赵凤兰画速写。

然而,在快速抓取人物精神特质这方面,李导却让我见识了他的功力,那就是即兴为人肖像的本领,既然上次已在北戴河的会议上见识过,这次自然不容错过。我掏出随身携带的签名本,请李导为我画一幅速写,他欣然允诺,全然不像有些艺术家那样拿捏着范儿,这种赠人玫瑰手留余香的大气豪爽令我受宠若惊。李导示意我坐在沙发对面,眼睛看向一边,脸颊稍微右侧,而后拿起中性笔细心勾勒起来,此时的房间再度陷入沉寂,只能隐约听见笔摩挲纸面的沙沙声,我连忙招呼一旁的肖导用她的手机拍张照片,记录下这一珍贵瞬间。短短五六分钟的时间,我的人物肖像便速写完成。定睛一看,第一反应是把我画得比本人好看,整个人物呈45 度侧颜,笔触干净利落,线条灵动流畅,五官充满神韵,于清丽中透着几分自信与知性。李导对这幅速写也相当满意,他将画举过眉梢,冲我天真地笑着,神情中透出满满的自足和喜悦,那是一种与年纪极不相符的纯粹,一种不被时间和世事所侵蚀的向善向真。“搞艺术简直太可爱太好玩了”,正如李导所言。艺术家就像魔法师一样,总能瞬间抓住特征提纯人物精神,定格须臾之间微妙的灵性之光,将皮相之下被遮蔽的现实和情感予以敞明,不断给凡俗的生活创造无穷的情怀、乐趣和惊喜。那一刻,我沉浸在享受艺术的小确幸中,把生活中一些鸡零狗碎的烦心事全忘掉了。我欣喜地捧起画作与李导合影留念,李导也以洒脱遒劲的笔触在画末写道:“文静、自信、智慧的年青文艺家 为赵凤兰同志速写二〇一九年五月三日 李前宽”。至今,那个镜头一直留存在我的记忆深处。

李前宽 肖桂云在中国美术馆“大师讲大美”艺术沙龙上讲座。赵凤兰摄

李前宽绘制的人物速写。

三

从那以后,我和肖导成了忘年交,经常通过手机微信交流互动。有一次我还跟他们夫妻俩一起到双安商场附近吃饭,并到对面的华星国际影城去看电影。在我眼中,生活中的李导显然有点北方男人的大男子主义,他除了操心他热爱的电影、绘画和那些从世界各国淘回来的帽子,其他家务活儿基本上很少插手,全由夫人兼搭档兼助理兼秘书兼跑堂兼哥们的肖导全权处理。肖导买单、烧水、泡茶,里里外外忙前忙后料理李导,甘之若饴。有时,我甚至觉得肖导有些太惯着李导了,她用一种传统女性的体贴入微,把丈夫伺候得衣来伸手饭来张口,作为晚辈的我是无论如何做不到像她那样无微不至的。长此以往,李导便如那英歌中所唱的“就这样被你征服”,虽然在银幕上指挥千军万马,但在生活中对肖导言听计从、尊重有加。我想,作为一个能导男人戏的女人,一个把丈夫培养成大导演的女人,肖导必定有她的过人之处。

有几次我给肖导发微信说想再去看看他们,顺便再拍些照片,肖导回复说他们在台湾。我纳闷,为什么老去台湾呢?还以为他们在那边有什么亲戚或电影业务往来,哪知那时的李导生命已进入倒计时,频繁前往台湾只是为了治病。时不时地,肖导也与我分享他们在各类电影活动颁奖仪式上的合影,只见照片上的李导笑容慈爱,眼皮虽有些耷拉,但眼珠却炯炯有神,头顶的小尖帽愈发俏皮和个性了,犹如一片荷叶盖在头顶,身边与他们同框的全是谢飞、陶玉玲等电影界的名角大腕。有时,肖导也给我发一些他们在嘉峪关胡杨林合影的照片,由于渐渐熟悉了,我也时常以摄影的眼光观赏并评论几句:“这张胡杨林的秋色很美,主体在背景中的布局选择得当,就是人物面部处于阴暗处,要是树缝隙那束光把脸部照亮就更好。”“那张光影很好,如果拍摄者能换个角度往右侧站站,避免画面里人的脑袋顶着树就好啦!”肖导回复说:“这都是业余人士拍的,拍完就走,没那么讲究。” “哈!又去那里写生去了吧!多好的风景和模特啊!”

李前宽和夫人肖桂云在《开国大典》看片会现场。

李前宽与肖桂云联合摄制的经典电影《开国大典》海报。

李前宽与肖桂云联合执导的传记电影《星海》海报。

那年国庆节前夕,正值新中国成立70 周年,李导、肖导的修复片《开国大典》在万达CBD 影城播出,肖导说给我留了座,让我带朋友前去观摩,还问我是否能穿39 码的鞋,想带双高跟鞋给我,我说太大了穿不了,像我这样的南方小个儿只能穿35、36 码的鞋,并感谢她的好意。看片会当天,我带了几个朋友来到现场,只见影厅里已坐满了观众,巨幕超清数字大屏上是一张当年毛泽东在天安门城楼上举行开国大典的黑白照片,一面鲜艳的红旗呈对角线构图点缀着画面,上面写着“经典插上科技翅膀4K 新版开国大典看片会”。影片放映前,李导在现场动情地说:“早在1989年,《开国大典》在新中国成立40 周年上映,曾引起观影热潮。这一晃过去了30年,如今,看着她借助全新4K 修复技术以崭新的面貌重生,我的心情非常激动!一个时代要留下一个时代的作品,这部作品就是我们那个年代的人思想、情感的结晶。作为导演,我觉得影片的表演在整体上是松弛的,每个演员都处在历史的规定情境之中,都保持着那个年代人的所特有的精神风貌和气质,而不是提着气演的,特别是毛泽东的扮演者古月的表演,当年是一个镜头一个镜头‘把’着过来的。音乐作为修复的一部分,现在听起来依然百感交集。作曲家施万春当年在写这些曲子时,泪水打湿在琴键上,我听着也是泪流满面。一个艺术家只有跟人民联系在一起时,他的情感才会迸发出如此强大的力量。”他表示,30 年前《开国大典》中黑白资料片与拍摄部分的衔接有点生硬,如今“4K 修复技术”呈现出更协调、更真实、更震撼的视听效果,让老电影焕发出崭新的艺术魅力。回忆30 年前拍摄《开国大典》的创作过程,肖导也感慨地说:“当年很多人不看好我们拍摄这部影片,认为拍完了就砸了,从此将一蹶不振,但我们觉得这是历史赋予的一项艰巨的挑战,机会不容错过。为此宁可不要奖金,卖不出多少拷贝,也要全力以赴、不计后果地把影片拍好。拍摄期间,我们一天当两三天用,白天黑夜连轴转,节假日无休,所有人都是拼命三郎。由于高度紧张,前宽在拍片期间一直在拉肚子,影片拍完后,他拉肚子的毛病也不治自愈。正是剧组上下齐心协力、发愤图强,把所有集体智慧都贡献在这部影片里,才有了影片所呈现出的历史格局和风貌。”谈到剧组老艺术家如今的现状,肖导哽咽地说:“这部影片中的许多艺术家都谢世了,编剧张笑天、张天民,摄影师、美术师、制片主任‘走’了,毛泽东的扮演者古月、蒋介石的扮演者孙飞虎等许多老艺术家也都离开了我们,今天看到这么多观众还在欣赏他们的创作和表演,我特别怀念和感激他们。”听着李导、肖导发自肺腑的感言,看着他们忙前忙后,喜极而泣又略带潮红的面庞,我感慨万千,感觉他们也像这部老电影一样焕发着青春和光彩。可以想象,在过去科技特效不甚发达的年代,老艺术家们用土办法、笨办法和淳朴扎实的表演同样拍出了波澜壮阔的战争史诗,收到良好的艺术效果,其中的艰辛可想而知。如今,科技赋能使电影工业快速腾飞,但许多电影却少了些许情义,艺术的智性和灵性也逐渐消失在自己创造的文明里,这种现象不能不引人深思。可见,对于艺术创作而言,艺术家的热情和态度至关重要。任何时代的艺术品其实都是自己时代的孩子,每一部作品也都是艺术家的孩子,《开国大典》就是李导、肖导用艺术初心和青春孕育出的最珍贵的孩子。

李前宽骑马漫步戈壁沙漠。

后来通过网络,我经常看到他们夫妻伉俪出席各大电影活动的身影,还多次在各个场合相遇。有一次我到中国美术馆去看展览,突然听到一个熟悉的声音传入耳畔,循声望去,原来夫妻二人正应邀在中国美术馆举办的“大师讲大美”系列艺术沙龙上做讲座,那一期的主题是“大美情怀与电影品格”。作为主讲嘉宾,李导和肖导当天都身着正装,穿得颇为“主旋律”,正襟危坐地在台上与主持人对话,台下则坐满了聚精会神的听众。我迅速从人缝里挤到前排聆听他们讲话,李导、肖导很快发现了我,在台上冲我微笑点头,我连忙向他们挥了挥手。2020 年春节前夕,在中国文联举办的“百花迎春”晚会上,我再次遇到李导和肖导,他们正与电影界的老艺术家们谈笑风生地围坐一起,我连忙迎上前去打了个招呼,便自顾自地忙开了。“兰儿,过来,给我和陶玉玲拍张照吧!”我听到肖导在叫我,回头一看,只见她和陶玉玲挽在一起,正笑盈盈地冲我招手,我连忙走上前去冲她俩举起相机。只见镜头里这两位老艺术家都身着明艳的服装,红妆粉面、时尚鲜亮,再加上身上所特有的艺术范的加持,那气质与生活中一些平凡的女性完全不可同日而语。她们年轻时都是大美人,在今天,岁月依然无损于她们的美。当晚回家后,我将照片发给肖导,肖导表示感谢,闲聊时,她感慨地说:“年轻是一个人最大的资本,这是多少钱都买不回的,你好好珍惜青春吧!”现在回想起来,那一晚,是我最后一次见到李导。

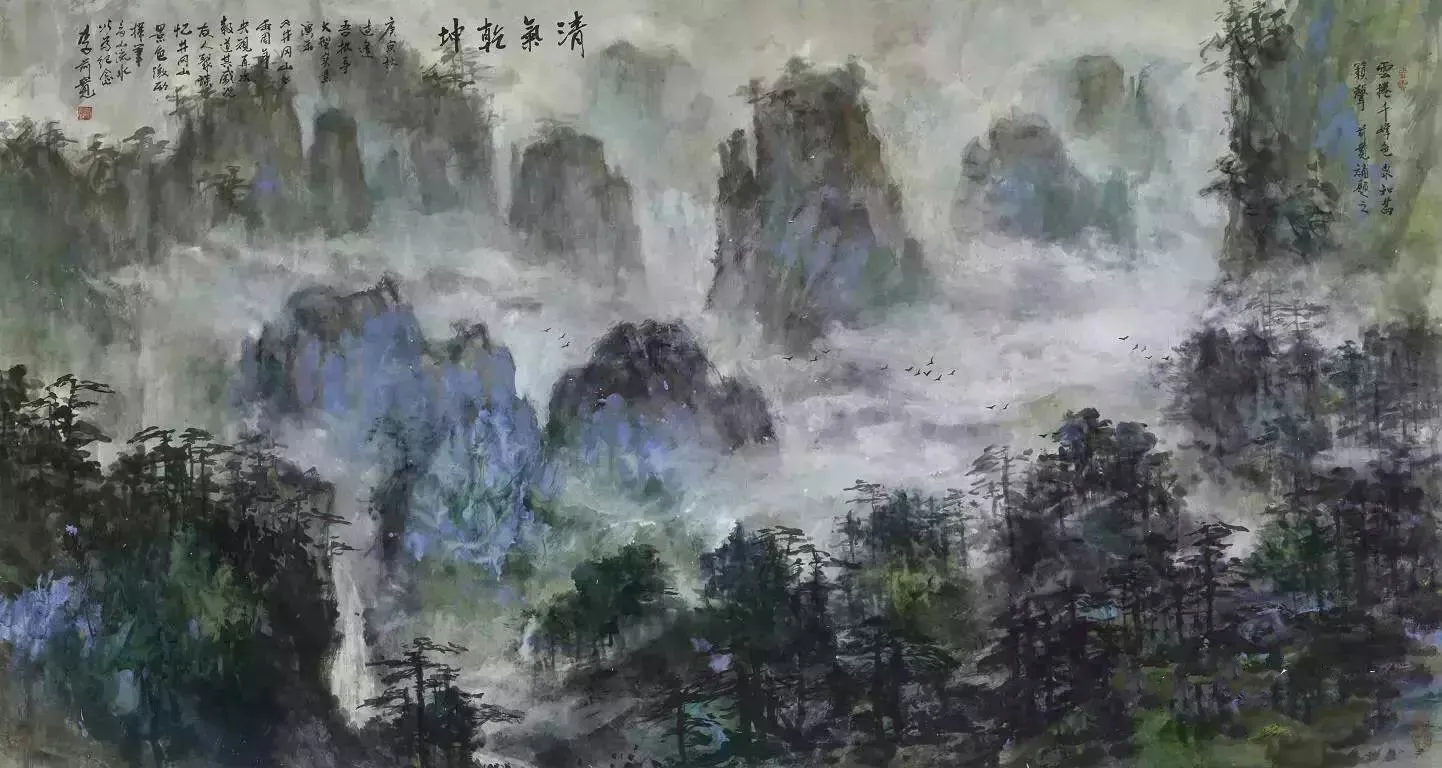

李前宽国画作品《清气乾坤》

“今年是我和你肖导从影一个甲子60年,也是金婚51年,我们还想搞个作品研讨会,回顾和纪念一下我们的电影生涯……”在这篇追忆文章即将搁笔之际,我耳边不时响起李导说的这些话。如今事业未竟,斯人远去。作为晚辈,我只能默默怀念与祈福,并将与他交往所感应到的吉光片羽用文字和摄影的方式留下,忠实记录下与之共情的生命体验与艺术感悟。倘若我的切身感受和真诚书写能让人们看到他们艺术人生的另一面,从而反观自身,唤醒深藏在心底里的生活方式和生存理念,同时为这个时代社会的人文风貌和历史文脉留下点精神印记,就算是我最大的欣慰了。