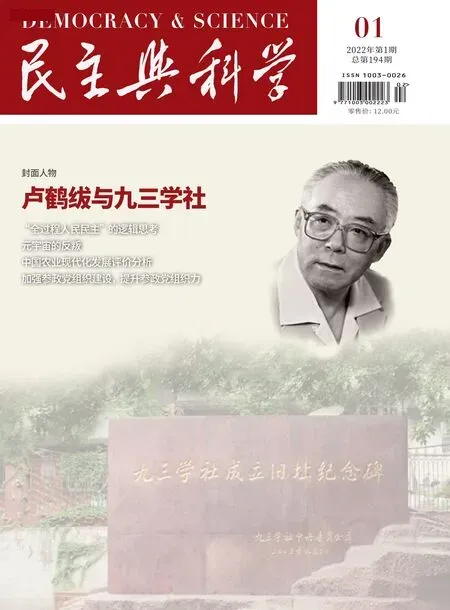

卢鹤绂与九三学社

张晓鹏

卢鹤绂

卢鹤绂(1914—1997),中国著名核物理学家,“中国核能之父”,中国科学院院士,九三学社社员,九三学社上海市委原副主委

对于卢鹤绂来说,爱国就如生命中的血液,是一种不可或缺的元素;民主是渗透到骨子里的一种基本素养;而科学精神在他身上更是展现得淋漓尽致,完美贯穿于生活的每一个方面。

“中国核能之父”卢鹤绂是九三学社践行爱国、民主、科学精神的杰出代表。他多才多艺,一生故事很多,非常精彩。本文在简要介绍卢鹤绂加入九三学社之前情况的基础上,主要以其本人所撰《我与“九三”有缘》[1]为线索,叙述卢鹤绂作为“九三人”的事迹。

一

卢鹤绂,字合夫,祖籍山东掖县,1914年6月7日出生于辽宁沈阳一个知识分子家庭。其父卢景贵是中国20世纪早期公派赴美留学生,交通机械专家,与张学良熟稔;其母崔可言曾东渡日本,和秋瑾同在东京女子实践学堂公费留学,后从事教育工作。在家庭的熏陶下,天资聪颖的卢鹤绂从小就对自然科学产生了浓厚的兴趣。

卢鹤绂先后在沈阳市省立第二中学和东北大学附属中学度过中学时代。1931年,卢鹤绂随父去天津,在河北省工业学院机电预科学习;次年,以优异成绩考入燕京大学理学院物理系。1936年,他在燕京大学毕业,获理学士学位,同年赴美国明尼苏达大学攻读研究生学位,专攻近代物理和原子物理。1941年,卢鹤绂以题为《新型高强度质谱仪及在分离硼同位素上的应用》的论文获得哲学博士学位。同年,他回到了正在进行着抗战的祖国,先后被中山大学、广西大学、浙江大学等校聘为教授。李政道在浙江大学读书时是他的学生。

1942年,卢鹤绂预言大规模利用原子能的可能性;1945年,研究出“估算铀235原子弹和费米型原子堆的临界体积的简易方法”,并在国际上首先发表,因此被誉为“第一个公开揭露原子弹秘密的人”和“中国核能之父”。

1950年,卢鹤绂发表了《容变黏滞性之唯象理论》一文,提出了容变黏滞性理论,进而首次推出容变弛豫方程,并以此对经典流体动力学方程(纳威尔–斯托克斯方程)进行扩充,以容纳容变黏滞性。此后,在美国《声学会月刊》上发表的《从声现象研究体积黏滞性和压缩性》等系列论文又扩展了原来的工作,引起了国际学术界的重视,弛豫压缩基本方程被誉为“卢鹤绂不可逆性方程”。1951年,联邦德国的《物理学大全》和伯格曼的名著《超声学及其在科学技术上的应用》都引用了这一方程。在此期间,卢鹤绂还继续了对原子核结构的研究。

二

1952年夏,卢鹤绂从浙江大学调往复旦大学任教,不久就经同在复旦大学任教的卢于道介绍加入九三学社。卢于道是九三学社创始人之一,在1946年5月九三学社成立之初被推选为常务监事,1951年后长期担任九三学社上海分社主委。关于加入九三学社的经过,卢鹤绂在《我和“九三”有缘》中有这样的记叙:

1941年秋我从美国学成回国,飞向大后方,投入抗日战争时期的大学教学工作。先在广东坪石国立中山大学理学院物理系任教授。当时正值原子能时代萌芽初期,我感到有责任将铀核分裂释放巨能之事合盘贡献给国人,以期引起应有的注意,乃于1942年4月利用业余时间撰就《重原子核内之潜能及其利用》这一长篇总结性论文,但苦无发表场所。不久,得悉中国科学社已由上海迁到重庆北碚,遂将此文投至重庆,主事者即有卢于道同志。后知抗战时期纸张紧张,经费拮据,《科学》迟至1944年才能用薄毛边纸印刷复刊,因而这篇文章在两年后的1944年《科学》第27卷第二期9至23页上才登出。这是我第一次同九三学社创始人之一卢于道同志交往的事情。

众所周知,1945年8月上旬,美国先后两次在日本投掷原子弹,一弹惊天下,再弹迫寇降。当时我已在贵州湄潭国立浙江大学理学院物理系任教授。国民党当局通过卢于道同志嘱中国科学社专函邀请我撰文介绍关于原子堆和原子弹的详情。但当时弹及堆的大小在美国尚属绝密,不得已只好自行估算(所得结果和后来公布的相合),乃于1946年暑假内完成《原子能与原子弹》一文,第一次在国内阐述原子堆及原子弹的发明经过,并在世界上第一次公开发表弹及堆大小的估算,这后一部分投稿美国物理月刊,经美国原子能委员会审查一年后才给予发表。此文原文经中国科学社在1947年1月份《科学》第29卷第一期13至70页上发表。同时,中国科学社函聘我为《科学》物理编辑(共三人,另两人为严济慈与赵忠尧)。这是我第二次同《科学》领导人之一卢于道同志打交道,并得其鼓励,至今引为幸事。

卢鹤绂在这里提到的这篇在《美国物理月刊》上发表的论文《关于原子弹的物理學》,简要阐明了估算铀235临界质量的方法。这是世界上首次公开发表估算铀235原子弹及费米型链式裂变反应堆的临界体积的简易方法及其全部原理。这一文献后被世界上广泛引用。后来,卢鹤绂到浙江大学任教,并发表了有关流体动力学的一系列论文,引起国际学术界的重视,其中他提出的弛豫压缩基本方程被誉为“卢鹤绂不可逆性方程”。

卢鹤绂在《我和“九三”有缘》中接着说:

1952年秋,高校院系调整时期,奉调同浙江大学部分同志乘坐一列专车来上海,有缘与卢于道同志在复旦大学任教,时相往来,深感欣快。1953年民主党派发展成员,当时复旦大学苏步青教务长先建议我加入民盟,但卢于道同志建议我加入九三,我因感于同卢于道同志多年的交往,欣然申请加入九三。

卢鹤绂是与苏步青一起从浙江大学调到复旦大学来任教的,且是苏步青“先建议”他加入民盟,但卢鹤绂还是听从卢于道的建议加入了九三学社,其中一个原因或许是因为两位卢先生之间更为投缘。而据笔者研究,在加入九三学社之前,卢鹤绂在九三学社内的朋友的确也比民盟的多,这可能也是重要的原因。

卢鹤绂先生在《我和“九三”有缘》中还写道:

50年代,九三学社还是以中高级知识分子为主要成员的中国共产党的友党,主要从事于政治思想改造,通过学习讨论,提高社员的政治思想水平,以期符合祖国社会主义建设的要求,特别是促进完善其本职工作。1953年至1955年在复旦大学九三支社参加了社员以政治学习为主的组织活动。社员有王恒守、江仁寿、陈传璋、王鸣歧、谭其骧、吴斐丹等多人。互相帮助,互相友爱,感到很是亲切。

这里提到的王恒守时任复旦大学物理系教授,是1951年成立的九三学社复旦大学支社第一任主委(时称“总干事”);江仁寿时任复旦大学物理系副系主任,也是他的同事;陈传璋是复旦大学数学系教授,20世纪50年代卢鹤绂和他一起翻译出版米哈林《积分方程及其应用》一书;王鸣岐是生物学家,曾任九三学社复旦大学第二届、第三届支社主委;谭其骧是历史地理学家,曾任九三学社复旦大学第四届、第五届支社主委;吴斐丹是经济学家,曾任九三学社复旦大学第五届支社副主委。卢鹤绂在复旦大学物理系的同事叶蕴理教授和王福山教授(时任系主任)等在20世纪50年代也先后加入九三学社。

三

卢鹤绂在《我和“九三”有缘》中继续写道:

1955年秋,我奉高教部调令,调往北京工作,在北京大学物理研究室任教授。九三组织活动也随之迁到北京大学支社,同王竹溪、赵广增等数人在一起,活动场所一般就在王竹溪家中。在北大期间,我有幸参加了拟制全国长期科学规划工作,并经常进入中南海怀仁堂聆听党中央领导同志作报告。北大物理研究室的工作是突擊培训大学毕业后即从事原子能事业的专门人才,学生有数百人,是从全国各校选调来的四年级高才生。1957年物理研究室奉命整顿,暂停招生,我以突击培训任务完毕为由,向高教部领导表示愿回复旦,从事普通物理教学工作,蒙部批准,调回复旦,于1957年秋回到复旦大学。九三组织关系也就回到复旦支社。旧友重逢,感到高兴。

卢鹤绂在北大(其实不是在北大校内,而是在中国科学院,师生都是从全国几所有名的大学选调而来,这是由中央决策并直接领导的一个为发展我国原子能事业、特别是为制造原子弹而设立的一个强化培训班)担负了2门课的教学任务,而其他教授都只承担1门课。这说明了上级领导对其学识和能力的了解和信任。以后国家嘉奖的11位“两弹一星”元勋,其中7位就是卢鹤绂的学生。卢鹤绂不仅科研水平高,教学方法也特别好。在北大任教期间,卢鹤绂被评为全国少有的一级教授,而且是比较年轻的一位。

卢鹤绂从北大回到复旦后,1957年他被任命为原子核物理教研室主任,参与了原子能系的筹建,并积极参加了创建上海原子核研究所的工作,担任该所副所长兼一室主任。1958年9月,九三学社复旦大学成立第三届支社委员会,他当选为副主委,1961年7月,他继续担任第四届支社委员会副主委。

1958年4月,卢鹤绂在复旦大学召开的一次民主党派成员会上检讨自己说:“以前很欣赏政治与业务分工的说法,自己把教学排第一,个人科学研究排第二,指导论文排第三,而把政治排第四”[2],这一“检讨”虽然有当时的时代背景,但也可以看出,卢鹤绂一直非常重视教学和研究工作。1959年3月,复旦大学曾经组织民主党派教师交流教学工作经验,卢鹤绂在会上发言[3],介绍了他与青年教师共同协作,努力搞好教学工作,并对青年教师进行帮助、培养的情况。同年4月,九三学社复旦大学支社组织社员在上海市西郊公园过组织生活,一面欣赏春色,一面欢畅地谈心,主要讨论了有关提高教学质量、培养研究生等问题。卢鹤绂等认为要提高教学质量,必须使教学和科学研究相结合。[4]关于教学和科学研究相结合的问题,早在1954年卢鹤绂就曾专门撰文[5]指出:“通过科学研究才能提高教学质量这是天经地义地正确的”,“科学研究工作是与教学工作分不开的,是一件事的两方面。”

在这一时期,卢鹤绂对高等学校人才培养工作中的问题给予了高度关注,提出了一些很有前瞻性的意见。1964年,他在一次谈话中说:“现在的专门化分得太细,但是要和用人单位完全对起口来办不到,因为现代科学事业发展很快,你刚对上口,那里新的科学又发展了。所以我主张大学分两段:一段打基础。可以办一些专科,打基础;一部分人学了基本的东西,就出去工作,在工作中继续学习锻炼。要在大学里完全学好了再出去工作是不可能的。这是第一阶段,是进行打基础训练,学的面要广,又相互有联系,要融会贯通;对基本部分要讲得恰到好处,不分专业,一律全读。第二阶段才是学专门化,即使有些参差不齐,也无损于基础。”[6]

1964年,同为复旦大学九三学社社员的卢于道、卢鹤绂、谭其骧三位先生一同当选为全国人大代表,这在当时复旦大学各民主党派组织中是非常醒目的。1978—1993年,卢鹤绂还和九三学社创始人之一、复旦大学教授笪移今一道,连任三届全国政协委员。

四

再看卢鹤绂在《我和“九三”有缘》中的记叙:

进入六十年代,我经常应约到上海外滩15号分社参加政治学习或议论国事。例如:对“双百方针”深入体会,发表拥护意见,见诸报端。及至1966年春,讨论新编京剧《海瑞罢官》的由来,深感当时政治斗争的激烈。其后,“文化大革命”开始,九三学社被迫停止活动,分社社址也充作别用。直至七十年代后期,“文化大革命”结束后,上海九三迁至今址,恢复活动,成立九三学社上海市委员会,我当选为委员。其后在北京出席九三学社全国代表大会,我当选为中央委员。

“文革”期间,和全国一样,九三学社复旦大学基层组织也停止了活动。不过,在私下里,虽然同为受到严重迫害的“牛鬼蛇神”,卢鹤绂和九三学社复旦大学支社的老朋友们还是常有往来[7]。对于“文化大革命”,卢鹤绂心底里是持反对态度的。在横扫“牛鬼蛇神”和打破“四旧”的年代,他对身边人十分愤怒地指出:“这哪里是‘文化大革命’,分明是‘大革文化命”。他还不准他的孩子参加“文化大革命”,而让他们好好读书。[8]

“文革”结束后,卢鹤绂对“四人帮”的倒行逆施进行了深刻的批判。1977年7月,他在复旦大学召开的一次老教师座谈会上指出,由于“四人帮”的干扰破坏,我国科学技术的发展受到了很大损害。1978年12月30日,中共复旦大学党委举行大型座谈会宣布,各民主党派恢复活动[9]。会上宣布,卢鹤绂继续担任九三学社复旦大学支社副主委。因为当时九三学社复旦大学支社主委谭其骧身体欠佳,支社的工作在一个时期内实际上由卢鹤绂主持。

改革开放以后,卢鹤绂在九三学社组织中担负了更重要的职务,发挥了更为积极的作用。1979、1983、1988年,他连续三次当选为九三学社中央委员,后改任九三学社中央参议委员会委员;1980—1992年连续三届当选为九三学社上海分社(市委)副主委,后改任顾问。

1979年8月,九三学社上海分社曾举行座谈会,卢于道主委主持会议,出席的有33名社员。会上专门请卢鹤绂等人介绍了此前不久在庐山召开的中国物理学会年会(杨振宁、林家翘也参加了该年会)的情况。同年10月,九三学社中央在京召开代表大会,卢鹤绂在小组会上发言说:“个人不能脱离社会而存在,一个国家也不能脱离世界而存在,如果你不赶上去,就很难立足于世界之林。”[10]回校后,在向九三学社成员介绍会议情况时,卢鹤绂指出:“现在民主党派不是取消,而是长存;不是缩小,而是扩大;不是可有可无,而是必不可少。”[11]

五

卢鹤绂在《我和“九三”有缘》中还提道:

1979年,我接受美国斯瓦尔斯莫尔大学校长邀请,为1979年至1980年康涅尔尊贵访问教授,1979年秋末被批准偕夫人前往美国就任。1980年接当时上海九三副秘书长王祖骥同志函告,我当选为九三上海市委副主委,1981年夏返回国就职。

卢鹤绂接到美国方面邀请后,马上致电九三学社上海分社,请其反映给中共上海市委统战部,得到出国批准。卢鹤绂在谈到他愿意去美国讲学的原因,首要是“美国教育改变很多,我有责任了解这些,回国后向有关方面建议”,“另外这是送上门来的机会,它可增进两国人民的友谊”。

在卢鹤绂赴美之前,美國驻华大使破例会见了他,并表示,卢鹤绂夫妇去美国后,可以长期定居,而且美国政府还会将其子女接往美国与两位老人共享天伦。在美讲学期间,卢鹤绂大受欢迎。期间,卢鹤绂请人带了一封信给九三学社上海分社,一是针对当时一些有关他不会再回国的流言蜚语,坚定表示他一定会回国的,二是对九三学社办刊问题提出自己的想法。[12]九三学社组织对卢鹤绂十分信任,并在他人不在国内之时选举他为九三学社上海分社副主委。中国科学院对卢鹤绂也高度信任并肯定其科学成就,在他回国之前,1980年12月,他与复旦大学九三学社社员谭其骧、顾翼东一同被遴选为中国科学院学部委员(今称“院士”)。美国政府曾多次设法挽留卢鹤绂,但最后还是被他“回国,开创研究新领域”的爱国精神所感动,尊重了他的回国决定。[13]

回国后,应上海市物理学会和国内众多大学的邀请,卢鹤绂做了很多场次访美报告,介绍美国科学研究的新进展。他还专门撰写了一篇1万多字的《访美经历与观感》,呈报教育部。有朋友曾跟他提起那些中伤他的流言,他淡淡地回应:“我是中国人,学了东西,要报效祖国,传授给学生。”不仅如此,他还将在美国讲学领取的5000美元津贴,上交给教育部。[14]

六

20世纪80年代到90年代初,卢鹤绂领导的九三学社上海市委科教委员会以及后来从其中分出来的科技委员会,工作十分出色。1991年3月市政协七届四次会议上,九三学社上海市委提出应尽快制定《上海市科技进步条例》的提案。这一凝聚了卢鹤绂等许多社员心血的提案,受到了政府有关部门的高度重视。上海市科委当年6月15日答称:欢迎社会多方面积极参加《上海市科技进步条例》的起草工作,献计献策。[15]

作为全国政协委员,卢鹤绂一直积极履行参政议政职责,大胆敢言。1979年他向全国政协会议提交了一份保护森林资源反对乱砍滥伐树木的提案,提议今后无论何地,砍一棵树要种两棵。这一提案受到林业部的高度重视。[16]在1984年5月召开的全国政协六届二次会议上,卢鹤绂指出,“学校中存在着严重的人事体制问题。目前大学生培养、分配和使用结合得很不好,原因是人事部分把着权不放,对改革心里不舒服。”[17]

1988年3月,卢鹤绂在全国政协七届一次会议上发言说:“促使社会合理使用人才是政协的重要职责,全国政协在这方面做了不少工作,但仍很不够。”“大学培养的人才应该大量进入工业企业。可是我们国家大学毕业生不是大量进入工业企业,而是留在学校或到机关,博士等高级人才到企业的更少。因此,工业企业研究发展的能力差。美国大学毕业生大量到工业企业中去工作。40年代我在美国留学时,与我同学5年后毕业的物理学博士有10人,其中8人到了工业企业,1人到纯研究机构,只有我一个人回国后到了大学。美国工业企业高级人才多,研究发展能力强,经济实力就强。一个工业企业办得好不好,有无发展前途,就看它的研究发展部门怎样。我国科技人才到企业去,要受到很多阻碍,这个问题应该解决。现在我们还有廉价劳动力的优势,别的国家就看中我们这点。50年后这个优势就没有了,因为那时机器人已普及了。也不能依靠‘地大物博’。按人口平均计算,我们称不上‘地大物博’。如果再不合理利用人才,让大量人才、特别是高级人才进入工业企业,我们的后代就没有饭吃了。这个意见我在上届政协提过两次,没有得到满意的答复,这次还要进一步提出与此有关的提案。”[18]1992年3月,他在全国政协七届五次会议上再次强调:“当前紧迫的任务是要使知识分子服务于工业,把科技知识带到工业里去。工业部门必须创造条件把高级科技人才吸收进去,建立和健全工业部门自己的研究与开发部门。”[19]

卢鹤绂在《我和“九三”有缘》中最后说:

我因年迈,于1992年从九三市委副主委岗位退下来,改任其顾问。1993年又由社中央委员退为参议委员,但我和“九三”有缘,对“九三”活动仍很关注,愿尽自己所能参于其间。

1995年盛夏的一天,卢鹤绂曾接受九三学社上海市委宣传处负责人的专访,其中谈到:“现在,知识分子在国家经济建设中,分量愈来愈重,作用愈来愈显著。这就给我社一个根本任务,应该是研究并提出办法去体现科技是第一生产力。”他还指出:“民主党派要加强对中国共产党的民主监督。当前,党中央一再强调反腐倡廉,民主党派的监督作用在新时期就显得更为迫切。……我希望九三市委不断提高参政议政水平,加强民主监督力度,带领、团结广大九三社员为祖国的科技进步、祖国的繁荣昌盛多作贡献!”[20]

1997年2月13日,卢鹤绂先生与世长辞。

七

“爱国、民主、科学”一直是九三学社的精神内核。在卢鹤绂身上,完美体现了这三种精神特质。

卢鹤绂不仅是成就卓著的科学家,还是一位赤诚的爱国主义者。对于他来说,从小到老,爱国就犹如生命中的血液,是一种不可或缺的元素。

1931年冬,日军侵占吴淞口,十九路军奋起抗日保卫上海。天津大公报发起募捐,援助淞滬抗战前线。卢鹤绂当时还没上大学,说服母亲拿出壹佰元亲自送到大公报馆捐献。1941年,卢鹤绂在美国明尼苏达大学刚刚获得博士学位,就携新婚妻子放弃在美国优越的工作和生活条件,放弃了有可能获得诺贝尔奖科研成果的机会,毅然回到灾难深重的祖国,“要回国与国民共患难”。回国后,卢鹤绂颠沛流离,辗转各地不同的大学,一边热心开课教学生,一边呕心沥血做科研,成为“第一个揭开原子弹秘密的人”,也为新中国的原子能事业奠定了重要的科学理论基础,因而被誉为“中国核能之父”。[21]1979—1981年他赴美讲学的前后经过,更充分展示了他的爱国情怀。他一生中对国家大事的关心和参与,都是其爱国精神的体现。

对于卢鹤绂来说,民主也是渗透到骨子里的一种基本素养。

作为一种个人素养,民主首先表现为平等、宽容待人。卢鹤绂无论对上、对下、对平辈平级,都一贯平等相待。卢鹤绂的许多学生都清楚记得,当他们去老师家求教或看望老师时,离开前老师总要将他们礼送到楼下或电梯门口。他每次去政协和九三学社开会,不管是严寒还是酷暑,为了不让驾驶员久等,他总是要提前半小时下楼等车。有一年夏天,他去九三学社上海市委开会,离预约的时间都过去十几分钟了,车子还没来,后来才知道,是驾驶员搞错了,去接别人了,他知道后,不仅没生气,反而安慰保姆说:“每个人都有做错事的时候,我们要体谅别人,再多等一会儿吧。”[22]至于积极参与国家政治生活,敢于和善于建言献策,更是卢鹤绂民主精神的体现。

作为一个科学家,科学精神更是在他身上展现得淋漓尽致,完美地贯穿生活的方方面面。

卢鹤绂一生的科学成就,充分展现了他的科学精神。他在教学过程中非常重视对学生科学精神的培养。他在复旦大学讲授“热力学”及“统计物理学”两门课程,自编教材,讲课生动,深受学生欢迎,很多学生争相去听他的课。后来曾任复旦大学校长的杨福家本科毕业论文指导教师就是卢鹤绂,当时卢鹤绂让其做一个极富挑战性的题目,使其受益匪浅,铭记至今。卢鹤绂反复告诫学生:“知而告人,告而以实,仁信也”,因为科学精神首先是实事求是的精神。科学精神还强调创新。即使是对被看成“最高权威的理论”的相对论,卢鹤绂也主张对它要“通权达变,灵活应用”。在他看来,“它毕竟是‘经典理论’,要发展物理学,就得超越它。”1995年,他在美国《伽利略电动力学》杂志上发表论文,检验了马赫理论的正确性,被该刊主编认为是向爱因斯坦挑战的新方法。他带学生,要求学生对于前人比较成功的理论,除了学习,还要多思考,多实验,要能提出新的方法和观点。在回答有关我国何日能够获得诺贝尔奖问题时,卢鹤绂说:“开天辟地,创出新领域,自然得之;模仿练习,细游旧山河,只能失之。”[23]

总之,卢鹤绂不仅是一位杰出的科学家、教育家,也是一位卓越的社会活动家,为我国科学技术发展、社会主义现代化建设和民主进程推进作出了不可磨灭的贡献。

注释:

[1]http://gov.eastday.com/node933/node934/hm/dsj/u1a1735910.html,也可参见2009年出版的《上海文史资料选辑》第124辑(上海九三学社专辑)。

[2]《复旦》校报,1958年4月29日第1版,《民主党派昨晚集会向党交心》。

[3]《复旦》校报,1959年3月28日第1版,《民主党派教师交流发挥主导作用的经验》。

[4]《复旦》校报,1959年4月25日第1版,《民主党派成员在公园里过组织生活》。

[5]卢鹤绂:《科学研究与教学》,《复旦》校报,1954年5月27日第2版。

[6]复旦大学档案馆,《统战部64-5档案》,第84页。

[7]例如,在《谭其骧日记》(葛剑雄编,文汇出版社,1998年9月版)中就有相关记载。

[8]古江:《卢鹤绂侧影》,复旦大学出版社,2004年7月版,第124页。

[9]《复旦》校报,1979年1月25日第1版,《我校各民主党派恢复活动》。

[10]复旦大学档案馆,《统战部80-13档案》,第16页。

[11]《复旦》校报,1979年11月10日第1版,《我校召开民主党派成员会议 同心同德为实现四化努力奋斗》。

[12]古江:《卢鹤绂侧影》,复旦大学出版社,2004年7月版,第90页。

[13]古江:《卢鹤绂侧影》,复旦大学出版社,2004年7月版,第18页。

[14]古江:《卢鹤绂侧影》,复旦大学出版社,2004年7月版,第131-132页。

[15]参见《中国民主党派上海市地方组织志·第七篇 九三学社》,http://www.shtong.gov.cn/node2/node2245/node4485/node23851/node23865/node63681/userobject1ai10640.html.

[16][20]胡宝炎:《一位九三老前辈的心声——访卢鹤绂教授》,《上海九三》,1995年第3期,第42页。

[17]《人民日报》,1984年5月21日第5版,《知情出力 为教育改革献计献策》。

[18]《人民日报》,1988年3月26日第3版,《全国政协七届一次会议小组发言摘编》。

[19]《人民日报》,1992年3月23日第5版,《全国政协七届五次会议分组讨论发言摘要》。

[21]参见古江:《卢鹤绂侧影》,复旦大学出版社,2004年7月版,第56、163页等处。

[22]参见古江:《卢鹤绂侧影》,复旦大学出版社,2004年7月版,第100-105页。

[23]吴水清、卢嘉:《卢鹤绂年表》,机械工业出版社,1997年版,第39页。

(作者为复旦大学教授)

责任编辑:尚国敏