辽宁省近20年人口变化与经济发展时空演变研究

王 亮, 邓 昭, 于 文

(1.辽宁师范大学 地理科学学院,辽宁 大连 116029; 2.大连海事大学 交通运输工程学院,辽宁 大连 116026;3.大连海事大学 环境科学与工程学院,辽宁 大连 116026)

人口与经济关系是经济和地理学者关注的重点问题,也是区域发展研究的重要内容.有学者认为经济增长可以促进人口增长,同样人口增长也有利于经济发展[1].从现有研究成果来看,人口与经济研究的内容更加丰富、研究尺度更加多元.从研究内容来看,既有人口与经济的空间关系[2-3]、人口与经济的耦合[4-5]、人口与经济协调关系[6-7]等方面的研究,也有人口集聚的经济效应[8]、人口流动与经济增长研究[9].从研究尺度来看,既有全国、城市群、区域层面研究,也有省域、城市、县域层面的研究.例如:杨东亮等[10]基于面板数据模型分析了中国人口集聚对区域经济的影响,指出人口集聚程度提高有利于区域经济发展水平提高;韦政伟等[11]从城市群视角分析了人口与经济的非均衡差异;闫东升等[12]对长江三角洲人口与经济的演变规律进行了研究,并挖掘了影响因素;邵丽等[13]引入空间计量模型检验了劳动年龄人口比率、人口自然增长、人口净迁入对东北地区城市经济增长的影响;高军波等[14]则从县域尺度探究了河南省人口、经济、粮食的重心演变及耦合关系.

人口与经济发展研究呈现多视角、多层次、多尺度较为完善的研究体系,但从研究成果来看,现有研究多集中于全国、区域等宏观尺度研究[15-16],从市域视角探究辽宁省人口与经济时空演化及影响机制的成果不多.虽然已有学者研究了东北地区人口与经济空间格局演化[17-18],但东北振兴以来,特别是辽宁省人口经济持续下滑背景下,辽宁省人口与经济发展态势如何?人口与经济发展是否协调?人口与经济时空格局演化的影响机制为何?这些都是值得深入探讨的问题.因此,基于辽宁省14个地级城市,运用人口-经济增长弹性、地理集中度、重心分析等方法对上述问题进行解答,以期为辽宁省经济复苏及区域协调发展提供政策支持.

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

人口经济增长弹性用来衡量人口与经济的协调发展程度,公式为[7]

(1)

其中,Ei为i地区人口经济增长弹性,Δp为i地区某时期内人口变化量,Δp/p为i地区人口增长率,Δg为i地区某时期内GDP变化量,Δg/g为i地区的经济增长率.

人口与经济地理集中度用来反映某要素在空间上的集中程度,公式为[7]

(2)

(3)

其中,RPi和RGi分别代表i地区人口与经济地理的集中程度,pi、gi和si分别代表i地区常住人口、GDP和i地区国土面积.

重心分析模型借鉴物理学原理,引入重心分析模型用来反映人口和经济时空演变态势,则公式为[19]

(4)

其中,X、Y为i区域人口(经济)的纬度和经度,xi、yi为i地区纬度和经度,li为不同属性值,本文指人口、国内生产总值,n为研究地区个数.

1.2 数据来源

文中研究区域主要包括辽宁省14个地级城市,即沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛.经济和人口数据来源于2001—2020年《辽宁统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》.

2 辽宁省人口与经济的协调关系

从图1中可以看出,辽宁省人口与经济增长弹性呈现波动演化趋势且研究后期波动幅度较大,说明人口与经济发展协调程度较低,即经济增长对人口增长的带动作用不明显.2000—2019年辽宁省人口经济增长弹性年均系数仅为0.03,即经济增长1%,带动人口增长0.03%.根据人口经济增长弹性演化趋势划分为5个阶段:第一阶段(2000—2003)人口经济增长弹性逐年下降,导致人口与经济增长的协调程度逐年下降,主要因为传统资源型经济效益下滑,导致人口不断向省外流动.第二阶段(2003—2006)人口经济增长弹性稍有上升,说明经济增长带动人口稍有增长;2003年中央出台《关于实施东北老工业基地振兴战略的若干意见》,促进了东北地区经济复苏,从而带动人口增长.第三阶段(2006—2010)人口经济增长弹性再次下滑,说明经济增长无法带动人口的同步增长.第四阶段(2010—2015年)人口经济增长弹性呈现波动演化趋势,且部分年份出现负值,造成这种现象的原因为辽宁省产业结构单一,过度依赖于传统重工业,现代服务业发展相对滞后.第五阶段(2015—2019年)人口经济增长弹性波动幅度较大,其中2016—2018年辽宁省传统产业体系的崩塌及经济环境的恶化导致人口与经济的协调性大幅下降,2018—2019年辽宁省逐渐优化营商环境,激发民营经济活力,提高创新能力,推动区域经济协调发展.

图1 2000—2019年辽宁省人口经济增长弹性演化趋势

从城市来看(表1),沈阳、大连和盘锦经济增长对人口增长的拉动作用明显优于其他城市.2000—2019年沈阳、大连、盘锦人口经济增长弹性系数分别为0.054、0.043和0.110.即沈阳、大连和盘锦经济增长1%,拉动人口增长0.041%、0.040%和0.050%,主要因为沈阳、大连、盘锦经济环境优、产业结构多元化,能够吸引外来人口;此外完善的交通基础设施、重要交通枢纽等也是主要原因.其他地级城市中,只有葫芦岛(0.016)、营口(0.009)、朝阳(0.000 8)的经济增长在一定程度上推动了人口增长,而其余城市的经济带动作用较弱.

表1 2000—2019年辽宁省地级市人口、经济增长率、弹性系数及分类

以经济增长为前提,以人口规模调控为目标,基于经济增长率和人口经济增长弹性衡量人口经济协调发展关系,采用自然断裂法划分为4类地区(表1):一类地区人口经济增长弹性高、经济增速高,该类地区人口经济协调度高,经济增长对人口规模扩大的带动作用较强,但需通过技术创新,提高劳动生产率保持经济持续增长,此类地区为沈阳、大连;二类地区人口经济增长弹性低,经济增速高.该类地区人口经济协调度低,经济高速增长但人口增长却较慢,主要因为此类城市缺乏区位优势,受资源枯竭影响人口外流显著,此类地区有本溪、锦州、营口、阜新、铁岭、朝阳;三类地区人口经济增长弹性低、经济增速低,经济增长对人口拉动作用较弱,需要制定人才发展战略以吸引人才促进经济增长,此类地区有鞍山、抚顺、丹东、辽阳;四类地区人口-经济增长弹性较高、但经济增速较低,人口与经济协调程度较高,此类地区有盘锦和葫芦岛.

3 辽宁省人口与经济发展的时空格局演化

3.1 人口与经济发展特征

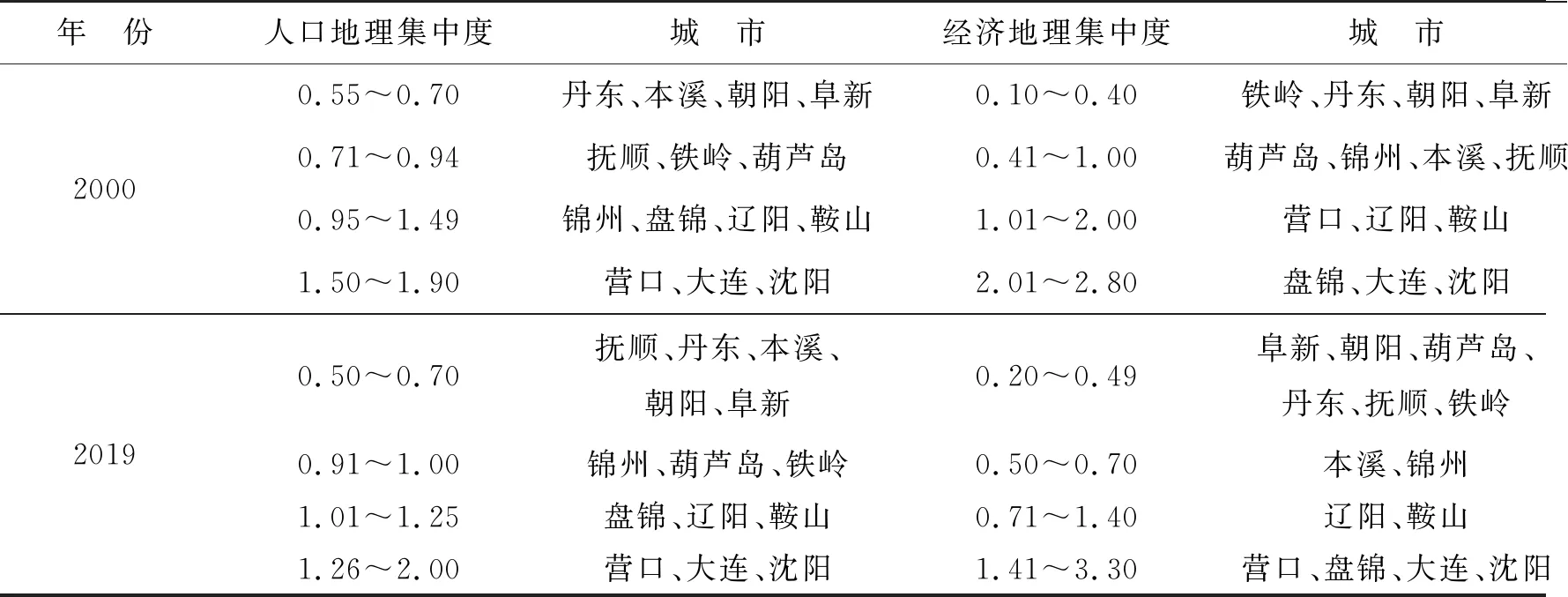

2000年辽宁省人口与经济地理集中度呈现出以沈阳、大连为中心的“中心-外围”空间分布特征.就人口地理集中度而言,沈阳、大连、营口处于第一梯队,明显高于其他城市;鞍山、辽阳、盘锦和锦州处于第二梯队,分布在第一梯队城市周围;葫芦岛、铁岭、抚顺处于第三梯队;辽西的阜新、朝阳和辽东的本溪、丹东为第四梯队,这些地区多山地丘陵,人口较少.就经济地理集中度而言,沈阳、大连、盘锦最高,处于第一梯队;鞍山、辽阳、营口处于第二梯队;抚顺、本溪、锦州、葫芦岛处于第三梯队;辽西的阜新、朝阳和辽东的丹东及北部的铁岭为第四梯队.

2019年辽宁省人口与经济地理集中度呈现以沈大线为轴带向南扩展的趋势.就人口地理集中度而言,第一梯队城市为沈阳、大连、营口,人口集中度明显高于其他城市.第二梯队城市包括鞍山、辽阳和盘锦.第三梯队城市为锦州、葫芦岛、铁岭.辽西的阜新、朝阳和辽东的本溪、丹东以及抚顺处于第四梯队.就经济地理集中度而言,第一梯队城市包括沈阳、大连、盘锦、营口.鞍山、辽阳处于第二梯队;锦州、本溪处于第三梯队;辽西的阜新、朝阳、葫芦岛和辽东的丹东及北部的抚顺、铁岭为第四梯队城市.

总体来看,辽宁省人口与经济地理集中度大体表现出三种态势(表2).第一,人口与经济地理集中度中南部高、两侧低,表明辽宁省人口与经济要素呈现中南部密集、两侧稀疏的不协调特征,即人口与经济地理集中度呈现出以沈大为轴线向两侧递减的趋势.第二,人口地理集中度高值区呈现扩大趋势.2000年人口地理集中度高值区呈现以沈阳、大连为核心的双核分布特征;2019年人口地理集中度高值区呈现“一轴、三核、集中连片”的空间分布特征,即以沈阳、大连、营口为核心,沈阳-辽阳-鞍山-盘锦-营口-大连为轴的人口集聚区.第三,经济地理集中度的高值区略有扩大,进一步向沿海地带集聚.即主要集聚于以沈阳、大连为核心的辽宁沿海经济带和辽中南城市群.而辽东和辽西边远地区依然呈现“地广人稀,经济落后”的现象.

表2 2000年和 2019年辽宁省人口与经济地理集中度空间分布特征

3.2 人口与经济重心时空演变分析

辽宁省人口重心和经济重心均表现出偏离几何中心(123°E,47°N,鞍山市台安县东部),由东北向西南的偏移过程,但经济重心的偏移幅度大于人口重心,同时,人口与经济重心偏移程度逐渐扩大,2000—2019年由34.6 km扩大到40.1 km.

从人口重心来看,辽宁省人口重心位于几何重心的西南方向,2000—2019年地理坐标分布在40.85°N~40.82°N、122.31°E~122.30E°之间,主要位于营口市西北部,并在营口市内移动,向西南部移动了3.03 km,人口重心演进趋势较为平缓,五年间偏离值最大为0.99 km,最小为0.64 km;人口偏移方向可分为四段:向西南偏移阶段(2000—2005年)、向南偏西偏移阶段(2005—2010年)、向西南偏移阶段(2010—2015年)和向南偏移阶段(2015—2019年).

从经济重心来看,辽宁省经济重心位于几何重心的南偏西方向,2000—2019年地理坐标分布在40.56°N~40.46°N、122.44°E~122.31E°之间,主要位于营口市盖州西北部,并在营口市区与盖州之间移动,并向西南移动了18.8 km,,经济重心偏移方向可分为四段:向西南偏移阶段(2000—2005年),偏移距离为3.41 km;向西北偏西偏移阶段(2005—2010年),偏移距离最小为1.1 km;向西南偏东偏移阶段(2010—2015年),偏移距离为7.7 km,向西南偏移阶段(2015—2019年),偏移距离最大为7.8 km.

总体来看,辽宁省人口重心和经济重心均分布在几何重心的西南偏东方向,表现出由北向南偏移的趋势.主要因为2003年东北振兴战略实施以来,辽宁沿海地带以其优越的自然条件、交通和政策条件,促进人口和经济要素向沿海地区集聚.2009年《辽宁沿海经济带发展规划》批复、2012年哈大高铁、盘营客专相继开通运营,进一步带动了沿线经济的发展,促使人口与经济要素向高铁沿线集聚,使人口重心与经济重心向西侧偏移.同时可以发现,辽宁省人口重心与经济重心是相互联系的且存在一定的偏差,人口和经济重心均向西南方向移动,但经济重心偏移幅度(18.8 km)明显大于人口重心偏移幅度(3.0 km),说明经济重心与人口重心存在一定的偏离,具体表现为2000年人口与经济重心的偏移距离为34.6 km,2019年偏移距离增长到40.1 km.主要因为农业社会时期,人口和经济活动往往受到自然因素的制约,人口重心和经济重心基本重合;工业社会时期,经济活动受能源资源、交通、市场等因素影响,劳动力不再是影响经济活动的主要因素,经济重心逐渐发生偏移;信息社会时期,科技、信息等新兴要素成为驱动经济和人口活动的主要因素,致使人口与经济重心再次发生偏离[20].此外,人口要素与经济要素相比,限制因素较多,如计划生育、户籍制度、区域文化认同等都是人口重心移动缓慢的原因[21].这也导致辽宁省人口重心滞后于经济重心,造成人口与经济难以协调发展.

4 辽宁省人口与经济时空演化的影响因素分析

为进一步确定影响辽宁省人口与经济协调发展关系及时空演化的影响因素,根据数据可获得性原则,以辽宁省人口经济增长弹性为被解释变量,选取第三产业发展水平(第三产业产值,X1)、就业环境(失业率,X2)、居民收入水平(各地区居民平均每人全年可支配收入,X3)、外资支持环境(实际利用外资额,X4)、教育支持环境(各地区地方教育财政一般预算支出,X5)作为解释变量,构建了辽宁省人口经济弹性影响因素的多元线性回归方程:

y=c+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+ε.

(5)

其中,y为人口经济弹性,c为常数项,βi为各影响因素的回归系数,ε为随机误差项.

根据Tobit回归方程变量属性对各指标数据进行标准化处理,借助Eviews软件对人口经济影响因素进行回归分析.

从回归结果来看(表3),第三产业发展水平、居民收入水平、外资支持环境均在5%水平上显著为正,即第三产业产值、居民收入水平、外资支持力度每提升1%,人口经济增长弹性上升0.145、0.043和0.182;说明辽宁省大力优化营商环境,为经济和社会发展提供良好的发展环境,加大了第三产业的投资力度,并实现了第三产业产值的不断增长.随着经济的增长,居民收入水平不断提升,促进了地区人口的回流,形成人口和经济相互促进的良性循环.

表3 辽宁省人口经济影响因素回归结果

教育支持环境在1%水平上显著为负,说明教育支持对人口经济弹性产生了负向作用,造成这种情况的原因可能是辽宁省经济衰退及地区经济发展的不平衡导致教育支出下降,教育支持环境水平的下降导致智力资源的外流,从而无法有效支持人口与经济增长.就业环境未通过显著性检验,即失业率的变化并未对人口经济发展产生影响.

5 结论与对策

5.1 结 论

(1)辽宁省人口与经济增长的协调程度较低,即经济增长对人口增长的带动作用较弱.从城市来看,人口与经济协调程度最高的为沈阳、大连,呈双核发展模式;其次为盘锦和葫芦岛;鞍山、抚顺、丹东、辽阳等城市,呈现块状发展模式;本溪、锦州、营口、阜新、铁岭、朝阳等城市协调程度最低,呈点状发展模式,此类城市缺乏区位优势,受资源枯竭影响人口外流显著.

(2)辽宁省人口与经济要素呈现中南部密集、两侧稀疏的空间格局,即人口与经济地理集中度呈现出以沈大为轴线向两侧递减的趋势.人口地理集中度高值区呈扩大趋势,由以沈阳、大连为核心的空间特征转为“一轴、三核、集中连片”的空间特征;经济地理集中度的高值区向沿海地带扩展.人口与经济重心表现出偏离几何重心,由东北向西南方向移动,人口重心的偏移幅度明显滞后于经济重心,且二者之间的偏离程度在不断加大.

(3)辽宁省第三产业发展水平、居民收入水平和外资支持环境可以有效促进人口经济增长弹性上升,说明经济增长能够有效带动人口回升;教育支持环境一定程度上抑制了人口经济增长弹性,就业环境对人口经济协调关系的影响未通过显著性检验,作用并不明显.

5.2 对 策

(1)强化双核结构的带动作用,构建协调发展新格局.以沈阳、大连为核心,全面深化经济体制改革,依靠创新驱动实体经济转型升级,做大做强辽中南城市群,加强城市群双核城市的分工协作,依托双核结构强化对辽中南、辽北地区经济的辐射带动作用,构建辽宁省协调发展新格局.

(2)加强教育投入,强化人口素质.人口素质的提升对推动区域经济发展具有重要作用.辽宁省拥有高等院校115所,但多集中于沈阳、大连,而朝阳、铁岭、阜新、丹东等欠发达地区教育资源贫瘠,严重影响了区域经济的发展.因此,加强欠发达地区的教育投入,引导高等教育资源与欠发达地区合作,提高人口综合素质,依托创新资源缩小地区差距,实现区域人口与经济的协调发展.

(3)完善基础设施,优化产业结构,提高区域综合发展水平.辽宁省区域资源禀赋差异较大,人口与经济发展水平各异,而基础设施的完善和产业结构的优化对于区域经济发展水平的提高具有明显的推动作用.省级政府应加大对对沈大轴线两侧城市基础设施的投资,优化经济发展环境,加强发达城市对欠发达城市的扶持力度,提升区域综合发展水平.