藏东类乌齐-左贡成矿带构造演化与成矿作用

刘 俊,李文昌,*,周 清,王保弟,巴桑多吉,杨富成,杨后斌

(1.中国地质调查局成都地质调查中心,四川 成都 610081;2.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;3.中国自然资源航空物探遥感中心,北京 100083;4. 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队,西藏 拉萨 850000;5.云南省地质矿产勘查院,云南 昆明 650051)

0 引言

三江特提斯造山带是东特提斯构造域的重要组成部分(Hou et al.,2007;Metcalfe,2013),完整地记录了原—古—中—新特提斯复杂的构造-岩浆演化史(如Hou et al.,2003;Pullen et al.,2008;Deng et al.,2014a,2014b;Wang et al.,2016;Li et al.,2018;He et al.,2019;Liu et al.,2020;朱弟成等,2021),并以大量发育Cu-Mo-Au(Hou et al.,2003;Li et al.,2017;Cao et al.,2019)、Sn-W(Cao et al.,2017;刘俊等,2019;Liu et al.,2020b,2020c)和Pb-Zn-Ag(Liu et al.,2016;Yalikun et al.,2018;毕献武等,2019;Xu et al.,2019)等系列矿床而著称。

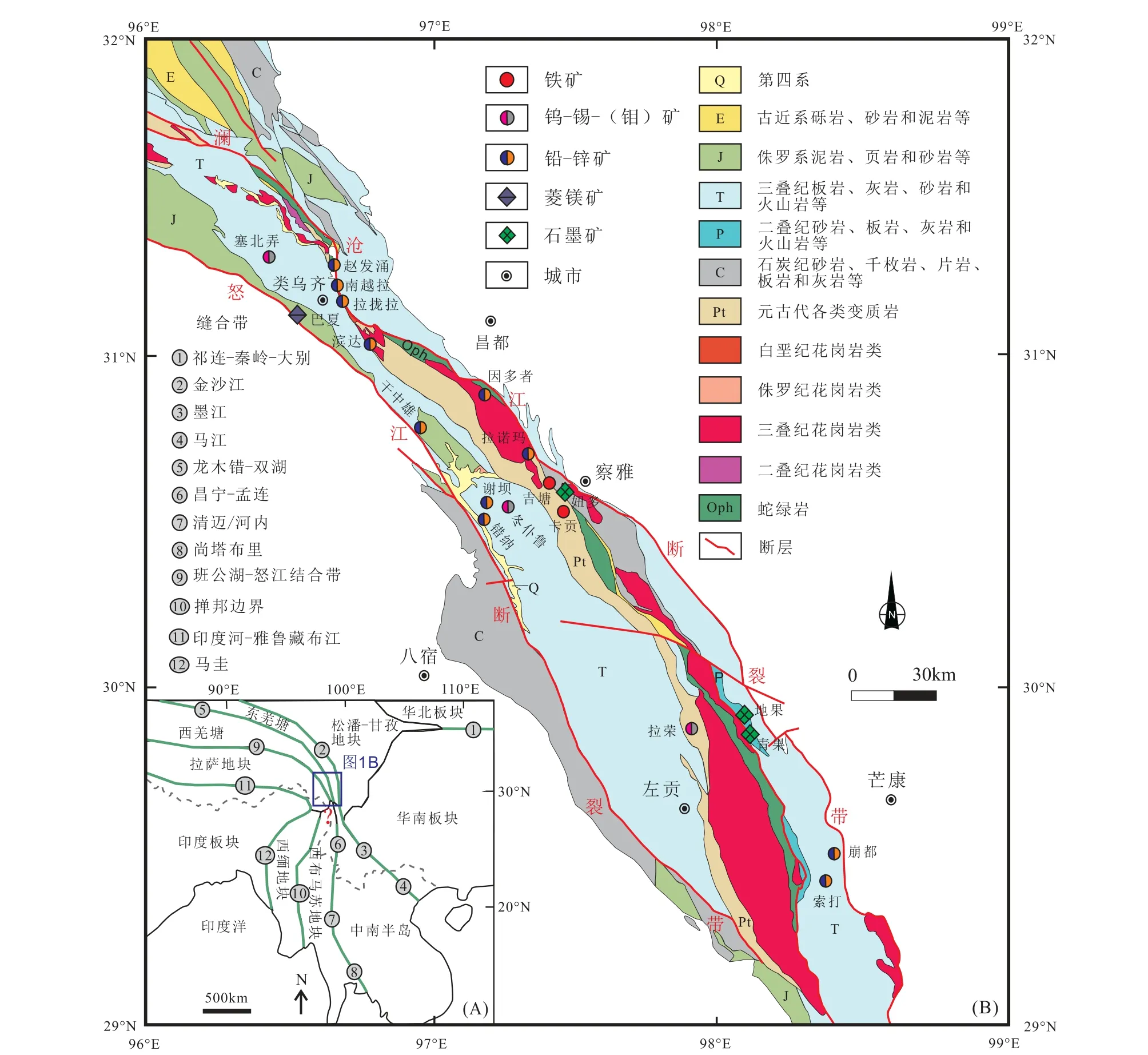

藏东类乌齐-左贡成矿带(简称类-左带)是三江特提斯成矿域内一条重要的有色金属成矿带(图1A;潘桂棠等,2003;李文昌等,2014)。受自然环境恶劣及交通不便的限制,类-左带内总体勘查与研究程度较低。以往带内发现的矿床以铅锌银多金属矿床为主(如拉若玛、赵发涌、南越拉、拉拢拉),并吸引了矿床学家们的高度关注(Hou et al.,2007;宋玉财等,2011,2017;陶琰等,2011;刘英超等,2013;Liu et al.,2016;Sheng et al.,2019)。其它矿床/矿化类型如铁、铜、菱镁矿、煤、石膏、金等规模较小,勘查及研究程度均相对较低(巴桑多吉等,2018①)。近年来,随着找矿评价和勘查工作的深入,拉荣钨(钼)矿床(罗梅等,2014;刘俊等,2019)、冬仆鲁铜钨(锡)矿床(普布扎西等,2017②)、妞多石墨矿床(周新等,2019)、青果石墨矿床(何亮等,2020b)、地果石墨矿床(何亮等,2020a)等多个WSn-Mo-Cu和晶质石墨矿床相继被发现。这些找矿新进展不仅改变了类-左带内矿床类型的格局,同时也拓宽了区域找矿的新思路。

鉴于类-左带内矿床类型众多、成矿作用复杂,而相关的研究较为薄弱、零散。本文基于团队近年来对类-左带的深入研究,并系统搜集了其他相关资料,对带内主要矿床类型及其特征、区域构造演化与成矿作用进行系统梳理与总结,以期为未来区内的研究与找矿勘查工作提供参考。

1 成矿地质背景

1.1 区域地层

区内发育地层众多,其中前震旦系片岩、片麻岩等呈北西向条带状分布于成矿带的核部,边部发育石炭纪—第四纪地层(图1B)。石炭纪—二叠纪地层主要分布于察雅-左贡一带,岩性为砂岩、千枚岩、片岩、板岩、灰岩、火山岩等。三叠纪地层出露面积最广,岩性为砂岩、砾岩、灰岩、泥岩、英安岩、凝灰岩等,为该带重要的赋矿地层。侏罗纪—白垩纪地层主要分布于类乌齐一带,岩性为泥/页岩、砂岩、砾岩等。另有少量第四系沿沟谷及山间洼地分布。

1.2 区域构造

成矿带内深大断裂、褶皱构造十分发育,总体构造形迹为北西—南东向(图1B)。怒江断裂带为成矿带的左界断裂带,由多条断裂及其所夹持的岩片、岩块及构造岩组成,走向310° ~340°,沿断裂发育了一系列超镁铁岩透镜体。澜沧江断裂带为成矿带的右界断裂带,沿玛弄—类乌齐—吉塘—卡贡—崩都一带呈北西—南东向展布,波状弯曲延伸,展布方向320° ~340°,断裂两盘的沉积建造、火山活动、变质变形等存在明显差异。区域内分布有沙龙牛场向斜、用母向斜、当多拉向斜、让关歇机背斜、热都-松普背斜、然度海背斜等多个褶皱(李小亮,2011)。

图1 三江特提斯成矿域及邻区构造纲要图(A;据Metcalfe,2013)和类乌齐-左贡成矿带地质矿产图(B;据陈建平等,2013③;罗梅等,2014修改)Fig. 1 Geological map showing the tectonic framework of the Sanjiang Tethyan metallogenic domain and its adjacent areas(A;modified from Metcalfe,2013)and geological map of the Leiwuqi-Zogang area in eastern Tibet(B;modified from Chen et al.,2003③;Luo et al.,2014)

1.3 区域岩浆岩

区内中酸性侵入岩广泛发育,主要分布于研究区中部,其展布和构造线方向基本一致(图1B)。其中,晚三叠世(219 ~235 Ma)岩浆岩出露面积最广,岩性以花岗闪长岩和二长花岗岩为主,主要包括东达山岩基(Peng et al.,2015)、吉塘岩体(Tao et al.,2014)、卡贡岩体(Wang et al.,2018)等。少量二叠世(253 ~255 Ma;巴桑多吉等,2018①)、中三叠世①(239 ~245 Ma;巴桑多吉等,2018①;何亮等,2020a,2020b)、晚白垩世(77.5 ~99.2 Ma;刘俊等,2019)、始新世(35 ~36 Ma;邱军强等,2012;Liu et al.,2020a)花岗岩类多呈小岩株/岩脉零散分布,有时隐伏于早期花岗岩体之下(刘俊等,2019)。另外,少量蛇绿混杂岩沿着结合带展布,主要由玄武岩、辉长岩、橄榄辉长岩、砂岩、板岩、灰岩、大理岩等组成①。

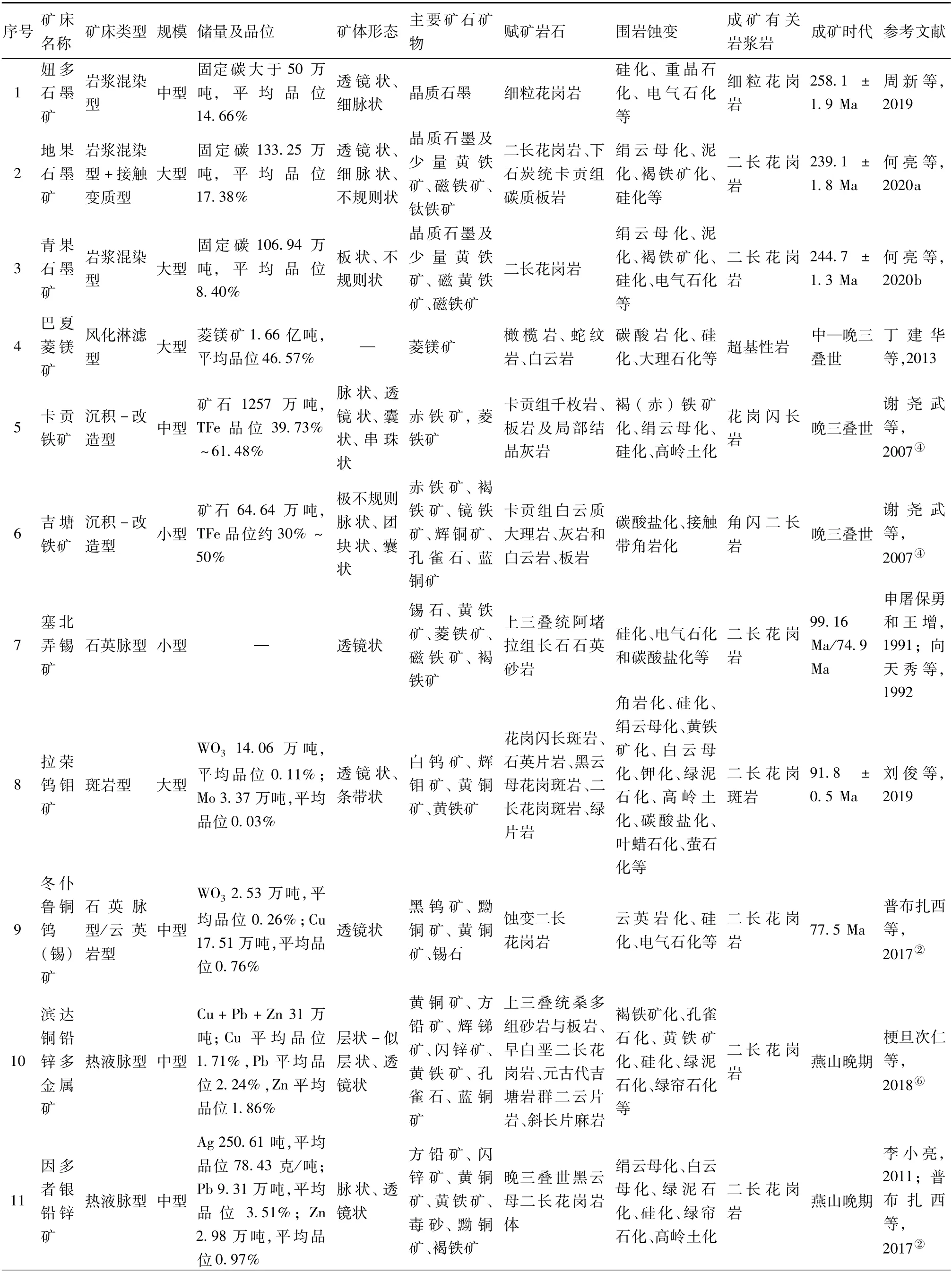

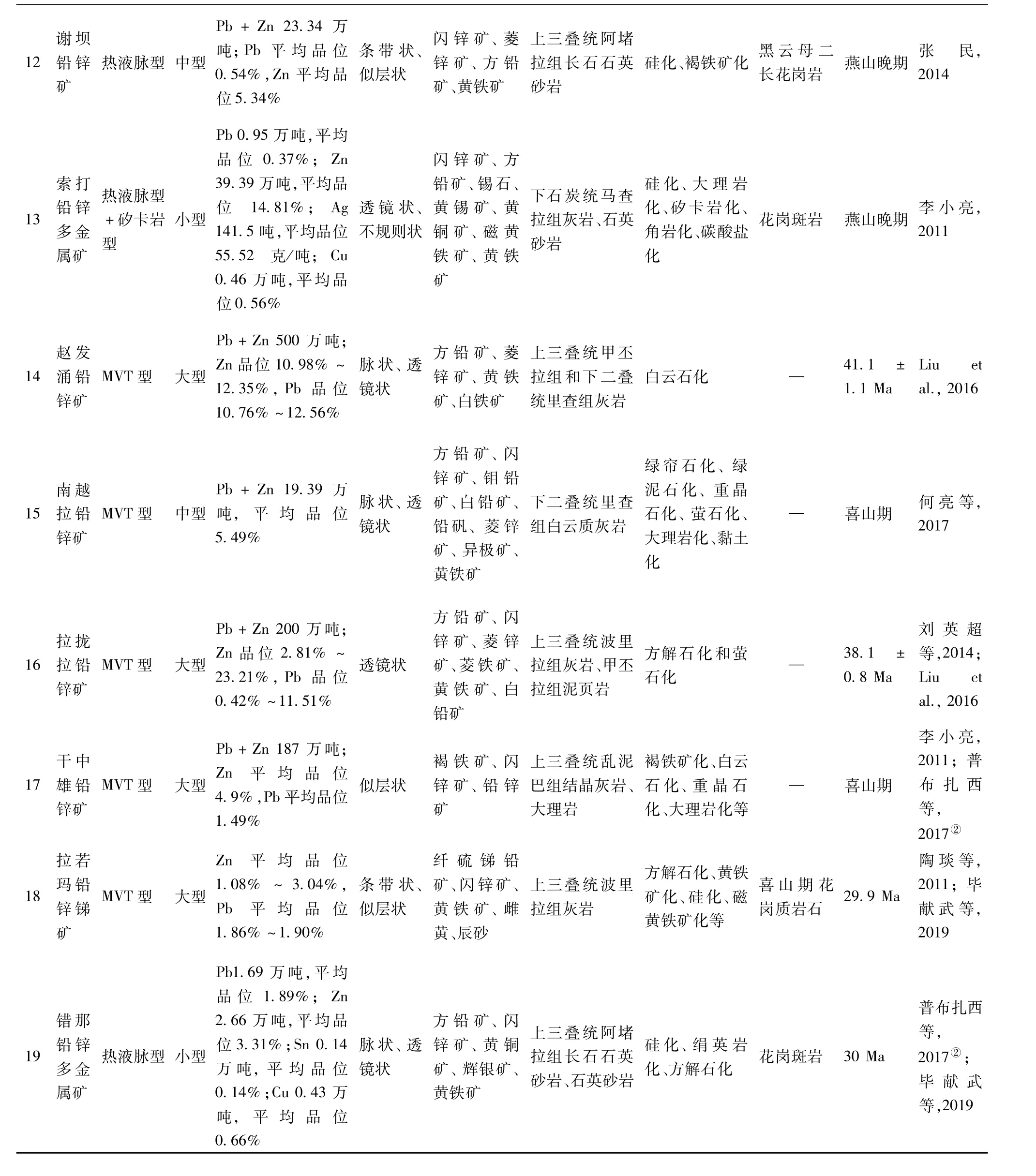

2 成矿系列与典型矿床特征

成矿系列是指在特定的时间、空间内,由特定的地质成矿作用形成有成因联系的矿床组合(陈毓川等,2006)。对其研究有助于提高我们对成矿规律的认识,并更有效指导成矿预测、促进矿产勘查(韩春明等,2018)。类-左带内地质构造十分复杂,岩浆活动频繁,各类型矿床大量发育。本文主要依据矿床的成矿时代、地质背景、成矿作用及成矿元素组合(陈毓川,1994),将区内矿床划分为了6个成矿系列(图2)。

图2 类乌齐-左贡成矿带主要矿床类型及成矿演化Fig. 2 Major deposit types and metallogenic evolution of the Leiwuqi-Zogang metallogenic belt

2.1 印支期晶质石墨矿系列

类-左带内晶质石墨矿床主要分布于左贡县—察雅县一带,是近5 年内带内新发现的一个重要的成矿系列,展现了藏东三江地区良好的石墨资源找矿潜力。该系列矿床主要包括青果、地果、纽多等(图1B、表1;周新等,2019;何亮等,2020a,2020b),均产于印支期岩体与下石炭统卡贡组碳质板岩的接触部位。

该成矿系列典型矿床为青果石墨矿床。青果石墨矿床为一大型岩浆混染型晶质石墨矿床,目前矿区内共圈定了7 个矿体,固定碳资源量106.94 万吨,平均品位8.40%。矿区围岩地层为下石炭统卡贡组,岩性主要为砂岩、板岩等。矿区内岩浆岩十分发育,大面积出露晚二叠世(255.4 ± 1.3 Ma;何亮等,2020b)花岗闪长岩。中三叠世(244.7 ± 1.3 Ma;何亮等,2020b)二长花岗岩呈脉状侵位于早期岩体及围岩地层中(图3A)。矿体呈透镜状、不规则状赋存于二长花岗岩脉中(图3)。矿石呈球状、角砾状、豆状、浸染状产出(图4),集合体直径在0.5 ~10 cm之间。矿石矿物主要为晶质石墨,另含有少量黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿等。围岩蚀变主要为绢云母化、泥化、褐铁矿化、硅化、电气石化等。石墨δ13C 值为-15.3‰,接近但略低于有机成因碳δ13C值(-26‰ ± 7‰;李凯月等,2018),可能指示青果石墨矿碳质主要来源于卡贡组地层,并混入了少量其他来源的碳组分。

图3 青果石墨矿床地质图(A)及Ⅱ-1号矿体剖面地质图(B)(据何亮等,2020b)Fig. 3 Geological map(A)and cross-section map for the No.Ⅱ-1 ore-body of the Qingguo graphite deposit(B)(modified from He et al.,2020b)

青果石墨矿床成矿模式可概括如下(图4):随着古特提斯洋的俯冲,晚二叠世—中三叠世花岗质岩浆沿着澜沧江断裂相继就位。晚期二长花岗岩侵位过程中捕获了大量的卡贡组含碳地层,在热动力和重力作用下炭质捕获体不断地发生塑性滚动、重结晶。由于石墨的比重较低,在塑性滚动时,容易与其他脉石矿物发生分离并上浮,因此石墨矿化多富集于岩体顶部(白建科等,2018;何亮等,2020b)。

图4 青果石墨矿床成矿模式图Fig. 4 Sketch showing the metallogenesis of the Qingguo graphite deposit

地果、妞多石墨矿床与青果石墨矿床的特征十分相似(樊炳良等,2018;何亮等,2020a),但需要指出的是,妞多石墨矿床被认为与中—晚二叠世岩浆作用密切相关(258.1 ~262 Ma;王新雨,2018;周新等,2020),与中三叠岩浆(243.6 ± 1.4 Ma;樊炳良等,2018)关系不大。青果、地果矿区亦出露有规模较大的晚二叠世花岗闪长岩,其中却鲜有矿化。何亮等(2020b)初步提出青果、地果矿区晚二叠世岩体侵位时可能并未捕掳到地层中的碳质组分,或者其侵位时不能提供碳质组分重新改造形成晶质石墨所需的温压条件,上述差异背后的原因亟待进一步深入研究。

2.2 印支期蛇绿岩相关风化淋滤型菱镁矿系列

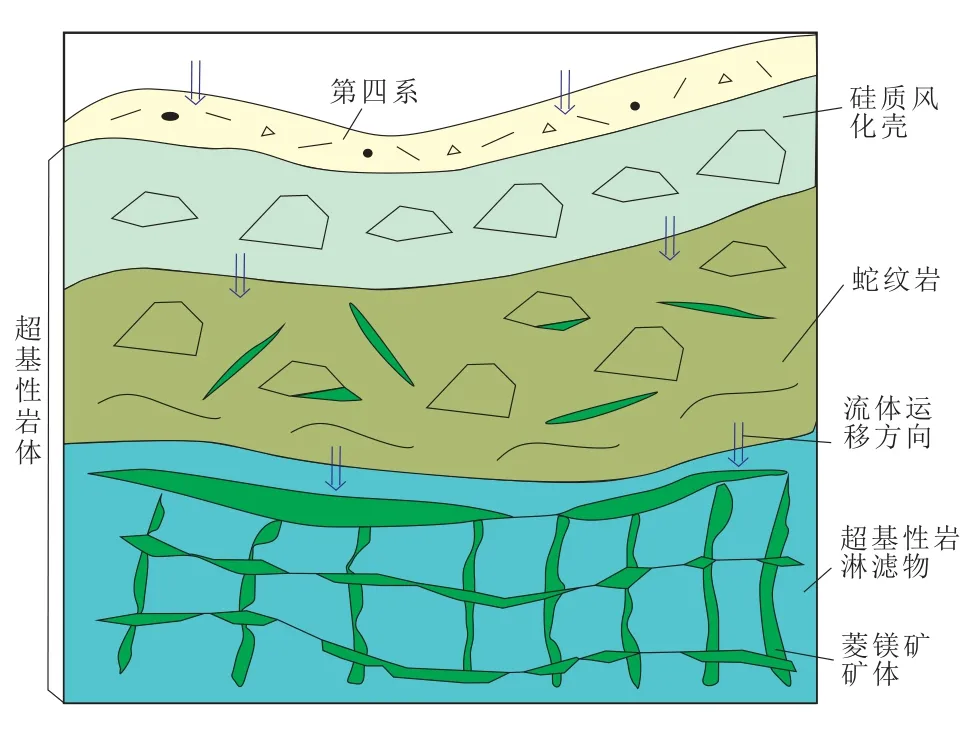

菱镁矿矿床是类-左带内一类重要的非金属矿床,以巴夏大型风化淋滤型菱镁矿矿床为代表。该矿床发现于上世纪70 年代,位于类乌齐县卡玛多乡境内,是西藏储量最大的菱镁矿矿床(丁建华等,2013)。矿床的分布受深大断裂控制,矿体赋存于次级断裂或超基性岩(辉石岩、橄榄岩、蛇纹岩)中。矿石主要呈块状、带状、团块状产出。主要矿物为菱镁矿、方解石、白云石、玉髓、蛇纹石。围岩蚀变主要有碳酸盐化、硅化和大理岩化,其中硅化与菱镁矿化的关系较为密切。前人对区域上卡贡蛇绿(混杂)岩进行了年代学研究,得到其形成时代为中—晚三叠世(240 ~220 Ma;巴桑多吉等,2018①)。鉴于此,我们初步认为巴夏菱镁矿床属于与印支期蛇绿岩相关的风化淋滤型矿床。然而,其成矿时代的精确厘定尚需要寻找合适的定年矿物。

巴夏菱镁矿矿床成矿模式可概述如下(图5):受后期构造事件(如碰撞造山作用)的影响,巴夏蛇绿岩带超基性岩中产生了大量次级断裂。之后大气降水+区域变质水+层间水顺着构造向下运移,并与超基性岩发生了强烈的水岩反应。不断地风化淋滤导致矿床上部形成硅质风化壳淋滤残余层,中部形成硅质风化壳+蛇纹岩+菱镁矿过渡层,下部形成菱镁矿-超基性岩淋滤物层(丁建华等,2013)。

图5 巴夏菱镁矿矿床成矿模式图(据薛建平等,2017修改)Fig. 5 Sketch showing the metallogenesis of the Baxia magnesite deposit(modified from Xue et al.,2017)

2.3 印支期沉积-改造型Fe-Cu多金属系列

类-左带内Fe-Cu多金属矿床主要发育于察雅县境内。该系列矿床主要包括卡贡赤铁矿床和吉塘赤铁矿床(图1B;表1;谢尧武等,2007④)。上述两矿床均产于早石炭世卡贡组地层中,部分矿体的产状与围岩一致,部分矿体呈脉状贯入围岩中,故被认为属于沉积-改造型赤铁矿床(谢尧武等,2007④)。矿区范围内大面积分布晚三叠世岩浆岩,可为热液叠加改造作用提供充分的热源及部分成矿物质、流体,被认为与Fe-Cu矿化的富集密切相关(普布扎西等,2017②)。然而,由于缺乏直接的成矿年代学支撑,一定程度限制了我们对其矿床形成过程的理解。近年来随着分析测试技术的进步,赤铁矿U-Pb定年技术被成功运用于相关矿床年代学领域(如Zhou et al.,2017;Courtney-Davies et al.,2019)。赤铁矿作为卡贡和吉塘矿床的主要矿石矿物,对其开展直接的U-Pb 定年工作,有望准确厘定上述两矿床的成矿时代。

表1 类乌齐-左贡成矿带成矿系列表Table 1 Metallogenic series of the Leiwuqi-Zogang metallogenic belt

续表1

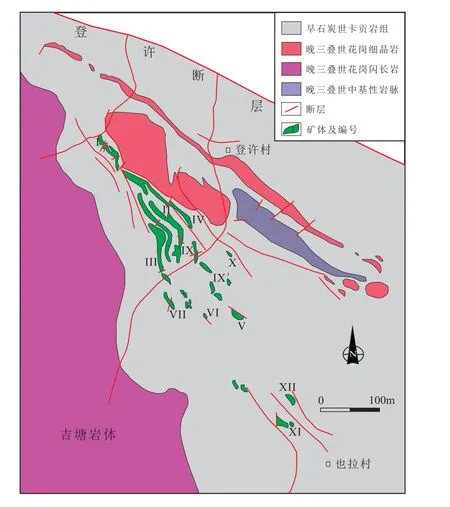

该成矿系列典型矿床为卡贡赤铁矿床,位于察雅县卡贡乡境内。矿区主要出露早石炭世卡贡岩组地层,岩性主要包括千枚岩、板岩、变质砂岩、灰岩、大理岩、火山岩等。矿区内为一单斜构造,发育北西走向的逆断层,次为北东走向规模不大的平移断层。矿区岩浆岩主要发育晚三叠世吉塘花岗闪长岩体及少量晚三叠世基性岩脉和细晶岩脉(图6;谢尧武等,2007④)。该矿床为一中型赤铁矿矿床,目前已查明铁矿石资源量约1257 万吨,TFe 品位变化于39.73% ~61.48%。此外,该矿床还伴生有一定的Mn、Ag矿化。矿体多呈脉状、透镜状、囊状、串珠状赋存于早石炭世卡贡组千枚岩、板岩、结晶灰岩中。矿床由30 多个规模不等的矿体组成,规模较大的矿体共有12 个,均呈北西—南东向展布(图6)。矿石类型大体分为两类:一为致密块状、粒块状、角砾状、土状含锰褐铁矿矿石;二为结晶粒状、团块状含锰赤(褐)铁矿化菱铁矿矿石。矿区围岩蚀变主要包括绢云母化、硅化、高岭土化(谢尧武等,2007④)。

图6 卡贡赤铁矿床地质图(修改自谢尧武等,2007④)Fig. 6 Geological map of the Kagong hematite deposit(modified from Xie et al.,2007④)

该矿床的成矿模式可概述如下:泥盆世—中三叠世时期卡贡地区整体处于滨海-浅海环境,在石炭纪早期沉积了海陆交互相卡贡岩组地层,并形成了Fe、Mn、Ag等金属元素的初始富集。之后晚三叠世岩浆岩(以吉塘岩体为代表;Tao et al.,2014)的侵位则被认为至少提供了热源,促进了变质改造作用及热液流体的运移,从而形成了卡贡赤铁矿矿床(普布扎西等,2017②)。

2.4 燕山期与中酸性岩浆岩相关的W-Sn-Mo-Cu多金属系列

类-左带内燕山期W-Sn-Mo-Cu 多金属矿化是近年来带内新识别出的一期重要的成矿事件,该系列矿床主要包括拉荣大型斑岩钨钼矿床(刘俊等,2019)、冬仆鲁中型岩浆热液型(石英脉型/云英岩型)铜钨(锡)矿床(普布扎西等,2017②)和塞北弄小型石英脉型锡矿床(申屠保勇和王增,1991)。该期W-Sn-Mo-Cu多金属成矿作用与晚白垩世碰撞造山背景下的中酸性岩浆活动密切相关,且在矿床成因类型方面展现出了多样性(刘俊等,2019)。另外,成矿元素从北西段(Sn)→中段(Cu-W-Sn)→南东段(W-Mo)呈现出有规律地变化(图1A),但背后的原因尚未查明。

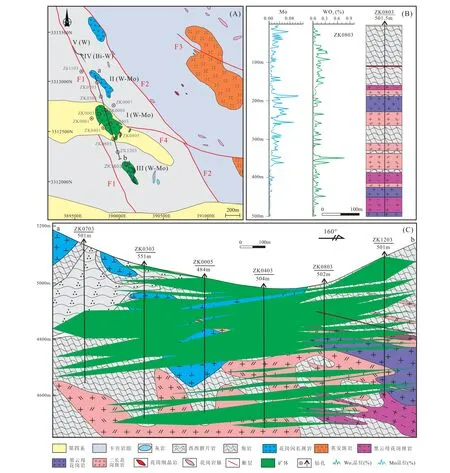

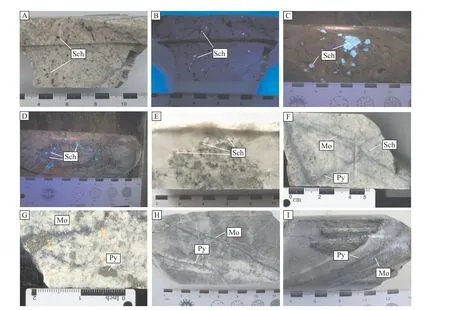

该成矿系列典型矿床为位于类-左带东南段左贡县境内的拉荣钨钼矿床。矿区主要出露下石炭统卡贡岩组地层,其下段主要岩性为石英片岩、绿片岩、变质石英砂岩夹石英岩,上段主要岩性为砂板岩、千枚岩和少量灰岩。矿区构造以断裂为主,主要包括早期北西向和晚期近东西向两组(图7A)。矿区内岩浆岩十分发育,主要包括英安斑岩(214.0 ± 0.7 Ma)、花岗闪长斑岩(213.8 ± 1.3 Ma)、黑云母花岗斑岩(104.4 ± 0.9 Ma)、二长花岗斑岩(93.9 ± 1.3 Ma)、黑云母花岗岩(91.7 ± 0.5 Ma)、细晶岩脉(36.2 ± 0.6 Ma)等(图7;Liu et al.,2020a)。目前,拉荣矿床中共圈定5 个钨矿体,估算资源量WO3为140600 吨、Mo为33700 吨,平均品位分别为0.11%和0.03%(董宇等,2019⑤)。矿体主要呈透镜状、条带状产于花岗闪长斑岩、石英片岩、黑云母花岗斑岩、二长花岗斑岩、绿片岩中(图7C;图8)。矿石主要以细-网脉状、细脉浸染状和浸染状形式产出(图8)。矿石矿物主要为白钨矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、斜方辉铋铅矿、毒砂、锡石、硫砷铜矿等;脉石矿物主要为石英、碱性长石、绢云母、白云母、方解石、萤石等。围岩蚀变主要为角岩化、硅化、绢云母化、黄铁矿化、白云母化、钾化,其次为绿泥石化、高岭土化、碳酸盐化,偶见叶蜡石化、萤石化等(刘俊,2020)。

图7 拉荣钨钼矿床地质图(A),ZK0803带WO3和Mo品位钻孔柱状图(B)和a-b剖面地质图(C)(据Liu et al.,2020c)Fig. 7 Geological map of the Larong W-Mo deposit(A),columnar diagram of drill-hole ZK0803 with the grade(%)of WO3 and Mo(B),and cross-section map for a-b(C)(after Liu et al.,2020c)

拉荣矿床成矿期次可划分为热液期与表生期,热液期又可划分为硅酸盐-氧化物阶段、石英-硫化物阶段和无矿石英脉阶段。辉钼矿Re-Os定年指示矿床的形成时代为91.8 ± 0.5 Ma(刘俊等,2019),其与黑云母花岗岩和二长花岗斑岩的形成时代均十分接近(Liu et al.,2020a)。但黑云母花岗岩普遍较为新鲜,而二长花岗斑岩矿化蚀变较为强烈(图8G;二长花岗斑岩中发育浸染状矿化;石英斑晶发生强烈的溶蚀),故初步认为成矿作用与二长花岗斑岩密切相关(刘俊,2020)。晚三叠世中酸性斑岩属于过铝质花岗岩类,具有较低的氧逸度与分异度,起源于前寒武纪地壳基底的部分熔融;白垩纪及始新世侵入岩属于准铝质-弱过铝质花岗岩类,具有相对较高的氧逸度与分异度,其形成与壳幔岩浆混合及岩浆结晶分异有关(Liu et al.,2020a)。相对于晚三叠花岗岩类,白垩纪花岗岩类具有较高的分异度、氧逸度,更有利于钨钼矿的形成(刘俊,2020)。拉荣矿床成矿流体属于NaCl-H2O-CO2不混溶体系,主成矿阶段流体具有CO2富集、中高温和中低盐度的特征(Liu et al.,2020b),符合大陆碰撞型斑岩钨矿床的流体特性(刘俊等,2021)。拉荣矿床硫化物δ34SVCDT值变化于0.25‰ ~6.37‰,具有明显岩浆硫源的特征。硫化物微量元素及Pb 同位素指示成矿金属主要来自于壳源岩浆作用(Liu et al.,2020c)。围岩蚀变与矿化的关系、白钨矿Sr同位素组成及斜长石主量元素特征共同指示了成矿所需的Ca2+主要由赋矿围岩发生水岩反应(斜长石蚀变分解)而来(刘俊,2020)。

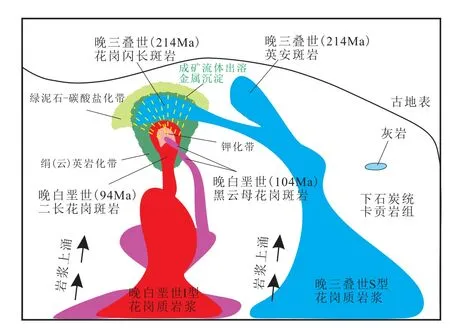

图8 拉荣矿床典型矿化照片Fig. 8 Photographs of typical mineralization characteristics of the Larong deposit

结合上述研究进展,我们建立了拉荣矿床的成矿模式(图9):在拉萨-羌塘地块碰撞造山阶段,中特提斯洋板片在94 Ma 发生断离,地幔岩浆上涌诱发了富含成矿金属的藏东古老地壳基底的重熔,重熔的壳源岩浆与幔源岩浆发生了一定程度的混合形成了母岩浆,之后母岩浆沿构造上侵至早期形成的岩体及围岩片岩中。由于母岩浆在上侵的过程中发生了充分的结晶分异,此时的岩浆富含大量的成矿元素和挥发分。随着二长花岗斑岩体的浅部就位,热液流体出溶并与岩体及围岩发生了强烈的水岩反应,斜长石分解蚀变释放了丰富的Ca2+进入成矿流体。强烈的水岩反应及CO2的逸失使得流体的温度和氧逸度不断降低、pH 值与S2-逸度不断提高,从而造成了白钨矿、辉钼矿的相继沉淀(刘俊,2020)。需要特别指出的是,区域上广泛出露的印支期岩体深部可能赋存有燕山期岩体,应该加强对产于复式岩体中的拉荣式钨多金属矿床的找寻(刘俊等,2019)。

图9 拉荣钨钼矿床成矿模式图(据刘俊,2020)Fig. 9 Schematic model showing the metallogenesis of the Larong W-Mo deposit

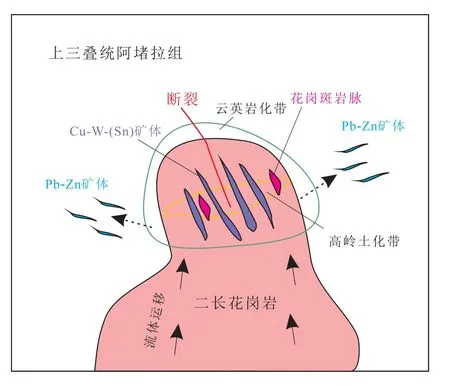

该成矿系列另一典型矿床为位于类-左带中段察雅县境内的冬仆鲁铜钨(锡)矿床。矿区围岩主要为上三叠统阿堵拉组粉砂岩、石英岩,局部夹板岩、角岩。矿体严格受近南北向的断裂构造控制,铜钨(锡)矿体呈透镜状产于蚀变二长花岗岩岩株的顶部节理裂隙面及其附近围岩中,岩体外围发育铅锌矿化。该矿床初步估算WO3资源量为2.53万吨、Cu 资源量为17.51 万吨,平均品位分别为0.26%和0.76%(普布扎西等,2017)②。矿石矿物主要包括黑钨矿、黝铜矿、黄铜矿、锡石、方铅矿、闪锌矿等。脉石矿物主要为石英、电气石、刚玉等。矿区围岩蚀变主要为云英岩化、硅化、电气石化、高岭土化等。根据赋矿岩体的锆石U-Pb 定年结果(77.5Ma;内部交流),可以基本判断冬仆鲁矿床形成于晚白垩世。该矿床的成矿模式可概括如下:在燕山晚期碰撞后陆内伸展构造背景下,幔源岩浆上涌诱发地壳部分熔融并与之发生混合。岩浆沿着断裂带向上迁移到浅部就位,之后流体发生出溶,高温含矿气液在岩体顶部节理、裂隙面附近强烈交代岩体,导致钨锡铜矿化的发育。剩余流体继续向外迁移,在岩体外接触带或围岩地层中形成与同期岩浆活动有关的中低温铜铅锌矿化②(图10)。

图10 冬仆鲁铜钨(锡)矿床成矿模式图(修改自普布扎西等,2017②)Fig. 10 Sketch showing the metallogenesis of the Dongpulu Cu-W-(Sn)deposit(modified from Pub Tashi et al.,2017②)

2.5 燕山期热液脉型Pb-Zn多金属系列

燕山期热液脉型Pb-Zn多金属矿床主要位于类-左带的中段及东南段,主要包括索打(李小亮,2011)、谢坝(张民,2014)、滨达(梗旦次仁等,2018⑥)、因多者(李小亮,2011)等。这些矿床被认为与燕山期花岗质侵入体具有密切联系,但其成矿时代尚缺乏精确的年代学制约。前人对三江带沉积岩容矿型Pb-Zn多金属矿床成矿年龄的研究可为此提供参考(详见毕献武等,2019)。

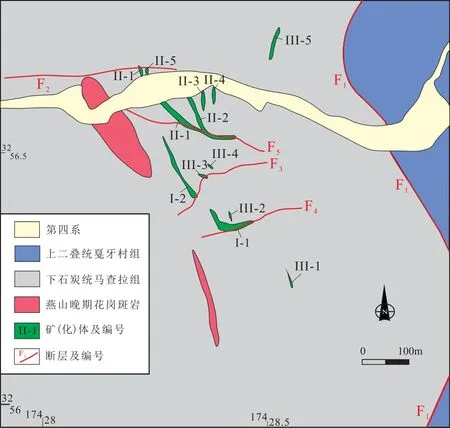

该成矿系列典型矿床为位于芒康县境内的索打热液脉型Pb-Zn多金属矿床。矿区内主要出露下石炭统马查拉组、上二叠统夏牙村组。矿区内构造以断裂为主,主要发育近南北向的F1断裂、近东西向F2断裂及其他小断裂。矿区内岩浆岩主要发育燕山期索打花岗斑岩体(图11)。铅锌矿体受构造控制明显,主要呈透镜状、不规则状产于断层与层间破碎带中,赋矿围岩为下石炭统马查拉组灰岩和石英砂岩。另外,矿区深部索打岩体外接触带发育一层矽卡岩型铜矿体(图12)。目前估算资源量Zn为39.39 万吨、Pb 为0.95 万吨、Cu 为0.46 万吨、Ag为141.5 吨,平均品位分别为14.81%、0.37%、0.56%和55.52 克/吨(李小亮,2011)。矿石主要呈土状、蜂窝状、(细脉)浸染状产出。矿石矿物主要为闪锌矿、方铅矿、锡石、黄锡矿、黄铜矿、磁黄铁矿、黄铁矿等。脉石矿物主要为石英、方解石、白云石、萤石等。围岩蚀变以硅化、大理岩化、矽卡岩化、角岩化、碳酸盐化为主。其成矿模式可简述如下(图12):燕山晚期随着索打花岗斑岩体的侵位,富含Pb、Zn、Cu、Ag 等成矿元素及挥发分的热液从岩体中出溶,在岩体外接触带形成矽卡岩型铜矿体,之后含矿热液继续沿着构造运移,在围岩层间破碎带和断层面附近发生充填交代作用,形成主要的铅锌矿体(李小亮,2011)。

图11 索打铅锌矿床地质图(据李小亮,2011)Fig. 11 Geological map of the Suoda Pb-Zn deposit

图12 索打铅锌矿成矿模式图(据李小亮,2011)Fig. 12 Sketch showing the metallogenesis of the Suoda Pb-Zn deposit(after Li et al.,2011)

2.6 喜山期MVT型Pb-Zn多金属系列

类-左带内喜山期Pb-Zn多金属成矿事件为该带最为重要的一期成矿事件,形成了赵发涌(41.1±1.1 Ma;Liu et al.,2016)、南越拉(何亮等,2017)、拉拢拉(38.1 ± 0.8 Ma;刘英超等,2014;Liu et al.,2016)、干中雄(李小亮,2011)、拉若玛(29.9 Ma;陶琰等,2011;毕献武等,2019;Xu et al.,2017;Sheng et al.,2019)等一批大—中型MVT型Pb-Zn 多金属矿床。矿体的产出明显受岩性分界面和顺层逆冲断层控制(刘英超等,2014),同期的岩浆活动可能为成矿提供了热驱动力及部分的成矿物质(毕献武等,2019)。

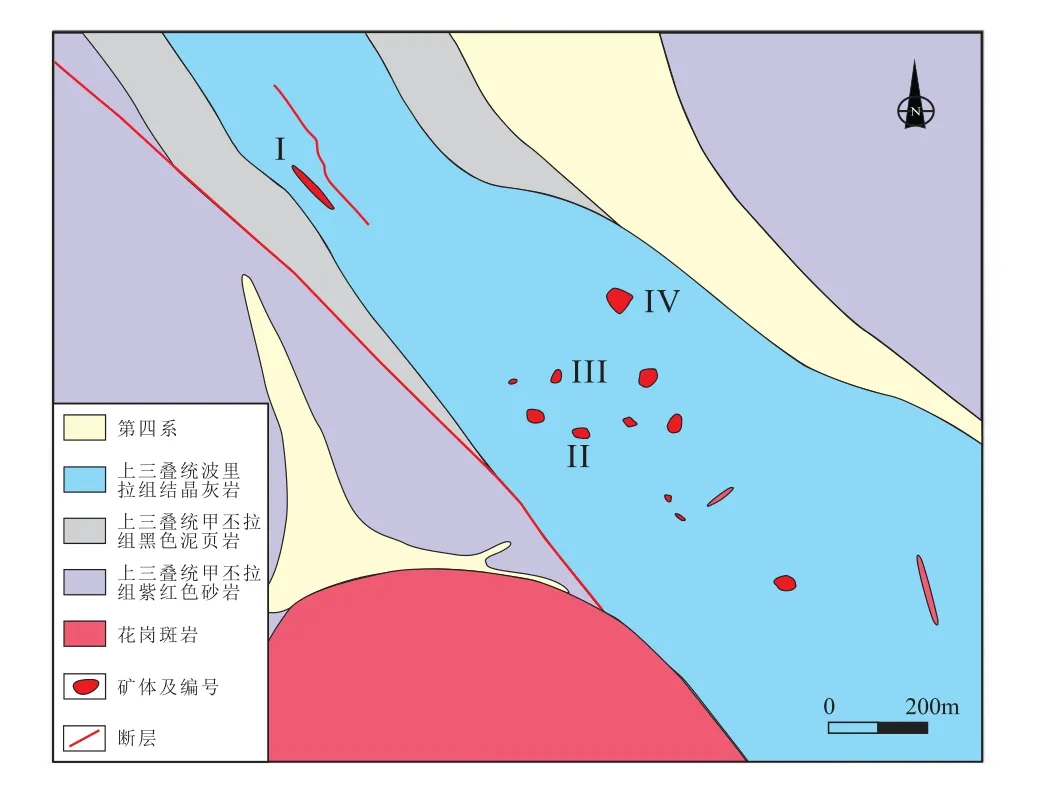

代表性拉拢拉铅锌矿床位于类乌齐县桑多镇境内,为一大型MVT型铅锌矿床。矿区内主要出露上三叠统甲丕拉组(砾岩、砂岩、泥页岩、粉砂岩、泥灰岩等)和波里拉组(微晶灰岩、生物碎屑灰岩)。矿区内构造主要发育NW -SE 向的断裂和一大型倒转向斜。矿区南侧发育一黑云母花岗斑岩体,年代学证据表明其形成于铅锌矿化之后(刘英超等,2014)。矿体呈透镜状赋存于上三叠统波里拉组灰岩和甲丕拉组泥/页岩岩性界面附近。矿区内逆冲断裂发育,矿体主要产于其上盘(图13)。矿石主要呈块状、角砾状、脉状、环状、皮壳状、晶洞充填状产出。矿石矿物主要为方铅矿、闪锌矿、菱锌矿、菱铁矿、黄铁矿、白铅矿等;脉石矿物主要为方解石、重晶石、萤石、石英等。围岩蚀变主要发育方解石化和萤石化。拉拢拉矿床成矿流体为NaCl-H2O-CO2-CH4体系,包裹体显微测温及C-H-O 同位素共同指示矿区至少存在两种流体源:(1)中低温、高盐度的盆地卤水和(2)区域变质水+建造水+大气降水混合而成的区域流体。硫同位素分析表明还原硫主要来自于硫酸盐的生物还原作用。铅同位素分析指示成矿物质来自于变质基底及沉积盖层(刘英超等,2014)。

图13 拉拢拉铅锌矿床地质图(据李小亮,2011)Fig. 13 Geological map of the Lalongla Pb-Zn deposit

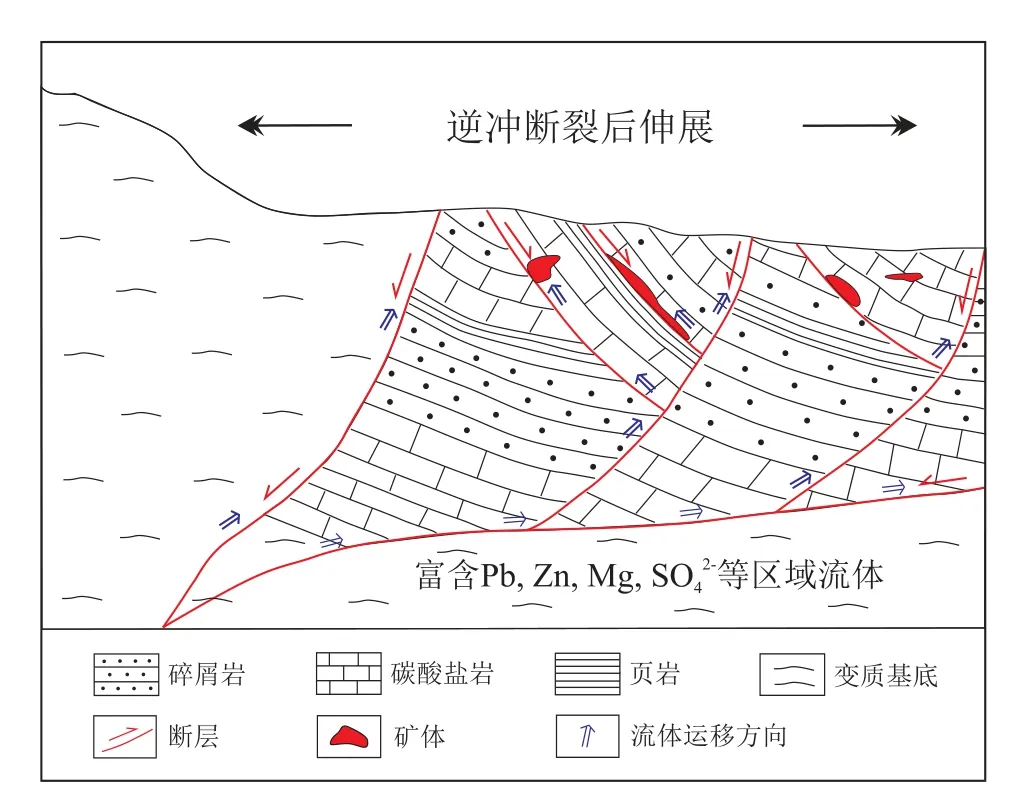

该矿床的成矿模式可简述如下(图14):逆冲推覆构造在碳酸盐岩地层中形成构造圈闭,盆地卤水下渗汇聚并发生硫酸盐的生物还原作用形成富含还原硫的流体。造山挤压过程释放出区域流体(区域变质水+建造水+大气降水)并从变质基底及沉积盖层中淋滤出大量金属,形成富含Pb、Zn、卤素等的含矿流体。造山间歇期,部分断层发生断后伸展,上述区域流体沿开放空间向上运移,在灰岩与泥/页岩分界面与还原性流体发生混合,导致硫化物及碳酸盐的沉淀,形成透镜状矿体(Liu et al.,2016)。

图14 拉拢拉铅锌矿床成矿模式图(据Liu et al.,2016)Fig. 14 Sketch showing the metallogenesis of the Lalongla Pb-Zn deposit

3 区域构造演化与成矿作用

藏东三江地区位于青藏高原的东南缘,构造大转弯部位(图1A)。该区地质构造复杂、沉积作用广泛、岩浆活动频繁。地层中Cu、Pb、Zn、Fe、W、Sn、Au、Ag、Sb等金属及非金属元素(C、S)等十分富集。随着古、中、新特提斯构造的演化,在有利的构造、岩浆、地层条件下形成了各类金属与非金属矿产。

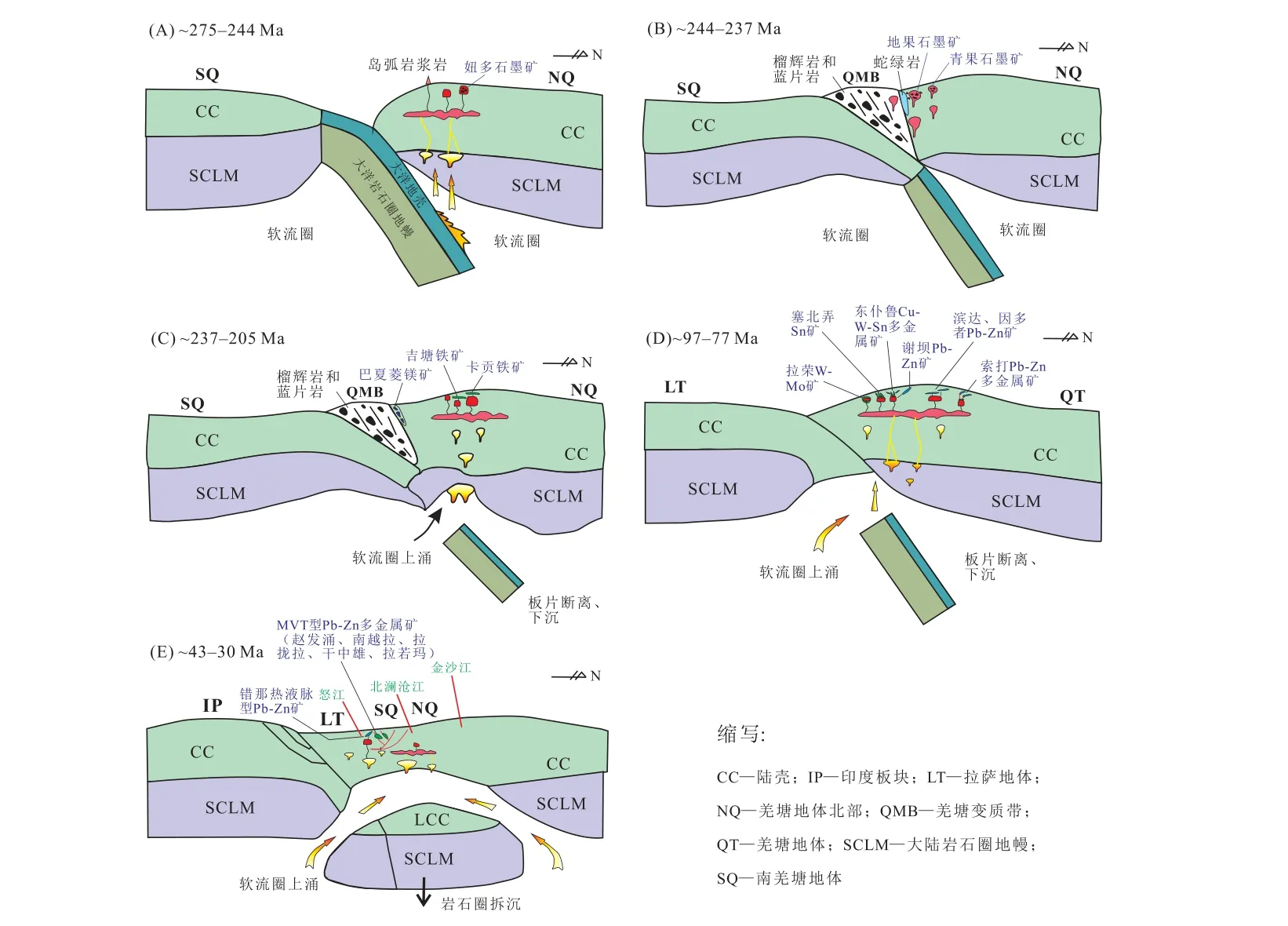

3.1 古特提斯阶段

北澜沧江洋于早二叠世开始消减(Pullen et al.,2008;李文昌等,2010;Deng et al.,2014a),导致藏东地区早—中三叠世—早二叠世弧岩浆岩的发育(Yang et al.,2011)。其中,妞多矿区细粒花岗岩在晚二叠世发生侵位,岩体在上升过程中同化混染了区内下石炭统卡贡组中的碳质层,从而导致在岩体的内接触带形成了晶质石墨矿体(周新等,2019;图15A)。随着消减作用的进行,北澜沧江结合带内还发育了一套不连续的蛇绿岩组合(图15B)。根据卡贡蛇绿(混杂)岩的形成时代(240 ~221 Ma;巴桑多吉等,2018①),初步判断该蛇绿岩套形成于中—晚三叠世。巴夏蛇绿岩套主要由辉石岩、橄榄岩、蛇纹岩组成,推测其与卡贡蛇绿(混杂)岩套的形成时代基本一致。受后期构造事件(例如碰撞造山)的影响,巴夏蛇绿岩带超基性岩中产生了大量次级断裂,并不断地接受大气降水+区域变质水+层间水的风化淋滤,最终在超基性岩体下部形成了菱镁矿矿体(丁建华等,2013;图15C)。

俯冲作用一直持续到早三叠世(Pullen et al.,2008;Yang et al.,2011;Zhai et al.,2013)。羌塘盆地中生代高压-超高压变质作用(230 ~237 Ma;Zhai et al.,2011)和晚三叠世磨拉石建造(王剑等,2004)的识别,表明了大陆碰撞发生在237 Ma之前。碰撞造山导致地壳加厚增温重熔,导致少量同碰撞S型花岗岩的侵位(如青果、地果矿区的二长花岗岩脉;何亮等,2020a,2020b)。与妞多矿床类似,青果、地果二长花岗岩脉在上升过程中同化混染了卡贡组中的碳质层,从而在岩体内外接触带形成了晶质石墨矿床。

随后,大洋板块在237 ~230 Ma发生断离(Peng et al.,2015)导致羌塘中部高压-超高压岩石快速折返及羌塘中部托和平错地区碱性辉绿岩(234 Ma)的形成(Zhang et al.,2011)。板片断离后(图15C),软流圈上涌诱发加厚羌塘地壳的深熔(Peng et al.,2019),从而形成了晚三叠世东达山岩体(Peng et al.,2015)、吉塘岩体(Tao et al.,2014)、拉荣英安斑岩和花岗闪长斑岩(Liu et al.,2020a)等众多岩浆岩。晚三叠世岩体(如吉塘岩体;Tao et al.,2014)的侵位提供了大量的热源,促进了卡贡组地层中含铁建造的变质改造与成矿流体的运移,从而导致卡贡、吉塘沉积-改造型赤铁矿矿床的形成(谢尧武等,2007④)。

3.2 中特提斯阶段

随着古特提斯洋的俯冲关闭,中特提斯洋(怒江洋)在二叠纪之前开启,并于中—晚三叠世开始俯冲(Metcalfe,2013;Zhu et al.,2013,2016;Deng et al.,2014a;Zeng et al.,2016;Zhang et al.,2017;Li et al.,2018)。目前大部分学者支持中特提斯洋为南北双向俯冲的观点(Metcalfe,2013;Deng et al.,2014a)。关于洋盆闭合的时限,相对争议较大(Yin and Harrison,2000;Kapp et al.,2007;Baxter et al.,2009;Cao et al.,2019;He et al.,2019)。Jiang et al.(2021)通过系统梳理前人的研究成果并结合深部地球物理资料,指出中特提斯洋盆的闭合具有穿时性,东段可能在中侏罗世—早白垩世早期已经闭合,西段可能直到晚白垩末期才完全闭合。

中特提斯洋盆在晚白垩世之前完成闭合后,拉萨-羌塘地块发生强烈的碰撞(Baxter et al.,2009;Metcalfe,2013;Li et al.,2018;He et al.,2019)。随后继续俯冲的中特提斯洋板片发生断离、下沉,软流圈上涌诱发富含成矿金属的藏东古老地壳基底的重熔。重熔的壳源岩浆与幔源岩浆发生了一定程度的混合形成了母岩浆,之后母岩浆沿构造向上迁移到浅部(图15D;Liu et al.,2020a)。由于母岩浆在上侵的过程中发生了充分的结晶分异,此时的岩浆富含大量的成矿元素和挥发分。随着岩体的浅部就位,富含W、Mo成矿元素的热液流体出溶并与岩体及围岩发生了强烈的水岩反应,导致拉荣斑岩WMo矿床的形成(图15D;刘俊,2020);富Sn 的含矿热液沿着断裂向浅部运移并在围岩地层中卸载沉淀,导致塞北弄锡矿的形成(图15D;罗梅等,2014);富含Cu、W、Sn、Pb、Zn 成矿元素的气液流体沿着构造运移,在岩体顶部节理、裂隙面附近强烈交代岩体导致冬仆鲁矿床钨锡铜矿化的发育,在外围地层中形成与同期岩浆活动有关的中低温铜铅锌矿化(冬仆鲁;普布扎西等,2017②);富含Cu、Pb、Zn成矿元素的热液流体在索打岩体外接触带与碳酸盐地层发生反应形成矽卡岩型铜矿化,在外围浅部地层中形成热液脉型铅锌矿化(李小亮,2011);富含Pb、Zn成矿元素的含矿流体向上迁移,在围岩层间破碎带和断层面附近发生充填交代形成滨达(梗旦次仁等,2018)、因多者(李小亮,2011)等矿床。需要特别说明的是,上述W-Sn-Mo-Cu多金属与Pb-Zn多金属两个成矿系列可能具有成因联系,如东仆鲁铜钨(锡)矿床自岩体向外具有铜钨锡→铜铅锌的成矿分带,与之相关的夏雅岩体外围还发育有独立的谢坝热液脉型铅锌矿床(张民,2014)。其他矿床(如拉荣、塞北弄、滨达、因多者等)中并未识别出类似的矿化分带现象,则暗示了上述两个成矿系列绝大多数情况下可能是相互独立的。

3.3 新特提斯阶段

传统的观点认为,印度板块向欧亚板块的持续挤压导致藏东地区发生大规模的逆冲推覆、走滑剪切,并触发了强烈的岩浆-成矿事件(Hou et al.,2003;芮宗瑶等,2004)。然而,近年来有学者发现陆内走滑剪切的时代(<31 Ma;Tang et al.,2013)明显晚于富碱岩浆岩的侵位时代(41 ~37 Ma;Hou et al.,2003,2007;Liang et al.,2006;Lin et al.,2018)。因此,藏东“三江”地区晚始新世富碱岩浆作用可能与增厚榴辉岩下地壳与岩石圈地幔的共同拆沉相关(Liu et al.,2017)。此外,研究表明藏东地区岩浆作用除了发育伸展背景下软流圈上涌诱发富集地幔部分熔融形成的富碱岩浆岩(主要发育于玉龙铜矿带)外,还包括与逆冲、推覆、剪切、走滑作用有关的中上地壳物质发生深熔形成的花岗质岩石(主要发育于类-左带)(毕献武等,2019;尹福光等,2021)。

类-左带内喜山期强烈的构造-岩浆活动驱动了盆地内低温高盐卤水的运移,在此过程中流体从基底岩石与围岩地层中萃取了大量的金属元素(Pb、Zn、Ag、Sb 等)、硫及挥发分等并向上迁移,之后在地壳浅部逆冲推覆带内大断裂旁侧的低序次断裂韧性剪切带发生沉淀,从而导致带内喜山期MVT型Pb-Zn多金属矿床的集中爆发(图15E;赵发涌、南越拉、拉拢拉、干中雄、拉若玛等;Hou et al.,2007;刘英超等,2013;Deng et al.,2014b;罗梅等,2014;Liu et al.,2016;Lin et al.,2018;)。另外,少量花岗(斑)岩外围形成了热液脉型铅锌矿床,如错那铅锌矿(图15E;毕献武等,2019)。

图15 类乌齐-左贡成矿带构造演化与成矿模式图(据Liu et al.,2020a修改)Fig. 15 Sketch of tectonic evolution and mineralization of the Leiwuqi-Zogang metallogenic belt(modified from Liu et al.,2020a)

4 结论

藏东类乌齐-左贡成矿带是三江特提斯成矿域内一条重要的成矿带,本次在带内共识别出了6个成矿系列,包括:(1)印支期晶质石墨矿系列;(2)印支期蛇绿岩相关风化淋滤型菱镁矿系列;(3)印支期沉积-改造型Fe-Cu 多金属系列;(4)燕山期与中酸性岩浆岩相关的W-Sn-Mo-Cu 多金属系列;(5)燕山期热液脉型Pb-Zn多金属系列;(6)喜山期MVT型Pb-Zn 多金属系列。带内成矿作用与古、中、新特提斯洋的构造演化过程密切相关,未来带内找矿过程中应该强化成矿系列、成矿模型的理论指导。

致谢:两位匿名审稿专家和编辑老师对论文提出了宝贵的意见和建议,在此表示衷心的感谢!

注释:

①巴桑多吉,米玛扎西,何亮,等,2018. 西藏左贡县拉荣地区1∶5万四幅区域地质调查报告[R].西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队.

②普布扎西,何亮,代顺军,等,2017. 西藏加多岭地区1∶5 万矿产地质调查报告[R].西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队.

③陈建平,唐菊兴,付小方,等,2003. 西南三江北段成矿规律和找矿方向综合研究成果报告[R].中国地质调查局成都地质调查中心.

④谢尧武,彭兴阶,陈德泉,等,2007. 西藏1∶25 万拉萨市、泽当镇、囊谦县、昌都县、江达县、贡觉县、八宿县、然乌区、芒康县、巴昔卡、巴沙(1/5)、察隅县、曼加得(1/7)、德钦县幅区调编图[R].西藏自治区地质调查院.

⑤董宇,吴江华,次旦,等,2019. 西藏自治区左贡县拉荣矿区钨(钼)矿普查报告[R].西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队.

⑥梗旦次仁,普布扎西,包继财,等,2018. 西藏昌都市类乌齐县滨达多金属矿普查报告[R].西藏强顺勘查技术服务有限公司.